O PODER DO DESERTO

O canadense Denis Villeneuve se consolida como um cineasta ambicioso e fortemente vinculado à ficção científica — algo relativamente raro, se pensarmos que um Ridley Scott ou um James Cameron não aparecem todo dia — ao trazer o épico da space opera exótica, Duna, de Frank Herbert, de volta às telas dos cinemas. A pandemia da covid-19 ameaçou comprometer o seu desempenho, mas, ao que parece, nada poderia passar uma rasteira nessa notável produção.

Duna (Dune: Part One) Inglaterra, 2021, 155 minutos. Warner Bros. Dirigido por Denis Villeneuve. Escrito por Eric Roth, Jon Spaihts & Denis Villeneuve, baseado no romance de Frank Herbert. Produzido por Mary Parent, Cale Boyter, Joe Caracciolo Jr. & Denis Villeneuve. Música de Hans Zimmer. Cinematografia de Graig Fraser. Montagem de Joe Walker.

Com Timothée Chalamet, Rebecca Fergusson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Stephen McKinley Henderson, Josh Brolin, Javier Barden, Sharon Duncan-Brewster, Chang Chen, Dave Bautista, David Dastmalchian, Charlotte Rampling, Babs Olusanmokun, Benjamin Clémentine.

Romance de Frank Herbert publicado originalmente em 1965, Duna (Dune) tem uma história tanto de adaptações realizadas quanto abortadas. Em artigo na revista britânica SFX #84 (novembro de 2001), o articulista John Gosling recorda que o primeiro a tentar a adaptação foi o produtor Arthur P. Jacobs, famoso pela primeira franquia moderna de ficção científica, O Planeta dos Macacos, juntamente com o roteirista e fã de Herbert, Robert Greenhut. O famoso David Lean de Lawrence da Arábia chegou a ser sondado para a direção (é tudo passado no deserto, não é?), mas ela acabou caindo nas mãos de Charles Jarrott, ganhador do Globo de Ouro de Melhor Diretor em 1969, com Ana dos Mil Dias. Outro roteirista experiente, Rospo Pallenberg, foi recrutado para trabalhar o roteiro — ele vinha da experiência de adaptar outro épico complexo, para uma frustrada produção de O Senhor dos Anéis a ser dirigida por John Boorman (famoso pela fantasia arturiana Excalibur).

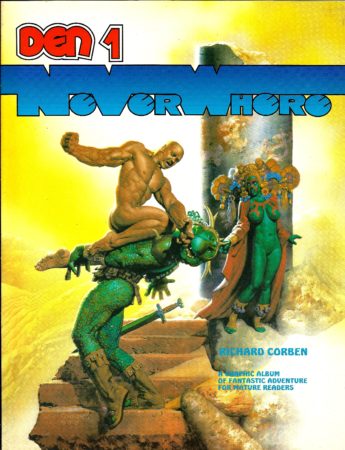

O projeto de Jacobs, que seria parcialmente filmado em uma região vulcânica da Turquia, começou a descarrilhar com a morte do produtor, em 1973. Mais tarde, acabou abraçado pelo escritor e cineasta chileno Alejandro Jodorowski, a partir de 1975. A sua versão nunca realizada se tornaria um dos filmes abortados mais famosos de todos os tempos. Isso se deu, em grande parte, pelas ideias surrealistas e heterodoxas que ele havia enfiado no enredo, mas principalmente pela qualidade dos artistas envolvidos na pré-produção. Entre eles estiveram figuras de grande impacto como Moebius, H. R. Giger, Chris Foss e Richard Corben. O produtor e roteirista Dan O’Bannon trabalhou no projeto como diretor de efeitos especiais, e levou com ele Moebius, Giger e Foss para o projeto de Alien: O Oitavo Passageiro (1979), de Ridley Scott. com roteiro de O’Bannon e Ronald Shusett.

Cartaz do documentário Jodorowsky’s Dune, dirigido por Frank Pavish.

Com o naufrágio do seu projeto, Jorodowski se associou a Moebius na épica space opera em quadrinhos O Incal (1981-1988), e mais tarde com o brilhante Juan Giménez na Saga dos Metabarões — ambas as narrativas devendo muito ao cruel exotismo de Duna, sendo que o criador chileno continuou expandindo a space opera do Universo dos Metabarões até 2003. A experiência frustrada da adaptação cinematográfica é o assunto do documentário Jodorowski’s Dune (2013), de Frank Pavich.

Raffaella De Laurentiis, filha do famoso produtor Dino De Laurentiis, alavancou a primeira adaptação que chegou a termo, o filme de David Lynch lançado em 1984. Recentemente, Ridley Scott comentou a respeito do seu envolvimento com esse projeto, já que ele foi recrutado antes de Lynch para a direção. Basicamente, o diretor inglês se assustou com as condições do estúdio armado por Dino na Cidade do México, e pulou fora. Ele vinha de realizar Alien, o Oitavo Passageiro (1979) e Blade Runner: O Caçador de Androides (1982). David Lynch escreveu e dirigiu o Duna da produtora De Laurentiis, um fracasso de bilheteria e de crítica, mas que possui os seus méritos, com um visual sombrio que reteve algo da arte de produção de Giger.

Em 2000, a adaptação foi pela primeira vez para a TV por assinatura — a minissérie Frank Herbert’s Dune, criada e dirigida por John Harrison e exibida no então Sci Fi Channel, mas acabou sendo uma produção trôpega, com um excesso de efeitos digitais. Não obstante, foi a única adaptação que rendeu uma sequência — baseada no romance Messias de Duna, também como minissérie, desta vez com direção de Greg Yaitanes, em 2003.

Por fim, Peter Berg, cuja experiência com ficção científica foi o blockbuster Battleship: A Batalha dos Mares (2012), foi aventado para adaptar o livro mais uma vez em 2008, pela Paramount. Mas ele abriu mão, talvez fugindo da complexidade do assunto e buscando a saída mais fácil da sua versão de um filme de Michael Bay. A Paramount desistiu em 2011.

—

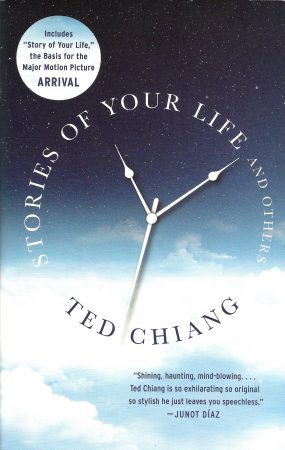

Denis Villeneuve vinha do sucesso de crítica A Chegada (The Arrival; 2016), baseado em uma noveleta do escritor sino-americano Ted Chiang, e do respeitável Blade Runner 2049 (2017), inspirado, por vias muito indiretas, no romance de Philip K. Dick, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Em ambos, ele havia demonstrado um senso estético superior, narrativa sólida e sensibilidade quanto aos estados emocionais dos protagonistas. Fã de Duna desde a infância, em entrevista também declarou-se fã de David Lynch, mas que sentia que ainda havia o que explorar de uma adaptação cinematográfica da obra de Herbert e enfrentar o desafio do romance “infilmável”. Falando com o jornalista Alex Arabian, declarou que seu ponto de partida para o filme foi se reconectar com as imagens e sentimentos evocados quando da sua primeira leitura:

“Duna ainda é um dos meus romances favoritos. Há algo que ele diz sobre o mundo e a exploração de ecossistemas. Há tantos elementos nele que ainda me trazem — toda vez que o abro e começo a ler — aquela bela e melancólica felicidade que eu tive quando o li pela primeira vez quando menino.” —Denis Villeneuve.

Exibido pela primeira vez em 3 de setembro no Festival de Veneza, onde foi ovacionado, o filme de Villeneuve entrou no circuito americano em 21 de outubro, quando também, em decisão polêmica, foi disponibilizado em streaming pela HBO Max. Com orçamento de US$ 165 milhões, faturou mais de US$ 400 milhões, garantindo, ao que tudo indica, a produção da parte 2. Se de algum modo a sombra do filme anterior de Byrne pairou sobre a produção de Villeneuve, ela é afastada nos primeiros cinco minutos de exibição, marcados por um prólogo em que a fremen Chani (Zendaya) narra como os Harkonnen estão se retirando do planeta Arrakis, deixando as portas abertas para um novo opressor a mando do Imperium — o império galáctico da imaginação de Herbert. A fala está no lugar daquela da Princesa Irulan (a jovem Virginia Madsen, no filme de Lynch), e lembra a história de opressão sofrida pelos árabes nas mãos do Império Otomano e, mais tarde, potências colonialistas europeias.

A narrativa vai imediatamente ao úmido e selvagem mundo de Caladan, lar da Casa Atreides comandada pelo Duque Leto Atreides (Oscar Isaac), e articulada de modo a dar a entender que a figura de Chani fazia parte de um sonho do seu filho, Paul Atreides (Timothée Chalamet). Se o prólogo era aberto, ensolarado e com efeitos oníricos da especiaria — substância estratégica para o império, encontrada apenas em Arrakis —, a cena em que Paul toma o café da manhã com sua mãe Jessica (Rebecca Ferguson) é fechada e sombria, com reflexos de luz filtrados por janelas circulares gradeadas. Sem dúvida, grande parte da separação estética entre o Duna de Villeneuve e o de Lynch está nos interiores criados pelo designer de produção Patrice Vermette, inspirados na arquitetura brutalista brasileira, de todas as fontes possíveis. Os planos longos das superfícies de concreto, quebradas por estruturas semicirculares e nuançadas por luz e sombra fornecem a solução minimalista para expressar a monumentalidade épica e o exotismo que, no filme de Lynch, foi alcançada com muito rococó e retrofuturismo.

Mudança semelhante fora obtida com as evocações de Frank Lloyd Wright em Blade Runner 2049, mas me parece que com maior felicidade neste Duna, que tem grande parte das suas imagens criadas como composições geométricas e de espaço negativo. Mesmo os figurinos de Jacqueline West foram expressos em planos e linhas bem geométricas, especialmente as armaduras de combate e os uniformes cerimoniais, com uma dose de movimento extra agraciando as figuras esguias das mulheres.

O pendor minimalista chegou às interpretações, com o corte dos pensamentos em off vistos no primeiro filme, herança do uso desse recurso pelo próprio Herbert para abreviar sua narrativa e acentuar análise (quando o personagem que reflete tenta imaginar as reações de interlocutores e adversários) e cálculo (quando ele pesa as próprias reações). Em Lynch, o recurso era redundante em muitos momentos, funcionando mais como ênfase dramática e prenúncio de suspense futuro. Sem ele, porém, o roteiro de Villeneuve & Cia às vezes pesa um pouco no diálogo expositivo: repetidamente há alertas de que os Atreides, em Arrakis para substituir a administração e prospecção de especiaria feita antes pelos Harkonnens, estão caindo em uma arapuca montada pelo imperador. Há até uma dica visual: os enormes vasos de desembarque do duque, ao descerem sobre Arrakis, têm o perfil de peões de jogo de xadrez.

Também é possível reconhecer a legítima preocupação de se esquivar das cenas mais seminais de Lynch, adotando mudanças de dinâmica além de tom o atmosfera. Muito é feito do encontro, da fuga e da luta final de Duncan Idaho (Jason Momoa) — talvez tendo em mente um possível retorno do carismático personagem na Parte 2, pinçado do contexto de Messias de Duna (1969) —, e menos é feito da captura e do sacrifício de Leto. A crueldade sistêmica do Barão Harkonnen (Stellar Skarsgård, oculto sob camadas de próteses) é atenuada em favor de uma qualidade mais tétrica e de trejeitos de Marlon Brando em Apocalipse Now (1979). Ao mesmo tempo, o imperador ou sua filha, a Princesa Irulan, não aparecem, assim como o violento sobrinho do barão, Feyd-Rautha — deixados para uma entrada enfática, na Parte 2?

Fergusson faz uma Lady Jessica um pouco emocional demais no esforço de comunicar o temor pelo seu filho. Chalamet está adequado como Paul Atreides, talvez apenas por ser superior a Kyle MacLachlan no papel. Momoa como Idaho traz um quê natural que contrasta positivamente com o modo composto de Oscar Isaac e Josh Brolin (como o mestre de armas Gurney Halleck), e da totalidade do elenco de apoio. Como muito deveria ter sido comunicado a respeito dos fremen neste filme, até como preparação para o seguinte, me pareceu que apenas Javier Barden (como o líder Stilgar) conseguiu transmitir a força física e de caráter desse povo. O elenco negro, para o meu desencanto, assumiu o manto de estoicismo e autonomia fremen como uma distância emocional que me incomodou — especialmente a atriz britânica Sharon Duncan-Brewster, fazendo o ecologista imperial Lyet Kines, que adotou os modos nativos (feito pelo incrível Max von Sidow, no filme de Lynch), e Babs Olusanmokun como o guerreiro Jamis, o primeiro homem a ser morto por Paul — e não o último. A exceção deve ser Zendaya, apesar das poucas falas (seu carisma pessoal já havia sido trabalhado nas visões de Paul).

De fato, eu esperava mais do uso do componente diversidade, tão determinante nos dias de hoje. Mas talvez a perspectiva minimalista de Villeneuve impeça uma ênfase maior, de maior nuance e projetando mais força de personalidade. É interessante observar que, no seu tom carnavalesco, o Duna de Lynch fez mais em termos de um corpo de coadjuvantes mais exuberante e melhor marcado. Embora, também naquele filme, os fremen pareçam mais apagados do que a trupe de lacaios imperiais ou Harkonnen, ou mesmo a criadagem fremen da cidade murada de Arrakis (saudades de Linda Hunt como a camareira Shadout Mapes). Qualquer deficiência nesse quesito, porém, é abafada pela força do enredo e da composição das imagens.

Ápice da space opera exótica, Duna foi adaptado por Denis Villeneuve com admirável economia estética e elementos concebidos com grande bom gosto e posicionados com habilidade para comunicar o exotismo, a complexidade e a crueldade do império galáctico. Estratégia oposta ao do filme de David Lynch, e abrindo mão daquela comicidade que parece obrigatória na space opera juvenil de Star Wars, Battlestar Galactica, Inimigo Meu e outros filmes e séries de outro período, pertencentes ao subgênero, e que vemos até no Incal de Jodorowsky.

A batalha pela posse da fortaleza é o clímax do novo Duna, e do seu emprego de efeitos especiais. Com o bombardeio do gerador de campo energético, torna-se possível o uso de armas de alta energia, e um laser persegue do alto o ornitóptero (mais para odonatóptero, já que não se inspira em pássaros mas na libélula), em que Idaho foge. Dotados de escudos individuais, os combatentes em terra ainda precisam usar espadas e adagas. A racionalização restritiva de Duna, para justificar o romantismo da esgrima herdado da fantasia científica de Edgar Rice Burroughs, fica bem marcada na sequência da batalha. Ao mesmo tempo, o design monumental das naves, pairando sobre uma cidade que parece um grande organismo de concreto, evoca todo o controle da imagética da ilustração épica de FC, por parte de Villeneuve, já sugerido em A Chegada. Certamente, escapou daquela evocação torta de velhos filmes italianos do gênero épico, pelo filme da Dino De Laurentiis Company.

E, mais uma vez, curiosamente o mesmo Villeneuve meio que desperdiçou o “nu frontal” do verme de areia, na cena em que todo o seu gigantismo surge das dunas, perante um pequeno humano atordoado. A revelação, que deveria ser portentosa, simplesmente não tem a força exigida. O que ele vai aprontar com o clímax programado para Duna Parte 2 (lançamento previsto para 2023), provavelmente aquela em que os vermes invadem a cidade-fortaleza? Ele já andou declarando que a cena vai ser um “belo desafio”.

Mais preocupante foi a declaração de que, o primeiro filme tendo montado o palco, o segundo vai apresentar uma “quantidade maior de diversão”. Pode ter sido um jeito de animar os espectadores para verem o primeiro, acesso para o suposto grau superior de diversão esperado para o segundo. Ou pode mesmo ser o realizador se curvando à onipresente pressão dos produtores de Hollywood para o patamar de bilheteria alcançado pelos filmes da Marvel ou de Star Wars.

Da minha parte, garanto que se a segunda parte apresentar uma “marvelização” de Duna, alguém vai ter uma síncope. E esse alguém pode muito bem ser eu.

Ou você?

—Roberto Causo

The Counselor, de Cormac McCarthy. Londres: Picador, 2013, 184 páginas. Hardcover.

The Counselor, de Cormac McCarthy. Londres: Picador, 2013, 184 páginas. Hardcover.

A Verdadeira História da Ficção Científica: Do Preconceito à Conquista das Massas (The History of Science Fiction), de Adam Roberts. São Paulo: Seoman, 1.ª edição, 2018, 704 páginas. Apresentação de Silvio Alexandre. Prefácio de Braulio Tavares. Posfácio de Gilberto Schoereder. Tradução de Mário Molina. Brochura.

A Verdadeira História da Ficção Científica: Do Preconceito à Conquista das Massas (The History of Science Fiction), de Adam Roberts. São Paulo: Seoman, 1.ª edição, 2018, 704 páginas. Apresentação de Silvio Alexandre. Prefácio de Braulio Tavares. Posfácio de Gilberto Schoereder. Tradução de Mário Molina. Brochura.

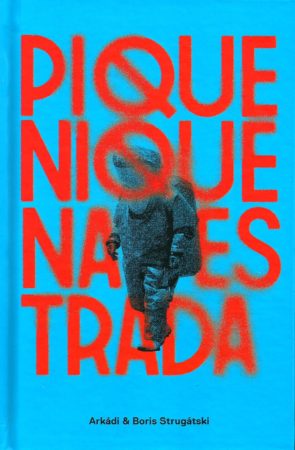

Piquenique na Estrada, de Arkádi & Boris Strugátski. São Paulo: Editora Aleph, 2017 [1972], 370 páginas. Prefácio de Ursula K. Le Guin. Posfácio de Bóris Strugátski. Tradução de Tatiana Larkina. Capa dura.

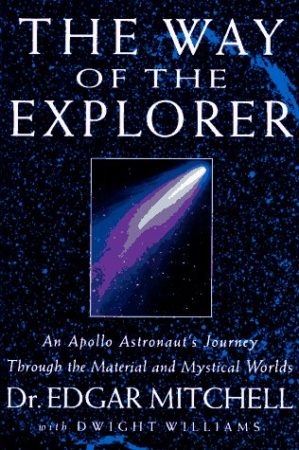

Piquenique na Estrada, de Arkádi & Boris Strugátski. São Paulo: Editora Aleph, 2017 [1972], 370 páginas. Prefácio de Ursula K. Le Guin. Posfácio de Bóris Strugátski. Tradução de Tatiana Larkina. Capa dura.  The Way of the Explorer: An Apollo Astronaut’s Journey Through the Material and Mystical Worlds, do Dr. Edgar Mitchell & Dwight Williams. Nova York: G. P. Putnam’s Sons, 1996, 230 páginas. Hardcover.

The Way of the Explorer: An Apollo Astronaut’s Journey Through the Material and Mystical Worlds, do Dr. Edgar Mitchell & Dwight Williams. Nova York: G. P. Putnam’s Sons, 1996, 230 páginas. Hardcover.

As Águas-Vivas Não Sabem de si

As Águas-Vivas Não Sabem de si

O Homem que Caiu na Terra

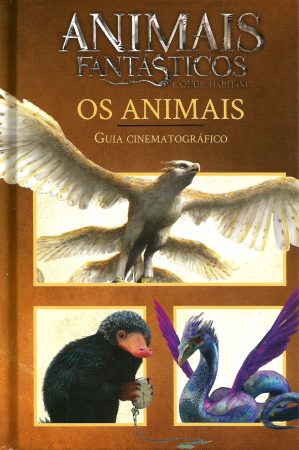

O Homem que Caiu na Terra Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Animais: Guia Cinematográfico (Fantastic Beasts and Where to Find Them Cinematic Guide: The Beasts), de Felicity Baker. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2017, 64 páginas. Tradução de Regiani Winarski. Capa dura.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Animais: Guia Cinematográfico (Fantastic Beasts and Where to Find Them Cinematic Guide: The Beasts), de Felicity Baker. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2017, 64 páginas. Tradução de Regiani Winarski. Capa dura.  Stories of Your Life and Others, de Ted Chiang. Nova York: Vintage Books, s.d. [2016? 2002], 284 páginas. Trade paperback.

Stories of Your Life and Others, de Ted Chiang. Nova York: Vintage Books, s.d. [2016? 2002], 284 páginas. Trade paperback. Expulsão do Paraíso, de Nilza Amaral. São Paulo: Arte Paubrasil, 2012, 94 páginas. Brochura.

Expulsão do Paraíso, de Nilza Amaral. São Paulo: Arte Paubrasil, 2012, 94 páginas. Brochura. O Esplendor, de Alexey Dodsworth. São Paulo: Editora Draco, 2016, 402 páginas. Brochura.

O Esplendor, de Alexey Dodsworth. São Paulo: Editora Draco, 2016, 402 páginas. Brochura.  A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil, de Kátia Regina Souza. Porto Alegre: Editora Metamorfose, 2017, 174 páginas. Capa e ilustrações internas de Jacira Fagundes. Introdução de Jana Bianchi. Brochura.

A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil, de Kátia Regina Souza. Porto Alegre: Editora Metamorfose, 2017, 174 páginas. Capa e ilustrações internas de Jacira Fagundes. Introdução de Jana Bianchi. Brochura.