O pânico do leitor compulsivo é terminar uma leitura em situação que não permite engatar a seguinte. Uma vez, terminei um livro enquanto aguardava uma reunião que sofreu atraso, e corri até um sebo próximo, para garantir uma nova leitura no metrô de volta. A outra agrura do leitor compulsivo é começar muitos livros quase ao mesmo tempo, perdendo o foco e deixando de completar nenhum deles. Em agosto, comecei meia dúzia de livros. Um deles foi um título de não ficção para complementar uma pesquisa, sendo que li cerca de 100 páginas até entender que ele não me seria útil. Noutro caso, comecei um romance de ficção científica ambientado no futuro próximo e tendo um velho genioso como protagonista. Ele era tão chato que peguei outra FC, esta ambientada no futuro distante — mas também com um velho genioso como protagonista. Como acho que estou a caminho de me tornar eu mesmo um velho ranzinza, abandonei os dois. Então as minhas anotações deste mês correspondem aos poucos títulos que consegui terminar.

As Águas-Vivas Não Sabem de si, de Aline Valek. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2019 [2016], 294 páginas. Brochura. Este é um elogiado romance brasileiro de ficção científica, todo ambientado nas profundezas do mar — uma absoluta raridade no contexto da nossa FC, embora, se a memória não falha, Jorge Luiz Calife tenha explorado esse ambiente em suas histórias do Universo da Tríade. Eu estava de olho no livro de Aline Valek há algum tempo, e durante a Flipop 2019 meu filho Roberto Fideli me conseguiu um exemplar autografado.

As Águas-Vivas Não Sabem de si, de Aline Valek. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2019 [2016], 294 páginas. Brochura. Este é um elogiado romance brasileiro de ficção científica, todo ambientado nas profundezas do mar — uma absoluta raridade no contexto da nossa FC, embora, se a memória não falha, Jorge Luiz Calife tenha explorado esse ambiente em suas histórias do Universo da Tríade. Eu estava de olho no livro de Aline Valek há algum tempo, e durante a Flipop 2019 meu filho Roberto Fideli me conseguiu um exemplar autografado.

As Águas-Vivas Não Sabem de si é um dos romances de melhor reputação, dentro da atual produção da Terceira Onda da FC Brasileira. Como acontece com vários outros exemplos da escrita desse período, me espanta a naturalidade com que a autora estabelece um tom agradável e introspectivo. Os diálogos marcados por aspas certamente contribuem para essa introspecção — que culmina com um segmento final em primeira pessoa.

A narrativa acompanha a mergulhadora Corina, seu colega Arraia, o cientista Martin e outros tripulantes de um submersível em missão de teste de um traje de mergulho profundo. Esse é o objetivo declarado, porque o interesse secreto de Martin é encontrar formas de vida inteligentes, lá embaixo. Isso é segredo não por questões científicas ou comerciais, mas porque o assunto pareceria excêntrico demais para a “ciência séria”. Mas, de fato, Corina e os outros se aproximam de um contato real com uma civilização submarina. Ao contrário daquela do filme de James Cameron, O Segredo do Abismo (The Abyss, 1989), a imaginada por Valek evoluiu incógnita aqui mesmo na Terra. O leitor fica sabendo detalhes muito sugestivos da evolução e da cultura desses seres. Como não há um esforço de estranhamento que distancie a experiência deles da nossa, os trechos que os acompanham — e a vários animais marinhos — têm às vezes um quê de fábula. Sem muito enredo, as complicações surgem em torno de uma doença que pode impedir Corina de mergulhar. Enfim, eu teria apreciado mais o romance se a sua técnica de personagem-ponto de vista fosse mais estrita, e com transições mais marcadas. Parece, porém, que sou o único que reclama desse tipo de coisa, considerando que essa é uma técnica amplamente desprezada pelos autores brasileiros.

Arte de capa de Jussara Gruber.

O Livro dos Seres Imaginários (El libro de los seres imaginários), de Jorge Luis Borges & Margarida Guerrero. Porto Alegre: Editora Globo, 1981 [1979], 214 páginas. Arte de capa de Jussara Gruber. Brochura. Parte da coleção da minha esposa Finisia Fideli, este é um livro de não-ficção do mitógrafo Jorge Luis Borges (1899-1986), um dos ficcionistas mais cultuados da América Latina e influentes do mundo, escrito com Margarita Guerrero.

Consta que a sua primeira versão chamou-se Manual de zoología fantástica e foi publicado originalmente em 1957. A versão comentada aqui foi expandida na Espanha e publicada primeiro em 1979. O título original sublinha a fusão frequente em Borges, da ficção e da não ficção, ou da ficção e do ensaio. O livro descreve seres imaginários dos mundos da religião, do mito, do folclore, e da literatura. Os verbetes ou entrada aparecem fora de uma ordem alfabética ou qualquer outra discriminação evidente, como a clássica, nórdica ou oriental. O primeiro ser é o dragão e o último. a “lebre lunar”. Entre um e outro, existem 114 seres, entidades ou monstros. Extraídas da literatura de fantasia e ficção científica há criações de C. S. Lewis, Edgar Allan Poe, Franz Kafka (o “odradek” e outros), H. G. Wells e Lewis Carroll. Há seres africanos, americanos, europeus e orientais. Os textos são críticos e levemente irônicos, descrevendo mas também dedicando algum comentário sobre o sentido de cada ser. Criaturas vistas comumente na literatura de fantasia, como trolls, gnomos, elfos e dragões, bem como golens, sereias, unicórnios, harpias e djins, merecem a atenção do leitor e do autor do gênero, para um entendimento mais aprofundado de cada uma, para além — ou sugestivamente distante — das suas explorações ficcionais costumeiras. As esparsas xilogravuras de Jussara Gruber (que mereciam reprodução mais caprichada) coroam esta edição que foi para a minha prateleira de livros de referência e de estudos.

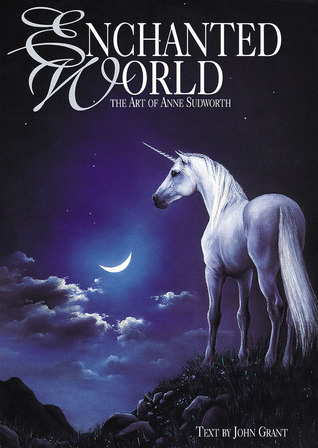

Arte de capa de Anne Sudworth.

Enchanted World: The Art of Anne Sudworth, de Anne Sudworth & John Grant. Paper Tiger, 2000, 112 páginas. Capa dura. Minha esposa Finisia Fideli adquiriu este livro da Paper Tiger há alguns anos, em uma Virada Nerd na loja Terramédia — hoje Omniverse. A artista inglesa Anne Sudworth é uma pintora de galeria que ocasionalmente produz ou produziu capas de livros de fantasia. É um caso raro de coincidência temática de arte de fantasia (geralmente concentrada na ilustração editorial) e belas artes, lembrando a gente do conceito de arte mítica que o ramo da fantasia mítica de Charles de Lint e Terri Windling explora desde a década de 1980. É exatamente essa coincidência o que o escritor John Grant discute no texto que acompanha as reproduções. A primeira coisa que impressiona é que Sudworth realiza os efeitos de clareza e luminosidade próprios da tinta acrílica com o uso, muito incomum na pintura de quadros, de tintas pastéis.

O capítulo 1, “Of Fantasy and Reality” apresenta Sudworth e traz paisagens, com os efeitos peculiares de luz que caracterizam a artista, e alguma pintura equestre (inclusive natureza morta) feita por ela. Mas ele começa apontando o conteúdo fantástico das obras de nomes de peso como Salvador Dalí e René Magritte, e a qualidade artística de ilustradores de FC com Ron Walotsky, Bob Eggleton, John Harris e Richard Powers que dobram ou dobraram como pintores de galeria ou que poderiam fazê-lo. O trabalho de Sudworth tende para o hiper-realismo e a fantasia está, muitas vezes, presente na atmosfera. Suas paisagens, frequentemente tomadas de lugares reais, formam uma defesa muito forte da conexão entre geografia física e histórica, folclore e fantasia. Trata-se, é claro, das ilhas britânicas. O capítulo “Of Leaf and Tree” explora árvores à noite, marcadas por luzes irreais que, para qualquer um que tenha dirigido ou caminhado, como eu, à noite em estradas de terra batida, capturam uma frutífera tensão entre a verdade do olhar e a da imaginação. Uma qualidade etérea tão discreta, que é como o seu hálito mal percebido em uma noite mal iluminada. Não tenho problemas em admitir que as imagens desse capítulo inspiraram o meu conto “Escultura Negra em Noite Escura”, na antologia Histórias (Mais ou Menos) Assustadoras (2019), da Agência Magh, editada por Grabriela Colicigno & Roberto Fideli.

“Of Dragon and Dreams” agrupa pinturas que se aproximam mais da pintura narrativa da fantasia como campo editorial, às vezes com alguma deficiência fisionômica de heróis e magos, ou simplificação na figura de quimeras e dragões. Mas sempre com muita atmosfera, como na pintura do lindo unicórnio que também vemos na capa. De fato, mesmo com a iconografia do gênero, a proposição subjacente, na sua arte, de que magia ou sobrenatural estão mais na atmosfera é sempre sublinhada. A força das suas paisagens retorna em “Of Spirit and Stone”, com duas pinturas estasiantes de Stonehenge e outros outros monumentos paleolíticos, além de castelos e ruínas. Nessa modalidade, a alternância das superfícies suaves e homogêneas dos pastéis, e os efeitos mais granulados, imbuem as pinturas da aura fantástica. A iconografia do gênero retorna com mais eficácia no último capítulo, “Of Visions and Views”, mas misturada com paisagens e naturezas mortas. É interessante que a qualidade épica das artes de capa de uma trilogia da escritora Storm Constantine é atenuada pela atmosfera noturna, que ampara a composição estática, evocativas da pintura de capa de livros de horror, mas sem nunca penetrar de fato nesse gênero. Torno a destacar a qualidade das análises de John Grant em cada um dos capítulos, mas os comentários da artista, dispostos como legendas das reproduções, não fica atrás na sua capacidade de iluminar os sentidos e os processos por trás de cada uma das pinturas.

Quadrinhos

Arte de capa de Chris Scalf.

Star Wars Legends: Boba Fett Está Morto (Star Wars: Blood Ties: Boba Feet Is Dead), de Tom Taylor (texto) e Chris Scalf (arte). São Paulo: Panini Comics, 2014, 170 páginas. Arte de capa de Chris Scalf. Brochura. Mês passado eu li Boba Fett: Inimigo do Império, e neste mês decidi ficar com o mermo personagem de Star Wars. Desta vez, um sujeitinho chamado Connor Freeman, que tem uma cantina em Coruscant, partindo do planeta para investigar a morte de Fett, que o teria ajudado no passado. Pontuando a chegada dele ao planeta Sathiemon, há uma série de situações que mostram pessoas que testemunharam o suposto assassinato de Fett sendo mortas. Freeman entra na mira do Império, acaba ferido e resgatado por um cara que se revela como sendo o próprio. Fett conta o que aconteceu com ele, e os dois se juntam para visitar uma caçadora de recompensas chamada Sintas Vel, que Fett deseja proteger. Por trás da intriga em torno do grupo que deseja ver Fett morto e de como eles tentam caçá-lo, há a revelação de que o famoso caça-prêmio de armadura mandaloriana tem uma família. É um toque interessante por ser, justamente, humanizador do personagem. A arte digital de Chris Scalf tem pontos fortes, mas eu a achei de “pinceladas” meio frouxas e uma certa rigidez dos personagens, talvez por conta de algum apoio fotográfico na criação dos desenhos. Freeman retorna em outras histórias de Fett da sequência Blood Ties.

Em “Sacrifício”, Cam Kennedy, novamente ilustrando roteiro de John Wagner, por outro lado é preciso, solto, dinâmico e vigoroso em uma narrativa de quadrinhos que funciona bem mesmo sem balões. Além disso, o trabalho de colorização de Chris Blythe é bonito e inspirado, com um contraste entre tons quentes e frios que traz muita personalidade aos ambientes noturnos. Junto com o estilo de Kennedy, que diverge bastante do hardware e da visualidade de Star Wars, tem-se nesta HQ uma experiência estética mais européia. É claro, não há nada que humanize Boba Fett no roteiro cínico de Wagner, na história de como o caça-prêmio acaba auxiliando, por força das circunstâncias, um grupo de revoltosos. O filosófico líder dos rebeldes, por outro lado, é um personagem sólido e humano, que nos diz:

“Ele [Fett] não é maligno… É pouco mais que uma máquina, uma ferramenta para realizar um trabalho. Ele é um homem sem coração, sem sentimentos, sem nenhum interesse além do preço sobre a cabeça de outro homem. Nós, pelo menos temos alguém por quem vale a pena viver e morrer. Eu tenho pena de Boba Fett.” —John Wagner, “Boba Fett: Sacrifício”

Fecham o livro uma história de Ron Marz com desenhos da brasileira Adriana Melo; e uma quarta, bem estilizada, com roteiro de Thomas Andrews e arte de Francisco Ruiz Velasco.

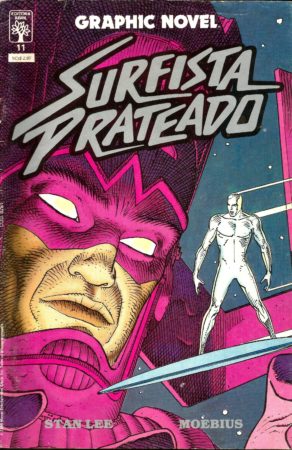

Arte de capa de Moebius.

Graphic Novel 11: Surfista Prateado, de Stan Lee (texto) & Moebius (arte). São Paulo: Editora Abril, maio de 1989, 64 páginas. Revista. Há pouco tempo, a Panini reeditou esta colaboração entre dois monstros sagrados dos quadrinhos internacionais em formato gigante e em capa dura. Eu encontrei esta primeira edição no Brasil em uma caixa de papelão e resolvi reler. A introdução de Stan Lee trata de como ele e Moebius (Jean Giraud) almoçaram juntos durante a Comic Con de San Diego em , quando surgiu a ideia de uma colaboração entre os dois. Moebius (1938-2012), então famoso por desenhar o Incal de Alejandro Jodorowski, se mostrou interessado no heróis Surfista Prateado, criação de Lee e Jack Kirby. Segundo os textos de apoio da publicação, o roteiro de Lee (1922-2018) tinha apenas seis páginas e era totalmente dissertativo, sem aquelas divisões de praxe entre texto dos balões e descrição da cena. O resultado é um comentário bem década de 1980 sobre tele-evangelismo, democracia de “massa”, distúrbios civis generalizados e, o mais importante, o fetiche do poder que está por trás de muito das organizações religiosas e políticas dos nossos tempos. Especialmente agora que a política, em várias partes do mundo, regrediu para a extrema direita.

Na história, o Surfista Prateado vive incógnito nas ruas de Nova York quando o seu antigo mestre, o superser Galactus retorna à Terra. Tendo prometido ao seu ex-batedor nunca mais usar o seu poder de destruição em nosso planeta, Galactus recorre a um estratagema: tudo o que ele lança sobre a humanidade é a sua presença e um discurso de anarquismo hedonista radical. O mundo moderno é o mundo do oportunismo, com os espertos sempre subindo no “bonde” do momento, não importando os estragos lá embaixo no nível da sarjeta. O super-herói filósofo se lança à defesa da humanidade disposto a um martírio quase crístico, conquistando o coração bem intencionado da jovem irmã de um tele-evangelista especialmente canalha. A narrativa é muito eficiente e põe um dedo necessário em certas feridas, mesmo enquanto mantém as estruturas narrativas pulps que fundamentam tanto das HQs de super-heróis, e a mitologia do Universo Marvel. O desenho de Moebius varia um pouco ao longo da história, que é relativamente curta. Ele racionaliza essa irregularidade, num dos textos que acompanham a publicação.

Príncipe Valente 1942, de Hal Foster. Editora Planeta deAgostini, 2019, 62 páginas. Tradução de Carlos Henrique Rutz. Introdução de Pablo Kurt Rettschalg Guerrero. Capa dura. Na introdução deste volume, o prefaciador Pablo Guerrero faz uma interessante defesa da arte e da cultura da Idade Média, declarando:

“A Idade Média, diferentemente do que se pode pensar, não foi um período estéril ou obscuro no desenvolvimento da intelectualidade.” —Pablo Kurt Retschalg Guerrero.

Na história em quadrinhos propriamente, o Príncipe Valente vai à Africa, depois de se associar ao pirata viking Boltar, que chegou a aparecer na adaptação dessa história em quadrinhos para o cinema, em 1954. No volume anterior, ele enfrentou uma tripulação de aloprados para evitar que eles se dedicassem à pirataria, e aqui ele segue com os piratas vikings. Esse é um dos pontos de contradição da saga criada por Hal Foster — seu herói é um herói cristão, quer dizer, ele promove civilização, lei e ordem sempre que pode, mas é ao mesmo tempo um aventureiro que topa o que aparece. O que importa é manter a aventura girando. Desse modo, o que era para ser um ataque dos vikings a uma aldeia dos nativos da África equatorial se transforma providencialmente no resgate dos nativos, quando Valente e os outros afastam de lá um grupo de gorilas que assustava os moradores. Improvável, já que os gorilas dificilmente se meteriam com humanos e suas lanças, zarabatanas e flechas. Mas o que importa é que o possível massacre dos nativos se transformou em um acerto em que eles foram livrados de um incômodo e recompensados com ouro.

Quando partem da África e chegam ao primeiro porto europeu, por uma dessas coincidências espetaculares que povoam a aventura como modo ficcional, Valente fica sabendo que seu amigo Sir Gawain foi feito prisioneiro por um lorde local, que quer cobrar o resgate por Gawain, da corte do Rei Artur. Ele paga o resgate, mas Boltar tem os seus próprios planos para reaver o ouro entregue ao vilão. É claro, a primeira coisa que o recém-libertado Gawain faz é flertar com uma senhora casada, o que leva a situações cômicas envolvendo o marido. O próximo encontro fortuito leva a dupla a se pôr a serviço de um nobre sitiado por um barão rival — e a uma situação do tipo Romeu & Julieta envolvendo a filha de um e o filho do outro, além de uns truques defensivos que Valente puxou da manga. A situação dramático-romântica sai de cena e entra uma outra, cômica, envolvendo dois cavaleiros idosos em uma ridícula justa, e as suas esposas. A dupla mal sai dessa situação, e se deparam com uma dama em apuros, que os leva a uma trama sobrenatural. A transição aqui é muito sutil, com as sombras do desenho e as árvores desgalhadas sugerindo o novo “clima”, em nova sugestão da versatilidade de Foster como artista. Virando a página, painéis sombrios, intrincados, fabulosos, e mais tarde um jogo de luz e sombra digno do cinema expressionista da época. A trama é trágica, genuinamente, e termina apropriadamente com o incêndio das ruínas. Tudo se clareia em antecipação ao reencontro com Boltar e Lancelot, precedendo, enfim, o retorno a Camelot — onde encrencas na fronteira norte, no que seria futuramente a Escócia, aguardam o herói. As peripécias são mais sérias, e incluem Val sendo feito prisioneiro pelos pictos, que o entregam a invasores vikings. Antes de ser resgatado por Gawain, para variar, ele sofre tortura e passa por longa convalescença. De volta a Camelot mais uma vez, ele expõe suas cicatrizes à corte em um dramático painel, motivando os bretões para uma incursão contra os vikings. Desse modo, o volume termina com uma das sequências de ação mais impactantes e cruéis desse período das aventuras do herói, o duelo de Val contra o guerreiro viking Thundaar e o seu machado de batalha.

Têm-se neste volume em particular um exemplo consumado das dinâmicas de leitura da página dominical, com curtos arcos desenvolvidos com rapidez, alternados com outros mais curtos e episódicos, e um mais longo de abertura mais lenta e intensidade superior. Desse modo, o leitor da época era apresentado a situações diversas, amparadas pelo lapso de atenção entre uma semana e outra, mas com o herói sempre conservando o foco e o interesse.

—Roberto Causo

17 Histórias: Alternativas, Cômicas e Futuristas, de Ataíde Tartari. Pará de Minas-MG: VirtualBooks, 2013, 172 páginas. Brochura.

17 Histórias: Alternativas, Cômicas e Futuristas, de Ataíde Tartari. Pará de Minas-MG: VirtualBooks, 2013, 172 páginas. Brochura.

Sobre Histórias (On Stories and Other Essays on Literature), de C. S Lewis. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2018, 252 páginas. Tradução de Francisco Nunes. Capa dura.

Sobre Histórias (On Stories and Other Essays on Literature), de C. S Lewis. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2018, 252 páginas. Tradução de Francisco Nunes. Capa dura.  Pelotão de Fronteira, de Moacyr Barcellos Potyguara. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2003, 192 páginas. Brochura.

Pelotão de Fronteira, de Moacyr Barcellos Potyguara. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2003, 192 páginas. Brochura. The Nine Dragons, de Justin Scott. Nova York: Bantam Books, 1992 [1991], 456 páginas. Paperback.

The Nine Dragons, de Justin Scott. Nova York: Bantam Books, 1992 [1991], 456 páginas. Paperback.

O documentário sobre a última temporada, Game of Thrones: The Last Watch (2019), exibido na HBO, plantou atrás da minha orelha uma pulga em particular: Martin teria sido pago para não terminar a sua heptalogia. O objetivo seria evidenciado pela imagem no documentário, dos scripts sendo destruídos numa shredding machine, logo depois da primeira sessão de leitura com os atores principais: era preciso guardar segredo absoluto quanto às várias situações climáticas explorados na temporada. Extras e figurantes chegavam às filmagens sem saber o que deveriam fazer, sendo instruídos na hora e no local. De modo tão semelhante que devia estar integrado às preocupações de Benioff & Weiss, também seria preciso eliminar qualquer descontentamento que os espectadores pudessem nutrir, se confrontados com desenvolvimentos e finais diferentes, que existissem na página literária.

O documentário sobre a última temporada, Game of Thrones: The Last Watch (2019), exibido na HBO, plantou atrás da minha orelha uma pulga em particular: Martin teria sido pago para não terminar a sua heptalogia. O objetivo seria evidenciado pela imagem no documentário, dos scripts sendo destruídos numa shredding machine, logo depois da primeira sessão de leitura com os atores principais: era preciso guardar segredo absoluto quanto às várias situações climáticas explorados na temporada. Extras e figurantes chegavam às filmagens sem saber o que deveriam fazer, sendo instruídos na hora e no local. De modo tão semelhante que devia estar integrado às preocupações de Benioff & Weiss, também seria preciso eliminar qualquer descontentamento que os espectadores pudessem nutrir, se confrontados com desenvolvimentos e finais diferentes, que existissem na página literária.

Down River, de Stephen Gallagher. Londres: New English Library, 1990 [1989], 362 páginas. Paperback.

Down River, de Stephen Gallagher. Londres: New English Library, 1990 [1989], 362 páginas. Paperback.

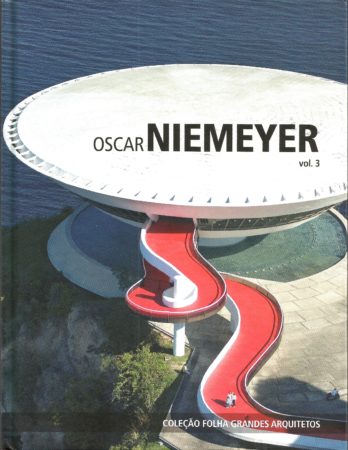

Oscar Niemeyer, de Guilherme Wisnik. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 2, 2011, 80. Páginas. Capa dura.

Oscar Niemeyer, de Guilherme Wisnik. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 2, 2011, 80. Páginas. Capa dura.

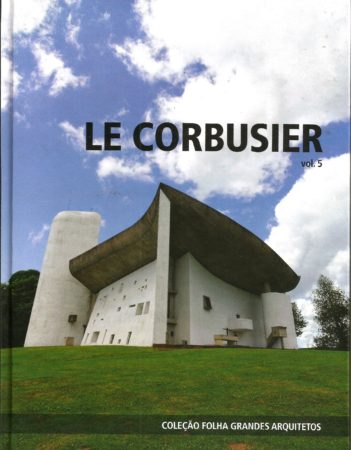

Le Corbusier (Le Corbusier), de Stefania Suma. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 5, 2011, 80 páginas.

Le Corbusier (Le Corbusier), de Stefania Suma. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 5, 2011, 80 páginas.