Em antecipação ao lançamento de Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi no fim do ano, em novembro resolvi atacar alguns livros de quadrinhos dentro da franquia. Mas o mês não deixou de trazer a leitura de algumas obras significativas de ficção científica nacional e estrangeira.

O Homem que Caiu na Terra (The Man Who Fell To Earth), de Walter Tevis. São Paulo: DarkSide Books, 2016 [1963], 220 páginas. Capa dura. Tradução de Taissa Reis. Falecido este ano aos 92 anos, o escritor e crítico inglês Brian W. Aldiss afirmou em 1984 que a década de 1950 foi “um ápice” da ficção científica. A afirmativa fazia contraponto à ideia da Era de Ouro como sendo o período entre 1938 e 1948. A FC que Aldiss saudava era madura, capaz de explorar a psicologia dos personagens e discutir problemas contemporâneos com seriedade e controle de narrativa e estilo. Este romance de Walter Tevis, adaptado para o cinema por Nicolas Roeg em 1976, é de 1963 e portanto posterior, mas está dentro da prática da década anterior e lembra obras significativas como Flowers for Algernon (1959), de Daniel Keyes e que também virou filme, e Eu Sou a Lenda (1954) e O Incrível Homem que Encolheu (1956), de Richard Matheson — todos eles sobre a solidão do sujeito em um mundo de circunstâncias sociais em rápida transformação.

O Homem que Caiu na Terra (The Man Who Fell To Earth), de Walter Tevis. São Paulo: DarkSide Books, 2016 [1963], 220 páginas. Capa dura. Tradução de Taissa Reis. Falecido este ano aos 92 anos, o escritor e crítico inglês Brian W. Aldiss afirmou em 1984 que a década de 1950 foi “um ápice” da ficção científica. A afirmativa fazia contraponto à ideia da Era de Ouro como sendo o período entre 1938 e 1948. A FC que Aldiss saudava era madura, capaz de explorar a psicologia dos personagens e discutir problemas contemporâneos com seriedade e controle de narrativa e estilo. Este romance de Walter Tevis, adaptado para o cinema por Nicolas Roeg em 1976, é de 1963 e portanto posterior, mas está dentro da prática da década anterior e lembra obras significativas como Flowers for Algernon (1959), de Daniel Keyes e que também virou filme, e Eu Sou a Lenda (1954) e O Incrível Homem que Encolheu (1956), de Richard Matheson — todos eles sobre a solidão do sujeito em um mundo de circunstâncias sociais em rápida transformação.

O Homem que Caiu na Terra é um substancial romance de ficção científica sobre um alienígena oriundo de um planeta moribundo situado no Sistema Solar. Ele vem à Terra com um plano de influir positivamente na política humana durante a guerra fria. O objetivo é salvar nosso planeta da guerra nuclear e preparar o terreno para a vinda do restante da população do seu mundo para cá. Para isso, começa oferecendo a um capitalista uma série de desenvolvimentos tecnológicos da área do entretenimento. Enriquece rapidamente, a ponto de reunir os recursos para a construção de uma nave espacial privada, em uma propriedade do Kentucky. No meio do caminho, porém, ele conhece uma mulher que se torna sua enfermeira e companheira platônica, e um engenheiro químico tão curioso sobre suas invenções, que dá um jeito de ir trabalhar para ele e de se aproximar o suficiente para descobrir seu segredo. No caminho dos planos do alienígena, está menos a atenção do FBI e da CIA — que certamente lhe trazem graves problemas —, e mais o envolvimento de mesmo com a trivialidade da vida humana. Existencialista. Assim como no romance O Novo Adão (1939), de Stanley G. Weinbaum (1902-1935), o ET de Walter Tevis é um super-homem intelectual forçado a viver num drástico isolamento moral entre criaturas inferiores que ele de algum modo ama, mas com as quais não consegue se relacionar. Assim como em Eu Sou a Lenda, a solidão e o alcoolismo marcam os passos do protagonista. A novidade está na ambientação que é ou rural ou entre as altas rodas de cidades como Nova York e Chicago, mas de uma maneira pouco caracterizada. Bastante diferente do cenário desértico que o filme de Roeg, com David Bowie como o alienígena, escolheu explorar. A maior realização da prosa de Tevis está no tom melancólico e interiorizado, que sublinha esse aspecto existencial. Isso faz deste livro um romance sofisticado, mas que de certo modo fica na superfície das suas indagações.

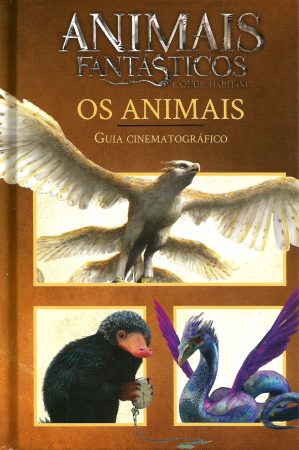

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Animais: Guia Cinematográfico (Fantastic Beasts and Where to Find Them Cinematic Guide: The Beasts), de Felicity Baker. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2017, 64 páginas. Tradução de Regiani Winarski. Capa dura. O filme de se tornou o favorito de 2016 entre minha mulher, Finisia Fideli, e eu. Parte do universo iniciado com a série Harry Potter, de J. K. Rowling, parece se dirigir a um público mais adulto. Ambientado na Nova York de 1926, tem um ótimo elenco e situações divertidas, um herói incomum e personagens secundários valorizados. Quem curtia os velhos filmes de Frank Capra, como eu, tem nele uma viagem de lembranças e referências. Mais importante, é um filme que celebra a imaginação e a atitude liberal, solidária e agregadora.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Animais: Guia Cinematográfico (Fantastic Beasts and Where to Find Them Cinematic Guide: The Beasts), de Felicity Baker. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2017, 64 páginas. Tradução de Regiani Winarski. Capa dura. O filme de se tornou o favorito de 2016 entre minha mulher, Finisia Fideli, e eu. Parte do universo iniciado com a série Harry Potter, de J. K. Rowling, parece se dirigir a um público mais adulto. Ambientado na Nova York de 1926, tem um ótimo elenco e situações divertidas, um herói incomum e personagens secundários valorizados. Quem curtia os velhos filmes de Frank Capra, como eu, tem nele uma viagem de lembranças e referências. Mais importante, é um filme que celebra a imaginação e a atitude liberal, solidária e agregadora.

O desenho de produção de Animais Fantásticos é excepcional e resultou em uma profusão de elementos de design gráfico que expandem o conteúdo do filme e estão no centro dos dois outros livros do filme que temos aqui: Mergulhe na Magia, o Bastidores de Animais Fantásticos e Onde Habitam, de Ian Nathan; e o maravilhoso A Maleta de Criaturas: Explore a Magia do Filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, de Mark Salisbury, que imita a mala de Newt Scamander (com direito a fecho magnético e imitação de costura nas bordas) e tem dentro uma infinidade de coisas como folhetos, mapas e panfletos que você pode desdobrar ou puxar de um envelope. Este guia também tem fotos muito bonitas dos ambientes e objetos, conta resumidamente a história, mas se concentra nos bichos fantásticos um esquema de fotos e fichas. Comete um engano, porém — a autora Felicity Baker confunde o gira-gira com a fada mordente! E só por aí já dá pra sentir com virei um nerd de Animais Fantásticos…

Stories of Your Life and Others, de Ted Chiang. Nova York: Vintage Books, s.d. [2016? 2002], 284 páginas. Trade paperback. Este é um livro que comecei a ler na edição de 2016 pela Intrínseca, com tradução de Edmundo Barreiros, mas terminei com esta edição da Vintage. É que em 6 de novembro estive na Universidade Federal de São Paulo, campus de Guarulhos, para uma atividade com alunos e colegas da Prof.ª Suzanna Mizan — com quem partilhei há alguns anos a orientação do Prof. Lynn Mário Trindade Menezes de Souza — para discutir justamente o filme A Chegada (Arrival, 2016), de Denis Villeneuve, e a história de Ted Chiang em que ele se baseou, “História da sua Vida” (“Story of your Life”). Suzanna me presenteou com esta edição em inglês. Chiang tem sido um grande nome da ficção científica americana desde sua estreia em 1991, e a feliz adaptação da sua história deu a chance que os leitores brasileiros esperavam para conhecer o seu trabalho.

Stories of Your Life and Others, de Ted Chiang. Nova York: Vintage Books, s.d. [2016? 2002], 284 páginas. Trade paperback. Este é um livro que comecei a ler na edição de 2016 pela Intrínseca, com tradução de Edmundo Barreiros, mas terminei com esta edição da Vintage. É que em 6 de novembro estive na Universidade Federal de São Paulo, campus de Guarulhos, para uma atividade com alunos e colegas da Prof.ª Suzanna Mizan — com quem partilhei há alguns anos a orientação do Prof. Lynn Mário Trindade Menezes de Souza — para discutir justamente o filme A Chegada (Arrival, 2016), de Denis Villeneuve, e a história de Ted Chiang em que ele se baseou, “História da sua Vida” (“Story of your Life”). Suzanna me presenteou com esta edição em inglês. Chiang tem sido um grande nome da ficção científica americana desde sua estreia em 1991, e a feliz adaptação da sua história deu a chance que os leitores brasileiros esperavam para conhecer o seu trabalho.

“História da sua Vida” (1999) é uma narrativa madura e sofisticada, que incorpora muitos procedimentos da ficção pós-modernista americana, com uma forte qualidade emocional. Essa premiada noveleta é a melhor do livro, mas ele traz outros textos importantes, como a premiadíssima história de 2002, “O Inferno É a Ausência de Deus” (“Hell Is the Absence of God”). Outro seria “Torre da Babilônia” (“Tower of Babel”, 1991), seu texto de estreia, ganhador do Prêmio Nebula de Melhor Noveleta. Estes dois, juntamente com o divertido e engenhoso “Setenta e duas Letras” (“Seventy-two Letters”), que eu já conhecia da antologia Steampunk (2008), de Ann & Jeff VanderMeer, são fabulations — narrativas que questionam o realismo ou a mímese na literatura, mas com a lógica sólida e a caracterização minuciosa que são as marcas de Chiang. Outra marca, presente na coletânea, é o ethos universitário expresso, por exemplo, nas histórias “Divisão por Zero” (“Division by Zero”), “A Evolução da Ciência Humana” (“The Evolution of Human Science”) e “Gostando do que Vê: Um Documentário” (“Liking What you See: A Documentary”). Neste último, há uma sátira aos movimentos de justiça social, aqui num ataque às vantagens que a beleza física traz — uma história que entrou na The James Tiptree Award Anthology 3 (2007). O melhor texto desta bem-vinda coletânea de um dos nomes fundamentais da FC contemporânea, continua sendo “História da sua Vida”.

Expulsão do Paraíso, de Nilza Amaral. São Paulo: Arte Paubrasil, 2012, 94 páginas. Brochura. A escritora Nilza Amaral é conhecida do fandom de FC por sua premiada novela distópica de 1984, O Dia das Lobas. Aqui temos outra novela, publicada com a ajuda e a chancela Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. A narrativa acompanha dois personagens, o retirante descrente Severo Justo, e a crédula ribeirinha Joana Sabina. Os dois vivem em pontos diferentes daquilo que é obviamente o Brasil, mas que é chamado pelos dois de “lugar nenhum” — um espaço de fábula que evoca o Nordeste místico e a Amazônia folclórica. Ambos são personagens confusos que se deparam com eventos maravilhosos. Vagando na tentativa de aplacar a fome, Severo retalha a carcaça de um jegue morto há pouco. Um cão vadio (talvez referência à cadela de Vidas Secas, de Graciliano Ramos) e um trio de velhas chamadas por eles de “bruxas” o acompanham. O ato se transforma imediatamente em um tableau mágico, como num inesperado ritual de invocação. Mais tarde, surge no caminho do ainda faminto Severo, uma vaca vermelha que cava um imenso açude…

Expulsão do Paraíso, de Nilza Amaral. São Paulo: Arte Paubrasil, 2012, 94 páginas. Brochura. A escritora Nilza Amaral é conhecida do fandom de FC por sua premiada novela distópica de 1984, O Dia das Lobas. Aqui temos outra novela, publicada com a ajuda e a chancela Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. A narrativa acompanha dois personagens, o retirante descrente Severo Justo, e a crédula ribeirinha Joana Sabina. Os dois vivem em pontos diferentes daquilo que é obviamente o Brasil, mas que é chamado pelos dois de “lugar nenhum” — um espaço de fábula que evoca o Nordeste místico e a Amazônia folclórica. Ambos são personagens confusos que se deparam com eventos maravilhosos. Vagando na tentativa de aplacar a fome, Severo retalha a carcaça de um jegue morto há pouco. Um cão vadio (talvez referência à cadela de Vidas Secas, de Graciliano Ramos) e um trio de velhas chamadas por eles de “bruxas” o acompanham. O ato se transforma imediatamente em um tableau mágico, como num inesperado ritual de invocação. Mais tarde, surge no caminho do ainda faminto Severo, uma vaca vermelha que cava um imenso açude…

Joana, por sua vez, é uma adolescente fascinada por seu despertar sexual, que cede à sedução de um boto, antes de ser perseguida pela Boiúna, serpente gigante descrita aqui como tendo um gosto por jovens que deixaram de ser virgens… No meio das águas do grande rio, ela acompanha em uma ilha fluvial a luta de seu pai, um pescador, para deter a fera. O estilo de Amaral, neste livro, busca sentenças longas e complexas, evocativas e rítmicas, com a interiorização do discurso indireto livre, em tudo sublinhando o clima onírico da sua novela. É tentador afirmar que um personagem flerta com a vida em face da morte, e uma outra que flerta com a morte enquanto persegue a vida. Mais para o fim do livro, aparece Mara Lúcia, moradora de São Paulo que de algum modo indefinido — imaginação ou informação? — toma conhecimento dos outros personagens. Num toque metaficcional, sua reação mundana trivializa o mágico e o fabuloso das experiências dos outros. Como se afirmando a distância entre o nosso cotidiano e esse mundo de mito, sonho e desejo. O assunto muitas vezes me fez pensar no realismo mágico, mas falta realismo na mistura, e por isso a impressão maior de se estar diante de uma fábula.

“O amor entre os dois foi divinal na extensão genérica da palavra, preparado pelos deuses e pelos mitos da região, disposto para o prazer do encontro do desejo, da sedução e da fantasia, pronto para a continuação da prole do boto-homem, para que não morrendo a lenda, não se findasse a encantaria da terra, mesmo que depois do coito, o usurpador do corpo da donzela fosse morte, como sói acontecer aos rapineiros de corpos femininos quer sejam lendários ou não, querendo parecer que tal ação, mesmo sendo em nome do amor, merece o castigo da terra como dos céus.” —Nilza Amaral, Expulsão do Paraíso.

O Esplendor, de Alexey Dodsworth. São Paulo: Editora Draco, 2016, 402 páginas. Brochura. Este é o segundo romance do brasileiro Dodsworth, um ganhador do Prêmio Argos do Clube de Leitores de Ficção Científica com seu livro de estreia, Dezoito de Escorpião. Certamente, O Esplendor não existiria se Isaac Asimov não tivesse escrito a sua célebre noveleta “O Cair da Noite” (“Nightfall”, 1944), já que as duas obras imaginam um planeta que tem meia dúzia de sóis na sua abóbada celeste — tantos que a noite é um fenômeno desconhecido, lendário. Dodsworth também se aproxima da FC da Golden Age praticada por Asimov em outros sentidos. A sociedade alienígena que ele imagina para o seu planeta é composta de telepatas que enfrentam disputas ferozes entre religião e ciência, conservadorismo intelectual e a necessidade íntima do se buscar o conhecimento. Assim como na história de Asimov, eles apresentam números associados aos seus nomes próprios.

O Esplendor, de Alexey Dodsworth. São Paulo: Editora Draco, 2016, 402 páginas. Brochura. Este é o segundo romance do brasileiro Dodsworth, um ganhador do Prêmio Argos do Clube de Leitores de Ficção Científica com seu livro de estreia, Dezoito de Escorpião. Certamente, O Esplendor não existiria se Isaac Asimov não tivesse escrito a sua célebre noveleta “O Cair da Noite” (“Nightfall”, 1944), já que as duas obras imaginam um planeta que tem meia dúzia de sóis na sua abóbada celeste — tantos que a noite é um fenômeno desconhecido, lendário. Dodsworth também se aproxima da FC da Golden Age praticada por Asimov em outros sentidos. A sociedade alienígena que ele imagina para o seu planeta é composta de telepatas que enfrentam disputas ferozes entre religião e ciência, conservadorismo intelectual e a necessidade íntima do se buscar o conhecimento. Assim como na história de Asimov, eles apresentam números associados aos seus nomes próprios.

Ao mesmo tempo, O Esplendor tempera essa tendência com outras bem atuais: diversidade sexual (completa com uma designação de não gênero, com o uso do símbolo “@”) e racial (os alienígenas têm pele negra e sua cultura se inspira na cultura afro, como o próprio nome do planeta indica: Aphriké), prosa jovem, informal, e a aproximação da FC e a fantasia. A trama envolve o surgimento de uma espécie de prometido, mutante cujo corpo parece mais com o nosso, e que mais tarde ganha o nome de Itzak (Isaac?). Ele é o sujeito que, acercado de um pequeno grupo de simpatizantes, enxerga a realidade dos fatos e a catástrofe iminente. Assim como no primeiro livro do autor, há uma conexão entre um mundo alienígena e a Terra, representado por uma outra personagem especial, a albina Lah-Ura. As semelhanças com “O Cair da Noite” são tão presentes, que às vezes o livro vai além de uma homenagem, parecendo mais uma releitura da história de Asimov. Além disso, como a narrativa é em primeira pessoa pela voz de uma historiadora (com acesso à mente dos protagonistas), boa parte da primeira metade do romance se lê mais como dissertação do que narração, com muito de uma abordagem de ficção científica antropológica tipo A Mão Esquerda da Escuridão (1969), de Ursula K. Le Guin. É especialmente interessante que a historiadora Tulla descreva uma civilização livre de muitos dos nossos preconceitos — enquanto mantém os seus próprios, dentro de uma rigidez de penamento conservador muito característica. O final tem muito dinamismo e confrontos em sequência, como os de Brandon Sanderson na alta fantasia. De qualquer modo, este foi um dos romances brasileiros de FC mais conceitualmente ambiciosos de 2016, e dos últimos anos. Certifica Alexey Dodsworth como um autor a se acompanhar. A Draco também republicou Dezoito de Escorpião.

A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil, de Kátia Regina Souza. Porto Alegre: Editora Metamorfose, 2017, 174 páginas. Capa e ilustrações internas de Jacira Fagundes. Introdução de Jana Bianchi. Brochura. Há alguns meses, a jornalista Kátia Regina Souza me procurou como um de uma longa lista de escritores e editores brasileiros de ficção científica, fantasia e horror, para uma entrevista sobre a situação desse literatura no Brasil. Em novembro, agora, recebi um exemplar autografado. O livro acaba sendo o primeiro centrado na situação atual da ficção especulativa brasileira — vale dizer, do contexto da “Terceira Onda”, como tenho insistido aqui e em outros lugares. Um pioneirismo extraordinário, que emana do próprio interesse da autora, ela mesma escritora da área.

A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil, de Kátia Regina Souza. Porto Alegre: Editora Metamorfose, 2017, 174 páginas. Capa e ilustrações internas de Jacira Fagundes. Introdução de Jana Bianchi. Brochura. Há alguns meses, a jornalista Kátia Regina Souza me procurou como um de uma longa lista de escritores e editores brasileiros de ficção científica, fantasia e horror, para uma entrevista sobre a situação desse literatura no Brasil. Em novembro, agora, recebi um exemplar autografado. O livro acaba sendo o primeiro centrado na situação atual da ficção especulativa brasileira — vale dizer, do contexto da “Terceira Onda”, como tenho insistido aqui e em outros lugares. Um pioneirismo extraordinário, que emana do próprio interesse da autora, ela mesma escritora da área.

A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil é pautado pelas entrevistas, é claro, e tenta definir a vocação do escritor no quadro muito ativo mas frequentemente frustrante da escrita de ficção especulativa, com as opções de meio indo do livro tradicional ao e-book e a plataformas como Wattpad. E de ferramentas que vão da autopublicação paga, autônoma (na Amazon, por exemplo) ou coletiva, leitores betas, editores profissionais ou semiprofissionais, e agentes literários. O primeiro nome procurado por Kátia Souza foi Christopher Kastensmidt, autor da fantasia heroica A Bandeira do Elefante e da Arara (Devir Brasil, 2016). Estão lá, além de Christopher, muitos outros autores e editores conhecidos: Ana Cristina Rodrigues, Ana Lúcia Merege, André Vianco, Artur Vecchi, Camila Fernandez, Carlos Orsi, Cesar Silva, Cirilo S. Lemos, Claudia Dugim, Clinton Davisson, Cristina Lasaitis, Duda Falcão, Eduardo Kasse, Eduardo Spohr, Eric Novello, Erick Sama, Felipe Castilho, Gianpaolo Celli, Giulia Moon, Helena Gomes, Jana P. Bianchi, Jim Anotsu, Karen Alvares, Marcelo Amado, Martha Argel, Nikelen Witter, R. F. Lucchetti, Richard Diegues, Rodrigo van Kampen, Rosana Rios e Simone Saueressig — citando aqueles com quem já tive algum contato. É certamente uma amostragem de peso, trazendo muitos detalhes significativos sobre as carreiras e os dilemas da maioria desses nomes. O texto é leve e se dirige, muitas vezes, ao escritor iniciante que tentar entrar no mercado, talvez alertado pelas ponderações equilibradas que o livro coleciona. Em sua resenha muito positiva do livro, Cesar Silva viu nele, que apesar

“da proposta da autora de produzir um manual para novos autores — confissão expressa na primeira orelha —, o resultado é um valioso instantâneo do estado atual da ficção fantástica brasileira, que pode servir como farol para autores e editores em atividade, sejam eles novos ou veteranos.” —Cesar Silva, no blog Mensagens do Hiperespaço.

Mas uma certa falta de contextualização maior de quem é quem (autores e editores) e de qual é qual (gêneros e editoras) faz o livro parecer um pouco um trabalho de insider para insider. De qualquer modo, é um trabalho interessante, que forma um quadro coerente da problemática viva, atual, do escritor brasileiro desse campo.

“Desejo dar voz aos personagens que compõem a cena da literatura fantástica brasileira e oferecer um espaço seguro no qual escritores possam se ver representados, seja pelas inseguranças ou vitórias pessoais dos entrevistados.” —Kátia Regina Souza. A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil.

Quadrinhos

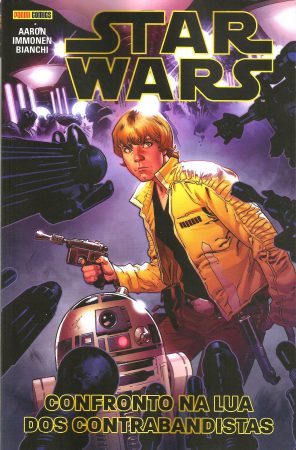

Arte de capa de Stuart Immonen, Wade von Grawbadger & Justin Ponsor.

Star Wars: Confronto na Lua dos Contrabandistas (Star Wars Volume 2: Showdown on the Smuggler’s Moon), de Jason Aaron, Simone Bianchi e Stuart Immonen. Barueri-SP: Panini Comics, 2017 [2016], 134 páginas. Capa de Stuart Immonen. Brochura. Este livro compilando vários números da revista Star Wars é continuação direta de Star Wars: Skywalker Ataca, que começa a contar as aventuras dos heróis da franquia inicial, depois da destruição da Estrela da Morte — e que eu examinei aqui em junho. A história trata do que os heróis fizeram depois do episódio IV, e pega onde o livro anterior parou: por um lado, Han Solo e Leia Organa estão cercados pelos caças imperiais na superfície de um improvável planeta tempestuoso, às voltas com a cínica “esposa” de Han, Sana; por outro, Luke Skywalker descobre que o diário de Obi-Wan Kenobi não tem muito a lhe trazer em termos de técnicas jedi, e resolve ir até o antigo templo da ordem em nada menos do que Coruscant, a antiga sede da República e atual coração do império. Antes, porém, ele precisa de transporte, que procura em Nar Shaddaa, a tal lua dos contrabandistas, onde, depois de um pega-pra-capar numa cantina de fazer inveja à de Mos Eisley, acaba prisioneiro de um hutt fisiculturista que coleciona justamente itens que pertenceram aos jedi.

De fato, a linha que acompanha Luke começa antes, com um prólogo escrito por Aaron e desenhado pelo talentoso Simone Biachi. Nesse prólogo, que lembra as situações do romance Kenobi (2012), de John Jackson Miller, o mentor de Luke conta como permaneceu incógnito em Tatooine zelando secretamente pelo menino. A ação é bem dividida, especialmente depois que Chewbacca e C3P0 partem para o resgate de Luke, e entra em cena Dengar, um dos caça-prêmios vistos em O Império Contra-Ataca. A essa altura ele já está uma arena como o fosso de Jaba, duelando contra um monstro aparentemente mais terrível do que o Rancor de O Retorno de Jedi. Jason Aaron sempre comparece com roteiros ágeis e enérgicos, de situações interessantes, um pouco mais duras do que nos filmes, e que reaproveitam cenas da trilogia original sem parecer subalterno. Às vezes, as soluções de transição são vagas ou pouco criativas, mas no todo oferece uma aventura vibrante e divertida. A arte de Stuart Immonen chamou minha atenção desde a FC Shockrockets (2000). Ele é um desses artistas extremamente versáteis que lida bem com a figura humana em ângulos incomuns, e com o design de roupas, arquitetura, paisagem, naves e interiores. Sua estilização é sutil, e embora ele não seja um grande fisionomista, dá conta do recado sem forçar a mão. Equilibra a estilização com a naturalidade das poses, parecendo sempre capturar, sem exagero, os personagens o início de um movimento. O livro é um prazer de se folhear.

Arte de capa de Mathieu Lauffray.

Star Wars: Herdeiro do Império: Trilogia Thrawn Livro Um (Star Wars: The Thrawn Trilogy Volume 1) , de Mike Baron (texto) e Olivier Vatine & Fred Blanchard (arte). Barueri-SP: Panini Comics, 2017, 162 páginas. Capa de Mathieu Lauffray. Tradução de Pedro Catarino & Paulo França. Capa dura. Há alguns anos, tive a chance de entrevistar o escritor americano de FC Timothy Zahn, e de pegar o autógrafo dele no primeiro dos seus romances da Trilogia Thrawn, republicados no Brasil pela Aleph. Como não sei se terei a oportunidade de ler a trilogia toda, esta versão em quadrinhos é a solução imediata para me familiarizar com uma obra que revitalizou o universo expandido de Star Wars (agora diferenciado das variantes atuais pelo selo “Legends”).

Depois que o Imperador Palpatine foi morto por Darth Vader no final de O Retorno de Jedi, e o taque rebelde destruiu a Estrela da Morte 2.0, Coruscant caiu nas mãos da Nova República. Mas o império, na pessoa do Grande-Almirante Thrawn, ainda tem esperança de reconquistar o poder. Ele é um comandante competente e um estrategista astuto, que parece estar sempre um passo adiante de Luke Skywalker, Han Solo e Leia Organa Solo (sim, Leia e Han estão casados, nessa fase do Legends), Chewbacca, Lando Carlrissian, R2D2 e C3P0. Assim como em The Crystal Star (1994), romance de Star Wars escrito por Vonda N. McIntyre que li na década de 1990, o casal Solo busca fortalecer a jovem república, enquanto Skywalker está focado em restabelecer a ordem jedi. Sabendo disso, Thrawn arma as suas armadilhas em busca de um trunfo especial — os gêmeos jedi que Leia gera em seu útero. Há mais intrigas, inclusive alguém dentro da Aliança Rebelde que passa dicas ao almirante, do paradeiro dos heróis; e o velho jedi Jorus ‘Baoth, espécie de anti-Obi Wan que se alia a Thrawn para ter acesso a Luke; e o acesso a um planeta que gerou um pequeno animal capaz de bloquear os poderes jedi. A galeria de novos personagens introduzidos por Zahn é bem interessante: o velho jedi o honrado contrabandista Kaarde; sua assistente Mara Jade — ex-associada de Palpatine, e que por isso odeia Luke com todas as suas forças; e o segundo de Thrawn, o Capitão Pellaeon. Há mais estratégia aqui, uma impressão de inteligência em funcionamento, e não apenas correrias e explosões. E menos ocorrências daquelas às vezes incômodas pedras de toque que nos remetem o tempo todo à primeira trilogia de Lucas. Um toque bem-vindo são ideias de FC hard (Zahn é um escritor de FC hard que se voltou para a space opera) como a visita a um planeta tão próximo do seu sol, que os visitantes contam com uma nave escudo solar, para ajudá-los a alcançar a superfície. Consta que Thrawn ressurgirá numa prequência em quadrinhos. Os artistas europeus que assumiram o roteiro também trazem uma variação interessante, menos técnica, mais romântica. Seu desenho é mais estilizado, menos detalhista, mas sem deixar de ser dinâmico e de compor bonitas imagens, especialmente de paisagens e ambientes. Entre um capítulo e outro, o livro traz bonitas composições de Mathieu Lauffray, usadas nas capas dos episódios da minissérie que deu origem ao volume.

Arte de capa de Alex Ross.

Star Wars Legends: À Sombra de Yavin (Star Was: In the Shadow of Yavin), de Brian Wood (texto) e Carlos D’Anda, Ryan Kelly, Facundo Percio, Stéphane Créty e Ryan Odagawa (arte). Barueri-SP: Panini Books, 2017, 480 páginas. Capa de Alex Ross. Tradução de Levi Trindade, Paulo França e Júlio Monteiro. Capa dura. O Herdeiro do Império e Confronto na Lua dos Contrabandistas são livros relativamente pequenos, cuja leitura se compara à da novela ou do romance curto. Perto deles, com suas 480 páginas, À Sombra de Yavin é o que mais perto se pode chegar da leitura de um romance de Star Wars com o tamanho médio dos livros da franquia. Mas assim como os livros anteriores, ele tem a sua própria versão do que acontece entre um filme e outro da primeira trilogia, ou a partir do fim da trilogia. Neste caso, a Estrela da Morte foi destruída, a base rebelde na lua de Yavin foi exposta, e a esquadra rebelde está em movimento constante, enquanto um grupo de caças asa-X comandado por Leia Organa cumpre missões de reconhecimento em várias partes da galáxia, em busca de um planeta que possa abrigá-los. Luke Skywalker e Wedge Antilles estão com ela, enquanto Han Solo e Chewbacca vão até Coruscant em busca de armas e suprimentos para a Aliança Rebelde. Essa divisão de ações é típica de Star Wars, mas mais interessantes aqui é a situação existencial dos personagens. Passando por cima da triunfal cerimônia que encerra o Episódio IV, Wood lembra que Leia, Luke e Wedge perderam muitos amigos na batalha, e no caso dela, seu planeta natal. Sua perspicácia também se dirige ao Império, sugerindo inclusive que Vader teria sido colocado de escanteio pelo imperador, chegando a sofrer tentativas de assassinato (no N.º 0 da revista Star Wars Legends). Wood também reposiciona a saga mais para perto de uma space opera militar, lidando bem com elementos de equipamento, hierarquia e exigências militares — especialmente na primeira parte. Assim como em O Herdeiro do Império, a cada missão de reconhecimento o esquadrão de Leia é emboscado e perseguido. Obviamente, há um informante dentro da Aliança, mas de quem se trata resulta em uma reviravolta realmente engenhosa e em meio a um clímax mais do que satisfatório. Leia é retratada como uma líder firme e inteligente, boa piloto e combatente capaz. O subenredo em torno do esquadrão acaba fornecendo uma história de origem do Rogue Squadron, que já teve sua própria série de romances e de HQs. A história fica menos militar e mais exótica quando Leia, cansada, decide por um casamento real (ela é uma princesa, lembra?) com o príncipe de um planeta periférico, mas que pode oferecer refúgio à esquadra. Mais traições os aguardam, porém, e a ameaça de que Vader, numa cruel ofensiva para retornar às graças de Palpatine, venha a se aproximar novamente dos heróis. Essa bem trabalhada tensão é temperada pela angústias de Luke e Han quanto ao casamento de Leia. O lado pessoal do trio imortal da space opera de Lucas retorna nessa situação, mas também no capítulo de encerramento, que tem os heróis tentando resgatar uma amiga de infância de Leia, perseguida por um caça-prêmios. Nem tudo são perdas, e em alguns momentos há reencontros e reforço do amor fraterno entre os três, que costura boa parte da intriga da primeira trilogia. Agradeçamos à força pelas pequenas graças. Os artistas mudam muito ao longo da narrativa, mas Carlos D’Anda é o principal artista aqui. Ele não é um bom fisionomista e suas naves e maquinário são duros e indistintos, mas ele é expressivo na figura humana, apesar de algo de estranho com os pescoços que desenha… De qualquer modo, é a narrativa que importa mais, em À Sombra de Yavin, cuja história completa apareceu recentemente por aqui na revista Star Wars Legends. A edição em livro traz muitas artes de capa impressionantes de Alex Ross, Hugh Fleming, Sean Cooke (excelentes, lembrando John Berkey) e outros, entre os capítulos.

Arte de capa de Juan Giménez.

Um dos meus artistas de ficção científica favoritos, o quadrinista argentino Juan Giménez, apareceu nas bancas brasileiras em novembro, na capa da revista Star Wars Darth Vader 022 (Panini Comics, Barueri-SP). Justamente o número final da revista, que fecha o ciclo de aventuras do vilão criado por George Lucas em 1977 para a space opera Guerra nas Estrelas. Traz dois episódios, de roteiro assinado por Kieron Gillen e arte de Salvador Larroca, e uma coda assinada também por Gillen — esta última, uma história sem letreramento, ambientada em Tatooine e envolvendo o povo da areia, desenhada por Max Fiumara. Juan Giménez, que nasceu em 1943, é conhecido por “Harry Canyon”, um dos melhores segmentos do filme Heavy Metal: Universo em Fantasia (Heavy Metal; 1981), e pelos desenhos da HQ Saga dos Metabarões, com roteiro de Alejandro Jodorowsky e disponível em vários álbuns de luxo publicados aqui pela Devir Brasil. Recomendo muito, a propósito, essa space opera exótica e violenta, reminiscente do clássico Duna, de Frank Herbert, e que marca a parceria entre Giménez e Jodorowsky. George Lucas, é claro, também bebeu da mesma fonte.

—Roberto Causo

Temos 7 comentários, veja e comente aqui

1. Logan, dirigido por James Mangold

1. Logan, dirigido por James Mangold O Homem que Caiu na Terra

O Homem que Caiu na Terra Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Animais: Guia Cinematográfico (Fantastic Beasts and Where to Find Them Cinematic Guide: The Beasts), de Felicity Baker. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2017, 64 páginas. Tradução de Regiani Winarski. Capa dura.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Animais: Guia Cinematográfico (Fantastic Beasts and Where to Find Them Cinematic Guide: The Beasts), de Felicity Baker. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2017, 64 páginas. Tradução de Regiani Winarski. Capa dura.  Stories of Your Life and Others, de Ted Chiang. Nova York: Vintage Books, s.d. [2016? 2002], 284 páginas. Trade paperback.

Stories of Your Life and Others, de Ted Chiang. Nova York: Vintage Books, s.d. [2016? 2002], 284 páginas. Trade paperback. Expulsão do Paraíso, de Nilza Amaral. São Paulo: Arte Paubrasil, 2012, 94 páginas. Brochura.

Expulsão do Paraíso, de Nilza Amaral. São Paulo: Arte Paubrasil, 2012, 94 páginas. Brochura. O Esplendor, de Alexey Dodsworth. São Paulo: Editora Draco, 2016, 402 páginas. Brochura.

O Esplendor, de Alexey Dodsworth. São Paulo: Editora Draco, 2016, 402 páginas. Brochura.  A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil, de Kátia Regina Souza. Porto Alegre: Editora Metamorfose, 2017, 174 páginas. Capa e ilustrações internas de Jacira Fagundes. Introdução de Jana Bianchi. Brochura.

A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil, de Kátia Regina Souza. Porto Alegre: Editora Metamorfose, 2017, 174 páginas. Capa e ilustrações internas de Jacira Fagundes. Introdução de Jana Bianchi. Brochura.

Quanto a Ted Chiang, sua carreira começa em 1991, quando é indicado e recebe o Prêmio Nebula pela noveleta “A Torre da Babilônia” (“Tower of Babylon”), publicada na revista Omni. As duas histórias estão presentes no primeiro livro de Chiang publicado no Brasil, História da sua Vida e Outros Contos (Histories of your Life and Others), pela Intrínseca. O fato de ele publicar esporadicamente e de ainda não ter se dedicado à escrita de um romance assinala o seu desinteresse em ter uma carreira comercial na ficção científica. Nesse mesmo sentido, suas histórias são vistas como altamente literárias e arrojadas. Dificilmente alguns dos seus textos deixa de ser indicado aos principais prêmios do campo da FC.

Quanto a Ted Chiang, sua carreira começa em 1991, quando é indicado e recebe o Prêmio Nebula pela noveleta “A Torre da Babilônia” (“Tower of Babylon”), publicada na revista Omni. As duas histórias estão presentes no primeiro livro de Chiang publicado no Brasil, História da sua Vida e Outros Contos (Histories of your Life and Others), pela Intrínseca. O fato de ele publicar esporadicamente e de ainda não ter se dedicado à escrita de um romance assinala o seu desinteresse em ter uma carreira comercial na ficção científica. Nesse mesmo sentido, suas histórias são vistas como altamente literárias e arrojadas. Dificilmente alguns dos seus textos deixa de ser indicado aos principais prêmios do campo da FC.