A marca das minhas leituras deste mês foi uma ficção científica que sublinha a persistência da condição humana. Nos quadrinhos, mitos indígenas e hindus…

Doomsday Book, de Connie Willis. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, 2001 [1992], 446 páginas. Ilustração de frontispício de Jerry Vanderstelt. Introdução de Pamela Sargent. Hardcover. Os meus livros da The Masterpieces of Science Fiction, da Easton Press (editora especializada em “livros de estante de senador americano”), são lembrança da época em que fui bolsista da FAPESP e podia assinar a coleção. Este multipremiado romance de Connie Willis acaba de ser lançado no Brasil pela Suma de Letras, como O Livro do Juízo Final, traduzido por ninguém menos que Braulio Tavares, um dos dois ou três mais da Segunda Onda da Ficção Científica Brasileira (1982-2015). Willis está entre os primeiros nomes da chamada “corrente humanista” da FC pós-modernista americana da década de 1980, alternativa ao Movimento Cyberpunk. É uma das autoras mais premiadas da FC americana, vista antes no Brasil apenas na Isaac Asimov Magazine.

Doomsday Book, de Connie Willis. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, 2001 [1992], 446 páginas. Ilustração de frontispício de Jerry Vanderstelt. Introdução de Pamela Sargent. Hardcover. Os meus livros da The Masterpieces of Science Fiction, da Easton Press (editora especializada em “livros de estante de senador americano”), são lembrança da época em que fui bolsista da FAPESP e podia assinar a coleção. Este multipremiado romance de Connie Willis acaba de ser lançado no Brasil pela Suma de Letras, como O Livro do Juízo Final, traduzido por ninguém menos que Braulio Tavares, um dos dois ou três mais da Segunda Onda da Ficção Científica Brasileira (1982-2015). Willis está entre os primeiros nomes da chamada “corrente humanista” da FC pós-modernista americana da década de 1980, alternativa ao Movimento Cyberpunk. É uma das autoras mais premiadas da FC americana, vista antes no Brasil apenas na Isaac Asimov Magazine.

O livro de Willis é citado no guia Anatomy of Wonder como um dos melhores romances de viagem no tempo, e está na lista de clássicos do crítico John Clute. Nele, a jovem historiadora Kivrin viaja à Idade Média como parte de um mal-administrado programa na Universidade de Oxford. Enquanto ela desembarca nas mesmas vizinhanças de Oxford mas na primeira metade do século 14, em 2050 o seu supervisor Mr. Dunworthy parece ser o único a se preocupar com o destino dela, enquanto a Oxford do futuro entra em quarentena, vítima de um mortal surto de gripe. Separados por séculos, Kivrin e Dunworthy vivem o tipo de isolamento moral próprio de quem sabe de algo que ninguém mais reconhece, e que os força a assumir duras responsabilidades. Há outros paralelismos – o tema da praga mortal, parte da FC de fim de mundo, é uma constante. Mas também o humor — Willis é uma das humoristas mais competentes da FC recente, com um humor centrado nos tipos humanos e em diálogos dignos de peças teatrais de comédia de costumes, com falas cruzadas divertidíssimas. Nas duas épocas que o romance explora, há crianças espirituosas e valentes: Agnes (5 anos), no passado; e Colin (12 anos), no futuro. O fato de o espaço ser mais ou menos o mesmo — a região de Oxford — nas duas épocas é muito bem explorado pela autora, que consegue dar um teor muito íntimo à narrativa e aos dilemas dos dois heróis. No passado, Kivrin está imersa em uma “sociedade de mulheres”: a esposa, as filhas e a mãe de um nobre que ficou na cidade grande, enviando a família para o campo por razões misteriosas. Mas é com o Padre Roche que ela se identifica mais. Pode-se dizer, porém, que o papel de Roche é mais feminino do que qualquer outra coisa: assim como Dunworth, Roche é um homem que cuida das pessoas à sua volta. Talvez à maneira das mulheres pioneiras do período colonial americano, Kivrin se torna um baluarte da pequena vila que a recebeu. Os estereótipos masculinos nobres da Idade Média, como o cavaleiro audaz e galante, são esvaziados. O livro também traz toques sobre o status sexual da mulher — no passado, uma menina de 12 anos deverá se casar no ano seguinte com um homem de quase 50; no futuro, jovens estudantes universitárias fazem fila para namorar um rapaz pegador. De um lado o comentário é trágico; do outro, cômico. O leitor cairá na armadilha da autora, se achar que esse esquema vigora no livro todo. Seguidamente, Willis nos lembra que não estamos preparados para desafios que envolvam a segurança de quem amamos. Uma lição que transborda da experiência pessoal dos heróis, para contaminar a presunção de que podemos entender intelectualmente os percalços da história da humanidade. Esta não é uma ficção científica sobre máquinas e grandes ideias científicas, mas sim sobre a condição humana. E é nisso que triunfa este que pode ser o grande lançamento da FC no Brasil de 2017.

“Foi o primeiro romance de Connie Willis que li, mas já gostava muito dos contos dela. Não li o livro antes, segui meu processo habitual de ir lendo no máximo uma página à frente, e traduzindo.” —Braulio Tavares, especial para o GalAxis.

Adaptação do Funcionário Ruam, de Mauro Chaves. São Paulo: Editora Perspectiva, Coleção Paralelos, 1975, 118 páginas. A FC brasileira da década de 1970, dentro do Ciclo de Utopias e Distopias (1972 a 1982), é pouco conhecida e estudada — dentro de uma produção literária já por si mesma pouco conhecida e estudada. O capítulo de M. Elizabeth Ginway a respeito, no seu Ficção Científica Brasileira: Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro (2004), é um marco nesse estudo. A novela Adaptação do Funcionário Ruam é discutida lá, e o exemplar que li veio da incrível biblioteca de FC do pracinha, professor e crítico de teatro, colunista de jornal e um dos primeiros da Primeira Onda da FC Brasileira (1957 a 1972) a ser publicado no exterior, Clóvis Garcia. Tem autógrafo e tudo, e atesta o interesse persistente de Garcia pela FC — para ter a biblioteca que ele reuniu, o homem devia bater as livrarias toda semana e frequentar muitos lançamentos. Interessante que o blurb apresente a novela como obra de ciencificção (sinônimo de ficção científica que circulou aqui a partir da década de 1960), fato raro na época, e a define como “orwelliana”. A Coleção Paralelos publicou graúdos como Isaac Bashevir Singer e Paulo Emílio Salles Gomes.

Adaptação do Funcionário Ruam, de Mauro Chaves. São Paulo: Editora Perspectiva, Coleção Paralelos, 1975, 118 páginas. A FC brasileira da década de 1970, dentro do Ciclo de Utopias e Distopias (1972 a 1982), é pouco conhecida e estudada — dentro de uma produção literária já por si mesma pouco conhecida e estudada. O capítulo de M. Elizabeth Ginway a respeito, no seu Ficção Científica Brasileira: Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro (2004), é um marco nesse estudo. A novela Adaptação do Funcionário Ruam é discutida lá, e o exemplar que li veio da incrível biblioteca de FC do pracinha, professor e crítico de teatro, colunista de jornal e um dos primeiros da Primeira Onda da FC Brasileira (1957 a 1972) a ser publicado no exterior, Clóvis Garcia. Tem autógrafo e tudo, e atesta o interesse persistente de Garcia pela FC — para ter a biblioteca que ele reuniu, o homem devia bater as livrarias toda semana e frequentar muitos lançamentos. Interessante que o blurb apresente a novela como obra de ciencificção (sinônimo de ficção científica que circulou aqui a partir da década de 1960), fato raro na época, e a define como “orwelliana”. A Coleção Paralelos publicou graúdos como Isaac Bashevir Singer e Paulo Emílio Salles Gomes.

A história se passa numa São Paulo futura. É divertido reconhecer os diversos pontos da cidade, renomeados com uma dicção meio estrangeira — algo que Afonso Schmidt já tinha feito no conto “O Último Homem”, de 1928. Chaves vai além, brincando com palavras, aglutinando termos do inglês, francês ou espanhol a palavras portuguesas. Há ecos do Modernismo de 22 nisso:

“Que imediatamente Carliós saltou da esterola. Puxou então seu apitor. Pendido do pescoço, subeveste. E deu três longos apitos gesticulando para todos os transeuntes daquele plano de underground.” —Mauro Chaves, Adaptação do Funcionário Ruam.

Há outros recursos formalistas: cada capítulo é desenvolvido em parágrafo único (narrado por um computador); a prosa poética assume alguns trechos; situações absurdistas são evocadas. A história começa com Ruam sendo um caxias da “armitropa” que mantém o regime da potestade no futuro. Mas não consegue esquecer o triângulo bissexual (ordenado pelo regime) que viveu com a esposa Miraia e um soldado morto em combate. O amor erótico dele por Miraia o faz voltar-se contra o regime — praxe da distopia clássica desde o recém-relançado Nós (1924), de Yevgeny Zamyatin, mas aqui numa original cena homoerótica de absurda conferência de estratégia militar numa sauna com piscina. O regime parece ter absorvido os elementos de tipicidade da cultura brasileira: o “fotebol” que todos são obrigados a jogar, onde quer que estejam, duas vezes por dia; o “carnavel” em que um robô tortura os dissidentes “Contaminados”; a mestiçagem “purimarrona”; e até mesmo a iconoclastia e a oposição — os Contaminados têm uma repartição nos prédios do governo. O livro flerta com a ideia da potestade como regime fantoche de conglomerados internacionais. Quando o regime cai, os conglomerados treinam os cidadãos em visões místicas de revelação religiosa – que também falham com Ruam. Ele então é jogado num buraco de Alice e vai parar na São Paulo contemporânea. É preso, internado em hospício e violado por um enfermeiro. Mas o livro também flerta com a noção de que tudo não passava de um surto esquizofrênico ou pesadelo, como em Miss Ferrovia 1999 (1982), de Dolabella Chagas (no qual o sexo homossexual também tem presença). Trata-se, no fim, de realidade sintética em que vários cenários são jogados na consciência de Ruam, para fazê-lo conformar-se. Mais parecido, então, com os posteriores Jogo Terminal (1988), de Floro Freitas de Andrade (também com homossexualismo e computadores tiranos), e o dickiano O Alienado (2012), de Cirilo S. Lemos. O pequeno livro de Chaves curiosamente se posiciona como entroncamento de diversos momentos da FC brasileira. Por codificar muito da literatura pop brasuca da década de 1970, e como ela manipulou a FC distópica.

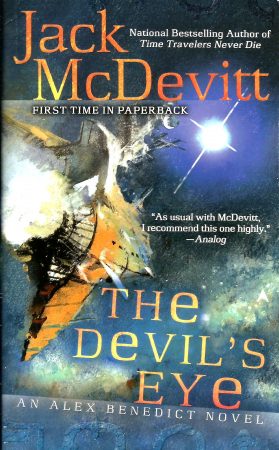

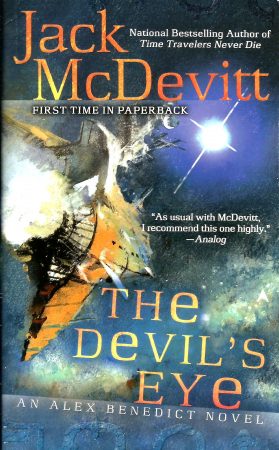

Arte de capa de John Harris.

The Devil’s Eye, de Jack McDevitt. Nova York: Ace Books, 2009 [2008], 374 páginas. Capa de John Harris. Paperback. Dizem que toda família tem um tio chato que nem por isso ela deixa de amar. Se a ficção científica americana é uma família, o tio chato deve ser Jack McDevitt. Especialmente nos romances da série Alex Benedict — da qual já falei aqui antes. E não obstante, esta é a sexta aventura de Benedict que eu leio. Ele é um antiquário do futuro distante — dez mil anos no futuro, com a humanidade espalhada pela galáxia, que é ocupada por apenas uma outra civilização conhecida, os telepatas chamados de “mudos”. Os romances flertam com a aventura e o mistério (do tipo investigativo). Mas invariavelmente o que começa como um mistério do tipo “quem matou?” ou “onde está o objeto roubado?” termina num outro tipo de mistério: o cósmico. Isso é positivo, ao meu ver. Benedict deveria ser uma resposta da FC ao criminalista excêntrico dos romances de mistério do tipo Detection Club de Agatha Christie & Cia., mas o problema é que ele é chato e amorfo. Sua colega investigadora, a piloto espacial Chase Kolpath, faz as vezes do Dr. Watson. Como narradora, ela não traz muito sabor à narrativa — e como personagem, costuma estar a dois passos de ser uma mulher superficial. Mais que isso, a proposta do autor parece ser afirmar que a natureza humana é imutável. Argumento problemático em si, mas não deixa de ser refrescante num contexto pós-cyberpunk em que a FC parece querer esfregar a mudança na cara do leitor. Na sua proposta, McDevitt é sempre eficiente, com uma prosa segura que nos coloca nas situações do seu futuro.

Em The Devil’s Eye, uma famosa escritora de horror envia mensagem de socorro a Alex — e uma fortuna em fundos depositados na conta dele. Logo a dupla investigativa descobre que ela mandou apagar a própria memória. A investigação leva a um planeta fora da Via Láctea, que a escritora visitou antes de tomar essa terrível medida. Alex e Chase seguem suas pegadas, visitando locais sombrios de uma sociedade que parece particularmente mórbida. Não só pelo isolamento, mas por ter emergido há pouco de um regime totalitário. As histórias de monstros, de androides mortos-vivos e de fantasmas resultam numa fieira de momentos tipo Scooby-Do, que estão lá mais para despistar o leitor até que os heróis estejam em posição para as revelações verdadeiras. Nessa altura, num movimento incomum dentro da série, Alex meio que desaparece e a mulher de ação Chase assume o protagonismo. O mistério, claro, é cósmico. Uma informação secreta na qual a escritora esbarrou durante sua viagem. As repercussões são globais para o planeta solitário. Se a revelação é o final do romance de mistério, aqui ele é só o terceiro ato neste romance de FC que parece ilustrar a tese de Reinhold Niebuhr em Moral Man and Immoral Society (1930), discutido aqui mês passado: individualmente ou em comunidade, o ser humano consegue ser moral e solidário; no plano da sociedade e do Estado, não, ou com grande dificuldade.

O ilustrador inglês John Harris é um dos grandes ainda em atividade, sempre com uma qualidade muito “pintada”, e constante junto aos romances de McDevitt. Mas às vezes sua arte puxa mais para o estudo do que para a arte-final — como aqui.

Arte de capa de G. B. Castagnedo.

Histórias da Meia-Noite, de Machado de Assis. São Paulo: Editora Globo, Coleção Obras Completas de Machado de Assis, 1997 [1873], 154 páginas. Capa dura. Continuo lendo/relendo Machado (1839-1908), visando escrever um ensaio. Na faculdade, tive dois semestres sobre ele — um deles sobre Machado e o teatro. Histórias da Meia-Noite é o segundo livro de contos do autor. Esta edição é parte de uma coleção popular que a Editora Globo colocou nas bancas de revista na década de 1990. Não tem índice, e eu listo as histórias aqui: “A Parasita Azul”, “As Bodas de Luís Duarte”, “Ernesto de Tal”, “Aurora sem Dia”, “O Relógio de Ouro” e “Ponto de Vista”. Parte da fase romântica do escritor número um da literatura brasileira no século 19, focam-se em questões amorosas, rivalidades e suspeita de adultério. As duas primeiras histórias são relativamento longas — noveletas.

A primeira fala de um jovem médico brasileiro que estudou na França, onde vivia a boemia, antes de ser forçado a voltar ao lugarejo de Goiás onde tem família. As coisas começam a ficar interessante para ele quando encontra uma garota que foi sua conhecida de infância, e que, agora uma beldade, ele passa a disputar com um amigo ciumento. A moça gosta dele mas quer manter a paixão platônica que vem nutrindo desde um episódio em que ele cai de uma árvore, depois de pegar uma orquídea para ela. A ironia machadiana está no fato de que, anos depois, ela só se aceita o noivado depois que ele se joga de um barranco. A segunda história dá um panorama divertido e ebuliente, centrado em tipos humanos e numa prosa que salta de personagem em personagem, sobre um grupo de pessoas que se une em torno de um casamento — e do cômico orador convidado para abrilhantar a festa. O conto seguinte trata do personagem título, que disputa uma garota cínica e casamenteira com um anônimo rival. Já “Aurora sem Dia” é um daqueles contos que, mesmo escrito na fase romântica de Machado, faz crítica aos excessos do Romantismo e da conexão entre literatura e política. Junto com “A Chinela Turca” (1875), que comentei mês passado, é talvez um conto anti-romântico, e parece dizer que em Machado as impropriedades intelectuais e artísticas se traduzem como impropriedades sociais. “O Relógio de Ouro” traz um final surpresa em torno da suspeita do adultério. Em todas essas histórias, o narrador onisciente pega o leitor pela mão e, falando-lhe ao pé do ouvido, frequenta espaços sociais e mentais. Mas o último, como o próprio título indica, é exercício de ponto de vista narrativo, limitado pelo formato epistolar, em que duas amigas trocam cartas dominadas pelo assunto de um moço que uma delas parece desprezar, só que não. As oscilações dos sentimentos e humores dos personagens, especialmente jovens e numa sociedade em que a expressão aberta é reprimida, formam o tema da coletânea.

Arte de capa de Poliane Gicele.

Guanabara Real: A Alcova da Morte, de Enéias Tavares, Nikelen Witter & A. Z Cordenonsi. Porto Alegre: AVEC Editora, 1.ª edição, 2017, 240 páginas. Capa de Poliane Giceli. Brochura. Uma das práticas que caracterizam a Terceira Onda da Ficção Científica Brasileira é o intenso processo de atualização das correntes da FC e fantasia no Brasil, tomadas a partir dos desenvolvimentos da década de 1990 para cá, no mundo da ficção especulativa anglo-americana. Quem se aplicou a isso foram editoras pequenas e médias, vinculadas ao fandom e ancoradas na Internet. De tudo o que apareceu por aqui nesse esforço, o steampunk foi a tendência que melhor se fixou, produzindo textos marcantes como conto “Uma Vida Possível Atrás das Barricadas” (2009), de Jacques Barcia, e A Lição de Anatomia do Temível Dr. Louison (2014), de Enéias Tavares.

Este romance a seis mãos apresenta um trio de investigadores em um Rio de Janeiro steampunk, de 1892, às voltas com casos de assassinato e desaparecimento. Representados na competente arte digital de Poliane Giceli (um nome deveras steampunk), estão: a patroa Maria Tereza, uma ex-menina de rua; o místico indígena e dandy cosmopolita Remy Rudá; e o engenheiro e inventor negro Firmino Boaventura. Ela foi desenvolvida por Nikelen Witter, e os rapazes por Enéias Tavares e A. Z. Cordenonsi, respectivamente. Cada capítulo acompanha um personagem. Juntos, eles representam não apenas o mito brasileiro das três raças, mas também o ideal da diversidade independente e orgulhosa. Olhar para o passado com uma perspectiva do presente é tática pós-modernista para a qual o steampunk se presta especialmente bem. A história começa com um assassinato misterioso envolvendo dardos envenenados disparados em um cômodo secreto, revelado acidentalmente na inauguração de uma estátua no Morro do Corcovado. Os três heróis passam a investigar o crime, cada um com os seus talentos, e o desaparecimento de mais pessoas na então capital federal do Brasil. As pistas levam a uma instalação fortificada nos arrabaldes da cidade, onde acontece o clímax do romance. No caminho, uma fieira de ideias intrigantes e bizarras: um demônio imemorial lovecraftiano, vilões insidiosos, próteses mecânicas, carros a vapor, bordéis requisitados, sessões mediúnicas, cultos secretos e missas negras, gorilas ciborgues e máquinas de guerra retrofuturistas. A interação entre os heróis poderia ser mais interessante, algumas sequências muito “econômicas” deveriam ter sido mais desenvolvidas. Faltou alguma preparação de texto. Além disso, a diagramação teria se beneficiado de uma mancha mais compacta. Nada disso invalida este que é claramente o primeiro romance de uma série que vale acompanhar.

Arte de capa de Nicolas Antoine Taunay.

Várias Histórias, de Machado de Assis. São Paulo: Editora Globo, Coleção Obras Completas de Machado de Assis, 1997 [1896], 182 páginas. Capa dura. Em relação à coletânea anterior de Machado, Histórias da Meia-Noite, esta, mas tardia em sua carreira, traz histórias mais curtas e muitas delas influenciada pela contística de Edgar Allan Poe (citado na nota introdutória). Há neste livro algumas histórias famosas, como “A Cartomante” (1884), que pode ser lido como conto fantástico (a cartomante sabia ou não que o herói seria vítima de vingança passional?), e que já foi adaptado para o cinema. “Entre Santos” é outra história que bordeja o fantástico, com um padre que, diz o narrador, sonha que ouve os santos conversando na igreja, sobre um fiel de quem o padre dificilmente saberia tanto. Outros famosos: “Uns Braços” (1885) e “A Causa Secreta” (1885), este último uma história macabra digna de Poe, e também um filme. “Viver!” tem um formato incomum, de diálogo (e praticamente sem sumário, o que a aproxima do drama) entre Prometeu e o Judeu Errante — um formato que Poe também utilizou em textos como “The Conversation of Eiros and Charmion” (1839) e “The Colloquy of Monos and Una” (1841). Eu já observei antes sobre o narrador onisciente de Machado, e na história “O Cônego ou Metafísica do Estilo”, esse narrador que conversa diretamente com o leitor acaba sendo abertamente metalinguístico, comentando a própria narrativa ou composição textual. Em outros momentos, o elemento metalinguístico é mais sutil. Em 1990, quando mostrei ao meu amigo Walter Paiva, de Sumaré-SP, as minhas ideias para um romance (Anjo de Dor) em que um jovem pinta uma garota que sai do quadro para estar com ele à sós, Walter reagiu dizendo: “Igual àquele conto de Machado de Assis.” Pois o conto se chama “Mariana” e está em Várias Histórias.

Ler estas duas coletâneas como um parêntese envolvendo A Alcova da Morte foi experiência interessante por ressaltar as diferenças de abordagem e ênfase literárias. Todos se passam no século 19 mas as histórias de Machado, mesmo aquelas que enveredam pelo extraordinário e o bizarro, atrelam-se ao cotidiano e focam-se no mundo interior dos personagens — terríveis faltas da literatura brasileira ao longo das décadas. Em contraste, o romance do trio riograndense tem movimento, aventura e confronto físico. Parece que a aventura como modo literário é a maior e mais ausente subversão literária possível, no quadro das letras brasileiras.

Eugenia: Esbozo novelesco de costumbres futuras, de Eduardo Urzaiz. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, 134 páginas. Introdução de Carlos Peniche Ponce. Livro de Bolso. Há alguns anos, incitado por M. Elizabeth Ginway, o pesquisador mexicano de ficção científica Miguel Ángel Fernández Delgado esteve em São Paulo para um dos Fantasticons, evento criado por Silvio Alexandre. Deu uma ótima palestra, traduzida por Martha Argel, na qual ficou clara a semelhança entre alguns pontos da FC mexicana e da FC brasileira. Mais tarde, trocamos. Entre eles, este Eugenia, de 1919, e que tem com os brasileiros o assunto eugenia, que apareceu aqui primeiro em 1922 e fez parte do nosso Ciclo de Panfletos Utópicos (1922-1929).

Eugenia: Esbozo novelesco de costumbres futuras, de Eduardo Urzaiz. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, 134 páginas. Introdução de Carlos Peniche Ponce. Livro de Bolso. Há alguns anos, incitado por M. Elizabeth Ginway, o pesquisador mexicano de ficção científica Miguel Ángel Fernández Delgado esteve em São Paulo para um dos Fantasticons, evento criado por Silvio Alexandre. Deu uma ótima palestra, traduzida por Martha Argel, na qual ficou clara a semelhança entre alguns pontos da FC mexicana e da FC brasileira. Mais tarde, trocamos. Entre eles, este Eugenia, de 1919, e que tem com os brasileiros o assunto eugenia, que apareceu aqui primeiro em 1922 e fez parte do nosso Ciclo de Panfletos Utópicos (1922-1929).

A novela do médico e acadêmico Urzais leva vantagem, por exemplo, sobre Sua Excia. a Presidente da República no Ano 2500 (1929), de Adalzira Bittencourt: é narrativa melhor desenvolvida e menos prescritiva. Seu futuro socialista está longe do século 20. Apresenta famílias compostas por afinidade, controle populacional, sexo livre, a mulher emancipada da maternidade para ocupar posições universitárias, artísticas e públicas, e o fumo corriqueiro da Cannabis indica. Faz crítica ao imperialismo e ao belicismo, prevendo novas guerras mundiais e uma estabilização posterior, via amadurecimento da civilização depois que a eugenia emerge durante o período de repopulação da humanidade. Um dos resultados mais estranhos — e mais originais a esta novela — do processo é o homem assumindo o papel de portador do embrião gerado na mulher, desenvolvendo o bebê no peritônio (gravidez abdominal, ideia que eu usei no meu conto “Pré-Natal”) até a hora da cesariana. Por que a mulher desenvolve repulsa pelo parto nunca é bem explicado, exceto talvez como interiorização radical de um discurso feminista de abandono dos papéis tradicionais, em busca de oportunidades fora da família. Ela se torna mais egoísta e mais livre para ocupar seu espaço na vida pública, enquanto o homem que engravida perde parte do seu suposto egoísmo natural.

Sendo um futuro eugenista, apresenta racismo científico e fala maldades dos africanos, que mandam uma delegação à Villautopia onde se dá a história, para descobrir como usar o método para aperfeiçoar a sua raça, já que falham em cativar gente de raças “mais desenvolvidas” disposta a se misturar com eles para “elevá-los”. Argh! A cena lembra aquela famosa em Admirável Mundo Novo (1938), de Aldous Huxley, em que o leitor acompanha um grupo de estudantes dentro da fábrica fordista de embriões. A intriga amorosa, pinçada do Romantismo, é o elemento que eleva a história acima do testemunho das ideias eugenistas e socialistas que transitavam no México (e no Brasil) do período entreguerras. Uma mulher madura ressente-se do seu jovem amante, um adônis perfeito que, ao ser convocado para o serviço como reprodutor, vai se distanciando dela. Os sentimentos parecem genuínos, mas quando ele se apaixona por uma jovem adolescente de corpo feminino perfeito, chamada sintomaticamente de “Eugenia”, a mensagem é clara: o sentimento trágico do amor não correspondido é o preço a pagar pela mulher que não contribui mais à reprodução, quando o homem segue os seus impulsos de aperfeiçoar a raça. Parece ser um primeiro exemplo de uma questão central das narrativas distópicas do século 20: qual é o lugar do amor romântico ou erótico, na sociedade arregimentada? (Igualmente presente em Adaptação do Funcionário Ruam.) Não sei dizer de onde vem essa ideia do sacrifício do amor romântico em favor de um cálculo frio com tal teor, mas ela está nos brasileiros Adalzira Bittencourt e em Berilo Neves, que escreveram no mesmo período e flertaram com ideias semelhantes. Quanto à eugenia, sinônimo da seleção artificial aplicada ao ser humano, cuidado aí — ela continua a circular, disfarçada de aperfeiçoamento humano via tecnologia médica ou cibernética, facultada não aos melhores exemplares biológicos, mas a quem possuiria visão e dinheiro (não nessa ordem).

Quadrinhos

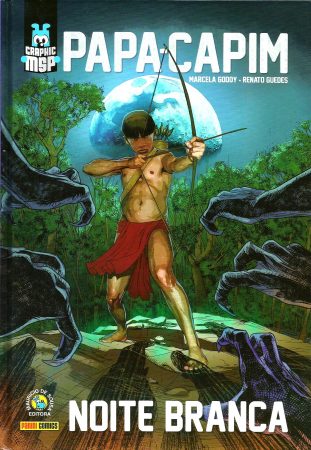

Arte de capa de Renato Guedes.

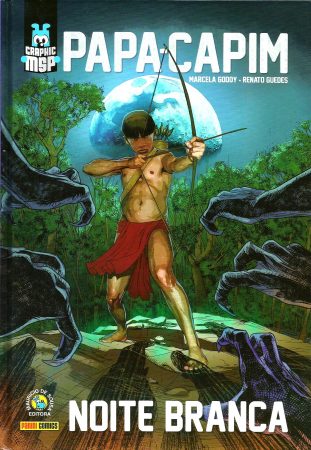

Papa-Capim: Noite Branca, de Marcela Godoy e Renato Guedes. São Paulo: Panini Comics, 2016, 82 páginas. Capa de Renato Guedes. Apresentação de Mauricio de Sousa. Capa dura. Marcela Godoy, autora do romance de horror Primeiro Relato da Queda de um Demônio, é uma colega escritora na Devir Brasil. Tem criado uma marca para si como roteirista de quadrinhos. Nessa área eu já tinha lido dela Fractal, mistura de horror e suspense de CSI, também pela Devir. Fico feliz que ela tenha entrado na série Graphic MSP, que deve ter muita visibilidade atualmente.

Em Papa-Capim, Marcela conta uma aventura ambientada na aldeia do personagem, atacada por uma força mágica do mal. Ela não foge de reconhecer a tradição indianista do Romantismo brasileiro, citando trechos do poema “I-Juca Pirama” (1851), de Gonçalves Dias. Mas sua história não deixa de ser subversiva ao citar também trechos de um depoimento do nativo-brasileiro Davi Kopenawa Yanomami. Mas, principalmente, por associar a chegada do europeu à malignidade vampírica que ameaça o povo de Papa-Capim. O jovem a enfrenta, com a ajuda do deus Honorato e da Cobra Grande, com uma passagem utra-rápida da condição de garoto para a de guerreiro e de herói. A transformação é convincente porque Marcela deu atenção às situações do menino antes de virar herói, seus relacionamentos e suas tentativas de alertar os mais velhos. As peripécias também são bem imaginadas. O desenho de Renato Guedes é brilhante, com nada de genérico na figura humana. Cada personagem tem sua própria fisionomia e tipo físico — de acordo com a idade, inclusive —, e ele lida muito bem com a nudez do indígena. Tudo isso cria um ar fascinante para a HQ, e nos aproxima das suas situações. Também artista plástico, Guedes é um dos desenhistas brasileiros da atualidade com grande experiência trabalhando para Marvel e DC. Eu só achei que a cor digital, com um efeito de brilho vaporoso, mina um pouco a força do desenho. Uma ótima história de horror e fantasia folclórica, que eu recomendo. Gostaria, inclusive, de ver mais histórias com o personagem, pela mesma dupla de escritora e artista.

Arte de capa de Mukesh Singh & Suresh Seetharaman.

Shekhar Kapur’s Snake Woman: A Snake in the Grass, de Zeb Wells e Michael Gaydos. Nova York: Virgin Comics, Director’s Cut, 2007, 148 páginas. Capa de Mukesh Singh & Suresh Seetharaman. Trade paperback. O projeto da Virgin Comics, aparentemente efêmero, de concentrar artistas indianos ou oriundi, e dar maior visibilidade à sua cultura no mundo dos quadrinhos, é dos mais interessantes que encontrei no resgate do meu interesse pelas HQs. Eu antes tinha lido Devi: Namaha (2007), encontrado, assim como este Snake Woman, nas prateleiras da Loja Terramédia, no Cambuci. O selo Director’s Cut inclui projetos criados por John Woo, Guy Ritchie, Edward Burns, Jonathan Mostow e este Shekhar Kapur — um dos fundadores da Virgin Comics e diretor do finalista do Oscar, Elizabeth (2007).

Este livro contém os 5 primeiros episódios de uma série de drama reencarnacionista. Começa seguindo uma garota anglo chamada Jessica, bartender em Los Angeles, onde divide apartamento com a coreana Jin, que namora um rapaz indiano. Aos poucos fica claro que há uma sociedade secreta de homens asquerosos atrás dela, mas um indiano meio mosca de bar chega primeiro e explica a ela o que está acontecendo. No século 18, uma expedição militar britânica no subcontinente indiano se depara com um templo repleto de riquezas. Eles matam os moradores de uma vila no entorno, exceto por uma menina recém-nascida, salva pelo cirurgião militar do grupamento. Mais tarde, a menina, vivendo com o médico na Inglaterra, incorpora o deus cobra do templo, num ataque de vingança. Desde então, formou-se uma sociedade secreta, “Os 68”, em que os membros daquele grupamento reencarnam ao mesmo tempo, encontram-se, e buscam deter a Mulher Cobra que também reencarna para destruí-los. A maldição só vai se dissipar quando ela conseguir matar a todos numa mesma vida. O roteirista Zeb Wells é brilhante na exposição desse evento passado, em cenas de flashback com um estilo diferente, muito bem executado pelo artista Michael Gaydos. O assunto é fascinante. A essa altura já sabemos que Jessica é a encarnação da Mulher Cobra, e que o primeiro membro dos 68 que a aborda no bar deseja que ela controle os arroubos do deus cobra, e conserve a sua humanidade. Mas o malévolo líder dos 68, Harker, tem outros planos para ela. A arte de Gaydos é ao mesmo tempo estilizada e realista. Eu lamentei apenas que roteiro e arte tenham abandonado a moldura do cenário urbano contemporâneo de L.A., quando enveredaram pelos caminhos da sociedade secreta. Ao mesmo tempo, Jessica como personagem é uma jovem meio aturdida, sem muita volição (bem comum hoje em dia), e seu relacionamento com os amigos do seu prédio também fica meio perdido no roteiro. Mas o livro reuniu apenas os primeiros episódios da série, e imagino que houve espaço para o seu crescimento como personagem.

Não sei dizer o que houve com este selo. Certamente, faz sentido na “cultura de convergência” que quadrinhos + filmes + séries de TV já nasçam como properties consolidadas, mas a vida nem sempre é como o magnata das comunicações quer. Se essas HQs chamaram a atenção para alguns cineastas indianos e para a sua cultura, já valeu.

Outras Leituras

Arte de capa de Christoph Niemann.

The New Yorker 5 & 12 de junho, 2017 (Especial de Ficção). Já li muita, e ainda leio literatura americana mainstream, mas não tenho tempo nem recursos para acompanhar extensivamente esta ficção que gera tendências por aqui. As edições especiais de ficção da importante revista The New Yorker são sempre um modo de sentir o que anda acontecendo por lá. Esta traz três contos e cinco crônicas, além de um interessante artigo de Philip Roth sobre suas influências literárias nos seus anos de formação. Ele, que é judeu-americano da classe trabalhadora de Newark, Nova Jersey, encontrou inspiração para seu fascínio pela vida americana nos trabalhos da ficção mais rural de Theodor Dreiser, Sherwood Anderson, Sinclair Lewis, Thomas Wolfe e Erskine Caldwell. Daí o empenho em fazer a crônica da mudança social nos Estados Unidos, que se vê em Pastoral Americana (1997), por exemplo.

O tema dessa edição é “trabalhos americanos”. “Clean, Cleaner, Cleanest”, de Sherman Alexie, acompanha uma mulher branca, arrumadeira em um motel em que desfilam situações sexuais e escatológicas, amizades e pecados — uma vida. Alexie mantém um tom próximo mas suave, e a ternura é o principal efeito. Ele é um autor nativo-americano muito ativo, que já apareceu várias vezes na revista, teve livro que virou filme com o ator Adam Beach, e foi visto no Brasil com o romance Matador Índio (1996). Mais sofisticado, “Crossing the River No Name”, de Will Mackin é ficção militar, muito literária, sobre uma operação dos SEALs no Afeganistão em que o narrador testemunha a morte de um colega ao atravessar um rio. Sem dúvida, ser soldado é um trabalho americano, mas o conto se move em flashbacks que revelam momentos da vida do protagonista-narrador. Amarra tudo a sugestão de uma contraparte no talebã que seus colegas escolhem poupar:

“Esse seria o homem que nós pouparíamos. Esse seria o homem que cairia de joelhos na lama e, na nuvem de fumaça dos tiros, levantaria as mãos rendendo-se. Esse seria o homem que nos contaria quem ele era, de onde viera, e por quê.” —Will Mackin, “Crossing the River No Name”.

Uma das coisas que essas revistas fazem é chamar a atenção para autores que a gente não conhece. O estilo cintilante de Mackin e a sutileza da construção do conto me atraíram. Vou até procurar o livro de contos no prelo, de onde essa história dele foi pinçada. Já “Show Don’t Tell”, de Curtis Sittenfeld, segue a tendência da ficção pós-modernista americana de discutir a vida de escritores. Tendência muito atacada por seus colegas da ficção de gênero desde a década de 1980… Acompanha pós-graduandos de um curso de escrita criativa, pelo ponto de vista de uma garota que faz parte dele, enquanto aguardam, de modo competitivo e invejoso, para saber quem vai receber um número de bolsas disponíveis. A visão da história é cínica, a prosa não tem nada de mais, e o toque final sobre o escritor sendo alguém com uma postura observadora essencial não se firma muito bem, na minha opinião.

A revista também apresenta ensaios e artigos bem informados e refletidos. “The Other Side of Silence”, de James Wood, analisa vida e obra do escritor alemão W. G. Sebald. Eu já tinha lido e apreciado um livro de não ficção de Sebald, Guerra Aérea e Literatura, e gostei de saber mais sobre o autor. “Civil Wars”, artigo de Joan Acocella, trata do novo romance da premiada escritora indiana Arundhati Roy, O Ministério da Felicidade Absoluta (já disponível no Brasil). Especialmente, trata do que ela fez nos vinte anos que separam este do seu supersucesso O Deus das Pequenas Coisas. (O que Roy fez foi cuidar da realidade da Índia, em artigos e livros de não ficção sobre os muitos desmandos políticos, ofensas ambientais e opressões sociais do país.) Mais próximo do interesse do leitor de ficção científica e fantasia, a revista traz comentário embasado e inteligente da terceira e última temporada da série The Leftovers. Mas, principalmente, uma discussão de Jill Lepore, da ficção distópica atual no apanhado meio desconjuntado “No, We Can’t”. Delineia a evolução desse subgênero da FC ao longo do tempo, traçando paralelos com a política mundial e americana. O próprio título é o reverso do slogan da campanha de Barack Obama, e sugere que a distopia tornou-se uma literatura de impotência política.

“A distopia acabou tendo uma afinidade natural com a adolescência americana. E nisso, eu penso, é que a vida do [sub]gênero acabou sendo esmagada … A distopia costumava ser uma ficção de resistência; tornou-se uma ficção de submissão, a ficção de um século 21 da solidão, desconfiança e escuridão, a ficção das notícias falsas e guerras de informação, a ficção da impotência e da desesperança. Ela não consegue imaginar um futuro melhor, e não pede que alguém se dê ao trabalho de criar um. Nutre rancores e ressentimentos; não demanda coragem; entende que a covardia já basta. Sua única admoestação é: fique ainda mais desesperado. Tem apelo tanto à esquerda quanto à direita, porque, no final, exige tão pouco em termos de imaginação literária, política e moral, pedindo apenas que você aprecie a companhia de pessoas cujo medo do futuro se alinha confortavelmente com o seu próprio. Direita ou esquerda, o pessimismo radical de um distopismo implacável tem contribuído ele mesmo para o desmanche do estado liberal e para o enfraquecimento de um compromisso com o pluralismo político.” —Jill Lepore, “No, We Can’t”

Ruthless Culture, um blog de Jonathan McCalmont. Navegando pelas quebradas da Internet em julho, em busca de um polêmico ensaio crítico de Paul Kincaid (agora não mais disponível no site do Los Angeles Times onde foi publicado), me deparei com um longo post de McCalmont que comenta e expande as observações de Kincaid. O texto de Kincaid fazia, em 2012, a crítica de várias antologias das melhores histórias do ano anterior. O crítico inglês encontrou nelas sinais de um esgotamento da ficção científica e do abandono da proposta do gênero de se engajar na imaginação do futuro.

Provavelmente mais à esquerda, McCalmont é certamente mais polêmico e agressivo — a começar pelo título do seu ensaio, “Cowardice, Laziness and Irony: How Science Fiction Lost the Future” —, ao lamentar uma postura de falta de combatividade e de olhar crítico sobre as muitas formas de opressão e violência social do presente. Para ele, a mistura de gêneros (em especial FC e fantasia) do New Weird e outras tendências é um dos pontos que enfraqueceriam o compromisso de se imaginar o futuro. Defende uma postura “multicultura” para FC e fantasia, em que os dois gêneros partilhariam um mesmo espaço mas mantendo suas características formais e históricas. Fundir FC e fantasia enfatiza uma postura pós-modernista — que resulta em maior aceitação pelo establishment literário, mas também em descaracterização e perda de algumas das funções mais centrais para a FC. Há décadas, Orson Scott Card (autor que McCalmont provavelmente não cogitaria em citar) já vinha alertando para o azar que seria a aproximação da FC e do pós-modernismo.

McCalmont também aponta o dedo acusador a elementos pós-cyberpunk que se tornaram dominantes, especialmente o conceito da singularidade tecnológica, e a citação constante de conceitos científicos e tecnológicos, sem que sejam explorados ou justificados em termos extrapolativos. McCalmont dirige seu olhar à tendência abraçada pelos guerreiros da justiça social, o que mostra uma independência do seu pensamento crítico, de saudar a expressão de minorias e de nacionalidades não anglo-americanas. Lamenta a falta de especificidade desses autores. Haveria aí (um brasileiro da minha geração diria) a pasteurização de um conteúdo cultural diverso.

“Grupos tradicionalmente marginalizados são forçados a impor um equilíbrio entre autenticidade e acessibilidade ocidental: apoie-se demais nos seus próprios temas nativos e os ocidentais vão ignorá-lo, mas abrace demais o vocabulário cultural do Ocidente e você terminará não apenas perdendo a sua própria voz, mas acabará tendo que competir com criadores ocidentais em termos desfavoráveis. É nisso que encontramos a tensão entre a afetação irônica pós-modernista da cena [da ficção científica] e o seu desejo de se tornar mais inclusiva e mais respeitosa das culturas de outros povos. A ideia de que povos não ocidentais possam ter acesso privilegiado às crenças e culturas não ocidentais não assenta bem com uma cultura literária que luta para reconhecer o fato de que todos os artefatos culturais nascem de um mundo material no qual as pessoas lutam, sofrem e morrem. … Num esforço para resolver essa tensão, o campo começou a celebrar obras desses autores de grupos tradicionalmente excIuídos, dentro da compreensão de que, embora esses escritores tenham perspectivas únicas a que todos nós deveríamos atentar, suas histórias nunca deveriam lidar, na verdade, com a realidade do que é ser excluído ou oprimido.” —Jonathan McCalmont, “Cowardice, Laziness and Irony: How Science Fiction Lost the Future”.

Para o leitor e escritor brasileiro de FC, a questão talvez seja mais candente nesse último aspecto. Embora o questionamento do lugar das nossas especificidades culturais, e quais especificidades, sempre tenha sido minoritário. A primeira vez que esse assunto foi levantado, foi na década de 1960, quando o escritor Walter Martins perguntou que tipo de ficção científica um país de Terceiro Mundo como o Brasil poderia produzir. Mais tarde, o Movimento Supernova ou Movimento Antropofágico da Ficção Científica Brasileira, lançado em 1988 por Ivan Carlos Regina, levantou questões semelhantes. Esse questionamento é quase inexistente no âmbito da Terceira Onda, que busca justamente absorver as últimas tendências pós-modernistas na FC anglo-americana.

O blog de Jonathan McCalmont também resenha livros e acompanha, com a mesma postura crítica, os indicados e resultados do prêmio britânico Arthur C. Clarke Award. Ainda sobre a postagem discutida aqui, vale ler os comentários e as respostas de McCalmont. Vale notar ainda que seu apelo por uma literatura de ficção científica que olhe mais para o mundo e menos para os seus procedimentos e tendências, ecoa o clamor de gente como Tzvetan Todorov, Antoine Compagnon e Cristóvão Tezza, de ficção mainstream que faça o mesmo.

—Roberto Causo

Temos 8 comentários, veja e comente aqui

Em Síndrome da China, uma dupla de jornalistas (Jane Fonda e Michael Douglas) investiga um incidente ocorrido na usina nuclear que eles visitavam, e com a ajuda de um funcionário da empresa que administrava a usina (Jack Lemmon), escancara o acobertamento do incidente. Em parte, portanto, a corrupção é o tema do filme.

Em Síndrome da China, uma dupla de jornalistas (Jane Fonda e Michael Douglas) investiga um incidente ocorrido na usina nuclear que eles visitavam, e com a ajuda de um funcionário da empresa que administrava a usina (Jack Lemmon), escancara o acobertamento do incidente. Em parte, portanto, a corrupção é o tema do filme.

A minissérie Chernobyl, criada por Craig Mazin e exibida pela HBO foi um gol de placa. Trouxe a polêmica de volta em uma produção com elementos estéticos de documentário e filme independente, com uma sólida atmosfera de horror que também parece crua e naturalista. A produção foi elogiada pela crítica e há pouco, conquistou 10 Prêmios Emmy, inclusive o de Melhor Minissérie.

A minissérie Chernobyl, criada por Craig Mazin e exibida pela HBO foi um gol de placa. Trouxe a polêmica de volta em uma produção com elementos estéticos de documentário e filme independente, com uma sólida atmosfera de horror que também parece crua e naturalista. A produção foi elogiada pela crítica e há pouco, conquistou 10 Prêmios Emmy, inclusive o de Melhor Minissérie.

Histórias para Lembrar Dormindo, de Braulio Tavares. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 1.ª edição, 2013, 176 páginas. Ilustrações internas de Christiano Menezes. Brochura.

Histórias para Lembrar Dormindo, de Braulio Tavares. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 1.ª edição, 2013, 176 páginas. Ilustrações internas de Christiano Menezes. Brochura.

Raymond Chandler: Uma Vida (A Mysterious Something in the Light: The Life of Raymond Chandler), de Tom Williams. São Paulo: Editora Benvirá, 2014 (2012), 456 páginas. Tradução de Fabio Storino. Brochura.

Raymond Chandler: Uma Vida (A Mysterious Something in the Light: The Life of Raymond Chandler), de Tom Williams. São Paulo: Editora Benvirá, 2014 (2012), 456 páginas. Tradução de Fabio Storino. Brochura. Conjurações & Terra Seca, de Paola Siviero. São Paulo: Edição de autor, 1.ª edição, 2015, 20 páginas. Folheto.

Conjurações & Terra Seca, de Paola Siviero. São Paulo: Edição de autor, 1.ª edição, 2015, 20 páginas. Folheto.  Sabixões & Sabixinhos: Philosophus Brasilis, de Sofia Soft & Teo Adorno. São Paulo: Alink Editora, outono de 2018, 104 páginas. Livro de bolso.

Sabixões & Sabixinhos: Philosophus Brasilis, de Sofia Soft & Teo Adorno. São Paulo: Alink Editora, outono de 2018, 104 páginas. Livro de bolso. Às Moscas, Armas! de Nelson de Oliveira.

Às Moscas, Armas! de Nelson de Oliveira.

O evento aconteceu na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, de 30 de outubro a 1.º de novembro de 2017.

O evento aconteceu na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, de 30 de outubro a 1.º de novembro de 2017.

Doomsday Book, de Connie Willis. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, 2001 [1992], 446 páginas. Ilustração de frontispício de Jerry Vanderstelt. Introdução de Pamela Sargent. Hardcover.

Doomsday Book, de Connie Willis. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, 2001 [1992], 446 páginas. Ilustração de frontispício de Jerry Vanderstelt. Introdução de Pamela Sargent. Hardcover.  Adaptação do Funcionário Ruam, de Mauro Chaves. São Paulo: Editora Perspectiva, Coleção Paralelos, 1975, 118 páginas.

Adaptação do Funcionário Ruam, de Mauro Chaves. São Paulo: Editora Perspectiva, Coleção Paralelos, 1975, 118 páginas.

Eugenia: Esbozo novelesco de costumbres futuras, de Eduardo Urzaiz. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, 134 páginas. Introdução de Carlos Peniche Ponce. Livro de Bolso.

Eugenia: Esbozo novelesco de costumbres futuras, de Eduardo Urzaiz. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, 134 páginas. Introdução de Carlos Peniche Ponce. Livro de Bolso.

Throne of the Crescent Moon

Throne of the Crescent Moon

Dante, anônimo, ed. São Paulo: Colégio Dante Alighieri, 2008 [1965], 100 páginas. Ilustrações. Brochura.

Dante, anônimo, ed. São Paulo: Colégio Dante Alighieri, 2008 [1965], 100 páginas. Ilustrações. Brochura.