O ano começou com uma boa dose de ficção científica… e outra de Harlan Ellison. Foi um mês de dobradinhas com Ellison e Charles Sheffield.

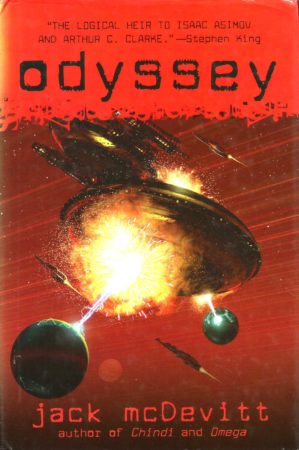

Arte de capa de Larry Price.

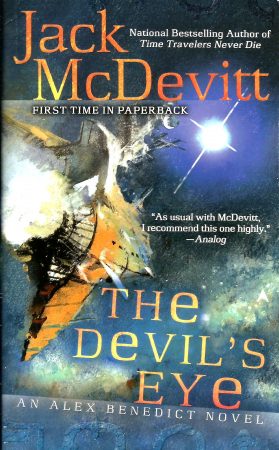

Odyssey, de Jack McDevitt. Nova York: Ace Books, 2006, 410 páginas. Arte de capa de Larry Price. Hardcover. Ano passado eu li Omega (2003), de McDevitt. Este Odyssey é a sequência na série The Academy — ou Romances de Priscilla Hutchins. Aqui, o experiente autor americano parte de uma premissa rara e instigante: avistamentos de OVNIs no espaço. Quem mais pensou nisso? No seu livro In Search of Wonder Essays on Modern Science Fiction (1956), Damon Knight menciona um romance com essa premissa. Em Odyssey, os OVNIs são chamados de moonriders e são vistos ao longo de uma rota turística que cobre vários sistemas solares.

Nesse momento, a Academia está sob ataque de políticos atrás do seu orçamento. O esforço de colonização de outros mundos não trouxe os resultados esperados, e a humanidade não fez contato com nenhuma civilização alienígena com presença espacial. Além disso, o aquecimento global tornou-se uma questão urgente, e muitos defendem o uso de recursos no combate às suas consequências, e não na viagem interestelar. Isso acontece lá por 2230, com aquilo que se projeta acontecer, em termos de mudança climática catastrófica, por volta de 2050. A perspectiva derrotista começa a mudar com o acúmulo de avistamentos e com a revelação de que tais objetos não-identificados conseguiriam mover asteroides — primeiro contra um dos poucos planetas com vida animal complexa, conhecido da humanidade, e depois contra um hotel espacial. Uma nave fora enviada para investigar os avistamentos. Na tripulação, um jornalista cético e contrário aos gastos com as viagens interestelares, uma competente pilota grega, um executivo de RP que resolve se meter na ação, e a filha adolescente de um senador americano. MacAllister, o jornalista, teve sua vida salva por Priscilla “Hutch” Hutchins no romance Deepsix (2001), que eu não li. Amy, a adolescente, quer ser piloto e tem um contato imediato de “quarto grau”, em que um alienígena personificando Hutch manda um recado à humanidade por meio dela. Na Terra, MacAllister e Hutch independentemente descobrem que a maior parte dos avistamentos são farsas organizadas por grupos de interesse, para marcar a importância do voo interestelar e da militarização da viagem espacial. Mas de tudo, o contato imediato de Amy permanece sem explicação. Por isso Hutch reage a ele enviando naves de resgate à uma gigantesca estação espacial europeia construída como um acelerador de partículas. Esse acelerador busca sondar os mistérios mais profundos do universo, criando microburacos negros. Existe a perspectiva de uma ruptura no tecido do espaço-tempo que levaria ao fim do universo — premissa semelhante à de Forever Peace (1997), premiado romance de Joe Haldeman. Todos os cientistas com que os Hutch e MacAllister falam se apressam em afirmar que a possibilidade disso acontecer é muito pequena. Mas obviamente os alienígenas, que surgem de fato nos momentos finais do romance, discordam. A arte digital de Larry Price na capa captura com dinamismo a forma esférica com que suas naves são descritas, e deu um jeito de colocar uma nave em forma de disco na arte. No texto, a ironia em torno dos OVNIs é divertida e bem realizada, ainda que com discrição. A crítica à política, à burocracia e às obsessões da ciência é bem estabelecida e de ironia mais marcada, já que mesmo diante da morte e da destruição, as pessoas se agarram às suas perspectivas limitadas e mesquinhas. McDevitt tem em Odyssey mais um exemplo da sua capacidade de criar um suspense natural a partir de reflexões sobre as faltas da sociedade e de sua fé nas qualidades individuais humanas como a coragem e o auto-sacrifício.

“Certos tipos de decisão pode ser ignorado com segurança. Algumas questões irão embora com a passagem do tempo, outras vão se desenvolver tão lentamente, que os tomadores de decisão terão partido antes que os resultados da sua negligência se tornem manifestos. O que nos traz ao meio ambiente.” —Jack McDevitt, Odyssey.

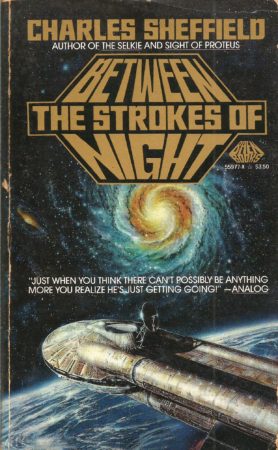

Arte de capa de Bob Eggleton.

Between the Strokes of Night, de Charles Sheffield. Nova York: Baen Books, 1985, 346 páginas. Arte de capa de Bob Eggleton. Paperback. Este romance de Charles Sheffield também menciona as consequências catastróficas do aquecimento global, e em 1985! Mas enquanto McDevitt parece ter errado para mais quanto a incidência dessas consequências, Sheffield, projetando-as para 2010, errou para menos. Em cima das tensões causadas pela mudança climática e superpopulação, Sheffield colocou uma guerra termonuclear total e um inverno nuclear. Por sorte da espécie humana, um trilionário investiu sua fortuna (outra antecipação brilhante de Sheffield: o cara fez sua fortuna em ações de empresas de computação) em habitats espaciais. A primeira parte do livro, de fato, é dedicada a descrever como esse visionário recrutou um instituto de pesquisas sobre o sono, vinculado a ONU, para se instalar em seu principal habitat.

O romance dá um salto de dezenas de milhares de anos, para um contexto de muitas colônias humanas em outros planetas. Um grupo de jovens é selecionado, a partir de uma grande competição, para visitar um outro mundo. De um modo bem próprio da FC hard americana, um deles sofre um acidente potencialmente fatal. O único modo de salvá-lo é um de seus colegas colocá-lo em uma espécie de hibernação química. Quando desperta, ele e seus amigos estão em uma nave espacial desconhecida. Aos poucos é revelado a eles que parte da civilização humana na galáxia é composta de pessoas que vivem no “espaço-S” — uma percepção do passar do tempo milhares de vezes mais lenta do que a do espaço normal. Isso é fruto dos experimentos do instituto apresentado na primeira parte, e o recurso funciona como um modo de driblar a velocidade da luz como lei universal, sem rompê-la. Em alguns momentos, ele também lembra a história de H. G. Wells, “The New Accelerator” (1901), e o episódio da invasão dos Druufs, na série alemã Perry Rhodan. A outra coisa que o espaço-S faz é permitir o contato com estranhas criaturas que vivem flutuando no espaço, sendo que algumas podem ser inteligentes.

O pessoal do instituto e dos primeiros habitats ainda está vivo e atuando como dirigentes invisíveis da humanidade. A competição planetária que selecionou o grupo de protagonistas da segunda parte do romance é um modo desses dirigentes renovarem os seus quadros com pessoas competitivas e intelectualmente aptas. Mesmo porque um efeito colateral do espaço-S é a impossibilidade da reprodução humana. O grupo visita a Terra do pós-apocalipse, ainda não recuperada de uma era glacial, e então descobre onde fica realmente o centro das decisões. Ao chegarem, descobrem que são esperados. O grande segredo é contado a eles: experimentos para uma ampliação ainda maior da percepção são realizados, para que o voluntário possa observar eventos de milhões e bilhões de anos. A necessidade dessa perspectiva vem do fato de que um daqueles seres espaciais ter comunicado a visão de um futuro em que alguma força desconhecida iria converter todos os sóis do nosso braço da Via Láctea em anãs-vermelhas, tornando impossível a vida humana. Uma parte do grupo de aventureiros decide abrir mão desse novo “espaço” — e do espaço-S — ao se mudarem para um segundo centro de pesquisa. É como a Segunda Fundação, de Isaac Asimov, e lá, gerações dos seus descendentes, vivendo um tempo de vida normal, poderão se dedicar à solução dessa ameaça com maiores chances de sucesso. Como acontece com muita FC hard, o romance não oferece protagonistas simpáticos, interessantes ou mesmo bem realizados. Sheffield também tem a tendência de expor o assunto mais por meio de monólogos do que diálogos. Por conta disso tudo e das especulações que ele apresenta, há uma face muito estéril para esse estranho futuro. Um toque interessante e que mostra a sua autoconsciência como autor, está no fato de seus protagonistas terem escolhido a opção mais humana para enfrentarem o problema que enfrentam. É uma luz particularmente brilhante, nesse romance estranho. Mas o maior fator mesmo é o senso do maravilhoso que ele comunica e a dimensão “stapledoniana”, como dizem os anglo-americanos, das suas especulações.

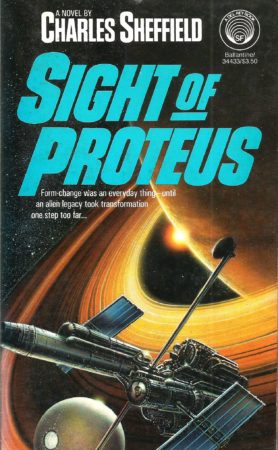

Sight of Proteus, de Charles Sheffield. Nova York: Del Rey, 1988 [1977; 1978], 248 páginas. Paperback. Neste romance de Sheffield, o mundo está novamente na beira do precipício, por causa da superpopulação. Inclusive, Sight of Proteus faz par com a sequência Proteus Unbound (1989) mas menciona situações e tecnologias vistas na série Crônicas de Arthur Morton McAndrew. A impressão geral é bem diferente daquela do livro One Man’s Universe, porém. Isso porque a principal novidade tecnológica presente em Sight of Proteus é a modificação da morfologia humana, permitindo a customização do corpo e até que ele adquira a aparência de animais. Uma dupla de investigadores está na cola de um supergênio da área, que teria usado cobaias humanas, crianças, em seus experimentos. Capman, esse cientista, some do mapa mas deixa pistas que levam os investigadores a uma jornada que os leva à galeria do grotesco que é o Palácio dos Prazeres; ao acesso à genética de alienígenas que viveram milhões de anos atrás no planeta Loge, um gigante gasosos que, ao ser destruído, gerou no cinturão de asteroides do Sistema Solar; a uma equação para o equilíbrio econômico-populacional da humanidade; e a um asteroide em forma de bola de gude oca, transformado em nave espacial interestelar. No fim das contas, Capman é encontrado mas a questão em torno dele já havia se dissipado há algum tempo. Inclusive, o experimento com crianças era na verdade uma tentativa de rejuvenescimento. A imagem final é menos positiva do que assustadora, pelo número de pessoas que, sorridentes, abandonam uma humanidade conhecida em favor de uma visão alternativa, ainda desconhecida, de humanidade. O leve tom farsesco, presente inclusive na quantidade de ideias de FC empilhadas e pouco problematizadas, reforça os percalços de uma leitura que não conduz o leitor a um futuro que parece coerente e interessante de se conhecer. Não obstante, vale refletir sobre a hipótese de Sheffield ter refletido ou expressado ainda na década de 1970 (uma versão do romance apareceu primeiro na revista Galaxy em 1977) ansiedades sobre o controle e a radicalização do corpo — que na década seguinte estariam no cyberpunk, e que hoje estão na política de identidade.

Sight of Proteus, de Charles Sheffield. Nova York: Del Rey, 1988 [1977; 1978], 248 páginas. Paperback. Neste romance de Sheffield, o mundo está novamente na beira do precipício, por causa da superpopulação. Inclusive, Sight of Proteus faz par com a sequência Proteus Unbound (1989) mas menciona situações e tecnologias vistas na série Crônicas de Arthur Morton McAndrew. A impressão geral é bem diferente daquela do livro One Man’s Universe, porém. Isso porque a principal novidade tecnológica presente em Sight of Proteus é a modificação da morfologia humana, permitindo a customização do corpo e até que ele adquira a aparência de animais. Uma dupla de investigadores está na cola de um supergênio da área, que teria usado cobaias humanas, crianças, em seus experimentos. Capman, esse cientista, some do mapa mas deixa pistas que levam os investigadores a uma jornada que os leva à galeria do grotesco que é o Palácio dos Prazeres; ao acesso à genética de alienígenas que viveram milhões de anos atrás no planeta Loge, um gigante gasosos que, ao ser destruído, gerou no cinturão de asteroides do Sistema Solar; a uma equação para o equilíbrio econômico-populacional da humanidade; e a um asteroide em forma de bola de gude oca, transformado em nave espacial interestelar. No fim das contas, Capman é encontrado mas a questão em torno dele já havia se dissipado há algum tempo. Inclusive, o experimento com crianças era na verdade uma tentativa de rejuvenescimento. A imagem final é menos positiva do que assustadora, pelo número de pessoas que, sorridentes, abandonam uma humanidade conhecida em favor de uma visão alternativa, ainda desconhecida, de humanidade. O leve tom farsesco, presente inclusive na quantidade de ideias de FC empilhadas e pouco problematizadas, reforça os percalços de uma leitura que não conduz o leitor a um futuro que parece coerente e interessante de se conhecer. Não obstante, vale refletir sobre a hipótese de Sheffield ter refletido ou expressado ainda na década de 1970 (uma versão do romance apareceu primeiro na revista Galaxy em 1977) ansiedades sobre o controle e a radicalização do corpo — que na década seguinte estariam no cyberpunk, e que hoje estão na política de identidade.

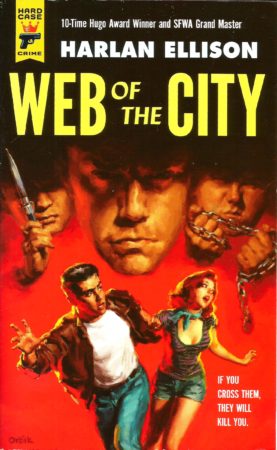

Arte de capa de Glen Orbik.

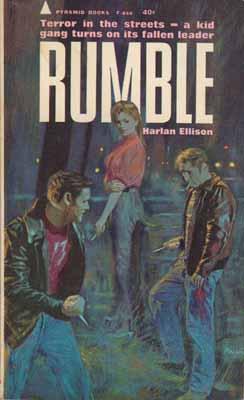

Web of the City, de Harlan Ellison. Londres: Titan Books/Hard Case Crime, 2013 [1958; 1957; 1959; 1956], 284 páginas. Arte de capa de Glen Orbik. Trade paperback. Desencarnado no ano passado, Harlan Ellison foi um dos escritores mais inquietantes da FC e do horror americanos, e uma das suas figuras mais polêmicas. Quando estive no Festival Utopiales em Nantes, em 2002, flagrei Brian W. Aldiss perguntando a Norman Spinrad se o “little guy” (o baixinho Ellison) ainda seguia sem ter escrito nenhum romance. De FC, bem entendido, pois Ellison no começo de sua carreira ele publicou este romance de ficção de crime, escrito enquanto ele fazia o treinamento básico no Fort Benning. Mais tarde, quando ele escrevia uma coluna de resenhas de paperbacks para o jornal do Fort Knox, onde servia, encontrou, em uma caixa de livrinhos enviados pela Pyramid Books pra serem resenhados, o seu romance — que ele havia submetido à Lion Books como Web of the City (a teia da cidade). A Lion fechou e o seu inventário foi comprado pela Pyramids, que lançou o livro como Rumble.

Web of the City é centrado no delinquente juvenil Rusty Santoro, e contam as lendas que como pesquisa para o livro Ellison teria se enfiado em uma gangue de verdade. Rusty é o líder da sua gangue, mas alguma coisa das admoestações do professor Carl Pancost cala nele. Ao tentar se afastar da violência, ele passa a ser acossado pelos seus ex-amigos. Poupa o seu

A edição original do romance de estreia de Harlan Ellison, pela Pyramid Books.

adversário em uma briga ritual de canivete, pela liderança do bando. Quando as coisas parecem estar se assentando para ele, sua irmã, que entrou na gangue influenciada por ele, é assassinada brutalmente, e a mãe o responsabiliza. Atormentado, Rusty se lança em uma fiada de atos de violência no território de gangues rivais, enquanto caça o assassino. Na introdução, Ellison reconhece que o livro tem os seus problemas. Mas a leitura revela o pendor precoce do autor pelo over the top e pela linguagem vigorosa, expressiva, e o seu interesse pelos tipos estranhos que se encontra nas ruas. O clima é forte e as situações são tensas, a textura dos bairros pobres e dos seus espaços violentos é muito presente. O romance alcança um senso trágico genuíno.

Ao pessoal que descuidadamente define “ficção de gênero” como sendo apenas ficção científica, fantasia e horror, é bom lembrar que ficção de crime também é gênero literário, e a ficção sobre delinquência juvenil foi um subgênero popular na década de 1950, nos Estados Unidos. A informação está na mui útil Encyclopedia of Pulp Fiction Writers (2002), de Lee Server. O mesmo livro menciona Wenzell Brown como um dos “três mais” do subgênero, e pode ser que o romance de Ellison tenha sido rebatizado como Rumble para entrar no rastro de um livro de Brown, The Big Rumble (1955). Eu vi muitos filmes na madrugada, pertencentes ao subgênero — e que não eram Amor Sublime Amor. Três histórias curtas de Ellison, “No Game for Children” (1959), “Stand Still and Die!” (1956), e “No Way Out” (1957), noveleta que fornece o primeiro material empregado em The Web of the City. “No Game for Children” combina a violência juvenil com a cultura dos hot rods (carros envenenados), em uma história em que um acadêmico sossegadão se mostra mais implacável do que os bandidinhos das ruas, quando provocado por um deles. O selo Hard Case Crime tem feito um trabalho maravilhoso com a ficção de crime hard-boiled, resgatando obras antigas e publicando material novo, mantendo um amor saudosista pelo formato do paperback e pela arte pulp que invariavelmente colore as suas capas. Esse material pulp e o projeto gráfico já rendeu até matéria e capa da revista de arte alternativa Juxtapoz. Algumas edições especiais aparecem em trade paperback, de dimensões semelhantes àquelas dos livros em brochura que temos aqui no Brasil. Confesso que se tivesse grana, enchia uma estante com todos os livrinhos da Hard Case Crime (já tenho uns oito). Glen Orbik, que assina esta capa e várias outras do selo, é um mestre da arte pulp oriundo dos quadrinhos.

Angry Candy, de Harlan Ellison. Nova York: Plume, 1989, 334 páginas. Trade paperback. Nesta coletânea de histórias, caí direto no centro da produção de Ellison, em termos de ficção científica, fantasia e horror. Já tinha lido outras coletâneas, mais antigas, mas nesta encontrei uma grande concentração de histórias premiadas, instigantes, sugestivas, nostálgicas e incômodas. Na um paia introdução, Ellison (famoso pelos comentários e introduções) comenta que, depois de montada a coletânea, ele se deu conta de que a tônica das histórias era a morte. Alguns páginas registram nas margens quem partiu entre 1985 e 1987, incluindo gente como Theodore Sturgeon e Frank Herbert. A primeira história, “Paladin of the Lost Hour”, acompanha um jovem que salva um idoso do ataque de uma dupla de assaltantes num cemitério, abriga o velho, aprende a tratá-lo como a um pai, aí descobre que era tudo um teste para que o homem lhe passe o bastão na tarefa de impedir o fim do universo. O bastão na verdade é um relógio que não pode tiquetaquear. Ao mesmo tempo, o objeto mágico confere desejos, mas ao custo de um tempo com o relógio funcionando. O teste final é negar ao velho a graça, em troca de um minuto, de rever sua esposa falecida. Uma bonita alegoria da responsabilidade, próxima daquela que Stephen King e Richard Chizmar fazem com A Pequena Caixa de Gwendy, que discuto mais abaixo. A noveleta de Ellison ganhou o Prêmio Hugo 1986. “Footsteps” é uma história de horror sobre uma vampira que seduz suas vítimas, até que encontra um semelhante. Mais curta (dua páginas), “Escapegoat” tem três viajantes temporais no Titanic, com o propósito da missão deles oferecendo um final surpresa. “When Auld’s Acquaintance Is Forgot” é um conto de FC quase-cyberpunk sobre um homem que recorre a um serviço clandestino de remoção de lembranças, por causa de uma lembrança ruim. “Broken Glass” é outra FC, mas sobre telepatia e com o toque perverso de Ellison, que narra como uma garota que sofre um estupro mental devolve a agressão com fantasias sexuais violentas ao atacante, levando-o à loucura. “On the Slab” é uma história meio lovecraftiana, com o toque ellisoniano de evocação da cultura popular cotidiana (também como Ray Bradbury fazia): um empresário do showbiz desencava o que parece ser a múmia de um ser imemorial, que ele põe em exposição — até que testemunha um inimigo igualmente imemorial surgir para vingar-se da sua descoberta, em um final intenso. “Laugh Track”, que eu conhecia da Asimov’s Science Fiction, evoca igualmente a cultura popular americana, ao tratar com leveza de uma risada gravada e empregada em diversos sitcoms e de um dispositivo tecnológico que, a partir dessa gravação, acessa a alma da tia do protagonista, a dona da risada. Também em primeira pessoa, “Prine Myshkin, and Hold the Relish” mostra que Ellison também consegue dialogar com a alta cultura literária, mas com o seu próprio twist: o narrador visita uma lanchonete onde sempre se encontra com um amigo pra discutir Dostoievsky; um terceiro ouve os dois debatendo a violência do autor russo contra as mulheres, e resolve contar uma fiada dos seus casos com o sexo feminino, todos resultando em algum tipo de acidente/incidente trágico, fatal ou aleijante — um tremendo pé frio para as mulheres.

Angry Candy, de Harlan Ellison. Nova York: Plume, 1989, 334 páginas. Trade paperback. Nesta coletânea de histórias, caí direto no centro da produção de Ellison, em termos de ficção científica, fantasia e horror. Já tinha lido outras coletâneas, mais antigas, mas nesta encontrei uma grande concentração de histórias premiadas, instigantes, sugestivas, nostálgicas e incômodas. Na um paia introdução, Ellison (famoso pelos comentários e introduções) comenta que, depois de montada a coletânea, ele se deu conta de que a tônica das histórias era a morte. Alguns páginas registram nas margens quem partiu entre 1985 e 1987, incluindo gente como Theodore Sturgeon e Frank Herbert. A primeira história, “Paladin of the Lost Hour”, acompanha um jovem que salva um idoso do ataque de uma dupla de assaltantes num cemitério, abriga o velho, aprende a tratá-lo como a um pai, aí descobre que era tudo um teste para que o homem lhe passe o bastão na tarefa de impedir o fim do universo. O bastão na verdade é um relógio que não pode tiquetaquear. Ao mesmo tempo, o objeto mágico confere desejos, mas ao custo de um tempo com o relógio funcionando. O teste final é negar ao velho a graça, em troca de um minuto, de rever sua esposa falecida. Uma bonita alegoria da responsabilidade, próxima daquela que Stephen King e Richard Chizmar fazem com A Pequena Caixa de Gwendy, que discuto mais abaixo. A noveleta de Ellison ganhou o Prêmio Hugo 1986. “Footsteps” é uma história de horror sobre uma vampira que seduz suas vítimas, até que encontra um semelhante. Mais curta (dua páginas), “Escapegoat” tem três viajantes temporais no Titanic, com o propósito da missão deles oferecendo um final surpresa. “When Auld’s Acquaintance Is Forgot” é um conto de FC quase-cyberpunk sobre um homem que recorre a um serviço clandestino de remoção de lembranças, por causa de uma lembrança ruim. “Broken Glass” é outra FC, mas sobre telepatia e com o toque perverso de Ellison, que narra como uma garota que sofre um estupro mental devolve a agressão com fantasias sexuais violentas ao atacante, levando-o à loucura. “On the Slab” é uma história meio lovecraftiana, com o toque ellisoniano de evocação da cultura popular cotidiana (também como Ray Bradbury fazia): um empresário do showbiz desencava o que parece ser a múmia de um ser imemorial, que ele põe em exposição — até que testemunha um inimigo igualmente imemorial surgir para vingar-se da sua descoberta, em um final intenso. “Laugh Track”, que eu conhecia da Asimov’s Science Fiction, evoca igualmente a cultura popular americana, ao tratar com leveza de uma risada gravada e empregada em diversos sitcoms e de um dispositivo tecnológico que, a partir dessa gravação, acessa a alma da tia do protagonista, a dona da risada. Também em primeira pessoa, “Prine Myshkin, and Hold the Relish” mostra que Ellison também consegue dialogar com a alta cultura literária, mas com o seu próprio twist: o narrador visita uma lanchonete onde sempre se encontra com um amigo pra discutir Dostoievsky; um terceiro ouve os dois debatendo a violência do autor russo contra as mulheres, e resolve contar uma fiada dos seus casos com o sexo feminino, todos resultando em algum tipo de acidente/incidente trágico, fatal ou aleijante — um tremendo pé frio para as mulheres.

“The Region Between” se afasta da tendência principal de Ellison, por ser uma FC que acompanha um homem aparentemente comum que assume diversas identidades por vários planetas, e em torno de quem o destino derradeiro do universo passa a orbitar. A história, uma noveleta, é bem New Wave e inclui diagramação especial e ilustrações feitas pelo artista de FC Jack Gaughan, com direito a recursos concretistas, incluindo um texto composto em espiral. (Ellison foi um dos nomes centrais da New Wave americana.) “Eidolons” é outra história em primeira pessoa, narrada por um ser sobrenatural que encontra um outro, disfarçado de proprietário de uma loja de soldadinhos de chumbo. O encontro coloca nas mãos do narrador um pergaminho com o segredo da imortalidade, e boa parte do conto é composto de 13 excertos enigmáticos desse pergaminho. A história ganhou o Prêmio Locus 1989, assim como “With Virgil Oddum at the East Pole” (uma FC sobre um homem misterioso que cria uma obra de arte para alienígenas nativos de um outro planeta, enchendo o narrador de inveja), que o recebeu em 1986, e “The Function of Dream Sleep” (também em 1989, sobre um homem que vê um monstro quando da morte do seu melhor amigo, desenvolve problemas de sono e vai ver um homem misterioso que explica a ele como é o além da vida). A melhor história do livro, porém, deve ser “Soft Monkey”, ficção de crime que ganhou o American Mystery Award 1988 — conto sobre uma moradora de rua que testemunha um crime e passa a ser caçada pela máfia, fugindo pelos becos e no meio das multidões de Nova York. É uma história dura, com muito sangue derramado Mas ela conserva um conteúdo trágico, porque a sem-teto é uma pessoa enlouquecida por alguma perda em seu passado, carregando uma boneca que ela chama de Alan, e que fará tudo para proteger. O que surge como contraponto à toda a dureza do conto é portanto esse ponto de ternura insana, que serve apenas a alguém que sempre esteve sozinho. Angry Candy ganhou o World Fantasy Award. Um testemunho das razões de Ellison ter sido considerado por tanto tempo como um dos melhores contistas do campo, e, por alguns, da literatura americana.

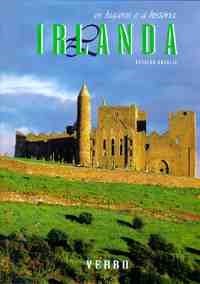

Irlanda: Os Lugares e a História (Irlanda: I luoghi e la storia), de Rosalba Graglia. Lisboa: Verbo, 2001 [1996], 136 páginas. Tradução de Rui Pires Cabral. Capa dura, formato grande. E eu que achava que travelogues e guias de viagem deviam ser o máximo da leitura chata… O texto da escritora italiana Rosalba Graglia faz a diferença, neste livro sobre a Irlanda. Espirituoso, informativo e inteligente, ele também se destaca pela sua simpatia pelo povo irlandês. O livro chegou às minhas mãos emprestado por Taira Yuji, que por sua vez o emprestou de Cristiana Vieira. Muito bem organizado, comenta a história, a paisagem, os costumes, as contribuições literárias (W. B. Yates, James Joyce) e artísticas da Irlanda para o mundo. Mas não deixa de fora o lado mais triste do lugar, mencionando a história de abusos promovida pelo Reino Unido sobre a população irlandesa, nem a questão separatista e a violência entre as duas Irlandas — Norte e Sul —, que perdurou por tanto tempo. Lindas fotografias marcam cada página, mas é o texto de Rosalba Graglia que distingue o livro. Li o livro de arte para embasar um segmento ambientado na Irlanda do século 13, do romance multivolume “Archin”, um projeto de Taira Yuji e do seu Desire Studio.

Irlanda: Os Lugares e a História (Irlanda: I luoghi e la storia), de Rosalba Graglia. Lisboa: Verbo, 2001 [1996], 136 páginas. Tradução de Rui Pires Cabral. Capa dura, formato grande. E eu que achava que travelogues e guias de viagem deviam ser o máximo da leitura chata… O texto da escritora italiana Rosalba Graglia faz a diferença, neste livro sobre a Irlanda. Espirituoso, informativo e inteligente, ele também se destaca pela sua simpatia pelo povo irlandês. O livro chegou às minhas mãos emprestado por Taira Yuji, que por sua vez o emprestou de Cristiana Vieira. Muito bem organizado, comenta a história, a paisagem, os costumes, as contribuições literárias (W. B. Yates, James Joyce) e artísticas da Irlanda para o mundo. Mas não deixa de fora o lado mais triste do lugar, mencionando a história de abusos promovida pelo Reino Unido sobre a população irlandesa, nem a questão separatista e a violência entre as duas Irlandas — Norte e Sul —, que perdurou por tanto tempo. Lindas fotografias marcam cada página, mas é o texto de Rosalba Graglia que distingue o livro. Li o livro de arte para embasar um segmento ambientado na Irlanda do século 13, do romance multivolume “Archin”, um projeto de Taira Yuji e do seu Desire Studio.

Arte de capa de Ben Baldwin.

A Pequena Caixa de Gwendy (Gwendy’s Button Box), de Stephen King & Richard Chizmar. Rio de Janeiro: Suma, 2018 [2017], 168 páginas. Arte de capa de Ben Baldwin e ilustrações internas de Keith Minnion. Tradução de Regiane Winarski. Capa dura. A mais famosa colaboração de Stephen King com outros escritores é o romance O Talismã (1983), com Peter Straub. Mas ele tem outras, inclusive com os filhos Joe Hill e Owen King. Esta, com Richard Chizmar, editor da revista Cemetery Dance, com a qual King chegou a colaborar, veio ao Brasil em 2018 com um belo tratamento editorial que inclui capa dura e ilustrações internas, em preto e branco (grafite) de ótima qualidade de Keith Minnion, com efeitos granulados muito sutis.

A história começa na década de 1970. Acompanha uma garota de Castle Rock — a cidade ficcional em que King ambientou muitas das suas histórias e romances de horror —, que aos 12 anos recebe de um homem de preto (outro leitmotif favorito de King) uma caixa com botões. Apertando um deles, uma gavetinha abre com um chocolate dentro. Apertando um segundo, a gaveta revela uma moeda de alto valor para colecionadores. O terceiro botão, se apertado, pode vir a causar alguma tragédia longe dali. É bem o tipo de dispositivo fascinante que a dark fantasy americana vem imaginando desde Richard Matheson (1926-2013), cuja história “Button, Button” (1970) virou o filme A Caixa (The Box), de 2009. O próprio King já havia empregado premissa semelhante em “Tudo É Eventual” (“Everything’s Eventual”), uma novela de 1997. A Pequena Caixa de Gwendy passa a acompanhar a menina do título, contando como ela enxuga o seu corpo rechonchudo, ganha formas atléticas, torna-se confiante e capaz, arruma um namorado, perde uma amiga… e também como ela apertou o botão do terror pela primeira vez e qual é o fato terrível que ela imagina ter provocado. Com leveza, a novela explora a psicologia da moça, suas dúvidas, ansiedades, e como ela constrói sua força de vontade para evitar o emprego de um poder tão maior do que ela. Sem dúvida, assim como a protagonista de The Girl Who Loved Tom Gordon (1999) e outros livros e histórias de King, Gwendy é uma personagem feminina encantadora pela sua determinação. A sua história sugere o quão poderoso pode ser um ato de imaginação na construção tanto de um caráter sólido, marcado pela autodeterminação, quanto de um desproporcional sentimento de culpa e de responsabilidade por tragédias que estão além do nosso poder individual de controlar.

Quadrinhos

Arte de capa de Shane Davis.

Superman: Terra Um (Superman: Earth One), de J. Michael Straczynski (texto) e Shane Davis & Sandra Hope (arte). Barueri-SP: Panini Books, 2012, 138 páginas. Arte de capa de Shane Davis. Tradução de Rodrigo Oliveira & Paulo França. Capa dura. Sou eu, ainda procurando os quadrinhos de autoria de Straczynski, e estendendo as minhas leituras do Super-Homem. Na verdade, passei um bom tempo refletindo se valia a pena adquirir este livro em que Straczynski recria a origem do personagem. É sempre um risco, e muitos esforços semelhantes derrapam. Felizmente, não é o caso aqui. De fato, valeu muito o investimento. Na verdade, fiquei surpreso com a resposta emocional que essa HQ despertou em mim. Essa atenção para com a “lógica emocional” (nas palavras da escritora de FC Kelly Robson), ou mesmo lógica moral, do que ele narra é uma das características que distinguem o roteirista conhecido pela criação da série Babylon 5.

A história começa com Clark Kent arriscando a sorte na cidade grande — Metrópolis, onde faz teste para um time profissional de futebol americano, e para uma vaga em uma empresa de materiais. Fisicamente ele excede, e intelectualmente também, o que é um detalhe importante, considerando o quanto gêneros e formas artísticas populares tendem a se esquivar de personagens inteligentes. A caminho de realizar o sonho americano, Clark hesita quando sua mãe lhe diz que ele deve buscar a ocupação que lhe trouxer felicidade e que melhor empregue seus supertalentos. O rapaz então visita a redação do jornaleco Planeta Diário, onde conhece o idealista Jimmy Olsen e a durona Lois Lane. Enquanto ele reflete sobre as suas possibilidades profissionais, a história, que ia muito bem, retrabalhando o material conhecido da mitologia do herói, de modo que as variações do autor caiam com naturalidade e também de modo interessante e sugestivo, nas fendas antecipadas pelo leitor que conhece essa mitologia, se transforma em uma ficção científica de invasão alienígena, completa com naves gigantes e tropas com armaduras robotizadas. Nesse ponto, achei que o enredo iria se perder, mas mesmo durante as sequências de ação os flashbacks vão preenchendo as lacunas da formação do personagem e garantindo o interesse. Os alienígenas estão na Terra atrás do próprio Superman. Buscam terminar o serviço iniciado com a destruição do planeta Kripton. Essa é uma inovação de Straczynski, eu imagino: a destruição do planeta seria resultado de uma guerra de gerações entre Kripton e um outro mundo do mesmo sistema planetário. A briga de Superman contra o líder dos invasores acontece entre os arranha-céus de Metrópolis, e aí há semelhanças com o filme Homem de Aço (Man of Steel; 2013). Há ainda uma linha narrativa coadjuvante, em que uma cientista militar analisa a nave que trouxe o personagem de Kripton. Os personagens dessa linha não interferem muito no enredo, mas a nave é crucial para virar a mesa sobre os invasores. Para sublinhar a sua participação, Straczynski trouxe uma interessante ideia de ficção científica: os próprios átomos da nave apresentam um código ativado quando Superman sonda um fragmento dela, com a sua supervisão.

Lendo essa HQ, me pareceu que Hollywood tem quase que sistematicamente se apropriado das histórias de Straczynski para realizar produções de menor potencial — como em Thor (2011) e Doutor Estranho (2016). No início de Terra Um, Clark Kent é um jovem melancólico e ensimesmado. Está em busca do seu lugar no mundo, e o conflito indica a ele com clareza qual é esse lugar. Por isso, apesar de toda a morte e destruição, ele sorri no final. Shane Davis tem aquele desenho correto anatomicamente e versátil em termos da representação de roupas e arquitetura, que caracteriza a DC Comics. A arte-final cuidadosa de Sandra Hope reforça suas qualidades. O seu jovem Clark se parece com uma versão alta e corpulenta de Tom Cruise em A Guerra dos Mundos, completa com a jaqueta de capuz. Ao mesmo tempo, Davis homenageia alguns desenhos clássicos de Joe Shuster, o co-criador (com Jerry Siegel) de Superman. O livro é muito bem diagramado, a propósito. Por sua vez, Straczynski não perde o seu senso de lógica moral e fornece uma espécie de epílogo (disfarçado como uma entrevista do Superman dada a Kent) em que o herói não deixa de registrar as perdas sofridas durante a invasão, e faz a sua promessa de se dedicar à proteção da humanidade, sem se colocar a serviço do governo americano.

—Roberto Causo

Minha Noite no Século Vinte e Outros Pequenos Avanços (My Twentieth Century Evening and Other Small Breakthroughs), de Kazuo Ishiguro. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, 60 páginas. Tradução de Antonio Xerxenesky. Capa dura.

Minha Noite no Século Vinte e Outros Pequenos Avanços (My Twentieth Century Evening and Other Small Breakthroughs), de Kazuo Ishiguro. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, 60 páginas. Tradução de Antonio Xerxenesky. Capa dura.  Bicho Brasil, de Araquém Alcântara. São Paulo: Tordesilhas, 1.ª edição, 2018, 120 páginas. Capa de Araquém Alcântara. Capa dura.

Bicho Brasil, de Araquém Alcântara. São Paulo: Tordesilhas, 1.ª edição, 2018, 120 páginas. Capa de Araquém Alcântara. Capa dura.

Winter Dreams/Sonhos de Inverno, de F. Scott Fitzgerald. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Inglês com Clássicos da Literatura Vol. 1, 2018, 96 páginas. Tradução de Irineu Franco Perpétuo. Brochura.

Winter Dreams/Sonhos de Inverno, de F. Scott Fitzgerald. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Inglês com Clássicos da Literatura Vol. 1, 2018, 96 páginas. Tradução de Irineu Franco Perpétuo. Brochura.

Steven Holl, de Valerio Paolo Mosco. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 10, 2011, 80 páginas. Capa dura. Tradução de Gustavo Hitzschky.

Steven Holl, de Valerio Paolo Mosco. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 10, 2011, 80 páginas. Capa dura. Tradução de Gustavo Hitzschky.

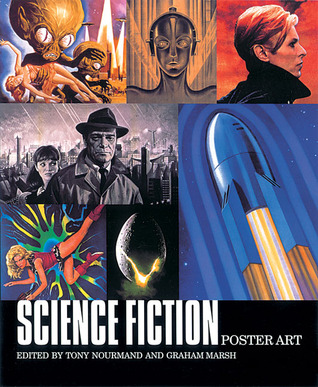

Science Fiction Poster Art, de Tony Nourmand & Graham Marsh, eds. Londres: Aurum Press, 2003, 192 páginas. Prefácio do Prof. Sir Christopher Frayling. Álbum.

Science Fiction Poster Art, de Tony Nourmand & Graham Marsh, eds. Londres: Aurum Press, 2003, 192 páginas. Prefácio do Prof. Sir Christopher Frayling. Álbum.

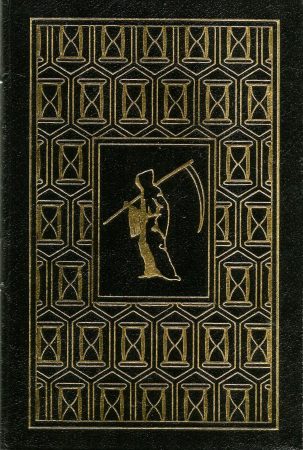

Doomsday Book, de Connie Willis. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, 2001 [1992], 446 páginas. Ilustração de frontispício de Jerry Vanderstelt. Introdução de Pamela Sargent. Hardcover.

Doomsday Book, de Connie Willis. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, 2001 [1992], 446 páginas. Ilustração de frontispício de Jerry Vanderstelt. Introdução de Pamela Sargent. Hardcover.  Adaptação do Funcionário Ruam, de Mauro Chaves. São Paulo: Editora Perspectiva, Coleção Paralelos, 1975, 118 páginas.

Adaptação do Funcionário Ruam, de Mauro Chaves. São Paulo: Editora Perspectiva, Coleção Paralelos, 1975, 118 páginas.

Eugenia: Esbozo novelesco de costumbres futuras, de Eduardo Urzaiz. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, 134 páginas. Introdução de Carlos Peniche Ponce. Livro de Bolso.

Eugenia: Esbozo novelesco de costumbres futuras, de Eduardo Urzaiz. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, 134 páginas. Introdução de Carlos Peniche Ponce. Livro de Bolso.