Num certo sentido, a maior parte das leituras de março foi continuidade de séries e de obras anteriores. Prepare-se para vários hiperlinks…

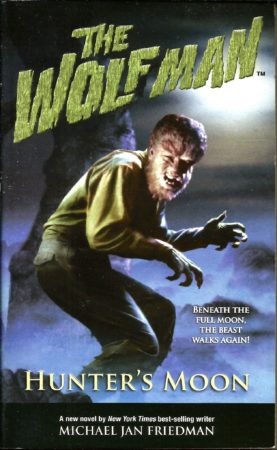

Arte de capa de Stephen Youll.

The Wolf Man: Hunter’s Moon, de Michael Jan Friedman. Milwaukie, OR: Dark Horse Books, 1.ª edição, 2007, 238 páginas. Arte de capa de Stephen Youll. Paperback. Neste mês, achei uma brecha para retomar o trabalho em um romance de dark fantasy, espécie de sequência de Mistério de Deus (2017), e li para me inspirar este romance que retrabalha um dos monstros clássicos do horror: o lobisomem. De fato, o romance de Friedman faz parte de uma linha da Dark Horse que recupera os monstros da Universal — eu já havia, inclusive, lido há dois anos um outro livro da série: Creature from the Black Lagoon: Time’s Black Lagoon, de Paul Di Filippo. Este é um tipo de horror que a Universal promoveu e que penetrou na cultura como um dos fundamentos do gênero, centrado na figura do monstro. Sua leitura me remeteu muito à minha infância, aquele clima dos filmes vistos na TV tarde da noite, e que a arte hiper-realista de Stephen Youll capturou completamente.

O lobisomem aqui se inspira no filme O Lobisomem (Wolf Man; 1941), dirigido por George Waggner com roteiro original do autor de FC Curt Siodmak, e Lon Chaney Jr. como o tal. Há em comum entre o filme e o livro a ambientação britânica. Embora a história abra com um prólogo ambientado na Idade Média e envolvendo o viking que originou a maldição do lobisomem, e a história do filme está embutida no background do herói, Lawrence (Larry, no filme) Talbot — que entra em cena como em um filme de ação, fugindo num carro metralhado por caçadores de lobisomem, com direito a projéteis de prata e tudo. Com ele no carro estão membros de uma “sociedade protetora de lobisomens”; quer dizer, uma sociedade secreta da cavaleiros que promete a ele refúgio e a redenção da maldição que o aflige. Em uma propriedade rural antiga, ele conhece o líder da ordem de cavaleiros, e uma garota jovem e misteriosa por quem se encanta. Quando o lugar é atacado, os dois fogem para uma cidadezinha em que uma arapuca já está armada para Talbot — cujo papel não é o de um ser especial a ser protegido, mas o de vítima de um sacrifício encenado com os efeitos visuais de um Steven Spielberg. Me pareceu que a traição da garota era previsível, mas a história prende a atenção e Friedman a conduz com segurança e textura suficientes. Os toques de filme de ação, a paranoia de fundo e o cenário mais diversificado são as atualizações propostas por ele para a narrativa clássica de monstro, aqui em um livro que confirma o charme dessa linha da Dark Horse.

O Lobisomem (The Wolf Man), de 1941.

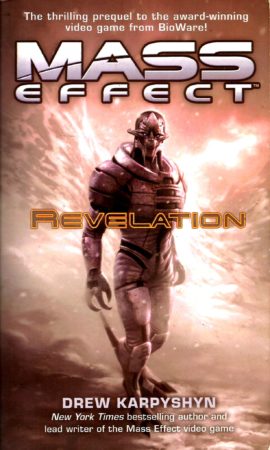

Mass Effect: Revelation, de Drew Karpyshyn. Nova York: Del Rey, 2007, 324 páginas. Paperback. Este é o segundo romance original atrelado ao videogame Mass Effect que eu li. O primeiro foi Mass Effect: Ascension, do mesmo Drew Karpyshyn, lido em 2015. Ambos, parte de uma trinca de romances apresentados como “prequência” do jogo, foram traduzidos e publicados no Brasil. Resenhas de FC original americana publicadas na revista Locus atestam a influência desse game na FC atual, talvez no Brasil também (como, possivelmente, na série As Filhas de Cassiopeia, criada por Hugo Vera).

Mass Effect: Revelation, de Drew Karpyshyn. Nova York: Del Rey, 2007, 324 páginas. Paperback. Este é o segundo romance original atrelado ao videogame Mass Effect que eu li. O primeiro foi Mass Effect: Ascension, do mesmo Drew Karpyshyn, lido em 2015. Ambos, parte de uma trinca de romances apresentados como “prequência” do jogo, foram traduzidos e publicados no Brasil. Resenhas de FC original americana publicadas na revista Locus atestam a influência desse game na FC atual, talvez no Brasil também (como, possivelmente, na série As Filhas de Cassiopeia, criada por Hugo Vera).

Este é portanto outro romance original atrelado (tie-in) escrito com competência e efetividade. Ao contrário de Ascension, que lida com experimentos secretos paranormais para dar uma vantagem ao grupo chauvinista humano comandado pelo “Elusive Man”, um dos vilões do game, Revelation é uma aventura com menos de thriller e mais de space opera militar: acompanha o oficial David Anderson em uma missão secreta. Após explorar as ruínas de um laboratório palco de um massacre promovido pelo grupo mercenário Blue Suns, Anderson acaba, assim como no posterior Legado Bourne, um filme de 2012, fazendo par com uma cientista sobrevivente daquela ação criminosa, a também oficial militar Kahlee Sanders, filha de uma figura importante na Aliança, o Almirante Jon Grisson. Noutra linha narrativa, o alienígena turiano Saren, investigador do corpo de elite Spectre, se aproxima dos dois como uma ameaça concreta — quase como um psicopata, ele recorre ao assassinato e à tortura como ferramentas de investigação. Estar perto demais de Saren (que aparece na capa) é um perigo…

Há uma boa dinâmica entre Anderson e Sanders, com os dois se completando e funcionando bem como equipe. O romantismo do herói faz o contraponto ao cinismo gritante tanto de Saren quanto dos mercenários. Karpyshyn é um dos escritores principais do jogo, e faz um bom trabalho de introdução ao universo de Mass Effect. O que se tem como motivador do massacre é um big dumb object, uma nave espacial de uma outra era da galáxia, com recursos bélicos singulares e que deve ter algum papel importante no game.

Still Dead, de Hart D. Fisher. Granada Hills, CA: Boneyard Press, 1.ª edição, julho de 1998, 142 páginas. Ilustrado. Trade paperback. Em outubro de 2017, comentei o doloroso livro de poemas de Fisher, Poems for the Dead, de 1997. Este Still Dead surgiu logo depois e prossegue com as torturadas ruminações deste quadrinista americano cuja namorada, e pelo jeito amor de sua vida, foi assassinada por um serial killer.

Still Dead, de Hart D. Fisher. Granada Hills, CA: Boneyard Press, 1.ª edição, julho de 1998, 142 páginas. Ilustrado. Trade paperback. Em outubro de 2017, comentei o doloroso livro de poemas de Fisher, Poems for the Dead, de 1997. Este Still Dead surgiu logo depois e prossegue com as torturadas ruminações deste quadrinista americano cuja namorada, e pelo jeito amor de sua vida, foi assassinada por um serial killer.

Muitos dos poemas são contemplações ásperas de uma vida sem sentido, extrapoladas para a vida americana em geral. O apelo do suicídio, do sexo desesperado e de arroubos de violência fazem parte dos seus poemas cortantes, sem concessões e que frequentemente produzem imagens do horror como gênero literário e midiático. Todo o projeto gráfico, com cara de fanzine, abraça a esqualidez existencial e a marginalidade social que os poemas expressam. As dezenas de ilustrações, algumas pelo famoso David Mack (da HQ Kabuki), ampliam ainda mais essa vinculação. (Uma ilustração em particular de Daerick Gross, com conteúdo pornográfico, é particularmente incômoda.) Still Dead não é um livro fácil de ler nem de refletir a respeito. Mas realiza uma figuração literária única, do drama de uma personalidade do mundo da ficção de horror que incorpora, em sua biografia, estilemas do próprio gênero em uma imbricação que assusta e perturba. O horror está mais enraizado na realidade do que às vezes gostamos de admitir, e pode produzir uma sublimação estranha, na qual suas fontes sinistras e muito reais retêm uma vida própria.

Arte de capa de Teo Adorno.

Vinte & Um, de Nelson de Oliveira. São Paulo: Editora Patuá, 2020, 168 páginas. Introdução de Moacyr Scliar. Capa e ilustrações de Teo Adorno. Brochura. Assumindo o pseudônimo de “Luiz Bras”, Nelson de Oliveira — um autor da Geração 90 consagrado no mainstream brasileiro com prêmios de prestígio aqui e no exterior — tem sido, por cerca de dez anos, um dos principais nomes da Terceira Onda da Ficção Científica Brasileira. Além de publicar Luiz Bras com constância, a Editora Patuá tem republicado títulos significativos assinados por Nelson de Oliveira, incluindo o admirável romance fantástico Subsolo Infinito, em edição de 2016, com a obra redefinida por Fábio Fernandes como um romance New Weird. Elogiado por Moacyr Scliar (que escreve a introdução), Bernardo Ajzemberg, José Paulo Paes, José Castello e Leo Gilson Ribeiro, originalmente reunindo 13 contos, seu livro Treze (1999) reaparece como uma edição ampliada com mais oito narrativas — daí o novo título de Vinte & Um.

Em Oliveira/Bras, o mainstream literário brasileiro se casa com a ficção científica, uma das questões litrárias centrais da Terceira Onda. Esse casamento já foi visto antes, no campo da ficção curta e com outras modulações, nas obras de Rubens Teixeira Scavone, André Carneiro, Braulio Tavares e outros, e programaticamente, no Ciclo de Utopias e Distopias (1972-1982). A modulação que ele dá é, porém, muito singular, e um livro como Vinte & Um fornece a oportunidade de enxergarmos melhor o antes e o depois, e os pontos de transição. Bras é um dos autores que eu mais tenho acompanhado aqui, comentando a noveleta Anacrônicos (2017), o livro de contos A Última Árvore (2017), e a novela Não Chore (2016).

A primeira história do livro (e do anterior Treze) é “Dies Irae”, que firma sua ironia de saída, ao empregar a expressão teológica do título numa história absurdista sobre a vida brutal de pessoas em situação de rua. O tema do sem-teto foi central para a Geração 90 naquela década, e o próprio autor o empregou em Subsolo Infinito. De parágrafo único, “Fábula Rasa” empresta toques narrativos dos contos de fadas, enquanto “Doce Dilema Azul de Bolinhas Amarelas” é uma fabulation (o texto ficcional que acena ser contrário ao modo realista) que explicita a arbitrariedade literária de se dar nome a personagens ao nomear os personagens do texto por meio de descrições recorrentes (como Luiz Bras, ele fez algo semelhante com o elogiado “Déjà-vu”, de 2009). “Ela Não Vê no que os seus Olhos Creem” e “Gorducha” são minicontos em que um ponto da narrativa pega a deixa de uma expressão ou sonoridade vista antes, para conduzir a situações de surpresa e desconforto, com o desfecho re-significando o sentido geral. O segundo também é de parágrafo único, e uma única sentença. O mesmo para “Mesdra”, que vem a seguir. “Duas Quedas” é dividido em dois segmentos, o primeiro narrado na primeira pessoa do plural, e o segundo com um narrador de sexualidade oscilante — assim como a personagem mais inquietante de Subsolo Infinito. “Homenagem a Troia” tem parágrafos mas nenhuma vírgula, e se desenrola em contradições propositais que firmam uma incerteza constante. Mais longo, “Monstro” personaliza um mise-en-scène burocrático, enquanto “Toleima?”, também mais longo, ecoa em linguagem roseana a questão da ambiguidade sexual do desejo do narrador, visto em Grande Sertão: Veredas. Em “Zede, o Gado”, último conto de “Treze”, o principal efeito é uma dicção fanhosa que exige uma leitura diferenciada para se assimilar o sentido. “Sete”, a segunda seção do livro, abre com “Chapeuzinho Pergunta ao Chapeleiro”. Muito curto, brinca com o subtexto sexual dos contos infantis, enquanto “Crime e Castigo” esvazia a competência investigativa necessária ao protagonista da ficção de detetive — remetendo, ao mesmo tempo, a alguns dos maiores embusteiros da literatura: Dom Quixote e Simão Bacamarte. “Una Fábula Colorida” faz com o portunhol algo semelhante ao efeito de “Zede, o Gado”. Um dos textos mais longos do livro, “Gritos Ocultos” traz o contraste entre o diálogo (sem marcação) de um casal que se reencontra, com pensamentos entre parênteses que expressam as suas ansiedades e contrariedades, e estendem a história. Último texto de “Sete”, “Curva Dramática” também apela para os parênteses para ampliar a narrativa de parágrafo único. Longo, “Pintando o Sete” explora a paisagem de São Paulo e tem um narrador que avalia e descreve as sete amantes que ele manobra uma por dia durante a semana, com um imprevisto problema de multiplicação no final. “Reconhecimento de Padrões” tem imagens de ficção científica e algumas das preocupações de Luiz Bras quanto ao estado da vida no século 21. Fechando o livro, “Fenômeno Fenomenal” inclui imagens, o que reforça a vinculação do autor com a literatura pós-modernista. Texto (que em um ponto evoca situações do conto tupinipunk de Braulio Tavares “Jogo Perigoso”) e imagens remetem à música rock como fornecedora da identidade do problemático século 20. Em tudo, Vinte & Um sublinha a inventividade e o experimentalismo que está no centro da escrita de Nelson de Oliveira/Luiz Bras.

—Roberto Causo

Sonetos do Amor Obscuro e Divã do Tamarit (Sonetos del amor oscuro; Divan del Tamarit), de Federico García Lorca. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Literatura Íbero-Americana vol. 2, 2012, 88 páginas. Capa dura. Tradução e apresentação de William Agel de Mello.

Sonetos do Amor Obscuro e Divã do Tamarit (Sonetos del amor oscuro; Divan del Tamarit), de Federico García Lorca. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Literatura Íbero-Americana vol. 2, 2012, 88 páginas. Capa dura. Tradução e apresentação de William Agel de Mello. A Poeira da Glória, de Martim Vasques da Cunha. Rio de Janeiro: Editora Record, 2015, 628 palavras. Brochura.

A Poeira da Glória, de Martim Vasques da Cunha. Rio de Janeiro: Editora Record, 2015, 628 palavras. Brochura. O Lobo do Espaço, de Fausto Cunha. Rio de Janeiro: Ciranda dos Livros, 1984, 80 páginas. Ilustrado.

O Lobo do Espaço, de Fausto Cunha. Rio de Janeiro: Ciranda dos Livros, 1984, 80 páginas. Ilustrado. Kindred: Laços de Sangue (Kindred), de Octavia E. Butler. São Paulo: Editora Morro Branco, 2017 [1979], 446 palavras. Capa dura. Tradução de Carolina Caires Coelho.

Kindred: Laços de Sangue (Kindred), de Octavia E. Butler. São Paulo: Editora Morro Branco, 2017 [1979], 446 palavras. Capa dura. Tradução de Carolina Caires Coelho.  Jean Nouvel, de Marco Casamonti. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 8, 2011, 80 páginas. Capa dura. Tradução de Marcos Maffei.

Jean Nouvel, de Marco Casamonti. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 8, 2011, 80 páginas. Capa dura. Tradução de Marcos Maffei.