Depois de assinar com a Editora Bandeirola para escrever um guia de pesquisa e leitura de ficção científica brasileira, logo mergulhei na leitura do material que deve ser tratado no livro. Muitos desses trabalhos eu tenho comigo há décadas, esperando a chance de serem apreciados sistematicamente. Outros, reli buscando uma familiaridade maior.

Espaço: Série Projeto Barnard, de G. Carmo. São Paulo: Ibrasa, 1984, 108 páginas. Texto de Orelha de Gumercindo Rocha Dorea. Arte de capa e ilustrações internas não creditadas. Brochura. Comprei este livro em Campinas, na saudosa livraria Papirus, provavelmente perto do ano de lançamento. Dei uma olhada, mas o guardei por achar que não seria do agrado. Chegou a hora de terminar a leitura e refletir sobre os objetivos de G. Carmo. Talvez típico de uma FC das décadas de 1960 e 70 no Brasil, este opúsculo em prosa poética empresta imagens e situações do gênero para expressar preocupação e desencanto com a humanidade. A narrativa, dividida em três “livros”, propõe ser o relatório de três ETs — os astronautas X1, X2 e X3 — vindos da Estrela de Barnard para investigar a Terra. Tratando (com algum conhecimento de ciência) da formação do universo, do Sistema Solar e da Terra como preâmbulos, discute, no primeiro livro, o amor; no segundo, a evolução humana e o seu fracasso ético; no terceiro, as mazelas sociais e a guerra. Há praticamente um parágrafo, numerado na lógica do relatório, por página. O cristianismo de Carmo aparece na página 73, em que o eu lírico pretende para si uma trajetória heroico-prometeana como a de Cristo: “pelo bem que fiz me condenaram à morte, em recompensa…” Em muitos momentos, o lado FC desaparece dos tópicos, ficando a poesia convencional:

Espaço: Série Projeto Barnard, de G. Carmo. São Paulo: Ibrasa, 1984, 108 páginas. Texto de Orelha de Gumercindo Rocha Dorea. Arte de capa e ilustrações internas não creditadas. Brochura. Comprei este livro em Campinas, na saudosa livraria Papirus, provavelmente perto do ano de lançamento. Dei uma olhada, mas o guardei por achar que não seria do agrado. Chegou a hora de terminar a leitura e refletir sobre os objetivos de G. Carmo. Talvez típico de uma FC das décadas de 1960 e 70 no Brasil, este opúsculo em prosa poética empresta imagens e situações do gênero para expressar preocupação e desencanto com a humanidade. A narrativa, dividida em três “livros”, propõe ser o relatório de três ETs — os astronautas X1, X2 e X3 — vindos da Estrela de Barnard para investigar a Terra. Tratando (com algum conhecimento de ciência) da formação do universo, do Sistema Solar e da Terra como preâmbulos, discute, no primeiro livro, o amor; no segundo, a evolução humana e o seu fracasso ético; no terceiro, as mazelas sociais e a guerra. Há praticamente um parágrafo, numerado na lógica do relatório, por página. O cristianismo de Carmo aparece na página 73, em que o eu lírico pretende para si uma trajetória heroico-prometeana como a de Cristo: “pelo bem que fiz me condenaram à morte, em recompensa…” Em muitos momentos, o lado FC desaparece dos tópicos, ficando a poesia convencional:

“15. A estrelas estão no céu e as areias estão no mar… pode o tempo passar o tempo que quiser, mas nada há de mudar do céu que está na terra… pode o tempo mudar as minhas faces, pode o tempo mudar os arvoredos, pode o tempo mudar o curso d’água, mas não irá mudar o doce encanto, a loucura infinita de te amar… o teu amor tudo pode, pode criar o fascínio, pode criar a beleza, pode criar o mistério, amor que é amor tudo vence, todo constrói, tudo pode… amor que é chama invisível, amor que é flor tão suave, amor que é vida, emoção, amor que é noite de estrelas… que é poesia e canção.” —G. Carmo. Espaço: Série Projeto Barnard, página 37.

Mesmo sendo prosa poética singela e sem sofisticação, alcança uma certa força final pela eloquência e pelo sentimento. A elogiosa orelha de Gumercindo Rocha Dorea testemunha que ele ainda se associava à FC brasileira, antes de conhecer o Clube de Leitores de Ficção Científica em 1987 e retomar a publicação do gênero. Espaço tem como sequência Odisséia no Planeta Terra: Série Projeto Barnard 2 (1989) e Terra, o Planeta Poluído: Série Projeto Barnard 3 (1993). Uma trilogia que começou antes da Trilogia Padrões de Contato (1985 a 1991), de Jorge Luiz Calife, mas terminou depois.

Arte de capa de Graciela Rodriguez.

O Dia das Lobas, de Nilza Amaral. São Paulo: Editora Escrita, 1984, 70 páginas. Arte de capa de Graciela Rodriguez. Prefácio de Uilcon Pereira. Brochura. Outro livro da mesma época, do mesmo ano, que eu havia deixado passar. Esta noveleta venceu o concurso Prêmio Escrita de Ficção 1984, organizado pela editora de Wladyr Nader, autor da coletânea de FC Lições de Pânico (1968), lá atrás na Primeira Onda da Ficção Científica Brasileira. No ano anterior, Nader havia promovido o concurso Conto Paulista, que revelou outra autora de FC da Segunda Onda, Finisia Fideli, com o seu conto agora clássico, “Exercícios de Silêncio”. No júri do Prêmio Escrita 1984 estiveram o próprio Nader, o escritor Roniwálter Jatobá, muito ativo na época, e o professor de Filosofia Uilcon Pereira, então na Universidade de São Paulo. No prefácio “Milhares de Anos-Luz à Frente da Prosa Comercial”, Pereira louva o caráter vanguardista da narrativa.

O Dia das Lobas cairia bem no Ciclo ou Onda de Utopias e Distopias: trata de um futuro distópico em que existe apenas ensino à distância por meio de microcomputadores que também atualizam os membros da sua sociedade arregimentada quanto às leis sempre variantes, e no qual até mesmo as neuroses mais profundas estão articuladas aos interesses do Estado. No topo da pirâmide social — em que as classes parecem ser mais definidas por comportamento do que pela renda — estão os sociólogos, categoria que faz as vezes do sempre atacado tecnocrata das distopias brasileiras. Assim como em “O Casamento Perfeito” (1966), de André Carneiro, e em Adaptação do Funcionário Ruam, de Mauro Chaves (1975), os computadores estabelecem os casais. A ambientação é urbana, a história ocorre em um futuro indefinido, certamente próximo por todos os índices quotidianos reconhecíveis ao leitor. O texto tem formatação incomum, “experimental” ou “formalista”, com diálogos isolados na mancha de texto, e parágrafos ora com tabulação, ora sem (como em, por exemplo, Piscina Livre de Carneiro, livro de 1980). De saída, não acho que seja um recurso efetivo. O ponto de vista narrativo salta de um personagem a outro sem transições marcadas.

Uma mulher que se define como “loba” encontra um homem no metrô, e eles vão ao prédio dela. O contexto é de degradação ambiental e social, com um clima agravado — talvez herdado do anterior Não Verás País Nenhum (1981), de Ignácio de Loyola Brandão. O fato mais estranho desse futuro é um calendário em que as pessoas têm a liberdade de ventilar seu desassossego sob a forma de violência coletiva (clichê da ficção científica visto, por exemplo, no recente Uma Noite de Crime, filme de James DeMonaco lançado em 2013). Essa é a providência pública, mas há uma secreta: a “Organização” (o regime) separou uma espécie de reserva de caça e um dia licenciado para as “lobas” do título atacarem incautos pré-selecionados, no metrô da cidade. Os temas da violência e do sexo reprimidos também estão em uma jovem telepata que precisa se acorrentar para não dar vasão a esses fatores. O lado distópico é reforçado por um sociólogo ocupado em organizar para o Estado a campanha do “dia de matar bandido”. Uma novela com índices da ficção urbana que logo iria imperar na Geração 90 da ficção mainstream nacional: encontros e desencontros, sexualidade reprimida e violência, e alguma dose de absurdismo. Um texto melhor organizado teria ajudado, mesmo porque o leitor se acostuma com as idiossincrasias da diagramação e passa a ler sem estranhamento. No século 21, Nilza Amaral publicou Expulsão do Paraíso (2012).

A Grande Guerra Nuclear, de Mário Sanchez. São Paulo: Editora Lance, 1973?, 116 páginas. Brochura. Embora publicado no começo do Ciclo de Utopias e Distopias (1972-1982), A Grande Guerra Nuclear se conecta mais ao período anterior, a Primeira Onda. A preocupação com a Guerra Fria e a ameaça nuclear é característica do período, assim como o desejo de Mário Sanchez de explorar as convenções e o dialeto próprio do gênero. As mesmas preocupações fizeram parte da Onda de Utopias e Distopias, mas o aspecto pulp é diluído pelas estratégicas formais da ficção pop brasileira. Sanchez já havia publicado, em 1959, Além da Curvatura da Luz, obra de especulação filosófica. Assim como o fez José Maria Doménech T., em O Terceiro Milênio, Sanchez se associa ao futurista Alvin Toffler, pelo menos na orelha do livro, que também afirma: “Ninguém mais pode negar que a ficção científica entrou na vida de todos nós, com os computadores eletrônicos, reatores nucleares, mísseis espaciais. televisão, revistas e jornais.” A introdução, por outro lado, é quase um manifesto pacifista contra a ameaça da guerra termonuclear global entre as superpotências EUA e URSS.

A Grande Guerra Nuclear, de Mário Sanchez. São Paulo: Editora Lance, 1973?, 116 páginas. Brochura. Embora publicado no começo do Ciclo de Utopias e Distopias (1972-1982), A Grande Guerra Nuclear se conecta mais ao período anterior, a Primeira Onda. A preocupação com a Guerra Fria e a ameaça nuclear é característica do período, assim como o desejo de Mário Sanchez de explorar as convenções e o dialeto próprio do gênero. As mesmas preocupações fizeram parte da Onda de Utopias e Distopias, mas o aspecto pulp é diluído pelas estratégicas formais da ficção pop brasileira. Sanchez já havia publicado, em 1959, Além da Curvatura da Luz, obra de especulação filosófica. Assim como o fez José Maria Doménech T., em O Terceiro Milênio, Sanchez se associa ao futurista Alvin Toffler, pelo menos na orelha do livro, que também afirma: “Ninguém mais pode negar que a ficção científica entrou na vida de todos nós, com os computadores eletrônicos, reatores nucleares, mísseis espaciais. televisão, revistas e jornais.” A introdução, por outro lado, é quase um manifesto pacifista contra a ameaça da guerra termonuclear global entre as superpotências EUA e URSS.

Nessa novela, um “território” indeterminado (possível representação velada de Cuba) passa por uma revolução, e o seu grande líder barbudo abriga uma elite de cientistas determinada a impor a sua concepção de paz, depois de singrar os mares do mundo em uma espécie de Náutilus. Essa figura da elite de cientistas é anterior, óbvio, remontando talvez ao romance de H. G. Wells, The Shape of Things to Come (1933), filmado como Daqui a Cem Anos (Things to Come) em 1936 (direção de William Cameron Menzies). Na época da escrita do livro de Sanchez, a série alemã Perry Rhodan já havia apresentado uma “terceira potência” humana que põe em cheque a Guerra Fria e evita o conflito nuclear. Com Sanchez, a sociedade de cientistas rechaça a invasão de tropas patrocinadas por potências armamentistas, e, depois que o quadro geopolítico global se deteriora, tenta uma tecnologia de captura de mísseis atômicos no ar (o autor não compreendeu a tecnologia das ogivas múltiplas de reentrada, introduzidas em 1970). Mas os cientistas haviam construídos abrigos subterrâneos (como nos filmes de 007, caríssimas instalações secretas abundam sem deixar o menor rastro financeiro) e se refugiam nele com parte da população do país revolucionário, para ressurgir e repovoar a Terra, cem anos depois.

A narrativa, que é intermeada por poemas, tem muitos diálogos e o dispositivo didático de um repórter que chega aos cientistas ao investigar os segredos do regime revolucionário, para desaparecer da narrativa subsequentemente. Assim como Jeronymo Monteiro, o autor se dedica a uma crítica moralizante dos azares da humanidade, em uma época em que eles estavam escancarados, mas seu pacifismo não resiste ao impulso de dramatizar o apocalipse atômico. Não obstante as ingenuidades científicas, políticas e narrativas, o livro guarda uma certa energia pulp que faz o leitor chegar à sua conclusão.

Arte de capa de Chico Coelho.

Encontro Inesperado na Terceira Lua, de Rosana Rios. São Paulo: Editora Scipione, Série Diálogo, 2002 [1996], 112 páginas. Arte de capa de Chico Coelho, ilustrações internas de Getúlio Delphim. Brochura. Premiada autora de livros para crianças e roteirista de televisão, Rosana Rios é um dínamo prolífico e agregador, criadora do Grupo de Estudos de Literatura Fantástica. Aqui ela ataca com esta rara space opera sob a forma de uma espécie de “Romeu e Julieta no espaço”, dirigida ao leitor pré-adolescente. Curiosamente, seu livro também abre com um manifesto pacifista. Ela, porém, teve mais sorte no desfecho, talvez por ter se apoiado em toques de qualidade mítica, uma das suas especialidades como pesquisadora.

A história se passa em um sistema com 26 planetas, dois deles em perpétuo conflito, Argh e Zarg. Trata do jovem casal Ariel e Zahira, destinados a harmonizar as coisas. A narrativa alterna capítulos, quase sempre curtos, em primeira pessoa, ora na voz de Ariel, ora na de Zahira, com outros em terceira pessoa e compostos quase que apenas de diálogos. Os dois protagonistas se encontram quando a pesquisadora Zahira penetra em território arghiano. Ao invés de entregá-la às autoridades, o vigia Ariel passa a atuar com ela, depois que ela lhe conta sobre sua busca por dois braceletes lendários, de poderes curativos e que facultam aos seus usuários comandarem poderes fabulosos que os tornam capazes de se teletransportar de um mundo a outro. Enquanto o casal busca os objetos mágicos (ou hipertecnológicos), travam contato com outros povos e suas lendas e conhecimentos, orientados por uma antiga profecia, e são perseguidos pelas duas forças em conflito.

A autora criou uma história dinâmica e divertida, escrita com precisão e devendo algo ao filme épico de fantasia científica de Peter Yates, Krull, de 1983. As ótimas ilustrações em preto e branco de Getúlio Delphim, com traço enérgico e figuras elegantes como as de Alex Raymond, ampliam os conteúdos de FC e de referência. A capa de Chico Coelho não está à altura.

O Terceiro Milênio: Um Sonho no Espaço, de José Maria Doménech T. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2.ª edição, 1972 [1971?], 454 páginas. Prefácio de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Posfácio de Rose Marie Muraro. Brochura. Doménech Tarafa, pode muito bem ter escrito o primeiro romance brasileiro de FC hard, O Terceiro Milênio. Na Primeira Onda (1957 a 1972), autores como Rubens Teixeira Scavone e Jeronymo Monteiro tinham tentado, mas erraram no tom ou no conteúdo científico. O conteúdo e o projeto editorial — que incluiu duas edições em 1972, uma delas ilustrada e a outra pela Editora Vozes, conhecida pela sua linha de sociologia, outra pelo Círculo do Livro (1974), uma adaptação em quadrinhos pela EBAL, e publicação nos Estados Unidos e em Portugal (1975) — expressavam o projeto desse autor catalão radicado no Brasil de se alinhar ao futurismo de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke (autores citados por ele na introdução) e de Alvin Toffler (a chamada da capa, “perspectiva de ficção científica para receber sem trauma o violento impacto do futuro”, inspira-se no conceito de Toffler do “choque do futuro”). Seu interesse pelo futurismo era antigo: sua tese “Oikospolis”, defendida em 1936 na Universidade de Barcelona, desenhava uma sociedade utópica do futuro.

O Terceiro Milênio: Um Sonho no Espaço, de José Maria Doménech T. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2.ª edição, 1972 [1971?], 454 páginas. Prefácio de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Posfácio de Rose Marie Muraro. Brochura. Doménech Tarafa, pode muito bem ter escrito o primeiro romance brasileiro de FC hard, O Terceiro Milênio. Na Primeira Onda (1957 a 1972), autores como Rubens Teixeira Scavone e Jeronymo Monteiro tinham tentado, mas erraram no tom ou no conteúdo científico. O conteúdo e o projeto editorial — que incluiu duas edições em 1972, uma delas ilustrada e a outra pela Editora Vozes, conhecida pela sua linha de sociologia, outra pelo Círculo do Livro (1974), uma adaptação em quadrinhos pela EBAL, e publicação nos Estados Unidos e em Portugal (1975) — expressavam o projeto desse autor catalão radicado no Brasil de se alinhar ao futurismo de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke (autores citados por ele na introdução) e de Alvin Toffler (a chamada da capa, “perspectiva de ficção científica para receber sem trauma o violento impacto do futuro”, inspira-se no conceito de Toffler do “choque do futuro”). Seu interesse pelo futurismo era antigo: sua tese “Oikospolis”, defendida em 1936 na Universidade de Barcelona, desenhava uma sociedade utópica do futuro.

A ambição, porém, é temperada por declarações como esta, no prefácio: “Este livro não é um tratado de futurologia e também não deve ser consultado como monitor científico, muito embora o que nele se descreve possa vir a acontecer em futuro mais ou menos próximo […].” Ao contrário da crítica à ciência embutida nas distopias inimigas da tecnocracia e do regime militar de então, o romance se alinha com a postura redentora de Asimov e Clarke, ao declarar: na “era supertecnológica que se aproxima em que todos os poderes” serão outorgados à humanidade, “inclusive o do controle remoto de sua própria genética, [haveremos de] galgar os últimos degraus que a separam ainda da plenitude total e da suprema felicidade, abolindo definitivamente da face da Terra a miséria, a ignorância, a doença e a maldade […].” Pesado em seu pendor ensaístico, o livro apresenta personagens e situações apenas no capítulo XVII, e a primeira linha de diálogo no capítulo XXXII. Propõe uma expedição extra-solar a vários planetas candidatos a colônia humana, dando pano para a comunicação de conhecimentos de astronomia e exobiologia. Mas a dilatação temporal faz com que a tripulação retorne — desapontada com os resultados — após uma avassaladora guerra nuclear, leitmotif herdado da Primeira Onda mas também na ordem do dia do novo momento.

O interesse da solução do autor está no retorno da tripulação levando-a a uma humanidade reformulada como sociedade de bem-estar e deleite. Mulheres liberadas, vivendo em uma colônia marciana, os recebem de braços abertos, situação que aponta para a revolução sexual. Por outro lado, se no ciclo chistoso de contos de FC do início do século 20 o recurso do “foi tudo um sonho” protege o autor da pecha de visionário louco, em O Terceiro Milênio (toda a exploração da guerra nuclear era um sonho do comandante da expedição extra-solar) ele mina o autor justamente da convicção do futurista.

Há pouco de Brasil no romance, e a ausência de um material subsequente pelo autor (o livro seria o primeiro de uma série) sugere que o seu projeto de assumir o manto de Asimov, Clarke e Toffler entre nós não progrediu. Seu vasto conhecimento científico-tecnológico e a propensão hedonista expressa nos capítulos finais encontram eco na figura de Jorge Luiz Calife, adepto da FC hard, autor de romances marcantes como Padrões de Contato (1985) e Horizonte de Eventos (1986), mais imaginativos do que a mera dimensão futurista e com um quê brasileiro, carioca, Bossa Nova, na proposição de uma sociedade espacial livre, amigável e harmoniosa.

A Cidade Proibida, de Álvaro Cardoso Gomes. São Paulo: Editora Moderna, 1997, 190 páginas. Prefácio de Carlos Felipe Moisés. Brochura. Tive aulas de Literatura Portuguesa com Álvaro Cardoso Gomes na FFLCH/USP. Era um professor meio áspero, com a mania de chamar os alunos de “mancebo” e as alunas de “santinha”… Não terminei o curso com ele. Mas fui atrás de adquirir esta novela, misto de FC e de ficção religiosa, e até peguei o autógrafo. Certamente, eu era melhor fã de ficção científica do que aluno.

A Cidade Proibida, de Álvaro Cardoso Gomes. São Paulo: Editora Moderna, 1997, 190 páginas. Prefácio de Carlos Felipe Moisés. Brochura. Tive aulas de Literatura Portuguesa com Álvaro Cardoso Gomes na FFLCH/USP. Era um professor meio áspero, com a mania de chamar os alunos de “mancebo” e as alunas de “santinha”… Não terminei o curso com ele. Mas fui atrás de adquirir esta novela, misto de FC e de ficção religiosa, e até peguei o autógrafo. Certamente, eu era melhor fã de ficção científica do que aluno.

No prefácio, Carlos Felipe Moisés associa o livro às HQs e RPGs, e aventa que seria “a primeira obra punk–dark-gótica exclusivamente literária, em nosso idioma”. Se quis dizer algo próximo do cyberpunk, não se trata da primeira, evidentemente. De saída, a nota do autor diz que é um futuro distante, posterior a várias guerras nucleares e ao aquecimento global do planeta. Vivendo nesse cenário distópico, o protagonista sintomaticamente se chama Jó.

No plano do detalhe, a ambientação urbana e degradada lembra as imagens de Não Verás País Nenhum, de Ignácio de Loyola Brandão. As encrencas de Jó começam quando ele aceita guardar um objeto de um “pássaro” (gíria para homossexual) alvo de um abaixo-assinado exigindo a sua expulsão do condomínio onde vivem os dois, e que Jó se recusara a assinar. Na sequência, é atacado pelo síndico, e mais tarde testemunha o pássaro ser assassinado. Na metrópole meio cyberpunk, com chuva ácida e tudo, outdoors convocavam o público a visitar “o País da Cocanha” — onde, em Blade Runner, eram as colônias foramundo. Jó se confessa a um padre cético, e então vai à torre da Golden Yoshitame Corporation, onde trabalhar em um laboratório. Lá, protege uma cobaia gigante à qual se afeiçoou. Libertar a cobaia expressa seus próprios desejos libertários, mas o enredo ainda não chegou ao seu núcleo. Isso ocorre quando Jó vai ao bairro oriental, travando contato com um samurai que é alvo do desejo velado de Jó por transcendência — ele busca o vislumbre de um “anjo” que o redima. Mas o que o samurai faz é tomá-lo por membro da gangue rival de Solozzo, e o conduz ao líder local da Yakuza. O texto inclui diálogos enigmáticos, uma jovem chinesa entregue a Jó, a revelação do interesse do chefão por um certo talismã, a fuga de Jó e a garota para os esgotos da cidade, onde o herói reencontra a cobaia libertada por ele. Desembocam nos braços da máfia, desta vez. Solozzo extrai deles os meios de invadir a fortaleza da Yakuza. Surge uma gangue de motoqueiros punks. A partir daí, a narrativa se aproxima do tupinipunk, com um festival sincrético que conta com a presença de um “Papa Dalai Olodum” e a busca por um orgasmo espiritual. Gomes sai momentaneamente do território de Brandão e entra no de Fausto Fawcett. Mais situações cyberpunk se alternam rapidamente, o texto apenas tocando a superespecifidade característica do subgênero, mantendo-se sempre ligeiro e alusivo ao transcendente — concentrado na figura do talismã, que não poupa o livro de um final pálido.

A Cidade Proibida é exemplo de cyberpunk não tupinipunk, juntamente com A Ordem dos Futuros (1993),de Ricardo Gouveia, um livro para o leitor jovem; Megalópolis (2006), de Júlio Emílio Braz (idem); Cyber Brasiliana (2010), de Richard Diegues; e Rio: Zona de Guerra (2014), de Leo Lopes. Melhor sucedido é Pantokrátor (2020), de Ricardo Labuto Gondim.

Arte de capa de Cirton Genaro.

Atentado em Itaipu, de Martins de Oliveira. São Paulo: Editora Alfa-Ômega, 1983, 184 páginas. Arte de capa de Cirton Genaro. Brochura. Li esta novela para saber se ela se enquadrava no subgênero da FC conhecido como guerra futura (negativo), já que a premissa é a de um atentado terrorista na barragem de Itaipu, visando causar uma guerra entre Brasil e Argentina. A mesma premissa foi usada muito positivamente por Henrique Flory em sua noveleta de FC “A Pedra que Canta” (1991).

No meio da abertura política, o romance aborda dois complôs, um do comunismo revolucionário liderado por um militante brasileiro (talvez moldado em cima do famigerado terrorista internacional venezuelano Carlos, o Chacal), e o outro conduzido pelos linha-dura da ditadura militar de então. Por um lado, uma guerra entre Argentina e Brasil para desestabilizar e humilhar dois governos militares; do outro, a persistência da ditadura brasileira. O suspense em torno desses dois fatos negativos, separados pela linha ideológica que marcou a Guerra Fria, garante o interesse da leitura, apesar da falta de um herói central ou de interesse humano maior. É claro, com o fim da ditadura marcado para as eleições presidenciais de 1984, este romance de intriga política estava no calor do momento.

Médico de formação, Martins de Oliveira começou sua carreira em 1966 com Outono Vermelho, romance no mesmo gênero. Em 1982, publicou Os Vinte e um Dias de Outubro. O crítico e cientista político Marcello Simão Branco abordou Atentado em Itaipu no site Almanaque de Arte Fantástica Brasileira, achando-o interessante e coerente com o quadro político de então. Incluiu-o em sua lista de “Ficções da Abertura”, um conceito de 2013. O romance por certo chama a atenção pela premissa e pelo retrato político. É escrito com firmeza e uma prosa jornalística que nunca absorve o leitor, mas ao mesmo tempo se esquiva do recurso buscado pela maioria absoluta dos thrillers e romances de intriga internacional, que é o de não abandonar o olhar contemporâneo e “salvar o dia”, reestabelecendo o equilíbrio das coisas que a tensão do atentado ameaçava destruir. Trabalhando com um futuro brevíssimo, se podemos ver assim, Oliveira tem a coragem de, no fim do livro, acionar o detonador.

Arte de capa de Carlos Rocha.

Shiroma: Phoenix Terra, de Roberto Causo. São Paulo: Malean Studio/Selo Miskdo, 1.ª edição eletrônica, 27 de dezembro de 2020, 10.984 KB. Arte de capa de Carlos Rocha. Ilustrações internas de Eduardo Brasil. E-book Kindle. Graças ao fabuloso trabalho de Taira Yuji, a minha noveleta Shiroma: Phoenix Terra existe agora como e-book. A primeira narrativa do segundo ciclo das aventuras de Shiroma, ela já havia aparecido em março na revista Universo GalAxis Anual 2019. Shiroma, agora sem o jugo de Tera e Tiago, o casal que a havia raptado ainda criança, precisa de recursos financeiros. Ela já foi caçada pelo principal empregador de Tera e Tiago, a organização criminosa interestelar Associação Céu e Terra da Era Galáctica. A única estratégia de longo prazo que Shiroma enxerga é investigar essa organização e prejudicar ao máximo a sua capacidade de ação.

Ela vai ao planeta Phoenix Terra, na Zona 3 de Expansão Humana, para se consultar com Torgo Borkien, um especialista em arte xenoarqueológica, visando vender algumas das peças que encontrou no planeta renegado, que herdou com a morte de Tera e Tiago. Valiosas por expressarem o ápice tecnológico de uma misteriosa civilização perdida, essas peças do que tem sido chamado de weirdcraft podem alcançar um preço alto no mercado. Mas o que Shiroma encontra no estranho planeta Phoenix Terra é mais conflito e violência. Embutida no suspense e na aventura, há uma reflexão crítica sobre o mercado da arte. Destaca-se nessa edição de Shiroma: Phoenix Terra, a deslumbrante ilustração de capa de Carlos Rocha, as atraentes ilustrações internas de Eduardo Brasil, e a diagramação de Taira Yuji. Este último elemento prova que o e-book pode ser muito mais elegante e criativo do que temos visto nos últimos anos.

Arte de capa de Italo Bianchi.

A Filha do Inca, de Menotti del Picchia. São Paulo: Martins/Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, 1980, 254 páginas. Arte de capa de Italo Bianchi. Brochura. Esta é a minha segunda leitura de A República 3000 ou A Filha do Inca (1930), referência de romance de mundo perdido dentro da FC brasileira, sendo que a primeira foi na infância. Apresenta uma utopia supertecnológica e socialista literalmente circundada pela selva do Brasil Central, montada ali por refugiados da Ilha de Creta que chegaram ao continente milhares de anos antes dos portugueses. Protegida por um campo elétrico que mata todo que o toca, tenta controlar o passado aprisionando a princesa inca do título; e o futuro, por meio de uma emigração em massa para as estrelas, onde deverá fundar uma nova utopia. Os habitantes também existem em um estado intermediário — entre o ser humano e a máquina. São ciborgues de corpos metálicos de hélices integradas às costas, e um olho só na cabeça em formato de capacete.

A cidade perdida é descoberta por uma expedição brasileira, agredida por indígenas. O drama que se instala perante os sobreviventes, Capitão Fragoso e Cabo Maneco, é o do cativeiro e da morte, prisioneiros da terrível inflexibilidade dos cidadãos da república: também estão lá prisioneiros há séculos os membros da realeza inca Capac e Raymi — esta, chamada pelos locais de “o monstro”, e por quem Fragoso se apaixona imediatamente —, mantidos vivos e jovens há séculos pelos cidadãos como lembrete do seu triunfo sobre os nativos do continente. São descendentes diretos de Manco Capac, o fundador do império inca no século 13. Um erro de Capac, atrelado às grandes máquinas que suprem a república de energia e mantêm a fronteira elétrica, condena-o à morte. O arbítrio capital é racionalizado pelos cidadãos da república como um ato de respeito à cultura dos incas derrotados por eles, séculos antes. A Fragoso e Maneco caberá substituí-los como símbolo do triunfo e como mão de obra no controle das máquinas.

A ciência da República 3000 seria mil anos mais avançada do que a do restante da humanidade. É predominantemente elétrica, com a transmissão sem fio pelo ar por meio de ondas, e com processos, que chamaríamos de “parapsíquicos”, de visão e audição à distância que permitiam aos seus sábios se manterem inteirados dos conhecimentos internacionais. Além disso, realizavam uma espécie de comunicação e hipnose à distância, pela “telenergia, de irradiação pessoal”. Muitas histórias de mundo perdido podem ser apenas nominalmente FC, por imaginarem geografias ou processos históricos desconhecidos, mas todas estas especulações de superciência reforçam a inserção do romance dentro do gênero, por mais ligeiras que possam ser. Mais do que a tecnologia imaginária, enfoca uma questão central para a FC: a evolução humana. O darwinismo é mencionado pelos ciborgues da república, e os restos encontrados na barreira elétrica testemunham, de modo confuso e anacrônico, a evolução animal e humana no continente. Para além da evolução passada, o romance olha para a evolução futura dos ciborgues pós-humanos da República 3000. Estão à beira de uma descoberta que vai lhes permitir dominar a “energia pura” do universo e “condicionar a lei da gravidade”, facultando aos ciborgues emigrarem do planeta em uma grande arribação que fornece o deus ex-machina para a escapada dos quatro prisioneiros. Esse momento de clímax é efetivo, mesmo que enfraqueça a agência dos heróis — algo comum na ficção científica nacional do período, tendo como exceção o clássico 3 Meses no Século 81 (1947), de Jeronymo Monteiro, e o ótimo O Rei do Mundo Perdido (1933), de Hamilcar de Garcia.

A compressão evolutiva presente na visão do passado, materializada nos restos da barreira elétrica, ao mesmo tempo que é falha fornece um contraponto à compressão evolutiva da visão especulativa futura, que a revoada dos cidadãos da república representa. Na utopia dos cretenses isolados no Brasil, a evolução para longe da condição humana é presentificada, torna-se visível, e o salto evolutivo testemunhável. Trata-se, é claro, de um conceito de evolução intermediada pela tecnologia — algo que a FC internacional iria trabalhar incansavelmente na segunda metade do século XX, em especial após o advento do Movimento Cyberpunk na década de 1980.

Arte de capa de Lila Galvão Figueiredo.

Xisto no Espaço, de Lúcia Machado de Almeida. São Paulo: Editora Brasiliense, Coleção Jovens do Mundo Todo, 8.ª edição, 1972 [1967], 76 páginas. Arte de capa de Lila Galvão Figueiredo. Muito republicada na década de 1970 e 80, Lúcia Machado de Almeida (1910-2005) marcou época nos gêneros ficção de crime (O Escaravelho do Diabo) e ficção científica (Spharion) para crianças. Este Xisto no Espaço, sequência de Aventuras de Xisto (1957), uma fantasia, foi ganhador do Prêmio Jabuti. Nisso, chegou antes da FC nacional adulta.

Reizinho do planeta Terra, Xisto recebe uma mensagem com uma ameaça interplanetária: “CASO XISTO NÃO VENHA ATÉ MINOS, ATACAREMOS VOSSO PLANETA QUANDO ESTE SAIR DE SEU EIXO. INÚTIL REAGIR. RUTUS, O QUE NÃO TEM SANGUE, SENHOR DE MINOS.” Xisto e seu sidekick trapalhão Bruzo logo embarcam em um foguete, provido de um bom suprimento de pastéis de queijo (o favorito do herói). O início do capítulo II testemunha o quanto a mecânica do lançamento de foguetes haviam penetrado na cultura brasileira. Os heróis saem do alcance do Cinturão de Van Allen e cruzam nuvens de estrôncio-90 [sic], para pousar no planeta Nívea, que, obviamente, não faz parte do Sistema Solar e onde encontram insetos gigantes — como no conto de Lúcia Benedetti (que também escreveu para crianças), “Correio Sideral” (1961). Nesse mundo, conhecem Kibrusni, o invisível “menino do espaço”, parte de uma espécie que já nasce falando. O pai dele é o grande sábio local, que explica as coisas a Xisto, a respeito de Rutus e o planeta Minos. Nívea é atacado por uma arma biológica disparada por Minos, a “gelatina da morte”, que destrói boa parte da vida no planeta. Um momento apocalíptico — novamente, reflexo da ameaça nuclear de então.

Em Minos, enfim, Xisto e seus amigos encontram um morcego gigante, o raio da morte, e um mundo cinzento e morto. O contrário do jardim em ponto grande visto em Nívea. Eles também descobrem a verdade sobre o vilão Rutus — um homem artificial criado por dois cientistas locais, um anão e um altão, ambos focados em destruir a infância e dominar todos os planetas que puderem. Por trás do technobabble hiperativo e da ilogicidade que, dizem os especialistas, encanta as crianças brasileiras em nossa literatura infantil, a descrição de Minos e dos cientistas aponta para o mesmo temor da desumanização e da agressão à natureza e à vida promovidas pelo cientificismo, que marcou tanto da Geração GRD.

Quadrinhos

Sargento Rock: Entre a Morte e o Inferno (Between Hell and a Hard Place), de Joe Kubert & Brian Azzarello. São Paulo: Opera Graphica Editora, 2005, 144 páginas. Prefácio de Joe Kubert. Tradução de Roberto Guedes. Capa dura. Salvo erro de memória, adquiri há anos esta vistosa edição especial em uma das minhas visitas à loja Terramédia — hoje Omniverse Hobby Store. Quando eu tinha entre 11 e 12 anos, fui um fã do Sgt. Rock, incomum personagem de ficção militar da DC Comics. Ainda possuo meus exemplares do 1 ao 41, com algumas lacunas e várias duplicatas, da edição publicada no Brasil pela EBAL na década de 1970.

Sargento Rock: Entre a Morte e o Inferno (Between Hell and a Hard Place), de Joe Kubert & Brian Azzarello. São Paulo: Opera Graphica Editora, 2005, 144 páginas. Prefácio de Joe Kubert. Tradução de Roberto Guedes. Capa dura. Salvo erro de memória, adquiri há anos esta vistosa edição especial em uma das minhas visitas à loja Terramédia — hoje Omniverse Hobby Store. Quando eu tinha entre 11 e 12 anos, fui um fã do Sgt. Rock, incomum personagem de ficção militar da DC Comics. Ainda possuo meus exemplares do 1 ao 41, com algumas lacunas e várias duplicatas, da edição publicada no Brasil pela EBAL na década de 1970.

Lançado originalmente pelo agora extinto (em 2020) selo Vertigo, da DC, Entre a Morte e o Inferno dá oportunidade da arte solta e vibrante de Joe Kubert encontrar uma expressão nova. O roteiro de Brian Azzarello, porém, começa com um clichê da ficção militar (e da experiência militar americana na II Guerra Mundial), que me soou estranho às histórias do Sgt. Rock: a hostilidade dos veteranos às tropas de reposição. Outra coisa difícil para um fã do personagem é ver a Companhia Moleza (Easy Company, igual a da série Band of Brothers) contemplando crimes de guerra. Claramente, Azzarello busca o Santo Graal dos quadrinhos americanos, desde o advento do romance gráfico na década de 1980: a transformação dos quadrinhos em uma arte reconhecidamente adulta.

Nesta narrativa que persegue o mistério de um assassinato triplo no meio da guerra, e que inclui duas ou três sequências de várias páginas sem balões de diálogo, Azzarello foi claramente bem-sucedido. Personagens sombrios agem heroicamente ou testemunham o heroísmo de figuras antes apagadas, o amor possessivo emerge no meio do ódio entre combatentes, um estupro coletivo é lembrado, clichês marciais são tratados com devastadora ironia. E no auge do combate a Moleza tem que se virar sem o seu líder, ao mesmo tempo em que se reconcilia com a sua liderança moral. Com tantas área cinzentas na narrativa, Kubert, que também assina o prefácio, escolheu abrir mão da cor e desenvolver tudo com uma aguada em sépia — e preservando o vigor do seu traço. Uma linda edição, na qual faltou apenas um capricho maior na tradução, que comete vários falsos cognatos.

Outras Leituras

Scientific American Brasil Ano 19, N.º 212, outubro de 2020, Nastari Editores, 66 páginas. A Scientific American surgiu em 1845 e veio a adotar um modelo em que textos de divulgação científica são em geral escritos por cientistas, mas editados inhouse. A edição especial dos 175 anos da revista foi marcado pela coragem de avaliar os erros da publicação desde a época em que chauvinismo sexual e racial eram a norma, o darwinismo social saudado como natural e correto, e a eugenia era considerada um conceito positivo e politicamente desejável. Tais revisões acontecem na seção especial 175 Anos de Descoberta, que abre com o curto artigo “Reconhecendo os nossos Erros”, de Jen Schwartz & Dan Schlenoff. O próximo, “Nosso Lugar no Universo”, de Martin Rees, cobre a expansão do entendimento das proporções do universo, enquanto “A Nossa Origem”, de Kate Wong, faz o mesmo quanto ao conhecimento da evolução humana. “Os Piores Momentos da Terra”, de Peter Brannen, aborda as extinções em massa que atingiram o planeta no passado, e, fechando a seção especial, “Os Manipuladores a Informação”, de Naomi Oreskes & Erik M. Conway, trata da inovação tecnológica e seu impacto. Nas seções fixas, o ensaio “A Pesquisa e as Más Companhias”, de Naomi Oreskes, reconhece os erros do presente, tendo como estudo de caso o relacionamento infeliz entre o mercador de sexo adolescente Jeffrey Epstein e a Universidade de Harvard. O brasileiro Salvador Nogueira trata da possibilidade de haver vida em Vênus, a partir da controversa descoberta de fosfina na atmosfera do nosso vizinho mais próximo.

Scientific American Brasil Ano 19, N.º 212, outubro de 2020, Nastari Editores, 66 páginas. A Scientific American surgiu em 1845 e veio a adotar um modelo em que textos de divulgação científica são em geral escritos por cientistas, mas editados inhouse. A edição especial dos 175 anos da revista foi marcado pela coragem de avaliar os erros da publicação desde a época em que chauvinismo sexual e racial eram a norma, o darwinismo social saudado como natural e correto, e a eugenia era considerada um conceito positivo e politicamente desejável. Tais revisões acontecem na seção especial 175 Anos de Descoberta, que abre com o curto artigo “Reconhecendo os nossos Erros”, de Jen Schwartz & Dan Schlenoff. O próximo, “Nosso Lugar no Universo”, de Martin Rees, cobre a expansão do entendimento das proporções do universo, enquanto “A Nossa Origem”, de Kate Wong, faz o mesmo quanto ao conhecimento da evolução humana. “Os Piores Momentos da Terra”, de Peter Brannen, aborda as extinções em massa que atingiram o planeta no passado, e, fechando a seção especial, “Os Manipuladores a Informação”, de Naomi Oreskes & Erik M. Conway, trata da inovação tecnológica e seu impacto. Nas seções fixas, o ensaio “A Pesquisa e as Más Companhias”, de Naomi Oreskes, reconhece os erros do presente, tendo como estudo de caso o relacionamento infeliz entre o mercador de sexo adolescente Jeffrey Epstein e a Universidade de Harvard. O brasileiro Salvador Nogueira trata da possibilidade de haver vida em Vênus, a partir da controversa descoberta de fosfina na atmosfera do nosso vizinho mais próximo.

—Roberto Causo

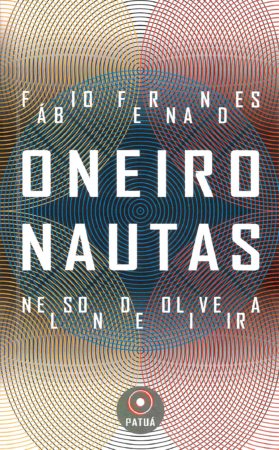

Oneironautas, de Fábio Fernandes & Nelson de Oliveira. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 90 páginas. Texto de orelha de Santiago Santos. Livro de bolso.

Oneironautas, de Fábio Fernandes & Nelson de Oliveira. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 90 páginas. Texto de orelha de Santiago Santos. Livro de bolso.