Em janeiro, eu me dediquei a terminar alguns livros que havia iniciado e que estavam meios soltos pelo apartamento. Entre eles, antologias de histórias de ficção científica, um romance de FC hard e um ensaio em forma de livro, que repercutiu sobre o mundo da FC.

Narrativas Fantásticas do Malleus Maleficarum ou O Martelo das Feiticeiras: Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas, Paulo Soriano, ed. Itabuna-BA: Mondrongo, 2019, 76 páginas. Tradução de Paulo Soriano. Brochura. Paulo Soriano é um dínamo baiano voltado para o conto fantástico clássico e o horror, também embaixador cultural não oficial do Brasil junto à Galiza. No finzinho de 2019, ele lançou este livro muito bonito na apresentação gráfica, e surpreendente como proposta e no conteúdo. Nele, Soriano reúne trechos do infame Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas em que o fantástico estão presentes de forma narrativa, com traduções dele próprio. O “manual” é de fins do século 15…

Narrativas Fantásticas do Malleus Maleficarum ou O Martelo das Feiticeiras: Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas, Paulo Soriano, ed. Itabuna-BA: Mondrongo, 2019, 76 páginas. Tradução de Paulo Soriano. Brochura. Paulo Soriano é um dínamo baiano voltado para o conto fantástico clássico e o horror, também embaixador cultural não oficial do Brasil junto à Galiza. No finzinho de 2019, ele lançou este livro muito bonito na apresentação gráfica, e surpreendente como proposta e no conteúdo. Nele, Soriano reúne trechos do infame Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas em que o fantástico estão presentes de forma narrativa, com traduções dele próprio. O “manual” é de fins do século 15…

A primeira coisa que salta aos olhos é como se verifica, por comparação, o quanto a narrativa de horror e do conto fantástico bebe dessa fonte. Entre os feitos das feiticeiras estão transformar um marinheiro em asno, bruxas que colecionam pênis dos desavisados, impotência masculina induzida por feitiço (há uma constante aí?), um padre enfeitiçado que se recupera pelo exorcismo de um bispo cego, um lenhador aloprado que escapa da punição por ter atacado uma mulher, colocando a culpa em bruxas que teriam assumido a forma de gatos. A atribuição de infertilidade ou problemas gestacionais às bruxas parece ter sido comum, com várias narrativas a respeito. A ideia da cópula do diabo e da sedução de outras seguidores do demônio também. Em uma narrativa, as bruxas causam lepra. “O Bispo Enfeitiçado” é uma das narrativas mais reveladoras dos dois pesos e duas medidas da mentalidade da época: um bispo assume uma amante (contra a norma do celibato), ficando doente pouco depois. Desencantado, procura uma “anciã” (outra bruxa?) que faz um contrafeitiço, afirmando que quem o enfeitiçara primeiro iria morrer. Quem morre é a amante dele, que retorna feliz para as suas obrigações clericais, sem que ninguém questionasse os seus pecadilhos. Clérigos são muitas vezes tanto vítimas quanto salvadores, atestando a importância que se davam na época. Soriano coligiu ele mesmo as histórias e as traduziu muito bem do inglês e do espanhol. O livro que ele produziu pela Mondrongo é bonito, com um design sugestivo. O livro de onde elas surgiram é uma obra terrível. Um grande exercício de fake news que, assim como as dos nossos dias, mobilizou as populações a atos violentos ancorados na ignorância, e à suspeita contra os vizinhos. Um muito obrigado a Paulo Soriano pelo seu trabalho de nos trazer essas narrativas, assustadoras até pela realidade da “caça às bruxas” que inspiraram. O horror e a vida real nunca estão muito longe, no século 15 ou no 21.

Arte de capa de Gregory Bridges.

Year’s Best SF 9, de David G. Hartwell & Kathryn Cramer, eds. Nova York: EOS, 1.ª edição, 2004, 500 páginas. Arte de capa de Gregory Bridges. Paperback. No mercado de língua inglesa, são comuns antologias dos melhores do ano, recolhendo histórias de todas as fontes: revistas, antologias originais e sites, fornecendo ao leitor um apanhado do que se passa no campo e fornecendo aos autores uma oportunidade de distinção. Esse segmento vem lá da década de 1970, já foi mais forte mas ainda está valendo. David Hartwell foi um editor e antologista muito importante, desencarnado em 2016 em um acidente doméstico. Sua série Year’s Best SF, editada com Kathryn Cramer, sua esposa, foi longeva (de 1996 a 2013). No período em que saiu este livro, o mercado para narrativas curtas passava pela transição para as revistas digitais.

Este volume que recupera textos de 2003 inclui, num fato raro, duas histórias traduzidas, uma argentina e outra espanhola. Foram extraídas da pioneira antologia Cosmos Latinos: An Anthology of Science Fiction from Latin America and Spain, editada por Andrea L. Bell & Yolanda Molina-Gavilán. Essa antologia incluiu histórias dos brasileiros Jeronymo Monteiro, André Carneiro e Braulio Tavares, mas Hartwell & Cramer preferiram selecionar histórias da argentina Angélica Gorodischer e dos espanhóis Ricard de la Casa & Pedro Jorge Romero. Outros nomes presentes em Year’s Best SF 9 incluem alguns gigantes como Octavia E. Butler, Gene Wolfe, Joe Haldeman, John Varley e Gregory Benford, além de autores que estavam se destacando naquele momento, como Charles Stross e Cory Doctorow — este, com dois romances publicados pela Editora Record no Brasil, e cuja história “Nimby and the Dimension Hoppers” espanta pelo estilo descolorido. Hartwell se vinculava muito à FC hard, e a sua série de antologias dos melhores era marcada por pouca coisa borderline e uma adesão mais estrita aos parâmetros da FC como gênero. Na introdução, ele declara:

“Este livro está cheio de ficção científica — cada história no livro é claramente isso e não algo diferente.” —David G. Hartwell & Kathryn Cramer. Year’s Best SF 9.

Os editores destacam a presença da novela “The Albertine Chronicles”, do escritor mainstream Rick Moody, que eu conhecia da edição da revista McSweeney’s editada por Michael Chabon focada em pulp fiction, e uma novela que falhou em me cativar. (Moody é autor de Ice Storm, romance de 1994 que virou filme de Ang Lee em 1997.) As histórias que mais apreciei na antologia foram algumas das mais simples em termos narrativos: “The Waters of Meribah”, do inglês Tony Ballantyne, acompanha um jovem desfavorecido em um habitat artificial, escolhido como cobaia para um experimento cósmico; e “Annuity Clinic”, de Nigel Brown, outro inglês, sátira com um fundo de “domínio dos robôs” sobre um futuro em que a direita conseguiu dar cabo do socializado sistema de saúde britânico, obrigando os idosos a venderem partes dos seus corpos para conseguirem manter alguma condição de vida. O assunto sombrio é desenvolvido em situações singelas que desembocam em um final gelante.

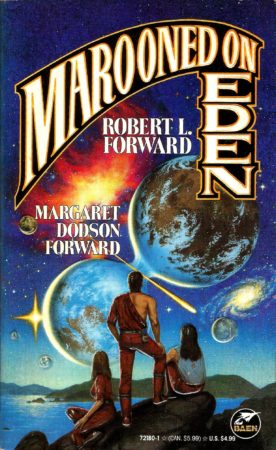

Arte de capa de David Mattingly.

Marooned on Eden, de Robert L. Forward & Martha Dodson Forward. Nova York: Baen Books, 1.ª edição, 1993, 372 páginas. Arte de capa de David Mattingly. Paperback. O escritor de FC Gerson Lodi-Ribeiro me presenteou com este romance de FC hard em algum momento da década de 1990. Faz parte da série Rocheworld, que apresenta um planeta binário de contato, e como eu propus algo semelhante no meu Glória Sombria: A Primeira Missão do Matador (2013), resolvi dar uma olhada agora para aprender mais a respeito. O romance, porém, se passa em outro planeta de um sistema complexo, que inclui aquele binário de contato (que figura tão proeminentemente na bela capa de David Mattingly). Apenas o substancial anexo técnico ao final do livro, disfarçado de relatórios de missão, traz informações sobre a estranha geometria planetária.

Uma equipe transnacional está no sistema investigando os seus diversos planetas. Uma delas desce até Zuni, lua de um gigante gasoso, sofrendo uma pane ao amerrissar e ficando náufraga por tanto tempo, que relacionamentos conjugais se estabelecem e o acontece primeiro contato com alienígenas locais — plantas inteligentes. A vida comunitária firmada no lugar leva, em conjunto com uma absurda suposição da inteligência artificial que os acompanha, a uma situação de reprodução coletiva que é a principal complicação do romance. Os humanos no local são acompanhados por um conjunto de alienígenas marítimos inteligentes, herdados do livro anterior da série, Ocean Under the Ice (1993), também escrito com a esposa de Robert Forward, Martha (note que na capa a editora enganou-se quanto ao nome dela, grafado como “Margaret”). Quem narra a maior parte das aventuras em Zuni é Reiki LeRoux, de origem japonesa e com uma dicção algo estereotipada, registrada em seu diário. O lugar em que se refugiam é um pequeno arquipélago, capaz de suprir a maior parte das suas necessidades de abrigo e alimentação, e indutor de uma vida simples de cooperação comunitária — daí a presença do conceito do Éden. No fundo, aquele pendor tão americano para o exílio e a colonização, ancorado na história do país, e que Stephen King satirizou em Dança Macabra (1981) como o “Espírito Pioneiro”. Trata-se, porém, de uma versão sem esse ranço, celebrando a vida simples e humana, em um romance modesto e descomplicado, mas agradável. Robert L. Forward (1932-2002) foi escritor e cientista (físico), e os livros 2, 3 e 4 da série Rocheworld foram escritos com a esposa Martha e a filha Julie.

Detalhe de outra arte de David Mattingly para Ocean under the Ice (1994), livro 4 da série Rocheworld.

Arte de capa de Bob Warner.

Far Frontiers, de Martin H. Greenberg & Larry Segriff, eds. Nova York: DAW Books, 1.ª edição, 2000, 310 páginas. Arte de capa de Bob Warner. Paperback. No começo do século, a tradicional DAW Books, fundada pelo editor de FC Donald A. Wollheim e especializada nesse gênero e na fantasia, publicou uma série de antologias originais editadas por Segriff & Greenberg e também por John Helfers & Greenberg. Eu consegui no Sebo do Farah, de São Paulo e que não existe mais, as seguintes: Star Colonies (2000), Guardsmen of Tomorrow (2000), Future Wars (2003) e esta Far Frontiers. Todas abrigam temas tradicionais da ficção científica, vinculados à aventura.

Estão no livro Robert J. Sawyer, Kristine Kathryn Rusch, Lawrence Watt-Evans, Julie E. Czerneda, Andre Norton e Jane Lindskold. Contudo, as histórias que mais gostei foram escritas por Kathleen M. Massie-Ferch, Alan Dean Foster e Robin Wayne Bailey. “Traces”, de Massie-Ferch, é uma noveleta sobre uma cientista dedicada que, em um contexto de exploração espacial mas dentro de um regime fundamentalista religioso, encontra uma rocha que não deveria estar naquele sistema estelar, importada ou exportada por uma civilização alienígena. Como isso ela incorre um dogma severo, e se vê na mira de um oficial político. A história é narrada com solidez, delicadeza e a perspectiva de uma mulher determinada que não alijou nem a maternidade nem o idealismo científico. A minha outra preferência pessoal é “Chauna”, de Foster, conto em um centenário ricaço persegue com fundos pessoais uma lenda que leva à descoberta de uma forma de vida estelar antes ignorada. Um tratamento de temas antigos dentro da FC, mas realizado com um genuíno sense of wonder. Finalmente, a terceira é “Angel on the Outward Side”, de Bailey, outra noveleta, mas uma movimentada space opera à lá Star Wars com elementos de mundo perdido saídos quase que diretamente de Ela (1887), de H. Rider Haggard, e que encanta pelo despego com que se atira à aventura e ao melodrama. A ilustração de Bob Warner na capa é uma arte digital de ficção científica militar, não necessariamente a expressão mais característica do tema.

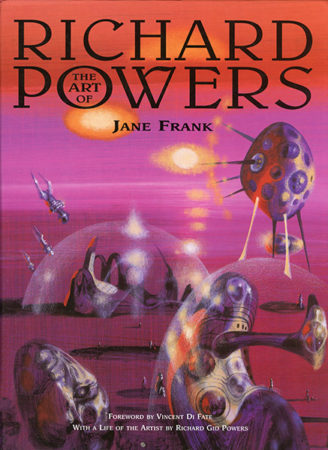

Arte de capa de Richard Powers.

The Art of Richard Powers, de Jane Frank. Londres: Paper Tiger, 2001, 128 páginas. Prefácio de Vincent Di Fate. Esboço biográfico de Richard Gid Powers. Arte de capa de Richard Powers. Hardcover. Richard Powers (1921-1996) foi um artista de galeria, surrealista e abstrato, que produziu muitas ilustrações editoriais, especialmente de ficção científica e horror. No campo da FC ele foi marcante, ganhando reconhecimento duradouro e criando tendência. No Brasil, foi muito apreciado pelos editores Gumercindo Rocha Dorea e Fausto Cunha, na Primeira Onda da FC Brasileira, e influenciou capas do artista Eddie Moyna publicadas na Coleção Ficção Científica GRD, de Dorea.

No prefácio, o também artista de FC e historiador do campo Vincent Di Fate, autor do monumental livro de arte Infinite Worlds (1997), aponta Powers com uma das três maiores influências sobre esse campo (as outras sendo Frank R. Paul e J. Allen St. John). O primeiro capítulo é um esboço biográfico, muito pessoal, escrito por Richard Gid Powers, filho do artista. Ele narra, por exemplo, pesquisas de texturas e atmosferas em uma ilha no Maine e nas florestas do Estado de Nova York, as agruras da vida do artista e as suas principais exposições, e seu ódio ao político Richard Nixon e aos radicais chics da década de 1970. Jane Frank, uma conhecida colecionadora de arte de FC (com o marido Howard Frank), entra com seu texto apenas no capítulo 2, discorrendo sobre o abstracionismo surrealista de Powers, sua presença na ilustração editorial do macabro ou do horror, e a diversidade de estilos dele, dentro do surrealismo, e as suas explorações técnicas dentro dessa escola. Para a arte de FC, ele trouxe formas orgânicas, oníricas em diálogo com os ícones do gênero, transformados por texturas inquietantes — máquinas com uma pátina orgânica e organismos com texturas minerais ou metálicas, figuras humanas despersonalizadas como manequins e estranhos efeitos etéreos diluindo formas reconhecíveis. Powers, como muitos artistas, encantou-se com a possibilidade de produzir um discurso visual coerente e narrativo, que ele chamou de “Mundo de fFlar”, com direito a um manifesto satírico. O livro encerra com trechos de entrevistas e um checklist de capas de livros — Powers realizou mais de 1400 em vida. Um livro fabuloso, que enriquece muito o entendimento de sua arte peculiar, e valoriza a posse dos livros com as suas ilustrações.

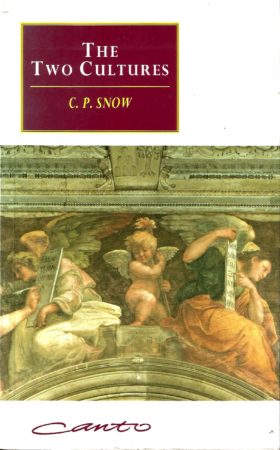

The Two Cultures, de C. P. Snow. Cambridge/Nova York: Cambridge University Press, Série Canto, 1996 [1959, 1964, 1993], 108 páginas. Prefácio de Stefan Collini. Trade paperback. Lançado em 1956 pelo romancista e físico inglês C. P. Snow (1905-1980), o “Debate das Duas Culturas” ainda é lembrado como uma referência importante, dentro do campo da ficção científica. O fosso entre os intelectuais literários e a cultura científica foi apontado por Snow em um artigo e mais tarde na palestra “The Two Cultures and the Scientific Revolution”, depois publicada em livro. Esta edição inclui não apenas a palestra original, mas um texto de 1963, “The Two Cultures: A Second Look”, em que ele analisa o que teria mudado no interim. Nos meus estudos ao longo dos anos eu havia lido a introdução extensa de Stefan Collini (que por si só já vale a leitura) e a palestra de Snow, só agora lendo essa última parte. Interessa notar que, no Brasil e sem conhecimento das ideias de Snow, o nosso André Carneiro havia tratado, em termos semelhantes, das diferenças entre os intelectuais tradicionais e a cultura científica, no seu ensaio pioneiro Introdução ao Estudo da “Science Fiction” (1967).

The Two Cultures, de C. P. Snow. Cambridge/Nova York: Cambridge University Press, Série Canto, 1996 [1959, 1964, 1993], 108 páginas. Prefácio de Stefan Collini. Trade paperback. Lançado em 1956 pelo romancista e físico inglês C. P. Snow (1905-1980), o “Debate das Duas Culturas” ainda é lembrado como uma referência importante, dentro do campo da ficção científica. O fosso entre os intelectuais literários e a cultura científica foi apontado por Snow em um artigo e mais tarde na palestra “The Two Cultures and the Scientific Revolution”, depois publicada em livro. Esta edição inclui não apenas a palestra original, mas um texto de 1963, “The Two Cultures: A Second Look”, em que ele analisa o que teria mudado no interim. Nos meus estudos ao longo dos anos eu havia lido a introdução extensa de Stefan Collini (que por si só já vale a leitura) e a palestra de Snow, só agora lendo essa última parte. Interessa notar que, no Brasil e sem conhecimento das ideias de Snow, o nosso André Carneiro havia tratado, em termos semelhantes, das diferenças entre os intelectuais tradicionais e a cultura científica, no seu ensaio pioneiro Introdução ao Estudo da “Science Fiction” (1967).

Snow argumenta que há uma divisão entre as duas culturas, a partir de um diagnóstico da dominância modernista sobre o discurso intelectual no Ocidente. A divisão impediria que a revolução científica e seus benefícios fossem democratizados, em especial a industrialização. A maior parte do problema estaria nos intelectuais literários, chamados por Snow de “luditas naturais” e “esnobes”. F. R. Leavis, o árbitro do bom gosto literário e campeão da causa da alta cultura como refinadora da civilização escreveu respostas enfurecidas contra Snow, que escreveu:

“Eu acredito que toda a sociedade ocidental esteja sendo dividida, cada vez mais, em dois grupos polarizados. […] [E]m um polo temos os intelectuais literários, que, incidentalmente enquanto ninguém olhava, passaram a se referir a si mesmos como ‘intelectuais’, como se não existissem outros. […] [N]o outro [polo] os cientistas. Entre os dois um abismo de incompreensão mútua […].” —C. P. Snow, The Two Cultures.

Snow confronta o pessimismo do primeiro polo, com o otimismo do segundo. A saída para o dilema é repensar a educação. O livro dedica muito à comparação entre o sistema educacional britânico e o americano, o russo e o alemão. De fato, é estranho como as populações desconhecem que ciência e tecnologia constituem as bases da vida humana moderna, parecendo sublimá-las em objetos de consumo e extensões high-tech de uma comunicação mesquinha do nível das ruas. Agora, com a chegada ao poder de grupos anticiência e do retorno do país a um estado de fornecedor de matéria-prima e de produtos agropecuários, a advertência de Snow devia calar entre os brasileiros. Escrevendo há quase 60 anos, Snow acertou ao prever que a próxima revolução estaria no terreno da computação e da automação, mas seus receios quanto à China não se confirmaram mesmo no seu tempo de vida — e hoje nós vemos o país asiático na fronteira desses campos. Ao afirmar que não parecia haver lugar em que as duas culturas se encontrassem ele também pode ter errado, já que a ficção científica oferece um campo possível para esse encontro. Após o fenômeno dos tigres asiáticos e da China como a segunda economia do mundo, os conselhos de Snow quanto às necessidades de levar a revolução científica aos pobres parecem muito enfraquecidos. Hoje, talvez ele nos falasse sobre como o abismo entre as duas culturas e a ignorância científica enfraqueceria nossas chances de enfrentar os desafios da crise climática e da extinção em massa de flora e fauna. Ameaças tão grandes ao futuro da humanidade quanto a tensão nuclear entre Ocidente e Oriente, no seu tempo.

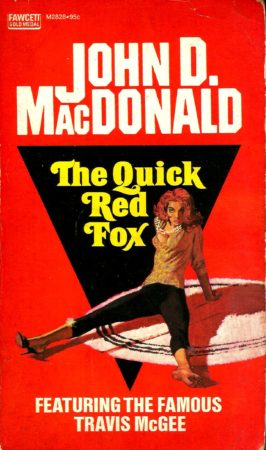

Arte de capa de Ron Lesser.

The Quick Red Fox, de John D. MacDonald. Greenwich, Connecticut: Fawcett Gold Medal, 1964, 160 páginas. Arte de capa de Ron Lesser. Paperback. Assim como muitos escritores de ficção de crime, MacDonald tem o seu detetive titular de uma série, Travis McGee. Este é o meu primeiro contato com o detetive peripatético, já que não atua em uma única área, viajando bastante. A história começa em Miami, onde McGee vive em um barco. Ele é contratado pela estrela de Hollywood Lysa Dean para recuperar umas fotos comprometedoras de uma orgia da qual ela teria participado. Para isso, o relutante McGee tem que fazer par com a assistente pessoal da estrela, a competente Dana Holtzer. Eles passam a viajar juntos na trilha dos chantageadores, e desenvolvem um interesse amoroso um pelo outro — como em On the Run, que já comentei aqui. Dana trabalha duro para manter um marido comatoso que requer cuidados médicos constantes, um toque melodramático mas interessante, definidor da personagem. Também é interessante e divertido que, fingindo serem um casal, os dois desenvolvam uma dinâmica bem humorada de marido e mulher — violando a noção de que esse tipo de coisa diminuiria o herói másculo.

A investigação leva o casal, de uma jovem institucionalizada por excesso de drogas, até as altas rodas. No percurso, descobrem que a maior parte dos participantes da orgia foram mortos. No final da linha, McGee encurrala uma beldade assassina, mas comete o erro de dar-lhe as costas e paga um preço — assim como Dana. Hospitalizada com uma concussão, ao recobrar os sentidos ela não tem mais os mesmos sentimentos pelo detetive particular. Em grande parte, o trajeto do herói é pontuado pelo encontro com o que poderia ser chamado, usando a terminologia de hoje, de uma “feminilidade tóxica”. O autor oferece a masculinidade centrada do herói e a feminilidade responsável de Dana como contrapontos. Focada no fecho do romance, onde Lysa tenta se oferecer a McGee para economizar o pagamento pelos seus serviços, a ilustração de capa do prolífico Ron Lesser diz tudo: a “disponibilidade” dela, o seu desarranjo e surpresa com a reação dele.

Quadrinhos

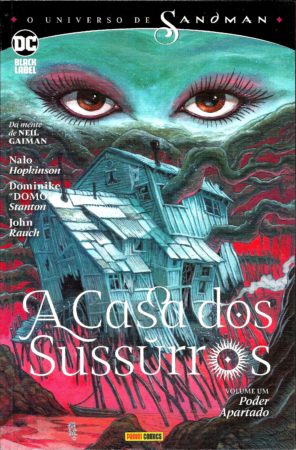

Arte de capa de Jae Lee & June Chang.

A Casa dos Sussurros Volume Um: Poder Apartado (House of Whispers Vol. 1), de Nalo Hopkinson (texto) e Dominique “DOMO” Santon (arte). Barueri-SP: Panini Brasil 2019, 194 páginas. Tradução de Érico Assis. Arte de capa de Jae Lee & June Chang. Esta HQ de uma série patrocinada por Neil Gaiman, “O Universo de Sandman”, é, até onde eu saiba, a estreia no Brasil da escritora afro-canadense de origem caribenha Nalo Hopkinson, de boa reputação no mundo da FC e fantasia e língua inglesa. Algo a celebrar.

O álbum abre com ocorrências sangrentas no plano dos sonhos, mas logo salta para a cidade de New Orleans, onde uma família afro-americana incomum é apresentada (o pai é um homem gay com casamento homo-afetivo e a filha mais velha namora uma garota). Ali também vemos entidades do sincretismo afro local se relacionando — incluindo uma figura de Iemanjá que, na última página do livro, aparece, salvo engano, desenhada por ninguém menos que Bill Sienkiewicz, com a fisionomia de Hopkinson.

O ponto focal da história, que dá direito a cenas de mediunidade afro, trata de como o sobrinho dessa figura foi soltar no mundo o flagelo pandêmico de uma praga de zumbis. Inicialmente, me soou como uma concessão aos modismos do cinema, até que me lembrei de que o zumbi como monstro moderno da ficção de horror surge justamente da cultura afro-caribenha. A autora mantém a tensão entre o que ocorre no nosso mundo e o que tem lugar nos diversos mundos sobrenaturais invocados pelo Universo de Sandman e pela cultura afro. Achei apenas que a parte ambientada no mundo “real” saiu perdendo. Embora a arte seja um pouco incerta, há muito o que elogiar nesta história rica e original, cuja solução aguarda um segundo volume.

—Roberto Causo

Sonetos do Amor Obscuro e Divã do Tamarit (Sonetos del amor oscuro; Divan del Tamarit), de Federico García Lorca. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Literatura Íbero-Americana vol. 2, 2012, 88 páginas. Capa dura. Tradução e apresentação de William Agel de Mello.

Sonetos do Amor Obscuro e Divã do Tamarit (Sonetos del amor oscuro; Divan del Tamarit), de Federico García Lorca. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Literatura Íbero-Americana vol. 2, 2012, 88 páginas. Capa dura. Tradução e apresentação de William Agel de Mello. A Poeira da Glória, de Martim Vasques da Cunha. Rio de Janeiro: Editora Record, 2015, 628 palavras. Brochura.

A Poeira da Glória, de Martim Vasques da Cunha. Rio de Janeiro: Editora Record, 2015, 628 palavras. Brochura. O Lobo do Espaço, de Fausto Cunha. Rio de Janeiro: Ciranda dos Livros, 1984, 80 páginas. Ilustrado.

O Lobo do Espaço, de Fausto Cunha. Rio de Janeiro: Ciranda dos Livros, 1984, 80 páginas. Ilustrado. Kindred: Laços de Sangue (Kindred), de Octavia E. Butler. São Paulo: Editora Morro Branco, 2017 [1979], 446 palavras. Capa dura. Tradução de Carolina Caires Coelho.

Kindred: Laços de Sangue (Kindred), de Octavia E. Butler. São Paulo: Editora Morro Branco, 2017 [1979], 446 palavras. Capa dura. Tradução de Carolina Caires Coelho.  Jean Nouvel, de Marco Casamonti. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 8, 2011, 80 páginas. Capa dura. Tradução de Marcos Maffei.

Jean Nouvel, de Marco Casamonti. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 8, 2011, 80 páginas. Capa dura. Tradução de Marcos Maffei.

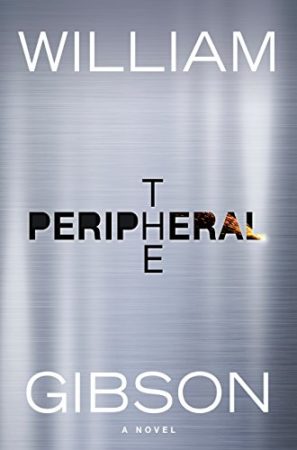

The Peripheral, de William Gibson.

The Peripheral, de William Gibson.

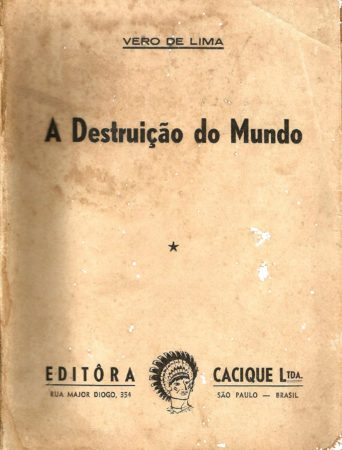

A Destruição do Mundo, de Vero de Lima. São Paulo: Editora Cacique, s.d. [1955?], 182 páginas. Brochura.

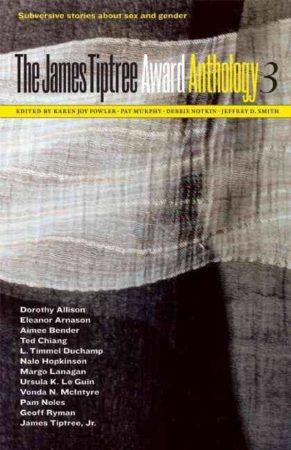

A Destruição do Mundo, de Vero de Lima. São Paulo: Editora Cacique, s.d. [1955?], 182 páginas. Brochura. The James Tiptree Award Anthology 3, de Karen Joy Fowler, Pat Murphy, Debbie Notkin & Jeffrey D. Smith, eds. San Francisco, CA: Tachyon Publications, 2007, 274 páginas. Trade paperback

The James Tiptree Award Anthology 3, de Karen Joy Fowler, Pat Murphy, Debbie Notkin & Jeffrey D. Smith, eds. San Francisco, CA: Tachyon Publications, 2007, 274 páginas. Trade paperback