Roberto Causo saúda o marco atingido pela série alemã de ficção científica Perry Rhodan: sua edição de número 3000!

PERRY RHODAN 3000

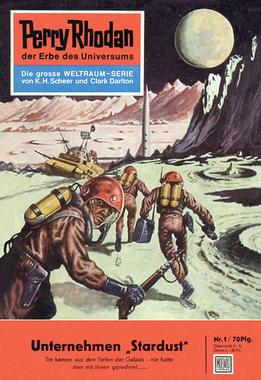

A estreia de Perry Rhodan em 1961. arte de capa de Johnny Bruck.

É sabido que sou grande fã da série de space opera Perry Rhodan, criada em setembro de 1961 pela dupla de autores alemães K. H. Scheer & Walter Ernsting (escrevendo como “Clark Darlton”). A série é um mundo ficcional compartilhado, ou shared world. Isso significa que diversos autores escrevem os episódios dentro de um enredo-mestre. O fato espantoso é que Perry Rhodan ainda está em circulação, o que significa que, grosso modo, três gerações de leitores têm se nutrido dela desde seu surgimento — e que várias gerações de autores também emprestaram seu talento a ela.

Conheci a série em 1975, ano em que ela chegou pela segunda vez ao Brasil — a primeira foi em 1968 com o romance Operação Astral, reunindo os dois primeiros episódios em uma única narrativa, e publicado pelas Edições O Cruzeiro em sua Coleção Galáxia 2000. O primeiro episódio foi escrito por Scheer e o segundo por Darlton, mas Operação Astral foi creditado apenas ao primeiro. Isso se deu em parte pelo fato de ter sido traduzido do francês, da coleção Anticipacion da editora Fleuve Noir, que publicou a série por muito tempo, desde 1966, dentro desse exato esquema: dois episódios por volume, e toda a série creditada a apenas um autor. Essa prática de agrupar duas aventuras por edição acontece porque os episódios da série são escritos dentro das dimensões relativamente curtas da novela (entre 17.500 e 40 mil palavras).

Em 1975, a Ediouro, o selo editorial da Tecnoprint, do Rio de Janeiro, trouxe Perry Rhodan ao país como uma série de fato. Nesse ano, eu tinha 9 anos e vivia na cidade Sumaré, no Interior do Estado de São Paulo. Na Alemanha, a série é publicada como revistas no formato pulp. No Brasil, ela aparecia como livros de bolso, menores que um paperback americano, e claramente inspirados na apresentação justamente na edição americana lançada pela Ace Books em 1969 e editada pelo “Mr. Science Fiction”, Forrest J. Ackerman.

A Abóbada Energética. Arte de capa de Gray Morrow.

Na época, demorei algum tempo para engatar na leitura dos livros, mais complexos do que minha dieta habitual de gibis. Se bem me recordo, o primeiro episódio que comprei foi o N.º 24, Na Selva do Mundo Primitivo. Mas o primeiro que li foi o N.º 3, A Abóbada Energética. Quando finalmente minha jovem consciência mergulhou na narrativa, minha cabeça explodiu. Com o auxílio do dono da banca de revistas em que eu os comprava, o Sr. Miguel Moreno, e também com o recurso do reembolso postal, completei a coleção e passei a ler os livrinhos compulsivamente, às vezes um a cada dois dias. Foi minha entrada na ficção científica escrita, e a partir dela passei a adquirir tudo o que fosse apresentado como FC: Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke e tudo o mais que circulava naquele tempo.

—

Perry Rhodan propriamente foi uma febre mundial, num momento em que, nos anos do pós-guerra, uma infinidade de produtos culturais de diferentes origens ganharam projeção mundo afora — foi uma instância de globalização cultural que o fim da guerra, surpreendentemente, abriu. A Inglaterra tinha James Bond e Os Beatles. A França tinha Asterix e a Bélgica tinha Tintin. A Itália tinha o western spaguetti. O Japão tinha Godzilla e sua galeria de monstros acompanhantes. O Brasil teve o Ciclo do Cangaço e o Cinema Novo. E a Alemanha tinha Perry Rhodan. Além de ser publicada no Brasil e Estados Unidos, a série apareceu em Israel (em edição pirata), na França, no Japão, na Itália, na Holanda, na Grécia, na Inglaterra, na Finlândia…

Nas décadas de 1970 e 80, o Brasil era um país fechado, ainda sob o regime militar, e as informações sobre a ficção científica estrangeira não eram comuns. Em algum momento da década de 1980, porém, eu adquiri The Illustrated Book of Science Fiction Lists (1983), do pesquisador inglês Mike Ashley, que informava que Perry Rhodan já havia vencido a casa dos 1200 episódios na Alemanha.

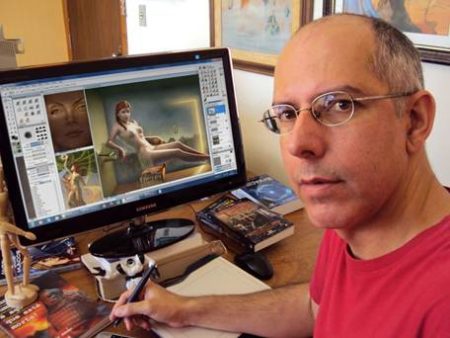

O tempo passou. Veio a Internet e a informação sobre a série multiplicou-se. Além disso, em 2001, a SSPG Editora, de Belo Horizonte, conduzida por Rodrigo de Lélis e César Maciel, leitores de Perry Rhodan, trouxe de volta a série ao Brasil depois que a Ediouro a deixou escapar, no início da década de 1990. A SSPG Editora lançou uma edição muito distinta, com dois episódios por volume e muito conteúdo extra. Graças à boa vontade dele, eu participei, ao longo dos anos, dessa edição com ilustrações, contos e artigos. Mais recentemente, depois que a publicação passou a ser exclusivamente no formato de e-books, também com revisões — e com histórias do Universo GalAxis, os contos da série Shiroma, Matadora Ciborgue “O Novo Protótipo” e “Cheiro de Predador”. Todas essas colaborações foram uma honra e um grande prazer para mim.

O Perry Rhodan japonês. Edição 500.

Nesse ínterim, Perry Rhodan ultrapassou os 2000 episódios… Há pouco tempo, no Japão a série chegou aos 500 volumes — o que significa ter alcançado o episódio de número 1000, já que na edição da importante editora Hayakawa também são dois episódios por livro.

E agora é chegado o momento da Alemanha comemorar a publicação do episódio de número 3000.

—

Não se trata de um feito corriqueiro, mesmo no plano da ficção científica internacional. Só para se ter uma ideia, em 2015, a famosa revista americana de FC Analog Science Fiction and Fact, que nasceu como Amazing Stories em 1930, chegou sem hiatos ao seu número 1000. A periodicidade da revista é outra, e é preciso assinalar que seu impacto foi bem maior, ditando como seria o núcleo central da FC entre 1938 e 1948 (a Era de Outro da FC), e compondo uma referência essencial para o gênero no mundo todo. Autores da Astounding como A. E. van Vogt e Isaac Asimov influenciaram a própria série Perry Rhodan. Mas considerando a dinâmica editorial em torno da ficção científica, o tempo de existência e a produtividade da criação alemã a tornam um fenômeno sem precedentes. O próprio site oficial de Perry Rhodan lembra que ela é “a mais longa história contínua do mundo”, e declara: “Em todos esses anos, nem uma única edição foi perdida: não importa se acontecem crises mundiais ou desastres naturais, não importa se houve o pouso na Lua ou a queda do muro de Berlim, a edição de Perry Rhodan ia sair.”

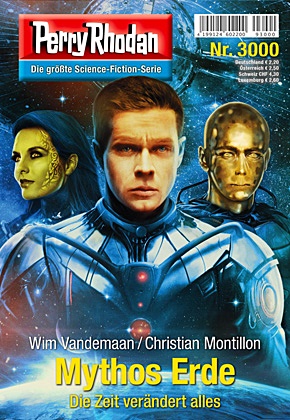

Perry Rhodan 3000. Arte de capa de Swen Papenbrock.

O título do Perry Rhodan 3000 é Mythos Erde — “Mito Terra” — e traz a chamada “O Tempo Muda Tudo”. Foi escrito por Win Vandermaan & Christian Montillon. Com arte de capa de Swen Papenbrock, o episódio foi lançado em 15 de fevereiro de 2019, na Alemanha. O dois autores são também os atuais coordenadores da série, elaborando o enredo-mestre. A editora alemã Pabel-Moewig lançou uma grande campanha de publicidade com participação dos autores e do capista, ações nas redes sociais e anúncios em estações de metrô por todo o país, além de uma pequena convenção realizada no dia 9 de fevereiro.

Mythos Erde inicia um novo ciclo da saga Perry Rhodan, que evolui em ciclos em que a situação cosmopolítica da galáxia e da humanidade é rearranjada, com grandes lapsos temporais e o surgimento de novas tecnologias. O protagonista Perry Rhodan e um grupo cada vez mais estreito de colaboradores próximos persistem fornecendo o fio da meada, uma vez que ainda no primeiro ciclo conquistaram a imortalidade, por graça da superinteligência Aquilo. O novo ciclo em questão foi batizado de “Mythos”, e, segundo o blog de César Maciel, “descreve um futuro distante no qual Perry Rhodan, a bordo de sua nave Ras Tschubai, ‘contempla um mundo que se tornou desconhecido para ele’. Segundo os autores, tanto este episódio como todo o ciclo ‘terão ligação com um antigo mito da série’. Várias histórias do novo ciclo se passarão na Via Láctea, porém os personagens principais da série também irão para galáxias distantes e se encontrarão com novas raças.”

—

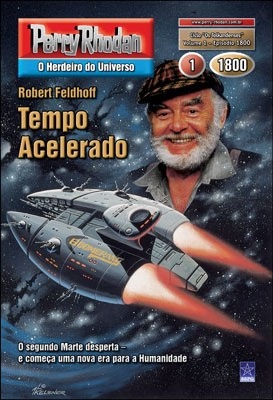

A nova frente de publicação da SSPG Editora começa com o Perry Rhodan 1800. Arte de capa de Al Kelsner.

Quase que concomitante com o lançamento do Perry Rhodan 3000, a SSPG Editora — que tem várias frentes de publicação, desenvolvendo diversos ciclos da série ao mesmo tempo — abriu um novo ciclo com a publicação em e-book do episódio 1800. O episódio tem o título de Tempo Acelerado, de autoria de Robert Feldhoff. Nele, Rhodan e seus associados retornam de uma longa expedição a outras áreas do universo, externas à Via Láctea. Ao retornarem, encontram o Sistema Solar envolvido com todo um outro contexto político que parece abdicar da sua força e experiência. Mas surge um fenômeno que pode exigir o engajamento deles: o misterioso planeta Trokan, que em momentos anteriores da série veio a ocupar a posição orbital de Marte, desperta para uma estranha atividade em que se lança em uma progressão temporal milhões de vezes mais rápida do que aquela do restante do universo conhecido. Ao mesmo tempo, as preocupações de Rhodan se concentram na profecia da Ponte para o Infinito, que ele deve alcançar, forçando-o a imaginar um projeto futuro para a humanidade. O episódio inaugura o ciclo “Thoregon”, e é uma aposta da SSPG de renovação dos leitores da série, com um lapso de mais de 800 episódios entre ele e os ciclos que a editora já trabalhava.

Além disso, Tempo Acelerado inaugura um novo capista da série, Al Kelsner, que aparece pela primeira vez no Brasil. Até então, Perry Rhodan havia sido dominado pela figura dinâmica de Johnny Bruck, que produziu centenas de capar para a série e seus produtos secundários, que incluíam romances solo e revistas em quadrinhos. Rodrigo de Lélis nos informa: “Alfred Kelsner estreou como capista da série principal de Perry Rhodan justamente no N.º 1800, logo após a morte de Johnny Bruck. Antes disso, ele só ilustrou a coleção dos romances planetários, mas não publicamos nada dela aqui.”

Muito habilidoso, Kelsner possui uma arte-final mais harmoniosa maior e um senso mais unificado e sofisticado no design de naves, aparelhos, construções e vestimentas. Na capa do 1800 ele retrata a nave Boomerang, fornecida a ele e seus amigos depois que retornam da sua jornada extragaláctica, encimada pela fotografia tratada do rosto de Bruck, numa homenagem ao prolífico artista falecido em 1995, em um acidente de moto. O próprio Bruck aparece na história como um pintor de paisagens que se instala clandestinamente na residência de Rhodan, enquanto ele esteve fora, e com o qual vem a estabelecer uma amizade terna, após o retorno do herói.

Descrito como um astronauta americano, nos primeiros ciclos Perry Rhodan era uma expressão do “homem que se apoia em si mesmo” (o self-reliant man), da idealização do pensador Ralph Waldo Emerson. Não hesita em, ao herdar a tecnologia superior dos alienígenas arcônidas, declarar-se apátrida — sabendo que o país que se apossasse dessa tecnologia dominaria o mundo. Eram os anos da guerra fria, sem margem para idealismo pessoal ou para a negação do conflito ideológico entre Oriente e Ocidente. Mas o herói opta por concentrar-se em preparar o futuro para o desafio da inserção da Terra no violento contexto maior da política galáctica.

Ao longo das décadas, Rhodan perdeu alguma de suas características, mas acumulou um lastro de atitudes, vitórias e aventuras que certamente alimenta a mística em torno do personagem perante seus leitores. Estes, devem encontrar no herói e no vasto universo ficcional que ele impulsiona algo a ser dito sobre o mundo atual e as suas encrencas. Por qual outra razão, para além das dimensões incomparáveis e da longevidade invicta, o interesse pela série agora tri-milenar poderia ter se mantido até o século XXI?

—Roberto Causo

Histórias para Lembrar Dormindo, de Braulio Tavares. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 1.ª edição, 2013, 176 páginas. Ilustrações internas de Christiano Menezes. Brochura.

Histórias para Lembrar Dormindo, de Braulio Tavares. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 1.ª edição, 2013, 176 páginas. Ilustrações internas de Christiano Menezes. Brochura.

Raymond Chandler: Uma Vida (A Mysterious Something in the Light: The Life of Raymond Chandler), de Tom Williams. São Paulo: Editora Benvirá, 2014 (2012), 456 páginas. Tradução de Fabio Storino. Brochura.

Raymond Chandler: Uma Vida (A Mysterious Something in the Light: The Life of Raymond Chandler), de Tom Williams. São Paulo: Editora Benvirá, 2014 (2012), 456 páginas. Tradução de Fabio Storino. Brochura. Conjurações & Terra Seca, de Paola Siviero. São Paulo: Edição de autor, 1.ª edição, 2015, 20 páginas. Folheto.

Conjurações & Terra Seca, de Paola Siviero. São Paulo: Edição de autor, 1.ª edição, 2015, 20 páginas. Folheto.  Sabixões & Sabixinhos: Philosophus Brasilis, de Sofia Soft & Teo Adorno. São Paulo: Alink Editora, outono de 2018, 104 páginas. Livro de bolso.

Sabixões & Sabixinhos: Philosophus Brasilis, de Sofia Soft & Teo Adorno. São Paulo: Alink Editora, outono de 2018, 104 páginas. Livro de bolso. Às Moscas, Armas! de Nelson de Oliveira.

Às Moscas, Armas! de Nelson de Oliveira.

Graças ao interesse do proprietário da Omniverse, Luis Mauro Gonçalves Batista, Mestre das Marés terá espaço na tradicional loja nerd/geek de São Paulo. Luis Mauro já oferece à sua clientela o melhor preço de Mestre das Marés (Devir Brasil), em relação ao sugerido pela editora. Para honrar esse interesse, e dos leitores que prestigiarem o lançamento, Taira Yuji, o designer chefe e fundador do Estúdio Desire — associado com Roberto Causo e o artista de ficção científica Vagner Vargas, na administração e promoção do Universo GalAxis — produziu um poster exclusivo para a Omniverse, oferecido gratuitamente a quem adquirir lá qualquer livro das séries As Lições do Matador e Shiroma, Matadora Ciborgue.

Graças ao interesse do proprietário da Omniverse, Luis Mauro Gonçalves Batista, Mestre das Marés terá espaço na tradicional loja nerd/geek de São Paulo. Luis Mauro já oferece à sua clientela o melhor preço de Mestre das Marés (Devir Brasil), em relação ao sugerido pela editora. Para honrar esse interesse, e dos leitores que prestigiarem o lançamento, Taira Yuji, o designer chefe e fundador do Estúdio Desire — associado com Roberto Causo e o artista de ficção científica Vagner Vargas, na administração e promoção do Universo GalAxis — produziu um poster exclusivo para a Omniverse, oferecido gratuitamente a quem adquirir lá qualquer livro das séries As Lições do Matador e Shiroma, Matadora Ciborgue.