Em agosto, dobradinhas de livros de Braulio Tavares e Nelson de Oliveira, mas de leitura variada entre eles. Gostei especialmente da biografia de Raymond Chandler, por Tom Williams.

Histórias para Lembrar Dormindo, de Braulio Tavares. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 1.ª edição, 2013, 176 páginas. Ilustrações internas de Christiano Menezes. Brochura. Na minha modesta opinião, o miniconto ou flash fiction desfruta de um interesse injustificado no Brasil. A prática se comunica com a crônica, formato de produção de ficção ou não-ficção que também tem aqui prestígio desmedido, chegando a exportar o seu tom, em geral subjetivo, para o conto e até o romance. Além disso, muita gente que vai trás do miniconto carece da habilidade necessária para o acúmulo de efeitos que ele precisa ter pra valer a pena. Sua escrita é mais afinada com a precisão cuidadosa que o poema precisa, do que com os recursos de ambientação, caracterização, narração e diálogos, do conto. Mas aí temos Braulio Tavares, um escritor que possui exatamente essas habilidades.

Histórias para Lembrar Dormindo, de Braulio Tavares. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 1.ª edição, 2013, 176 páginas. Ilustrações internas de Christiano Menezes. Brochura. Na minha modesta opinião, o miniconto ou flash fiction desfruta de um interesse injustificado no Brasil. A prática se comunica com a crônica, formato de produção de ficção ou não-ficção que também tem aqui prestígio desmedido, chegando a exportar o seu tom, em geral subjetivo, para o conto e até o romance. Além disso, muita gente que vai trás do miniconto carece da habilidade necessária para o acúmulo de efeitos que ele precisa ter pra valer a pena. Sua escrita é mais afinada com a precisão cuidadosa que o poema precisa, do que com os recursos de ambientação, caracterização, narração e diálogos, do conto. Mas aí temos Braulio Tavares, um escritor que possui exatamente essas habilidades.

Todos os textos deste Histórias para Lembrar Dormindo foram publicados na coluna diária que ele mantém no Jornal da Paraíba e vão de 2.900 a 3.000 toques. São 40 deles distribuídos em duas partes, todos com duas páginas de ilustração feitas por Christiano Menezes, remetendo à ilustração científica. Em quase todos, a prosa precisa requerida, num estilo brilhante e finais surpreendentes sempre bem casados com o curto desenvolvimento. A ponto de o leitor ficar antecipando a rasteira elegante, brutal, inquietante ou irônica que, muitas vezes, revela o fantástico dentro do fantástico. Muitas das histórias possuem um tom mitológico próprio do Nordeste, formando um conjunto particularmente saboroso, enquanto outras são ambientadas em diferentes países. Algumas nos levam a outros universos — e as letras intercaladas na capa sugerem esse elemento dominante, filosófico, da interpenetração do real com o irreal. No limite de três mil toques, Braulio Tavares muitas vezes cria heterotopias que exploram, de modo sugestivo, as incertezas pós-modernistas. Já falei de um outro livro de Braulio Tavares aqui, Sete Monstros Brasileiros, e enxergo esse autor como um dos principais nomes da Segunda Onda da Ficção Científica Brasileira, e um dos melhores escritores em atividade que temos. Eu pessoalmente gostaria de vê-lo escrevendo novelas e romances, mas em Histórias para Lembrar Dormindo você e eu temos 40 exemplos do seu talento inigualável no quadro nacional da ficção especulativa.

Arte de capa de Maercio Siqueira.

Peleja de Braulio Tavares com Marco Haurélio, de Braulio Tavares & Marco Haurélio. Fortaleza: Tupynanquim Editora, 2017, 32 páginas. Capa de Maercio Siqueira. Brochura. A vida é muito estranha. Um dia depois de acabar a leitura de Histórias para Lembrar Dormindo, minha esposa Finisia Fideli e eu encontramos Braulio “Brown Leo” Tavares diante do estande da Editora Draco, na 25.º Bienal do Livro de São Paulo. Por pura coincidência. Ele nos levou ao maravilhoso estande da Editora IMEPH e da Câmara Cearense do Livro, dominado por um enorme caminhão que transporta o seu acervo e, no local, transformou-se em um palco para cantadores e artesãos. Braulio, um dos melhores autores brasileiros de ficção científica de todos os tempos, foi nosso guia nesse mundo paralelo que ele habita — o da poesia de cordel e do repente. Conhecemos o novo livro do Braulio, o romance Bandeira Sobrinho: Uma Vida e Alguns Versos (IMEPH, 2017). Fomos apresentados por ele aos poetas Evaristo Geraldo, Rouxinol do Rinaré e Marco Haurélio — este último, seu parceiro num duelo de repentista feito no Facebook e compilado neste livro. “Você que apanhou do Braulio, então?” brinquei com ele. É claro, a prática é menos de disputa e mais de colaboração, e dependendo do intervalo das respostas em verso, feitas nos comentários do Facebook, pode ter sido mais como um round-robin, em que um escritor se compromete a levar adiante um trecho escrito pelo anterior, respeitando suas soluções, antes de repassá-lo a outro ou ao mesmo para uma nova rodada.

A “peleja” começa com os poetas saudando um ao outro e Marco Haurélio perguntando a Braulio o que é o cordel. Segue-se, em sextilhas, definições e elogios à poesia de cordel. Há, nesse ponto, um elemento de saudosismo rural que me agradou, tendo crescido no interior de São Paulo. Segue-se uma alternância de formatos. Na seção em “martelo galopado” (dez versos por estrofe), Ésio Rafael forneceu o mote repetido nos dois versos finais. Em “gemedeira”, as sextilhas têm mote de Rouxinol do Rinaré e se desenvolvem em torno do gemer como padecer ou reclamar, e o conteúdo foi mais de crítica política e social (sobre o Brasil, claro). Em “galope à beira-mar”, os poetas expressam maior erudição e inventividade nas imagens, em dez versos de mais fôlego. No “mote de sete sílabas” também são dez versos, e num mote que celebra o sertanejo. Em “oito pés a quadrão”, oito versos discutem a arte — e aí também evoca-se o clássico e o contemporâneo, tendência de muito cordel por aí. No “martelo alagoano”, os poetas reafirmam a tradição e suas influências individuais. Não há como não admirar essa dupla de artistas da palavra. Na xilogravura de Maercio Siqueira, Braulio é o da esquerda e Marco o da direita.

Arte de capa de Maercio Siqueira.

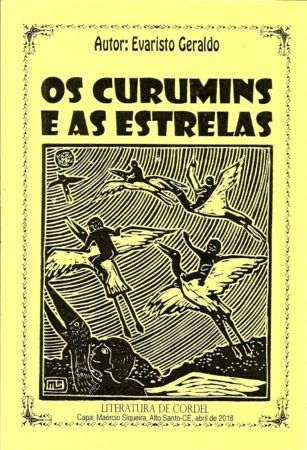

Os Curumins e as Estrelas, de Evaristo Geraldo. Alto Santo, CE: Edição do autor, abril de 2018, 8 páginas. Capa de Maercio Siqueira. Folheto. Braulio nos recomendou os folhetos de Os Domínios do Rei Peste (2015), de Evaristo Geraldo, e A Sombra do Corvo (2017), de Rouxinol do Rinaré, por adaptarem para o estilo poético do cordel dois contos de Edgar Allan Poe. Mas também adquiri A Árvore de Todos os Frutos (Lenda Indígena), de Geraldo, e este Os Curumins e as Estrelas, de Rouxinol, pelo meu interesse pelo tema indígena brasileiro. Há um cruzamento temático aí, não, um que também cheira a colaboração entre dois poetas diferentes? Afinal, quais são as chances?…

O texto é bem curto e declaradamente adapta uma lenda indígena, em que um bando de curumins roubam o fubá que as índias tinham preparado pra receber seus maridos de volta da pesca. Na hora de enfrentar o castigo, eles fogem e são perseguidos por homens e mulheres, até que um bando de tuiuiús fica com dó dos safados e os leva para o céu, onde se instalam em bases permanentes. Lá, eles só têm olhos para a Terra, talvez de saudade… Os olhos brilhantes se transformam, com o tempo, no céu estrelado, de modo que se trata de um mito de criação. A narrativa versificada de Evaristo é a tradicional sextilha e ela se realiza de modo muito objetivo e escorreito, com um padrão de três rimas por estrofe, bem marcado em cima de uma mesma sílaba.

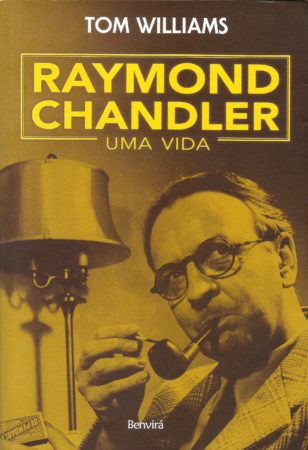

Raymond Chandler: Uma Vida (A Mysterious Something in the Light: The Life of Raymond Chandler), de Tom Williams. São Paulo: Editora Benvirá, 2014 (2012), 456 páginas. Tradução de Fabio Storino. Brochura. Eu não leio muitas biografias literárias, embora tenha adquirido há anos uma de John Steinbeck e outra de Joyce Carol Oates. A exceção são biografias ou livros de memórias que abordam dois autores em particular: Ernest Hemingway e Raymond Chandler. Quanto a Chandler, já li aquela escrita por Tom Hiney, Raymond Chandler: A Biography, e todos os volumes de cartas e anotações que consegui adquirir: Raymond Chandler Speaking, editado por Dorothy Gardiner & Kathrine Sorley Walker, e The Raymond Chandler Papers: Selected Letters and Nonfiction, 1909-1959, editado por Tom Hiney & Frank McShane.

Raymond Chandler: Uma Vida (A Mysterious Something in the Light: The Life of Raymond Chandler), de Tom Williams. São Paulo: Editora Benvirá, 2014 (2012), 456 páginas. Tradução de Fabio Storino. Brochura. Eu não leio muitas biografias literárias, embora tenha adquirido há anos uma de John Steinbeck e outra de Joyce Carol Oates. A exceção são biografias ou livros de memórias que abordam dois autores em particular: Ernest Hemingway e Raymond Chandler. Quanto a Chandler, já li aquela escrita por Tom Hiney, Raymond Chandler: A Biography, e todos os volumes de cartas e anotações que consegui adquirir: Raymond Chandler Speaking, editado por Dorothy Gardiner & Kathrine Sorley Walker, e The Raymond Chandler Papers: Selected Letters and Nonfiction, 1909-1959, editado por Tom Hiney & Frank McShane.

Para mim, Chandler é uma fonte muito arguta, divertida e incisiva, especialmente em suas cartas, de comentários sobre a relação entre a ficção de gênero e o mainstream literário. Seu credo literário é único, ao combinar com muita personalidade o ethos do escritor pulp e do escritor mainstream. É claro, antes de mais nada sou um fã dos seus romances e contos de ficção de detetive, que descobri durante a adolescência.

Pouca gente sabe ou lembra que Chandler escreveu histórias de fantasia, uma delas publicada na revista Unknown do editor John W. Campbell, Jr. Uma das coisas que este livro sedimenta é que o escritor considerou se voltar para o gênero com mais constância. Além disso, a ansiedade em obter reconhecimento literário teria sido mais forte na vida do escritor, do que as outras biografias deram a entender. A outra contribuição do inglês Williams é se focar mais na relação dele com a Inglaterra (Chandler nasceu nos EUA mas migrou com a mãe para a Inglaterra ainda criança, antes de retornar definitivamente aos EUA para trabalhar). A situação do escritor nos Estados Unidos também é muito bem tratada por ele, incluindo alguns pontos que Hiney aborda pouco, como o background familiar e pessoal da esposa de Chandler, Cissy. E se a memória não falha, ele também discorre mais sobre os anos de velhice e viuvez de Chandler, com o ápice do alcoolismo e do comportamento presunçoso e patético. Também se a memória não falha, em Hiney Chandler emerge como alguém que tentava elevar a ficção de crime e que, se por um lado tem preocupações de estilo e ansiedades que o aproximam do modernismo, por outro faz uma crítica do modernismo literário e do seu intelectualismo. Já em Williams, Chandler surge, em traços trágicos, como presa do desejo de reconhecimento literário. Adivinha com qual versão eu me identifico mais.

Conjurações & Terra Seca, de Paola Siviero. São Paulo: Edição de autor, 1.ª edição, 2015, 20 páginas. Folheto. Ainda investigando a relação entre a fantasia e a matéria sertaneja expressa também na poesia de cordel, eu retornei a este conto publicado como um folheto, escrito por Paola Siviero. Mesmo porque a autora encontrou um novo lar na jovem editora Dame Blanche, de São Paulo, de modo que, felizmente, o seu projeto Agreste Fantástico terá continuidade — com o livro O Auto da Maga Josefa. Este primeiro episódio é uma fantasia heroica com uma ambientação historicamente indeterminada, com uma dupla de heróis: a feiticeira Josefa, filha do Dito Cujo, e o esgrimista da peixeira, Toninho. O texto é em prosa e a autora habilmente combina um bom conhecimento dos leitmotifs da fantasia, com um humor centrado na adaptação deles aos tipos, ambientes e modos de expressão sertanejos. Certamente, o cordel deve ter um papel de intermediação desses aspectos regionais, e no final do livreto Toninho ensaia um repente.

Conjurações & Terra Seca, de Paola Siviero. São Paulo: Edição de autor, 1.ª edição, 2015, 20 páginas. Folheto. Ainda investigando a relação entre a fantasia e a matéria sertaneja expressa também na poesia de cordel, eu retornei a este conto publicado como um folheto, escrito por Paola Siviero. Mesmo porque a autora encontrou um novo lar na jovem editora Dame Blanche, de São Paulo, de modo que, felizmente, o seu projeto Agreste Fantástico terá continuidade — com o livro O Auto da Maga Josefa. Este primeiro episódio é uma fantasia heroica com uma ambientação historicamente indeterminada, com uma dupla de heróis: a feiticeira Josefa, filha do Dito Cujo, e o esgrimista da peixeira, Toninho. O texto é em prosa e a autora habilmente combina um bom conhecimento dos leitmotifs da fantasia, com um humor centrado na adaptação deles aos tipos, ambientes e modos de expressão sertanejos. Certamente, o cordel deve ter um papel de intermediação desses aspectos regionais, e no final do livreto Toninho ensaia um repente.

É bom lembrar (tudo tem história!), que esse veio de fusões de conteúdos e tradições literárias tem precedente nas novelas A Tisana (1989) e O Pão de Cará (1995), de Roberto de Mello e Souza, que levam as narrativas arturianas de Tristão e Isolda e Percival para o sertão, e no conto “O Lugar do Mundo” (1984), de Daniel Fresnot, em que um duelo de repentistas se transmuta em duelo de magos. Paola Siviero tem nos seus heróis uma dupla de matadores de monstros e demônios, assim como Gerard van Oost & Oludara, da série A Bandeira do Elefante e da Arara, de Christopher Kastensmidt, ou da dupla Adoulla Makhslood & Raseed, de Saladin Ahmed no romance Throne of Crescent Moon (2012). Mas quem Josefa & Toninho perseguem é um cigano (o feiticeiro da história) que invocara um chupa-cabras, e depois

“um zumbi cangaceiro, um demônio d’água no São Francisco e uma assombração de corno — dos fantasmas, os mais ferozes — que castrou dois Don Juans logo na saída do forró.” —Paola Siviero, Conjurações & Terra Seca.

Daí se vê que o humor é uma das delícias da narrativa, escrita com precisão e simultânea desenvoltura. Além disso, há uma certa tensão entre a dupla de heróis, com ele a fim dela, mas sem achar brecha na casca grossa de perigo e independência, da filha do demo. Eu não sei como O Auto da Maga Josefa vai sair (por enquanto, só vi o folhetinho com um excerto), mas vou atrás. É muito bom saber que Paola Siviero continua mantendo a essa vereda aberta dentro da fantasia brasileira.

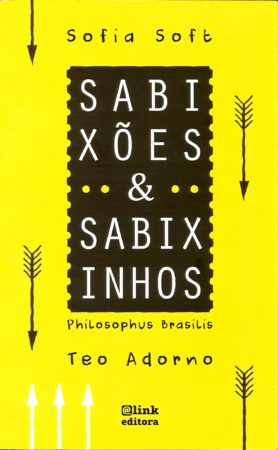

Sabixões & Sabixinhos: Philosophus Brasilis, de Sofia Soft & Teo Adorno. São Paulo: Alink Editora, outono de 2018, 104 páginas. Livro de bolso. Nelson de Oliveira faz dois dos seus heteronômios dançarem um tango neste livro. “Sofia Soft” cuida dos textos aforísticos e irônicos, enquanto “Teo Adorno” faz os desenhos muito estilizados de animais humanizados e outras figuras como as flechas que aparecem na capa. Esse mesmo material tem aparecido há alguns anos no perfil “Paisagem Personas” no Facebook, e é reunido aqui pela primeira vez numa bonita edição, pra você colocar ao lado de livros das criações do Henfil, de Quino ou de Charles Schultz. Tá nesse nível. Há muitos aforismos e opiniões jocosas sobre o brasileiro, o amor, a política, a justiça, a ciência e a ignorância — ainda que não de um modo específico ou contextualizado. Jogos de palavras iluminam sentidos presentes e ausentes, em lugares-comuns bem brasileiros. Os meus favoritos são os momentos mais filosóficos, em que os sentidos surgem de interações surpreendentes. Algumas falas e figuras aparecem de ponta cabeça na página, reforçando o caráter inquietante, heterodoxo e divertido do livro. Embora a ironia impere, há espaço para algum lirismo, como no exemplo abaixo:

Sabixões & Sabixinhos: Philosophus Brasilis, de Sofia Soft & Teo Adorno. São Paulo: Alink Editora, outono de 2018, 104 páginas. Livro de bolso. Nelson de Oliveira faz dois dos seus heteronômios dançarem um tango neste livro. “Sofia Soft” cuida dos textos aforísticos e irônicos, enquanto “Teo Adorno” faz os desenhos muito estilizados de animais humanizados e outras figuras como as flechas que aparecem na capa. Esse mesmo material tem aparecido há alguns anos no perfil “Paisagem Personas” no Facebook, e é reunido aqui pela primeira vez numa bonita edição, pra você colocar ao lado de livros das criações do Henfil, de Quino ou de Charles Schultz. Tá nesse nível. Há muitos aforismos e opiniões jocosas sobre o brasileiro, o amor, a política, a justiça, a ciência e a ignorância — ainda que não de um modo específico ou contextualizado. Jogos de palavras iluminam sentidos presentes e ausentes, em lugares-comuns bem brasileiros. Os meus favoritos são os momentos mais filosóficos, em que os sentidos surgem de interações surpreendentes. Algumas falas e figuras aparecem de ponta cabeça na página, reforçando o caráter inquietante, heterodoxo e divertido do livro. Embora a ironia impere, há espaço para algum lirismo, como no exemplo abaixo:

Olhai os delírios do campo:

a vertigem da vida

— o amor —

é uma estrela maciça

incrustada

no breve intervalo

entre a genialidade

e a loucura dos olhos

de um bem-te-vi.

—Sofia Soft & Teo Adorno. Sabixões & Sabixinhos.

Às Moscas, Armas! de Nelson de Oliveira. São Paulo: Alink Editora, 2.ª edição, 2018 [2000], 118 páginas. Livro de bolso. Comecei com contos curtos, e termino com contos curtos… Se bem que algumas das histórias deste livro de Nelson de Oliveira têm uma extensão maior. De qualquer modo, este é a segunda leitura do mês que agride minha prevenção contra o miniconto ou a flash fiction.

Às Moscas, Armas! de Nelson de Oliveira. São Paulo: Alink Editora, 2.ª edição, 2018 [2000], 118 páginas. Livro de bolso. Comecei com contos curtos, e termino com contos curtos… Se bem que algumas das histórias deste livro de Nelson de Oliveira têm uma extensão maior. De qualquer modo, este é a segunda leitura do mês que agride minha prevenção contra o miniconto ou a flash fiction.

Às Moscas, Armas! já havia aparecido no ano 2000 como e-book, mas com uma tiragem de 50 exemplares em papel — que hoje deve ser item de colecionador. Em 118 páginas, apresenta 24 textos diferentes, de modo que aí já se tem uma ideia de como predominam as narrativas breves. Assim como Braulio Tavares, Nelson de Oliveira encontra espaço para expressar a sua erudição e inteligência. A maioria dos textos, porém, afasta-se do tom da crônica e fazem da perspectiva, da reiteração e do diálogo ríspido as ferramentas de um texto mais cortante e incisivo. Nem todos são exatamente curtos. “Ah!” usa oito páginas e diálogos não marcados para narrar uma bizarra “contaminação” que transforma pessoas em bolhas luminosas flutuantes, um recurso típico do realismo mágico. A maior parte dos contos de fato pertence ao realismo mágico ou ao conto fantástico, tendências que marcam o autor, e até mesmo a sua persona voltada para a FC e a literatura juvenil, “Luis Bras”. Com três páginas, “Jacqueline in the Box” oferece uma metáfora da alienação da mulher causada pela violência sexual masculina, em torno da figura banal da caixa de papelão. Do mesmo tamanho, “Górgona” ousadamente se realiza pela linguagem chula masculina. “Ninfas”, uma narrativa de parágrafo único, centra-se nas impressões confusas de um casal em fuga, num cenário urbano e de motivações desconhecidas. “Inveja”, um dos meus favoritos, é um vertiginoso exposé dos bastidores da vida literária, entre o Escritor Que Tinha ou Que Não Tinha Boas Ideias (tudo assim, em iniciais maiúsculas), o Crítico Literário do Jornal do Momento, e outras figuras orbitantes dessa dinâmica. Já “O Homem Só”, de nove páginas, belisca os homens da minha faixa etária e formação, na sua sexualidade. Desenvolvido só com diálogos, “Quinze Minutos” brinca com o ir e vir das pessoas nos seus trabalhos de escritório. Na maioria das situações, tem-se no livro o desejo modernista de expor os azares da modernidade — presentes também na obra dos contistas experimentais Braulio Tavares e Ivan Carlos Regina. Ainda sobre Às Moscas, Armas!, Nelson aponta o conto “Lua, 1969”, como o momento em que a persona de Luis Bras começa a emergir. Com dez páginas e narrado em primeira pessoa no tempo presente, seu tom é mais solene e a situação enigmática é surpreendentemente rica: o narrador faz parte de uma dupla de seres invisíveis que assiste a certo grupo de pessoas velando uma menina moribunda em uma mansão decaída. Da TV que, supostamente, exibe a chegada da Apollo 11 à Lua, uma luz estranha, primal e mítica surge como um raio transportador que permite a visita de uma segunda categoria de seres não humanos, associados à Lua. Aqui, há uma espécie de caminho inverso, muito trilhado pela FC e pela fantasia contemporânea, de iluminar o cotidiano com uma luz fantástica, maravilhosa. Há até mesmo um traço de New Wave, em que eventos subjetivos ou culturais transformam-se em fatos concretos. Sob o livro e esse conto em particular, Nelson me escreveu:

“São contos do final do século passado, mas em pelo menos um deles, ‘Lua, 1969’, hoje eu já consigo notar a iminência de minha guinada pra FC. Esse continho de realismo mágico tem algo de FC esotérica, na linha do Shikasta [de Doris Lessing], por exemplo.” —Nelson de Oliveira.

Quadrinhos

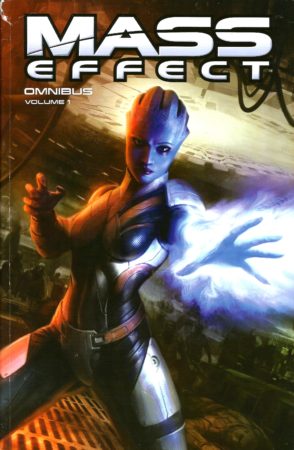

Arte de capa de Daryl Mandryk.

Mass Effect Omnibus Volume 1, de Mac Walters, Patrick Weekes, John Dombrow & Sylvia Feketekuty. Milwalkie, OR: Dark Horse Books, novembro de 2016, 400 páginas. Arte de capa de Daryl Mandryk. Trade paperback. “Omnibus” é uma reunião de vários livros em um único volume — no Brasil, Turno da Noite, de André Vianco, e Trilogia Padrões de Contato, de Jorge Luiz Calife, são exemplos. Este aqui eu comprei num bota-fora da Saraiva do Shopping Eldorado, em São Paulo. Nele, estão quatro minisséries do universo expandido, em quadrinhos, do videogame Mass Effect, produzido pela empresa canadense BioWare. Tanta gente trabalhou nessas minisséries, que só mencionei aí em cima os caras que bolaram as histórias. Mesmo porque, na hora de montarem o omnibus, a Dark Horse deixou alguns créditos de fora. As HQs são: Redemption, Evolution, Invasion e Homeworlds.

Não jogo videogames de console (atualmente, só jogo o Tadaroids, criado por Vagner Vargas aqui no GalAxis!) mas tento acompanhar alguma coisa desses que são space operas: Mass Effect, Halo, Destiny. Deste game em particular, há alguns anos li um paperback chamado Mass Effect: Ascension, de Drew Karpyshyn. Este compêndio de HQs da franquia estão sob a premissa de que o Comandante Shepard, o principal protagonista do game, está morto e diversos grupos lutam para se apoderar do seu corpo. A telecineta Liara T’Soni, a alienígena mais atraente da franquia (na bela capa de Mandryk, ao lado), chega ao asteroide/habitat espacial Omega para impedir que o Colecionador fique com os restos do herói. O sidekick de Liara é o malandro E.T. Feron, de outra espécie. Aria, a implacável comandante de Omega, é da mesma espécie de Liara, e não quer saber de encrenca na sua estação. O núcleo da história é a tensão entre Liara e Feron, de qualquer modo. A segunda história é interessante não apenas por apresentar uma arte superior, mas por oferecer uma narrativa de origem do “Illusive Man”, um chauvinista humano e um dos principais antagonistas do universo de Mass Effect. É narrativa mais dramática e moralmente ambígua, mas na qual não falta o impertinente clichê da space opera atual, a figura do zumbi. Aria e Omega retornam na história seguinte, quando o asteroide/estação espacial é invadida por uma força militar ou para-, comandada pelo erudito Oleg Petrovsky e enviada pela Cerberus, a organização secreta do Illusive Man, sob pretexto de defendê-la de um contingente de reapers, a ameaça à galáxia que a franquia apresenta. Centrada na relação entre Aria e Petrovsky, o episódio traz alianças momentâneas, traições, capturas, fugas e até batalhas espaciais. E, no todo, a melhor arte do livro todo. O fuzileiro fisiculturista James Vega é o centro da narrativa seguinte, e a alienígena Tali’Zorah nar Rayya no da próxima. Garrus Vakarian, outro E.T., e Liara T’soni fecham essa galeria presente em Homeworlds. Enfim, o omnibus é fechado por duas histórias relativamente fracas e avulsas, protagonizadas por Aria e o investigador Capitão Bailey. No geral, gostei do mergulho no universo de Mass Effect que o livro faculta. As HQs atendem ao visual determinado pela pré-produção do game, de modo que sua coerência sacrifica algo da variação e inventividade, de uma HQ para a outra. A arte de Daryl Mandryk na capa tem todas as virtudes das artes digitais da atualidade, vinculadas aos videogames, e as capas das minisséries, reproduzidas no interior, via de regra também expressam o encanto e o exotismo da space opera.

—Roberto Causo

Universo Alien: Se os Extraterrestres Existem… Cadê Eles? (Alien Universe), de Don Lincoln. São Paulo: Editora Cultrix, 2017 [20313], 320 páginas. Brochura. Tradução de Humberto Moura-Neto & Martha Argel.

Universo Alien: Se os Extraterrestres Existem… Cadê Eles? (Alien Universe), de Don Lincoln. São Paulo: Editora Cultrix, 2017 [20313], 320 páginas. Brochura. Tradução de Humberto Moura-Neto & Martha Argel.  A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2015, 318 páginas. Brochura.

A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2015, 318 páginas. Brochura. Malditas Fronteiras, de João Batista Melo. São Paulo: Benvirá, 2014, 280 páginas. Texto de orelha de Luiz Bras. Brochura.

Malditas Fronteiras, de João Batista Melo. São Paulo: Benvirá, 2014, 280 páginas. Texto de orelha de Luiz Bras. Brochura.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Guia dos Personagens (Fantastic Beasts and Where to Find Them: Character Guide), de Michael Kogge. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2016, 144 páginas. Capa dura. Traduzido por Regiane Winarski.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Guia dos Personagens (Fantastic Beasts and Where to Find Them: Character Guide), de Michael Kogge. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2016, 144 páginas. Capa dura. Traduzido por Regiane Winarski.