Em dezembro eu sentei para ler, e o resultado foi muita ficção científica brasileira e estrangeira, poesia, história em quadrinhos e alguma não-ficção.

Darwin’s Blind Spot: Evolution Beyond Natural Selection, de Frank Ryan. Boston/Nova York: Houghton Mifflin Company, 2002, 310 páginas. Hardcover. O darwinismo social é um assunto que me interessa desde que ele cruzou meu caminho em vários momentos em que eu cursava a Faculdade de Letras na USP. Minha posição, bem marcada e contrária a ele está no meu livro Ficção Científica, Fantasia e Horror no Brasil: 1875 a 1950 (UFMG, 2003). Sendo leitor de ficção científica desde criança, foi ficando cada vez mais claro para mim o quanto o pensamento darwinista social faz parte da moldura anglo-americana do gênero. Essa é uma questão política e filosófica que fãs e escritores do gênero no Brasil frequentemente deixam passar.

Darwin’s Blind Spot: Evolution Beyond Natural Selection, de Frank Ryan. Boston/Nova York: Houghton Mifflin Company, 2002, 310 páginas. Hardcover. O darwinismo social é um assunto que me interessa desde que ele cruzou meu caminho em vários momentos em que eu cursava a Faculdade de Letras na USP. Minha posição, bem marcada e contrária a ele está no meu livro Ficção Científica, Fantasia e Horror no Brasil: 1875 a 1950 (UFMG, 2003). Sendo leitor de ficção científica desde criança, foi ficando cada vez mais claro para mim o quanto o pensamento darwinista social faz parte da moldura anglo-americana do gênero. Essa é uma questão política e filosófica que fãs e escritores do gênero no Brasil frequentemente deixam passar.

Li partes deste livro justamente para escrever minha conferência “Combatendo Robôs: Drones e Darwinismo Social na Ficção Científica”, no IV Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional. (Muito obrigado ao Prof. Flavio García por me convidar!) Gostei da leitura, fluida e informativa, e resolvi terminá-lo. Trata-se de um livro-reportagem que se dedica a confrontar o neo-darwinismo com ideias em torno da simbiose e da cooperação entre as espécies — com isso indo contra as noções prevalecentes de competição e sobrevivência do mais apto. Esse é um assunto relativamente novo, e a esperança de Ryan (e minha) é de que ele venha a equilibrar a incorporação ideológica do darwinismo social na cultura, na ciência e na economia. Logo na introdução, Ryan aponta:

“Desde o início, a teoria evolucionária tem sido aplicada a muitos campos dos assuntos humanos, como a sociologia, a psicologia e mesmo a política. Tais interpretações, vistas apenas de uma perspectiva darwiniana, levam a uma ênfase excessiva na competição e no conflito. Mais danoso de todos, o darwinismo social da primeira metade do século XX levou diretamente aos horrores da eugenia. O surgimento, mais uma vez, do darwinismo social é portanto uma fonte de preocupação para muitos cientistas e sociólogos.” —Frank Ryan. Darwin’s Blind Spot.

O livro é dividido em duas partes. A primeira, “Controversies: The Struggle for Recognition” (controvérsias: a luta pelo reconhecimento), discute a história do conceito de simbiose e de como ele foi historicamente abafado pelos darwinistas. A segunda, “The Weave of Life” (a tecitura da vida), descreve a sua importância e exemplos e hipóteses que explicitam a importância da simbiose como um forte mecanismo evolucionário. Essa parte é absolutamente fascinante na sua divergência do consenso darwinista corriqueiro. Evoca uma sensação de como a evolução da vida é complexa, parecendo mesmo alienígena à nossa percepção. Há muitas ideias de ficção científica esperando gestação nessa parte do livro. É claro, o que a questão da simbiose como motor evolucionário evoca culturalmente é a ideia da cooperação equilibrando o substrato da competição no darwinismo. Um questão crucial, especialmente num momento em que a política brasileira vem abraçando perversamente as práticas do darwinismo social.

Contos Reversos, de Romy Schinzare. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 158 páginas. Introdução de Caio Bezarias. Texto de orelha de Gilberto Lopes Teixeira. Ilustrações de Jorge de Souza Coelho. Brochura. Conheci pessoalmente a escritora Romy Schinzare e seu marido Jorge Coelho, um antigo colega da USP, no evento “Ficção Científica Brasileira: 60 Anos de Manifestos”, quando ela me deu um exemplar do seu Contos Reversos. O livro reúne histórias de fantástico literário, absurdismo, e daquela narrativa de FC ou fantasia que costumo chamar de “histórias tipo Além da Imaginação“. Nelas, o absurdo ou o fantástico entram no cotidiano de alguma pessoa ou pessoas, de modo relativamente restrito e mais com um caráter pessoal e humano. Menos “épico”, digamos. Nesse tipo de história há espaço também para a tão necessária franqueza na denúncia e no comentário moral. Assim, em “Ministério da Solidão” tem-se uma fábula sobre uma gente meio mole que nasce em cachos, uma espécie de humanos artificiais, individualistas e consumistas, que, como as salamandras do livro de Karel Capek, vão se multiplicando e ameaçando dominar o mundo: os Bananas. “O Prédio” é uma fábula distópica sobre essa construção que hierarquiza burocraticamente a vida em um mundo de alta tecnologia, como no livro de Ruth Bueno, Asilo nas Torres (1979). Mais longo e desenvolvimento mais pausado, “O Colecionador” é uma história de horror com uma atmosfera bem firmada, sobre uma assustadora coleção de corujas. No curto “Mrs. Liberty”, a Estátua da Liberdade ganha vida em Nova York, antes de fugir, desiludida com o desvirtuamento pelas autoridades americanas. Em “Os Robôs de Marte”, autômatos enviados ao Planeta Vermelho fundam a sua própria sociedade e retornam à Terra para capturar humanos, como nos velhos filmes B, e em Marte esses humanos e descendentes se tornam uma subclasse em revolta contra as máquinas. “Canal 66” é bem Além da Imaginação, menos panorâmico e mais centrado em personagens, tratando de um programa de TV que captura, literalmente, os seus espectadores. “Buraco de Minhoca” é uma FC sobre uma primeira missão espacial a Marte, narrada pelo ponto de vista de um cosmonauta russo que se depara com um portal dimensional no caminho. A tendência internacionalista das histórias de Schinzare é repetida em “Operação Baltimore”, ambientada no Sul dos EUA e tratando da violência racial e de uma sociedade secreta destinada a combater, com ferro e fogo, a Ku Klux Klan. “O Vampiro de Santa Efigênia” é outra história de horror e crime, enquanto “Moça Enluarada” brinca com situações de ufologia mascarando um golpe imobiliário, e “Rede ZZZ” traz outra alegoria da alienação causada pela TV e outros aparelhos que funcionam como muletas emocionais. “Oziris” é FC alegórica sobre alienígenas infiltrados na Terra, e finalmente, “Mutantes” é outra narrativa irônica e alegórica que emprega elementos de ficção científica para tratar dos absurdos do cotidiano. Vale citar o prefácio de Caio Bezarias, autor de Totalidade Pelo Horror: O Mito e a Obra de Howard Phillips Lovecraft:

Contos Reversos, de Romy Schinzare. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 158 páginas. Introdução de Caio Bezarias. Texto de orelha de Gilberto Lopes Teixeira. Ilustrações de Jorge de Souza Coelho. Brochura. Conheci pessoalmente a escritora Romy Schinzare e seu marido Jorge Coelho, um antigo colega da USP, no evento “Ficção Científica Brasileira: 60 Anos de Manifestos”, quando ela me deu um exemplar do seu Contos Reversos. O livro reúne histórias de fantástico literário, absurdismo, e daquela narrativa de FC ou fantasia que costumo chamar de “histórias tipo Além da Imaginação“. Nelas, o absurdo ou o fantástico entram no cotidiano de alguma pessoa ou pessoas, de modo relativamente restrito e mais com um caráter pessoal e humano. Menos “épico”, digamos. Nesse tipo de história há espaço também para a tão necessária franqueza na denúncia e no comentário moral. Assim, em “Ministério da Solidão” tem-se uma fábula sobre uma gente meio mole que nasce em cachos, uma espécie de humanos artificiais, individualistas e consumistas, que, como as salamandras do livro de Karel Capek, vão se multiplicando e ameaçando dominar o mundo: os Bananas. “O Prédio” é uma fábula distópica sobre essa construção que hierarquiza burocraticamente a vida em um mundo de alta tecnologia, como no livro de Ruth Bueno, Asilo nas Torres (1979). Mais longo e desenvolvimento mais pausado, “O Colecionador” é uma história de horror com uma atmosfera bem firmada, sobre uma assustadora coleção de corujas. No curto “Mrs. Liberty”, a Estátua da Liberdade ganha vida em Nova York, antes de fugir, desiludida com o desvirtuamento pelas autoridades americanas. Em “Os Robôs de Marte”, autômatos enviados ao Planeta Vermelho fundam a sua própria sociedade e retornam à Terra para capturar humanos, como nos velhos filmes B, e em Marte esses humanos e descendentes se tornam uma subclasse em revolta contra as máquinas. “Canal 66” é bem Além da Imaginação, menos panorâmico e mais centrado em personagens, tratando de um programa de TV que captura, literalmente, os seus espectadores. “Buraco de Minhoca” é uma FC sobre uma primeira missão espacial a Marte, narrada pelo ponto de vista de um cosmonauta russo que se depara com um portal dimensional no caminho. A tendência internacionalista das histórias de Schinzare é repetida em “Operação Baltimore”, ambientada no Sul dos EUA e tratando da violência racial e de uma sociedade secreta destinada a combater, com ferro e fogo, a Ku Klux Klan. “O Vampiro de Santa Efigênia” é outra história de horror e crime, enquanto “Moça Enluarada” brinca com situações de ufologia mascarando um golpe imobiliário, e “Rede ZZZ” traz outra alegoria da alienação causada pela TV e outros aparelhos que funcionam como muletas emocionais. “Oziris” é FC alegórica sobre alienígenas infiltrados na Terra, e finalmente, “Mutantes” é outra narrativa irônica e alegórica que emprega elementos de ficção científica para tratar dos absurdos do cotidiano. Vale citar o prefácio de Caio Bezarias, autor de Totalidade Pelo Horror: O Mito e a Obra de Howard Phillips Lovecraft:

“Romy Schinzare é um desses poucos autores em língua portuguesa que adotam o gênero fantástico sem se limitar a seus frequentes lugares comuns e clichês, inclusive os usando com inteligencia, vazando seus contos em uma linguagem cuidadosa, simples e desprendida, para mostrar que o impossível, o aterrador e o incrível estão muito mais perto de irromper em nossa realidade do que concebemos.” —Caio Bezarias.

Arte de capa de Vagner Vargas.

Possessão Alienígena, de Ademir Pascale, ed. São Paulo: Devir Brasil, dezembro de 2018, 98 páginas. Capa e ilustrações internas de Vagner Vargas. Brochura. Esta é uma antologia original de ficção científica e horror compilada pelo dinâmico Ademir Pascale e que ficou um tempo na oficina da Devir Brasil, saindo, enfim, em dezembro de 2018. Traz histórias de Tibor Moriz, Estevan Lutz, Marcelo Bighetti, Miguel Carqueija, Jorge Luiz Calife, Mustafá Ali Kanso, Roberto Causo e uma narrativa visual de Vagner Vargas, tudo dentro da premissa original criada por Pascale. A seleção de autores é uma mistura interessante de nomes da Segunda e da Terceira Ondas da FC Brasileira. Um grande atrativo é a deslumbrante arte de capa e as ilustrações internas de Vagner Vargas. Além disso e pela primeira vez em uma antologia de ficção científica nacional, esse destacado artista de FC participa também com uma galeria de imagens que funciona como uma espécie de narrativa visual com clima de horror, que lembra o material da revista Heavy Metal dos bons tempos. O livro também traz a primeira publicação póstuma de Mustafá ibn Ali Kanso, nosso colega desencarnado em 2017. A minha história na antologia é “Os Fantasmas de Lemnos“, vista antes em Shiroma, Matadora Ciborgue (Devir; 2015), mas escrita para Possessão Alienígena e inspirada diretamente na arte de capa feita pelo Vagner, ainda como esboço a lápis. Sobre essa arte, o que dizer? Linda, impactante, sugestiva, inquietante, com um senso estético ao mesmo tempo glamouroso e delicado que define a arte de Vagner Vargas, o melhor artista de ficção científica do Brasil.

Lendo as histórias, parece que a maioria dos escritores esquivou-se da fusão entre ficção científica e horror que o títulos sugere. O conto de Carqueija é uma love story, a de Moricz uma comédia, a minha é uma aventura. A de Bighetti provavelmente está mais próxima do horror, a de Vagner Vargas é de horror explícito, enquanto a de Lutz é uma narrativa apocalíptica. A contribuição de Calife, um dos principais autores da Segunda Onda e pai da FC hard nacional, abre a antologia repetindo a firmeza e a clareza características do seu texto, mantendo um traço de mistério. Calife sempre teve uma afinidade pelo tema, por ser fã do filme Força Sinistra (Lifeforce, 1985), e seu conto, que é a sua publicação mais recente, reflete essa afinidade.

The Infinite Future, de Tim Wirkus. Nova York: Penguin Press, 2018, 394 páginas. Hardcover. O Professor Christopher T. Lewis, da Universidade de Utah, me presenteou com este romance mainstream que, curiosamente, tem a ficção científica brasileira como um dos seus assuntos. Tudo indica que Wirkus, assim como Orson Scott Card e M. Shane Bell, foi missionário mórmon no Brasil. Seu primeiro romance, City of Brick and Shadow (2015), explora as favelas de São Paulo. Aparentemente, os dois livros têm em comum a narrativa construída como uma investigação. Neste aqui, trata-se de uma investigação literária. Uma sociedade informal composta por três pessoas (sendo uma delas um acadêmico brasileiro) se dedica a descobrir mais sobre um fugidio escritor americano de ficção científica que desenvolveu a sua carreira no Brasil, um certo Eduard Salgado-MacKenzie que soa como uma mistura do nosso Ivan Carlos Regina com figuras místicas tipo Philip K. Dick ou Cordwainer Smith.

The Infinite Future, de Tim Wirkus. Nova York: Penguin Press, 2018, 394 páginas. Hardcover. O Professor Christopher T. Lewis, da Universidade de Utah, me presenteou com este romance mainstream que, curiosamente, tem a ficção científica brasileira como um dos seus assuntos. Tudo indica que Wirkus, assim como Orson Scott Card e M. Shane Bell, foi missionário mórmon no Brasil. Seu primeiro romance, City of Brick and Shadow (2015), explora as favelas de São Paulo. Aparentemente, os dois livros têm em comum a narrativa construída como uma investigação. Neste aqui, trata-se de uma investigação literária. Uma sociedade informal composta por três pessoas (sendo uma delas um acadêmico brasileiro) se dedica a descobrir mais sobre um fugidio escritor americano de ficção científica que desenvolveu a sua carreira no Brasil, um certo Eduard Salgado-MacKenzie que soa como uma mistura do nosso Ivan Carlos Regina com figuras místicas tipo Philip K. Dick ou Cordwainer Smith.

No romance, Jeronymo Monteiro, André Carneiro, Dinah Silveira de Queiroz e Fausto Cunha são mencionados como brasileiros que escreviam para um número de antologias e de revistas que o Brasil nunca possuiu, com títulos como Contos Fantásticos, FC, Argonauto [sic], O Planeta, Contos Astronômicos, Contos Intergalácticos e Contos do Astronauta… Antes fosse assim. A descrição que Wirkus produz de um encontro de autores e fãs brasileiros de FC também soa mais como as convenções americanas, com gente circulando com bebidas nas mãos. De qualquer modo, toda a premissa, a ambientação e a estrutura do romance conduzem a leitura com interesse. Nesse último aspecto, a estrutura, o romance tem várias narrativas em primeira pessoas embricadas uma na outra, com Wirkus afirmando nque o seu romance é um manuscrito que caiu em suas mãos vindo de um amigo chamado Danny Laszlo, e com as narrativas dos outros investigadores literários e de testemunhas da verdade sobre Salgado-MacKenzie vindo logo atrás, até o ponto em que estamos lendo o manuscrito perdido do enigmático autor, ele mesmo uma espécie de ficção. Ao final dessa vasta exploração metaficcional, as coisas ficam mais misteriosas e subjetivas, mas a sugestão de que a obra de Salgado-MacKenzie possuiria uma dimensão mística e filosófica substancial não se cumpre. Além disso, todas as narrativas são moduladas com uma prosa literária competente mas que é, no todo, uma versão daquela prosa literária que parece ser tão default no mainstream quanto a prosa “operária” (workmanlike) da ficção popular. De qualquer modo, há em The Infinite Future muito de engenhoso, além de interessantes discussões mórmons (pelo caráter progressista dessas discussões), momentos genuinamente intrigantes, e essa estranha evocação literária da ficção científica no Brasil.

Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo Editora, 2.ª edição, setembro de 2018, 124 páginas. Capa dura. Já falei nas minhas leituras de abril de 2017 da primeira edição deste livro de crônicas, que incluí na minha lista da literatura brasileira pós-mensalão. Está é uma segunda edição ampliada, num bonito formato capa dura, que adquiri do próprio Ferréz na minha visita à Comic Con Experience de 2018. Ferréz começou como fanzineiro na mesma época que eu, e se tornou um nome do hip hop e do movimento Literatura Marginal. Hoje também cronista e youtuber, é uma das figuras literárias nacionais mais interessantes e instigantes. Esta segunda edição do seu Cronista de um Tempo Ruim mostra que, além de tudo, ele deve amar o livro como objeto, já que produziu um volume bonito e gostoso de manusear. Quando tratei da primeira edição, apontei Ferréz como “uma voz fora da curva, na denúncia das hipocrisias costumeiras da sociedade brasileira quanto aos pobres e os moradores da favela e da periferia. Sua denúncia chega às autoridades, que não enfrentam a violência policial e mantêm, pela corrupção, a situação violenta que ceifa as vidas dos jovens e limita suas possibilidades de avanço. Alguns dos textos do livro repercutem os ataques do PCC em 2006, e a reação violenta da polícia e de esquadrões da morte. Outros, condenam o consumismo ou apontam o preconceito com que o morador da periferia é apresentado pela imprensa. Muitos têm a cadência e a dicção do hip hop brasuca. O retrato que Ferréz faz do estrago social produzido pela corrupção e descaso das autoridades é visceral.” Agora, além de repetir o elogio, eu me concentro no conteúdo inédito presente na segunda edição, totalizando cinco crônicas. Considerando que muita água rolou por baixo da ponte entre 2009 e 2018, politicamente falando, é apropriado que ele abra a seção com as adições anunciando a crônica “Sobre o Sorriso dos Políticos”, a respeito das suas desilusões e de uma tomada de posição humana e pessoal:

Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo Editora, 2.ª edição, setembro de 2018, 124 páginas. Capa dura. Já falei nas minhas leituras de abril de 2017 da primeira edição deste livro de crônicas, que incluí na minha lista da literatura brasileira pós-mensalão. Está é uma segunda edição ampliada, num bonito formato capa dura, que adquiri do próprio Ferréz na minha visita à Comic Con Experience de 2018. Ferréz começou como fanzineiro na mesma época que eu, e se tornou um nome do hip hop e do movimento Literatura Marginal. Hoje também cronista e youtuber, é uma das figuras literárias nacionais mais interessantes e instigantes. Esta segunda edição do seu Cronista de um Tempo Ruim mostra que, além de tudo, ele deve amar o livro como objeto, já que produziu um volume bonito e gostoso de manusear. Quando tratei da primeira edição, apontei Ferréz como “uma voz fora da curva, na denúncia das hipocrisias costumeiras da sociedade brasileira quanto aos pobres e os moradores da favela e da periferia. Sua denúncia chega às autoridades, que não enfrentam a violência policial e mantêm, pela corrupção, a situação violenta que ceifa as vidas dos jovens e limita suas possibilidades de avanço. Alguns dos textos do livro repercutem os ataques do PCC em 2006, e a reação violenta da polícia e de esquadrões da morte. Outros, condenam o consumismo ou apontam o preconceito com que o morador da periferia é apresentado pela imprensa. Muitos têm a cadência e a dicção do hip hop brasuca. O retrato que Ferréz faz do estrago social produzido pela corrupção e descaso das autoridades é visceral.” Agora, além de repetir o elogio, eu me concentro no conteúdo inédito presente na segunda edição, totalizando cinco crônicas. Considerando que muita água rolou por baixo da ponte entre 2009 e 2018, politicamente falando, é apropriado que ele abra a seção com as adições anunciando a crônica “Sobre o Sorriso dos Políticos”, a respeito das suas desilusões e de uma tomada de posição humana e pessoal:

“Faz um Tempo que não me identifico com nenhum partido, a coisa parou de ser que nem time, está todo mundo no mesmo saco, literalmente.” —Ferréz, Cronista de um Tempo Ruim.

Por sua vez, “Paraíba, Literatura e Crack” descreve algo do mundo cultural que ele frequenta, feiras e eventos literários país afora. Ele trata de uma feira em especial na Paraíba, das palestras que ouviu com interesse, mas a questão de um grupo de meninos viciados em crack e jogados na rua é o centro emocional da crônica, orbitado o mundo elevado da arte literária. Em “O Aniversário de uma Favela”, ele trata de um evento de rua na periferia de São Paulo, num bairro que comemora seu aniversário e nas figuras sociais e culturais que transitam por ali, construindo um clima utópico passageiro mas que preenche o ar de esperança. “Malditos Flanelinhas” é contundente ao comentar medidas do governador de São Paulo de reprimir a atividade dos guardadores de carro; quer dizer, pisar no pescoço de quem já está desesperado, enquanto práticas cotidianas capitalistas legais são até mais extorsivas do que alguém pedir ou cobrar uns trocados para vigiar o seu automóvel. O último texto é “Tentativas”, provavelmente o mais poético, transitando em referências culturais populares que esquentaram o meu coração de fanzineiro e fã de quadrinhos e cultura popular, com tanta citação de artistas brasileiros e estrangeiros. Ferréz mantém o seu toque especial.

Arte de capa de Bryn Barnard.

Farewell Horizontal, de K. W. Jeter. Nova York: St Martin’s Press, 1989, 250 páginas. Capa de Bryn Barnard. Hardcover. Não me lembro onde comprei esta edição de clube de livro. Provavelmente pelo sebo virtual Alibris. De Jeter eu já tinha lido o seu romance proto-cyberpunk Dr. Adder (198 ) para a minha tese Ondas nas Praias de um Mundo Sombrio: New Wave e Cyberpunk no Brasil, e mais tarde, li o seu debut steampunk, Morlock Night (1978). Farewell Horizontal é cyberpunk de um jeito meio japonês, por se centrar em um cenário complexo, sugestivo mas sem que o autor se dê ao trabalho de mostrar como chegamos a esse futuro. Isso meio que contradiz, inclusive, os princípios extrapolativos dos cyberpunks de primeira geração.

O cenário em questão é uma gigantesca torre que se ergue num mundo que nem sabemos se é a Terra ou não. O protagonista é um cinegrafista que se pendura a face externa da torre e vende imagens para canais especializados — uma delas, de misteriosos seres alados chamados “anjos”, transando no céu em torno da torre. Esse freelancer tem até agente. Seu trabalho do coração, porém, é decorar armaduras de combate para que as diversas gangues do lugar possam se matar com estilo. As coisas entortam pra ele quando é usado como bode-expiatório em um esquema pra humilhar os líderes de uma dessas gangues. Só lhe resta fugir para regiões esquecidas, misteriosas da gigantesca torre. Caçado implacavelmente, ele conhece e trava contato com tipos ainda mais estranhos, todos apropriadamente cruéis e cínicos. Em sua jornada, ele descobre ações ainda mais cruéis do governo local. Nesse mundo, conflitos e informações são comercializados e transformados em entretenimento, e a fuga e as escapadas do herói — um individualista tipicamente cyberpunk e redimível apenas por estar circunstancialmente lutando contra o sistema — são acompanhados pelos espectadores dos vários níveis. Apesar do cenário interessante, falta pegada à narrativa e ao que ela tem a dizer. É um pouco como a competente ilustração de capa de Bryn Barnard, sugestiva e bem executada, mas com um personagem de expressão sem personalidade.

Mindscan, de Robert J. Sawyer. Nova York: Tor Books, 2011 [2005], 302 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Trade paperback. Este livro, um romance de ficção científica, foi presente da minha colega de pós-graduação Cláudia Corrêa e veio autografado. O tema é o upload da consciência humana em corpos robóticos, conceito que, a partir da década de 1990, cresceu muito no rastro das ideias da singularidade tecnológica e do pós-humanismo. O protagonista é um canadense mediano, herdeiro de uma cervejaria, que resolve fazer o upload antecipando uma doença neurológica hereditária. Há um lado literário no livro, em como ele foge do formato do thriller e se concentra na caracterização do protagonista e seus relacionamentos. As coisas se encaminham para o personagem assumir um retiro na Lua, enquanto o seu duplo robótico segue com a vida na Terra. As questões em torno disso são desenvolvidas com habilidade, narrando a adaptação da consciência duplicada e transplantada ao corpo robótico, e a da consciência antiga ao ambiente artificial lunar. Na Terra, o robô enfrenta a alienação da namorada e o questionamento legal da família de uma amiga, uma nonagenária que implantou sua consciência em um corpo jovem, envolvida agora em uma disputa por controle de direitos autorais (a mulher é autora best-seller de livros para jovens). Na Lua, o protagonista descobre que um novo procedimento médico é capaz de resolver a sua doença degenerativa facilmente, e passa a desejar o retorno à Terra e para junto do seu interesse romântico. Por um lado, portanto, o romance assume as cores de um drama jurídico em torno da definição da vida e dos direitos do ser humano; e de outro, as de um drama pessoal, do homem em conflito com as disposições comerciais e legais da empresa que assumiu o controle da sua vida. Ao mesmo tempo, há um argumento interessante sobre entrelaçamento quântico entre várias iterações do upload.

Mindscan, de Robert J. Sawyer. Nova York: Tor Books, 2011 [2005], 302 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Trade paperback. Este livro, um romance de ficção científica, foi presente da minha colega de pós-graduação Cláudia Corrêa e veio autografado. O tema é o upload da consciência humana em corpos robóticos, conceito que, a partir da década de 1990, cresceu muito no rastro das ideias da singularidade tecnológica e do pós-humanismo. O protagonista é um canadense mediano, herdeiro de uma cervejaria, que resolve fazer o upload antecipando uma doença neurológica hereditária. Há um lado literário no livro, em como ele foge do formato do thriller e se concentra na caracterização do protagonista e seus relacionamentos. As coisas se encaminham para o personagem assumir um retiro na Lua, enquanto o seu duplo robótico segue com a vida na Terra. As questões em torno disso são desenvolvidas com habilidade, narrando a adaptação da consciência duplicada e transplantada ao corpo robótico, e a da consciência antiga ao ambiente artificial lunar. Na Terra, o robô enfrenta a alienação da namorada e o questionamento legal da família de uma amiga, uma nonagenária que implantou sua consciência em um corpo jovem, envolvida agora em uma disputa por controle de direitos autorais (a mulher é autora best-seller de livros para jovens). Na Lua, o protagonista descobre que um novo procedimento médico é capaz de resolver a sua doença degenerativa facilmente, e passa a desejar o retorno à Terra e para junto do seu interesse romântico. Por um lado, portanto, o romance assume as cores de um drama jurídico em torno da definição da vida e dos direitos do ser humano; e de outro, as de um drama pessoal, do homem em conflito com as disposições comerciais e legais da empresa que assumiu o controle da sua vida. Ao mesmo tempo, há um argumento interessante sobre entrelaçamento quântico entre várias iterações do upload.

Este é o primeiro romance do veterano e premiado autor canadense Robert J. Sawyer que leio. Mindscan alterna momentos intrigantes, com uma espécie de carência de empatia emocional que a gente às vezes se depara numa ficção científica que quer suprir com grandes ideias uma incapacidade de lidar com aspectos emocionais e humanos. É um problema, inclusive, do assunto upload de consciência humana a algum meio digital, virtual ou robótico. Soma-se a isso o fato de que o protagonista é outro personagem pálido, insosso. Nesse sentido, o romance de Sawyer, apesar da sua construção engenhosa e complexa, fica devendo — e muito.

A Arte do Cinema: Star Wars (The Art of Film: Star Wars), Anônimo, ed. São Paulo: Editora Europa, 2015, 178 páginas. Tradução de Gustavo Vicola, Maurício Muniz e Paulo Ferreira. Formato grande. Bacana saber que a ascensão da cultura nerd/geek tem permitido a publicação de um livro de arte como este, sobre a arte de Star Wars. Foi produzido originalmente pelos editores da revista inglesa ImagineFX, dedicada à arte digital. É basicamente um catálogo de artistas, trazendo muita arte de fã, mas bastante coisa comissionada oficialmente, inclusive material de Greg Hildebrandt, David Dorman, Dave Seeley, Terry Dodson, Jon Foster e outros artistas fabulosos. Foi muito sensível abrir o livro com o trabalho de Ralph McQuarrie, o desenhista de produção da primeira trilogia da franquia (1977-1983). Incluir esse conteúdo clássico, feito com rapidez com guache ou outra técnica semelhante, mas que conserva uma qualidade épica e a atmosfera de maravilhamento dos primeiros filmes, faz a gente pensar o quanto o look de Star Wars persiste com a sua coesão e coerência estética até interpenetrar a sofisticação da arte digital — representada no livro pela arte fluida de Mark Molnar, Josh Viers, Daryl Mandryk, Simon Goinard e outros. De fato, muita coisa mudou na arte de ficção científica, na transição da tinta e do pincel (ou do aerógrafo) para a mesa digitalizadora. Mas a arte de Star Wars permanece distinta para além do rótulo do retrô, justamente por sua coerência ao longo dos anos. Confesso que sou fascinado pela arte de Star Wars não só por ser fã da franquia desde a infância, mas exatamente por essa razão relacionada à sua riqueza e à sua permanência. É claro, este e outros livros dão conta da quantidade de talentos que já produziram imagens para Star Wars, e de uma infinidade de abordagens aplicadas por eles.

A Arte do Cinema: Star Wars (The Art of Film: Star Wars), Anônimo, ed. São Paulo: Editora Europa, 2015, 178 páginas. Tradução de Gustavo Vicola, Maurício Muniz e Paulo Ferreira. Formato grande. Bacana saber que a ascensão da cultura nerd/geek tem permitido a publicação de um livro de arte como este, sobre a arte de Star Wars. Foi produzido originalmente pelos editores da revista inglesa ImagineFX, dedicada à arte digital. É basicamente um catálogo de artistas, trazendo muita arte de fã, mas bastante coisa comissionada oficialmente, inclusive material de Greg Hildebrandt, David Dorman, Dave Seeley, Terry Dodson, Jon Foster e outros artistas fabulosos. Foi muito sensível abrir o livro com o trabalho de Ralph McQuarrie, o desenhista de produção da primeira trilogia da franquia (1977-1983). Incluir esse conteúdo clássico, feito com rapidez com guache ou outra técnica semelhante, mas que conserva uma qualidade épica e a atmosfera de maravilhamento dos primeiros filmes, faz a gente pensar o quanto o look de Star Wars persiste com a sua coesão e coerência estética até interpenetrar a sofisticação da arte digital — representada no livro pela arte fluida de Mark Molnar, Josh Viers, Daryl Mandryk, Simon Goinard e outros. De fato, muita coisa mudou na arte de ficção científica, na transição da tinta e do pincel (ou do aerógrafo) para a mesa digitalizadora. Mas a arte de Star Wars permanece distinta para além do rótulo do retrô, justamente por sua coerência ao longo dos anos. Confesso que sou fascinado pela arte de Star Wars não só por ser fã da franquia desde a infância, mas exatamente por essa razão relacionada à sua riqueza e à sua permanência. É claro, este e outros livros dão conta da quantidade de talentos que já produziram imagens para Star Wars, e de uma infinidade de abordagens aplicadas por eles.

Há no livro o trabalho do criador de dioramas Stephen Hayford, por exemplo, e o do modelista Ansel Hsiao, que turbinou as naves da franquia em plastimodelismo. Ou de Brandon Kenney, que pintou telas com os personagens da primeira trilogia, em óleo, carvão e acrílica, enquanto Cat Staggs absorveu a iconografia da franquia em arte de poster de propaganda política. Gostei especialmente das ilustrações de Chris Trevas, que criou interpretações visuais intensas, bem-humoradas ou dramáticas de momentos elipsados nas narrativas canônicas dos filmes, materializando aquilo que certamente pertence à imaginação dos fãs.

Outros Jeitos de Usar a Boca (Milk and Honey), de Rupi Kaur. São Paulo: Editora Planeta, 20.ª edição, 2018 [2017], 208 páginas. Capa e ilustrações internas de Rupi Kaur. Brochura. Tradução de Ana Guadalupe. Cá estou, tentando ler mais poesia, contemporânea desta vez, e por tabela tentando entender algo da subjetividade feminina. A poeta Rupi Kaur é uma jovem canadense que fez um baita sucesso com este livro, que ela ilustra com os seus próprios desenhos. Chegou ao primeiro lugar na lista do New York Times.

Outros Jeitos de Usar a Boca (Milk and Honey), de Rupi Kaur. São Paulo: Editora Planeta, 20.ª edição, 2018 [2017], 208 páginas. Capa e ilustrações internas de Rupi Kaur. Brochura. Tradução de Ana Guadalupe. Cá estou, tentando ler mais poesia, contemporânea desta vez, e por tabela tentando entender algo da subjetividade feminina. A poeta Rupi Kaur é uma jovem canadense que fez um baita sucesso com este livro, que ela ilustra com os seus próprios desenhos. Chegou ao primeiro lugar na lista do New York Times.

Um aspecto do livro é a exploração muito franca de questões sexuais de étnicas de alguém da sua geração que está fora, em termos físicos e subjetivos, do “padrão”. Filha de mãe indiana, Kaur fala muito de pelos corporais e da vulnerabilidade feminina, tratando de abuso e supressão da voz e do desejo. Na mesma moeda estão a violência masculina, passividade materna e opressão paterna. Ela divide o seu livro em partes com os títulos “A Dor”, “O Amor”, “A Ruptura” e “A Cura”, e é interessante como uma expressão do eu feminino em partes posteriores se contrapõem àquela presente na primeira. “O Amor” começa tratando do amor entre mãe e filha e da maternidade, mas logo entra no amor erótico. O eu lírico assume uma personalidade mais assertiva e prospectiva, mais segura de si em seus desejos e na afirmação das suas várias faces. Essa perspectiva, que não se atrela a situação da mulher vítima nem à da mulher altiva contribui para dar ao livro uma representatividade maior, mesmo que o leitor tenha a impressão de haver um caminho de libertação ou de impulso utópico aí. A terceira parte trata de saudade e separação, e a quarta de solidariedade e autodeterminação. Kaur também se sente livre para escrever poemas curtos de linhas também curtas, ou outros longos e quase de prosa poética. O título original reproduz a imagem do leito e do mel — do corpo feminino que nutre e deleita — muito repetida nos poemas. Não conheço o suficiente dos millennials canadenses e americanos para dizer se Rupi Kaur define ou não dilemas e virtudes da sua geração, mas o seu livro tem caráter e a impressão de juventude salta de suas páginas.

Bandeira Sobrinho: Uma Vida e Alguns Versos, de Braulio Tavares. Fortaleza: Editora IMEPH, 2017, 256 palavras. Brochura. Comprei este romance curto praticamente da mão do próprio Braulio Tavares, a quem eu e minha esposa Finisia Fideli encontramos por acaso no estande da Editora Draco, na Bienal do Livro em São Paulo. Ele nos levou ao maravilhoso estande da IMEPH e nos apresentou a este que é o seu segundo romance (depois de A Máquina Voadora, de 1994), tratando-o como um exercício de autoficção. Isso porque há um “Braulio Tavares” personagem e narrador do livro, que é centrado na figura de um cantador e repentista da Paraíba, cujo nome está no título e com quem o Braulio-personagem teria convivido. Bandeira Sobrinho, porém, é um personagem ficcional, cujo discreto estudo de personalidade traçado por Braulio (pelos Braulios, na verdade) fornece um mecanismo interessante e eficiente para uma compreensão das características da cena cultural dessa prática artística tão nordestina e tão importante para a cultura brasileira, nos anos de formação de Braulio Tavares, um conhecido letrista, roteirista de cinema e televisão, poeta cordelista e um dos melhores escritores da Segunda Onda da Ficção Científica Brasileira. Braulio, inclusive, já escreveu muito a respeito do cordel e do repente em livros como Contanto Histórias em Versos: Poesia e Romanceiro Popular no Brasil (2005) e Cantoria: Regras e Estilos (2016).

Bandeira Sobrinho: Uma Vida e Alguns Versos, de Braulio Tavares. Fortaleza: Editora IMEPH, 2017, 256 palavras. Brochura. Comprei este romance curto praticamente da mão do próprio Braulio Tavares, a quem eu e minha esposa Finisia Fideli encontramos por acaso no estande da Editora Draco, na Bienal do Livro em São Paulo. Ele nos levou ao maravilhoso estande da IMEPH e nos apresentou a este que é o seu segundo romance (depois de A Máquina Voadora, de 1994), tratando-o como um exercício de autoficção. Isso porque há um “Braulio Tavares” personagem e narrador do livro, que é centrado na figura de um cantador e repentista da Paraíba, cujo nome está no título e com quem o Braulio-personagem teria convivido. Bandeira Sobrinho, porém, é um personagem ficcional, cujo discreto estudo de personalidade traçado por Braulio (pelos Braulios, na verdade) fornece um mecanismo interessante e eficiente para uma compreensão das características da cena cultural dessa prática artística tão nordestina e tão importante para a cultura brasileira, nos anos de formação de Braulio Tavares, um conhecido letrista, roteirista de cinema e televisão, poeta cordelista e um dos melhores escritores da Segunda Onda da Ficção Científica Brasileira. Braulio, inclusive, já escreveu muito a respeito do cordel e do repente em livros como Contanto Histórias em Versos: Poesia e Romanceiro Popular no Brasil (2005) e Cantoria: Regras e Estilos (2016).

Como sempre e em tudo o que faz, ele conduz o texto de Bandeira Sobrinho com graça, brilho, riqueza de textura e uma erudição despretensiosa. Há um componente metaficcional efetivo e integrado ao projeto do romance, já que os versos reproduzidos — todos escritos por Braulio Tavares — compõem com a narrativa e a caracterização dos personagens e do seu ambiente. Interessantemente, no mesmo ano em que visitamos o IMEPH, o cordel foi declarado patrimônio imaterial do Brasil.

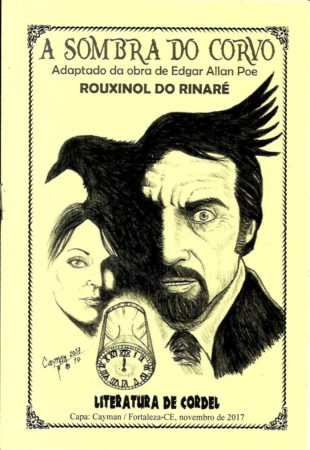

Arte de capa de Cayman.

A Sombra do Corvo, de Rouxinol do Rinaré. Fortaleza: Edição do Autor, novembro de 2017, 8 páginas. Capa de Cayman. Folheto. Por falar em cordel, este é um dos que Braulio Tavares me indicou no estande do IMEPH. Uma das coisas maravilhosas que a editora cearense fez foi trazer cantadores e cordelistas para a Bienal do Livro, de modo que pegamos o autógrafo de Rouxinol do Rinaré ali mesmo. Braulio indicou este cordel em particular porque ele se inspira no famosíssimo poema de Edgar Allan Poe, “O Corvo” (1845). Trata-se então de um diálogo intertextual e homenagem bem específicos, e seria interessante sondar como o poema de Poe veio a impressionar o poeta brasileiro. De qualquer modo, o cordel sempre fez um malabarismo de erudição entre fontes clássicas e populares.

É claro, o poema narrativo de Rouxinol do Rinaré é mais extenso e num tom diferente daquele de Edgar Allan Poe, mas há pedras de toque o suficiente entre um e outro para garantir um jogo intertextual evocativo. Poe é incrivelmente produtivo e plástico, nesse sentido. A sua obra se presta ao diálogo em polos tão diferentes quanto o mainstream literário, a ficção de gênero e, como vemos aqui, formatos populares como o cordel.

Arte de capa de Eduardo Azevedo.

Jorge e Carolina, de Rouxinol do Rinaré. Fortaleza: Edição do Autor, novembro de 2015, 32 páginas. Capa de Eduardo Azevedo. Folheto. Neste Jorge e Carolina, Rouxinol do Rinaré adapta uma obra brasileira, A Viuvinha (1857), o segundo romance publicado por José de Alencar. Eu me pergunto se haveria ou haverá no futuro um mercado para adaptações de cordel de grandes obras do cânone literário nacional, como aconteceu com as histórias em quadrinhos que adaptam esses livros, funcionando como um facilitador para quem quer ter esse capital cultural em particular — ou que precisa enfrentar perguntas de literatura no vestibular… Acho que não.

A Viuvinha é um romance de costumes, tônica da época, e o poema narrativo descreve o casal de protagonistas citados no seu título, e a situação emocional e social dos dois. Narra como o moço superou o passado perdulário e irresponsável, para conquistar a moça. O tom é mais sóbrio, é claro, do que A Sombra do Corvo. Rouxinol do Rinaré recebeu prêmios e venceu concursos, foi citado em revistas culturais francesas como Quadrant, Latitudes e Infos Brésil, e sua arte poética é assunto de muitos trabalhos acadêmicos. Um tesouro regional e nacional.

Quadrinhos

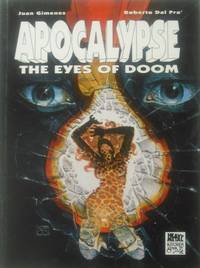

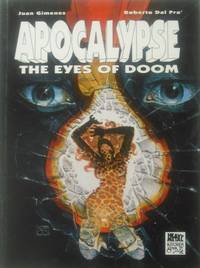

Arte de capa de Juan Giménez.

Apocalypse: The Eyes of Doom, de Juan Giménez & Roberto Dal Prá. Northampton, Massachusetts: Heavy Metal/Kitchen Sink, 1993 [1991], 58 páginas. Arte de capa de Juan Giménez. Tradução de Michela Noris. Álbum capa dura. Sendo fã do quadrinista argentino Juan Giménez, eu não poderia deixar este álbum colorido dando sopa por muito tempo, na loja Omniverse de Luis Mauro. A história começa em 1972 na guerra do Vietnã, quando o sargento Dan Curry (chamado de “Dick” em um momento, talvez por engano da tradutora) vê uma criança deter, aparentemente pela força do pensamento, um par de helicópteros americanos durante o ataque a uma aldeia vietnamita. Anos depois, vivendo em Nova York, Curry é um bem-sucedido escritor de ficção de detetive — uma instância do interesse europeu pela coisa toda do cinema noir. Obcecado pelo que viu no Vietnã, o atormentado Curry claramente mantém um interesse pela cultura indochinesa. Ele acaba se deparando com casos estranhos de mortes entre a cúpula do crime organizado no Chinatown novaiorquino, e passa a investigá-los de modo independente. A narrativa vai então a um jovem confinado a uma cadeira de rodas, e sua mãe, a responsável pelos ataques e pela campanha de tomada de poder do crime organizado em Chinatown. Obviamente, o rapaz é aquele menino vietnamita com poderes mentais.

Uma critica que se pode fazer ao enredo é que Curry no fim não descobre nada, apenas testemunhando o destino final do seu objeto de interesse. A dinâmica entre mãe e filho explica sozinha que ela não é de fato a mãe dele, mas uma mulher que apenas viu o que ele era capaz de fazer ainda em criança, e que passou a utilizá-lo para os seus fins. Mesmo sabendo que, a cada vez que o jovem usa seus poderes, paga um preço caro em saúde física — daí a cadeira de rodas. O álbum apresenta então uma história que é uma espécie de Scanners (1981) em formato de film noir, mas é o virtuosismo de Giménez que o eleva para algo mais do que o nível de um telefilme da época. O apartamento de Curry, por exemplo, é um desbunde, atulhado com objetos de arte oriental ajuntados pelo obcecado escritor. Para esse álbum, o artista empregou um ângulo especial de iluminação, aplicado ao rosto dos personagens a fim de lhes dar maior expressividade. E as cenas de paranormalidade são genuinamente assustadoras.

Superman Crônicas Volume Um, de Jerry Siegal & Joe Shuster. Barueri-SP: Panini Brasil, agosto de 2007, 194 páginas. Capa dura. Depois de ler mês passado a biografia em quadrinhos de Joe Shuster, fui atrás desta compilação das primeiras histórias do Super-Homem criadas por ele e Siegal, nas páginas da revista Action Comics. É maravilhoso que a Panini tenha nos franqueado esse material histórico.

De imediato, fica claro que o personagem que se consagrou nas HQs e nas telonas e telinhas era, em sua origem, bastante diferente. Faltam todas aqueles superpoderes cuja dinâmica foram a tônica do personagem em um momento posterior. Também falta o enfrentamento de supervilões exóticos que parecem possuir o seu próprio complexo militar-industrial (como Lex Luthor), ser um supercrânio vindo do futuro, um duende vindo de uma outra dimensão, ou incontáveis ameaças alienígenas. (Parece que essas coisas foram definidas posteriormente não por Siegal & Shuster, mas por Julius Schwartz.) Na sua primeira fase, o Super-Homem enfrenta os problemas sociais do seu tempo e lugar, os Estados Unidos de fins da década de 1930.

Na primeira história, o herói impede uma mulher injustamente condenada à morte de ser executada, brutaliza um marido abusivo, salva Lois Lane de um machão, e aterroriza um lobista corruptor. Esse último caso o leva, na segunda história, a uma situação de fomento de guerra em um país estrangeiro fictício, para incrementar a venda de armas. Clark Kent e Lois Lane vão para lá cobrir o conflito, e o herói tem a chance de salvar Lois de um fuzilamento, despacha um torturador militar, e obriga os generais das duas partes no conflito a lutar até a morte ou a fazer as pazes. Outras histórias envolvem um empresário do setor de mineração que não investe o que devia na segurança dos trabalhadores, trapaça em um campeonato de futebol americano, um impostor do Superman a serviço da imprensa marrom, delinquência juvenil e favelização, corrupção policial e penitenciária, especuladores do petróleo, e leis de trânsito frouxas levando a um número elevado de acidentes.

É fabuloso que Superman tenha surgido como um guerreiro da justiça social, mas os seus criadores temperaram a sua bondade com a atitude das ruas, emprestando a aspereza da ficção de detetive (incluindo truques como disfarces) que o faz empregar espancamentos, intimidações, destruição de propriedade na escala de arma de destruição de massa — como quando resolve sozinho revitalizar uma zona de cortiços, expulsando as pessoas de suas casas e as destruindo do teto ao chão. Suponho que o seu código de honra, tão de aço quanto ele, tenha surgido mais tarde. Depois de ler este material, eu me pergunto se a disposição do herói de obedecer às leis dos homens não veio só para temperar o uso desinibido do seu poder super-humano, mas também para afastá-lo desse seu lado social por razões políticas e ideológicas. Mesmo neste primeiro volume com 14 histórias, a gente vê o herói sendo aperfeiçoado na sua origem: a primeira história fala do menino recolhido de um foguete entregue a um orfanato por um motorista anônimo; quando o personagem ganha sua própria revista, a história de origem menciona o casal Kent como tendo encontrado a nave, recolhendo o bebê e o entregando ao orfanato, mas retornando logo depois com a proposta de adotá-lo. O livro reúne também as capas da Action Comics de 1 a 13, da primeira Superman, e da histórica edição New York World’s Fair Comics.

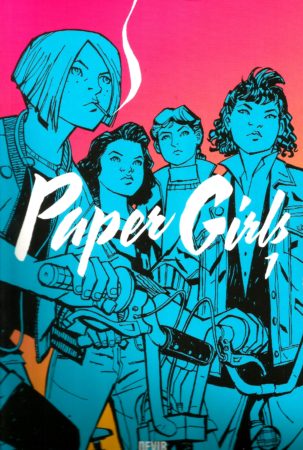

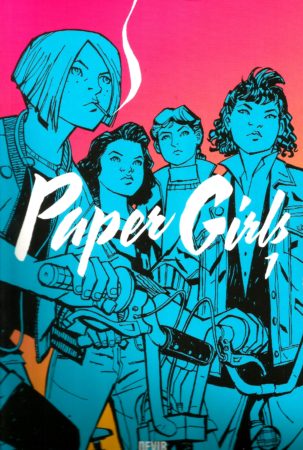

Arte de capa de Cliff Chiang.

Paper Girls Volume 1, de Brian K. Vaughan (texto) & Cliff Chiang (arte). São Paulo: Devir Brasil, 2016, . Arte de capa de Cliff Chiang. Tradução de Kleber Ricardo de Sousa. Brochura. OK: anos 80. Eu estava lá. Li livros de Stephen King, vi filmes como Os Goonies e Carrie, a Estranha, joguei Asteroids e Space Invaders, e li muito gibi de horror e ficção científica. Releituras como Super-8, Stranger Things e produções ambiciosas como a de It são mais que bem-vindas — mesmo porque as estratégias narrativas e os temas daquela época ainda guardam a sua eficiência. Os meus romances Anjo de Dor e Mistério de Deus, ambientados em 1990 e 1991, têm tudo a ver com essas estratégias e temas.

Este Paper Girl combina muita coisa de tais estratégias narrativas: um grupo de crianças imaginativas enfiadas em situações fantásticas, um fenômeno sobrenatural ou alienígena ameaçando uma pequena comunidade, narrativas pessoais de desajuste caracterizando os personagens, ideias de ficção científica e horror informadas por uma tradição de filmes e livros populares, referências culturais por toda parte, e um aceno ao cósmico. É claro, há uma qualidade áspera, irônica, e subversiva no roteiro de Brian Vaughan, embora, felizmente, não tanto quanto no seu megassucesso, a space opera nonsense Saga. No primeiro episódio, as meninas entregadoras de jornal se metem, no meio da madrugada, com uns valentões vestidos para o Halloween — e essa é a coisa mais normal com que se deparam. Depois disso temos viagem no tempo, uma polícia temporal montada em pterossauros, e um conflito de gerações no futuro. As quatro meninas forma um conjunto de dinâmica divertida, de origens diversas (uma delas fuma, anda armada, é bocuda e politicamente incorreta; uma outra é mulata, outra é meiga e ingênua, e por aí vai). Muita coisa fica no ar, esperando definição maior no volume dois. Este aqui fecha com o gancho mais perfeito.

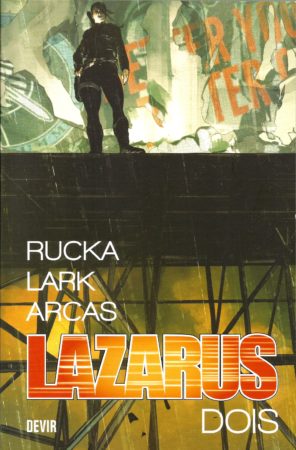

Arte de capa Owen Freeman.

Lazarus Volume 2: Ascensão (Lazarus Number 2), de Greg Rucka (texto) & Michael Lark (arte). São Paulo: Devir Brasil, dezembro de 2018, 128 páginas. Arte de capa Owen Freeman. Brochura. Este é o segundo volume de um série de ficção científica que tenho acompanhado com muito interesse por ser uma bem realizada FC cyberpunk rural — algo visto antes nos romances Tempo Fechado (Heavy Weather, 1994), de Bruce Sterling, e em partes de The Peripheral (2014), de William Gibson, do qual já tratei aqui em janeiro. Se no cyberpunk usual, urbano, frequentemente aparece uma monstruosa aristocracia financeiro-industrial, em Lazarus tem-se uma violenta aristocracia rural quase feudalista, que controla o trabalho com poderes absolutos e alicia os talentos de técnicos e cientistas à sua “família”, num vínculo vitalício. O patriarcalismo é total em um futuro americano decadente e distópico, de carências agudas e grandes desigualdades sociais.

A protagonista da série é Forever Carlyle, uma pós-humana criada desde criança para ser uma espécie de tenente e carrasco da família Carlyle. Ela é capaz de se regenerar rapidamente de ferimentos infligidos a ela — daí o título da série. Incidentes narrados no volume 1 deixaram Forever com a pulga atrás da orelha em relação aos negócios da família e o quanto a sua lealdade absoluta é correspondida pelo patriarca e por seus “irmãos”. Aqui, conhecemos mais do treinamento de Forever na infância, com direito a espadas japonesas bem cyberpunks, e à descarada chantagem emocional do patriarca. O habilidoso romancista Greg Rucka desenvolve a narrativa como o roteiro de um filme, introduzindo neste volume um enredo paralelo envolvendo uma família de “refugos” (os trabalhadores sem adesão a uma “família”) que abandona a propriedade degradada em que tinham se abrigado e partem como retirantes rumo a um posto de recrutamento de trabalhadores organizado pelos Carlyles. Tanto essa linha quando o momento climático da sua fusão com a linha de Forever tem uma crueza digna de um filme como Logan (2017). O desenho realista de Michael Lark, que conserva algo de autocontraste por baixo da cor esmaecida de Santi Arcas, enfatiza a dureza da narrativa e coloca o leitor nesse mundo tão semelhante ao nosso mas com elementos futuristas suficientes para sublinhar o lado cyberpunk de Lazarus. Uma das HQs de ficção científica mais bacanas sendo publicadas atualmente.

—Roberto Causo

Temos 2 comentários, veja e comente aqui

O Veterano e Outros Contos de Suspense (The Veteran), de Frederick Forstyth. Rio de Janeiro: Editora Record, 2009 [2001], 278 páginas. Tradução de Ruy Jungmann. Livro de bolso.

O Veterano e Outros Contos de Suspense (The Veteran), de Frederick Forstyth. Rio de Janeiro: Editora Record, 2009 [2001], 278 páginas. Tradução de Ruy Jungmann. Livro de bolso.

The Man Who Folded Himself, de David Gerrold. New York: Random House, 1973, 148 páginas. Hardcover.

The Man Who Folded Himself, de David Gerrold. New York: Random House, 1973, 148 páginas. Hardcover.

17 Histórias: Alternativas, Cômicas e Futuristas, de Ataíde Tartari. Pará de Minas-MG: VirtualBooks, 2013, 172 páginas. Brochura.

17 Histórias: Alternativas, Cômicas e Futuristas, de Ataíde Tartari. Pará de Minas-MG: VirtualBooks, 2013, 172 páginas. Brochura.

Sobre Histórias (On Stories and Other Essays on Literature), de C. S Lewis. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2018, 252 páginas. Tradução de Francisco Nunes. Capa dura.

Sobre Histórias (On Stories and Other Essays on Literature), de C. S Lewis. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2018, 252 páginas. Tradução de Francisco Nunes. Capa dura.  Pelotão de Fronteira, de Moacyr Barcellos Potyguara. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2003, 192 páginas. Brochura.

Pelotão de Fronteira, de Moacyr Barcellos Potyguara. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2003, 192 páginas. Brochura. The Nine Dragons, de Justin Scott. Nova York: Bantam Books, 1992 [1991], 456 páginas. Paperback.

The Nine Dragons, de Justin Scott. Nova York: Bantam Books, 1992 [1991], 456 páginas. Paperback.

Darwin’s Blind Spot: Evolution Beyond Natural Selection, de Frank Ryan. Boston/Nova York: Houghton Mifflin Company, 2002, 310 páginas. Hardcover.

Darwin’s Blind Spot: Evolution Beyond Natural Selection, de Frank Ryan. Boston/Nova York: Houghton Mifflin Company, 2002, 310 páginas. Hardcover.  Contos Reversos, de Romy Schinzare. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 158 páginas. Introdução de Caio Bezarias. Texto de orelha de Gilberto Lopes Teixeira. Ilustrações de Jorge de Souza Coelho. Brochura.

Contos Reversos, de Romy Schinzare. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 158 páginas. Introdução de Caio Bezarias. Texto de orelha de Gilberto Lopes Teixeira. Ilustrações de Jorge de Souza Coelho. Brochura.

The Infinite Future, de Tim Wirkus. Nova York: Penguin Press, 2018, 394 páginas. Hardcover.

The Infinite Future, de Tim Wirkus. Nova York: Penguin Press, 2018, 394 páginas. Hardcover. Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo Editora, 2.ª edição, setembro de 2018, 124 páginas. Capa dura.

Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo Editora, 2.ª edição, setembro de 2018, 124 páginas. Capa dura.

Mindscan, de Robert J. Sawyer. Nova York: Tor Books, 2011 [2005], 302 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Trade paperback.

Mindscan, de Robert J. Sawyer. Nova York: Tor Books, 2011 [2005], 302 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Trade paperback.  A Arte do Cinema: Star Wars (The Art of Film: Star Wars), Anônimo, ed. São Paulo: Editora Europa, 2015, 178 páginas. Tradução de Gustavo Vicola, Maurício Muniz e Paulo Ferreira. Formato grande.

A Arte do Cinema: Star Wars (The Art of Film: Star Wars), Anônimo, ed. São Paulo: Editora Europa, 2015, 178 páginas. Tradução de Gustavo Vicola, Maurício Muniz e Paulo Ferreira. Formato grande.  Outros Jeitos de Usar a Boca (Milk and Honey), de Rupi Kaur. São Paulo: Editora Planeta, 20.ª edição, 2018 [2017], 208 páginas. Capa e ilustrações internas de Rupi Kaur. Brochura. Tradução de Ana Guadalupe.

Outros Jeitos de Usar a Boca (Milk and Honey), de Rupi Kaur. São Paulo: Editora Planeta, 20.ª edição, 2018 [2017], 208 páginas. Capa e ilustrações internas de Rupi Kaur. Brochura. Tradução de Ana Guadalupe.  Bandeira Sobrinho: Uma Vida e Alguns Versos, de Braulio Tavares. Fortaleza: Editora IMEPH, 2017, 256 palavras. Brochura.

Bandeira Sobrinho: Uma Vida e Alguns Versos, de Braulio Tavares. Fortaleza: Editora IMEPH, 2017, 256 palavras. Brochura.