Em abril, um mês de leituras particularmente interessantes, li dois livros de não ficção relacionados, de um modo ou de outro, com a astronáutica. E também ficção científica nacional e estrangeira, e alguns álbuns de quadrinhos antigos visualmente deslumbrantes.

Arte de capa de John Berkey.

Colonies in Space, de T. A. Heppenheimer. Nova York: Warner Books, 1980 [1978], 322 páginas. Prefácio de Ray Bradbury. Arte de capa de John Berkey. Fotos. Paperback. Pensando em escrever uma história das Lições do Matador ambientada em uma estação espacial, recorri a este livro que trata dos projetos da década de 1970, de construção de habitats espaciais. Menos do que me trazer informações úteis especificamente para a história, me fez viajar a uma visão futurista retrô — isto é, um futuro que, infelizmente, a humanidade veio a desprezar.

O primeiro capítulo discute as dificuldades de se encontrar vida em outros mundos, a par com as dificuldades de estabelecer a vida humana em outros planetas do Sistema Solar e da galáxia. A solução explorada é construir colônias no espaço: habitats artificias, como os que aparecem no Universo da Tríade, de Jorge Luiz Calife. Na narrativa de Heppenheimer, a questão começa com o físico Gerard K. O’Neill perguntando a um grupo de pós-graduandos se a superfície de um planeta seria o melhor lugar para uma colônia fora da Terra. Daí surgiram ideias de cilindros rotacionais em certos pontos estáveis (os Lagrange) do sistema Terra-Lua. As ideias foram parar em um congresso, que, por sua vez, capturou a atenção da imprensa e da NASA. Novos projetos aperfeiçoaram as ideias originais, com eles surgindo planos de captar energia solar e enviá-la via emissões de microondas para receptores na Terra, fornecendo energia barata e ecologicamente responsável a bilhões de seres humanos, inclusive de países pobres, tudo devidamente calculado e com o rascunho da tecnologia necessária. O material para a construção das colônias também foi equacionado nos projetos: rastelados na Lua, colocados em órbita por um lançador e apanhado no espaço por uma espécie de luva de baseball gigante acoplada a uma nave espacial, e levado ao local de construção.

Após tratar da engenharia dos espaços internos, o livro mergulha na especulação típica da ficção científica, imaginando gerações nascidas nesse tipo de habitat espacial, e seu estilo de vida, economia, cultura e herança — milhões de anos no futuro, com as colônias funcionando como naves de gerações e chegado a outros sistemas planetários. A edição original do livro é de 1978, e sabemos que, 42 anos depois, nada disso veio a se realizar. A única coisa que temos no espaço orbital é a Estação Espacial Internacional, que é uma realização em si, mas muito aquém do que aqueles visionários haviam imaginado. Ao mesmo tempo, e mesmo reconhecendo o espírito positivista e pouco crítico do utopismo energético daqueles cientistas, ainda temos um mundo que sofre com as consequências ambientais da mesma política energética de então.

Arte de capa de Michael Whelan.

In Conquest Born, de C. S. Friedman. Nova York: DAW Books, 1.ª edição, 1987 [1986], 512 páginas. Arte de capa de Michael Whelan. Paperback. Este romance de space opera foi resgatado da substancial estante de literatura em inglês do agora fechado Sebo do Farah, no Centro Velho de São Paulo. Ficou muito tempo em uma caixa de papelão até que eu tornasse a ser cativado pela impressionante arte de capa do artista Michael Whelan. Claramente, sente-se nesta space opera exótica da autora C. S. Friedman a influência da série Duna, de Frank Herbert. Ela imagina duas sociedades em conflito, uma composta por aristocratas absolutos, escravagistas e perversos, além de geneticamente decadentes, os braxins; e a outra, os azeans, mais igualitária e dedicada à manipulação genética. Dois personagens representam as duas sociedades: o ambicioso Zatar, uma espécie de Júlio César que deseja unificar os braxins sob o seu poder; e Anzha lyu Mitethe, uma militar com poderes telepáticos, em ascensão na sua busca por vingança contra os braxins. Apesar de implacáveis e cruéis, cada um ao seu modo, eles são apresentados com simpatia e orbitam em torno um do outro em uma série de situações episódicas que forma um mosaico complexo, envolvendo de duelos com espadas a combates espaciais e atividades extraveiculares, sedução de adversários políticos, traições, intrigas palacianas e assassinato de amantes e de parentes. A fabulosa ilustração de Michael Whelan na capa captura com perfeição a dança entre os dois personagens obsessivos, e a natureza cinzenta da história.

Fica claro que Friedman pescou de Duna a estrutura feudalista que remete às monarquias imperiais dos séculos 18 e 19, e os elementos paranormais como fonte do grande exotismo do romance. Seu feminismo aflora aqui e ali em discussões da condição da mulher nas duas sociedades, especialmente na braxin. Mas, como costuma ocorrer nesse tipo de narrativa fundada em um pensamento darwinista social extrapolado para a sexualidade e a luta de classe sociais, qualquer discurso igualitário e progressista meio que se perde na enxurrada de violência e degradação. De fato, In Conquest Born, que tem uma sequência, The Wilding (2004), é exemplo exacerbado de um pensamento bem americano que naturaliza e advoga opressão e submissão em termos psicanalíticos e darwinistas. Vemos isso em Charles Moulton (o psicanalista William Moulton Marston), criador da Mulher-Maravilha, e no autor de alta fantasia John Norman (o professor de Filosofia John Frederick Lange Jr.), autor da Gorean Saga, que dramatiza situações de escravidão sexual e gerou uma espécie de “culto” S&M que ainda anda solto por aí.

A Verdadeira História da Ficção Científica: Do Preconceito à Conquista das Massas (The History of Science Fiction), de Adam Roberts. São Paulo: Seoman, 1.ª edição, 2018, 704 páginas. Apresentação de Silvio Alexandre. Prefácio de Braulio Tavares. Posfácio de Gilberto Schoereder. Tradução de Mário Molina. Brochura. Em dezembro de 2019, saiu nova edição da revista eletrônica Zanzalá, criada e editada por Alfredo Suppia. É a primeira revista acadêmica dedicada à FC e fantasia no Brasil. Este que é a sua terceira edição trouxe meu artigo “A Editor Seoman e a Ficção Científica”, no qual discuto os livros de não ficção dessa editora que são do interesse do pesquisador e fã de FC. São eles A Vida de Philip K. Dick: O Homem que Lembrava o Futuro (A Life of Philip K. Dick: The Man Who Remembered the Future; 2015), de Anthony Peake; Universo Alien: Se os Extraterrestre Existem… Cadê Eles? (Alien Universe; 2017), de Don Lincoln; A Verdadeira História da Ficção Científica: Do Preconceito à Conquista das Massas (The History of Science Fiction; 2018), de Adam Roberts; e O Guia Geek de Cinema: A História por Trás de 30 Filmes de Ficção Científica que Revolucionaram o Gênero (The Geek’s Guide to SF Cinema; 2019), de Ryan Lambie. Todos aí graças ao interesse do editor Adilson Silva Ramachandra. No afã de atender aos prazos da revista, pulei uns trechos (as notas, especialmente) deste importante livro de Adam Roberts, de modo que só completei a leitura mais tarde. Aqui, empresto alguns trechos do artigo em questão, e acrescento alguma coisa a título de apreciação final.

A Verdadeira História da Ficção Científica: Do Preconceito à Conquista das Massas (The History of Science Fiction), de Adam Roberts. São Paulo: Seoman, 1.ª edição, 2018, 704 páginas. Apresentação de Silvio Alexandre. Prefácio de Braulio Tavares. Posfácio de Gilberto Schoereder. Tradução de Mário Molina. Brochura. Em dezembro de 2019, saiu nova edição da revista eletrônica Zanzalá, criada e editada por Alfredo Suppia. É a primeira revista acadêmica dedicada à FC e fantasia no Brasil. Este que é a sua terceira edição trouxe meu artigo “A Editor Seoman e a Ficção Científica”, no qual discuto os livros de não ficção dessa editora que são do interesse do pesquisador e fã de FC. São eles A Vida de Philip K. Dick: O Homem que Lembrava o Futuro (A Life of Philip K. Dick: The Man Who Remembered the Future; 2015), de Anthony Peake; Universo Alien: Se os Extraterrestre Existem… Cadê Eles? (Alien Universe; 2017), de Don Lincoln; A Verdadeira História da Ficção Científica: Do Preconceito à Conquista das Massas (The History of Science Fiction; 2018), de Adam Roberts; e O Guia Geek de Cinema: A História por Trás de 30 Filmes de Ficção Científica que Revolucionaram o Gênero (The Geek’s Guide to SF Cinema; 2019), de Ryan Lambie. Todos aí graças ao interesse do editor Adilson Silva Ramachandra. No afã de atender aos prazos da revista, pulei uns trechos (as notas, especialmente) deste importante livro de Adam Roberts, de modo que só completei a leitura mais tarde. Aqui, empresto alguns trechos do artigo em questão, e acrescento alguma coisa a título de apreciação final.

Roberts escreveu Science Fiction (2000), livro introdutório, parte da conhecida e popular série The New Critical Idiom. É bastante citado entre os jovens pesquisadores brasileiros de ficção científica. Nesse livro anterior, Roberts afirmou achar que a FC é moderna, surgida entre 1780 e 1830. Mas já no prefácio à primeira edição de A Verdadeira História da Ficção Científica, ele afirma:

“Sustento que as raízes do que hoje chamamos de ficção científica são encontradas nas viagens fantásticas da novela [sic] grega antiga” —Adam Roberts. A Verdadeira História da Ficção Científica, página 23.

A mudança de ponto de vista fica estabelecida, portanto, e o próprio autor explicita no prefácio que, com a escrita do livro, sua ignorância quanto à FC diminuiu e que as suas visões evoluíram. Ele nem emprega a expressão “proto-ficção científica” em seu livro, preferindo abandonar qualquer ambiguidade ou divergência do gênero que a expressão poderia indicar, para chamar diretamente de “ficção científica” as obras antigas que investiga.

A tese do novo livro com a nova perspectiva é a de que a FC como a conhecemos deveria muito a um ponto de clivagem até então insuspeito: a Reforma Protestante no século 16. Propõe que, entre a Antiguidade Clássica e o século 17, houve um hiato na escrita de viagens fantásticas, motivado pelas condições sócio-culturais da ordem feudal e do catolicismo. Para Roberts, o ressurgimento da FC vem junto com a reforma protestante. A teoria de Giordano Bruno da pluralidade dos mundos habitados, rechaçada pela Igreja, é um dos pilares desse entendimento da parte de Roberts, e que a imaginação da FC se atrela à cultura protestante ocidental. Imagino que uma primeira reação possível que esse tipo de argumento despertaria em nós seria a suspeita de que Roberts desejaria afirmar a superioridade da cultura protestante, e da colonização anglo-nórdica em detrimento da latina ou das culturas não-ocidentais, especialmente em uma época em que (ainda) se fala em “choque de civilizações” e se volta a falar em “guerra cultural”. Roberts evita o campo minado com argumentos sólidos que remetem mais à história das ideias e das mentalidades. Também foge de uma perspectiva chauvinista anglo. Mais que tudo, Roberts quer firmar uma nova visada dialética sobre a FC. Declara que, se fosse reduzir a tese do seu livro em poucas linhas, diria que

“a ficção científica é determinada com exatidão pela dialética entre os imaginários protestante e católico, que emergiu do particular contexto cultural-ideológico do século XVII. […] [O]s textos de FC são mediadores desses determinantes culturais com diferentes ênfases, algumas mais estritamente materialistas, outras mais místicas ou mágicas.” —Adam Roberts. A Verdadeira História da Ficção Científica, página 29.

Seguem-se capítulos altamente informativos sobre a evolução do gênero ao longo dos séculos, e com um muito bem-vindo viés internacional. De modo ainda mais bem-vindo, traz insights significativos sobre a FC da era dos romances científicos (século 19), da era pulp e sobre o gênero no cinema e nos quadrinhos. Há um esforço honesto em superar vícios críticos elitistas, o que põe o livro no topo das minhas considerações sobre como deve ser uma história da FC. Este é um livro que merece a atenção de todo pesquisador interessado na ficção científica, e de todo fã que deseje conhecer questões culturalmente relevantes por trás da história do gênero. Se me torcessem o braço para apontar um problema, eu diria que Roberts exagera na mecânica dialética quando se foca em minúcias, perdendo a força da afirmativa clara e aberta das suas posições.

Arte de capa de Teo Adorno.

Fanfic, de Braulio Tavares. São Paulo: Editora Patuá, Coleção Futuro Infinito, 2019, 168 páginas. Texto de orelha de Bandeira Sobrinho. Brochura. Braulio Tavares não poderia faltar em uma coleção de livros montada por Luiz Bras. Um dos melhores contistas da FC brasileira e do nosso conto fantástico em todos os tempos, ele entra com uma coletânea de histórias reunidas sobre uma chave de modéstia literária que enfatiza a intertextualidade e o jogo metalinguístico de reconhecimento de influências.

Alguns contos foram vistos em outras reuniões dos seus textos admiráveis, mas o segundo olhar me revelou, por exemplo, a criatividade vibrante presente na exótica space opera “The Ghost in the Machine” [sic], cujas notas-glossário explicitam o jogo da influência e o diálogo específico mantido pela ficção científica. A riqueza da linguagem irônica remete à New Wave e é de fazer inveja a um Brian W. Aldiss ou a um Samuel R. Delany. Já “Finegão Zuêra”, que abre o livro, pode se ligar ao romance Finnegans Wake (1939) de James Joyce, pela brincadeira irônica com o título e pela densidade de neologismos e jogos de palavras na narrativa precipitada em parágrafo único. Em oposição, “O Homem que Perdeu seu Reflexo” é conto fantástico, curto, em tom memorialista. Urbano e violento, “Haxan” caberia bem em uma antologia tupinipunk. “Sete OVNIs” é episódico, composto de pequenos parágrafos-narrativas, um para cada personagem diferente, em locais diversos mundo afora. “Fenda no Espaçotempo” é anedótico e divertido, enquanto “Concerto Noturno” é um conto de horror. Também curto (muitos dos contos devem ter sido pescados da coluna diária que ele mantém no Jornal da Paraíba), “A Estética Eliminacionista” é um ensaio ficcional, e “Universos Tangenciais” é outra narrativa metaficcional, sobre o poder da leitura. “A Arca” é texto poético aliterativo que lembra, pelos parágrafos curtos, as narrativas de Ivan Carlos Regina, enquanto “A Demanda do Bosque Sombrio” retoma o tom mais introspectivo e de parágrafos e sentenças longas, num dos contos mais compridos e de maior expressividade lexical. “A Propósito da Difração Quântica nas Regiões Periféricas da Consciência” saiu na edição especial da revista Ficções: Revista de Contos, editada por Dorva Rezende em 2006, e é um dos contos de melhor equilíbrio entre enredo e estilo. “Um Só seu Filho” é conto fantástico irônico, com um fundo de ficção religiosa, e “A República do Recurso Infinito” dialoga com Kafka, na figuração fantástica da burocracia. “O Vale da Maldição” é uma divertida história de pós-holocausto nuclear, e “Gronk” é outro conto humorístico, sobre um intercâmbio não entre gente de países diferentes, mas de planetas diferentes. “Aquele de Nós” é narrado em primeira pessoa por uma entidade coletiva, e “O Polvo” é um conto de horror com final surpresa. Em “A Ilha ao Meio”, o narrador investiga uma ilha dividida “cirurgicamente” no meio — como em muitas das suas histórias, o estranho desemboca em alguma reação impulsiva que parece descarregar o estranhamento acumulado pelo componente descritivo da narrativa.

Duas histórias mais longas, e com um envolvimento maior, fecham o livro: “Frankenstadt” e “O Molusco e o Transatlântico”. O primeiro explora o conceito da realidade virtual e é outra história em primeira pessoa. O último, “O Molusco e o Transatlântico”, partilha dessa característica, em narrativa que trata de um psíquico sendo treinado em uma estação espacial, envolvido com o contato com alienígenas. Embora eu anseie por ver Braulio retornando com FC aos formatos da noveleta e do romance, aqui se tem uma amostra do vigor e da versatilidade deste estilista. Muito adequado para o espírito geral da Coleção Futuro Infinito.

Piquenique na Estrada, de Arkádi & Boris Strugátski. São Paulo: Editora Aleph, 2017 [1972], 370 páginas. Prefácio de Ursula K. Le Guin. Posfácio de Bóris Strugátski. Tradução de Tatiana Larkina. Capa dura. Ainda me lembro do renomado escritor João Silvério Trevisan me recomendando a leitura deste romance, em uma oficina literária coordenada por ele em 1988. Minha primeira tentativa de lê-lo, poucos anos depois em edição da Caminho Ficção Científica com o título de Stalker, foi frustrada. Desta vez eu apanhei a bela edição da Aleph e fui até o fim. O romance clássico dos irmãos Strugátski parte da premissa de que alienígenas incognoscíveis passam pela Terra a caminho de alguma outra destinação, deixando para trás restos hipertecnológicos na sua passagem. A analogia é com o lixo deixado para trás depois de um piquenique à beira da estrada. Ocorre que existe um grande interesse humano por esses restos, com os autores irmãos construindo consistentemente relações científicas e de mercado negro em torno dos artefatos encontrados nos arrabaldes da cidade britânica de Harmont. Estruturalmente, o romance também é relativamente engenhoso, com saltos temporais e a narrativa a partir de personagens-pontos de vista diferentes. Grosso modo, porém, a história segue o “stalker” Redrick Schuhart, primeiro um funcionário do instituto de pesquisas, especialista em entrar na zona proibida e encontrar e resgatar os artefatos. Para isso ele precisa contornar pontos perigosos em que as leis da física são alteradas por forças desconhecidas resultantes dos artefatos, frequentemente com resultados fatais. Muito depende da caracterização de Red, um cara duro mas amoroso, especialmente com a mulher e a filha — que nasceu com algum tipo de sequela causada pelas emissões dos artefatos. O personagem precisa representar ao mesmo tempo o que há de caloroso, valoroso e insensato no ser humano. Fora do instituto, Red se torna um requisitado contrabandista. A história de Red é intercalada pela canalhice de autoridades como a do representante industrial Richard Goonan, que comanda o mercado negro local e um dos bordéis mais concorridos. Red acumula um resíduo de emoções e ressentimentos ao longo dos anos, que alcança uma descarga genuinamente pungente no final.

Piquenique na Estrada, de Arkádi & Boris Strugátski. São Paulo: Editora Aleph, 2017 [1972], 370 páginas. Prefácio de Ursula K. Le Guin. Posfácio de Bóris Strugátski. Tradução de Tatiana Larkina. Capa dura. Ainda me lembro do renomado escritor João Silvério Trevisan me recomendando a leitura deste romance, em uma oficina literária coordenada por ele em 1988. Minha primeira tentativa de lê-lo, poucos anos depois em edição da Caminho Ficção Científica com o título de Stalker, foi frustrada. Desta vez eu apanhei a bela edição da Aleph e fui até o fim. O romance clássico dos irmãos Strugátski parte da premissa de que alienígenas incognoscíveis passam pela Terra a caminho de alguma outra destinação, deixando para trás restos hipertecnológicos na sua passagem. A analogia é com o lixo deixado para trás depois de um piquenique à beira da estrada. Ocorre que existe um grande interesse humano por esses restos, com os autores irmãos construindo consistentemente relações científicas e de mercado negro em torno dos artefatos encontrados nos arrabaldes da cidade britânica de Harmont. Estruturalmente, o romance também é relativamente engenhoso, com saltos temporais e a narrativa a partir de personagens-pontos de vista diferentes. Grosso modo, porém, a história segue o “stalker” Redrick Schuhart, primeiro um funcionário do instituto de pesquisas, especialista em entrar na zona proibida e encontrar e resgatar os artefatos. Para isso ele precisa contornar pontos perigosos em que as leis da física são alteradas por forças desconhecidas resultantes dos artefatos, frequentemente com resultados fatais. Muito depende da caracterização de Red, um cara duro mas amoroso, especialmente com a mulher e a filha — que nasceu com algum tipo de sequela causada pelas emissões dos artefatos. O personagem precisa representar ao mesmo tempo o que há de caloroso, valoroso e insensato no ser humano. Fora do instituto, Red se torna um requisitado contrabandista. A história de Red é intercalada pela canalhice de autoridades como a do representante industrial Richard Goonan, que comanda o mercado negro local e um dos bordéis mais concorridos. Red acumula um resíduo de emoções e ressentimentos ao longo dos anos, que alcança uma descarga genuinamente pungente no final.

O romance, que pode ser lido como uma crítica ao capitalismo e o seu aceno constante de um “Santo Graal” de fama e fortuna, foi proibido na União Soviética em razão da linguagem chula de Red e de outros personagens, num texto visto como “pouco edificante” pelos burocratas do regime. O fato, porém, é que o romance, a partir da sua premissa e do final, motiva um leque de interpretações: o alienígena como o inescrutável, o maravilhoso trivializado e objetificado pelo comércio e pela busca pelo poder, a incapacidade de canalizarmos os nossos impulsos utópicos para algo que de fato dignifique a condição humana. Na sua articulação de sentidos, é um romance que expressa, como poucos, a insensatez do empreendimento humano na era da ciência. O posfácio de Bóris, com os bastidores da escrita e da publicação do romance, é um documento que vale ser conhecido por si próprio.

The Way of the Explorer: An Apollo Astronaut’s Journey Through the Material and Mystical Worlds, do Dr. Edgar Mitchell & Dwight Williams. Nova York: G. P. Putnam’s Sons, 1996, 230 páginas. Hardcover. Muitos vão discordar, mas um dos grandes índices dessa insensatez é a divisão estrita e frequentemente belicosa entre ciência e religião. Esse é um dos pontos balizares deste livro do astronauta americano Edgar Mitchell (1930-2016), que foi à Lua como parte da missão Apollo 14, em 1971. Nos anos seguintes, eu (que nasci em 1965) me lembro de ter lido e visto programas de TV que mencionavam que ele teria feito experimentos de paranormalidade durante o voo espacial. O livro — que adquiri no curto período em que fui assinante do Book-of-the-Month Club — trata disso, é claro, mas os primeiros capítulos são um esboço biográfico de Mitchell. Há muita informação interessante sobre a sua atividade como astronauta.

The Way of the Explorer: An Apollo Astronaut’s Journey Through the Material and Mystical Worlds, do Dr. Edgar Mitchell & Dwight Williams. Nova York: G. P. Putnam’s Sons, 1996, 230 páginas. Hardcover. Muitos vão discordar, mas um dos grandes índices dessa insensatez é a divisão estrita e frequentemente belicosa entre ciência e religião. Esse é um dos pontos balizares deste livro do astronauta americano Edgar Mitchell (1930-2016), que foi à Lua como parte da missão Apollo 14, em 1971. Nos anos seguintes, eu (que nasci em 1965) me lembro de ter lido e visto programas de TV que mencionavam que ele teria feito experimentos de paranormalidade durante o voo espacial. O livro — que adquiri no curto período em que fui assinante do Book-of-the-Month Club — trata disso, é claro, mas os primeiros capítulos são um esboço biográfico de Mitchell. Há muita informação interessante sobre a sua atividade como astronauta.

A caminho da Lua — expressão que uso impunemente porque o sujeito de fato esteve lá e trabalhou no satélite natural da Terra por mais de quatro horas —, Mitchell conduziu um experimento solitário, realizado com o conhecimento de apenas quatro pessoas. Mentalizou um conjunto de números aleatórios combinados com os símbolos das cartas Zener, enquanto na Terra outros aguardavam para reproduzir as combinações “emitidas”. No retorno, ele repetiu o experimento. Mas o livro registra mais do que isso, centrando-se em uma epifania sentida por ele, também no voo de volta:

“Conforme olhei para além da própria Terra, para a magnificência da cena mais ampla, houve um espantoso reconhecimento de que a natureza do universo não era o que me havia sido ensinado. Meu entendimento da qualidade distinta e separada e da relativa independência de movimento daqueles corpos cósmicos foi estilhaçada. Houve uma irrupção de novo insight combinado com um sentimento de ubíqua harmonia — um senso de interconexão com os corpos celestiais que cercavam a nossa espaçonave.” —Dr. Edgar Mitchell. The Way of the Explorer, página 58.

Ele não define essa epifania como religiosa, e nos anos seguintes buscou explicá-la e aos resultados dos seus experimentos à luz de investigações científicas ou paracientíficas, que o levaram a fundar o Institute of Noetic Sciences. A partir de muitas pesquisas e leituras, além do contato com supostos paranormais como Uri Geller e Norbu Chen, ele convocou a mecânica quântica, o xamanismo e a tradição de misticismo oriental para propor o seu “Modelo Diádico da Realidade” (Dyadic Model), no qual as qualidades de consciência e intenção são propriedades partilhadas pelo cosmos, com o campo de ponto zero (da mecânica quântica) servindo como órgão de ressonância das consciências. Isso explicaria os fenômenos paranormais e a sua “não-localidade”.

“Matéria e consciência são uma díade inseparável, não um dualismo com dois reinos irreconciliáveis.” —Dr. Edgar Mitchell. The Way of the Explorer, página 160.

Para ele, consciência e experiência são informação, que, por sua vez, é uma forma de organização de energia. E energia pode ser transformada e assumir outras formas. Argumentos empregando funções quânticas para explicar a consciência têm se tornado mais comuns e consistentes, ao longo dos anos. Roger Penrose e Stuart Hameroff propuseram — na teoria da Redução Quântica Orquestrada — que estruturas celulares conhecidas como “microtúbulos” teriam um número de átomos pequeno o suficiente para amparar fenômenos quânticos, e que a água ordenada no interior das células impediria a interferência do ambiente sobre esses efeitos. A maioria dos cientistas que trabalha com teorias semelhantes não assumem o misticismo de Mitchell, e aqui cabe lembrar de algo que ele disse, nos primeiros capítulos do seu admirável livro, tão bem escrito e tão instigante:

“O público foi lançado ao espaço exterior pelas experiências dos astronautas. Através deles, caminharam em outros mundos.” —Dr. Edgar Mitchell. The Way of the Explorer, página 160.

O mundo das experiências humanas foi ampliado pelos astronautas, para fora da atmosfera terrestre, para a órbita e até a Lua. Mas a maioria dos astronautas, cosmonautas e taikonautas do mundo nos prestaram um desserviço, quando limitarem os seus testemunhos aos de garotos-propaganda das suas nacionalidades, e ao se restringirem a posturas de engenheiros e militares. O alargamento das nossas experiências exige poetas, filósofos, visionários — e místicos. Edgar Mitchell foi um astronauta que — não importa o que possamos pensar objetivamente das ideias que ele veio a desenvolver — ousou dar esse passo adiante na sua representação do olhar humano fora do nosso planeta.

Arte de capa de Frede Marés Tizzot.

Uma Cidade Flutuante (Une ville flottante), de Jules Verne. Curitiba: Arte & Letra Editora, Coleção EM Conserva, 2010 [1870], 208 páginas. Tradução de Beatriz Sidou. Arte de capa de Frede Marés Tizzot. Livro de Bolso em estojo de metal. Este é o último livro do lote que adquiri na mesa da Arte & Letra, na feira do livro da Universidade de São Paulo, em 29 de novembro de 2017. Outros foram A Sombra do Abutre, de Robert E Howard; A Fúria do Cão Negro, de Cesar Alcázar; Três Viajantes, de Thiago Tizzot; e Fábulas Ferais: Histórias dos Animais de Shangri-lá, Conforme Relatadas no Atlas Ageográfico dos Lugares Imaginários, de Ana Cristina Rodrigues.

Este romance curto é provavelmente um dos menos conhecidos de Jules Verne. Faz parte da Coleção EM Conserva, que inclui outros autores clássicos em domínio público: Liev Tolstói, com Nota Falsa; Émile Zola, com As Aventuras do Grande Sidoine e do Pequeno Médéric; Charles Dickens & Wilkie Collins, com A Viagem Preguiçosa de Dois Aprendizes Vazios; e Robert Louis Stevenson, com O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde. Um material muito bom, com uma apresentação bastante original: além das ilustrações de capa de Frede Marés Tizzot, que imitam as ilustrações de miolo em xilogravura comuns no século 19, os livros vêm dentro de uma latinha de metal — daí o nome Coleção EM Conserva, o que pega bem com a ideia de se publicar clássicos.

Uma Cidade Flutuante é uma aventura de amor e violência ocorrida a bordo do maior navio do mundo, segundo a descrição, minuciosa, de Verne. O SS Great Eastern existiu de fato, e Verne discorre longamente sobre as dificuldades de se manter, operar e navegar o colosso de 211 metros de comprimento. O narrador é amigo de um militar inglês, o Capitão Fabian MacElwin, que, uma vez a bordo, descobre que o amor de sua vida, a jovem Ellen Hodges, também está na viagem, acompanhada do seu marido abusivo, Harry Drake. Vários acidentes trágicos acompanham a viagem, que parece amaldiçoada, e, por proximidade, alimentam de tensão palpável o duelo eminente entre MacElwin e Drake. É um texto que se lê com grande prazer, fluido e com pitadas de humor e sugestão do sobrenatural no denouement.

Quadrinhos

Arte de capa de Juan Giménez.

Leo Roa Book 1: The True Tales of Leo Roa (Leo Roa tome 1: le veritable histoire de Leo Roa), Juan Giménez. Hollywood, CA: Humanoids Publishing, 2001 [1992], 60 páginas. Arte de capa de Juan Giménez. Álbum capa dura. Giménez, um dos meus artistas de quadrinhos favoritos em todos os tempos, desencarnou no dia 2 deste mês de abril. Foi uma das primeiras vítimas, no mundo nerd/geek, da COVID-19. Confesso que foi uma morte que me atingiu. Além de admirar muito o trabalho dele, tinha-o como uma influência. Este álbum gigante eu adquiri há alguns anos na antiga loja Terramédia — hoje Omniverse. Me deparei com ele durante uma das minhas faxinas da madrugada, e o peguei prontamente para ler.

Talvez o melhor trabalho dele tenha sido a arte da criação de Alejandro Jodorowsky, a Saga dos Metabarões (publicada aqui pela Devir Brasil), mas a série Leo Roa também é uma space opera exótica. A tônica, porém, vai para o cômico: Leo é um telejornalista medíocre que sonha em ser um grande herói aventureiro, admirado pelas garotas. Ao tropeçar em uma informação decisiva sobre a identidade do mais notório pirata da galáxia, descobre que a sua ambição heroica é mais complicada e perigosa do que nos seus sonhos. Com a ajuda do primo Meke, um roqueiro ainda mais atrapalhado do que ele, Leo tenta escapar dos seus perseguidores, atrás do mesmo segredo. Vai parar nas garras do dito cujo, o pirata Capitão Drake, um ciborgue megalomaníaco, e da sua ninfomaníaca primeira em comando, Crapula.

A narrativa rocambolesca inclui escapadas, monstros cheios de tentáculos e um outro muito ciumento de Crapula, uma batalha espacial e feitos sexuais do herói atrapalhado mas dotado de estranho sex-appeal. Há uma ironia específica aí, já que o sonho de interessar as garotas se realiza sem que ele banque o herói, mas como está sempre na correria para salvar a vida, aproveita pouco. Crapula, aliás, está no gancho fixado para o volume 2. Com uma arte e uma cor aquarelada mais luminosa e arejada do que na Saga dos Metabarões, Giménez exibe aqui o seu imenso talento para o desenho de estruturas e veículos, artefatos hipertecnológicos e vestimentas. Mesmo com a modulação voltada para o humor, ele fornece aquele sense of wonder tão apreciado, na ficção científica.

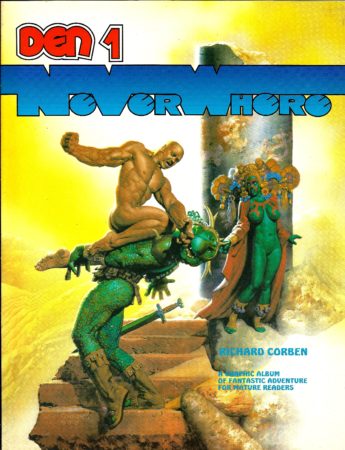

Arte de capa de Richard Corben.

Den 1: Neverwhere, de Richard Corben. Kansas City, MO: Fantagor Press, 1991 [1978], 112 páginas. Arte de capa de Richard Corben. Álbum. Outro dos tesouros encontrados na madrugada, Den era um velho conhecido das páginas brilhosas da revista Heavy Metal, e também do filme antologia de 1981. Naquela época, quando eu mal sabia ler em inglês, tive contato apenas com fragmentos deste volume 1 e dos posteriores. Ler o volume completo agora me permitiu desfrutar muito mais das referências intertextuais ao Edgar Rice Burroughs da série Barsoom, e ao H. P. Lovecraft dos Mitos de Cthulhu.

A história abre com um parrudão tipo Schwarzenegger aparecendo em uma planície rochosa, sem roupas e sem pelos, aos poucos se lembrando de ter sido um nerd franzino chamado David Norman, que descobriu, nas anotações do tio desaparecido, como construir uma espécie de máquina de transmigração da alma. Apanhado na máquina, ele ressurge no mundo de Neverwhere como Den. Aparentemente, como a história vai contando, Den também era a persona do seu tio, de modo que ele não herda apenas o corpanzil, mas uma história de conflitos nesse mundo. Mal pôs os pés lá, e se vê em uma intriga envolvendo uma perversa rainha e um degenerado imortal, pela posse de um objeto mágico, Loc-Nar, necessário para invocar o Grande Uhluhtc (Cthulhu ao contrário). No caminho, Den luta com todas as armas disponíveis, conhece inimigos e aliados valorosos mesmo entre os habitantes bestiais do lugar. A cada passo da sua jornada, encontra mulheres que seguem um mesmo padrão conhecido dos fãs de Corben: rechonchudas, peitudas e depiladas. Primeiro a moça indígena de adereço asteca da cabeça, e que tenta alimentar um dragão com ele; depois a Rainha que o assedia na cara dos seus súditos; e a escritora inglesa Katherine Wells, que também veio da Terra, mas do século 19. Den se apaixona por Kathy, que acaba nas mãos do vilânico imortal Ard. A arte de efeitos tridimensionais de Corben, sua iluminação e cor quase psicodélica e o dinamismo que ele dá aos personagens capturam o olhar e a imaginação. A diagramação dos balões e outros textos, porém, ficou meio perdida nessa edição da Fantagor. A nudez é impossível de ser desvinculada desta obra. Trabalhando com o material de Burroughs e de Lovecraft não nas décadas de 1920 e 30, mas na década de 1970 pós-revolução sexual, Corben “dessublima” o conteúdo sexual do romance planetário heroico e do horror cósmico, tornando-o explícito e celebrado.

—Roberto Causo