Em julho, prossigo com minha investigação da space opera, relendo romances de Jack Vance, mas também examinando a antologia brasileira Space Opera II, de Hugo Vera & Larissa Caruso.

Arte de capa de Raul Rangel e Milton Silva.

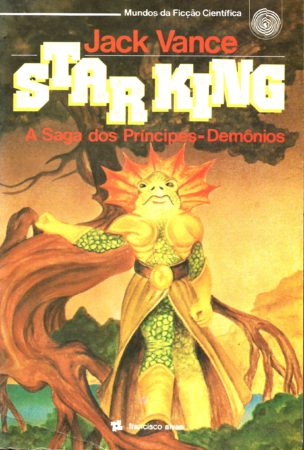

Star King: A Saga dos Príncipes-Demônios (Star King), de Jack Vance. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1980 [1964], 208 páginas. Tradução de Marina Leão Teixeira Viriato de Medeiros. Arte de capa de Raul Rangel e Milton Silva. Brochura. Cá estou, relendo mais uma space opera das antigas, publicada no Brasil em 1980 e parte de uma série que ainda chama a atenção, misturando FC e ficção de crime pela verve singular de Jack Vance (que escreveu os dois gêneros). De uma série de cinco romances publicados, a importante coleção Mundos da Ficção Científica lançou dois: este Star King (1964) e A Máquina de Matar (1964). O autor da Geração GRD Fausto Cunha foi o coordenador da coleção. Anos depois, na década de 1990, a coleção — agora Novos Mundos da Ficção Científica e com Sylvio Gonçalves como coordenador — publicou um terceiro: O Palácio do Amor (1967). Dentro da primeira coleção, Antonio Jeremias foi o capista mais prolífico e competente. A capa de Raul Rangel & Milton Silva certamente está aquém.

A série acompanha o jovem Kirth Gersen, treinado por seu avô para ser o vingador da destruição da sua colônia planetária por cinco alienígenas capazes de se passar por humanos, e que, a partir dali, criaram os seus respectivos impérios criminais pela galáxia de Vance, o universo do Oikumene. Os cinco são os “Príncipes Demônios”. Cinco bandidos, cinco romances, com Gersen dando cabo de um após o outro. Por alguma razão, Vance terminou a série com a publicação de The Book of Dreams apenas em 1981. (Atualmente, o escritor canadense Matthew Hughes trabalha em um sexto volume, autorizado pelos herdeiros.) Pseudo-excertos de publicações, depoimentos, relatórios do futuro distante imaginado por Vance expandem o sentido da narrativa do romance, somando à textura elogiada e influente que caracterizou a obra desse autor. A intriga do primeiro livro apresenta Gersen na cola de Attel Malagate, que, aos poucos, ele descobre estar disfarçado de dirigente do principal instituto de exploração planetária do Oikumene. O próprio Gersen emprega o disfarce de explorador. A intriga tem como principal premissa propulsora (“MacGuffin”) um planeta singular, muito rico e edênico, descoberto por um explorador de fato, assassinado no início do romance. A questão é apropriar-se do sensor com as coordenadas desse mundo, interessar o conselho coordenador do instituto, e criar um mise-en-scène que facultasse ao herói identificar Malagate, entre o grupo de suspeitos.

No processo, que inclui vários movimentos e truques da ficção de detetive hard-boiled, Gersen coopta uma das várias mulheres que cruzam o seu caminho na série, a bela, vivaz e inocente Pallis Atrode, a quem Vance reserva um destino de abuso nas mãos de um perverso associado de Malagate. O herói Kirth Gersen não tem a personalidade mais vibrante nem a caracterização mais aprofundada, mas as mulheres de Vance na série possuem invariavelmente um encanto misterioso, já que também não são objeto de uma grande dedicação do autor. Já o planeta edênico tem uma ecologia em que espécies diferentes se “metamorfoseiam” em outras, antecipando algo do planeta Lusitânia no meu favorito Orador dos Mortos (1986), de Orson Scott Card. Enfim, como chefões do crime, os príncipes-demônios ou “reis das estrelas” são seres guiados não apenas pela emulação não apenas da forma humana, mas das suas realizações, e a oportunidade de direcionar uma nova raça deve ser irresistível a Malagate. Nesse detalhe, os príncipes-demônios parecem ser uma representação do arrivismo que impulsiona tantos criminosos — e políticos, como vemos no atual governo de arrivistas que está no poder no Brasil. A mistura de ficção de crime, ficção científica e evocação mítica de Vance neste primeiro volume soa inquietante, traz cores vivas e estimula o pensamento.

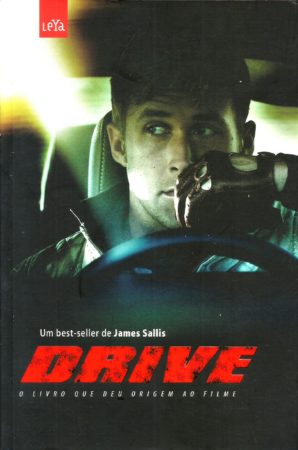

Drive (Drive), de James Sallis. São Paulo: Editora LeYa, 2012 [2005], 160 páginas. Tradução de Amanda Orlando. Brochura. Com quantos livros se faz um subgênero de ficção de crime? No caso em questão, talvez apenas três: The Getaway Man, de Andrew Vachss, que eu li em 2008; este Drive, de James Sallis; e O Motorista (The Wheelman), de Duane Swierczynski, que está na fila. O trio já rendeu um artigo de Eric Beetner, e compõe o subgênero “piloto de fuga”. Apenas o livro de Vachss não foi traduzido no Brasil. James Sallis escreve fantasia contemporânea e frequenta as páginas da The Magazine of Fantasy & Science Fiction. Este seu Drive virou um filme muito bom, estrelado por Ryan Gosling (aí na capa) e Carey Mulligan, dirigido por Nicolas Winding Refn.

Drive (Drive), de James Sallis. São Paulo: Editora LeYa, 2012 [2005], 160 páginas. Tradução de Amanda Orlando. Brochura. Com quantos livros se faz um subgênero de ficção de crime? No caso em questão, talvez apenas três: The Getaway Man, de Andrew Vachss, que eu li em 2008; este Drive, de James Sallis; e O Motorista (The Wheelman), de Duane Swierczynski, que está na fila. O trio já rendeu um artigo de Eric Beetner, e compõe o subgênero “piloto de fuga”. Apenas o livro de Vachss não foi traduzido no Brasil. James Sallis escreve fantasia contemporânea e frequenta as páginas da The Magazine of Fantasy & Science Fiction. Este seu Drive virou um filme muito bom, estrelado por Ryan Gosling (aí na capa) e Carey Mulligan, dirigido por Nicolas Winding Refn.

O livro é um romance curto de texto minimalista e capítulos breves. O protagonista é chamado apenas de “Piloto”. É um especialista em livrar assaltantes armados da perseguição da polícia. Sua história abre com um momento crucial, também visto no filme, em que ele é emboscado, junto com a cúmplice Blanche, em um motel. A narrativa, porém, logo mergulha em um longo flashback que conta, capítulo a capítulo, as suas origens e como ele chegou até ali, usado pelo pai em arrombamentos ainda quando criança, como fugiu de casa e foi para Los Angeles e se tornou piloto de façanhas em filmes. A recuperação das trajetória do protagonista se reencontra com aquela cena central no capítulo 9, mas a estratégia dos flashbacks retorna imediatamente após, agora centrada em como ele entrou no mundo do crime.

Um toque de Sallis que não está no filme é o relacionamento do Piloto com Manny, um escritor de roteiros que fornece alguns comentários sobre o mundo literário e suas desilusões. (Manny também é responsável pela ironia final.) Fora dos flashbacks, a situação central é do Piloto, baleado, fazendo uso dos serviços de um médico de bandido, especialista em remover projéteis e costurar buracos de bala. E então como o herói se recupera da emboscada, sai da cidade, se reorganiza e dá a volta por cima contra os operadores locais da máfia italiana, usando suas habilidades específicas atrás do volante — no que se assemelha um pouco com o romance de Vachss. Também na caracterização do Piloto, que, como o herói de Vachss, tem algum déficit de inteligência ou de empatia, possível neurodivergência que sugere ser por isso que ele é um savant na mecânica e na pilotagem. O texto minimalista e emocionalmente apartado reforça essa impressão, ao mesmo tempo em que insere o livro dentro da ficção de crime pós-modernista.

Arte de capa de Raul Rangel.

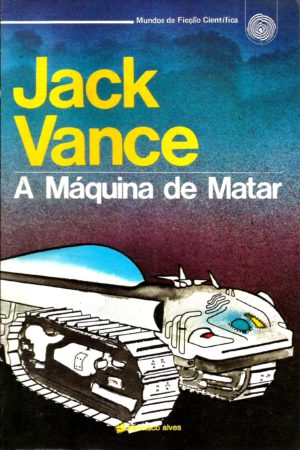

A Máquina de Matar (The Killing Machine), de Jack Vance. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1980 [1964], 192 páginas. Tradução de Luís Corção. Arte de capa de Raul Rangel. Brochura. O segundo livro da série Saga dos Príncipes Demônios vê o herói Kirth Gersen à caça de Kokkor Hekkun, o príncipe-demônio conhecido como “Máquina de Matar”, cuja trilha leva a um mundo de fantasia científica, Thamber, um planeta oculto das autoridades do Oikumene. A única pista de Thamber é uma cantiga folclórica. Raul Rangel retorna como capista em arte de cores aguadas e uma representação da máquina de matar que parece um esboço inacabado. Ilustradores estrangeiros também preferiram representar a estranha centopeia blindada, encomendada por Hekkun a uma empresa de engenharia — mimetizando uma criatura do tal planeta —, e não os personagens.

Gersen descobre que Hekkun busca levantar uma grana para resgatar uma mulher, Alusz Iphigenia, que se refugiou na matriz de um esquema quase industrial de sequestros e cobrança de resgate, colocando-se voluntariamente em cativeiro sob um resgate bilionário, para proteger-se do vilão. O herói então consegue o patrocínio de uma autoridade do instituto cujos filhos foram sequestrados, e infiltra o cativeiro para ter contato com ela, dona da única pista do paradeiro de Hekkun. Como Gersen obtém a soma absurda para resgatá-la é muito anacrônico para o leitor do século 21: ele forja dinheiro usando uma oficina de arte e laborterapia para os cativos… Chegar a Hekkun depende derradeiramente não apenas da ajuda de Alusz Iphigenia, mas do herói assumindo o controle do projeto da tal máquina assassina encomendada pelo príncipe-demônio.

Alusz Iphigenia é outra das mulheres estranhamente atraentes de Vance, mas quando ela e Gersen chegam a Thamber ela perde algo do interesse, conforme o enredo envereda para situações de fantasia heroica, com a cooptação de grupos tribais pela dupla e o conflito entre esses grupos até que a dupla chegue ao castelo de Hekkun — que nesse mundo cunhou para si uma persona heroica, como se o planeta fosse o seu parque temático privado. Novamente, o príncipe-demônio busca para si mais do que uma distinção como criminoso. E novamente, o herói precisa aparecer com um truque para tirá-lo do seu disfarce humano, aqui, em uma revelação particularmente tétrica. Para além de grotesco, Hekkun assume uma face trágica que nos parece singularmente romântica (talvez mesmo aristocrática) e humana:

“— Ele era um homem em que a imaginação era um dom e uma maldição. Uma única vida não lhe bastava. Ele sentia a necessidade de beber em todas as fontes, de conhecer todas as experiências e viver em todos os extremos. Em Thamber ele encontrou um mundo bem a seu gosto e temperamento. Nas suas diferentes entidades ele criava suas próprias epopéias.” —Jack Vance. A Máquina de Matar.

Arte de capa de Hugo Vera.

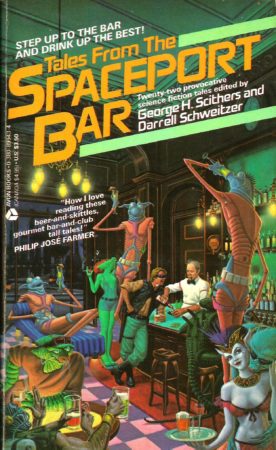

Space Opera: Jornadas Inimagináveis em uma Galáxia Não Muito Distante, de Hugo Vera & Larissa Caruso, eds. São Paulo: Editora Draco, 1.ª edição, 2012, 380 páginas. Introdução de Gerson Lodi-Ribeiro. Arte de capa de Hugo Vera. Brochura. Romantismo epopeico, épico, exótico e sempre maior que a vida é a província da space opera. Minha noveleta das Lições do Matador, “A Alma de um Mundo”, apareceu nesta antologia de Vera & Caruso, a segunda da sua vitoriosa série de três, as primeiras antologias nacionais dedicadas à space opera. A lista de participantes é grande: Vera e Caruso, Octavio Aragão, Fábio Fernandes, Marcelo Augusto Galvão, Lidia Zuin, Tibor Moricz e Carlos Orsi. Todas as histórias são relativamente longas e sempre movimentadas, e a capa de Hugo Vera é provavelmente a melhor que ele fez para a sua série de antologias originais.

“Obliterati”, de Fernandes, começa in media res, em uma alternância de situações aceleradas, amparadas pela narrativa no tempo presente e em primeira pessoa, mais tarde sucedidas por reflexões descritivas do contexto ficcional, e toques de perda pessoal e de grandes conceitos científicos que apontam para a new space opera. “Tudo por Causa dela”, de Caruso, também é muito movimentado e também inclui um relacionamento passional em seu núcleo (olha o título!), mas com um twist envolvendo um implante cerebral. “Jowjow, Jungermaid e a Deusa de Luz”, de Tibor Moricz, talvez inadvertidamente nos lembra que a expressão “space opera” surgiu para designar uma “faroeste no espaço” — o componente de western (também presente no romance de Moricz, O Peregrino, de 2011) é bastante evidente na aventura de planetary romance do caça-prêmio Jowjow e seu cavalo-robô, acompanhados de uma heroína local na busca por uma importante joia mitológica, a Deusa da Luz. “Rainha das Estrelas — Dias de Sangue na Área Vermelha”, de Octavio Aragão, imagina, em narrativa com muitos movimentos, um império galáctico em futuro distante, repleto de intrigas palacianas e crueldades absolutistas que sugerem a influência de Duna (1965), de Frank Herbert. “Viva Muito, Morra Jovem”, de Lidia Zuin, é relativamente curto, se comparado com a maioria das demais histórias da antologia, e nele a autora mais conhecida por seus contos cyberpunks empresta a sua pena para substanciar a série criada por Hugo Vera, representada no livro pela novela “As Filhas de Cassiopeia — A Ofensiva Draconiana”, outra space opera exótica. A história de Zuin é circunscrita a um único lugar e envolve uma devoradora de homens, parte de uma espécie assexuada mas que se apresenta como fêmea e cujos feromônios ela usa para atrair suas vítimas. De Marcelo Augusto Galvão, “Inferno de Dantes” é uma ágil space opera militar sobre fuzileiros espaciais em um sítio xenoarqueológico no qual procuram um artefato supertecnológico, e lutam contra monstros cheios de tentáculos e um traidor entre eles. Galvão revela familiaridade com o subgênero, com um estilo consistente, ideias de FC formando uma boa textura e alguma ironia e tuckerismos (menções a colegas do mundo da FC brasuca). A já mencionada novela de Hugo Vera rivaliza com a de Aragão como narrativa mais longa do livro, em um universo de space opera exótica que sugere a influência de Duna e de séries de TV como Babylon 5, e de videogames como Mass Effect. Quase um romance, implora expansão para esse formato, para colocar mais substância em suas situações de guerra galáctica e piratas espaciais, agentes secretos e guerreiras determinadas. Mais curto, “No Vácuo Você Pode Ouvir o Espaço Gritar”, de Carlos Orsi, tem ideias científicas mais ricas e também explora o tema de artefatos deixados à deriva por supercivilizações anteriores, além de descreve hábitos culturais do futuro distante, e uma trepidante colaboração entre humanos e uma outra potência espacial, na investigação de um desses objetos. É um dos textos brasileiros que mais se aproxima da new space opera, em tom e em tema, e recebeu o Prêmio Argos, do Clube de Leitores de Ficção Científica, em 2013.

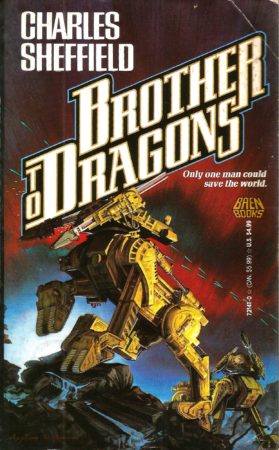

Arte de capa de Bruce Jensen.

Divergência: Livro Dois de O Universo dos Construtores (Divergence: Book Two of The Heritage Universe), de Charles Sheffield. Rio de Janeiro: Editora Record, 1994 [1991], 286 páginas. Tradução de Ronaldo Sérgio de Biasi. Arte de capa de Bruce Jensen. Brochura. A bela arte de capa de Jensen revela novos artefatos xenoarqueológicos abandonados pelos Construtores na galáxia humana, e caçados pela especialista Darya Lang, uma erudita de tais objetos, e seu companheiro mais rústico, Hans Rebka. O romance abre introduzindo um novo e excêntrico personagem, C. Indigo Tally, um androide com um supercomputador no lugar de cérebro, e que é ativado e colocado em movimento com a missão de investigar o ocorrido uma semana antes, no planeta binário que foi palco das situações de Maré de Verão (1990), o primeiro da série. Tally está a par com outros personagens talvez britanicamente excêntricos, criados por Sheffield para esta série. Onde vai, ele enche a paciência das pessoas e, depois de cortado, insiste: “Posso falar?” A investigação do propósito dos Construtores leva os vários curiosos até as imediações do gigante gasoso Gargântua (presente aí na colorida capa de Bruce Jensen), onde a equipe de heróis se depara com objetos que se pensava serem asteroides, mas que de fato são novas construções xenoarqueológicas.

A praia de Sheffield (desencarnado em 2002 de um tumor cerebral) era a ficção científica hard desenvolvida quase sempre com uma qualidade de estilo áspero mas plena de ideias de superciência e, às vezes, um toque pulp explícito de filme B. Em Divergência, esse toque está no cenário de labirinto de testes de inteligência armado por um representante cibernético dos Construtores, para avaliar as qualidades das civilizações que acabam chegando até ele, numa variação complexa do leitmotif da arena, na ficção científica. O teste para os heróis humanos e seus parceiros alienígenas inclui uma grupo de belicosos alienígenas com a forma de polvos ou medusas gigantes e que produzem, aos montes, bebês carnívoros insaciáveis. Todas essas qualidades da composição do romance exigem, digamos, um gosto adquirido por parte de um leitor que deve se esbaldar com aquilo que a FC realiza e que poucos ou nenhum outro gênero teria o interesse em reproduzir. Composta de cinco livros (Maré de Verão, Divergência, Transcendence, Convergence e Ressurgence), todos apresentado o mesmo grupo de exploradores idiossincráticos, no Brasil a série parou por aí, talvez por questão de gosto do público leitor, mais provavelmente vítima da crise econômica (hiperinflação, início do Plano Real). A própria Isaac Asimov Magazine, editada por de Biasi, havia terminado em 1993.

Quadrinhos

Arte de capa de J. Scott Campbell.

Marvel Saga: Espetacular Homem-Aranha Volume 1, de J. Michael Straczynski & John Romita, Jr. Barueri-SP: Panini Comics, 2020, 210 páginas. Apresentação de Fernando Lopes. Tradução de Mário Luiz C. Barroso. Arte de capa de J. Scott Campbell. Capa dura. Ainda estou perseguindo a escrita de quadrinhos de J. Michael Straczynski, o renomado roteirista de televisão e cinema, conhecido criador da série de space opera Babylon 5. A Panini resolveu facilitar minha vida colocando nas bancas uma coleção dedicada apenas aos roteiros dele, para as aventuras do meu super-herói favorito, o Homem-Aranha. Esse mesmo volume já havia saído antes como parte da coleção Marvel Graphic Novels, da Salvat do Brasil (nome oficial: “Ultimate Marvel Graphic Novel Collection”), edição 21, O Espetacular Homem-Aranha: De volta ao Lar (2013).

Na apresentação, o editor Fernando Lopes fala de como a vida do Aranha foi bagunçada nas páginas dos gibis de 1990, e de como o chefão da Marvel, Joe Quesada, chamou o editor Alex Alonso (ex-DC Comics) para pôr ordem nessa zona aracnídea. Straczynski vinha de uma experiência bem-sucedida com a sua criação Rising Stars para a Top Cow Publications. A mão sempre discreta e humana do escritor mostra um Peter Parker quebrando o galho com professor de ensino médio na mesma escola em que entrou em cena como adolescente supernerd, em 1962. Está envolvido com a comunidade, interessado no futuro dos seus alunos de baixa renda — o que eu acho muito importante nos super-heróis novaiorquinos, como o Demolidor e Luke Cage. Também está separado de Mary Jane Watson, que deu um tempo no casamento para perseguir sua carreira em Hollywood.

Como Aranha, ele é abordado por um tal de Ezekiel Sims, megaempresário que tem habilidades semelhantes às suas. O herói é alertado de que vem aí um caçador de superpoderes, e que é melhor fugir. Ezekiel também dá à origem do Aranha (e dos seus semelhantes, como Ezekil) um fundo místico animista que diverge da mitologia original do personagem, embora não proponha uma revisão total. Além disso, o confronto com o sombrio supervilão Morlun leva a uma das sovas mais duras já sofridas pelo herói — e, com isso, Tia May descobrindo o que o sobrinho apronta nas horas vagas: outra ousadia de Straczynski. Eu sempre demoro a entrar no espírito da arte estilizada de John Romita Jr., mas de qualquer modo, é a escrita de Straczynski o ponto forte do livro, seu modo de trabalhar as características conhecidas do personagem, e a narrativa propriamente. O máximo, para mim, é como — tendo ao fundo e com oposição conceitual o misticismo de Ezekiel e de Morlun — a ciência é que derradeiramente salva a vida do herói. (Especialmente depois de como o lado nerd dele foi tão diminuído nos filmes.)

Arte de capa de Lorenzo de Felici.

Oblivion Song Volume Dois: Entre Dois Mundos (Oblivion Song Volume Two), de Robert Kirkman (texto) & Lorenzo de Felici (arte). Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2020 [2019], 136 páginas. Tradução de Fernando Scheibe. Arte de capa de Lorenzo de Felici. Brochura. O primeiro desta série, discuti aqui em abril de 2019. Eu já dizia que a criação de Kirkman parecia ajustada para despertar o interesse de produtores de séries audiovisuais que ainda estivessem à procura do novo Lost (2004-2010), mesmo depois de The 4400 (2004-2007), Les Revenants (2012-2015), The Leftovers (2014-2017) e, mais recentemente, Manifest (2018-2021) e a norueguesa Beforeigners (2019- ). O determinante é o tema de FC e fantasia que poderíamos chamar de “transferência” (chamado exatamente assim, na história) — de uma dimensão a outra, de um mundo a outro, de uma ecologia a outra; ou de lugares estranhos para o nosso mundo. No pacote, estão a figura do cientista atormentado pelo experimento que levou à tragédia, o tema muito americano dos irmãos estranhados, e também paranoia governamental e monstros lovecraftianos. Tudo isso, amparado pela “estética do feio” presente no desenho de Lorenzo de Felici.

O ponto focal deste episódio é o retorno de Ed, irmão do cientista atormentado, Nathan Cole. Antes de ser transferido para o mundo paralelo, ele era um perdidão viciado em drogas — mas lá ele é o líder de uma comunidade que se firma em uma nova fronteira. Tem-se aí outro tema muito americano: o espírito pioneiro, a expansão territorial contra as uma natureza e a noção adjacente de que os obstáculos e a luta forjam o caráter e determinam a essência de um povo. Obviamente, seja neste ou no outro mundo, há um marcante conflito de interesses entre os irmãos. Um ponto forte deste volume são as cores de Annalisa Leoni.

—Roberto Causo

The Counselor, de Cormac McCarthy. Londres: Picador, 2013, 184 páginas. Hardcover.

The Counselor, de Cormac McCarthy. Londres: Picador, 2013, 184 páginas. Hardcover.

Sight of Proteus, de Charles Sheffield. Nova York: Del Rey, 1988 [1977; 1978], 248 páginas. Paperback.

Sight of Proteus, de Charles Sheffield. Nova York: Del Rey, 1988 [1977; 1978], 248 páginas. Paperback.

Angry Candy, de Harlan Ellison. Nova York: Plume, 1989, 334 páginas. Trade paperback.

Angry Candy, de Harlan Ellison. Nova York: Plume, 1989, 334 páginas. Trade paperback.  Irlanda: Os Lugares e a História (Irlanda: I luoghi e la storia), de Rosalba Graglia. Lisboa: Verbo, 2001 [1996], 136 páginas. Tradução de Rui Pires Cabral. Capa dura, formato grande.

Irlanda: Os Lugares e a História (Irlanda: I luoghi e la storia), de Rosalba Graglia. Lisboa: Verbo, 2001 [1996], 136 páginas. Tradução de Rui Pires Cabral. Capa dura, formato grande.

Steven Holl, de Valerio Paolo Mosco. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 10, 2011, 80 páginas. Capa dura. Tradução de Gustavo Hitzschky.

Steven Holl, de Valerio Paolo Mosco. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 10, 2011, 80 páginas. Capa dura. Tradução de Gustavo Hitzschky.

Science Fiction Poster Art, de Tony Nourmand & Graham Marsh, eds. Londres: Aurum Press, 2003, 192 páginas. Prefácio do Prof. Sir Christopher Frayling. Álbum.

Science Fiction Poster Art, de Tony Nourmand & Graham Marsh, eds. Londres: Aurum Press, 2003, 192 páginas. Prefácio do Prof. Sir Christopher Frayling. Álbum.

Down River, de Stephen Gallagher. Londres: New English Library, 1990 [1989], 362 páginas. Paperback.

Down River, de Stephen Gallagher. Londres: New English Library, 1990 [1989], 362 páginas. Paperback.

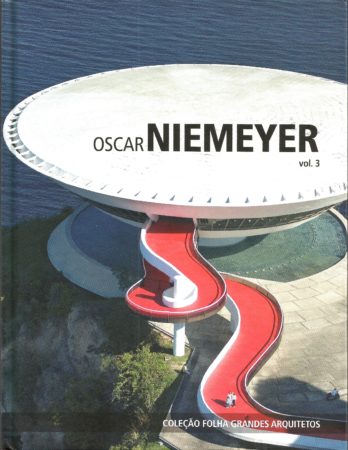

Oscar Niemeyer, de Guilherme Wisnik. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 2, 2011, 80. Páginas. Capa dura.

Oscar Niemeyer, de Guilherme Wisnik. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 2, 2011, 80. Páginas. Capa dura.

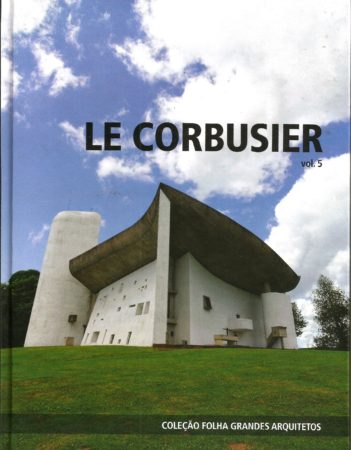

Le Corbusier (Le Corbusier), de Stefania Suma. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 5, 2011, 80 páginas.

Le Corbusier (Le Corbusier), de Stefania Suma. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 5, 2011, 80 páginas.