Neste mês, mais um mergulho na space opera, na literatura de ficção científica e nos quadrinhos, mas com espaço para uma FC ufológica brasileira muito especial.

Arte de capa de Teo Adorno.

Brasa 2000 e Mais Ficção Científica, de Roberto de Sousa Causo. São Paulo: Editora Patuá, Coleção Futuro Infinito, junho de 2020, 204 páginas. Texto de orelha de Marcello Simão Branco. Arte de capa de Teo Adorno. Brochura. Graças ao empenho de Luiz Bras, coordenador da Coleção Futuro Infinito, e de Eduardo Lacerda, editor da Editora Patuá de São Paulo, foram distribuídos os primeiros exemplares daquilo que é estritamente o meu segundo livro de contos, àqueles que fizeram a compra antecipada na loja da editora. Faço esse agradecimento porque a publicação do livro acabou acontecendo em meio à pandemia da covid-19, que trouxe os problemas e distrações que todos podemos imaginar. Digo que é meu segundo livro de contos porque o primeiro foi A Dança das Sombras (1999), publicado em Portugal na saudosa coleção Caminho Ficção Científica, apresentando onze histórias e prefácio do escritor português de FC e fantástico António de Macedo. Meus outros livros de contos — A Sombra dos Homens (2004) e Shiroma, Matadora Ciborgue (2015) — reúnem histórias interligadas e podem ser lidos como romances fix-up, embora eu não faça questão.

O novo livro traz onze histórias e é dividido em quatro seções: “Aqui, Agora e Futuro Próximo”, “Tupinipunk”, “Steampunk” e “Space Opera”. A primeira tem 5 histórias, a segunda 3, a terceira 2 e a última, apenas uma — a noveleta das Lições do Matador, “Tengu e os Assassinos”. A seção de tupinipunk contém toda a minha produção de “cyberpunk tupiniquim”: “Vale-Tudo”, “Para Viver na Barriga do Monstro” e “O Cangaceiro Jedi”. Na primeira seção estão algumas histórias bastante republicadas: “A Mulher Mais Bela do Mundo” e “Brasa 2000”, este segundo uma história de guerra futura às vezes também associada ao cyberpunk, que já apareceu em duas antologias internacionais representativas da ficção científica latino-americana — daí também estar no título da minha coletânea.

Dune, de Frank Herbert. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, The Masterpieces of Science Fiction, 1987 [1964], 520 páginas. Ilustrações internas de John Schoenherr. Encadernação especial. Existem duas edições recentes deste livro pela Editora Aleph, a segunda em capa dura com arte de Marc Simonetti e ambas com elogiada tradução de Maria do Carmo Zanini. Reli o romance porque desejava ter contato com esta obra-prima da ficção científica no original em inglês. A edição da Easton também traz parte das fabulosas ilustrações, coloridas e em preto e branco, feitas por John Schoenherr (1935-2010) para a The Illustrated Dune (1978), com um caráter ao mesmo tempo monumental, exótico e sombrio. Schoenherr ainda deve ser o artista mais associado a esse romance de Herbert.

Dune, de Frank Herbert. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, The Masterpieces of Science Fiction, 1987 [1964], 520 páginas. Ilustrações internas de John Schoenherr. Encadernação especial. Existem duas edições recentes deste livro pela Editora Aleph, a segunda em capa dura com arte de Marc Simonetti e ambas com elogiada tradução de Maria do Carmo Zanini. Reli o romance porque desejava ter contato com esta obra-prima da ficção científica no original em inglês. A edição da Easton também traz parte das fabulosas ilustrações, coloridas e em preto e branco, feitas por John Schoenherr (1935-2010) para a The Illustrated Dune (1978), com um caráter ao mesmo tempo monumental, exótico e sombrio. Schoenherr ainda deve ser o artista mais associado a esse romance de Herbert.

Primeiro serializado nas páginas da revista Analog em 1964, Duna é uma mistura singular de space opera e planetary romance. É ambientado em um futuro distante em que a humanidade se espalhou pela galáxia, e, depois de uma revolta das máquinas, adquiriu cores medievais. A estrutura de poder imperial é dividida entre o imperador e os seus duques, que controlam planetas e suas populações e economias. O elemento de coesão entre essas forças é o voo mais rápido que a luz controlado por uma liga de pilotos, que se apoia no consumo da “especiaria”. Esta é uma droga que também possui o poder de atrasar o envelhecimento, minerada diretamente das areias do planeta desértico Arrakis. Quem controlar o fluxo da especiaria, controla efetivamente a base de poder do império galáctico. Uma manobra arquitetada pelo Imperador e pelo Barão Harkonnen tenta enredar o Duque Leto Atreides, famoso por ser um homem justo e popular entre as outras Casas. A aventura da Casa Atreides em Arrakis é marcada pelo choque cultural e pela descrição do exótico ambiente do planeta desértico. O herói de fato é o filho bastardo do duque, Paul Atreides, que, após uma série de peripécias de capa e espada, traições e fugas, se vê sozinho com a mãe Jessica, fundo nos sertões desse mundo. Ali, travam contato com os fremen, os duros e independentes nativos do lugar.

Paul é o ápice de um processo de seleção artificial secreto, procedente de uma ordem místico-científico-religiosa aderida à aristocracia imperial: a ordem das Bene Gesserit. O objetivo é produzir um ser capaz de conter em sua mente uma consciência racial de passado, presente e futuro — ou seja, alguém capaz de prever o futuro e conter um largo conhecimento e experiência acumulados. Por uma espécie de acidente sentimental de Jessica, Paul se torna essa criatura, o Kwisatz Haderach. Está fora das manipulações das Bene Gesserit, embora se apoie em uma mitologia semeada entre os fremen gerações antes. Ele mesmo é, portanto, um grande manipulador, conduzindo as coisas de modo a triunfar sobre forças que não possuem todas as informações e perspectivas que ele controla. Em tudo, há a grande sombra de um determinismo racial. Ao reler o romance, também me pareceu sentir nele a sombra da série Fundação (1942-1950), já que o banimento de computadores e robôs, instaurado depois da Guerra das Máquinas, funciona como uma autolimitação estruturante, como o esquecimento da energia atômica na série de Isaac Asimov.

Para desenvolver a narrativa, Herbert apoiou-se brilhantemente em análise (um personagem imaginando o que outros, aliados e antagonistas, farão ou pensarão) e cálculo (o personagem imaginando o que ele mesmo deve ou precisa fazer), o seu narrador onisciente saltando de personagem e personagem em um efeito que amplia a sensação de complexidade e profundidade do romance. Epígrafes ficcionais de textos de história do império galáctico ajudam a passar a impressão de “universo expandido”, vasto entroncamento de fatores sincréticos arraigados — algo que o glossário no final do volume também faz. Em tudo, a textura e a fluência, o suspense e a caracterização dos personagens são conduzido com enorme desenvoltura e habilidade, produzindo uma textura marcante para a space opera. Ao invés de uma introdução por um especialista, como costumam ser as edições da série The Masterpieces of Science Fiction, esta traz uma série de depoimentos de grandes nomes da FC, por ocasião da morte de Herbert em 1986. São eles: Poul Anderson, Isaac Asimov, Ben Bova, Ray Bradbury, Charles N. Brown (o fundador da revista Locus), F. M. Busby, Harlan Ellison, Philip José Farmer, James Gunn, Joe Haldeman, David G. Hartwell (editor e pesquisador), Peter Israel, Willis E. McNelly, Frederik Pohl e Jack Vance.

Arte de capa de Chris McGrath.

The Battle for Commitment Planet: Helfort’s War: Book IV, de Graham Sharp Paul. Nova York: Del Rey, 2010, 374 páginas. Arte de capa de Chris McGrath. Paperback. Admito sem qualquer problema ter comprado este romance de space opera militar pela capa, com arte do ilustrador hiper-realista Chris McGrath. Começando a leitura, achei o texto meio travado e enrijecido, e o pus de lado. É curioso que, retomando agora, a impressão negativa inicial não foi tão forte. Talvez ela tenha surgido mais do fato de este ser o quarto livro de uma série, sem muita informação sobre o que veio antes.

O herói é o Tenente Michael Helfort, protagonista da série Helfort’s War. O livro o encontra em uma tremenda sinuca: sua namorada, a também militar Anna Cheung, foi capturada pela tirânica ditadura teocrática (muito em voga na space opera militar depois dos ataques de 11 de Setembro de 2001) dos Mundos Hammer. Se Helfort não se entregar, ela será estuprada por um bando de soldados e assassinada. Daí se vê que, nos volumes anteriores, o herói deve ter incomodado muito o inimigo. A sua solução é incomum: ele convence seus companheiros a se amotinarem e a levar um par de veículos de assalto de tecnologia superior ao planeta Commitment, sede dos Mundos Hammer. O plano é entregar os veículos aos guerrilheiros que tentam derrubar o governo, e alistar as suas tropas na mesma luta. O autor é convincente na descrição do planejamento e execução do plano. É claro, as verdadeiras complicações estão nas ações em Commitment, e quando o livro as aborda, ele passa a apresentar pouco além de ação tática contínua, dentro de uma guerrilha high tech — o que não deixa de cativar e estimular, certamente.

Graham Sharp Paul nasceu no Sri Lanka e serviu na Marinha Real Britânica como oficial e mergulhador de combate, chegando a tenente comandante (o equivalente a capitão de fragata ou tenente coronel), transferindo-se depois para a marinha da Austrália. Estudou em Cambridge. Certamente, sabe do que fala, em termos militares e tecnológicos, e sua escolha de personagens expressa algo do ambiente multicultural em que cresceu.

Arte de capa de Marc Simonetti.

Messias de Duna (Dune Messiah), de Frank Herbert. São Paulo: Editora Aleph, 2017 [1969], 270 páginas. Tradução de Maria do Carmo Zanini. Arte de capa de Marc Simonetti. Capa dura. A primeira sequência de Duna se afasta mais da ficção científica da Golden Age e mergulha na New Wave com uma narrativa de maior imersão psicológica e análise e reflexão sobre os processos formadores de mitologias — característica central para a New Wave americana —, já que o protagonista Paul Atreides é agora uma figura de poder tanto político quanto religioso. Este é o outro livro da série Duna que eu havia lido antes, em tradução de Jorge Luiz Calife (edição da Nova Fronteira).

No romance, Paul é o imperador da galáxia, posição conquistada no desfecho dramático de Duna. Doze anos se passaram entre um livro e o outro, e uma jihad espacial se deu, com Paul assumindo o papel de um tirano absoluto, que se compara favoravelmente a Adolf Hitler. Tudo é válido, diante da sua visão profética, darwinista social, de que suas atrocidades combatem a estagnação da humanidade. Essa visão do destino da humanidade, o “Caminho Dourado”, é a versão que Herbert dá do determinismo histórico embutido no conceito da psico-história (ainda buscando a semelhança com Fundação, de Asimov), mas expresso como determinismo biológico ou racial. Paul, o imperador, admite o esmagamento da oposição e a destruição de vários planetas — um exagero típico de space opera que meio que desfaz o discurso ecológico tão presente no primeiro romance —, embora com um traço de amargura e auto-ironia:

“— Muito bem, Stil. — Paul olhou para os rolos nas mãos de Korba, que os segurava como se quisesse deixá-los cair e sair correndo. — Números: fazendo uma estimativa conservadora, matei sessenta e um bilhões, esterilizei noventa planetas, desmoralizei completamente outros quinhentos. Eliminei os seguidores de quarenta religiões que existiam havia…” —Frank Herbert. Messias de Duna.

Muito do romance diz respeito a um presente recebido por ele da casta de engenharia genética tleilaxu: uma espécie de clone (um ghola, na lingo da série Duna) do seu amigo, Duncan Idaho, um dos homens mais leais ao seu pai, o Duque Leto Atreides, e um dos seus maiores guerreiros. Agora, retorna como um sofista zen, e as reflexões desse personagem são um dos pontos altos do romance.

O Duncan Idaho que é um ghola é um sujeito que sofre um grave isolamento moral e que passeia por uma estranha paisagem, uma interzona entre o que existia antes e que era sólido e conhecido (o planeta desértico Arrakis e a estoica sociedade fremen) e o que poderá existir no futuro (um Arrakis transformado em jardim e os fremen transformados em corte imperial). Essa interzona talvez funcione como expressão física de uma paisagem mental estranha, como na New Wave britânica. Mas é a premissa de que uma versão atualizada do tarô estaria criando um ruído que interfere com a capacidade do imperador de prever o futuro que é a ideia mais New Wave do livro.

O novo Idaho pode ou não ser um assassino colocado ao lado de Paul pelos seus criadores. Mas o que não faltam são opositores velados ao imperador, entre eles os membros da Guilda dos Pilotos e as Bene Gesserit, talvez até mesmo sua irmã, a moralmente lesada Alia. Um assassino certamente implantado em Arrakis é Scytale, um dançarino facial capaz de alterar a própria fisionomia — outra criação dos tleilaxu. As ameaças são muitas, mas o que parece mais ominoso é a degradação do herói como messias transformado em tirano. O terror é a norma, após qualquer revolução. Uma com bases religiosas parece ser a mais cruel, na concepção de Herbert. No contexto do império interestelar, o poder galáctico leva a uma corrupção de proporções galácticas. A edição da Aleph tem deslumbrante ilustração de capa de Marc Simonetti e tradução fluida e segura de Maria do Carmo Zanini.

Arte de capa de Fernando Pacheco.

A Luz Paralela, de Branca Maria de Paula. Belo Horizonte: Caravana Grupo Editorial, 2020 [2017], 146 páginas. Introdução de João Batista Melo. Texto de orelha de Cristina Agostinho. Arte de capa de Fernando Pacheco. Brochura. A ficção científica de tema ufológico atesta o quanto a cultura brasileira é distante da ciência formal. Nem por isso deve ser encarada como algo menor ou de possibilidades diminuídas. Ela representa bem essa realidade, o que por si só um papel válido da literatura — e com um corpus de alto nível que inclui o “Eles Herdarão a Terra” (1960), conto de Dinah Silveira de Queiroz; “O Começo do Fim” (1960), conto de André Carneiro; o inquietante “Um Moço Muito Branco” (1962), conto de João Guimarães Rosa; e “Dea Mayor Sperientiae” (1965), de Nilson D. Martello, conto curto sobre alienígenas no passado da Terra. Todos estes só na Primeira Onda da FC Brasileira (1957 a 1972). Em especial, lembramos do romance de estreia de Rubens Teixeira Scavone, O Homem que Viu o Disco Voador (1958), e várias narrativas desse autor tão literário, como “Número Transcendental” (1965), e a sua obra-prima, a noveleta O 31.º Peregrino (1993). Há ainda o delicado “O Visitante” (1977), de Marien Calixte, com sua ousadia de tratar com ternura de um tema tabu; o áspero e claustrofóbico “Engaiolado” (1998), de Cid Fernandez; e uma série de contos e noveletas de Renato A. Azevedo, iniciada em 2008 com De Roswell a Varginha.

Publicada primeiro como e-book em 2017, a novela A Luz Paralela, da escritora e fotógrafa mineira Branca Maria de Paula, vem se juntar a essa ilustre companhia. Acompanha a também fotógrafa Clarice de Assis Magon, personagem que vive em Belo Horizonte mas que vai com o companheiro Matheus, um engenheiro, passar as férias na reserva ecológica da Serra do Cipó. Esse é o locus de aparições, avistamentos, mutilação de animais e abduções que vão se infiltrando na vida de Clarice. A autora, porém, foge de um trilho único e rijo, ao longo da narrativa em tempo presente e desenvolvida em capítulos curtos. Nos capítulos iniciais, por exemplo, empresta recursos da crônica, com um narrador onisciente mencionando fatos fantásticos, distantes do nosso conhecimento e ocorridos universo afora (como as “gigantescas tempestades de água e gelo que assolaram Marte no último mês de maio”), apontando-os para o caminho da sua protagonista. Logo adiante, os capítulos regulares são pontuados por outros, em primeira pessoa e em itálico, narrando episódios do passado, do presente e do futuro, possivelmente de versões alternativas ou paralelas (hipótese reforçada pelo título)…

Ao mesmo tempo, a ufologia se infiltra na vida de Clarice também pelo rádio, pela TV, pelas conversas dos locais da Serra do Cipó (especialmente o veterinário Thiago, por quem ela sente uma estranha atração). Em BH, ela chega a frequentar a sessão pública de um místico “contatado”, possível charlatão. São os nuances da cultura ufológica, que expressa a tendência de muitos autores que buscaram a FC ufológica (Scavone, Azevedo, e mesmo o americano Martin Caidin, no seu romance Encounter Three, de1969). Mesmo aí, porém, Branca Maria de Paula evita soar didática ou indutiva — as situações e imagens da sua admirável novela são embaçadas, desfocadas, distorcidas e recompostas na sua composição, de modo a subordinar tudo à subjetividade de Clarice, personagem de rara vivacidade e encanto. O efeito derradeiro é o de um turbilhão psicológico de uma condição feminina encurralada, sitiada pela hipótese da abdução e da inseminação artificial pelos ufonautas, e pelo distanciamento do companheiro, medo da gravidez, temor do próprio desejo. Com a influência de Ray Bradbury registrada por Cristina Agostinho na orelha e por João Batista Melo na introdução, Branca Maria de Paula vai além dessa importante influência para a FC brasileira desde a década de 1960. Ela posiciona A Luz Paralela no ponto focal da FC ufológica nacional. Nela estão a feminilidade aterrorizada de O 31.° Peregrino, de Scavone; a angústia claustrofóbica de “Encurralado”, de Cid Fernandez; a ambientação de colônia de férias rural de Brasil: Aventura Interior (2016), de Eliana Machado — e em tudo, especialmente na força da sua protagonista, foi além. Uma das melhores novelas do período atual (as Terceira Onda da FC Brasileira), a par com a premiada A Telepatia São os Outros (2019), de Ana Rüsche.

Quadrinhos

Arte de capa de Terry & Rachel Dodson.

Star Wars: Princesa Leia (Star Wars: Princess Leia), de Frank Waid (texto) e Terry & Rachel Dodson (arte). Barueri-SP: Panini Comics, 2017, 112 páginas. Arte de capa de Terry & Rachel Dodson. Brochura. Em mais esta investida nas lacunas existentes entre os filmes Uma Nova Esperança e O Império Contra-Ataca, recriando o universo expandido da franquia, Leia Organa é a principal personagem. A história começa com o fim da cerimônia da vitória no final do primeiro filme, com Leia tendo de lidar com sentimentos contraditórios que incluem o luto pela perda de sua família e do seu planeta, Alderaan. Ao invés de ficar em segurança com os rebeldes e curtir o luto, como recomendam os seus superiores, ela se evade para reunir seus compatriotas sobreviventes e encontrar um lar para eles. Vai acompanhada de RD-D2 e Evaan, uma piloto rebelde, alderaaniana loura e alta como uma top model.

Depois de escaparem de caças asa-X enviados para interceptá-las (com Luke Skywalker e Wedge Antilles entre os pilotos), elas conseguem uma nave maior com um contrabandista, e rumam para Sullust, onde os alderaanianos tiveram um povoamento. Leia tem a cabeça colocada a prêmio pelo império, mas algumas das dificuldades maiores da heroína são lidar com uma aristocrática líder local e com a traição inadvertida de uma jovem cuja irmã mais velha está nas fileiras imperiais. Nos episódios finais (o livro reúne o conteúdo da série Princesa Leia, números 1 ao 5), a tentativa de engrossar as fileiras dos refugiados com os colonos do planeta Espirion esbarra em preconceito racial, já que eles haviam se misturado com os locais.

Há muita ação em que Leia e Evaan têm de resolver as coisas na porrada, mas Leia ainda é uma diplomata habilidosa que fornece um contraponto moral e ético ao naturalismo que fundamenta a franquia, e que muitas vezes fica só no plano do cinismo e da violência naturalizadas — como nas aventuras de Boba Fett, por exemplo. O roteiro de Waid, sem contar com os coprotagonistas Luke, Han, C3P0 e Chewie, é habilidoso ao empregar bem os vários personagens secundários que nos são apresentados, dando a impressão de que ninguém está ali apenas como engrenagem fria para o funcionamento do enredo. Já a arte do casal Dodson tem personalidade própria, charme, graça e elegância, mas às vezes parece juvenil e cômica, e o hardware divergente do look de Star Wars. Isso não acontece nas ilustrações de capa, por isso vale um olhar mais demorado sobre elas, reproduzidas antes de cada episódio ou capítulo.

Arte de capa de Terry & Rachel Dodson.

Star Wars: Prisão Rebelde, de Jason Aaron & Kieron Gillen (texto) e Leinil Francis Yu (arte). Barueri-SP: Panini Comics, 2018 [2016], 144 páginas. Arte de capa de Terry & Rachel Dodson. Brochura. Esta aventura começa com um de prólogo protagonizado por Eneb Rey, um espião rebelde metido no planeta Coruscant, a metrópole do império já regido por Palpatine. É desenhada por Angel Unzueta, artista hábil tanto com figura humana quanto com o hardware. Pena que, como costuma acontecer com frequência, a cor digital (de Paul Mounts) meio que matou a expressividade da arte.

A sequência principal tem Leia Organa se aliando à Dra. Aphra, uma das personagens mais destacadas desse re-take do universo expandido. Aphra é uma agente do império, forçada a colaborar, relutantemente, com os rebeldes. Usando a nave de Sana, outra mulher forte, contrabandista velha conhecida de Han Solo, elas vão até Mancha Solar, uma prisão espacial em que os rebeldes encerram criminosos de guerra. Lá, elas se deparam com um ressentido e meio insano Eneb Rey, em missão de extermínio. Enquanto as garotas enfrentam situações realmente cabeludas, Luke e Han vivem situações cômicas: Han perdeu uma grana da Aliança no jogo, e precisa aceitar uma carga de nerfs (daí a fala de Leia em O Império Contra-Ataca, chamando Han de “arrebanhador de nerfs”) para recuperar uma parte e salvar colonos da fome.

A estrela aqui é o artista filipino Leinil Francis Yu, desenhista de estilo próprio, traço fino e realista e que se dá muito bem com o hardware. Assim como outro mestre hábil no design, o também filipino Jerome Opeña, ele abafa algo daquela expressividade explosiva tão própria do passado da Marvel, em favor de uma estaticidade mais característica da ilustração. O livro fecha com uma história em que, em Tatooine, um ainda jovem Obi-Wan acompanha e protege um Luke ainda garotinho e sorridente, com arte hiper-realista de Mike Mayhew.

—Roberto Causo

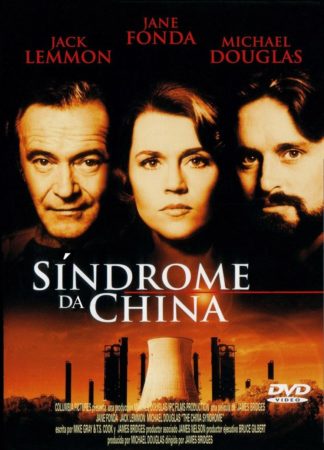

Em Síndrome da China, uma dupla de jornalistas (Jane Fonda e Michael Douglas) investiga um incidente ocorrido na usina nuclear que eles visitavam, e com a ajuda de um funcionário da empresa que administrava a usina (Jack Lemmon), escancara o acobertamento do incidente. Em parte, portanto, a corrupção é o tema do filme.

Em Síndrome da China, uma dupla de jornalistas (Jane Fonda e Michael Douglas) investiga um incidente ocorrido na usina nuclear que eles visitavam, e com a ajuda de um funcionário da empresa que administrava a usina (Jack Lemmon), escancara o acobertamento do incidente. Em parte, portanto, a corrupção é o tema do filme.

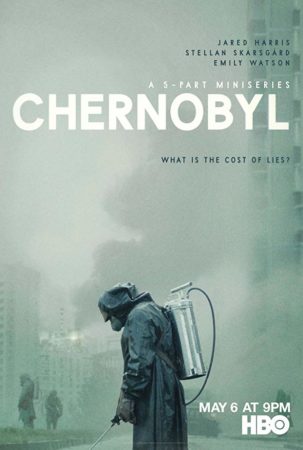

A minissérie Chernobyl, criada por Craig Mazin e exibida pela HBO foi um gol de placa. Trouxe a polêmica de volta em uma produção com elementos estéticos de documentário e filme independente, com uma sólida atmosfera de horror que também parece crua e naturalista. A produção foi elogiada pela crítica e há pouco, conquistou 10 Prêmios Emmy, inclusive o de Melhor Minissérie.

A minissérie Chernobyl, criada por Craig Mazin e exibida pela HBO foi um gol de placa. Trouxe a polêmica de volta em uma produção com elementos estéticos de documentário e filme independente, com uma sólida atmosfera de horror que também parece crua e naturalista. A produção foi elogiada pela crítica e há pouco, conquistou 10 Prêmios Emmy, inclusive o de Melhor Minissérie.