Só livros de brasileiros lidos em fevereiro, quando resolvi atacar a pilha de títulos aguardando leitura, alguns há um bom tempo. Inclui ficção científica, fantasia, horror e poesia de cordel. Há também um brasileiro na minha leitura de quadrinhos nesse mês.

Sob o Trópico de Capricórnio, de Pedro Carcereri. Belo Horizonte: Letreramento, 2018, 98 páginas. Brochura. Nelson de Oliveira me passou este romance curto do roteirista e cineasta Pedro Carcereri. É uma ficção científica dentro do subgênero distopia, muito em voga na literatura dos millennials e muito significativo hoje em dia, diante do quadro político atual. Mas aqui temos, rascunhado em traços rápidos e num estilo mais introspectivo, fusão de preocupações atuais e o tom das distopias brasileiras da década de 1970 — o Ciclo de Utopias e Distopias, dentro da ficção científica nacional. Isso provavelmente é mais resultante das escolhas pessoais de Carcereri, do que de uma pesquisa ou leitura prévia de trabalhos de autores como Ignácio de Loyola Brandão, Ruth Bueno, Silveira Júnior ou Mauro Chaves.

Sob o Trópico de Capricórnio, de Pedro Carcereri. Belo Horizonte: Letreramento, 2018, 98 páginas. Brochura. Nelson de Oliveira me passou este romance curto do roteirista e cineasta Pedro Carcereri. É uma ficção científica dentro do subgênero distopia, muito em voga na literatura dos millennials e muito significativo hoje em dia, diante do quadro político atual. Mas aqui temos, rascunhado em traços rápidos e num estilo mais introspectivo, fusão de preocupações atuais e o tom das distopias brasileiras da década de 1970 — o Ciclo de Utopias e Distopias, dentro da ficção científica nacional. Isso provavelmente é mais resultante das escolhas pessoais de Carcereri, do que de uma pesquisa ou leitura prévia de trabalhos de autores como Ignácio de Loyola Brandão, Ruth Bueno, Silveira Júnior ou Mauro Chaves.

Também é interessante que o autor empregue temas bastante recentes e relevantes, nestes tempos de globalização: alimentos transgênicos por toda parte e a proibição estrita do plantio de qualquer coisa que o governo centralizado desaprove; o cultivo de plantas e a criação de animais não-transgênicos, como meio de resistência político-econômica. O premiadíssimo The Windup Girl (2009), de Paolo Bacigalupi, aborda tema nessa linha, projetado para um futuro de construção mais rica. A ideia de “vales” em que comunidades agrícolas guardam um princípio utópico está em Sob o Trópico de Capricórnio e também no romance tupinipunk do político verde Alfredo Sirkis, Silicone XXI (1985). A novela de Carcereri começa na Zona Oeste de São Paulo (exatamente a região em que eu moro), com o protagonista Daniel sendo sequestrado por um desses grupos de resistência. Ele acaba cooptado por eles para realizar uma ação em particular, e o grupo se move pelas ruas de Sampa para realizá-la, mas com o aparelho repressor em cima deles. A história tem muito movimento, com os personagens viajando por São Paulo Capital e Interior, como na novela pós-apocalíptica A Terceira Expedição (1987) de Daniel Fresnot. Mas o final é abrupto, como se o livro fosse a primeira instância de um trabalho maior ou de uma série a ser desenvolvida.

Quatro Soldados, de Samir Machado de Machado. Porto Alegre: Não Editora, 2013, 320 páginas. Brochura. O escritor gaúcho Samir Machado de Machado me enviou este seu romance um ou dois anos depois do seu lançamento. Com três leitores compulsivos na casa, o livro acabou passando de mão em mão e desapareu. Ano passado, Christopher Kastensmidt me recomendou o livro om muita ênfase, e passei várias semanas procurando-o sempre que surgia um momento livre. Como acontece invariavelmente nesses casos, achei o livro quando não o procurava. Valeu muito a leitura, de qualquer modo. De fato, este é um romance que, com vênia para o fato de ele poder ser lido como uma apropriação histórica ficcional muito própria da ficção pós-modernista, pode ser visto com um marco da fantasia brasileira. Fantasia histórica, é claro, por ser ambientado no Sul do Brasil do século 18.

Quatro Soldados, de Samir Machado de Machado. Porto Alegre: Não Editora, 2013, 320 páginas. Brochura. O escritor gaúcho Samir Machado de Machado me enviou este seu romance um ou dois anos depois do seu lançamento. Com três leitores compulsivos na casa, o livro acabou passando de mão em mão e desapareu. Ano passado, Christopher Kastensmidt me recomendou o livro om muita ênfase, e passei várias semanas procurando-o sempre que surgia um momento livre. Como acontece invariavelmente nesses casos, achei o livro quando não o procurava. Valeu muito a leitura, de qualquer modo. De fato, este é um romance que, com vênia para o fato de ele poder ser lido como uma apropriação histórica ficcional muito própria da ficção pós-modernista, pode ser visto com um marco da fantasia brasileira. Fantasia histórica, é claro, por ser ambientado no Sul do Brasil do século 18.

Há três coisas meio que obrigatórias, na ficção pós-modernista que se estabelece na segunda metade do século 20, e que a gente encontra no romance de Machado de Machado: metaficção (a ficção que comenta a ficção), um espírito brincalhão ou iconoclasta, em torno da forma ou do assunto, e a fragmentação da narrativa. O romance é divido em quatro livros ou partes. Longas epígrafes precedem cada uma dessas partes. Em outros trechos, há uma reprodução da dicção e da grafia arcaica do português de então. O primeiro soldado foi abandonado pelo pai e acabou recrutado. A caminho de uma missão jesuíta, são perseguidos por uma criatura monstruosa até um labirinto. Desaparecidos, são seguidos pelo seu comandante, que tem melhor sorte contra o monstro. A narrativa corta então para contar o que houve com o jovem sobrevivente, que foi abrigado por um inventor e erudito que apresenta a ele a obra de Shakespeare — e um discurso literário elitista. O segmento termina com a chegada do oficial pronto para o resgate. Na segunda parte, o soldado resgatado encontra-se com mais um erudito, mas livre-pensador, irônico, boêmio e com a característica incomum de enxergar melhor no escuro do que a maioria das pessoas. O elemento fantástico surge como um novo monstro, que os dois enfrentam em subterrâneos lovecraftianos de clima pesado e descrições arrepiantes. Na terceira parte, o oficial que aparece na primeira é tratado com mais profundidade, na narrativa que investiga a sua infância e juventude, enquanto ele se coloca no caminho de um assassino psicopata em missão secreta dos poderes coloniais, num episódio com direito à aparição da versão gaúcha do anhangá. Na parte final, ficamos sabendo mais sobre o psicopata, e retornam o homem dos olhos especiais e um enredo de mistério criminal. A força da criação de Samir Machado de Machado está na textura e na evocação, no toque transformador do estranho e do sobrenatural, e na estrutura narrativa engenhosa. Mesmo tendo em mente que esta edição do seu romance se beneficiaria de mais um polimento, Quatro Soldados vai para a mesma prateleira com O Caçador de Apóstolos (2010), de Leonel Caldela, e A Bandeira do Elefante e da Arara (2016), de Christopher Kastensmidt, dos romances brasileiros de fantasia mais destacados dos últimos anos.

Arte de capa de Mozart Couto.

As Horripilantes Narrativas Alimentares do Clube Canibal, de Júlio Emílio Braz. São Paulo: Devir Brasil, 2018, 96 páginas. Arte de capa de Mozart Couto. Brochura. O autor mineiro Júlio Emílio Braz começou escrevendo roteiro de quadrinhos para revistas e fanzines na década de 1980. (Mozart Couto, o artista da capa, é um dos mais experientes e respeitados desenhistas de quadrinhos do Brasil.) Eu tava lá, eu vi. Ele teve uma experiência escrevendo westerns de bolso, sob pseudônimo, para a Cedibra, depois fez o salto para a literatura infanto-juvenil, onde encontrou fama e sucesso como um autor afro-brasileiro respeitado nacional e internacionalmente, ganhando um Jabuti com o seu livro de estreia em 1988. Mesmo nos seus livros para jovens, ele costuma ser bastante duro. Este livro sobre canibalismo certamente não passaria como literatura juvenil.

O título e os textos de abertura dão a entender que as histórias reunidas no livro formam um conjunto coeso em torno do tema do clube canibal. Como as histórias são ambientadas em Porto Alegre, é possível que Júlio Emílio tenha se inspirado no caso dos “Crimes da Rua do Arvoredo” naquela capital, ocorridos entre 1863 e 1864 e envolvendo um trio de assassinos e o açougue de um deles. Meu pai costumava citar esse caso para embasar a sua pouca fé no ser humano…

A falta de um índice com os contos reforça a ideia de que o livro deveria ser lido como uma espécie de novela fix-up. Na minha leitura, porém, não é o que acontece e os seis textos ficcionais acabam tendo uma individualidade maior do que o necessário para isso, mesmo com todos eles narrados na primeira pessoa. Em uma das histórias, por exemplo, uma mulher traída serve ao marido a amante dele — mas nada do clube. Na história seguinte, sim; um serial killer é contratado para abastecer a associação. No próximo conto, o narrador cínico cede ao narrador horrorizado ao descobrir que seu noivado com uma aristocrata rural de origem germânica vai ser celebrado com um terrível ritual, mas aí não se trata do mesmo clube. O mesmo acontece na última história, narrada por um agente funerário que se envolve com uma família de canibais, mas não germânica e sim espanhola. De qualquer modo, o livro é efetivo tanto em criar um clima pesado apropriado ao gênero, quanto em evocar o horror do canibalismo. Há também uma atmosfera de sordidez urbana brasileira que casa muito bem com o projeto. Júlio Emílio Braz teve um conto incluído ano passado na antologia As Melhores Histórias Brasileiras de Horror (Devir Brasil), editada por Marcello Simão Branco & Cesar Silva.

A Eva Mecânica e Outras Histórias de Ginoides, de Daniel I. Dutra. Praia Grande-SP: Editora Literata, 2013, 126 páginas. Prefácio de Gerson Lodi-Ribeiro. Brochura. Conheci Daniel Dutra na Odisseia de Literatura Fantástica de 2013, onde adquiri seu livro de contos com o tema da fembot ou ginoide (o feminino de “androide”). As histórias dialogam com os contos do pioneiro da FC brasileira Berilo Neves (1899-1974), best-seller no seu tempo com contos e crônicas publicadas em revistas e jornais e reunidas em livro. Neves frequentemente brincava com o que a tecnologia faria em termos de alteração do comportamento sexual e social humano, se, por exemplo, homens e mulheres artificiais fossem inventados, ou uma encubadora que permitisse a reprodução fora do útero.

A Eva Mecânica e Outras Histórias de Ginoides, de Daniel I. Dutra. Praia Grande-SP: Editora Literata, 2013, 126 páginas. Prefácio de Gerson Lodi-Ribeiro. Brochura. Conheci Daniel Dutra na Odisseia de Literatura Fantástica de 2013, onde adquiri seu livro de contos com o tema da fembot ou ginoide (o feminino de “androide”). As histórias dialogam com os contos do pioneiro da FC brasileira Berilo Neves (1899-1974), best-seller no seu tempo com contos e crônicas publicadas em revistas e jornais e reunidas em livro. Neves frequentemente brincava com o que a tecnologia faria em termos de alteração do comportamento sexual e social humano, se, por exemplo, homens e mulheres artificiais fossem inventados, ou uma encubadora que permitisse a reprodução fora do útero.

Com mais sofisticação, Dutra tenta examinar que transformações a introdução das ginoides trariam à sociedade humana. No prefácio, Gerson Lodi-Ribeiro conta que tudo começou com a publicação de “A Mulher Imperfeita” na antologia de histórias originais organizada por ele, Erótica Fantástica 2 (Editora Draco, 2012). Mas obviamente Dutra já visava um livro com o tema, pois submeteu ao todo quatro histórias para a antologia. As quatro estão no livro, junto com outras quatro. “A Eva Mecânica” é relativamente curto, narrado em primeira pessoa, e conta como o narrador recorreu a um contrabandista para garantir a sua ginoide, já que não se qualificava para possuir uma. No fim, descobre que depositara o seu afeto em um produto falsificado. Há uma certa ironia aí, de que a valorização da mulher mecânica não passa de projeção do macho da espécie. O conto parece estar aí mais para apresentar o histórico da inovação tecnológica sobre o qual o livro especula. Vem então “A Substituta”, também em primeira pessoa: o narrador mata a esposa em uma briga de casal, confessa a um amigo que revela ter substituído sua mulher por uma ginoide, e oferece a ele essa possibilidade, com resultados trágicos. Há aí ecos do romance de Ira Levin, As Possuídas (The Stepford Wives, 1972), segundo Lodi-Ribeiro assinala no prefácio. A terceira história, “Ela, a Ginoide”, abre com as Leis da Robótica de Isaac Asimov, e narra como uma ginoide-babá foge dessas leis — “enlouquecida”, mata a todos os que lhe parecem ameaçar sua protegida. “A Mulher Imperfeita” é mais filosófico e explora os sentimentos que levariam um homem comum a priorizar a mulher artificial sobre a natural, e também outras situações de relacionamentos poliamorosos por causa do excedente de humanas disponíveis, agora que elas têm de concorrer com as máquinas. “Veronica Lake Fake” satiriza um movimento pelo “amor cibernético”, contrário à proibição das ginoides; “A Casa da Dor” se apresenta como um depoimento colhido no julgamento de um homem que descarrega secretamente seus impulsos sádicos nas mulheres artificiais; e em “Sabine”, uma mulher idosa usa um aparato de realidade virtual para experimentar uma vida mais jovem como uma ginoide. A noveleta “A Última Mulher da Terra” dialoga diretamente com o conto de Berilo Neves, “A Última Eva”, que Braulio Tavares incluiu na sua antologia Páginas de Sombra: Contos Fantásticos Brasileiros (Casa da Palavra, 2003).

Imagino que exista uma variedade de modos em que se pode assumir uma postura crítica feminista na literatura, para além da representação positiva ou idealizada da mulher. Histórias que expõem as ilusões ou vícios do comportamento masculino, por exemplo — como “A Mulher Imperfeita” e outros momentos em que os homens não estão bem na foto, nos contos de Dutra. E também histórias que expõem as ilusões ou vícios do comportamento feminino — como “A Última Mulher da Terra”, em que a última mulher, salva de uma cápsula criogênica secreta na Amazônia, é uma bisonhona cheia de ilusões sobre seu apelo perante homens que vivem há séculos só com ginoides. Lendo suas histórias depois das histórias de Angry Candy, do qual tratei mês passado, me ocorreu que Harlan Ellison também usa dispositivos semelhantes para revelar os azares dos relacionamentos humanos. Falta a Dutra, porém, menos adesão às fôrmas alegóricas das suas especulações, e justamente mais ironia para temperar as narrativas. Parte da produção contística de Berilo Neves cabia no tema da “guerra dos sexos”, que também apareceu na noveleta “Éden 4” (2001), de Alexandre Raposo, na qual um astronauta é revivido milhares de anos no futuro, quando não existem mais homens na Terra.

Os Domínios do Rei Peste, de Evaristo Geraldo. Fortaleza: Edição do Autor, junho de 2015, 16 páginas. Folheto. Evaristo Geraldo foi outro cordelista a quem Braulio Tavares me apresentou no maravilhoso estande do IMEPH na Bienal do Livro de São Paulo, em 2018. Assim como Rouxinol do Rinaré fez com o seu A Sombra do Corvo, Evaristo Geraldo se inspira em um texto de Edgar Allan Poe, desta vez um conto de horror, “O Rei Peste” (“King Pest: A Tale Containing an Alegory, 1835). Na história, que não é uma das mais famosas do celebrado escritor americano, dois marinheiros malandros vão parar em um bairro de Londres que concentrava os doentes da peste. Inadvertidamente, a dupla, descrita como um cara muito alto e o outro um anão, deparam-se com uma bizarra cena que se desenrola em uma funerária. O poeta brasileiro desenvolve um certo humor, até que o clima de horror se fixa nessa cena em especial, muito bem expressa no poema.

Os Domínios do Rei Peste, de Evaristo Geraldo. Fortaleza: Edição do Autor, junho de 2015, 16 páginas. Folheto. Evaristo Geraldo foi outro cordelista a quem Braulio Tavares me apresentou no maravilhoso estande do IMEPH na Bienal do Livro de São Paulo, em 2018. Assim como Rouxinol do Rinaré fez com o seu A Sombra do Corvo, Evaristo Geraldo se inspira em um texto de Edgar Allan Poe, desta vez um conto de horror, “O Rei Peste” (“King Pest: A Tale Containing an Alegory, 1835). Na história, que não é uma das mais famosas do celebrado escritor americano, dois marinheiros malandros vão parar em um bairro de Londres que concentrava os doentes da peste. Inadvertidamente, a dupla, descrita como um cara muito alto e o outro um anão, deparam-se com uma bizarra cena que se desenrola em uma funerária. O poeta brasileiro desenvolve um certo humor, até que o clima de horror se fixa nessa cena em especial, muito bem expressa no poema.

O cordel é completado por um segundo poema narrativo de Evaristo Geraldo, “O Camponês Ganancioso”.

Arte de capa de Maércio Siqueira.

A Árvore de Todos os Frutos (Lenda Indígena), de Evaristo Geraldo. Alto Santo-CE: Edição do Autor, setembro de 2017, 12 páginas. Arte de capa de Maércio Siqueira. Folheto. Evaristo Geraldo retorna aqui usando uma lenda indígena como inspiração para o seu cordel, representada na xilogravura de Máercio Siqueira. Um elogio à cultura indígena abre o poema narrativo, que conta do amor da Lua pelo Sol. Um eclipse possibilitou a união amorosa dos dois corpos celestes. Um curumim foi o fruto desse encontro, Macunaíma, incumbido de proteger uma árvore que dava todos os frutos encontrados na floresta. O herói mágico distribuía os frutos aos homens e mulheres dos Macuxis, de acordo com sua sabedoria — registro lendário daquilo que os antropólogos chamam de “chiefdom“, o domínio do chefe que exerce esse direito a partir de um capital simbólico que o autoriza a organizar a sociedade. Mas o povo ganancioso passa por Macunaíma e ataca a árvore pensando em plantar um pomar a partir dos seus ramos. Mas ela morre, privando o povo da sua magia e fazendo o herói reagir com uma fúria que incendeia a mata e transforma trechos da floresta em rochedos estéreis. O tom do poema é mais solene e captura bem a lógica lendária dos mitos.

Quadrinhos

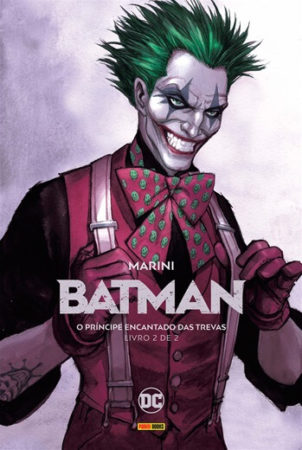

Arte de capa de Marini.

Arte de capa de Marini.

Batman: O Príncipe Encantado das Trevas, Volume 2 (Batman: The Dark Prince Charming Volume 2), de Marini. Barueri-SP: Panini Books, 2018. Arte de capa de Marini. Álbum capa dura. A investida do artista francês Enrico Marini na mitologia de Batman, criado por Bob Kane & Bill Finger, termina com este segundo volume. A qualidade da arte e da narrativa se mantém, enquanto a luta de Bruce Wayne para resgatar a menina Alina, que pode ser sua filha, das garras do Coringa engata a terceira marcha. Como Batman, Wayne patrulha as ruas, ataca uma gangue de motoqueiros tietes do Coringa. Mas é o supervilão, descrito como um psicopata que mata em rompantes, quem precipita as ações, e enquanto não assassina seus colaboradores como alívio de tensão. Ele aborda o multibilionário Wayne para que ele adquira um colar de diamantes — sonho de consumo da sua namorada Arlequina (Harley Queen). No meio do caminho, a joia vai parar nas mãos da ladrona Mulher-Gato, que mais tarde segue Batman até o local do desenlace da história. O interessante dessa sequência final é como, feito um malabarista habilidoso, Marini faz com que todos os personagens participem da ação: Batman, Coringa, o mordomo Alfred, a Mulher-Gato, Arlequina, o palhaço anão e suicida Archie, e a própria Alina. A menina, em particular, demonstra ser cheia de recursos. Isso não só traz maior interesse para o desfecho da minissérie, como também funciona como prenúncio do final surpresa — que sugere que ela pode não ser de fato filha de Bruce Wayne. O desenho e o uso de cor e tonalidade por Marini continua deslumbrante, mesmo que neste segundo volume ele não tenha realizado painéis duplos de tirar o fôlego, como no primeiro. Em sua aventura dentro da mitologia de Batman, Marini levou algo da dualidade da sua série Gypsy, cujo herói hiperviolento faz o que for necessário para proteger uma menina inocente — irmã menor, em Gypsy; suposta filha, aqui.

Arte de capa de Darrick Robertson.

Astronauts in Trouble: Live From the Moon, de Larry Young (texto), Charlie Adlard e Matt Smith (arte). San Francisco, CA: AIT/Planet Lar, 2.ª edição, 2001 [1999], 144 páginas. Introdução de Warren Ellis. Arte de capa de Darrick Robertson. Trade paperback. Folheei este livro de quadrinhos várias vezes na loja Terramédia (hoje Omniverse), e o desenho que empresta recursos do autocontraste nunca me passou muita confiança. Me convenci a comprá-lo por causa da recomendação de Warren Ellis, no seu livro de não-ficção Come in Alone. Ellis assina a introdução do livro, onde reafirma a sua paixão pela astronáutica, algo também presente na sua ótima HQ Ministério do Espaço (Devir Brasil).

A história criada por Larry Young, primeiro publicada em 1999, é ambientada em 2019, quando o pouso da Apollo 11 na Lua faz cinquenta anos. Nela, uma equipe de telejornalismo é envolvida na fuga de um megaempresário para o satélite natural da Terra, depois que as suas indústrias são atacadas por supostos ecoterroristas. Aos poucos, o empresário se mostra uma espécie de supervilão como um Dr. No, de 007, pronto para chantagear o mundo depois de conquistar o derradeiro terreno elevado — a Lua. Ele até patrocinara a suposta organização terrorista contra si mesmo, para lhe dar a desculpa para fugir para o satélite, sem supervisão governamental. Embora apareçam senadores corruptos na história, o executivo do governo americano nunca é acionado. Num truque narrativo estranho e bizarro, é uma espécie de máfia que lança uma trinca de misseis contra a Lua. O ápice da de Astronauts in Trouble divide-se entre o empresário e a equipe televisiva, tentando escapar do ataque. A narrativa é irônica e divertida, com muitas referências à cultura popular em diálogos extensos, mas é às vezes confusa e eclíptica. O fato do artista Matt Smith ter abandonado o trabalho nas páginas finais, assumidas por Adlard, não ajudou. De qualquer modo, passado o estranhamento inicial, a arte acaba sendo envolvendo o bastante. Fecha o livro uma história independente da narrativa principal, em que macacos tripulando cápsulas em voos-teste dão espaço para o humor sarcástico de Larry Young. O livro reitera a importância da iniciativa privada nas histórias de FC de viagem interplanetária, algo firmado pelo escritor Robert A. Heinlein e pelo editor John W. Campbell, Jr. O ano de 2019 com o cinquentenário da Apollo 11 está aí, e o megaempresário Elon Musk já anunciou seu desejo de chegar à Lua “o mais cedo possível”.

Ate de capa de Danilo Beirut.

Astronauta: Entropia, de Danilo Beyruth. Barueri, SP: Panini Books, 2018, 98 páginas. Arte de capa de Danilo Beiruth. Álbum. Mais astronautas pra nóis, no quarto álbum da série criada por Danilo Beiruth para a Maurício de Sousa Produções, em sua linha de “graphic novels“. O terceiro, eu discuti aqui em junho de 2017. Nele, o Astronauta foi apresentado à uma versão dele mesmo e de sua família, formada em um universo paralelo, e acaba ficando com a filha adolescente, Isabel.

Os dois estão perdidos em uma região inexplorada da galáxia, sem contato com a agência espacial do Astronauta, a BRASA. Isabel sugere que eles busquem sinais de civilizações alienígenas que possam lhes dizer onde estão. Encontram um sinal e chegam a um aglomerado de naves espaciais, o Sargaço, habitado por náufragos e piratas em conflito. Os dois são pegos nessa guerra e acabam separados. Astronauta faz um trato com a liderança dos piratas, e vai com a bela alien Shie’r — que mais tarde se revela como protótipo beyruthiano da personagem Cabeleira Negra, vista em histórias anteriores do personagem. A ideia de uma estação espacial habitada por uma subclasse de desclassificados também pode ter surgido da pena de Heinlein, para se tornar um clichê absurdo que chegou a alcançar até as séries Babylon 5. Mas Beyruth lida bem com essa parte da trama, e o caótico desenho de Sargaço faz homenagem a várias naves da FC, incluindo aquelas de Star Trek. A HQ investe nas qualidades da cooperação e da luta contra a tirania, e seu final deixa um gancho para complicações futuras, num quinto volume. Já neste ponto, Astronauta é uma série de álbuns vitoriosa dentro do campo dos quadrinhos nacionais de ficção científica. Algo que o próprio Mauricio de Sousa celebra no introdução.

—Roberto Causo

Universo Alien: Se os Extraterrestres Existem… Cadê Eles? (Alien Universe), de Don Lincoln. São Paulo: Editora Cultrix, 2017 [20313], 320 páginas. Brochura. Tradução de Humberto Moura-Neto & Martha Argel.

Universo Alien: Se os Extraterrestres Existem… Cadê Eles? (Alien Universe), de Don Lincoln. São Paulo: Editora Cultrix, 2017 [20313], 320 páginas. Brochura. Tradução de Humberto Moura-Neto & Martha Argel.

A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2015, 318 páginas. Brochura.

A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2015, 318 páginas. Brochura. Malditas Fronteiras, de João Batista Melo. São Paulo: Benvirá, 2014, 280 páginas. Texto de orelha de Luiz Bras. Brochura.

Malditas Fronteiras, de João Batista Melo. São Paulo: Benvirá, 2014, 280 páginas. Texto de orelha de Luiz Bras. Brochura.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Guia dos Personagens (Fantastic Beasts and Where to Find Them: Character Guide), de Michael Kogge. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2016, 144 páginas. Capa dura. Traduzido por Regiane Winarski.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Guia dos Personagens (Fantastic Beasts and Where to Find Them: Character Guide), de Michael Kogge. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2016, 144 páginas. Capa dura. Traduzido por Regiane Winarski.