Maio foi um mês de menos leituras do que eu gostaria, mas com ficção científica de boa qualidade.

The Counselor, de Cormac McCarthy. Londres: Picador, 2013, 184 páginas. Hardcover. Descobri Cormac McCarthy nas páginas da revista Esquire na década de 1990 (um excerto do romance A Travessia) e desde então adquiri quase todos os seus livros, faltando ler, da sua primeira fase, o romance Sutree (1979), e da última, o romance Onde os Velhos Não Têm Vez (No Country for Old Man; 2005). Este The Counselor é um script para cinema, filmado por Ridley Scott e exibido em 2013. Certamente não o primeiro roteiro de audiovisual escrito por McCarthy. Antes dele eu li The Gardener Son (1996), que foi um telefilme exibido em 1977.

The Counselor, de Cormac McCarthy. Londres: Picador, 2013, 184 páginas. Hardcover. Descobri Cormac McCarthy nas páginas da revista Esquire na década de 1990 (um excerto do romance A Travessia) e desde então adquiri quase todos os seus livros, faltando ler, da sua primeira fase, o romance Sutree (1979), e da última, o romance Onde os Velhos Não Têm Vez (No Country for Old Man; 2005). Este The Counselor é um script para cinema, filmado por Ridley Scott e exibido em 2013. Certamente não o primeiro roteiro de audiovisual escrito por McCarthy. Antes dele eu li The Gardener Son (1996), que foi um telefilme exibido em 1977.

O roteiro acompanha um advogado (counselor) que, para bancar um alto estilo de vida com a mulher por quem parece nutrir um amor genuíno, se envolve com o tráfico internacional de drogas. A história começa com o idílio amoroso/erótico do sujeito com sua amada, momento bem pouco característico de McCarthy. Depois disso, porém, o enredo retoma o seu normal violento e degradante. Parte da ação é tomada por uma mulher, a vilã argentina Malkina, filha da geração que viveu a violenta ditadura militar, amante do traficante Reiner. É uma femme fatale hiper-sexualizada de um jeito bizarro e que anda por aí acompanhada de dois guepardos como pets — algo que eu veria logo mais em The Peripheral (2014), de William Gibson.

Aos poucos, monta-se a intriga em que Malkina prepara um grande golpe contra o cartel das drogas, jogando a culpa nas costas do advogado. Os passos do golpe são narrados com a secura característica do autor, nos momentos de notação teatral, já que, como script, os diálogos dominam o formato. A crueldade moral aplicada ao advogado que vendeu a alma ao dinheiro das drogas parece desproporcional, também algo característico de McCarthy. Crueldade que é ancorada na realidade possível do nosso mundo que não parece ter limites para a violência e o terror que infligimos uns aos outros. Mas com a aura metafísica de uma moralidade cristã punitiva que costuma elevar os escritos de McCarthy ao terreno do quase metafísico. A linha acrescentada na capa expressa a “moral” e a tônica do projeto, ao afirmar que “a ganância é muito valorizada… mas o medo não”. O terror e a culpa, então, é o que se abate sobre o personagem. Ao mesmo tempo, é o darwinismo social brutal e amoral — igualmente, marca da postura crítica o autor — que move Malkina contra os desavisados e contra as hipocrisias do mundo civilizado, neste texto que parece estar na mesma chave temática e genérica (o formato do thriller) de Onde os Velhos Não Têm Vez:

“MALKINA […] O caçador tem uma pureza de coração que não existe em nenhum outro lugar. Acho que ele não é definido tanto pelo que ele veio a ser quanto por tudo o que escapou de ser. Você não faz distinção do entre o que ele é e o que ele faz. E o que ele faz é matar. Nós é claro somos outra questão. Eu suspeito que somos mal ajustados ao caminho que escolhemos. Mal ajustados e mal preparados. Gostaríamos de estender um véu sobre todo esse sangue e terror. É isso o que nos trouxe a este lugar. É a nossa fraqueza de coração que fecharia os nossos olhos a tudo, mas fazendo isso o transformamos no nosso destino. Talvez você não concorde. Não sei. Mas nada é mais cruel do que um covarde, e a matança que está para vir provavelmente será além da nossa imaginação. […]” —Cormac McCarthy. The Counselor.

Arte de capa de Eddie Jones.

Nova, de Samuel R. Delany. Nova York: Bantam Books, 7.ª edição, junho de 1975 [agosto de 1968], 216 páginas. Arte de capa de Eddie Jones. Paperback. O afro-americano Samuel R. Delany foi um dos nomes mais vinculados ao movimento New Wave, iniciado na Inglaterra com a revista New Worlds, sob a editoria de Michael Moorcock. Recentemente foi publicado no Brasil pela Morro Branco: o seu clássico Babel 17 (1966). A space opera foi praticada por ele de modo destacado, mas numa época em que certo exotismo brincalhão e eivado de misticismo era indicado como parte do subgênero — e que vemos, com outra tônica, em Duna (1965), de Frank Herbert.

A premissa é a formação de uma tripulação de aventureiros que deve partir para um local secreto no universo, onde a explosão de uma nova teve lugar. Lá, Lorq Von Ray, o capitão da nave, aspira encontrar um material raro e de importância singular para a viagem espacial: o metal superpesado “illirion”. É um McGuffin pouco aprofundado, mas com um toque de FC hard, já que elementos superpesados fora da tabela periódica podem existir em condições especiais (a revista Scientific American Brasil publicou um artigo a respeito, na edição de maio de 2018). No caso do romance, essas condições são as de temperatura e pressão de uma estrela que explode. Todos os candidatos a tripulantes são estranhos: o músico cigano Pontichos “Camundongo” Provechi; o aspirante a romancista (uma arte extinta no do ano 3172) Katin Crawford, que funciona como uma versão do Ishmael de Moby Dick; um casal que inclui uma leitora de tarô; e os gêmeos africanos Lynceos & Idas, um deles albino — o que aponta, simbolicamente, para um futuro com um outro quadro de política racial. O motivo do tarô também aparece com relevo em outras space operas, como o romance de Herbert Messias de Duna (1969), e a série de quadrinhos de Alexandro Jodorowsky, O Incal (1980-2014). A leitura do tarô antes da grande missão de Von Ray tem tons ominosos, e reforça a aura mitológica de vários momentos. Isso é algo muito próprio da New Wave americana, à qual Delany se vincula (ele também é uns dos inspiradores do cyberpunk).

O centro do livro é um grande flashback que retorna à infância de Von Ray, também ele afro-descendente e mestiço, membro de uma aristocracia comercial importante em determinado setor da galáxia humana. Quando era garoto, um incidente determinou que ele seria alvo do ódio mortal e meio insano do cruel e mimado Prince Red, herdeiro de uma outra família de aristocratas e detentor de um braço biônico que não pode ser impunemente mencionado. O ódio se transforma em implacável rivalidade comercial quando ambos se tornam adultos. O terceiro ato reserva o confronto entre eles, perante a nova e o terrível preço que a obtenção pode cobrar: uma luz que cega e enlouquece. A crítica às obsessões mercantilistas do capitalismo é difusa, e o desfecho é genuinamente impactante. Aquele flashback e outros, envolvendo o Camundongo e outros personagens, são um esforço não apenas de caracterização, mas de evitar um arco narrativo convencional. O estilo de Delany, que escreveu o livro quando tinha 25 anos, adota muitas interrupções de falas e reticências, porém possui certa cintilância que fica na memória como efeito estético vívido e adequado ao romance. A arte do inglês Eddie Jones na capa não tem nada a ver com o romance, mas as suas evocações surrealistas combinam bem o bastante.

Arte de capa de Bruce Jensen.

Maré de Verão (Summertide), de Charles Sheffield. Rio de Janeiro: Editora Record, 1993 [1990], 270 páginas. Tradução de Ronaldo Sérgio de Biasi. Arte de capa de Bruce Jensen. Brochura. O escritor inglês Charles Sheffield foi um dos autores favoritos do tradutor e editor Ronaldo Sérgio de Biasi, que, no início da década de 1990, editou a Isaac Asimov Magazine: Contos de Ficção Científica (1990-1993). Além de publicar histórias de Sheffield na saudosa revista, de Biasi deve ter participado da seleção deste romance da série Heritage (“Universo dos Construtores”, no Brasil) e sua sequência imediata, Convergência.

Nesse universo ficcional, a Via Láctea do século 31 é marcada pela presença de artefatos hipertecnológicos de uma civilização desaparecida. A heroína Lang é uma especialista nesses artefatos, autora de um catálogo que integra o texto do romance sob a forma de excertos. Suas medições a levaram a concluir que um ponto específico da galáxia, envolvendo um desses artefatos, será palco de um evento extraordinário envolvendo a tecnologia dos tais Construtores. O artefato é considerado de pequena monta, e não atraiu a atenção das autoridades graúdas. Mas Lang não é a única a compreender isso, e para lá convergem um aventureiro humano e uma cientista alienígena, ambos assassinos em massa, e uma dupla de garotas suspeitas de genocídio — além de dois burocratas locais, e de dois alienígenas que funcionam como alívio cômico. O romance tem alguns elementos singulares, como a esqualidez da colônia local, em contraste com a hipertecnologia dos Construtores. O principal, porém, é a coleção de personagens caracterizados principalmente pela excentricidade de cada um, algo que me soou bem britânico.

O enredo envolve o grupo indo a um mundo vizinho à colônia, conectado a ele por um cabo gigantesco, acompanhado de um veículo que vai de um mundo a outro por esse cabo — obra dos Construtores. Lá, os heróis enfrentam uma grande catástrofe natural, traições e descobertas, até o ponto em que o evento antecipado de fato acontece. Sheffield é um escritor de estilo meio áspero; apesar disso manipula tudo isso com habilidade, gerando suspense e sense of wonder. A bonita aerografia de Bruce Jensen coroa a capa deste romance de FC hard, representado bem o ápice do romance, e num tipo de composição um pouco diferente daquele que é sua marca registrada, sempre com algo de trompe-l’oeil, e que o tornou um artista bastante vinculado à FC cyberpunk.

Arte de capa de Stephanie Marino.

A Bicicleta, de Roberto Fideli. São Paulo: Agência Magh, abril de 2020, 964 KB. Arte de capa de Stephanie Marino. EBook Kindle. Este e-book é o primeiro livro de ficção científica do meu filho Roberto Fideli, que este ano também apareceu nas antologias Histórias (Mais ou Menos) Assustadoras (2019), Vislumbres de um Futuro Amargo (2020) e Multiverso Pulp Volume 1: Espada & Feitiçaria (2020).

A história acompanha Daniel, um piloto de caça estelar. Abatido no espaço durante uma batalha, é ejetado para fora e sobrevive ao combate contra forças alienígenas. Nesse ponto, a narrativa migra para outro personagem, Bruno, um menino que ganha uma bicicleta no seu aniversário de 12 anos. Ele sofre um acidente grave com a tal bicicleta, e depois de um desmaio, desperta no corpo de Daniel, o guerreiro das estrelas. Numa transição sutil, a narrativa adota o ponto de vista de Daniel, e em seguida, mistura as lembranças dos dois personagens. Aurora, uma terceira personagem, é apresentada. Também é uma criança, e sofre um acidente quando tentava recuperar uma pipa presa no telhado de casa. Neste ponto, a história introduz uma nova situação básica: Daniel é prisioneiro dos alienígenas Allakianos. Ele acredita que uma máquina dos seus captores o induz a sonhar que é Bruno e Aurora, mas o inimigo afirma, telepaticamente, que a máquina na verdade desperta memórias. Lembranças de ter sido ainda outras pessoas se sucedem, até que vem a maior surpresa de todas.

Há algo de Star Trek e de Babylon 5 (que Roberto reconhece no posfácio e assume homenagear no conto) em A Bicicleta, mas vale também lembrar de histórias nacionais recentes, de humanos vivendo e revivendo experiências estranhas, após serem capturados por inimigos alienígenas. Há duas delas na antologia Fractais Tropicais (2018), editada por Nelson de Oliveira: “Da Astúcia dos Amigos Improváveis”, de Santiago Santos; e “O Molusco e o Transatlântico”, do veterano Braulio Tavares (em Fanfic). O abordagem de A Bicicleta é formalmente engenhosa, desenvolvida com segurança (certamente superior à minha, quando comecei) até a conclusão comovente e com uma surpresa real e orgânica. Na sua exploração das eventualidades trágicas da vida, traduz o desejo de abraçar plenamente a experiência humana de morte, vida e superação.

Quadrinhos

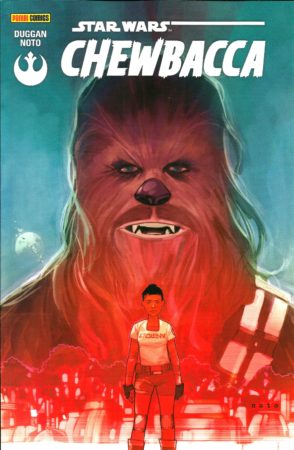

Arte de capa de Phil Noto.

Star Wars: Chewbacca, de Gerry Duggan (texto) & Phil Noto (arte). Barueri-SP: Panini Brasil, 2019, 112 páginas. Arte de capa de Phil Noto. Brochura. Muitas vezes, parece que Star Wars precisa espremer ao máximo a criação de George Lucas. Aquela situação doméstica da família de Chewbacca no às vezes infame Star Wars Holiday Special (1978) parece fornecer um irônico ponto de partida para esta HQ de Duggan & Noto.

Chewie é náufrago em um planeta dominado pelo Império, logo após a Batalha de Yavin (em Uma Nova Esperança). Uma garota sapeca, humana, de uns 10 ou 11 anos com cara de latina, o ajuda a evitar as tropas imperiais e encontrar transporte para fora do planeta. A garota se chama Zarro e tem Arrax, seu pai, endividado com agiotas locais. Para protegê-la, ele a manda embora. As autoridades não lhe dão bola e tudo parece que vai de mal a pior, até que ela encontra Chewie em um bar jogando sabbac. Zarro o convence a ajudá-la, falando muito enquanto ele grunhe de vez em quando. A ideia é invadir as instalações subterrâneas em que o pai dela trabalha como prisioneiro, coletando substâncias químicas de valor comercial, excretadas por larvas luminescentes. Para libertá-lo, Chewie enfrenta bandidos, droids militares e stormtroopers. A narrativa divertida e cheia de ação busca nos lembrar que o alienígena peludo é um herói por direito próprio, e não apenas por acompanhar Han Solo, Leia Organa e Luke Skywalker. Um toque especial da parte de Duggan está em também nos lembrar do que o cachorrão perde, ao ser o sidekick dessa gente toda. Heróis não descansam… A arte de Noto tem uma cor digital quente mas de manchas suaves, combinada com linhas de contorno bem delineadas e às vezes de valor elevado (são grossas), e que nem sempre me agrada. Mas ele é versátil e expressivo, e a sua interpretação de Zarro a torna uma pentelha cativante.

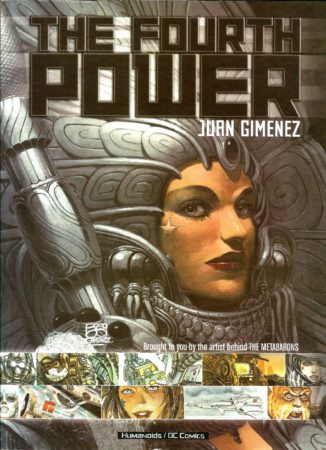

Arte de capa de Juan Giménez.

The Fourth Power (Le Quatrième Pouvoir), de Juan Giménez. Nova York/Hollywood: Humanoids/DC Comics, 2005, 136 páginas. Tradução de Justin Kelly & Jonathan Tanner. Arte de capa de Juan Giménez. Trade paperback. Mês passado eu li The True Tales of Leo Roa, space opera autoral do admirável artista argentino Juan Giménez (1943-2020). Este The Fourth Power está na mesma categoria, embora com uma narrativa de menor teor cômico. Na verdade, são duas histórias interligadas — e de conexão faltosa, tanto em termos de estilo, quanto de lógica narrativa.

Na primeira, várias garotas em um distante futuro high-tech são sequestradas. Uma delas é uma piloto de caça em um conflito bélico futuro, e logo fica-se sabendo que os militares e políticos de uma das partes em conflito buscam criar uma super-arma humana, dotada de poderes quase divinos, que permita a eles alcançar o poder absoluto. Esse segmento é dos mais dinâmicos e estimulantes. É onde a garota conhece alguém que pode ser um interesse amoroso no futuro. Na segunda, ela ressurge em um habitat gigantesco como uma performer que realiza grandes feitos de “prestidigitação”. Na verdade, são atos paranormais de fato. A paranormalidade ou o sobrenatural são parte da space opera exótica, e Giménez investe nesse elemento. Ao invés da guerra, tem-se uma situação criminal de thriller de FC, com um terrorista realizando atentados contra o império de uma cafetina do lugar. Se a primeira história apresentava diversos ambientes, culminando em uma ação submarina, a segunda explora o mesmo espaço, com uma perseguição mais concentrada, e muita surpresas quanto à identidade verdadeira do terrorista. Nessa narrativa, a mais característica da revista Heavy Metal, no álbum, a arte de Giménez fica mais grosseira e as implicações da história descem um tom. Ainda assim, sempre uma arte e uma criação de mundo deslumbrantes.

—Roberto Causo

A Verdadeira História da Ficção Científica: Do Preconceito à Conquista das Massas (The History of Science Fiction), de Adam Roberts. São Paulo: Seoman, 1.ª edição, 2018, 704 páginas. Apresentação de Silvio Alexandre. Prefácio de Braulio Tavares. Posfácio de Gilberto Schoereder. Tradução de Mário Molina. Brochura.

A Verdadeira História da Ficção Científica: Do Preconceito à Conquista das Massas (The History of Science Fiction), de Adam Roberts. São Paulo: Seoman, 1.ª edição, 2018, 704 páginas. Apresentação de Silvio Alexandre. Prefácio de Braulio Tavares. Posfácio de Gilberto Schoereder. Tradução de Mário Molina. Brochura.

Piquenique na Estrada, de Arkádi & Boris Strugátski. São Paulo: Editora Aleph, 2017 [1972], 370 páginas. Prefácio de Ursula K. Le Guin. Posfácio de Bóris Strugátski. Tradução de Tatiana Larkina. Capa dura.

Piquenique na Estrada, de Arkádi & Boris Strugátski. São Paulo: Editora Aleph, 2017 [1972], 370 páginas. Prefácio de Ursula K. Le Guin. Posfácio de Bóris Strugátski. Tradução de Tatiana Larkina. Capa dura.  The Way of the Explorer: An Apollo Astronaut’s Journey Through the Material and Mystical Worlds, do Dr. Edgar Mitchell & Dwight Williams. Nova York: G. P. Putnam’s Sons, 1996, 230 páginas. Hardcover.

The Way of the Explorer: An Apollo Astronaut’s Journey Through the Material and Mystical Worlds, do Dr. Edgar Mitchell & Dwight Williams. Nova York: G. P. Putnam’s Sons, 1996, 230 páginas. Hardcover.

Fazenda Modelo: Novela Pecuária, de Chico Buarque. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 3.ª edição, 1975, 140 páginas. Brochura.

Fazenda Modelo: Novela Pecuária, de Chico Buarque. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 3.ª edição, 1975, 140 páginas. Brochura.  Vapt-Vupt, de Álvaro de Moya. São Paulo: Clemente & Editora, 2003, 180 páginas. Introdução de Maurice Horn. Brochura.

Vapt-Vupt, de Álvaro de Moya. São Paulo: Clemente & Editora, 2003, 180 páginas. Introdução de Maurice Horn. Brochura.

Narrativas Fantásticas do Malleus Maleficarum ou O Martelo das Feiticeiras: Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas, Paulo Soriano, ed. Itabuna-BA: Mondrongo, 2019, 76 páginas. Tradução de Paulo Soriano. Brochura

Narrativas Fantásticas do Malleus Maleficarum ou O Martelo das Feiticeiras: Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas, Paulo Soriano, ed. Itabuna-BA: Mondrongo, 2019, 76 páginas. Tradução de Paulo Soriano. Brochura

The Galton Case, de Ross MacDonald. Nova York: Vintage Crime/Black Lizard, 1987 [1959], 242 páginas. Trade paperback.

The Galton Case, de Ross MacDonald. Nova York: Vintage Crime/Black Lizard, 1987 [1959], 242 páginas. Trade paperback.  The Martian Race, de Gregory Benford. Nova York: Aspect, 2001 [1999], 448 páginas. Arte de capa de Don Dixon. Paperback.

The Martian Race, de Gregory Benford. Nova York: Aspect, 2001 [1999], 448 páginas. Arte de capa de Don Dixon. Paperback.  Moving Mars, de Greg Bear. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, Masterpieces of Science Fiction, 2001 [1993], 408 páginas. Introdução de George Zebrowski. Arte de frontispício de Marc Fishman. Encadernação Especial.

Moving Mars, de Greg Bear. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, Masterpieces of Science Fiction, 2001 [1993], 408 páginas. Introdução de George Zebrowski. Arte de frontispício de Marc Fishman. Encadernação Especial.