O mês de junho concentrou a leitura de ficção científica brasileira e japonesa recentes, além de fantasia celta e história em quadrinhos do Batman e de fantasia heroica.

Arte de capa de Patricia Highsmith.

Os Gatos, de Patricia Highsmith. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2011, 120 páginas. Arte de capa de Patricia Highsmith. Tradução de Petrucia Finkler. Livro de bolso. Mês passado, terminei estas anotações com a leitura de uma história de bichos, a fábula O Lobo, de Joseph Smith, e neste mês começo com este livro centrado na figura do gato. O livrinho da famosa escritora de ficção de crime Patricia Highsmith (autora dos romances de Ripley), com três contos, três poemas e vários desenhos, tem todo o jeito de ter sido montado no Brasil, de material retirado de outra obra da autora. (Não tem nota de copyright de um título reunindo todos os textos, por exemplo.)

“Presentinho de Gato” é a primeira história, uma noveleta, em que, durante uma reunião social, um gato traz para casa um dedo humano, com uma aliança ainda presa nele. Isso leva o casal dono do gato a investigar o caso, chegando até o perpetrador — e a uma decisão surpreendente, sobre o que fazer com ele. A segunda história, “A Maior Presa de Ming”, é um conto de suspense que pode ser lido como horror e não ficaria mal em uma série de antologia como Galeria do Terror (1969-1973) ou em um filme do tipo antologia, como Creepshow: Arrepio de Medo (1982). Nessa noveleta, o gato do título, odiado pelo namorado fisicamente abusivo da sua dona, dá um jeito de “acidentalmente” (vai saber…) tirar o sujeito da vida dele e da moça. Finalmente, “A Casa de Passarinhos Vazia” mostra uma mulher que vislumbra um bichinho na propriedade rural em que vive, e cuja presença furtiva passa a incomodá-la acentuadamente. Ela passa a chamar o animal de “filhote de yuma”, e faz o marido emprestam uma gata da vizinha, para caçar o bicho, mas o conto revela que a criatura é símbolo de uma inquietação íntima, referente ao filho que ela abortou intencionalmente. Uma inquietação que pode ter se transferido ao marido, mesmo depois do “yuma” ter sido morto pela gata. É um suspense psicológico, portanto. Seguem-se então três poemas sobre a vida do gato: gatinho, gatão e velhão. O livro fecha com o ensaio “Sobre Gatos e Estilos de Vida”, observando como a beleza e a tranquilidade do gato combinam com a vida do escritor. O ensaio e os poemas, bem mais do que as histórias, que podem ser lidas pelo seu fator suspense ou crime, é que tornam este um livro para amantes de gatos, assim como, por exemplo, O Gato por Dentro (1986), de William Burroughs.

Arte de capa de George Amaral.

A Telepatia São os Outros, de Ana Rüsche. São Paulo: Monomito Editorial, Coleção Universo Insólito, 2019, 118 páginas. Apresentação de Enéias Tavares. Texto de Orelha de Jana Bianchi. Arte de capa e ilustrações internas de George Amaral. Livro de Bolso. Esta novela de Ana Rüsche abre a Coleção Universo Insólito da Editora Monomito, voltada para FC, fantasia e o fantástico. É uma excelente obra de abertura para uma coleção, considerando as suas qualidades literárias e representacionais. (Um embrião, sob a forma de conto, apareceu antes na revista eletrônica Mafagafo, de Jana Bianchi.) A narrativa acompanha a aventura de Irene, uma mulher brasileira, afro-descendente e de meia-idade que acaba no Chile, fazendo uma oficina de práticas de meditação. Lá, toma contato com uma beberragem capaz de induzir a comunicação telepática, e se une a uma comunidade que explora essa fabulosa habilidade.

A bebida já está na mira de um empresário americano que se infiltrou no grupo antes da brasileira chegar, e que pretende turbinar a internet com uma tecnologia bioquímica de transmissão do pensamento. A premissa lembra a intriga de fundo do romance Interferências (2018), de Connie Willis, no qual a telepatia poderia fundamentar uma revolucionária expansão da tecnologia de comunicação móvel. Ao mesmo tempo, o cenário translatino-americano coloca o livro junto com Na Eternidade Sempre é Domingo (2016), de Santiago Santos, e Escalpo (2017), de Ronaldo Bressane. É uma tendência bem-vinda, e eu mesmo expresso minhas ansiedades de contato com a América Latina na série As Lições do Matador. Mas, assim como no livro de Bressane, a novela de Ana Rüsche lembra a violência da ditadura militar brasileira, ao evocar a ditadura chilena. Rüsche faz bom uso de um recurso incomum na composição literária — o portento (um terremoto andino, no caso). Ela também compôs uma prosa literária discreta, muito próxima do estilo dominante na literatura mainstream brasileira e latino-americana, o que aproxima ainda mais forma e conteúdo. É um estilo sensível aos estados mentais da protagonista e a como ela se relaciona com a galeria de personagens que desfilam em A Telepatia São os Outros, uma das melhores novelas surgidas neste momento tardio da Terceira Onda da Ficção Científica Brasileira.

Capa de Teo Adorno.

Back in the USSR, de Fábio Fernandes. São Paulo: Editora Patuá, Coleção Futuro Infinito, 2019, 224 páginas. Brochura. Nunca fui um beatlemaníaco, embora amigos de infância como Devair Almeida e até a minha mulher sejam grandes fãs dos Beatles. Às vezes, só pra encher o saco da minha esposa, eu me refiro ao grupo como “Os Reis do Iê Iê Iê”, a ridícula alcunha dada pela imprensa brasileira a eles, quando do seu surgimento.

Começo assim o comentário deste que é o segundo romance de Fábio Fernandes porque John Lennon é o seu protagonista. O livro abre a Coleção Futuro Infinito, editada por Luiz Bras (Nelson de Oliveira) para a Editora Patuá, de São Paulo, e é uma história alternativa em que, em fins do século 18, um método de ressuscitação total, conhecido como “Método Frankenstein”, mudou a história do mundo. À revelia, Lennon sofre o procedimento depois de ser assassinado por Mark David Chapman em Nova York. Coagido pela empresa superpoderosa que controla o método, ele vai à Rússia para, a pretexto de fazer um show, contrabandear dados secretos para fora do país e sofrendo com várias reviravoltas, logo a seguir. A premissa relativamente simples é retrabalhada com uma infinidade de referências culturais, eruditas e pop, e especulações divertidas sobre um mundo que venceu (até certo ponto) a maior questão transcendental possível: a morte. O que chama mais a atenção é o quanto a questão da sobrevivência após a morte, transformada em ferramenta de controle e de diferenciação social e política, daria o tom do pensamento filosófico e ideológico ao longo dos séculos. De fato, a estratégia imprime ao livro todas as marcas da ficção pós-modernista, na estrutura fragmentada e com a sua aproximação do popular e da alta literatura. São citados, por exemplo, Mary Shelley, H. P. Lovecraft, Karl Marx, Yoko Ono, George Harrison, Michel Foucault e Erich Maria Remarque — com o trecho de um romance que apresenta Adolf Hitler reduzido a um personagem. Soma-se a ela a paródia de um gênero popular, o thriller internacional, para reforçar essa inserção. O romance surgiu do conto “Para Nunca Mais Ter Medo”, publicado na revista Dragão Brasil em 1995, e agrega como reaproveitamento outros textos em torno do Método Frankenstein. A Coleção Futuro Infinito vai trazer um mix de autores da Segunda e da Terceira Onda, como Braulio Tavares, Claudia Dugim e Marco Aqueiva.

Capa de Carol Russ.

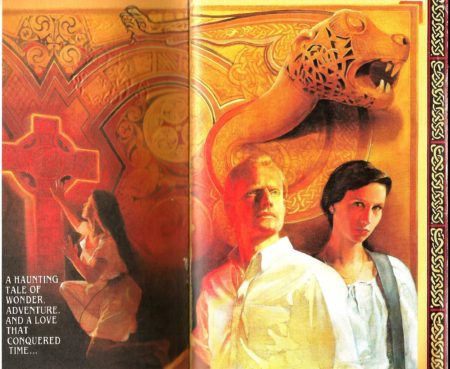

The Book of Kells, de R. A. MacAvoy. Nova York: Bantam Books, 1985, 340 páginas. Arte de capa de Carol Russ. Arte interna de Robert Hunt. Paperback. A escritora americana Roberta A. MacAvoy fez sucesso na década de 1980 e depois deu uma sumida. Uma pesquisa na internet revelou que ela desenvolveu uma doença crônica, controlada recentemente, quando ela voltou a escrever. Este é um romance solo (não fazer parte de uma série) ambientado na Irlanda. Foi por essa razão que eu o adquiri este ano em um sebo da região da Sé, em São Paulo. É que a escrita do romance “Archin” para o Desire entrou em uma fase ambientada na Irlanda do século 13. Dá para chamá-lo de “fantasia celta” e de “fantasia de portal”, já que ele começa na Irlanda contemporânea — para onde vai uma jovem adolescente do século 10, que tenta fugir do massacre da sua vila por um grupo de vikings. Ela surge na casa alugada de um artista canadense que foi levado à Irlanda por sua namorada, uma historiadora, feminista e mulher de ação. De algum modo, as filigranas celtas e uma certa canção que ele ouvia na vitrola criaram um portal que permite a viagem no tempo. A menina foi estuprada e está ferida. O casal contemporâneo cuida dela e, tendo matado a charada, resolve levá-la de volta ao século 10. Lá, descobrem um segundo sobrevivente, um poeta, e ficam sabendo que o portal de retorno foi fechado quando os vikings destruíram uma cruz ornamentada pelos mesmos padrões de filigrana. Os náufragos temporais se tornam os representantes do leitor numa jornada de descoberta da vida e da cultura celta de então — especialmente depois que o grupo determina que devem ir a Dublin exigir do rei uma compensação pelo massacre e pelo estupro da garota. Por todo o caminho eles são perseguidos pelos vikings, liderados por um sacerdote renegado do deus Odin, que escolheu aquela aldeia como sacrifício para o deus nórdico. O sincretismo tanto da cultura celta quanto da nórdica com o cristianismo é uma das marcas do romance, e daquela época. Não apenas o mecanismo de viagem temporal tem papel no enredo, mas também milagres que incluem um fabuloso encontro, ao mesmo tempo divertido e assustador, com a deusa Bridget. O clima é realista e noturno, com uma textura que sustenta a viagem temporal que o próprio leitor experimenta.

É especialmente interessante a caracterização dos personagens: o artista é atrapalhado, sexualmente inibido (o que irrita a sua liberada companheira o tempo todo) e estoico. A historiadora é altiva mas às vezes cede ao peso psicológico do estranhamento da situação, desmaiando ou explodindo com as pessoas. Seu relacionamento com o artista inclui momentos apaixonados, mas é de constante abuso verbal contra ele. Ela acaba se interessando mais pelo poeta local. Ailish, a garota resgatada, é vivaz e determinada — bastante encantadora, por essas e outras qualidades. MacAvoy lida com a caracterização de personagens e do ambiente com um senso quase teatral da dinâmica entre eles, com uma incisividade que admite momentos brutais ou detalhes pouco glamourosos, como pelos corporais nas mulheres, flatulência e uma sexualidade e nudez desinibidas que, o livro me revelou, era próprio da cultura irlandesa de então. Quando o grupo encontra a deusa Bridget, ela se revela como uma mulher idosa, nua e que, agressivamente, abre a vagina (é a figura folclórica de Sheila na Gig) para o incomodado artista — que desmaia! Outro aspecto interessante dele é que seus impulsos eróticos parecem atrelados a fatores estéticos (ele tem ereções persistentes quando desenha).

Um problema de MacAvoy é a adoção do narrador onisciente ilimitado, cujos saltos de um personagem para outro tornam difícil para o leitor saber quem pensa, sente ou mesmo fala o quê. O final do livro é meio que um deus ex-machina, mas funciona suficientemente bem para a conclusão de um romance rico, divertido e com muitos elementos subversivos da fantasia. The Book of Kells é o título de um folio do século 8, caracterizado por exuberantes iluminuras sincréticas. É considerado o maior tesouro medieval da Irlanda. O livro faz uma aparição no romance de MacAvoy, quando o grupo de amigos chega ao monastério onde ele está sendo restaurado por um grupo de monges escribas.

A sugestiva arte de Robert Hunt cobre a guarda da capa e a primeira página do livro. Estão nela os personagens e a mistura da cultura celta e a ameaça viking.

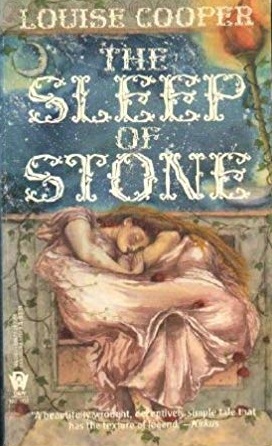

Arte de capa de Brigid Collins.

The Sleep of Stone, de Louise Cooper. Nova York: DAW Books, 1993 [1991], 174 páginas. Arte de capa de Brigid Collins. Paperback. Esta é uma novela ou romance curto com um ar de conto de fadas que disfarça bem a sua sensibilidade moderna voltada para apontar os desenganos do delírio amoroso. A incomum heroína é uma espécie de gremlin que se apaixona pelo príncipe de uma cidade pesqueira. Ela envolve o moço assumindo a forma de diversos animais (em especial uma foca ou leão-marinho) e oferecendo-lhe a sua amizade. Quando descobre que ele vai se casar com uma princesa de outra cidade, ela elabora o plano de tomar a forma da jovem e consumar o seu amor pelo rapaz. É bem provável que história se baseie em lendas das selkies, comum em ilhas do Mar do Norte, sobre um povo-foca que podia assumir a forma humana, ao trocar de pele. Uma estátua moderna, de Hans Pauli Olsen em Kalsoy, uma das Ilhas Faroe, marca a força dessas lendas.

Para a gremlin de Louise Cooper, as coisas acabam mal. No meio do caminho, Ghysla, a gremlin, acaba matando uma aia do castelo do príncipe, mas essa experiência traumática a leva a hesitar em matar a princesa que deseja substituir. Por isso, resolve apenas sequestrar a moça, levá-la a uma caverna e transformá-la em pedra com um encantamento. Bombasticamente, no final da cerimônia de casamento o noivo não confirma seus votos, dizendo que essa não era a sua noiva, o que é confirmado pela mãe da princesa. Aflita, Ghysla revela sua verdadeira forma, é caçada pelos homens, reage com sua força mágica e acaba encastelada em uma torre. O príncipe percebe que ela representa o único meio de resgatar sua amada, mas para desentocá-la, recorre ao último grande mago conhecido. Com grande relutância, o mago o acompanha de volta ao castelo, e, usando sua forma mágica, convoca Ghysla para uma conversa. Ele descobre que ela não apenas é a última da sua espécie no mundo, como que fez tudo por uma fantasia de amor, em que se convencera de que o príncipe também a amava. Enfim, o mago se revela como fazendo parte da espécie dela — ou uma parte dele, pois é filho do encontro entre uma mulher da raça mágica e um humano. Surpreendentemente, o príncipe ouve tudo e se compadece de Ghysla. Ele e o mago, porém, a convencem a colaborar. Mas existe um preço terrível a ser cobrado: o feitiço do sono da pedra pode apenas ser revertido se quem o lançou também se transformar em pedra. A autora lida muito bem com o mais neutro tom de fábula, e torna sua trágica heroína uma personagem atraente e cativante ao caracterizá-la como adolescente intensa, ingênua e atrapalhada. Cooper também antecipa a especulação mais ousada do leitor para um final diferente, escapando dela com a maior elegância. Há anos que me deparo com livros dessa autora inglesa nos sebos da vida, mas sempre pertencentes a alguma série multivolume, e nunca com o volume um. Livro solo, The Sleep of Stone foi uma ótima oportunidade de conhecer o seu trabalho. A arte de capa de Brigid Collins tem o ar e a composição dos quadros dos pintores pré-rafaelitas, mas parece ser aquarela e não pintura a óleo.

A escultura de Hans Pauli Olsen, na Ilha Kalsoy, retrata uma selkie se despindo da sua pele de leão-marinho. Com o dobro da altura de uma pessoa normal, ergue-se em uma extensão rochosa e é capaz de resistir a ondas de até treze metros de altura, interagindo com o mar. Nas lendas, a selkie é forçada a se tornar esposa do homem que tomou a pele de leão-marinho, a chave para a reversão da sua transformação em mulher. No romance de fantasia de Louise Cooper, a gremlin pode assumir muitas formas, e procura a todo custo ganhar o amor do humano que escolheu.

your name., de Makoto Shinkai. Rio de Janeiro/Campinas: Verus Editora, 2ª edição, 2019 [2016], 186 páginas. Tradução de Karen Kazumi Hayashida. Comentário de Genki Kawamura. Brochura. Há alguns anos eu me apaixonei pelo filme curto de Makoto Shinkai, O Jardim das Palavras (Kotonoha no Niwa; 2013). Outros filmes anteriores de Shinkai, como 5 Centimeters per Second (Byōsoku 5 Senchimētoru; 2007) e Viagem para Agartha (Hoshi o Ou Kodomo; 2011) não me impressionaram tanto. O comentário do produtor Genki Kawamura ao final da novelização your name., escrita pelo próprio Shinkai, dá a entender que um grupo de produtores se reuniu para dar a Shinkai as condições de produzir a obra-prima que se esperava dele. O anime longa-metragem Your Name foi o filme de animação mais visto na história do Japão, e ganhou prêmios em três continentes. É maravilhoso, já o vi várias vezes, e ele está passando direto na TV a cabo.

your name., de Makoto Shinkai. Rio de Janeiro/Campinas: Verus Editora, 2ª edição, 2019 [2016], 186 páginas. Tradução de Karen Kazumi Hayashida. Comentário de Genki Kawamura. Brochura. Há alguns anos eu me apaixonei pelo filme curto de Makoto Shinkai, O Jardim das Palavras (Kotonoha no Niwa; 2013). Outros filmes anteriores de Shinkai, como 5 Centimeters per Second (Byōsoku 5 Senchimētoru; 2007) e Viagem para Agartha (Hoshi o Ou Kodomo; 2011) não me impressionaram tanto. O comentário do produtor Genki Kawamura ao final da novelização your name., escrita pelo próprio Shinkai, dá a entender que um grupo de produtores se reuniu para dar a Shinkai as condições de produzir a obra-prima que se esperava dele. O anime longa-metragem Your Name foi o filme de animação mais visto na história do Japão, e ganhou prêmios em três continentes. É maravilhoso, já o vi várias vezes, e ele está passando direto na TV a cabo.

Narrado em primeira pessoa mas pelos dois personagens principais — dois colegiais, ele vivendo em Tóquio e ela em uma cidade interiorana ficcional —, o romance tem a ligeireza comum às “novelizações”, mas como é rico em situações e na subjetividade dos personagens, ele encanta e aproxima o leitor da dupla, ampliando a experiência do filme. Shinkai escreveu o livro enquanto dirigia o anime sobre os colegiais que trocam de corpo aleatoriamente, e, apaixonados um pelo outro, se procuram espiralando em torno do evento central, que é o choque do fragmento de um cometa que já havia atingido a mesma cidadezinha, séculos antes. Nessa coincidência e no impacto duplo há aquela sombra perpétua dos ataques atômicos americanos ao Japão na Segunda Guerra Mundial, presente em tanto da cultura popular japonesa. Em tudo isso (e também em uma engenhosa viagem no tempo), a história combina fantasia e ficção científica. O que impressiona é a costura intrincada, mas que parece despretensiosa ao mesmo tempo. No leitmotif da troca de corpos e de gênero sexual, têm-se um comentário sensível e bem-humorado de como o conhecimento do sexo oposto derrubaria barreiras e promoveria uma qualidade maior de relacionamento pessoal. Ao mesmo tempo, oferece a perspectiva de como o desconhecimento atrapalha. É difícil aparecer ficção científica japonesa por aqui, e este livro é uma oportunidade de se ter algum contato com dela. O que o filme e o livro realizam em grande parte é oferecer, com a inteligência e a sensibilidade de Makoto Shinkai, um testemunho da potência da cultura popular japonesa.

Quadrinhos

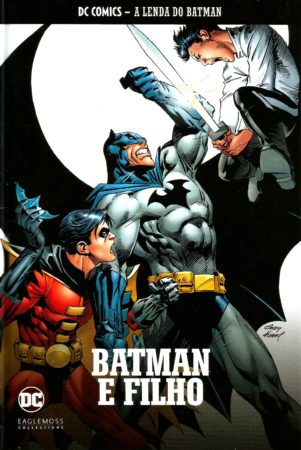

Arte de capa de Andy Kubert.

Batman e Filho, de Grant Morrison (texto) & Andy Kubert (arte). Cajamar-SP: Planeta DeAgostini Brasil, 2019 [2006, 2007], páginas. Arte de capa de Andy Kubert. Capa dura. Este é o primeiro volume de uma coleção da Planeta DeAgostini dedicada exclusivamente ao Batman. Conta a história de como Bruce Wayne soube que teve um filho com a filha de Ra’s Al Ghul, Talia. Existe, inclusive, uma animação bastante divertida e interessante, com roteiro do escritor de FC e fantasia Joe R. Lansdale, baseada ou inspirada nesta HQ: O Filho do Batman, de 2014.

O Batfilhote é um pequeno assassino com problemas de autoridade, ciúmes do Robin (com quem trava uma luta épica), e a ideia fixa de que matar é a resposta para todo e qualquer problema. Além dos membros da Liga dos Assassinos, Batman e eventualmente também o seu filho, combatem homens-morcegos mutantes criados artificialmente pelo Dr. Kirk Langstrom. A intriga envolve o resgate da esposa do primeiro ministro britânico, raptada quando os homens morcegos entram em cena pela primeira vez — em uma exposição de arte em Londres, para arrecadar fundos para a África. Grant Morrison, um das estrelas dos quadrinhos do século 21, traz um toque metalinguístico interessante com o tema da exposição: a arte pop tipo Roy Lichtenstein, que deve muito à linguagem dos quadrinhos e que por sua vez deve ter influenciado o ângulo camp da série Batman e Robin (Batman), de 1966.

A tentativa de resgate da mulher do primeiro ministro também implica no reencontro da Batman com Talia — e o uso de um batfoguete suborbital. O volume se estende um pouco mais com o cruzado embuçado perseguindo um assassino em série que ataca prostitutas, revelando-se como um gigante mascarado que cobra um duro preço do herói, numa pancadaria em um beco. A arte de Andy Kubert, filho do lendário Joe Kubert, é competente em todos os aspectos da narrativa dos quadrinhos, com alguns momentos muito expressivos.

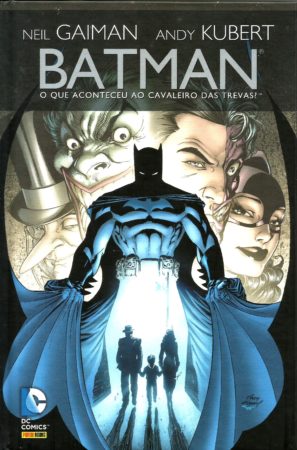

Arte de capa de Andy Kubert.

Batman: O que Aconteceu ao Cavaleiro das Trevas? (Batman: Whatever Happened to the Cape Crusader), de Neil Gaiman (texto) & Andy Kubert (arte). Barueri-SP: Panini Books, 2013, 130 páginas. Arte de capa de Andy Kubert. Capa dura. O celebrado Neil Gaiman e o mesmo Andy Kubert criaram uma narrativa metaficcional em que Batman parece acompanhar em espírito vários testemunhos de amigos e inimigos, durante o seu velório. Como Batman morreu é a pergunta que paira, logo dividida com outra pergunta: Batman morreu mesmo? O velório acontece no Beco do Crime, onde a morte do casal Wayne dá início à formação do herói encapuçado que se tornaria o Batman.

Como sempre, o texto de Gaiman é falsamente simples, na verdade rico em situações e em movimentos. Há um componente crucial de dúvida sobre o que se passa na situação-base do velório e seus testemunhos. A Mulher-Gato é a primeira a falar, e conta um história estranha em que teria deixado de socorrer Batman de um ferimento eventual, depois que ele rejeitara construir uma vida com ela. Segue-se uma outra, em que o mordomo Alfred se apresenta como um ator farsante que assumia a identidade de vários supervilões da franquia, para motivar o patrão no seu suposto delírio heroico. A segunda parte da história abre mão do formato inicial de narrativas mais alongadas e contrastantes, para recorrer a uma rápida sucessão de testemunhos da Batgirl, do Coringa, de Robin, e até mesmo do Super-Homem. Num terceiro momento, toda essa pantomima de testemunhos funerários cede a um mergulho na subjetividade do próprio Batman. Memória e subjetividade estão no centro da abordagem literária de Neil Gaiman, e neste tratamento original e instigante da trajetória do herói a sua obsessão com a infância não deixaria de igualmente se manifestar — com direito a uma aparição de Martha Wayne, a mãe de Bruce, a identidade “civil” do Batman. A arte de Kubert dá conta e homenageia discretamente as várias fases do personagem, emprestando elementos de estilo do criador Bob Kane e de desenhistas do passado como Jack Burnley e Jerry Robinson, reforçando o caráter metaficcional da HQ. A história de Gaiman é uma linda homenagem ao imortal cruzado embuçado, tratando-o com admirável verve e sensibilidade. O volume é completado por cinco histórias mais curtas, também de épocas diferentes, incluindo uma em preto e branco por Simon Bisley, esta totalmente metaficção.

Arte de capa de Giuseppe Matteoni.

Dragonero: O Caçador de Dragões Nº 1, de Luca Enoch & Stefano Vietti (texto) e Giuseppe Matteoni (arte). São Paulo: Mythos Editora, fevereiro de 2019, 292 páginas. Tradução de Júlio Schneider. Arte de capa de Giuseppe Matteoni. Brochura. Dragonero é uma série mensal de quadrinhos de alta fantasia, publicada originalmente pela Sergio Bonelli Editore em preto e branco, criada na Itália em 2009, pela dupla Enoch & Vietti. Chegou aqui num livrão distribuído em bancas. Traz todos os elementos tradicionais da alta fantasia pós-Tolkien: mapas e glossário de línguas ficcionais; uma cuidadosa e rica construção de mundo bem amparada pelo traço preciso de Giuseppe Matteoni; ameaças que atingem o mundo secundário globalmente, e a formação de uma irmandade que, depois de identificar a natureza completa da ameaça, parte para obter os itens mágicos necessários. O enredo prevê a separação eventual da irmandade em pontos-chave da narrativa, e o sacrifício de algum dos seus membros. O centro da dinâmica entre os personagens é o relacionamento do herói de queixo quadrado Ian Aranill com seu amigo orc, Gmor (que contribui com o alívio cômico), e de Ian com a irmã, Myrva. Há uma ênfase especial nas guildas de magos, aviadores e técnicos, já que a série tem um lado steampunk. Inclusive, Myrva faz parte da ordem dos tecnocratas e integra a irmandade. O desenho claro, de traço robusto e de claro-escuro discreto de Matteoni dá conta de tudo.

O enredo leva o leitor a conhecer paulatinamente os membros da irmandade, o seu mundo secundário e a problemática que eles precisam resolver: um poderoso mago-vilão libera hordas de demônios antes confinados na zona proibida da “Antiga Interdição”. Para reerguer a interdição, é preciso plantar no coração do seu território uma planta mágica que viaja sob a custódia de uma pequena elfa reclamona e relutante, que é o último membro da irmandade a ser recrutado. Na premissa, há algo de J. R. R. Tolkien e de Terry Goodkind. No caminho dos heróis, viagens a terras distantes pela terra e pelo ar, duelos contra velhos desafetos e reencontros com velhos amigos, luta contra demônios cada vez mais numerosos, sacrifícios pessoais, um duelo de magos e, finalmente, um dragão redivivo. O ritmo é excelente, no desdobramento do enredo que pontua o maravilhamento da descoberta desse mundo mágico pelo leitor, e o conteúdo épico da narrativa, com momentos sombrios crescentes. Peter Jackson transformaria isso tudo em um blockbuster definitivo.

Príncipe Valente 1940, de Hal Foster. Planeta DeAgostini, 2019, 64 páginas. Introdução de Beatriz C. Montes. Tradução de Carlos Henrique Rutz/Estação Q. Capa dura. Após escapar da tentativa de assassinato do usurpador Piscaro, e de libertar o nobre Cesario, o Príncipe Valente parte, acompanhado de Sir Gawain e de Sir Tristão e com recursos renovados, na missão de deter quatro mil hunos que se aproximam. Logo no início, tem-se uma página com um violento choque de cavalaria. Com a ajuda do seu novo escudeiro, o malandro Slith, Valente bola um plano para derrotar o chefe dos hunos, Karnak, com mais ação clássica de cavalaria pouco adiante na narrativa. No aftermath, Valete socorre um mensageiro ferido, e descobre se tratar de uma garota disfarçada de rapaz. Ela tem origem nobre e, com o disfarce, busca continuar a liderança paterna na resistência aos invasores. Enquanto rola esse pequeno arco romântico, que recupera o leitmotif da moça que assume papel masculino em homenagem à autoridade paterna (que vemos desde Grande Sertão: Veredas, a Mulan), Valente vai pescar sozinho e retorna para se defrontar com uma delegação de nobres de várias regiões demandando que ele os lidere, como um Alexandre, para a vitória sobre um “mar de sangue huno”. Já apontei aqui como o volume anterior apresentou o início do ciclo sobre as guerras dos hunos, marcado pela uma crueldade. Aqui, quando Valente recebe os nobre e generais, ele se nega a liderá-los, indicando um livro com a “história do mundo” (de Plutarco?):

“Aqui, sob a minha mão, está a história do mundo. Jamais encontrarei uma conquista à força que seja duradoura. Alexandre e César, cada um a seu tempo, dominaram o mundo. Mas onde estão suas conquistas agora? O que aconteceu com a Babilônia, a Pérsia e Cartago? Os frutos da conquista são apenas inimizadas amargas. Não, meus nobres senhores, eu empenhei minha espada apenas às causas da justiça e da liberdade!” —Hal Foster. Príncipe Valente.

O trecho não apenas reafirma a mística arturiana de ideais civilizadores, como tempera as aventuras do herói com uma reflexão pacifista a partir da leitura e da ponderação. Assinalando os novos ares da saga, Valente e seus amigos Gawain e Tristão partem para Roma, com o primeiro cavaleiro se metendo em uma série de situações cômicas e desastradas, e com Valente partindo, mais adiante, para livrar uma região do arbítrio de um gigante. Começa um dos arcos que conheci na infância e que é dos mais nostálgicos para mim, pela sua mensagem contra o preconceito. Aí também temos um retorno ao espaço menos histórico e mais mítico da fantasia, embora a figura do gigante seja racionalizada, como outros ícones da fantasia, na crianção de Foster. Quanto ao ciclo dos hunos, ele só termina algumas páginas adiante, quando Valente e seus companheiros conseguem levar a ação até o acampamento principal dos invasores. Mais adiante ainda, Valente resgata um mercador árabe que lhe dá, em reconhecimento, um colar especial que vai tirar o herói de alguns apuros, no futuro. Uma vez, em Roma, mais encrencas aguardam os companheiros, com Valente sendo apanhado no meio de uma intriga do imperador contra o popular General Aécio. Os três são aprisionados, e escapam quando o imperador é alvo de uma revolta. Perseguido pelas montanhas, Valente margeia uma erupção do Vesúvio, e fecha o volume tomando um barco do seu capitão pirata.

Príncipe Valente 1941, de Hal Foster. Planeta DeAgostini, 2019, 64 páginas. Introdução de Beatriz C. Montes. Tradução de Carlos Henrique Rutz/Estação Q. Capa dura. Neste ano da publicação da página dominical de Príncipe Valente, importantes personagens secundários aparecem pela primeira vez: o pirata Angor Wrack e o mercador viking Boltar (que chegou a aparecer no filme de 1954). Principalmente, Aleta, a rainha das Ilhas da Bruma e futura esposa de Valente e mãe dos seus filhos. Eu me lembro de ter lido esta sequência há muito tempo, quando era menino, nas edições de capa amarela da Editora Paladino e em formato de livro (N.º 11, 1972).

Resistindo à tentação dos seus tripulantes de se aplicarem à pirataria, Valente termina ironicamente prisioneiro do escravagista Angor Wrack. Ao escapar, ele acaba em um bote à deriva durante dias, até ir parar em uma praia deserta, onde é socorrido momentaneamente por um anjo louro, que se torna sua obsessão. Esse anjo é Aleta, que deixa com o moço um bilhete que afirma que ninguém pode viver, depois de aportar na suas ilhas no Mar Egeu, mas que ele é jovem demais para morrer. Após curtas peripécias, ele vai parar na cidade litorânea de um velho rei que o toma como refém para pedir resgate. Valente encanta as duas filhas do rei, enquanto reúne recursos para a fuga, mas os cede a uma das filhas, para que ela possa fugir com um marinheiro que conquistara o seu coração. É um episódio bonito, e um refresco necessário a todo o sangue e cinismo do ciclo dos hunos. Mas quando Angor Wrack surge no palácio do rei para uma visita, o irritável herói puxa a espada. Nesse ponto, Foster produziu o fabuloso painel com o polvo gigante no fosso em que Valente é atirado, por ter agredido o convidado do rei. Após nova fuga, Wrack, que havia se apoderado da Espada Cantante de Valente, se torna a sua nova obsessão. Mas é no deserto e não no Mediterrâneo, que os dois se reencontram, aprisionados por ladrões enquanto duelam. Valente acaba escravizado na propriedade de um mercador árabe, ganhando parte das suas graças quando sua cultura o torna valioso como escriba. O plano de fuga de Valente envolve seduzir a morena filha do mercador, um padrão que se repete ao longo da saga, e que o herói deve ter emprestado do seu companheiro Gawain, o galanteador. Livre, ele vai parar em outra situação fantástica, desta vez não racionalizada, envolvendo um mago e a sua firme e bocuda esposa — outro momento divertido de observação psicológica, lastreado pela fantasia, do qual eu me recordava com muita afeição. O volume acelera com novo reencontro com Wrack. Agora, a cooperação anterior entre os dois teria funcionado como prova mútua de valor, e eles se tornam amigos — quando a narrativa é forçada a abafar o passado escravista de Wrack, algo pouco harmonizado com os valores da cavalaria e da Távola Redonda do Rei Artur. De novo de posse da Espada Cantante, Valente combate piratas, mas em nova circunstância moralmente ambígua, termina se associando ao pirata viking Boltar, para seguir com novas aventuras.

—Roberto Causo

Come in Alone, de Warren Ellis. San Francisco: AIT/Planet Lar, 2001, 246 páginas. Trade paperback.

Come in Alone, de Warren Ellis. San Francisco: AIT/Planet Lar, 2001, 246 páginas. Trade paperback.

Blade Runner: Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, de Philip K. Dick. São Paulo: Editora Aleph, outubro de 2017, 336 páginas. Tradução de Ronaldo Bressane. Prefácio de Rodrigo Fresán. Ilustrações de Dave McKean, Liniers, Peter Kuper, Rebecca Hendin, Elena Gumeniuk, Antonello Silverini, Gustavo Duarte, Guilherme Petreca, Danilo Beyruth e Bianca Pinheiro. Capa dura.

Blade Runner: Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, de Philip K. Dick. São Paulo: Editora Aleph, outubro de 2017, 336 páginas. Tradução de Ronaldo Bressane. Prefácio de Rodrigo Fresán. Ilustrações de Dave McKean, Liniers, Peter Kuper, Rebecca Hendin, Elena Gumeniuk, Antonello Silverini, Gustavo Duarte, Guilherme Petreca, Danilo Beyruth e Bianca Pinheiro. Capa dura.

Throne of the Crescent Moon

Throne of the Crescent Moon

Dante, anônimo, ed. São Paulo: Colégio Dante Alighieri, 2008 [1965], 100 páginas. Ilustrações. Brochura.

Dante, anônimo, ed. São Paulo: Colégio Dante Alighieri, 2008 [1965], 100 páginas. Ilustrações. Brochura.