Em fevereiro, muita arte de Star Wars nos quadrinhos, muita ficção científica brasileira, um romance de Robin Hobb e histórias de Robert Sheckley.

Arte de capa de Dave Dorman.

Star Wars Art: Comics, de anônimo, ed. Nova York: Abrams, 2011, 180 páginas. Foreword de Dennis O’Neil, prefácio de Douglas Wolk, introdução de Virginia Mecklenburg. Arte de capa de Dave Dorman. Hardcover. O exemplar que adquiri deste livro é testemunha e sobrevivente dos maus tratos recebidos por livros de arte com sobrecapa, em muitas livrarias brasileiras. Foi comprado com desconto substancial na loja Geek.etc.br, em São Paulo, com rasgo na lombada e a sobrecapa ausente. A que aparece ao lado foi apanhada na www, e traz uma linda e impactante ilustração de Dave Dorman com ecos de Frank Frazetta, feita originalmente para a minissérie Star Wars: Crimson Empire. É claro, se o livro estivesse inteiro e impecável, eu dificilmente teria como adquiri-lo.

Há algo de catálogo de galeria na sua organização, com reproduções que buscam o original com seus defeitos, e itens majoritariamente com ausência de letreramento e outros toques gráficos finais. Num sentido semelhante, o livro dá atenção não só às artes “oficiais”, que resultaram em produtos de venda massificada, mas também às requests — artes encomendadas (“private commissions“, como o livro adota). Muitas vezes, são grandes nomes produzindo essas encomendas, como Joe Kubert, Mike Mignola, Bill Sienkiewicz, John Cassaday, Michael Kaluta, John Romita, Arthur Adams, P. Craig Russell, George Pérez, Paul Gulacy e Carlos Sarzon. Os editores até reservaram a uma request um dos spreads de quatro páginas do livro: uma arte de J. H. Williams III.

Em termos de artes de capa, existe um look de Star Wars consagrado nas revistas em quadrinhos. Os responsáveis são, principalmente, Dave Dorman, Ken Kelly e Hugh Fleming — com a arte do cartazista de cinema Drew Struzan como influência nos bastidores (ele não está no livro). No que diz respeito à arte de miolo, temos itens desenhados por Howard Chaykin, Dave Cockrum, Al Williamson, Carmine Infantino, Terry Dodson, Tony Dezuniga, Drew Johnson, o canadense Michel Lacombe e o japonês Hiromoto-Sin-Ichi. Alguns painéis de Killian Plunkett são especialmente impactantes, mas gostei mesmo foi de ver as páginas a lápis de Doug Wheatley, cujo trabalho com o ciclo Dark Times eu achei fabuloso. Senti falta de páginas desenhadas por Walt Simonson, que trabalhou com Star Wars na primeira fase da franquia com a Marvel, e de Cam Kennedy. A única arte que expressa o que temos visto mais recentemente, com o domínio da cor digital, é um request de Ryan Sook. O requisitado Adam Hughes também está presente, assim como o destacado capistas de FC Jon Foster, e me agradaram as páginas em preto e branco de David Michael Beck, muito utilizadas ao longo de todo o livro. Fiquei agradavelmente surpreso com o registro de brasileiros que trabalharam com Star Wars nos quadrinhos: Rodolfo Damaggio e Rod Pereira. Star Wars Art: Comics é um livro precioso, que expressa a produtividade do universo de Star Wars no campo da arte de ficção científica, e um registro do seu impacto na FC em quadrinhos. As requests também nos falam da força afetiva desse universo sobre o público, e o interesse de colecionadores sobre ele. Fecha com a transcrição de uma reunião de trabalho entre George Lucas e Howard Chaykin, quando da adaptação do filme Guerra nas Estrelas (Star Wars, 1977), com o então editor da Marvel, Roy Thomas, intermediando a conversa que resultaria no pontapé inicial da presença de Star Wars no universo dos quadrinhos.

Arte de capa de Jackie Morris.

Blood of Dragons: Volume Four of the Rain Wilds Chronicles, de Robin Hobb. Nova York: Harper Voyager, 1.ª edição, 2014 [2013], 482 páginas. Arte de capa de Jackie Morris. Paperback. Robin Hobb, conhecida no Brasil pela série Crônicas do Assassino (The Farseer Trilogy), fecha com este volume a sua tetralogia The Rain Wilds Chronicles, parte do mesmo universo da Farseer Trilogy e da trilogia Mercadores de Navios-Vivos (Liveship Traders). Ele se conecta mais com essa última. Às vezes, o volume final de uma série fica sobrecarregado com linhas narrativas a entrelaçar, pontas a amarrar, e os último traços de drama a raspar do tacho. Blood of Dragons sofre um pouco com isso. Os cuidadores de dragões e seus associados estão em Kelsingra, a antiga cidade dos elderlings que serviam aos dragões e recebiam longevidade e magia em troca. Os tratadores seguem se transformando fisicamente em elderlings, agora com uma atenção maior dos “seus” dragões guiando o processo. Enquanto isso, em outra região do mundo secundário, Tintaglia, a primeira dragão a retornar ao mundo em gerações, é emboscada e ferida pelos soldados do vilânico Duque de Chalced. Subindo o rio, o casal Malta e Reyn Khuprus seguem para Kelsingra, na esperança de reverterem as deformidades do seu filho recém-nascido. Hest, o marido gay de Alise Kincarron, também está a caminho por outras vias, posto em movimento pela ameaça dos agentes de Chalced. Obviamente, chegando à cidade mágica ele tem o potencial de causar muitas complicações para ela e o seu novo homem, o capitão Leftrin, e também para o ex-amante de Hest, Sedric.

Uma das linhas narrativas que mais cresce em peripécias e em força dramática a de Selden, irmão de Malta e um prisioneiro do Duque de Chalced, vendido a ele como um homem-dragão que pode curar o tirano, se este consumir a sua carne. Enquanto se recupera dos maus tratos sofridos em cativeiro, Selden é cuidado pela filha do duque, Chassim, ela mesma vítima da crueldade do pai. Os dois formam uma desesperada aliança. A linha que perde mais é a de Thymara, protagonista em vários momentos dos livros anteriores, e que conserva importância neste último volume. Ela se empenha em descobrir o segredo da regeneração de dragões e elderlings. Mas essa importância acaba empalidecida. Me parece que, na tetralogia, Hobb buscou se aproximar de várias características da fantasia jovem adulta. A heroína dividida em seu amor por dois rapazes se tornou um dos estilemas dessa literatura, que Hobb adota aqui e que meio que abafou as possibilidades de crescimento da personagem, que em Blood of Dragon se caracteriza pela apatia causada pela dúvida cruel. Ao tratar da questão da homossexualidade, Hobb incorpora Kelsingra como um espaço utópico potencial de liberdade e diversidade. Divide, porém, os gays entre os honestos e abertos como Sedric e seu namorado, o caçador Carson; e os que mantêm sua opção secreta e são dissimulados, manipuladores e oportunistas, como Hest. É uma problematização interessante e significativa. Mas a necessidade de fazer Hest ter todas as chances de aprender pela dor e pelo medo, porém recusando-se, coloca-o como a figura a ser punida pelos episódios catárticos ao final do romance. Até mesmo o francamente vilânico Duque de Chalced sai de cena sem tanta fanfarra e ironia sobre ele. Não discordo do destino que Hobb reserva a Hest, apenas me incomoda que tanto foco sobre ele tenha roubado o desenvolvimento de personagens talvez mais interessantes, como Thymara e Alise.

De qualquer modo, Blood of Dragon é uma conclusão satisfatória e, em vários momentos, empolgante da tetralogia. Em especial, a batalha final na capital de Chalced é realmente eletrizante. Um novo status quo é estabelecido para essa região do mundo secundário de Robin Hobb. Os dragões — e os elderlings — estão definitivamente de volta, e o leitor aprende muito sobre o passado desse mundo.

Arte de capa de Túlio Cerquize.

Vislumbres de um Futuro Amargo, de Gabriela Colicigno & Damaris Barradas, eds. São Paulo: Magh Agência Literária, fevereiro de 2020, 200 páginas. Prefácio de Roberto Causo. Ilustrações de Renata Aguiar, Deoxy Diamond, Estevão Ribeiro, Roberta Nunes, Stephanie Marino e Roberto de Sousa Causo. Arte de capa de Túlio Cerquize. Brochura. A Agência Literária Magh de Gabriela Colicigno montou um showcase dos seus autores mais novos, em torno do tema de um futuro pessimista e a partir de um projeto de financiamento coletivo via Catarse. Esta antologia original de ficção científica traz, portanto, histórias de Anna Martino, Lady Sybylla, Waldson Souza, Lu Ain-Zaila, Cláudia Fusco e Roberto Fideli. Além disso, as histórias foram ilustradas por Renata Aguiar, Deoxy Diamond, Estevão Ribeiro, Roberta Nunes, Stephanie Marino e R. S. Causo (com colorização de Marino). A arte de capa é de Túlio Cerquize e a diagramação cheia de colorido é de Paula Cruz. Eu tive a honra de escrever o prefácio, que você encontra nesta postagem aqui.

O prefácio comenta o sentido geral da antologia e trata de cada história individualmente, de modo que estas anotações podem ser mais curtas. Mas eu gostaria de mencionar que as histórias que mais me chamaram a atenção foram, na ordem em que aparecem no livro, “Antônio do Outro Continente”, de Anna Martino; “O Pingente”, de Cláudia Fusco; e “SIA Está Esperando”, de Roberto Fideli. Quanto às ilustrações, têm estilos bem diferentes, mas a delicadeza e competência técnica de Deoxy Diamond se destacam. Também gostei de ver Estevão Ribeiro no livro.

Pilgrimage to Earth, de Robert Sheckley. Nova York: Bantam Books, 3.ª edição, 1964 [1957], 168 páginas. Paperback. Quando entrei no Clube de Leitores de Ficção Científica em 1986, o escritor americano Robert Sheckley era um favorito dos leitores mais velhos, sendo uma influência sobre o escritor Ivan Carlos Regina. Em 1987, cheguei a fazer a ilustração de capa do seu Ômega, o Planeta dos Condenados, publicado pelas Edições GRD. Como o meu contato com a ficção curta dele havia sido esporádico, resolvi ler esta coletânea da sua primeira fase, reunindo histórias publicadas entre 1952 e 1956. A maioria delas foi publicada na Galaxy, a revista com a qual ele mais se identificou. Este exemplar pertenceu ao escritor Clóvis Garcia, da Primeira Onda da FC Brasileira.

A história que dá título ao livro apareceu na Playboy em 1956: um interiorano dos confins da galáxia chega à Terra, cuja derivação para o futuro a transformou em um planeta de hábitos esquisitos, tema recorrente na FC. O rapaz vem em busca de algo ausente na sociedade de sexo livre do seu planeta: o amor. Mas sem saber que o sentimento se tornou só mais uma commodity… assim como a fidelidade feminina. Algo que me surpreendeu foi como algumas histórias soam repetitivas em estilo e estrutura. Em geral, um protagonista ingênuo ou arrogante se depara com situações de FC que expõem a insensatez humana, muitas vezes com um fundo de crítica à adesão do gênero aos parâmetros da literatura colonial do passado — em uma época, a década de 1950, em que o mundo sofria um movimento de descolonização. “Human Man’s Burden” é a história em que isso está mais explícito. Apresenta, em tom farsesco, um colono proprietário de um planeta. Ele é muito solitário, vivendo só com seus auxiliares robôs que falam com o dialeto dos escravos americanos. Ele encomenda uma esposa de uma empresa especializada, mas ao invés do modelo de mulher simples e trabalhadora escolhido, vem, por engano, uma elegante beldade. Os dois, é claro, aprendem a se amar apesar das diferenças, a superar seus vícios de origem, e a cuidar dos seus escravos com afeição.

“All the Things You Are”, “Early Model” e “Milk Run” têm os protagonistas envolvidos com erros crassos ao tratar com culturas alienígenas/estrangeiras. A última história é seguida de “The Lifeboat Mutiny”, que apresenta a mesma dupla de heróis, dois amigos que operam uma empresa de transporte espacial driblando diferentes momentos de esperteza capitalista e de teimosia robótica. Inventos, máquinas e serviços robotizados que enfiam os heróis em situações difíceis formam uma outra constante. Mas “Fear in the Night” é um conto de horror psicológico, a única história protagonizada por uma mulher. “Disposable Service” provavelmente também se insere no horror, lembrando inclusive alguns contos de Stephen King, a partir da premissa de um homem que descobre um serviço de eliminação de pessoas e o contrata para sumir com sua mulher, com quem está estranhado, mas é surpreendido por ela ter se antecipado a ele na contratação da mesma empresa. O desencanto bastante cáustico de Sheckley com a condição humana e sua preocupação com o futuro da sociedade moderna é resumido no conto distópico “The Academy”, no qual um diagnosticador automático de sanidade empurra o herói desajustado a uma terrível conclusão:

“O Status Quo não poderia durar para sempre. E o que a humanidade faria, com toda a dureza, a inventividade, a individualidade extirpada da raça?” —Robert Sheckley.

Fazenda Modelo: Novela Pecuária, de Chico Buarque. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 3.ª edição, 1975, 140 páginas. Brochura. Esta é uma novela distópica brasileira, estudada por M. Elizabeth Ginway no capítulo sobre o Ciclo de Utopias e Distopias do seu importante Ficção Científica Brasileira: Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro (2004). O livro segue a deixa de A Revolução dos Bichos (Animal Farm, 1945), de George Orwell, mas incorpora muitas técnicas daquilo que foi chamado no Brasil de literatura pop, uma das tônicas da década de 1970. O autor, claro, é o cantor, compositor e romancista premiado. Adquiri o livro, usado, na banca Combo Café & Cultura, aqui em São Paulo, em 15 de fevereiro, quando essa banca recebia o lançamento de Vislumbres de um Futuro Amargo.

Fazenda Modelo: Novela Pecuária, de Chico Buarque. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 3.ª edição, 1975, 140 páginas. Brochura. Esta é uma novela distópica brasileira, estudada por M. Elizabeth Ginway no capítulo sobre o Ciclo de Utopias e Distopias do seu importante Ficção Científica Brasileira: Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro (2004). O livro segue a deixa de A Revolução dos Bichos (Animal Farm, 1945), de George Orwell, mas incorpora muitas técnicas daquilo que foi chamado no Brasil de literatura pop, uma das tônicas da década de 1970. O autor, claro, é o cantor, compositor e romancista premiado. Adquiri o livro, usado, na banca Combo Café & Cultura, aqui em São Paulo, em 15 de fevereiro, quando essa banca recebia o lançamento de Vislumbres de um Futuro Amargo.

Uma fazenda modelo — como aquela que eu visitava com meus pais nas vizinhanças de Campinas, para ver uma das minhas tias do lado paterno, que morava e trabalhava lá com o marido e os filhos — é alegoria do Brasil sob o planejamento e a direção tecnocrática e autoritária da ditadura. A densidade absurdista da novela a afasta da obra orwelliana, e deve ter ajudado o livro a escapar da atenção pouco instruída da censura. Abre com um pseudo-prefácio de tom sério, afiançando a importância histórica da experiência da Fazenda Modelo, relatada no que vem a seguir. Mas o componente absurdista logo se afirma: o narrador memorialista se inclui entre os animais da fazenda, ao reportar como as coisas eram antes, a vida boa, o sossego e o amor livre — o “sonho brasileiro”, como tenho chamado. Insatisfeitos com a balbúrdia e com a baixa lucratividade, a direção internacional da fazenda, composta só de gente com nome gringo iniciado com K, promulga Juvenal como o “Bom Boi, conselheiro-mór da Fazenda Modelo”, virtual ditador do lugar, que escolhe como fetiche virilizante e reprodutor número 1 o touro Abá. (Reprodução e controle da sexualidade é um tema constante do nosso Ciclo de Utopias e Distopias, inclusive no cinema.)

Com recursos de montagem e diferentes registros, os recursos pop incluem mapa, poemas, formas concretistas, anotações em diário, listagens, pseudo-escrituras, pseudo-matérias jornalísticas e onomatopeias. Tudo para expressar o ufanismo fora de lugar e a tragédia cotidiana na ascensão e a queda de Abá e da Fazenda Modelo, país imaginário, alegórico, em que a humanidade e a vida pacata, mesmo que fundada em ignorância, que é o traço do sonho brasileiro na novela, foram arregimentados e reprimidos em favor de um projeto fracassado de saída. As linhas finais parecem valer tanto para aquela época quanto para o nosso agora:

“[E]ntão Juvenal mandou liquidar o gado restante, ele compreendido, decretando o fim da experiência pecuária, da Fazenda Modelo, e destinando seus pastos, a partir deste momento histórico, à plantação de soja tão-somente, porque resulta mais barato, mais tratável e contém mais proteína.” —Chico Buarque, Fazenda Modelo.

Outras Obras do Ciclo de Utopias e Distopias

Adaptação do Funcionário Ruam , de Mauro Chaves. 1975.

Um Dia Vamos Rir disso Tudo, de Maria Alice Barroso. 1976.

O Fruto do Vosso Ventre, de Herberto Sales. 1976.

Umbra, de Plínio Cabral. 1977.

Asilo nas Torres, de Ruth Bueno. 1979.

Piscina Livre, de André Carneiro. 1980.

Não Verás País Nenhum, de Ignácio de Loyola Brandão. 1981.

Depois do Juízo Final, de Silveira Júnior. 1982.

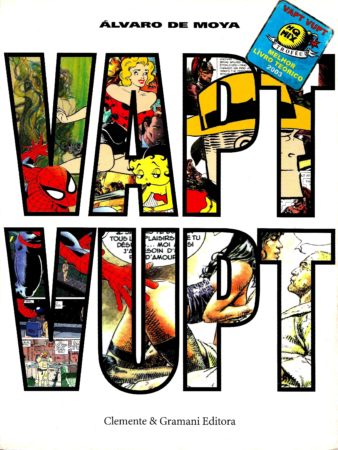

Vapt-Vupt, de Álvaro de Moya. São Paulo: Clemente & Editora, 2003, 180 páginas. Introdução de Maurice Horn. Brochura. Shazam! (1970), o estudo da história, estrutura e linguagem dos quadrinhos escrito por Álvaro de Moya (1930-2017), foi um dos primeiros livros sobre o assunto — e sobre o mundo nerd/geek — que eu li na vida. Naquela época eu costumava ver de Moya na TV falando sobre a arte das histórias em quadrinhos. Ele se manteve ativo, e estive com ele em um par de ocasiões, inclusive em 2013, poucos anos antes da sua morte. Uma figura admirável da cultura nerd nacional. Esta reunião de artigos publicados originalmente na Revista Abrigraf (a Associação Brasileira da Indústria Gráfica), eu adquiri no Sebo Riachuelo, no centro de São Paulo. Uma publicação adorável, que, como livro de arte e apesar de um problema gráfico ou editorial aqui e ali, é motivo de admiração. Ganhou o Troféu HQ Mix 2003 de “Melhor Livro Teórico” (aspas porque há pouco de teórico aqui; o termo “não ficção” bastaria).

Vapt-Vupt, de Álvaro de Moya. São Paulo: Clemente & Editora, 2003, 180 páginas. Introdução de Maurice Horn. Brochura. Shazam! (1970), o estudo da história, estrutura e linguagem dos quadrinhos escrito por Álvaro de Moya (1930-2017), foi um dos primeiros livros sobre o assunto — e sobre o mundo nerd/geek — que eu li na vida. Naquela época eu costumava ver de Moya na TV falando sobre a arte das histórias em quadrinhos. Ele se manteve ativo, e estive com ele em um par de ocasiões, inclusive em 2013, poucos anos antes da sua morte. Uma figura admirável da cultura nerd nacional. Esta reunião de artigos publicados originalmente na Revista Abrigraf (a Associação Brasileira da Indústria Gráfica), eu adquiri no Sebo Riachuelo, no centro de São Paulo. Uma publicação adorável, que, como livro de arte e apesar de um problema gráfico ou editorial aqui e ali, é motivo de admiração. Ganhou o Troféu HQ Mix 2003 de “Melhor Livro Teórico” (aspas porque há pouco de teórico aqui; o termo “não ficção” bastaria).

Uma entrevista com o americano Will Eisner funciona como prólogo e um artigo sobre a imprensa brasileira e as HQs como preâmbulo, antes das diversas seções do livro: “Autores”, “Personagens”, “Miscelânea” e uma seção sobre a Comic Con organizada pela Escola Panamericana de Arte em 1994, com várias listas de super-heróis nacionais e estrangeiros, além dos principais convidados do evento funcionando como anexos. A primeira traça o perfil de nomes como J. Carlos, Alex Raymond, Milton Caniff, Burne Hogarth, Jules Feiffer, Moebius, Hugo Pratt, Jerry Robinson. Muitos suspeitos usuais, que dão espaço para a erudição que de Moya construiu a respeito do campo. Mas eu me perguntou se ele não teria sido um dos primeiros, no Brasil, a reconhecer o talento extraordinário de Neil Gaiman. Dentre os grandes personagens das HQs, ele prestigia o Gato Felix, o Pato Donald, o Fantasma, Tintin, o Príncipe Valente, Mandrake, Recruta Zero, Tex, Mafalda, Asterix e os principais personagens cômicos, em três artigos seriados. Um ensaio sobre o romance gráfico Maus, de Art Spiegelman, está deslocado nessa seção. A lista deixa claro que os sindicalizados americanos têm um grande relevo na memória e no apreço do autor, compreensivelmente, e é importante que o livro garanta que o leitor mais jovem conheça mais sobre eles. Na verdade, a visão do autor é bastante internacional: ele fala dos quadrinhos italianos da Bonelli tanto quanto de mangás e de eventos na Itália e no Brasil. O formato de compilação de artigos inevitavelmente inclui recapitulações e repetição de informações, que não incomodam. Por outro lado, os artigos sobre os quadrinhos brasileiros são minoritários e carentes de informações mais palpáveis, como datas esboços biográficos dos artistas. Em especial no artigo “Quadrinistas Brasileiros Desenham para os Estados Unidos” (1993), raro registro de um momento especial na história dos artistas nacionais, que ainda se desenrola. Menciona o escritor Júlio Emílio Braz e vários artistas da “minha época”: Mozart Couto, Deodato Filho (“Mike Deodato”), Watson Portela, Vilela e Hector Gomes Alísio. Menciona a aventura do estúdio agenciador Art&Comics — da qual o nosso Vagner Vargas participou fazendo a arte de On a Pale Horse, de Piers Anthony —, mas não dá nomes nem datas ou detalhes específicos. Difícil discordar, porém, do seu veredito sobre as HQs nacionais:

“[O] calcanhar de Aquiles dos quadrinhos brasileiros se revela. Seus roteiros são pueris. Previsíveis, derramados. Sem desenvolvimento, sem idéias boas em princípio. O mesmo problema do cinema nacional, do teatro, da televisão. A escrita, a narrativa, a história, enfim, deixam a desejar.” —Álvaro de Moya. “Quadrinistas Brasileiros Desenham para os Estados Unidos”. In Vapt-Vupt.

Com certeza, as coisas mudaram da década de 1990 para cá, mas os sinais de uma sociedade grandemente iletrada persistem nesses meios. Interessante que algumas das tiras que ele destaca nos seus levantamentos centrados nas publicações brasileiras Tico-Tico, O Globo Juvenil e Gibi, tinham elementos de aventura, mistério e FC: A Garra Cinzenta (1937), de Francisco Armand; O Audaz (1938), de Messias de Melo; e Roberto Sorocaba (1934), de Monteiro Filho (que mereceu um obituário incluído no livro), artista que também fez as capas da edição da EBAL de Flash Gordon no Planeta Mongo. Por tudo isso e pelas ricas reproduções de páginas, painéis e capas, Vapt-Vupt me fez viajar na nostalgia e na sua fortuna de informações, dispostas de modo fluido na voz de um homem que claramente conhecia muito e amava ainda mais o mundo das histórias em quadrinhos.

Quadrinhos

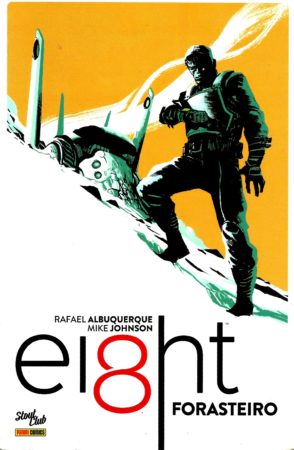

Arte de capa de Rafael Albuquerque.

Eight: Forasteiro (Eight), de Rafael Albuquerque [arte] & Mike Johnson [texto]. Barueri-SP: Panini Comics, 1.ª edição, 2015, 130 páginas. Apresentação de Sean Murphy. Tradução de Rafael Scavone. Brochura. Projeto muito interessante, esta HQ de ficção científica foi concebida pelo artista brasileiro Rafael Albuquerque e publicada originalmente pela americana Dark Horse Comics, com texto escrito por Mike Johnson. Eu o comprei na Geek.etc.br, juntamente com o livro de arte Star Wars: Comics. Trata-se de uma FC de viagem no tempo, com direito a dinossauros e com um clima de história de ação — mais uma HQ que parece buscar um lugar ao sol como adaptação para o campo superaquecido do audiovisual.

A arte de Albuquerque tem uma intensidade descabelada, semelhante à de Lorenzo de Felici, mesmo com um traço solto e econômico. A história tem o crononauta Joshua alcançando o ponto de chegada sem lembranças da sua missão. Tem apenas algumas pistas, mas ele é logo abduzido por um grupo de patrulheiros que o tomam por inimigo, levando-o a apanhar de uma garota especialmente caxias. Ele é levado a um aldeamento meio tribal e de gambiarra com sucata futurista, onde é adotado pela caçula dessa garota. Com toques hábeis, aprende-se algo sobre essa comunidade que luta contra tigres-dentes-de-sabre e dinossauros, e voa nas costas de répteis voadores pré-históricos… Aos poucos, o herói vai montando a lembrança dos objetivos da sua missão, com a ajuda eventual dos locais. Ao mesmo tempo, ele se envolve no conflito deles com um império com pinta de fantasia científica — e a presença de um outro crononauta.

A história é elevada pelo intrincado enredo de Johnson, e o desenho de Albuquerque pelo seu uso de espaço negativo e de um esquema de duas cores por página, variando engenhosamente o jogo tonal contra o verde-acinzentado de base, que dá sombra e volume às formas. Os personagens não possuem a mesma criatividade: o herói atarantado, o mentor cientista, as garotas duronas e a menininha gentil e esperta, o vilão arrogante e imperial. As reviravoltas e revelações perto do final dão esperança, porém, de que o próximo volume trará um desenvolvimento ainda mais instigante.

—Roberto Causo

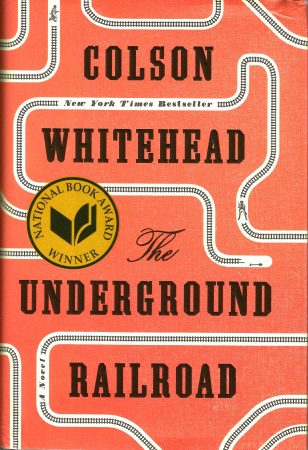

The Underground Railroad, de Colson Whitehead. New York: Doubleday, 1.ª edição, 2016, 308 páginas. Hardcover.

The Underground Railroad, de Colson Whitehead. New York: Doubleday, 1.ª edição, 2016, 308 páginas. Hardcover.

Moral Man and Immoral Society

Moral Man and Immoral Society

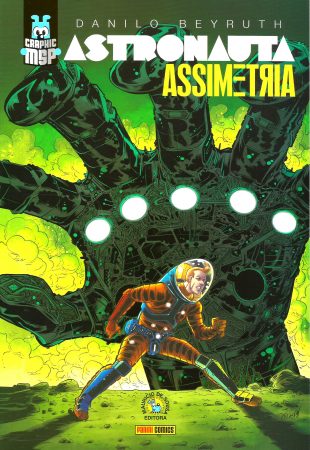

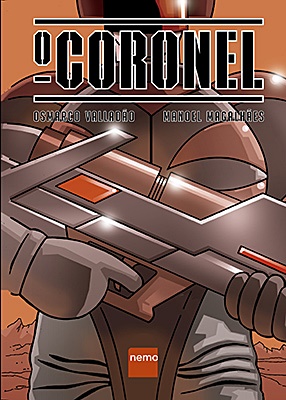

O Coronel, de Osmarco Valladão & Manoel Magalhães. São Paulo: Nemo, 2012, 56 páginas. Álbum.

O Coronel, de Osmarco Valladão & Manoel Magalhães. São Paulo: Nemo, 2012, 56 páginas. Álbum.