Maio foi um mês de muitas atividades, inclusive eventos que fui assistir ou participar. Fiquei meio que sem o tempo habitual de leitura, e acabei lendo poucos livros e mais histórias em quadrinhos.

Science Fiction, de Adam Roberts. Londres & Nova York: Routledge, The New Critical Idiom, 2003 [2000], 204 páginas. Trade paperback. Em maio, fui convidado pelo editor Adilson Silva Ramachandra, da Editora Jangada, para falar com Cláudia Fusco no lançamento de A Verdadeira História da Ficção Científica: Do Preconceito à Conquista das Massas, de Adam Roberts. Achei então este Science Fiction na pilha de livos que meu filho uso na sua pesquisa de mestrado, e que ele tinha deixado aqui em casa. Eu já havia consultado o livro para as minhas próprias pesquisas, mas era hora de terminar a leitura para me preparar para o bate papo. O livro saiu em uma série muito interessante, The New Critical Idiom, da qual eu já havia lido outros dois títulos, um sobre metaficção e outro sobre mito. Ela se dedica justamente a atualizar o ambiente universitário em língua inglesa, com introduções substanciais a diversos assuntos que vinham entrando nessa esfera, da década de 1980 em diante.

Science Fiction, de Adam Roberts. Londres & Nova York: Routledge, The New Critical Idiom, 2003 [2000], 204 páginas. Trade paperback. Em maio, fui convidado pelo editor Adilson Silva Ramachandra, da Editora Jangada, para falar com Cláudia Fusco no lançamento de A Verdadeira História da Ficção Científica: Do Preconceito à Conquista das Massas, de Adam Roberts. Achei então este Science Fiction na pilha de livos que meu filho uso na sua pesquisa de mestrado, e que ele tinha deixado aqui em casa. Eu já havia consultado o livro para as minhas próprias pesquisas, mas era hora de terminar a leitura para me preparar para o bate papo. O livro saiu em uma série muito interessante, The New Critical Idiom, da qual eu já havia lido outros dois títulos, um sobre metaficção e outro sobre mito. Ela se dedica justamente a atualizar o ambiente universitário em língua inglesa, com introduções substanciais a diversos assuntos que vinham entrando nessa esfera, da década de 1980 em diante.

O enfoque de Roberts provavelmente surge da crítica pós-modernista e das questões de identidade que ela incorpora. Lembra especialmente Scott McCracken no seu Pulp: Reading Popular Fiction (1998), ótimo livro que tem a ficção científica como apenas um de seus assuntos — juntamente com a ficção de detetive e a de histórias de amor, e o horror gótico. Isso porque Roberts, a partir da discussão do teórico Darko Suvin do novum (os elementos na FC que parecem novos e dissonantes em relação ao entendimento convencionado da realidade) e do estranhamento cognitivo, reposiciona o encontro com a alteridade como aspecto central do gênero:

“Em outras palavras, a função simbólica-chave do novum da FC é precisamente a representação do encontro com a diferença, o Outro, a alteridade.” —Adam Roberts, Science Fiction (2000).

Novamente, algo semelhante está em McCracken, mas Roberts transforma a constatação em uma espécie de método crítico e de valoração, saudando alguns autores quando eles representam um encontro positivo com a alteridade, e condenando outros por sua deficiência em fazê-lo. Se por um lado, isso o leva a cometer alguns excessos interpretativos, por outro o coloca mais no centro, quinze ou dezoito anos depois, das ansiedades atuais em torno de celebração da diferença e da diversidade, e das qualidades subversivas que a FC pode desenvolver. É interessante ainda observar que neste livro Roberts não é muito simpático à ideia da proto ficção científica (ocorrências de precursores do gênero anteriores ao século 19), ou, na sua definição, pré-Romantismo:

“Eu considero a FC como sendo moderna, não antiga; e como ‘moderna’ eu quero dizer pós-romântica; o que é o mesmo que dizer que ela vem com a reavaliação da cultura e metafísica associada ao período romântico […]” —Adam Roberts, Science Fiction (2000).

O curioso aí é que a discussão da proto FC torna-se central justamente para a original hipótese seu novo livro, A Verdadeira História da Ficção Científica: a tese de que a reforma protestante teria sido essencial para o surgimento da mentalidade necessária à produção da ficção científica.

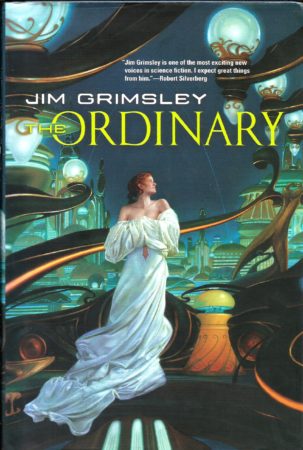

Ate de capa de Donato Giancola.

The Ordinary, de Jim Grimsley. Nova York: Tor Books, 1.ª edição, 2004, 368 páginas. Capa de Donato Giancola. Hardcover. Este é um romance de ficção científica e fantasia de um autor que já ganhou o Lambda Award, focado em assuntos LGBT. Traz uma linda capa do mestre da pintura a óleo Donato Giancola. O autor Jim Grimsley andou sendo publicado na Asimov’s Science Fiction e já foi comparado a Ursula K. Le Guin — comparação que, além da capa, me motivou a conferir este seu trabalho. Faz parte de um universo ficcional que Grimsley vem desenvolvendo, mas com aquela liberdade que caracterizou o universo Hainish de Le Guin.

The Ordinary segue, em sua maior parte, uma linguista chamada Jedda, que, parte de uma delegação diplomática/comercial de um mundo de alta tecnologia, vai a um outro, medievalesco e estranho por ser um mundo plano, Irion. O meio para a visita é um portal mágico que une os dois mundos. A delegação está lá sob falsos pretextos. Os falsos pretextos visam dar uma desculpa, tipo “Golfo de Tonquim” (que disparou a guerra do Vietnã), para a invasão do lugar. A sociedade tecnológica está em guerra, no espaço, com robôs, e precisa dos recursos que Irion possui. Mas o poder mágico desse mundo resulta em uma derrota avassaladora para eles, momento que é um dos melhores, do livro. Jedda fica para trás depois que a delegação é expulsa, e acaba sendo apresentada ao grande mago que controla Irion. Jedda é bissexual. Ela é atraída pelo mago, mas acaba gravitando na direção de uma mulher que irá herdar o poder mágico desse mundo. Até certo ponto, a heroína parece estar sendo treinada pelo homem para se aproximar da mulher, Malin. Salvo pelo tom sofisticado, interiorizado mas ao mesmo tempo descritivo da narrativa, o principal efeito do romance está na viagem no tempo que coloca uma no caminho da outra. E a mudança correspondente, do ponto de vista narrativo, que migra de Jedda para Malin. Aparentemente, Malin precisa de uma dimensão emocional mais profunda, para galvanizar os seus poderes mágicos e o seu caráter como dirigente. Falta ao livro, porém, uma pegada mais forte para a narrativa propriamente dita e mais situações de tensão envolvendo Jedda e Malin. Na ausência, acaba sendo menos do que memorável.

A exuberante arte de capa do ítalo-americano Donato Giancola é uma pintura a óleo de elementos sinuosos, sensuais, que expressam a fusão do orgânico como a super-ciência, própria da mistura de FC e fantasia que o romance oferece. Giancola é um dos três ou quatro principais artistas de ficção científica da atualidade, com um sóbrio virtuosismo em todos os elementos da pintura clássica, com textura e luz renascentistas e detalhamento pré-rafaelita.

O Menino da Rosa, de Tony Monti. São Paulo: Editora Hedra, 2008, 48 páginas. Texto de orelha de Marcelino Freire. Brochura. Tony Monti é um colega de graduação em Letras na USP, e o ganhador do Projeto Nascente de Melhor Texto (realização da pró-Reitoria de Cultura da Universidade de São Paulo e do Grupo Abril de Comunicações) um ano depois que o meu O Par: Uma Novela Amazônica ganhou esse concurso. Tony se aproximou da Geração 90 em termos de estilo e abordagem literária, e participou da antologia de Nelson de Oliveira, Geração Zero Zero: Fricções em Rede (2011). De modo que é natural a presença de um dos grandes nomes da Geração 90, Marcelino Freire, assinando o texto da orelha. Li mais um livro dele, O Mentiroso, uma reunião de contos lançada pela 7 Letras, do Rio de Janeiro. Este O Menino da Rosa também é anunciado como livro de contos, mas imagino que o mais apropriado seria chamar seu conteúdo de crônicas.

O Menino da Rosa, de Tony Monti. São Paulo: Editora Hedra, 2008, 48 páginas. Texto de orelha de Marcelino Freire. Brochura. Tony Monti é um colega de graduação em Letras na USP, e o ganhador do Projeto Nascente de Melhor Texto (realização da pró-Reitoria de Cultura da Universidade de São Paulo e do Grupo Abril de Comunicações) um ano depois que o meu O Par: Uma Novela Amazônica ganhou esse concurso. Tony se aproximou da Geração 90 em termos de estilo e abordagem literária, e participou da antologia de Nelson de Oliveira, Geração Zero Zero: Fricções em Rede (2011). De modo que é natural a presença de um dos grandes nomes da Geração 90, Marcelino Freire, assinando o texto da orelha. Li mais um livro dele, O Mentiroso, uma reunião de contos lançada pela 7 Letras, do Rio de Janeiro. Este O Menino da Rosa também é anunciado como livro de contos, mas imagino que o mais apropriado seria chamar seu conteúdo de crônicas.

O tema é a infância, desenvolvido em textos curtos de uma ou duas páginas cada. Como está implícito que se trata da infância do próprio autor, acho que é possível chamar o livro de “autoficção” — uma das tendências atuais do mainstream. Os textos são marcados pela delicadeza de situações de descoberta, perplexidade e confusão, encontros, desencontros e reencontros, com sutis toques de ironia. Nesse tipo de literatura, os efeitos precisam estar concentrados e aparecerem com precisão, que Tony parece alcançar com facilidade.

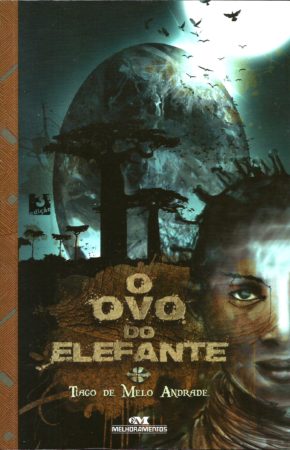

Arte de capa de Lais Dias.

O Ovo do Elefante, de Tiago de Melo Andrade. São Paulo: Melhoramentos, 2010, 128 páginas. Capa e ilustrações internas de Lais Dias. Brochura. Os assuntos afrofuturismo e cultura afro estão crescendo no ambiente da ficção científica e fantasia, mas esta novela de fantasia para crianças, que adquiri em um dos Fantasticons organizados por Silvio Alexandre, lembra a gente de que no Brasil a literatura infantil e juvenil já vinha trilhando essa estrada há algum tempo. Antes de Tiago de Melo Andrade, Simone Saueressig tem no seu O Palácio de Ifê (1989) um outro exemplo.

Em O Ovo do Elefante, a narrativa começa na África e termina no Brasil, ainda em tempos coloniais e portanto, durante a escravatura. Acompanha a menina Badu, uma princesa africana que vê a sua nação devastada pela cobiça despertada por um reino vizinho, quando se descobre que foi desenterrado lá um diamante do tamanho de um “ovo de elefante” (uma figura de linguagem: elefante não põe ovos, mas se pusesse você imagina o tamanho). Levada como escrava, ela encontra alguma simpatia da parte de uma senhora, que a trata bem. Mas os portugueses, que usavam esse reino como fornecedor de escravos, ficam sabendo da existência da pedra e atacam o lugar, capturando Badu uma segunda vez. Tá na cara que o diamante representa uma maldição. A heroína é embarcada em um navio negreiro e vai parar no Nordeste Brasileiro, escrava de uma senhora metida e cruel, casada com o dono de um engenho de açúcar. Lá, é castigada com frequência e chega a ser mutilada. Mas mesmo no Brasil, o diamante dá um jeito de entrar no caminho de Badu, trancado em um navio que acabou vindo encalhar em uma praia próxima, a tripulação comida por um casal de leões que também viajava nele, e que se soltou durante a jornada. Nessa altura da narrativa, a menina reencontra o guerreiro Kamau, que havia comandado o ataque ao povo dela. Por todo o trajeto até ali, Badu ouve a voz de seu pai, que lhe diz que ela precisa usar a riqueza que o diamante traria, para fundar um quilombo na região — com a ajuda de Kamau, mas tendo que enfrentar um implacável capitão do mato. As peripécias desta novela para crianças e jovens são interessantes, e ela parece ter uma pesquisa sólida sobre um assunto tão forte. É com respeito a isso que o livro faz o leitor pensar sobre o casamento entre assunto e narrativa, cujo tom quase-fofo soa leve demais para a gravidade da violência descrita em quase todo as suas páginas. Por outro lado, as ilustrações internas de Lais Dias são muito ricas e evocam com poesia a cultura afro, embora aconteça com ela o mesmo que se deu com a arte de capa de Marco Cena para o livro de Saueressig resenhado aqui mês passado: a arte da capa não tem a mesma força nem a clareza das ilustrações internas.

Quadrinhos

Arte de capa de Bong Dazo e Dan Parsons.

Comics Star Wars 15: Cavaleiros da Antiga República 3, de John Jackson Miller (texto), Bong Dazo e Scott Hepburn (arte). Embu das Artes-SP: Planeta DeAgostini do Brasil, 2015, 232 páginas. Arte de capa de Bong Dazo & Dan Parsons. Capa dura. Há alguns anos que estou acompanhando esta série de quadrinhos de Star Wars desenvolvida a partir de um videogame da franquia, Knights of the Old Republic (2003), ambientada cerca de quatro mil anos antes dos eventos da série vista no cinema. Este é o terceiro volume encadernado que leio. No segundo, que resenhei para o site do Who’s Geek, a aventura termina com o grupo de heróis encontrando a obra de Lorde Adasca, um empreendedor megalomaníaco que armou com hiperpropulsores aqueles vermes gigantes que Han Solo e Leia Organa descobrem em um asteroide, enquanto fogem das naves imperiais, em O Império Contra-Ataca (1980). Uma praga de armas biológicas de destruição em massa. Neste volume aqui, o sujeito está oferecendo a sua obra tanto para os militares já fascistoides da Velha República quanto para invasores mandalorianos.

Os heróis da série são o atrapalhado padawan-ronin Zayne Carrick e a bela Jarael, uma jovem muita capaz, com jeito de elfa. Uma confusão na estação espacial é a chance que precisam para azedarem os planos grotescos de Adasca. Mas no processo acontece o sacrifício do cientista Camper, de que Jarael cuidava zelosamente. Esse trecho do livro é dramático mas o desenho de Bong Dazo tem uma arte-final muito dura e cenas atulhadas, que acabam diluindo a sua força. Dazo está de volta na história seguinte, mas a arte-final de Dan Parsons e as cores de Michael Atiyeh deixam a arte muito mais leve e com um atraente ar europeu. Zayne reencontra o seu sidekick Gryph, um alienígena, nos subterrâneos do planeta Taris, ocupado pelos mandalorianos. Os dois se envolvem com ações da resistência local. Como Zayne é acusado injustamente por uma camarilha jedi de ter assassinado seus colegas padawans, ele é quase morto por uma amiga, irmã de um desses colegas. Enquanto isso, Jarael está às voltas com Alek, o mandaloriano que eles recolheram pelo caminho no volume anterior, e que vem, compreensivelmente, desenvolvendo uma queda pela garota. De volta a Taris, Zayne cumpre uma missão na torre de instalações na superfície, onde é atacado pela jedi Raana Tey, escapando por pouco. Na história seguinte, os desenhos são de Scott Repburn, mais soltos e estilizados, nem sempre adequados para o detalhamento que o universo de Star Wars pede. Nela, Lucien, o chefe dos jedi que caçam Zayne, é informado pela vidente cega Q’anilia de uma visão em que aparecem Darth Vader e Luke Skywalker. Eles discutem pela primeira vez sobre um talismã sith chamado Muur — que se encontra justamente em Taris. Lucien envia uma jovem jedi chamada Celeste Morne para recuperar Muur e acabar com Zayne de uma vez por todas. O que os jedi temem é a profecia de que um padawan iria abrir as portas para o lado negro da força na galáxia, e agora lá está Zayne Carrick, o último sobrevivente dos padawans, no mesmo planeta em que se encontra o amuleto sith… No processo, porém, o objeto cai nas mãos dos mandalorianos, e para recuperá-lo o herói e Celeste enfrentam perigos o suficiente para ela duvidar da justeza da sua missão assassina. Os volumes da coleção não são muito “redondos” em termos de arco narrativo, e claramente nessa história se inicia um novo arco, que fica em suspenso até o próximo livro. Gosto muito do trabalho de John Jackson Miller nesta série, mas há alguns problemas que incluem a separação do núcleo de heróis, com a sempre encantadora Jarael retornando só no final, e uma subtrama com uma praga de zumbis — algo que, na minha opinião, dificilmente funciona bem com ficção científica. E a ideia de um maligno amuleto sith, indutor de loucura e centrando buscas de heróis e vilões parece pinçado diretamente de O Senhor dos Anéis… O final é dramático e contundente, de qualquer modo, e o interesse pelo próximo volume se mantém.

Arte de capa de Brent Anderson & John Starr.

Rising Stars: Visitations, de J. Michael Straczynski (texto). Los Angeles: Top Cow Publications, 2002, 64 páginas. Capa de Brent Anderson & John Starr. Brochura. Straczynski é o criador da série televisiva de space opera Babylon 5, uma favorita de minha esposa, Finisia Fideli. Depois do fim da série, Straczynski passou um tempo atuando como roteirista de quadrinhos. Nessa área, conheci seu trabalho para a Marvel, com Thor, Homem-Aranha e Doutor Estranho. Fique muito bem impressionado. Tanto que, quando trombo com algum material escrito por ele, minha tendência é adquirir. Foi o que aconteceu com Rising Stars Vol. 2 — que eu deixei pendurado enquanto buscava, na mesma loja em que o adquiri, a Omniverse, o volume 1 ou algum outro produto da mesma série, mas anterior. Há pouco, encontrei na Omniverse este Visitations, que é justamente uma introdução à série.

A premissa não tem muito ineditismo: um meteoro explode nas proximidades de uma cidadezinha americana, e todas as crianças em gestação ou geradas pouco depois, 113 delas, passam a desenvolver superpoderes. São os “Pederson Specials”, a partir do nome da cidade. Ecos aí do clássico britânico de John Wyndham, Aldeia dos Malditos (The Midwich Cuckoos), com a diferença de que as crianças são internadas, todas juntas, em instalações federais. A partir disso a narrativa acompanha, de modo episódico, algumas situações: um palhaço contratado para entreter as crianças no dia do seu internamento, e que mui obviamente está se borrando de medo delas; um menino com o impulso de ajudar outros e que finge ser uma das crianças afetadas, pagando um preço terrível por sua fantasia. Um dos diferenciais é um cientista das instalações, que é pessoa boa e paternal — contrário do clichê do cientista frio ou sádico, a lá Mengele. Esse cientista está no centro da última parte do gibi, em que uma das crianças, agora adulta e transformada em super-herói, faz uma visita para pedir conselhos. Sob a forma de diálogos e flashbacks, o episódio conta do ressentimento entre esse herói e um outro — lembrando que eles todos cresceram juntos e têm muita bagagem. Impressiona como a narrativa se esquiva com sutileza das situações padrão das HQs de super-heróis, que, se são super-humanos, têm nesta HQ uma pungente e acessível exploração do sentimento humano. A marca de Straczynski.

Arte de capa de Marco Soldi.

J. Kendall: Aventuras de uma Criminóloga N.º 17, de Giancarlo Berardi & Maurizio Mantero (texto), e Gustavo Trigo, Marco Soldi & Enio (arte). São Paulo: Mythos Editora, 130 páginas. Capa de Marco Soldi. Brochura. Encontrei este número antigo da série da criminóloga Júlia Kendall em uma das minhas visitas à loja Omniverse, em São Paulo. Luis Mauro, o proprietário, descobriu a série há pouco tempo, e disse que Berardi deveria escrever para a televisão. De fato, o roteiro é o destaque da série. O desta aventura é particularmente intrincado e interessante. Começa com Júlia (desenha com os traços de Audrey Hepburn) e um dos seus associados no Departamento de Polícia perseguindo um serial-killer que mata quarentonas e tinha sido posto pra correr por uma policial disfarçada. Capturado ao final de uma dinâmica perseguição, ele informa Júlia e as autoridades que, dos seis crimes atribuídos a ele, um não seria de sua responsabilidade. Depois de trombar com a burocracia jurídica da promotoria criminal, ela vai investigar sozinha, auxiliada por um detetive de seguros que é um dos personagens recorrentes da série: Leo (com a cara do ator Nick Nolte). Isso é central para a ficção de crime hard boiled americana — a figura do investigador solitário que vai além da prática policial e sua obsessão com o carimbo de “caso encerrado”. A investigação leva Júlia e Leo a um clube de sexo S&M e, a seguir, a um artista fracassado, como principal suspeito do assassinato de sua esposa. Há uma combinação interessante aí entre o assunto risqué do submundo do sexo tipo De Olhos bem Fechados, e um argumento, bem rascunhado pela mente arguta e erudita de Giancarlo Berardi, em torno da sublimação sexual na arte. Tudo isso em um gibi! Esta série do criador do western Ken Parker é uma das melhores coisas que podemos encontrar nas bancas, em termos de quadrinhos.

—Roberto Causo