A ficção científica em prosa e em quadrinhos dominou as minhas leituras de maio, mas com espaço também para a não ficção e mais arte de FC.

Arte de capa de Stephan Martiniere.

The New Space Opera, de Gardner Dozois & Jonathan Strahan, eds. Nova York: Eos, 1.ª edição, 2007, 518 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Trade paperback. A new space opera foi uma variação da “velha space opera” que andou se agitando desde a década de 1980 mas se tornou uma das forças na ficção científica anglo-americana na década seguinte e no começo desde século 21. É pós-cyberpunk na textura, nos protagonistas jovens, no apelo às inteligências artificiais e à “singularidade tecnológica”, é menos exótica e mais científica. Além disso, assumiu alguma discussão política de esquerda, e não apenas libertariana (como de hábito na space opera militar em voga nos EUA). Os editores desta antologia afirmam, porém: “não estávamos especialmente preocupados em obter histórias que confirmassem esta ou aquela definição.” Estão lá, porém, vários autores identificados com a modalidade “new“: Peter F. Hamilton, Ken Macleod, Alastair Reynolds, Stephen Baxter e Dan Simmons. Também vale notar a ausência de autores que há décadas ganhavam a vida com space opera militar ou do tipo mais exótico…

A capa do artista digital francês Stephan Martiniere, um dos principais “intérpretes” visuais da new space opera, plasma o subgênero mais do que muitas das histórias da antologia. E quanto às histórias… Fiquei anos empacado na noveleta de Kage Baker, ambientada em Marte e tratando da montagem de uma peça de teatro. Uma comédia arrastada e sem graça. Outras histórias se focam demais em contar e não mostrar — como as de Tony Daniel, Stephen Baxter e Paul J. McAuley. A noveleta de Robert Silverberg é muito charmosa e exótica mas torna o contar o seu elemento central, já que apresenta uma espécie de Xerazade visitando a corte do imperador da galáxia. Outras histórias carecem do tipo de mobilidade que caracteriza a space opera, focando-se em episódios de xenoarqueologia — como as de Greg Egan e Nancy Kress. Além disso, há histórias que se focam mais na dicção pós-cyberpunk da new space opera, como a de Ian McDonald; ou que buscam subverter as expectativas do que é a aventura na space opera, como a de Walter Jon Williams, que substitui a aventura em que se corre perigo de vida e se visita lugares exóticos, pela aventura de casos sexuais e maridos traídos, naquilo que é basicamente uma história de beatniks no espaço… Minhas histórias favoritas da antologia são as de Gwyneth Jones, Alastair Reynolds e, principalmente, Dan Simmons. A emocionante história da inglesa Jones apresenta uma heroína inglesa e um sidekick equatoriano chamado Pelé, e nos lembra da persistência da exploração e do abuso do outro. A de Reynolds fala de um super-operativo que interrompe sua missão para, junto com a sua nave-faz tudo, auxiliar uma civilização low-tech a sobreviver a uma explosão solar. Para isso ele fornece tecnologia e observa, ao longo de algumas gerações (despertado de períodos de hibernação), a formação de uma sociedade arregimentada que vence inimigos locais e movimenta a força de trabalho necessária à construção das naves de evacuação. Quando a coisa descamba para um regime totalitário interessado só na própria perpetuação, ele intervém uma última vez. Uma história que lembra que a luta contra a tirania também é eterna. Finalmente, a novela de Simmons leva o leitor a uma montanha russa de imagens cada vez mais épica, enquanto uma trupe shakespeareana é convocada para se apresentar diante da hierarquia de alienígenas que escraviza a humanidade. É um teste, que tem a extinção da humanidade como resultado possível. Apenas Shakespeare poderá nos salvar. A premissa é absurda e eurocêntrica, nunca realmente fundamentada, e a história explicita mais uma vez a incapacidade da maioria dos autores selecionados, de celebrar a space opera sem recorrer a algum truque ou perspectiva que os coloque a salvo das características mais aventurescas do subgênero. A diferença está em que Simmons não se desobriga de maravilhar o leitor, enquanto a maioria dos outros abre mão disso.

Arte de capa de Stephan Martiniere.

Hunter’s Run, de George R. R. Martin, Gardner Dozois & Daniel Abraham. Nova York: Eos, 2009 [2008], 288 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Paperback. Lançado no Brasil pela LeYa em 2017 como Caçador em Fuga — com a mesma arte do extraordinário artista digital francês Stephan Martiniere —, este é um romance com três autores que demorou três décadas para ser completado. Um ponto de interesse para o leitor brasileiro está no fato de ele ser ambientado no planeta São Paulo, colonizado por brasileiros e mexicanos.

É ambientado num futuro em que os humanos são clientes de uma espécie alienígena que lhes franqueou o acesso a outros mundos. E em uma colônia planetária chamada São Paulo, povoada por mexicanos e brasileiros — que são chamados pelos mexicanos de “portugas”. É a mesma coisa de uma colônia (chamada, digamos, San Francisco) fundada por canadenses do Quebec e por americanos — que são chamados pelos canadenses de “britânicos”. Dãã… Começa dando a impressão de que vai ser uma aventura meio pedestre e comum. O personagem é um mexicano arruaceiro, pinguço e entregue aos seus impulsos. Essa caracterização deve algo aos chicanos de John Steinbeck em Tortilla Flat (1935). Ele mata um homem e foge para as montanhas, onde já havia trabalhado como garimpeiro. Mas aí tropeça em uma colônia de alienígenas, parte de uma segunda espécie perseguida pela primeira, e é forçado a trabalhar para eles. Um alien passa a companhá-lo, e o livro vira um tipo de buddy movie, tipo Inimigo Meu (1985). Se a colônia for descoberta, a outra raça alienígena vai exterminá-la até o último E.T. Com isso, o herói assume um dilema moral, ganha profundidade e interesse, e o romance agora tempera muito bem a aventura com análise psicológica. Em mais uma guinada, a aventura passa a acompanhar uma balsa que desce um rio — num eco quase explícito a Huckeberry Finn (1884), de Mark Twain. O terço final assume as feições de ficção de crime, também eficiente. Uma dica do seu sentido está no sobre nome do protagonista Ramón Espejo. Mas há exotismo suficiente na paisagem e no ecossistema do planeta para definir Hunter’s Run como um planetary romance. Fecha o livro um posfácio e uma entrevista com os três autores, contando a história deste livro que levou trinta anos para ser escrito, a partir de um rascunho escrito por Dozois em 1977. Um romance que surpreende e que oferece metáforas interessantes para a condição humana. Recomendo a leitura desse livro que inverte expectativas.

Arte de capa de Tim White.

The Science Fiction and Fantasy World of Tim White, de Tim White. Londres: Paper Tiger, 2000 [1981], 144 páginas. Capa de Tim White. Trade paperback. Esta é mais uma preciosidade da Paper Tiger encontrada nas prateleiras da loja Terramédia, em São Paulo. É reedição de um livro original de 1981, reunindo material da primeira década da carreira do prolífico artista britânico Tim White. Hiperdetalhista, extraindo efeitos fotográficos do guache no aerógrafo, ele tem um lugar especial na “Revolução Britânica” na arte de FC, capitaneada por Chris Foss, e faturou o prêmio da British Science Fiction Organization de Melhor Artista em 1983. Começou em 1971 com capa para um livro de Arthur C. Clarke, mas acabou fazendo muita coisa para livros de Robert A. Heinlein, Robert Silverberg, Brian W. Aldiss e Alan Dean Foster. “Revolt in 2100” é minha favorita dentre os capas de Heinlein, apresentando uma gigantesca nave de desembarque de tropas. Suas ilustrações dominadas por espaçonaves — como “Jewel of Jarhen”, “Expedition to Earth”, “The Tar-Aiym Krang” e “The Past Through Tomorrow” — lembram Foss e Peter Elson, mas com um caráter próprio. Outras, mais sólidas e com mais rendering, lembram o também britânico Chris Moore. Nessa tendência, a ufológica “Those Who Watch” é uma favorita, assim como “Through a Glass, Clearly”, que apareceu na revista OMNI e na edição brasileira de O Cair da Noite, de Isaac Asimov, pela Hemus. A qualidade cristalina e atmosférica da sua arte aparece com mais força quando ele aborda a fantasia científica, em artes mais demoradas e detalhadas: “Lord of the Spiders”, “Alien City” e “City of the Beast” (principalmente) são joias de exotismo. Seus ecossistemas às vezes parecem dominados por uma vegetação composta de plantas suculentas, como nas maravilhosas árvores da luminosa “Critical Threshold”, que tem algo de FC hard e pode ter influenciado a arte posterior do americano Michael Whelan. Poemas de Kenneth V. Bailey acompanham algumas das ilustrações, reforçando a sua qualidade poética e atmosférica. A ousada imagem que aparece na capa do livro, também está na capa da única edição da Perry Rhodan-Magazin que eu tenho aqui.

Outro dia, endoidei quando vi na net a arte de Dan Goozee para o pôster “Battle of the Galaxies”, de um conjunto produzida pela Paper Tiger e comercializada pela Captain Company de Nova York e que apareciam em anúncios na revista Famous Monsters of Filmland. Um sonho de consumo da minha adolescência. Encontrei neste site um saudosista tão grande quanto eu, desse material: Going Faster. Vários desses posters foram feitos por White e também estão no livro: “Stopwatch”, “Brainwave” e o deslumbrante “Earth Enslaved”.

A Última Árvore, de Luiz Bras (Nelson de Oliveira). São Paulo: Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, 2017, 110 páginas. Livro de bolso. Mês passado, falei aqui da novela tupinipunk Não Chore, de Luiz Bras. Eu disse então que, como contista, Bras tem no seu Paraíso Líquido (2010) uma das mais coletâneas mais experimentais e ousadas, desde fins da década de 1980. A Última Árvore, com oito contos de ficção científica e fabulation absurdista, é uma boa introdução à ficção curta do autor. Seis histórias vieram de Paraíso Líquido, lançado originalmente pela pequena Terracota Editorial e já difícil de adquirir. As outras duas vieram do Projeto Portal de revistas editadas de pequena tiragem por Nelson de Oliveira, e da revista eletrônica Trasgo, de Rodrigo van Kampen.

A Última Árvore, de Luiz Bras (Nelson de Oliveira). São Paulo: Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, 2017, 110 páginas. Livro de bolso. Mês passado, falei aqui da novela tupinipunk Não Chore, de Luiz Bras. Eu disse então que, como contista, Bras tem no seu Paraíso Líquido (2010) uma das mais coletâneas mais experimentais e ousadas, desde fins da década de 1980. A Última Árvore, com oito contos de ficção científica e fabulation absurdista, é uma boa introdução à ficção curta do autor. Seis histórias vieram de Paraíso Líquido, lançado originalmente pela pequena Terracota Editorial e já difícil de adquirir. As outras duas vieram do Projeto Portal de revistas editadas de pequena tiragem por Nelson de Oliveira, e da revista eletrônica Trasgo, de Rodrigo van Kampen.

Os oitos contos oferecem especulações pós-cyberpunk em que a loucura, a paranoia, a violência, a qualidade frágil do real e o relacionamento autor-personagem-leitor se alternam e se reforçam. Esse aspecto metaficcional está presente em quase todos os textos. Se eu tivesse que escolher um destaque — subordinado ao meu gosto pessoal, é claro —, seria “Aço Contra Osso”, narrativa movimentada que realiza muito a partir da lógica do videogame e sua estrutura em estágios. Mas “Nuvem de Cães-Cavalos” tem o melhor equilíbrio entre uma prosa elegante e lírica, e o assunto estranho e perturbador. A coletânea tem o apoio do ProAC e faz parte de uma fornada de 24 livros de proporções semelhantes. Todos — inclusive A Última Árvore — livres para download gratuito em PDF, no site Livros Fantasma. O catálogo inclui não apenas ficção, mas poesia, ensaio, arte e fotografia, e o site tem a seguinte carta de intenções: “Nestes tempos de informação digitalizada e desmaterializada, o objeto livro faz mais sentido do que nunca. Imprimir livros é perpetuar este movimento de transformar a intuição em ação, o traço em desenho, a ideia em objeto. O livro é, como o fantasma, esta coisa que se recusa a abandonar o nosso mundo.”

American Fascists: The Christian Right and the War on America, de Chris Hedges. New York: Free Press, 1st edition, January 2008 [2007], 274 páginas. Trade paperback. Meu amigo e colega de orientação de pós, Khalid Tailche, há alguns anos me apresentou ao trabalho do jornalista e ativista político americano Chris Hedges, a quem passei a acompanhar no site Truthdig e em várias palestras no YouTube e aparições em canais noticiosos e alternativos na internet, como Democracy Now!, RT e The Real News Network — além dos vários livros que Khalid usou na pesquisa para a sua tese, Contrapontos no Pensamento Fundamentalista: Para uma Análise Crítica (FFLCH/USP, 2012). Li American Fascists ainda em busca de nuances e verossimilhança no trato do tema do culto religioso fechado, para o meu romance Anjos do Abismo, parte das Lições do Matador. Mas o fato é que essa reportagem de Hedges tem algo a dizer sobre as mudanças no Partido Republicado dos EUA do governo de Bill Clinton até agora — e sobre a eleição de Donald Trump, e antes dele, de George W. Bush. Suas reflexões ajudam a contextualizar produtos culturais tão diversos quanto as séries de TV Newsroom e The Leftovers; a série de livros Deixados para Trás; o romance de Stephen King Revival; do clássico da FC Revolt in 2100 (1955), de Robert A. Heinlein; a FC distópica jovem adulta Skinned (2008), de Robin Wasseman; e, principalmente, a trilogia A Song Called Youth (1985, 1988, 1990) do cyberpunk John Shirley.

American Fascists: The Christian Right and the War on America, de Chris Hedges. New York: Free Press, 1st edition, January 2008 [2007], 274 páginas. Trade paperback. Meu amigo e colega de orientação de pós, Khalid Tailche, há alguns anos me apresentou ao trabalho do jornalista e ativista político americano Chris Hedges, a quem passei a acompanhar no site Truthdig e em várias palestras no YouTube e aparições em canais noticiosos e alternativos na internet, como Democracy Now!, RT e The Real News Network — além dos vários livros que Khalid usou na pesquisa para a sua tese, Contrapontos no Pensamento Fundamentalista: Para uma Análise Crítica (FFLCH/USP, 2012). Li American Fascists ainda em busca de nuances e verossimilhança no trato do tema do culto religioso fechado, para o meu romance Anjos do Abismo, parte das Lições do Matador. Mas o fato é que essa reportagem de Hedges tem algo a dizer sobre as mudanças no Partido Republicado dos EUA do governo de Bill Clinton até agora — e sobre a eleição de Donald Trump, e antes dele, de George W. Bush. Suas reflexões ajudam a contextualizar produtos culturais tão diversos quanto as séries de TV Newsroom e The Leftovers; a série de livros Deixados para Trás; o romance de Stephen King Revival; do clássico da FC Revolt in 2100 (1955), de Robert A. Heinlein; a FC distópica jovem adulta Skinned (2008), de Robin Wasseman; e, principalmente, a trilogia A Song Called Youth (1985, 1988, 1990) do cyberpunk John Shirley.

Hedges é filho de um padre presbiteriano, frequentou seminário e fez faculdade e pós-graduação em Teologia. Também é jornalista ganhador do Prêmio Pulitzer, e foi correspondente de guerra em vários países e regiões em conflito. Antes desta reportagem, eu já tinha lido dele I Don’t Believe in Atheists (2008) e War Is a Force that Gives Us Meaning (2002). Aqui, o assunto é a aliança perigosa entre a direita cristã evangélica e a política conservadora — e por isso, o livro também ajuda a explicar a nossa “Bancada Evangélica” e vários políticos brasileiros que se inserem nessa linha. A verdadeira preocupação de Hedges, porém, é identificar e alertar quanto a tendências fascistas desse movimento, especialmente do que ele chama de “dominionismo”. Nessa tendência, o mandato de Deus (segundo a Bíblia) para que o homem estabeleça seu domínio sobre a criação é tomado literalmente e extrapolado como o domínio dos evangélicos sobre a política americana, o meio ambiente, os infiéis e a política mundial. Seu discurso se apoia em uma “cultura do desespero”, dentro da alienação americana da classe média e das classes trabalhadoras. Ele cria um culto à masculinidade e uma retórica guerreira, estabelece uma guerra contra a verdade científica (especialmente o evolucionismo), ao mesmo tempo em que aceita e promove sua versão de darwinismo social, persegue minorias sexuais e clama por uma cruzada contra a política liberal e as religiões rivais. Para Hedges, a tolerância à liberdade religiosa não deve proteger pessoas que se pautam pela intolerância religiosa e moral. Além disso, quem acha democracia uma coisa importante, deve buscar proteger a sociedade de quem quer usar a democracia contra ela. Essa lição também vale para nós, deste lado da linha do equador. Às vezes, Hedges é modernista demais pro meu gosto — reclamando da cultura popular e assumindo posturas elitistas —, mas neste livro, é difícil dizer que ele está errado na denúncia vigorosa que faz.

A Origem do Japão: Mitologia da Era dos Deuses, de Nana Yoshida & Lica Hashimoto. São Paulo: Cosac Naify, Coleção Mitos do Mundo N.º 9, 2015, 96 páginas. Capa e ilustrações internas de Carlo Giovani. Capa semirrígida. Pedro Santos, um dos editores e redatores do Desire® Universe, me passou este livro como subsídio para o romance “Archin”, no qual estou trabalhando com ele e com o editor-chefe, Daniel Abrahão. Faz parte uma coleção da Cosac Naify, coordenada por Betty Mindlin, voltada para os mitos do mundo. As duas autoras nipo-brasileiras fizeram um bom trabalho ordenando e narrando os mitos fundadores do Japão. Como costuma ser, os mitos criadores expressam coisas muito caras ao povo, como as questões de limpeza e dejetos corporais. Já o deus dos mares é visto como turbulento, mal-educado e inconstante — adequado a um povo tantas vezes atingido por tormentas e tsunamis. Os mitos se centram no surgimento dos deuses criadores de deuses, da hierarquia e dos conflitos entre eles, chegando ao momento em que é criado o arquipélago japonês e o povo de origem divina instalado nele. Tais mitos de origem se associam fortemente à casa imperial japonesa, e Yoshida & Hashimoto mencionam as relíquia da Era dos Deuses que ainda são guardadas pela família imperial, que tem caráter divino junto aos seus súditos. Interessante que o povo japonês perdeu a chance de ser super-humano de fato, porque o deus criador do arquipélago perdeu a chance de aceitar uma deusa feia junto com a deusa bela, a Deusa-das-Flores, que desposou — a deusa feia era justamente a Deusa-das-Rochas, mais duradouras e resistentes do que flores… Por isso, o povo do arquipélago têm vidas efêmeras como as de todos nós.

A Origem do Japão: Mitologia da Era dos Deuses, de Nana Yoshida & Lica Hashimoto. São Paulo: Cosac Naify, Coleção Mitos do Mundo N.º 9, 2015, 96 páginas. Capa e ilustrações internas de Carlo Giovani. Capa semirrígida. Pedro Santos, um dos editores e redatores do Desire® Universe, me passou este livro como subsídio para o romance “Archin”, no qual estou trabalhando com ele e com o editor-chefe, Daniel Abrahão. Faz parte uma coleção da Cosac Naify, coordenada por Betty Mindlin, voltada para os mitos do mundo. As duas autoras nipo-brasileiras fizeram um bom trabalho ordenando e narrando os mitos fundadores do Japão. Como costuma ser, os mitos criadores expressam coisas muito caras ao povo, como as questões de limpeza e dejetos corporais. Já o deus dos mares é visto como turbulento, mal-educado e inconstante — adequado a um povo tantas vezes atingido por tormentas e tsunamis. Os mitos se centram no surgimento dos deuses criadores de deuses, da hierarquia e dos conflitos entre eles, chegando ao momento em que é criado o arquipélago japonês e o povo de origem divina instalado nele. Tais mitos de origem se associam fortemente à casa imperial japonesa, e Yoshida & Hashimoto mencionam as relíquia da Era dos Deuses que ainda são guardadas pela família imperial, que tem caráter divino junto aos seus súditos. Interessante que o povo japonês perdeu a chance de ser super-humano de fato, porque o deus criador do arquipélago perdeu a chance de aceitar uma deusa feia junto com a deusa bela, a Deusa-das-Flores, que desposou — a deusa feia era justamente a Deusa-das-Rochas, mais duradouras e resistentes do que flores… Por isso, o povo do arquipélago têm vidas efêmeras como as de todos nós.

As ilustrações de Carlo Giovani são muito criativas — feitas com madeira, papel e bonecos de pano, lembrando a prática japonesa do origami e de outras artes manuais. Mas as fotos feitas das cenas montadas com esses recursos trazem uma certa monotonia ao livro. E o lúdico dessas soluções de artes manuais, substituindo a possibilidade de ilustrações detalhadas e sugestivas, acaba minando aquele componente tão importante dos mitos: a sugestão de uma verdade sólida, por trás do racionalismo.

Arte de capa de Maria Eugenia.

Sarah Vaughn, de Carlos Calado. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Lendas do Jazz #1, 2017, 44 páginas. Capa de Maria Eugenia. Capa dura. Eu sei que ninguém perguntou, mas meu gosto musical dá preferência ao heavy metal e ao hard-rock. Não quer dizer que eu não me interesse por outros gêneros e estilos musicais (de vez em quando). Depois de ver um documentário sobre Sarah Vaughn na TV, resolvi dar mais atenção ao jazz — que é certamente o gênero musical mais citado na “literatura séria”. E esta coleção rediviva ou relançada pela Folha estava com um bom preço de lançamento.

O livrinho é pouco mais do que uma embalagem para o CD de canções de Vaughn, com um apanhado de sua carreira. Mas o texto do especialista Carlos Calado não deixa de ser informativo, incluindo esboço biográfico e avaliação crítica dessa que foi, pra muita gente, uma das três grandes, junto com Billie Holiday e Ella Fitzgerald. Vaughn foi a única das três, é claro, que vi cantar pela TV enquanto ela ainda estava viva (morreu em 1990). Ao contrário do documentário, o livro cita a aproximação da cantora com a música brasileira, presente nos seus últimos lançamentos. O CD inclui bebop, pelo qual ela foi mais conhecida, mas também bons exemplos da canção americana (conhecida como “standard“).

Quadrinhos

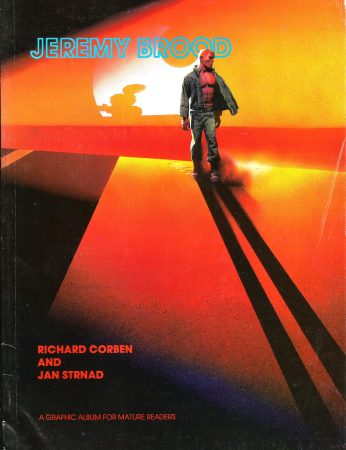

Arte de capa de Richard Corben.

Jeremy Brood, de Richard Corben & Jan Strnad. Kansas City, MO: Fantagor Press, 1989 [1982], 64 páginas. Capa de Richard Corben. Álbum. Corben é um grande nome do quadrinho underground americano. Curiosamente, a sua primeira aparição no Brasil deve ter sido como artista de capa do Magazine de Ficção Científica N.º 20 (de 1971, a última edição da revista). Eu o conheço pela saudosa Kripta e pela Heavy Metal da década de 1980. Este Jeremy Blood eu encontrei na Terramédia. A edição não diz quem fez o quê, considerando-se que se trata de uma colaboração. A editora Fantagor pertenceu ao próprio Corben, até 1994. O nível de arte-final não parece ser o melhor de Corben, mas a arte colorida tem todas as suas marcas: homens cabeçudos e musculosos, mulheres extremamente peitudas, homúnculos, lutas dinâmicas e confusas, e efeitos 3D feitos na raça. Pode-se dizer que Corben atualiza com toques mais explícitos uma sexualidade presente de modo abafado na FC, horror e fantasia.

Jeremy Brood é o herói desta ficção científica de aventura, em que ele e sua companheira afro-americana Char fazem uma pausa na transa que têm em uma nave espacial para atender a um chamado urgente. Precisam ir a um planeta com uma civilização de cores medievais, mas como viajam próximos à velocidade da luz, para eles são poucas semanas enquanto lá se passam duzentos anos. Isso dá tempo para que uma sociedade secreta mantida por agentes da organização galáctica à qual Brood e Char pertencem preparem a chegada dele. A estratégia é torná-lo centro de um culto religioso. Quando o rapaz chega ao planeta, cai no meio de um ritual de sexo (outra marca de Corben?), que ele realiza na ponta da faca. A HQ é sintética e dinâmica e uma aventura movimentada — com turbas ensandecidas, salteadores do deserto e ataques de monstros alados — que caminha para a frente com segurança e energia. O destaque deve ser o inesperado e incomum destino final do herói.

Arte de capa de Terry & Rachel Dodson.

Coleção Definitiva do Homem-Aranha 1: Caído entre os Mortos, de Mike Millar (roteiro), Terry Dodson e Frank Cho (desenhos), Rachel Dodson e Frank Cho (arte-final). São Paulo: Panini Comics/Salvat, 2017, . Capa de Terry & Rachel Dodson. Capa dura. O preço de lançamento desta coleção estava atraente o bastante para que eu me aventurasse a ler mais um roteiro de Mike Millar. Também gosto bastante de Terry Dodson e de Frank Cho (apesar de todas as suas mulheres terem a cara e o corpo de Olivia Dudley, só muda a cor do cabelo). São artistas que costumam dar um ar moderno e relaxado às suas HQs de super-heróis. O Homem-Aranha sempre foi um dos meus heróis favoritos, desde a infância. Deixei de acompanhar quando o alien Venom entrou em cena. Modernamente, dei uma olhada numa coisa e outra, e gostei mais da sequência escrita por J. Michael Straczynski (criador da série Babylon 5).

O escocês Millar parece onipresente hoje em dia. Suas características de iconoclastia, ironia e violência costumam agradar a audiência moderna dos quadrinhos. Mas no meu caso, tendem a cansar muito rápido. Caído entre os Mortos parece pegar onde Straczynski largou — os números 30-35 e 37-45 da revista The Amazing Spider-Man. Que eu li nos volumes O Espetacular Homem-Aranha: De Volta ao Lar e O Espetacular Homem-Aranha: Revelações & Até que as Estrelas Esfriem, da Coleção Oficial de Graphic Novels Marvel. Neles, Peter Parker é um professor de ensino médio numa escola pública em Nova York, mas passa a ser caçado por um vampiro especializado em super-heróis e, moído de pancada, tem sua identidade de herói descoberta pela Tia May. Mais tarde, vai a Hollywood atrás de Mary Jane e volta a enfrentar o Dr. Octopus. Eu gostei, apesar de não ter muito afeto pelo traço de John Romita, Jr. Em Caído entre os Mortos, a Tia May é sequestrada e o Aranha parece uma barata tonta tentando encontrá-la. Millar talvez tenha tentado superar as situações de Straczynski, e Parker passa tanto tempo deformado pelas surras, que não só as pessoas próximas dele não o reconhecem, como o leitor também não. Os conflitos não têm um arco narrativo muito interessante — mostra o herói encontrando seus superinimigos um atrás do outro, repete recursos (um monte de gente morrendo de câncer justificando a maldade dos supervilões) e, pior, faz o Aranha bater ponto em um clube de super-herói atrás do outro, pedindo ajuda: os Vingadores e a escola de mutantes do Prof. Xavier… Com tanta correria, aquele calor humano esperado da arte de Dodson e Cho (que cuida apenas de um trechinho da história) e o envolvimento do herói com seus entes queridos e com a cidade fica meio perdido — assim como Tia May.

Arte de capa de Danilo Beyruth.

Astronauta: Magnetar, de Danilo Beyruth. São Paulo: Panini Brasil/Mauricio de Sousa Editora, 2012, 82 páginas. Capa de Danilo Beyruth. Álbum. M. Elizabeth “Libby” Ginway, a maior especialista em ficção científica brasileira que temos hoje, resolveu voltar a estudar os quadrinhos brasileiros. Comprei este álbum para ela, mas Libby vai me desculpar e à Finisia Fideli, se nós o lermos antes. Libby é autora de Ficção Científica Brasileira: Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro, e de Visão Alienígena: Ensaios sobre Ficção Científica Brasileira.

A aventura narrada por Danilo Beyruth faz parte do projeto de graphic novels de Mauricio de Sousa, de releituras dos seus personagens. Durante anos Mauricio foi cobrado pela comunidade de quadrinistas para que fizesse mais pelos quadrinhos nacionais. Nesse projeto, ele encontra um caminho do meio, dando trabalho a artistas talentosos que não se subordinam à aparência tradicional dos seus personagens, mas que ainda reforçam as properties do império da Mauricio de Sousa Produções. É interessante que o talentoso Beyruth leve a sério a proposta do astronauta tupiniquim, solitário e com saudade da cidade do interior em que cresceu. Mais que um brasuca no espaço, é um caipira com cara de caipira investigando uma estrela de nêutrons e o campo de asteroides que a circunda. Também sou caipira e adorei. A história, surpreendentemente, é uma ficção científica hard (com consultoria de um astrônomo da Universidade de São Paulo) e uma problem story na qual o herói tem que se conectar com suas raízes e com o seu íntimo afetivo, para encontrar uma saída para a encrenca potencialmente fatal em que se meteu. Tanto a aparência quanto o espírito dessa realização de Beyruth remete ao quadrinho artístico europeu. A historia é simples mas a narrativa é sólida, variada, criativa e inspirada em alguns pontos, e o traço do artista é solto e eficaz. É a segunda aventura de uma série de quatro álbuns já lançados. A série tem recebido prêmios e elogios merecidos.

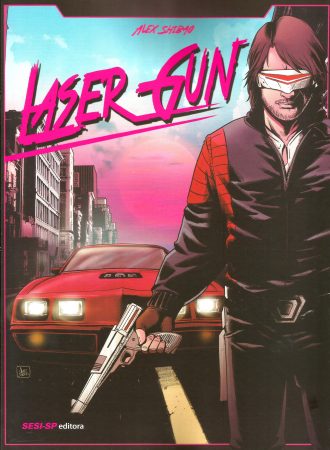

Arte de capa de Alex Shibao.

Laser Gun, de Alex Shibao. São Paulo: SESI-SP Editora, 2016, 64 páginas. Capa de Alex Shibao. Álbum. Esta é outra ficção científica brasileira em quadrinhos, que comprei para Libby Ginway numa promoção da Livraria Saraiva do Shopping Eldorado, em São Paulo. Provavelmente não vai ser muito útil para ela, porque em nada trata do Brasil. Mas tem um projeto interessante, que recupera muito da FC de ação (tendência firmada pelo filme O Exterminador do Futuro, em 1982) no cinema americano da década de 1980.

O artista Alex Shibao propõe neste álbum escritor e ilustrado por ele, que um terremoto de repercussões global em 1970 altera a ordem mundial e isola a cidade (californiana?) murada de San Camino (terrível trocadilho), assolada pelo crime. Ambientada em 1987, é portanto uma espécie de história alternativa. Mas pouco sabemos do que se passa fora dos muros de San Camino, metrópole tão assolada pelo crime, que o prefeito resolveu substituir sua força policial por robôs de aparência humana. Nesse contexto, um grupo de criminosos está atrás da arma laser que distingue o herói, o piloto de corridas ilegais Sands Roadtansky (qualquer semelhança com o Max Rockatansky de Mad Max é…). Se você viu minha postagem de março de 2017, sabe que meu romance Mistério de Deus mistura horror, ficção de crime e muscle cars. Então eu curto a presença de carrões americanos em contextos de ficção especulativa. Shibao também, eu imagino, pois Sands dirige um Pontiac Firebird 1980, e outras máquinas possantes das décadas de 1970 e 80 aparecem na HQ. Assim como mais toques de filmes da época, especialmente Robocop e O Exterminador do Futuro. Efeitos de aerógrafo na capa e contracapa também remetem à época. O roteiro não é especialmente criativo ou interessante, mas como desenhista Shibao é habilidoso. Ele já trabalhou para empresas estrangeiras da área (IDW e Titan Books), e foi indicado duas vezes ao Troféu HQMix. Seu traço fino e sua habilidade com o design de roupas, carros, e construções realiza aquilo que deve ser o principal objetivo de Laser Gun — transportar o leitor para a estética da década de 1980, que, dizem, está voltando ao campo do design, da produção de televisão e cinema. A série de horror Stranger Things vem logo à mente, e acho que eu também sigo a tendência com Mistério de Deus (ambientado em 1991).

—Roberto Causo