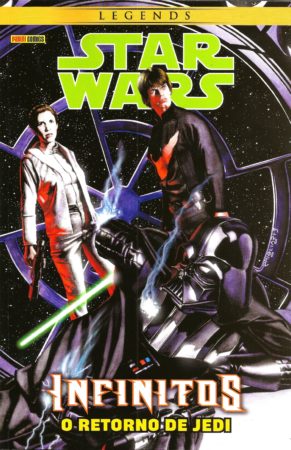

A space opera de Star Wars e a fantasia marcaram as leituras em um mês em que a preparação para uma conferência no IV Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

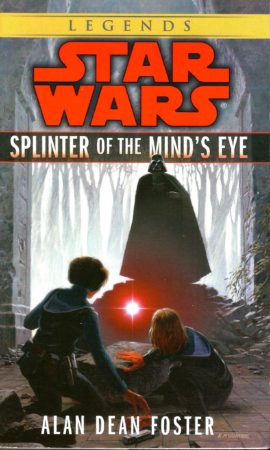

Arte de capa de Ralph McQuarrie.

Splinter of the Mind’s Eye, de Alan Dean Foster. Nova York: Del Rey Books, 2015 [1978], 296 páginas. Arte de capa de Ralph McQuarrie. Prefácio de George Lucas. Paperback. Quando eu era garoto, morando em Sumaré, no interior de São Paulo, meu catálogo de sonhos de consumo eram as páginas de anúncios nos fundos da revista Famous Monters of Filmland, criada e editada pelo “Mr. Science Fiction” Forrest J. Ackerman. Eu achava a revista na Livraria Papirus, na vizinha Campinas. É claro, não tinha a menor chance de adquirir os livros, action-figures, posters e quadrinhos anunciados naquelas páginas. Mas nos anos e décadas seguintes, aqui e ali, na própria Papirus e em outras livrarias, inclusive sebos daqui de São Paulo, fui encontrando e adquirindo muitos daqueles itens. Este Splinter of the Mind’s Eye era um deles, que adquiri só agora numa edição de 2015, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis. Escrito pelo “Rei das Novelizações” Alan Dean Foster, foi o primeiro romance original de Star Wars, primeiro passo na expansão do universo da space opera criada por George Lucas — que assina o prefácio. Foster também havia escrito, como ghost writer, a novelização creditada a Lucas, do primeiro Guerra nas Estrelas (1977; hoje, Episódio IV) ainda em 1976. Dei sorte de conseguir uma edição capa dura da Del Rey na Papirus. No ano 2000, em passagem rápida pelo Rio de Janeiro, Foster o autografou para mim. Lembro ainda que Han Solo e Chewbacca mereceram uma trilogia escrita por Brian Daley na mesma época de Splinter of the Mind’s Eye, contando aventuras da dupla antes deles conhecerem Luke Skywalker, Ben Kenobi e Leia Organa. Essa trilogia eu também consegui, numa edição omnibus em paperback. A vida é feita de pequenos troféus.

Como dá para ver pela ilustração de Ralph McQuarrie — uma das poucas artes de capa do artista que definiu a estética do universo de Star Wars —, a história confronta Luke e Leia com Darth Vader. A dupla de heróis vai a um planeta cuja direção está pensando em integrar a Aliança Rebelde. Eles sofrem um acidente e acabam caindo em um pântano. Isso acontece depois da destruição da Estrela da Morte, e nessa coisa do pântano tem-se algo do que veríamos de outro modo em O Império Contra-Ataca (1980). Depois de escaparem das feras do lugar e de chegarem a uma base de mineiros, eles acabam fazendo contato com uma mulher que lhes conta da existência de uma pedra preciosa capaz de ampliar os poderes de quem usa a força. A ação é intensa, com uma encrenca emendada na outra, culminando em um encontro com Vader nos salões de uma civilização subterrânea local. Esse é um dos pontos mais curiosos do romance: que ele seja em parte uma história de mundo perdido, e com todos aqueles pontos típicos desde H. Rider Haggard e Edgar Rice Burroughs. Falo do encontro com um povo tribal e violento que ataca os aventureiros em massa, mas que reconhece sua coragem como meio de acolhida e formação de aliança, com direito até a um duelo ritual vencido por Luke. É uma mistura estranha e surpreendente, e destoa da tendência peripatética dos heróis nos filmes. A ação, por sua vez, é sem parar — embora Foster atente para a necessidade dos protagonistas de se alimentarem e até repousarem, algo que raramente se vê nos filmes ou animações de Star Wars. A aventura é intensa, com lutas e encontros com feras monstruosas. Mas Foster nos lembra o quão jovens Luke e Leia eram nessa fase da saga. Eles brincam entre si, trocam olhares tímidos e partilham seus traumas. Leia ainda está abalada pela perda de Alderan e pelo interrogatório químico sofrido na Estrela da Morte. Fisicamente, ela sofre substancialmente durante o romance. Luke está em luto pela morte de Ben Kenobi, e também apanha bastante durante o combate ritual (outro detalhe sobrevivente da velha FC pulp de aventuras). Tendo em vista pelo quanto os dois passaram desse ponto em diante, a caracterização dos heróis atinge o leitor com grande singeleza e senso de vulnerabilidade.

The Druids, de Peter Berresford Ellis. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdsman Publishing Company, 1995 [1994], 304 páginas. Hardcover. Na escrita do romance “Archin” para o Desire Universe, cheguei em um trecho ambientado na Irlanda do século XIII. Daí a leitura deste livro de não ficção que aborda uma figura central da cultura celta: os druidas. Na visão de Berresford Ellis, eles compuseram a classe intelectual desses povos do ocidente europeu. Os filósofos naturais, médicos, juristas, historiadores e místicos. A perspectiva parece original, assim como o esforço em dissipar preconceitos e desinformação sobre os druidas que existiriam desde os tempos dos gregos e romanos clássicos, com seu mau hábito de chamar outros povos de bárbaros. Entre os primeiros capítulos, por exemplo, estão “Druids through Foreing Eyes” e “Druids through Celtic Eyes” — “os druidas por um olhar estrangeiro” e “por um olhar celta”. Ele também trata das mulheres druidas, repetindo o entendimento de que a mulher celta possuía maior participação na sociedade do que em outras partes da Europa, onde elas, segundo ele, seriam pouco mais do que moeda de troca.

The Druids, de Peter Berresford Ellis. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdsman Publishing Company, 1995 [1994], 304 páginas. Hardcover. Na escrita do romance “Archin” para o Desire Universe, cheguei em um trecho ambientado na Irlanda do século XIII. Daí a leitura deste livro de não ficção que aborda uma figura central da cultura celta: os druidas. Na visão de Berresford Ellis, eles compuseram a classe intelectual desses povos do ocidente europeu. Os filósofos naturais, médicos, juristas, historiadores e místicos. A perspectiva parece original, assim como o esforço em dissipar preconceitos e desinformação sobre os druidas que existiriam desde os tempos dos gregos e romanos clássicos, com seu mau hábito de chamar outros povos de bárbaros. Entre os primeiros capítulos, por exemplo, estão “Druids through Foreing Eyes” e “Druids through Celtic Eyes” — “os druidas por um olhar estrangeiro” e “por um olhar celta”. Ele também trata das mulheres druidas, repetindo o entendimento de que a mulher celta possuía maior participação na sociedade do que em outras partes da Europa, onde elas, segundo ele, seriam pouco mais do que moeda de troca.

Um detalhe muito interessante está na ideia de que personalidades importantes do mundo clássico seriam druidas tratados por ou que assumiram nomes romanizados. Entre eles, ninguém menos que o poeta Virgílio. Parte substancial do livro busca recuperar algo da cultura druida, que inclui não apenas a figura do sacerdote, mas também a do bardo e do médico e do brehon (o jurista celta). Essa reconstituição é erudita, quer dizer, a partir da comparação de escritos gregos, romanos e cristãos, com elementos de língua celta (gaélico, galês), pesquisas arqueológicas, folclore, costumes ritos e literatura sobreviventes. Um de seus argumentos centrais é o da continuidade parcial de crenças e costumes entre os celtas e os hindus, já que os celtas seriam parte do ramo indo-europeu. Na sua visão, muitos aspectos culturais comprovariam essa conexão, incluindo elementos musicais, artísticos e espirituais (como o princípio da reencarnação). Os druidas teriam uma filosofia muito próxima da natureza e da verdade nela encontrada. O autor duvida de que todos os relatos de sacrifícios humanos promovidos pelos druidas, presentes nas crônicas romanas, seriam fidedignos. Para ele, podem ter sido parte de uma narrativa de propaganda, caracterizando os celtas como bárbaros. Uma das suas especulações mais interessantes está na hipótese de que o conceito do Deus triúno (Pai, Filho e Espírito Santo) presente no catolicismo seria um sincretismo formado a partir de várias deidades triúnas dos celtas. Compreensivelmente, a Irlanda é o espaço preferencial para muitas das tentativas de recuperação do autor. É tudo muito especulativo, obviamente, mas não deixa de compor um quadro coerente (embora vago). Além disso, é instigante acompanhar o raciocínio de Berresford Ellis, que nos recorda ainda de que os anos de colonização agressiva dos ingleses, nos séculos 17 e 18, não foram apenas genocidas, mas também um crime contra a cultura e a história da Irlanda — e, por extensão, de toda a Europa ocidental. Ponha na conta do pensamento imperialista.

Arte de capa de Steven Lavis.

The Isles of the Blest, de Morgan Llywelyn. Nova York: Ace Books, June 1989, 170 páginas. Capa de Steven Lavis. Paperback. Embora Berresford Ellis mencione os druidas na literatura de fantasia em seu livro, Morgan Llywelyn é a única escritora que ele cita: em 1990, ela publicou um romance chamado justamente Druids. Este The Isles of the Blest é anterior, e se baseia em uma lenda celta que alguns creem ser o conto de fadas mais antigo da Europa ocidental. Na história e na lenda, Coonla é o herdeiro da chefia de um clã vitorioso na dinâmica tribal da Irlanda, o clã de Conn das Cem Batalhas. Mas ele deplora a guerra e a violência, e quando é procurado por uma espécie de fada, decide abandonar tudo para partir com ela para a Terra das Fadas na versão celta: as Ilhas de Blest, habitadas pelos Sythe. Lá, depois de conversar com golfinhos e de lutar contra um gigante, ele descobre um lugar sem tribulações ou suplícios. Todos os excessos são permitidos porque não há consequências. Luta-se por esporte sem trauma, vive-se praticamente ao ar livre porque as intempéries não têm efeito, e o amor é livre. Coonla, apesar de sua ingenuidade, alcança a admiração de figuras de peso nesse mundo das fadas. Mas ele só faz amizade de fato com uma espécie de leprechaum que ainda se lembra de como era a sua vida, no mundo dos mortais. Hipongas cuca-frescas, os Sythe não nutrem sentimentos verdadeiros de amor ou amizade por ninguém.

O que prende o herói a seu passado é o amor de sua mãe, sacrificada pelo druida do clã justamente para estar espiritualmente com o filho. Como o tempo se passa mais rápido aqui do que na Terra das Fadas, Conn acaba muito desanimado, envelhecido e com o seu clã enfraquecido, e o druida é exilado na floresta. Mas ele tem um poderoso insight e retorna para junto de Conn com uma solução para trazer Coonla de volta: ordenar aos membros do clã que passem a realizar uma espécie de ritual permanente de amorosa adoração ao herói. O episódio central é um combate em que Coonla é decapitado. Isso é uma condição especial mesmo na Terra das Fadas, e o espírito de sua mãe age nesse momento. Para voltar ao mundo mortal, ele deve enfrentar uma demanda (quest) em que precisa realizar uma proeza, impossível até para os Sythe, no fundo do mar. A sequência não ficaria estranha no filme do Aquaman. O retorno de Coonla ao seu mundo é melancólico, porém. Muito tempo se passou e há uma nova ordem no clã, além do fato de que poucos se lembram dele. O herói deixou nosso mundo em busca do mundo das fadas para se livrar da violência constante. Retornou por amor, mas, de volta, assim que se apresenta é desafiado para um duelo pelo novo líder, Cormac. Menos macambúzio, seu companheiro leprechaum parece se integrar mais facilmente, arrumando um “galho” com uma viúva calorosa. O estilo de Llywelyn neste romance é ligeiro e não tem muito em termos de ambientação, reconstituição histórica ou caracterização dos personagens, mas essa terrível ironia, tão humana, faz valer a leitura. Meu exemplar veio da Biblioteca do Condado de Clackomas, no Oregon (EUA), e conserva até o cartão de retirada. Mas está moído, depois de oito retiradas. O curioso da edição em paperback é o endosso, na contracapa, de ninguém menos que Ronald Reagan: “Eu me tornei um fã devoto.”

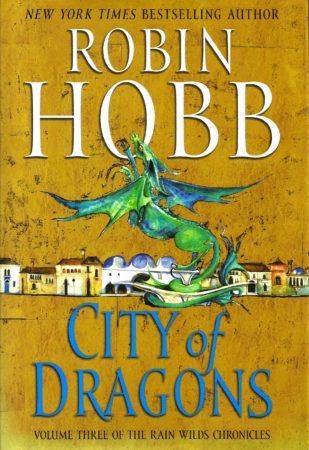

Arte de capa de Jackie Morris.

City of Dragons: Volume Three of the The Rain Wilds Chronicles, de Robin Hobb. Nova York: HarperVoyager, 2012, 334 páginas. Arte de capa de Jackie Morris. Hardcover. Ler a fantasia celta de Morgan Llywelyn me fez querer ler a alta fantasia de Robin Hobb, acelerando para terminar a série The Rain Wilds Chronicle. Este que é o terceiro volume da tetralogia eu consegui com o escritor Henrique Flory, que viajou aos States e me trouxe o livro. Hobb, cujo verdadeiro nome é Megan Lindholm, é um dos autores top da alta fantasia, provavelmente a melhor praticante do subgênero fomentado por Tolkien, no mundo atualmente. No Brasil, sua segunda trilogia, Os Mercadores de Navios-Vivos (Liveship Traders), está sendo publicada aqui pela LeYa. As duas séries se passam em um mesmo mundo secundário, apresentado aos leitores na Trilogia Farseer (Trilogia do Assassino, no Brasil), protagonizada por Fitz Farseer. Esta aqui se comunica com a dos Navios-Vivos, mas com pelo menos uma conexão com a segunda trilogia de Fitz, The Tawny Man. Essa conexão é a fêmea de dragão Tintaglia, uma das melhores coisas da trilogia dos Navios-Vivos, e que, em The Tawny Man, conseguiu um companheiro, um dragão gigante descongelado e trazido de volta à vida. Tintaglia e o garotão ainda estão se conhecendo, quando são emboscados por uma companhia de guerreiros armados, a serviço do monarca de Chauced. O episódio nos lembra que o mote principal da série é a intriga que ele põe em movimento, para conseguir partes de dragão que lhe permitam vencer a doença que o aflige. Apesar do tirano fazer sua aparição, uma novidade dentro da série, o grosso da narrativa continua seguindo os jovens da expedição que conduz os dragões mal-formados até a mítica cidade de Kelsingra, o país dos extintos elderlings e sua estreita associação com os dragões do passado. Fica claro, nesta aventura, que vários dos jovens tratadores estão se transformando em elderlings. No livro três, Kelsingra também vai se constituindo como uma personagem: a cidade que guarda memórias em suas paredes e artefatos. Em particular, Thymara e Rapscal, que, por insistência dele, estão se tornando um casal, passam a se nutrir dessas memórias. O processo não é livre de risco: muitas pessoas se perderam pelo contato com artefatos mágicos semelhantes. É o tema do vício e da dependência psicológica, muito frequente na obra de Hobb. O sexo entre os dois também não é algo simples, considerando que o contato com as águas do Rio Rain Wilds traz modificações corporais que tornam a gravidez algo potencialmente terrível. Robb continua tratando discretamente das encrencas do sexo adolescente, mas em uma cidade distante do território Rain Wilds, outra situação reforça a problemática da gravidez nesse contexto. Essa linha narrativa envolve a determinada e impetuosa Malta e seu marido Reyn Khuprus (que se tornarão muito conhecidos de quem acompanhar a trilogia dos Navios Vivos), e fica terrivelmente assustadora quando ela e seu bebê recém-nascido entram na mira dos contrabandistas de partes de dragões. Essa linha inclui um excruciante cena em que Malta se defende dos assassinos. Outra linha envolve o marido gay de Alise Kincarron, a jovem estudiosa de dragões que está em Kelsingra com os tratadores. Hest, o marido dandi, está em Bingtown, a capital dos clãs de mercadores. Ele entra na mira de um assassino enviado por Chalced pra forçá-lo a se mexer na direção desejada pelo monarca adoentado. Se Hest representa o lado dissimulado e malicioso do homossexual masculino, seu ex-amante Sedric Meldar expressa o oposto. Ele abandona o plano de enriquecer vendendo ele mesmo partes de dragão ao duque de Chalced, e encontra um amante mais honesto e franco no caçador Carson Lupskip, parte da expedição. Quem sabe, na Kelsingra do futuro os dois encontrarão uma sociedade mais tolerante. A divisão da narrativa em várias linhas diferentes faz de City of Dragons um romance mais capaz de expressar os talentos de Hobb. Aqui, vemos não apenas a intriga se adensar e ganhar o seu inevitável suspense, como testemunhamos os personagens amadurecendo e encontrando a si mesmo. Um processo tão ameaçado pelos antagonistas que se precipitam na direção de Kelsingra movidos pela ganância, quanto o destino dos dragões. Desde Tolkien, muito da alta fantasia trata de um momento pivotal em que o mundo mágico vai perder a magia em tal proporção que ele passa a se parecer mais com o nosso mundo. Na série Rain Wilds Chronicles, até aqui, Robin Hobb flerta com a noção inversa: o mundo secundário começa a testemunhar o ressurgimento de uma magia perdida e do mundo mágico existente antes do grande cataclisma. Você pode conferir minhas observações sobre o segundo livro aqui.

Quadrinhos

Arte de capa de Bob Cooper.

Star Wars Trilogia Thrawn 2: Ascensão da Força Sombria (Star Wars Thrawn Trilogy 2: Dark Force Rising), de Mike Baron (texto) e Terry Dodson & Kevin Nowlan (arte). Barueri-SP: Panini Books, 2018, páginas. Arte de capa de Bob Cooper. Tradução de Pedro Catarino & Mateus Ornellas. Capa dura. Em relação ao primeiro livro desta série que adapta a Trilogia Thrawn de romances de Star Wars escritos por Timothy Zahn, a dupla de artistas europeus Olivier Vatine & Fred Blanchard cedeu lugar aos americanos Terry Dodson & Kevin Nowlan. É pena, pois a mudança minou tanto a qualidade artística dos quadrinhos, quanto a própria narrativa. E olhe que sou fã do desenho de Dodson, aqui um pouco descaracterizada pela arte-final de Nowlan.

Assim como no primeiro livro, seguimos o Grande-Almirante Thrawn, um raro comandante imperial não-humano (embora humanoide), em seu esforço em reerguer o império galáctico. Com a Estrela da Morte 2.0 destruída e o Imperador Palpatine e Darth Vader mortos, o astuto almirante é a melhor aposta para virar o jogo contra a Aliança Rebelde. Seu objetivo imediato é se assenhorar de uma esquadra de belonaves perdidas. Mas tem consigo um aliado que pode se tornar um traidor: o velho jedi aloprado Joruus C’baoth, que mira capturar uma Princes Leia grávida de gêmeos, treiná-los como jedis e preencher ele mesmo o vácuo de poder surgido com a morte de Palpatine. Quanto aos heróis, eles não apenas buscam se antecipar a Thrawn encontrando a esquadra perdida, como ainda têm de lidar com o informante dentro da Aliança Rebelde. No livro anterior, todos os seus passos eram antecipados pelo grande-almirante, graças a esse informante. Luke e Lando Calrissian se envolvem com um ladrão de naves espaciais, enquanto Han e Leia têm de confrontar diretamente o conselho da Aliança. Mais tarde, Luke e a pirata espacial Mara Jade (que o universo expandido Legends nos informa que se tornou a mulher dele) confrontam C’baoth. Enquanto isso, Leia e Chewbacca estão presos em um planeta de escravos do império, que a respeitam por terem sido auxiliados no passado por ninguém menos que o pai dela, Darth Vader. Esse é um detalhe curioso e inquietante, que talvez traga algo de diferente à estranha aristocracia familiar criada por George Lucas. Mas o que se destaca mesmo nesse volume é a quantidade de mulheres de personalidade entre os coadjuvantes — coisa que nós não vimos nas duas trilogias lançadas por Lucas nos cinemas. A arte deste livro acaba sendo apenas competente, ficando no meio do caminho quando se trata tanto do hardware de Star Wars, quanto fisionomia dos personagens e paisagens exóticas. O destaque acaba sendo as ilustrações de Mathieu Lauffray, feitas para as capas da minissérie que é compilada no livro. Lauffray segue o padrão determinado pelo incrível cartazista de cinema Drew Struzan, embora com uma fração do seu brilho e vigor artístico. Ele compensa impondo o seu próprio estilo em composições de atmosfera e força dramática próprias. Superiores à capa de Bob Cooper.

—Roberto Causo

Universo Alien: Se os Extraterrestres Existem… Cadê Eles? (Alien Universe), de Don Lincoln. São Paulo: Editora Cultrix, 2017 [20313], 320 páginas. Brochura. Tradução de Humberto Moura-Neto & Martha Argel.

Universo Alien: Se os Extraterrestres Existem… Cadê Eles? (Alien Universe), de Don Lincoln. São Paulo: Editora Cultrix, 2017 [20313], 320 páginas. Brochura. Tradução de Humberto Moura-Neto & Martha Argel.

A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2015, 318 páginas. Brochura.

A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2015, 318 páginas. Brochura. Malditas Fronteiras, de João Batista Melo. São Paulo: Benvirá, 2014, 280 páginas. Texto de orelha de Luiz Bras. Brochura.

Malditas Fronteiras, de João Batista Melo. São Paulo: Benvirá, 2014, 280 páginas. Texto de orelha de Luiz Bras. Brochura.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Guia dos Personagens (Fantastic Beasts and Where to Find Them: Character Guide), de Michael Kogge. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2016, 144 páginas. Capa dura. Traduzido por Regiane Winarski.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Guia dos Personagens (Fantastic Beasts and Where to Find Them: Character Guide), de Michael Kogge. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2016, 144 páginas. Capa dura. Traduzido por Regiane Winarski.

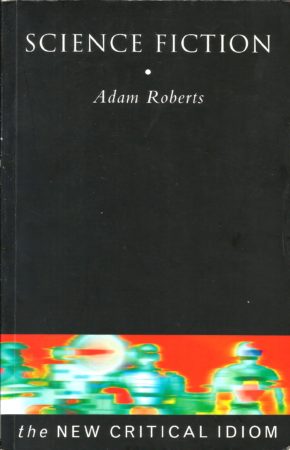

Science Fiction, de Adam Roberts. Londres & Nova York: Routledge, The New Critical Idiom, 2003 [2000], 204 páginas. Trade paperback

Science Fiction, de Adam Roberts. Londres & Nova York: Routledge, The New Critical Idiom, 2003 [2000], 204 páginas. Trade paperback

O Menino da Rosa, de Tony Monti. São Paulo: Editora Hedra, 2008, 48 páginas. Texto de orelha de Marcelino Freire. Brochura.

O Menino da Rosa, de Tony Monti. São Paulo: Editora Hedra, 2008, 48 páginas. Texto de orelha de Marcelino Freire. Brochura.

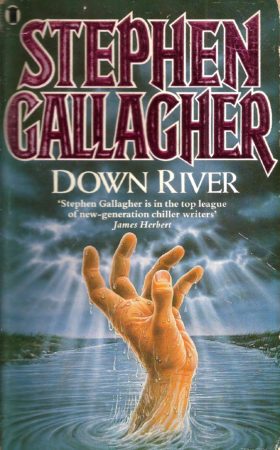

Down River, de Stephen Gallagher. Londres: New English Library, 1990 [1989], 362 páginas. Paperback.

Down River, de Stephen Gallagher. Londres: New English Library, 1990 [1989], 362 páginas. Paperback.

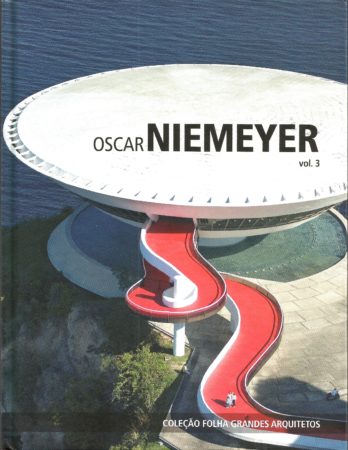

Oscar Niemeyer, de Guilherme Wisnik. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 2, 2011, 80. Páginas. Capa dura.

Oscar Niemeyer, de Guilherme Wisnik. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 2, 2011, 80. Páginas. Capa dura.

Le Corbusier (Le Corbusier), de Stefania Suma. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 5, 2011, 80 páginas.

Le Corbusier (Le Corbusier), de Stefania Suma. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 5, 2011, 80 páginas.

1. Logan, dirigido por James Mangold

1. Logan, dirigido por James Mangold