Quando soube do projeto do filme Rogue One: Uma História Star Wars (Rogue One: A Star Wars Story), achei que era uma boa ideia.

O sétimo episódio da série principal, O Despertar da Força, foi uma decepção. Talvez um filme solo, com uma outra proposta e livre da pressão de reproduzir os efeitos emocionais dos primeiros filmes da franquia, tivesse mais sorte. Mesmo assim, admito que me esforcei para não criar uma expectativa em torno do filme dirigido por Gareth Edwards e escrito por Chris Weitz e Tony Gilroy. Vi uns trailers, mas perdi toda a polêmica em torno de cenas deletadas ou sequências refilmadas.

A premissa é contar a história do grupo de agentes da Aliança Rebelde que conseguiu roubar os planos de engenharia da Estrela da Morte e entregá-los à nave consular com a Princesa Leia Organa a bordo. Por sua vez, como sabemos pelo filme Guerra nas Estrelas (1977) — t.c.c. Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança –, Leia foi forçada a entregar os planos a Obi Wan Kenobi por meio do robô R2D2 e do jovem herói em formação, Luke Skywalker. No caminho para restituir os planos a ela, o bando mambembe, acompanhado desde o início pelo robô C3P0, acaba alugando os serviços do contrabandista espacial Han Solo e de seu co-piloto Chewbacca. Rapidamente, o espectador do filme inaugural da franquia foi conhecendo também os vilões Darth Vader e Moff Tarkin.

Rogue One recorre a uma nova heroína, a jovem encrenqueira Jyn Erson (Felicity Jones), para mover a trama e galvanizar o grupo de agentes rebeldes. Jyn é filha do cara que projetou a Estrela da Morte, o gênio da engenharia espacial Galen Erson (Mads Mikkelsen). Significa que, mesmo sendo uma heroína relutante, ela tem um interesse pessoal em atender ao apelo dos rebeldes em encontrar os planos da estação espacial capaz de destruir planetas com um único disparo (os planos estariam, supõe-se, com o seu pai).

E assim, eu me sentei no Cine Bristol do Center 3, em plena Avenida Paulista, para ver o filme com minha esposa Finisia Fideli e nosso filho Roberto Fideli (o crítico de cinema do site Who’s Geek) em 21 de dezembro do ano passado.

Pôster de Rogue One distribuído em sessões do filme em salas IMAX de São Paulo.

Foi o filme começar, e comecei a torcer o nariz.

A projeção estava muito escura — um problema com os filmes 3D, mesmo quando exibidos em “2D”. Problema contra o qual o crítico Roger Ebert já alertava logo depois do furor em torno do 3D causado pelo filme de James Cameron, Avatar (2009). Em Rogue One, havia pouco contraste, e com isso o espectador (ou este espectador) não conseguia entrar nos ambientes. Fossem eles a casa de Galen Erson, a insossa nave do soldado das forças especiais rebeldes Cassian Endor (Diego Luna), no reduto underground do radical Saw Gerrera (Forrest Whitacker), ou na base do Império onde a Estrela da Morte foi planejada.

Além disso, a música de Michael Giacchino atropela as cenas — ao contrário daquela de John Williams para a primeira trilogia, que conduzia o clima e sublinhava as situações com perfeição. E o enquadramento favorecido por Edwards é monótono: plano americano para os personagens, tomada “épica” para apresentar as estruturas, e panorâmica do alto para as cenas de destruição em massa (a Estrela da Morte faz dois disparos devastadores, no filme).

O esquema narrativo é semelhante ao de Os Sete Samurais (1954), do mestre japonês Akira Kurosawa — um esquema que George Lucas soube mascarar melhor em Guerra nas Estrelas, mesmo reconhecendo a influência. Especialmente no encontro e recrutamento dos diversos heróis, ao longo do caminho. A primeira parada de Jyn e Cassian é no planeta Jedha, onde existe um cristal usado antes nas baterias dos sabres de luz, e agora empregado na formação do raio destruidor da Estrela da Morte. É um recurso que parece olhar para o lado — para os “cristais dilithium” de Star Trek –, mais do que oferecer uma novidade.

Jedha é outro mundo desértico e rochoso, como o original Tatooine ou o saárico Jaku do Episódio VII. Seu nome, o vínculo com a tecnologia jedi e a repetição de um mantra sobre a força pelo guerreiro cego Chirrut Îmwe (Donnie Yen) sugerem que Jedha seria uma espécie de “planeta de origem dos jedi”, mas isso não é aprofundado. É mais ousada e interessante a sugestão de uma insurgência fanática, liderada por Gerrera, contra a ocupação imperial. Um ataque é mostrado, com direito a tanques nas ruas. Os dois heróis intervém e são capturados pelos fanáticos de Gerrera. Como resultado, saem do planeta com mais três recrutados: Chirrut, seu guarda-costas Baze Malbus (Wen Jiang) e o piloto desertor do império, Bodhi Rook (Riz Ahmed).

O grupo incrementado vai ao planeta rochoso Eadu, onde estão os engenheiros criadores da Estrela da Morte. Ali ocorre uma sequência debaixo de chuva, envolvendo os heróis, Galen Erson e o ambicioso oficial do império Orson Krennic (Ben Mendelsohn). Não há uma razão plausível para a sequência ao ar livre, exceto permitir a tensão entre o movimento de Jyn para chegar até seu pai, e a ordem recebida por Cassian de eliminar Galen assim que possível (no caso, com Cassian atuando como franco-atirador).

Krennic é o único vilão novo do filme, mas sem carisma ou personalidade. Darth Vader e Moff Tarkin também aparecem no filme — o primeiro interpretado por dois atores diferentes (Spencer Wilding & Daniel Naprous), e o segundo recriado digitalmente. Os dublês de corpo que fazem Vader não têm a força nem a presença ou a qualidade sombria que David Prowse imprimiu no Vader da primeira trilogia; um deles dá passinhos laterais, quando se detém atrás de Krennic… James Earl Jones volta a emprestar sua rara voz de baixo, para o personagem. Já Tarkin, interpretado em 1977 pelo agora falecido Peter Cushing, funciona melhor como personagem digital do que a Princesa Leia (a aparência de Carrie Fisher sendo rejuvenescida pelas IGPs), mas não menos vesgo…

A equipe de heróis acaba voltando à lua Yavin, onde se encontra a base rebelde secreta. Lá, mais uma vez o espectador é exposto à miopia tática e ao espírito burocrático da sua liderança. Certamente, o desejo de relativizar o heroísmo dos rebeldes faz parte das intenções do filme. Mas depois de descobrirmos, com os episódios I, II e III, que os jedi não eram mais que um bando de burocratas sonolentos, por que descobrir que os generais da Aliança seguem padrão semelhante deveria trazer algo de impactante à nossa visão da série?

Star Wars sempre foi uma space opera mais focada no exótico do que no seu lado militar. Mas Rogue One é mais space opera militar do que outra coisa. Essa proposta se configura com mais força no terço final do filme, ambientado no planeta Scarif, onde o grupo liderado por Lyn vai tentar se apossar dos planos da Estrela da Morte, guardados em uma espécie de arquivo imperial protegido por um escudo energético que envolve o planeta.

O primeiro Guerra nas Estrelas tinha várias sequências inspiradas em antigos filmes de guerra. Quando o Millennium Falcon “escapa” da Estrela da Morte, sua luta contra uma esquadrilha de caças Tie lembra uma Fortaleza Voadora combatendo Messerschmitts na Segunda Guerra Mundial. Do mesmo modo, os caças X e Y lutando em torno da Estrela Morte reproduzem cenas do filme A Batalha da Inglaterra (1969). Já o truque de lançar um míssil de prótons no exaustor da base imperial lembra as situações do filme Inferno nos Céus (1964), em que bombardeios De Havilland Mosquitos têm de atacar um depósito alemão de combustível para os foguetes V2, enfiado entre os paredões de um fiorde… Mas a sequência final de Rogue One parece inspirada na recente minissérie O Pacífico — ela mesma monótona e impertinente.

Certamente, o exótico também ficou de fora, eu creio, em razão da estranha inabilidade de Gareth Edwards. Planetas, E.T.s, artefatos, espaçonaves… tudo parece descolorido e desperdiçado. É claro que Edwards tem o direito e a liberdade de trazer outro tom e outro estilo à franquia. Mas é bom lembrar que George Lucas temperou o exotismo de Guerra nas Estrelas com um estilo naturalista e casual. Essa sempre foi uma marca de Lucas, de THX 1138 (1971) a Loucuras de Verão (1974), seus primeiros sucessos, mas que ele foi perdendo por causa das demandas estáticas da tela verde… Nada impediria Edwards de estudar essa combinação preciosa e bem-sucedida no passado, e trazê-la para o seu filme. Difícil entender por que ele não conseguiu chegar perto do melhor do que Lucas pôde realizar. Também é curioso que o roteirista Tony Gilroy (famoso pela série Bourne) possua a mesma marca de casualidade e naturalismo, ainda que em uma modulação diferente. É uma qualidade rara e extremamente interessante para o cinema de ficção científica, mas também ausente ou aguada, em Rogue One…

Apesar de todas as minhas críticas, a sequência final — com ações em terra e em órbita — é dinâmica e bem orquestrada. Alcança um clímax emocional após o outro, demonstrando que seus personagens superficiais de algum modo calam no espectador. Culmina com uma eletrizante cena em que testemunhamos uma aterrorizadora ação de Vader em combate em ambiente fechado. Essa última cena deve se acoplar, em termos de continuidade e de emotividade, à fabulosa sequência de abertura de Guerra nas Estrelas. Mas a rigor, não o faz.

Do mesmo modo, a rigor, Rogue One não se conecta às melhores características de Guerra nas Estrelas. Salvo pelo desenho de produção mais moderno, por essa sequência com Vader mencionada acima, e pelo robô K-2S0 (Alan Tudyk) e sua personalidade divertida e dedicada, o filme também não traz novos pontos de interesse.

–Roberto Causo

Meus Filmes Favoritos de 2016

Não fui ao cinema tanto quanto gostaria — cinema nunca é demais! — em 2016, mas de qualquer modo, segue a minha lista dos melhores filmes do ano.

- Animais Fantásticos e Onde Habitam (fantasia, dirigido por David Yates)

- A Chegada (ficção científica, dir. Denis Villeneuve)

- Sully: O Herói do Rio Hudson (suspense, dir. Clint Eastwood)

- A Qualquer Custo (ficção de crime, dir. David Mackenzie)

- Capitão América: Guerra Civil (ficção científica, dir. Irmãos Russo)

- Star Trek: Sem Fronteiras (ficção científica, dir. Justin Lin)

- Doutor Estranho (fantasia, dir. Scott Derrickson)

- Poder e Conspiração (mainstream, dir. James Vanderbilt)

- Rogue One: Uma História Star Wars (ficção científica, dir. Gareth Edwards)

O pôster de Animais Fantásticos e Onde Habitam.

Claramente, em minha opinião e em termos de qualidade, não foi um bom ano para as grandes franquias de space opera ou de super-heróis. O destaque da ficção científica foi um raro filme de primeiro contato com alienígenas, A Chegada, inteligente, sutil e muito bem dirigido. Porém, Animais Fantásticos e Onde Habitam excede em todos os componentes de produção e direção, que nos colocam na Nova York de 1926, transformada pela magia. Sem ser pretensioso, é um encantador convite ao maravilhamento lançado em uma época em que esse sentimento tão essencial para a condição humana parece impossível perante as muitas crises que atingem o planeta. Nesse sentido, o filme também emenda uma crítica ao American way of life, resgatando a aura dos antigos filmes de Frank Capra (Aconteceu Naquela Noite, O Galante Mr. Deeds, Do Mundo Nada se Leva, A Mulher Faz o Homem, Adorável Vagabundo…) nos quais, em meio ao cinismo da vida moderna, é preciso encontrar força de caráter e solidariedade. Parece uma crítica sob medida para a América que Donald Trump quer criar.

–Roberto Causo

Minhas Melhores Leituras de 2016

Ser um prestador de serviços editoriais significa que nem sempre você pode dedicar seu tempo a ler o que gostaria, e ser um escritor dedicado a um universo de space opera significa concentrar suas leituras nesse subgênero de interesse. Eu certamente gostaria de acompanhar todo o campo da ficção especulativa com maior afinco e diversidade. Relaciono 12 indicações, de 50 livros lidos no ano.

- Fool’s Assassin: Book I of the Fitz and the Fool Trilogy, de Robin Hobb (alta fantasia). A melhor autora de fantasia da atualidade retorna pela segunda vez ao universo da Trilogia do Assassino (como foi batizada no Brasil). Fitz é um dos meus personagens favoritos em toda a fantasia.

Arte de Ursula Dorada

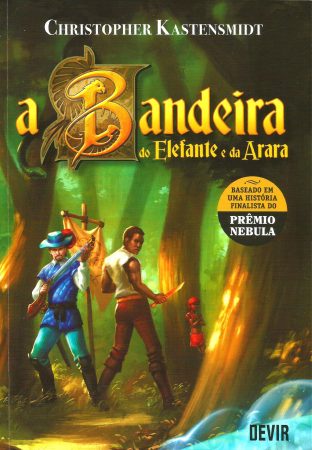

- A Bandeira do Elefante e da Arara, de Christopher Kastensmidt (fantasia heroica). O americano Kastensmidt, que vive no Brasil, está mudando a cara da fantasia brasileira com a série A Bandeira do Elefante e da Arara, plasmada num romance fix-up movimentado, romântico, divertido e que apresenta um Brasil Colônia mágico cheio de monstros.

- The Lost Gate, de Orson Scott Card (fantasia contemporânea). Li pela terceira vez o volume inaugural da série estrelada pelo mago de portais Danny North, e o romance que transita entre o aqui e o agora e um mundo mágico não perde a magia.

- The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan, de Michael Hastings (não-ficção, reportagem). Livro escrito com ironia pelo jornalista da Rolling Stone que encerrou a carreira do General Stanley McChrystal. Oferece uma janela assustadora para as altas rodas políticas e militares na era da “guerra contra o terror”. Hastings morreu violentamente, em circunstâncias suspeitas.

- The Swerve: How the World Became Modern, de Stephen Greenblatt (não-ficção, história). Livro ganhador do Pulitzer, sobre o tratado clássico de filosofia natural que, no Renascimento, apresentou ao mundo o pensamento científico: A Natureza das Coisas, de Lucrécio.

- Cuckoo’s Egg, de C. J. Cherryh (ficção científica). Mistura fascinante de FC de aventura e FC antropológica, é um dinâmico romance curto escrito no estilo telegráfico de Cherryh, com alguns pontos de contato com O Jogo do Exterminador, clássico de Scott Card. Um dos romances de FC da década de 1980 que não pude ler quando garoto.

- Uma Criança Única, de Guojing (fantasia para crianças). Uma tocante história em quadrinhos sem texto, que nos leva à fumacenta China e o seu difícil relacionamento com a infância.

- E de Extermínio, de Cirilo S. Lemos (ficção científica steampunk). O segundo romance de Lemos, a revelação da Terceira Onda da Ficção Científica Brasileira, é uma movimenta aventura envolvendo retrofuturismo, história e política brasileira.

- O Teorema das Letras, de André Carneiro (ficção científica, coletânea). O primeiro livro póstumo de Carneiro é o seu quinto livro de histórias, com um “ensaio canonizador” do Prof. Ramiro Giroldo.

- Samaritan, de Richard Price (mainstream/ficção de crime). Li este romance duas semanas antes da estreia da minissérie The Night Of, da HBO, escrita por Price. Os dois trabalhos têm a mesma característica e explorar a posição precária da solidariedade humana no mundo moderno.

- The Dervish House, de Ian McDonald (ficção científica). Durante os primeiros anos deste século, McDonald se dedicou a um dos projetos literários mais interessantes da FC: abordar o futuro próximo das economias emergentes do Terceiro Mundo, países como Índia, Brasil e Turquia. Este, claro, é ambientado na Turquia. Pena que o enredo simplista não esteja no nível do rico estilo de McDonald.

- Bilac Vê Estrelas, de Ruy Castro (ficção científica humorística). Esta novela é uma FC ambientada no Brasil do século XIX envolvendo personagens e projetos aeronáuticos que existiram de fato, mas que aqui atraem a ganância de estrangeiros.

Aqui também, a fantasia superou a ficção científica. Robin Hobb (Megan Lindholm) é o máximo, embora às vezes arraste demais o desenvolvimento dos seus romances. Por escrever space opera militar, é de se esperar que eu leia alguma não ficção sobre o assunto. O livro de Michael Hastings é bem escrito, revelador e, por tratar da “guerra contra o terror”, ainda se encontra na ordem do dia. Também tenho encontrado muita inspiração em livros de arte de FC, e em 2016 apreciei em especial The Art of Halo 5: Guardians, com designs incríveis gerenciados pelo artista francês Sparth; e Frank Kelly Freas: As He Sees It, de Frank Kelly Freas & Laura Brodian Freas, nem tanto pelas ilustrações, mas pelo texto divertido e com grande insight sobre o fandom americano de FC. Não li tanta FC e fantasia brasileira em 2016, quanto gostaria (além dos listados, li três outros). Cirilo S. Lemos e Christopher Kastensmidt estão na pequena lista de autores da Terceira Onda da FC Brasileira que é obrigatório acompanhar. Espero ler mais brasileiros em 2017.

–Roberto Causo