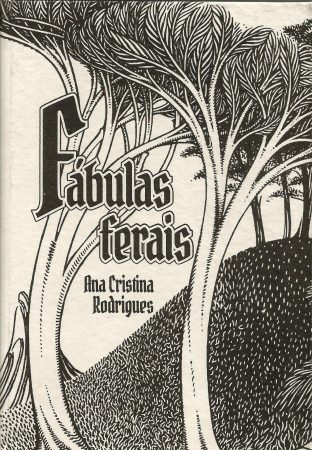

O ano começa como o ano anterior havia terminado com um livro de Ana Cristina Rodrigues, e começo este com outro livro da mesma autora. A fantasia foi bem representada nas minhas leituras de janeiro, que também incluíram, porém, FC cyberpunk e feminista.

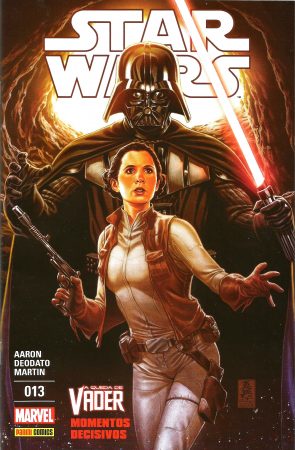

Arte de capa de Frede Tizzot.

Fábulas Ferais: Histórias dos Animais de Shangri-lá, Conforme Relatadas no Atlas Ageográfico dos Lugares Imaginários, de Ana Cristina Rodrigues. Curitiba: Arte & Letra Editora, 2017, 86 páginas. Capa de Frede Tizzot. Capa dura artesanal. O último livro que li em dezembro do ano passado foi Minicontos de Fadas (Aquário, 2017), de Ana Cristina Rodrigues, e o mês de dezembro foi substancialmente dedicado à leitura de livros da Arte & Letra Editora, de Curitiba. Então eu começo 2018 lendo outro livro de Ana Cristina, e um lançado pela Arte & Letra. Trata-se de um livro particularmente bem cuidado nos seus aspectos gráficos, com uma maravilhosa capa dura artesanal de Dani Shuster & Patricia Jaremtchuk.

O título já nos diz que se trata de uma montagem de fábulas de animais, mas o reino de Shangri-lá, por agrupar bichos de todos os cantos e de espécies de continentes diversos, tem uma qualidade própria de Nárnia, a imortal criação de C. S. Lewis. Inclusive, apresenta animais fabulosos como quimeras e minotauros. O livro é o primeiro título de um universo maior, o do “Atlas Ageográfico de Lugares Imaginados”, que já tem página no Facebook. A estrutura de Fábulas Ferais é episódica (valendo aí um índice, algo que o livro deixou de fora) e envolve as encrencas políticas e guerreiras dos bichos na cidade fortificada, de como a quimera Gilgamesh chegou ao poder e como foram as primeiras lutas contra os seres humanos. Ao final de cada episódio tem-se excertos de verbetes do atlas em questão (existe uma disparidade, atribuída não sei ao que, no título do atlas, entre o que aparece no livro e o que vemos no Facebook). A sugestiva capa de Frede Tizzot, feita sobre a arte “The Haunt of the Troll” (1910), de Reginald L. Knowles (1879-1951), tem movimentos sutis e foge do óbvio. Tizzot também assina o elegante projeto gráfico, que valoriza muito o livro.

Arte de capa de Steve Gilberts.

The Long Look, de Richard Parks. Detroit: Five Stars, 1.ª edição, setembro de 2008, 298 páginas. Capa de Steve Gilberts. Hardcover. Há alguns anos, contei a Christopher Kastensmidt que gostava muito das histórias de fantasia do escritor americano Richard Parks, e encontramos nisso algo em comum. Eu até havia tentado, sem sucesso, selecionar uma história de Parks para aparecer na série Asas do Vento, a coleção de livros de bolso da Devir Brasil. Christopher me presenteou, então, com dois livros de Parks. Este romance de alta fantasia, The Long Look, e a coletânea de histórias The Ogre’s Wife (2002).

O romance é o primeiro de uma trilogia apresentando Tymon the Black, um mago adepto da ilusão, do uso de golens e de uma vidência precognitiva conhecida como “long look“. Conhecer o futuro faz com que ele se mexa para minimizar a dor e a miséria da guerra, e corrigir injustiças (quando possível). É acompanhado pelo anão e aspirante a cronista Seb — um tipo inteligente e que, pelas indicações respingadas no texto, é tão bom de briga quanto Bruce Lee. A eles se agrega, lá pelo meio do livro, um aprendiz de feiticeiro que a dupla salva de um matador de aluguel. Outros personagens secundários também aparecem e têm um bom tratamento — especialmente as mulheres: a Princesa Ashesa em particular. As mulheres são retratadas como firmes em suas posições e o feminismo que projetam não soa estridente, parecendo pessoal e natural a elas. Ao contrário de muita fantasia por aí, os personagens de Parks, heróis ou vilões, têm motivações compreensíveis e ancoradas nas circunstâncias sociais e políticas que, embora apenas esboçadas, parecem bastante concretas ao leitor. A ficção de Parks se caracteriza pela inteligência, sutileza, simpatia pelos personagens e eficiência enganadora em todos os fundamentos da composição literária. De fato, o romance tem uma aura tanto de alta fantasia tolkieniana quanto de contos de fadas, o que em si já uma realização. Mas há traços subversivos costurados em cada elemento — a começar pelo herói, Tymon, que, para ser efetivo dentro da política palaciana do seu mundo, precisa se apresentar como vilão.

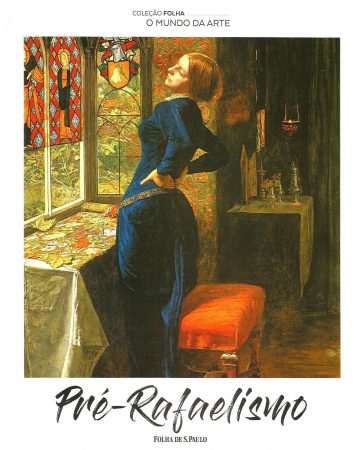

Arte de capa de John Everett Millais.

Pré-Rafaelismo (Pre-Raphaelites), de Robert de la Sizeranne. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha O Mundo da Arte volume 27, 68 páginas. Capa de John Everett Millais. Tradução de Gil Reyes. Capa dura. Existiu uma arte de fantasia, antes da fantasia como gênero literário existir — ou enquanto os elementos que viriam a dar forma à fantasia ainda eram peneirados nos agitos do século 19. Essa arte, especialmente na Inglaterra, foi a pintura Pré-Rafaelita, surgida a partir de 1846 e galvanizada em torno da Irmandade Pré-Rafaelita, um grupo de jovens artistas descontentes com o academicismo e o Neo-Classismo da época. Pregavam a atenção ao detalhe e à natureza, a recuperação de temas da Idade Média e do Renascimento (anteriores a Rafael), da cultura clássica e do folclore, e a pintura in loco — uma prática que chegou a render imagens de precisão fotográfica. É fácil reconhecer sua influência na ilustração realista de fantasia feita por Kinuko Y. Craft, Janny Wurts, Stephen Youll, Donato Giancolla e dúzias de outros artistas.

Uma disposição interessante dos pré-rafaelitas — especialmente no seu agitador, Ford Madox Brown (1821-1893) — estava no interesse de popularizar a arte, em um país eminentemente elitista. É adequado, portanto, que tenham tido impacto na ilustração de um gênero popular como a fantasia. O movimento Arts & Crafts, do qual alguns pré-rafaelitas foram fundadores (como William Morris) ou membros, também deve se conectar com essa postura. (O Arts & Crafts também tem suas digitais na arte de fantasia, como no trabalho muito romântico de Thomas Canty.) O autor, de la Sizeranne, lista outros três nomes além de Brown, como importantes para a primeira hora do movimento: Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt e John Everett Milais. Mas ele também aponta o trabalho do crítico John Ruskin, como essencial para o estabelecimento da nova escola. Os livros dessa série tem uma seção que discorre sobre os principais artistas de cada escola ou movimento, e aqui os selecionados são Hunt, Millais, Rossetti, Brown, Edward Burne-Jones, e William Morris. Certos nomes da segunda hora do movimento acabaram ficando de fora, embora tenham pintado algumas das obras mais conhecidas e influentes do pré-rafaelismo: John William Waterhouse e Edmund Blair Leighton (que aparecem em outras partes do volume). De qualquer modo, este é um livro acessível e bem interessante para o fã de fantasia e de sua ilustração editorial. Para sublinhar ainda mais a conexão do seu assunto com a arte de fantasia, veja este ótimo artigo no blog de Terri Windling (em inglês), que enfatiza a vinculação da escola com o Romantismo.

Lady of Shallot, baseado no poema arturiano de Alfred, Lord Tennyson, é uma adorável pintura de John William Waterhouse, ausente do livro.

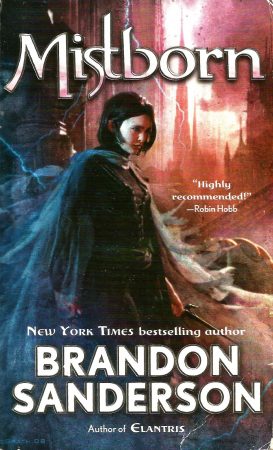

The Peripheral, de William Gibson. Nova York: Putnam’s, 1.ª edição, 2014, 486 páginas. Hardcover. Aqui no Brasil, a Editora Aleph, de São Paulo, retomou a sua publicação de ficção científica no século 21 com a obra de William Gibson, que se tornou um dos seus carros-chefes. Mas este romance de FC de futuro próximo e viagem no tempo (tema novo para Gibson) ainda não apareceu por aqui. Estava comigo há algum tempo e o que me fez tirá-lo da estante foi uma entrevista feita com Gibson, publicada por Elizabeth Hand na edição de ressurgimento da revista OMNI. O que me chamou a atenção foi a hipótese de se tratar da primeira narrativa de viagem no tempo, escrita por Gibson. Não é bem, mas chega perto.

The Peripheral, de William Gibson. Nova York: Putnam’s, 1.ª edição, 2014, 486 páginas. Hardcover. Aqui no Brasil, a Editora Aleph, de São Paulo, retomou a sua publicação de ficção científica no século 21 com a obra de William Gibson, que se tornou um dos seus carros-chefes. Mas este romance de FC de futuro próximo e viagem no tempo (tema novo para Gibson) ainda não apareceu por aqui. Estava comigo há algum tempo e o que me fez tirá-lo da estante foi uma entrevista feita com Gibson, publicada por Elizabeth Hand na edição de ressurgimento da revista OMNI. O que me chamou a atenção foi a hipótese de se tratar da primeira narrativa de viagem no tempo, escrita por Gibson. Não é bem, mas chega perto.

Apenas dois personagens detêm o ponto de vista narrativo, cada um se ocupando de um linha do livro: Flynne Fisher, uma jovem americana do futuro próximo; e Wilf Netherton, um inglês do futuro não tão próximo. Os dois começam a se aproximar depois que Flynne é recrutada por seu irmão, Burton, um veterano de guerra, para substituí-la naquilo que ela acredita ser o beta-teste de um game de realidade virtual. Isso enquanto Burton vai dar um pau num grupo fundamentalista cristão numa cidade vizinha. Ele é preso e demora para voltar. No ínterim, a garota testemunha uma espécie de assassinato usando agentes nanitas, numa Londres estilizada do futuro. Acaba sendo que não era um game, mas o modo que os aristocratas das cleptocracias europeias frequentadas por Wilf encontraram para se divertirem “viajando no tempo”. O rationale científico é de que se a viagem no tempo é impossível, o fluxo de dados do passado para o futuro não o é (uma noção que Gibson tirou do colega cyberpunk Rudy Rucker, um matemático). A consciência de Flynne é levada ao futuro para atuar lá tripulando uma espécie de robô ou androide chamado de periférico (daí o título). Esse futuro é descrito como o resultado das agressões ambientais e sociais que estamos armando agora, após um evento conhecido ironicamente como “Jackpot” (o grande prêmio do caça-niqueis). É mais ou menos o que Bruce Sterling chamou de “heavy weather” no romance Tempo Fechado: condição de vida global, marcada pelas consequências da crise climática. Pode ser que o objetivo dos aristocratas com o truque temporal fosse inicialmente só a recreação exclusivista, mas ao longo do romance vai surgindo a hipótese de intervenções seletivas no passado (o nosso futuro próximo) que tornem o Jackpot menos grave. Para isso, manipulações financeiras e de compra e venda de empresas coloca Flynne e seus associados sentados na grana, mas tendo que se defender do crime organizado e de policiais e federais (chamados lá de “Homers”: de Homeland Security) corruptos. Obedecendo a um certo padrão estabelecido desde Neuromancer, em 1984, The Peripheral firma logo cedo algumas encrencas para os protagonistas e alguns mistérios, colocando-os em movimento lento até revelações que assustam pelo seu retrato tanto de uma aristocracia que parece monstruosa, quanto de desenvolvimentos tecnológicos que nos fazem encolher em nossa condição humana. No caminho, toma-se contato com uma plêiade de personagens estranhos, excêntricos, bizarros mas quase sempre camaradas. A construção do futuro (ou futu-ros, aqui) é, como de hábito, um ponto forte de Gibson. Tanto o degradado futuro próximo de Flynne, que vive em uma América rural meio desértica e sem perspectiva, quanto o futuro pós-humano de Wilf. Mas as descrições muitas vezes brilhantes são alternadas com uma exposição por meio de diálogos rápidos que acabam recorrendo ao cacoete de um personagem sempre dizendo algo do tipo, “Hã, o quê?”, para se tornarem mais claros. A prosa de Gibson está mais minimalista neste romance, e algo da densidade e das suas marcas de estilo foi perdido com isso. Existe um papo de que The Peripheral vai virar uma série de TV, com o envolvimento do diretor Christopher Nolan.

Arte de capa de Qiu Ying.

Arte Chinesa (Chinese Art), de Stephen W. Bushell & Pierre Emmanuel Klingbeil. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção O Mundo da Arte vol. 30, 2017, 68 páginas. Arte de capa de Qiu Ying. Tradução de Gil Reyes. Capa dura. O primeiro romance de Shiroma, Matadora Ciborgue tem como título provisório “Cerco em Ulaambaatar”, e nele a heroína se envolve com uma organização criminosa interestelar semelhante às tríades chinesas: a T’ien-Ti-Hwey da Era Galáctica. Para explorar alguma coisa da cultura chinesa no romance, comecei a minha pesquisa com este livro. A primeira coisa que se pode dizer sobre ele é que não se fixa em um movimento, estilo ou escola, como a maioria dos títulos da coleção. Isso provavelmente é inevitável, e o aspecto panorâmico se destaca.

A introdução abre com a interessante afirmativa de que a China não é um país tão fechado quanto se imagina. Não obstante, o livro parece ser composto tanto do material selecionado para o passeio panorâmico, quanto de ausências, já que é uma adaptação, por Klingbeil, do trabalho de Bushell — que morreu em 1908. Mesmo assim, o livro, belamente ilustrado com fotografias de primeira categoria, fornece uma visão geral das direções que a arte chinesa tomou desde a antiguidade, com seções sobre arquitetura, entalhes e artes de lapidação, materiais manufaturados e arte pictórica. A característica da “geomancia” (ou feng-shui) na arquitetura é das mais interessantes. Por outro lado, o único artista chinês nomeado contando com reprodução de obra de sua autoria na seção de arte pictórica é Qiu Ying, que aparece na capa. A atualização mais óbvia é a inclusão dos Guerreiros de Xian, do Exército de Terracota descoberto em 1974, bem depois da morte de Bushell.

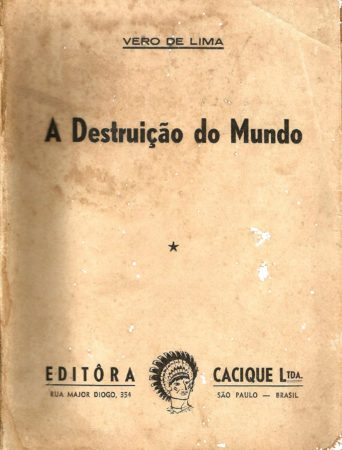

A Destruição do Mundo, de Vero de Lima. São Paulo: Editora Cacique, s.d. [1955?], 182 páginas. Brochura. Mais uma leitura de ficção científica brasileira do Período Pioneiro (1857-1957), visando a versão “revista e ampliada” de Ficção Científica, Fantasia e Horror no Brasil. Trata-se de um romance curto ambientado nos Estados Unidos em futuro próximo, escrito originalmente em 1936. Na nota inicial, Vero de Lima conta que o apresentou inicialmente a Monteiro Lobato. (O próprio Lobato havia ambientado um romance nos EUA, o infame O Presidente Negro ou O Choque das Raças, de 1925.) A primeira parte do romance apareceu como uma novela, no jornal A Época, sob o pseudônimo de “J. Allan Patrick”.

A Destruição do Mundo, de Vero de Lima. São Paulo: Editora Cacique, s.d. [1955?], 182 páginas. Brochura. Mais uma leitura de ficção científica brasileira do Período Pioneiro (1857-1957), visando a versão “revista e ampliada” de Ficção Científica, Fantasia e Horror no Brasil. Trata-se de um romance curto ambientado nos Estados Unidos em futuro próximo, escrito originalmente em 1936. Na nota inicial, Vero de Lima conta que o apresentou inicialmente a Monteiro Lobato. (O próprio Lobato havia ambientado um romance nos EUA, o infame O Presidente Negro ou O Choque das Raças, de 1925.) A primeira parte do romance apareceu como uma novela, no jornal A Época, sob o pseudônimo de “J. Allan Patrick”.

O protagonista é o jovem herdeiro milionário Richard Write, que, depois de voltar da guerra, abandona a vida loca e resolve empregar seu capital e interesse científico para o avanço da humanidade. O arrazoado científico é confuso: a princípio, fala-se de que o segredo da “desintegração nuclear” trará uma revolução à humanidade. Mais tarde, fala-se de um “raio condutor” e de uma placa com propriedades energéticas capaz de ser usada tanto como arma quanto como promotora da fertilidade do solo e das plantas. Depois que suas intenções vazam para a imprensa, ele é convidado para falar em um evento da elite novaiorquina, na sede da Liga Anti-Guerreira, organização que remete aos movimentos pacifistas do entre-guerras), mas seus discurso evita o comentário científico, para assumir uma retórica pacifista e moralizante, e se dedicar à defesa do direito natural, uma escola jurídica que, no Brasil, alimentou o pensamento do Movimento Integralista. Ao final do discurso, White diz:

“Esperavam ouvir de minha boca alvíssaras novas, anunciando-lhes maravilhosas descobertas científicas para salvar o mundo. Mas a salvação do mundo não será obra da ciência. A ciência, quando muito, descobre e utiliza o conteúdo da natureza, mas a salvação da humanidade pertence ao domínio do espírito. Convençamo-nos do seguinte: As elites são como as plantas pujantes e úteis; se porém o solo em que medrarem fôr inculto e sáfaro, seus frutos serão, por isso mesmo, raquíticos e até nulos. Cultivemos, portanto, o solo, se desejamos que as elites produzam bons frutos. E, na vida social de uma nação, o povo é o solo. Humanizemos o mundo, dando-lhe o direito humano e mínimo natural, e que garanta uma existência decente a todos […]” —Vero de Lima, A Destruição do Mundo.

É um artifício do herói para sair da mira de Mr. Ember, “a maior força político-industrial da América”, que pretende fazer dinheiro com qualquer inovação high-tech que possa usar na próxima guerra. Mas também expressa a desconfiança da FC brasileira quanto à ciência e a tecnologia, e adesão a um humanismo moralizante e católico. Essa desconfiança foi uma das marcas locais dominantes no gênero até a eclosão da Segunda Onda da Ficção Científica Brasileira (1982 a 2015), e continua vigente. O discurso e o anúncio do novo conflito encerram a primeira parte do livro, que também expressa outra tensão característica da FC brasileira do Período Pioneiro (1857 a 1957), aquela entre a narrativa de aventura e a de observação social ou de costumes, presente desde, por exemplo, A Rainha do Ignoto (1899), de Emília Freitas. Assim, a intriga alterna traições de funcionários, assassinatos, ações de gangsters à mando do industrial vilão, e militares invasores asiáticos (perigo amarelo!), com observações sobre o amigo poeta do herói, sobre seus empregados, namorada e familiares. Obviamente, Vero de Lima tem familiaridade com as convenções da ficção pulp da década de 1930, e com algo da realidade americana de então. Mas não em profundidade, e os desvios e subterfúgios que adota para se esquivar do detalhe específico são evidentes. A certa altura, e de modo interessante, o texto denso do autor parece adotar essa sinuosidade como marca de estilo, aproximando-o do understatement sofisticado característico da ficção americana da época. Mas o fato é que a qualidade da sua imaginação tropeça seguidamente, e em especial no denouemant, no qual White é capturado pelos invasores asiáticos e obrigado a construir seu raio da morte e visor remoto (recurso visto tanto em Monteiro Lobato quanto nos contos de Berilo Neves, nas décadas de 1920 e ’30). O pacifista White, assim como o pacifista Campos, no romance de Jeronymo Monteiro 3 Meses no Século 81 (1947), resolve que o único meio de dar fim à guerra é o extermínio dos povos conflitantes ou da humanidade como um todo. Aí a narrativa se encontra com o título do livro, e o romance com o seu conteúdo católico, com missionários sobreviventes vindo redimir White na ilha solitária, depois que ele realizou o Armagedom.

Vero de Lima — eu me toquei depois de ler o livro — tornou-se em 1956 o editor (ou “redator-chefe”) da versão brasileira da lembrada revista americana de FC Fantastic. Publicou nela, inclusive, pelo menos um conto. No Brasil, a revista durou de 1955 a 1960, sendo a revista nacional de FC que circulou por mais tempo. O autor foi, portanto, um daqueles raros nomes brasileiros que teve uma atuação relativamente dedicada ao campo da FC, antes da inserção da Geração GRD a partir de 1960.

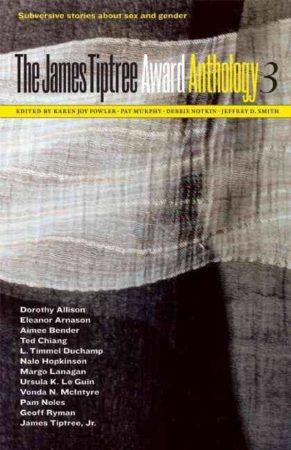

The James Tiptree Award Anthology 3, de Karen Joy Fowler, Pat Murphy, Debbie Notkin & Jeffrey D. Smith, eds. San Francisco, CA: Tachyon Publications, 2007, 274 páginas. Trade paperback. O Prêmio James Tiptree é voltado para o reconhecimento de obras que desafiam os papeis sexuais. E já há um tempinho. Um dos lados mais divertidos da iniciativa é a venda de bolos pelas moças do comitê em convenções de ficção científica, para levantar fundos para o prêmio. Esta antologia dedicada a ele e aos seus vencedores e destaques me foi presenteada pelo Prof. Alfredo Suppia, autor de Atmosfera Rarefeita: A Ficção Científica no Cinema Brasileiro (Devir Brasil), que a trouxe de um dos congressos de que participou, nos EUA.

The James Tiptree Award Anthology 3, de Karen Joy Fowler, Pat Murphy, Debbie Notkin & Jeffrey D. Smith, eds. San Francisco, CA: Tachyon Publications, 2007, 274 páginas. Trade paperback. O Prêmio James Tiptree é voltado para o reconhecimento de obras que desafiam os papeis sexuais. E já há um tempinho. Um dos lados mais divertidos da iniciativa é a venda de bolos pelas moças do comitê em convenções de ficção científica, para levantar fundos para o prêmio. Esta antologia dedicada a ele e aos seus vencedores e destaques me foi presenteada pelo Prof. Alfredo Suppia, autor de Atmosfera Rarefeita: A Ficção Científica no Cinema Brasileiro (Devir Brasil), que a trouxe de um dos congressos de que participou, nos EUA.

O livro combina histórias de ficção científica e fantasia, textos de não-ficção e listas com os resultados do prêmio, ao longo dos anos (ele foi fundado em 1991). As histórias são ganhadoras ou finalistas do prêmio. Mas um dos textos que mais me tocou foi justamente um ensaio: “Shame”, de Pam Noles, sobre a questão da representação na FC e fantasia, escrito antes da questão se tornar determinante, nos últimos anos. Noles, uma afro-americana, recorda com muita graça, como foi finalmente encontrar personagens de cor na série de fantasia Terramar, de Ursula K. Le Guin. A própria Le Guin, falecida agora em 2018, está no livro com a bela novela “Mountain Ways”, sobre uma idílica comunidade poli-amorosa que tem os seus próprios desajustados. “Have not Have”, de Geoff Ryman, é excerto do seu elogiado romance Air (2006), e trata de uma mulher que vive em uma vila no “Karzistão” e que tem como negócio guiar visitas a centros comerciais com outras mulheres, para organizar casamentos. No processo, ela funciona como um pilar da comunidade, cuidando do povo da vila de diversas maneiras. Mas tudo está ameaçado por uma inovação tecnológica que fará com as pessoas possam receber a internet diretamente em suas cabeças. Ryman é o líder do movimento Mundane-SF, e o texto dele aqui é um bom exemplo dessa corrente. Uma das narrativas mais longas da antologia é “Little Faces”, de Vonda N. McIntyre: uma utopia feminina do futuro distante e composta por mulheres aristocráticas e fashionistas vivendo solitárias em naves vivas e se reproduzindo com o concurso de pequenos alienígenas que vivem como parasitas em seus corpos — uma ideia que emana quase que diretamente da noveleta “Bloodchild” (1984), de Octavia E. Butler. A história de McIntyre, que vai na direção oposta à Mundane-SF de Ryman, me alienou na sua maior parte, soando artificial e sem enredo. Butler mereceu um ensaio muito interessante sobre a sua obra, “The Future of Female: Octavia Butler’s Mother Lode”, de Dorothy Allison.

Outras histórias no livro são “The Glass Bottle Trick”, da afro-canadense Nalo Hopkinson; “Wooden Bridge”, da australiana Margo Lanagan; “Dearth”, da americana Aimee Bender; e “Liking What You See: A Documentary”, de Ted Chiang — história que já discuti aqui ao resenhar o livro de Chiang, Story of your Life and Others. Como o prêmio homenageia o pseudônimo de Alice B. Sheldon, “James Tiptree, Jr.”, a antologia traz “Dear Alice Sheldon”, de L. Timmel Duchamp, um texto de não-ficção que explora, numa estrutura epistolar, as características da ficção da autora. E também a pioneira e premiada noveleta pré-cyberpunk “The Girl Who Was Plugged In” (1973), intrigante e violenta narrativa meio beatnik sobre uma jovem fisicamente deformada mas de coração romântico que recebe um extreme makeover pela ciência de uma empresa de publicidade, que a fabrica como figura do jet-set internacional que promova os seus produtos e tendências. A narrativa, muito irônica e às vezes nonsense, ao mesmo tempo que denuncia a fabricação de imagens femininas, descreve a heroína como sem noção e entregue aos seus devaneios, telecomandada por computadores. Cabe assim numa postura feminista que se firma pela crítica do estereótipo e do comportamento feminino frívolo e não-esclarecido, muito presente, inclusive, na ficção pós-modernista americana. Eu me pergunto se essa perspectiva teria algum futuro no Brasil em tempos de demanda por retratos positivos da mulher, e com um público leitor com grandes dificuldades para entender ironia.

—Roberto Causo

Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo, 2009, 126 páginas. Livro de bolso.

Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo, 2009, 126 páginas. Livro de bolso. Mulher no Escuro: Um Romance Perigoso (Woman in the Dark), de Dashiell Hammett. Porto Alegre: L&PM Pocket Plus, 2008 [1933], 100 páginas. Tradução de Marcelo Kahns. Introdução de Robert B. Parker. Livro de Bolso.

Mulher no Escuro: Um Romance Perigoso (Woman in the Dark), de Dashiell Hammett. Porto Alegre: L&PM Pocket Plus, 2008 [1933], 100 páginas. Tradução de Marcelo Kahns. Introdução de Robert B. Parker. Livro de Bolso.

A Doutrina Zen da Não-Mente: O Significado do Sutra de Hui-Neng (Wei-Lang) (The Zen Doctrine of No Mind: The Significance of the Sutra of Hui-Neng (Wei-Lang)), de Daisetz Teitaro Suzuki. São Paulo: Editora Pensamento, s.d. [1969], 140 páginas. Tradução de Elza Bebianno. Editado por Christmas Humphreys.

A Doutrina Zen da Não-Mente: O Significado do Sutra de Hui-Neng (Wei-Lang) (The Zen Doctrine of No Mind: The Significance of the Sutra of Hui-Neng (Wei-Lang)), de Daisetz Teitaro Suzuki. São Paulo: Editora Pensamento, s.d. [1969], 140 páginas. Tradução de Elza Bebianno. Editado por Christmas Humphreys.  O Que É Design Gráfico: Conceitos Básicos, de Nobu Chinen. Rio de Janeiro: Duetto Editorial, 2014, 48 páginas.

O Que É Design Gráfico: Conceitos Básicos, de Nobu Chinen. Rio de Janeiro: Duetto Editorial, 2014, 48 páginas.