Roberto Causo analisa a criação literária de George R. R. Martin que inspirou a série de TV Game of Thrones como uma “alta fantasia pós-modernista” que assinala as dificuldades do escritor atual em reproduzir as características clássicas da tragédia.

Game of Thrones: Xeque-Mate

A Game of Thrones na edição inglesa em paperback de 1998, pela HarperCollins. De execução soberba, a arte de capa de Jim Burns tem uma composição desajeitada.

Conheci os livros de George Martin quando do lançamento das suas primeiras edições. Mas parei em A Game of Thrones (1996) por me parecer uma criação de fantasia rica e arrojada, mas com um elemento muito forte de “idiot plot” — situação em que, para o enredo avançar, os personagens precisam se comportar como idiotas. Especificamente, Ned Stark e boa parte de sua família, que mergulham na arapuca das intrigas palacianas aparentando não enxergar o óbvio perigo que correm. Até cheguei a escrever uma pequena resenha para o fanzine americano FOSFAX, de Timothy Lane, apontando essa característica decepcionante.

Assistindo as oito temporadas da versão televisiva da obra de Martin, foi ficando cada vez mais evidente que o centro da sua criação está na constante subversão das expectativas do leitor/espectador quanto ao caráter de heróis e vilões, e a punições e recompensas. Da sua narrativa emerge um forte senso de arbitrariedade dos fatos, e de violenta eventualidade da vida. Isso é estendido para além da sina dos personagens, para alcançar a dimensão dos deuses e cultos que existem em Westeros e nos continentes vizinhos do mundo secundário criado por Martin. O tempo todo, nossa interpretação de quem um personagem é e nossa análise do seu caráter são solapadas pela narrativa. Levamos uma “rasteira” atrás da outra.

Sempre que penso nessa questão, me lembro de uma declaração de Raymond Chandler que respeito muito. Ele fala de estilo e de intelectualismo autoconsciente atrapalhando o resultado final de um livro. Mas acredito que também trata do fato de que o autor necessita do entendimento do leitor para alcançar os seus efeitos. Nisso, o escritor deseja ter o leitor como parceiro na construção dos sentidos da narrativa:

“Os escritores sortudos são aqueles que conseguem superar seus leitores em escrita, sem os superar em pensamento.” —Raymond Chandler.

Em Martin, a repetição das “rasteiras” no leitor é constante. Às vezes, ressaltada pela sugestão de que a sobrevivência e a ressurreição de certos personagens igualmente obedecem a um sentido de arbitrariedade e possível falta de sentido. A minha intuição é de que parte das rasteiras se baseia na subversão de alguns aspectos da tragédia como forma narrativa clássica: a “falha trágica” (hamartia, em grego) e o “castigo catártico do vilão” (katharsis).

No primeiro caso, o herói apresenta uma falha de atitude ou um erro de decisão que, ao final da narrativa, o leitor ou espectador identifica como atrelado à sua derrocada, que a tragédia reserva. Assim, Ned Stark, amparado por um sentimento de dever e honra estrito demais, é burocrático ao cortar a cabeça de um homem que vem de além da Muralha do Norte com notícias do surgimento dos white walkers, sem se dar ao trabalho de interrogá-lo e se inteirar do que se passa. E no final do livro, tem a própria cabeça cortada, tendo falhado em enxergar corretamente a proporção do seu isolamento na estrutura de poder na corte. Mais adiante na narrativa, Robb Stark, em sua campanha contra o reizinho Joffrey Baratheon, escolhe o amor verdadeiro acima de um casamento de aliança, e tem a totalidade dos seus esforços destruída no “Casamento de Sangue”. E ainda, Brienne of Tarth é traída por seus nobres valores de chivalry, ao jurar lealdade a Lady Catelyn Stark, que ordena (nos livros) a sua execução depois de ela defender Jaime Lannister. A falha trágica, mesmo que sinal de caráter e integridade, marca o ponto fraco na armadura do herói que permite que a ironia dos deuses se faça sentir sobre ele.

No segundo, vilões como Joffrey e Tywin Lannister sofrem mortes grotescas e humilhantes, caindo do pedestal de uma maneira que oferece catarse ao leitor/espectador. Ele ou ela sente que o castigo foi merecido ou que, de algum modo, parte do mal realizado pelo vilão é atenuado pela sua “punição” — ou ainda, que as pessoas sobrevivem aos malfeitos. Em certa medida, com a catarse é como se o universo moral da tragédia fosse reequilibrado e renovado. Obviamente, o extremo disso é o excesso hollywoodiano dos filmes de ação, em que os vários sub-antagonistas do herói sofrem mortes cada vez mais grotescas, culminando com o vilão-mór sofrendo o máximo do grotesco que os roteiristas conseguiram imaginar.

O que Martin faz é exagerar tais recursos da tragédia pela repetição e pela arbitrariedade que parece saltar da sua construção narrativa. Isso é consoante com algumas instâncias de atitude modernista e pós-modernista de contornar certos efeitos literários para afirmar outros ou para declarar a ineficácia dos processos antigos, perante um estado de coisas atual, diverso do espírito do tempo que deu origem, neste caso, à tragédia grega ou às tragédias shakespeareanas.

Nesse sentido, um outro exemplo bastante claro da denúncia da catarse pela repetição grotesca está nos filmes de Quentin Tarantino, em que a punição de vários vilões e subvilões é superestendida em demoradas sequências de hiperviolência — como a do final de Django Livre (2012). No seu Bastardos Inglórios (2009), a ironia feroz está na plateia nazista que celebra um franco-atirador alemão em um documentário, e que acaba metralhada pelos anti-heróis dessa história alternativa (que logra matar Hitler antes do fim da guerra). Simbolicamente, a audiência metralhada explicita o desprezo do realizador/roteirista pelo desejo dos espectadores pela punição catártica. Em Game of Thrones, no último episódio da última temporada Tyrion Lannister nos lembra do engano que foi torcer (os personagens e os espectadores, certamente) por Daenerys Targaryen.

⊗

A certa altura destas minhas reflexões, me recordei da leitura do romance A Mulher do Tenente Francês (The French Lieutenent’s Woman; 1969), do inglês John Fowles, um clássico da metaficção pós-modernista, e da minha reação a ela ainda enquanto cursava a Faculdade de Letras. Nesse livro, situações sociais e amorosas da Era Vitoriana são expostas e discutidas pelo narrador, de maneira explícita e ensaística. O objetivo é deixar claro a impossibilidade do romancista contemporâneo recriar o passado literário e histórico de uma outra época. Para isso, ele aponta as insuficiências daquelas convenções literárias perante o espírito do tempo do século 20. Nos primeiros capítulos, o narrador onisciente dá dicas de que escreve a partir de meados do século 20. Mas no capítulo 13 ele escancara:

“Não sei. Esta história que eu conto é tudo imaginação. Estes personagens que criei nunca existiram fora da minha mente. Se eu fingi até aqui conhecer a mente e os pensamentos mais íntimos dos meus personagens, é porque (assim como algo de seu vocabulário e ‘voz’) escrevo dentro de uma convenção universalmente aceita na época da minha história: a de que o romancista está perto de Deus. Ele pode não saber tudo, todavia finge saber. Mas eu vivo na era de Alain Robbe-Grillet e Roland Barthes; se isto é um romance, não pode ser um romance no sentido moderno da palavra.” —John Fowles.

O problema — pelo menos na minha leitura, e admito que muito provavelmente estou sozinho nela — é que as situações vitorianas do livro, mesmo mantidas em um estado de fragmento ou “rascunho” pelos comentários do narrador, são tão mais interessantes e engajantes em termos humanos, que a sua combinação com os comentários firmam uma qualidade esquizofrênica. Essa qualidade enfraquece as pretensões de ruptura e distanciamento intelectual necessárias para a metaficção que Fowles busca. Compromete o objetivo de declarar a insuficiência das convenções literárias do romance de meados do século 19, porque elas operam com um certo fulgor na mente de quem lê, exatamente por força de aspectos como identificação e afeto pelos personagens.

A solução possível para esse descompasso é extra-textual e deve partir de uma formulação de competência de leitura, na qual a leitura vicária (em que o leitor se aproxima do que os personagens sentem e vive suas experiências e sentimentos) é apontada como ingênua, e a leitura distanciada, intelectualizada e crítica, é elevada como sofisticada e superior. Mais que isso, ela passa a definir a leitura possível e desejável de acordo com o zeitgeist contemporâneo, pelas cartilhas pós-modernistas: “hypocrite lecteur” é como o narrador de Fowles chama o leitor que insiste que personagens são ou reais ou imaginários. É preciso lembrar que é o primeiro tipo de leitura que mantém viva a literatura imaginativa da fantasia, do horror e da ficção científica — sem falar do romance histórico romântico?

A comparação que eu faço é, portanto, entre a postura que declara a impossibilidade de um romance histórico vitoriano sem a explicitação metaficcional da sua própria insuficiência, e a hipótese de que Martin declare uma impossibilidade semelhante para a alta fantasia. Ele afirmaria, pela repetição dos recursos da tragédia, a insuficiência desses mesmos recursos perante o espírito do tempo de fins do século 20 e início do 21. Mais do que isso, a insuficiência da alta fantasia moral de J. R. R. Tolkien, para o leitor de alta fantasia deste nosso período.

⊕

É evidente o incômodo de muitos escritores de fantasia (seja ela alta fantasia, fantasia heroica ou fantasia científica) com a religiosidade, a moralidade e o suposto conservadorismo de Tolkien em O Hobbit e em O Senhor dos Anéis, obras que definiram o formato da alta fantasia. Um dos primeiros a condená-lo, Michael Moorcock foi definido como um “anti-Tolkien” por Peter Bebergal para revista The New Yorker. Sem dúvida, as aventuras amorais de Elric de Melniboné, o protagonista albino de Moorcock, formam um contraste gritante com o universo literário de Tolkien.

Moorcock escreveu contra Tolkien, C. S. Lewis e Richard Adams (autor de Shardik) no ensaio “Epic Pooh“ (1978), que basicamente enxerga as suas obras como textos reconfortantes para crianças, e não explorações sérias das questões do mundo real. Antes dele nesse ensaio, outro escritor da New Wave Britânica, M. John Harrison, já havia dito o mesmo em um ensaio de 1971 na revista New Worlds. Autores mais modernos como China Miéville engrossaram (ao menos inicialmente) o coro contra Tolkien, proclamando os mundos secundários do New Weird como contrários a um alegado espírito condescendente e reconfortante do autor de O Senhor dos Anéis. Tanto um como o outro, condenam a catarse em Tolkien, com Harrison enxergando na sua obra um traço consumado de conformismo:

“Estabilidade, conforto e a segura catarse” —M. John Harrison.

Por sua vez, Miéville condenou Tolkien no seguintes termos:

“[…] Sua crença em moralidade absoluta que borra a complexidade moral e política. […] Ele escreveu que a função da fantasia era ‘consolar’, portanto transformando em norma de procedimento que um escritor de fantasia deva mimar o leitor.” —China Miéville.

Basta, aqui, deixar claro a existência de uma atitude anti-Tolkien bem antiga em vários setores da fantasia, sem entrar no mérito da questão (se é que ele existe). Na década de 1980, imitadores de Tolkien fizeram muito sucesso, e as estruturas da narrativa do pioneiro inglês foram parar no cinema e nos role playing games (com Dungeons & Dragons). Em paralelo, a demanda por uma fantasia não-“tolkienesca” ganhou nova força. Na década seguinte, já existia uma fantasia escrita por gente como Guy Gavriel Kay, Robin Hobb, Barbara Hambly, Harry Harrison, R. A. MacAvoy, Orson Scott Card e o próprio George R. R. Martin que desromantizavam a Idade Média e eram muito duros em termos morais e humanos. Eles também tornaram a fantasia mais mundana, com magia menos ostensiva ou mesmo ausente. É claro, outros matizes sempre existiram, ao longo da evolução do gênero. Retornamos a Martin citando Peter Bebergal, que aponta uma influência de Moorcock sobre o autor das Crônicas de Gelo e Fogo:

“Com maior frequência sua presença [de Moorcock] é vista na forma de saudações amorosas como, na série de televisão Game of Thrones, alguém grita ‘Stormbringer’ [a espada de Elric] quando o Rei Joffrey pede nomes possíveis para a sua espada.” —Peter Bebergal.

⊕

Para muitos leitores, as “rasteiras” dadas por George R. R. Martin no leitor desavisado são “um retrato da vida”. “A vida é assim“, dizem. Ao mesmo tempo, imagina-se, a vida não é como na alta fantasia de Tolkien ou de outros escritores com uma posição moral clara ou com um apreço pela estrutura da tragédia clássica. A vida é caótica, como diria M. John Harrison. Mas o argumento é problemático porque há algum tempo (desde a década de 1960) a literatura mainstream se debate com a chamada “crise da representação“, em que as cabeças pensantes deixam de admitir a possibilidade de uma representação de algum modo fiel à realidade ou à vida. Toda construção ficcional passa a ser vista como exatamente isso: uma construção, um artefato, e não uma representação fiel.

O interessante sobre essa perspectiva é que ela não trouxe uma isonomia entre artefatos literários que se pautam por contar uma história dentro de estratégias realistas, e aqueles que explicitam a sua qualidade de construção, de artificialidade. Se assim fosse, nem a fantasia de Tolkien nem a de Martin ou de Miéville ou de Kafka jamais seriam tratadas em termos de “a vida é assim” ou como celebradoras do “caos da vida” — todas seriam apenas artefatos ficcionais. Mas aqui também se acena com as bandeirolas que separam o leitor supostamente sofisticado do hypocrite lecteur de Fowler: o leitor que conta é aquele interessado em obras metaficcionais que explicitam essa condição.

Onde estão esses leitores ou espectadores sofisticados, quando tratamos das Crônicas de Gelo e Fogo e da série de Game of Thrones? Eu não vou levantar bandeirolas, mas as reações à conclusão da série criada por David Benioff & D. B. Weiss para a HBO raramente tocaram na sua qualidade subversiva de expectativas, e muita gente exigiu justamente o oposto: não houve a antecipada “batalha das rainhas”, os espectadores reclamaram; Cersei Lannister não sofreu uma vingança dura e exemplar; Arya Stark é que deveria ter matado Cersei; os arcos de desenvolvimento dos personagens Jamie Lannister e Daenerys Targaryen foram jogados fora…

Aqui é bom lembrar que Martin foi deixado para trás pelo avanço das temporadas de Game of Thrones. Quer dizer, ele ainda não finalizou a sua planejada série de sete romances, ficando no quinto volume. Ao mesmo tempo, não ficou parado. Escreveu novelas e outras histórias no universo ficcional de Westeros, mas ambientadas muito antes das Crônicas de Gelo e Fogo. E tornou a investir no mundo partilhado das Cartas Selvagens, que já rolava quando eu era garoto. De qualquer modo, na temporada anterior, firmou-se este dilema: Martin é um dos produtores executivos da série, cargo que pode ser apenas simbólico, mas que sugere que ele acompanhava as inovações dos roteiristas sobre a obra baseada em sua criação. Talvez até os orientasse. Se ele retomar os dois romances faltantes, vai seguir o que eles elaboraram? Caso o fizer, cria-se um imbróglio de transcodificação — uma produção de audiovisual que adapta livros e livros que adaptam a mesma produção audiovisual.

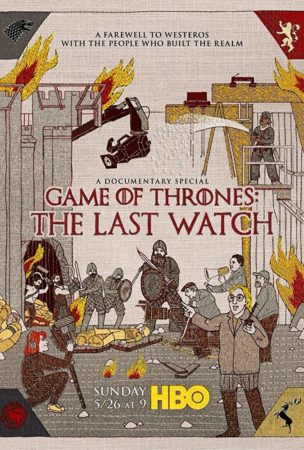

O documentário sobre a última temporada, Game of Thrones: The Last Watch (2019), exibido na HBO, plantou atrás da minha orelha uma pulga em particular: Martin teria sido pago para não terminar a sua heptalogia. O objetivo seria evidenciado pela imagem no documentário, dos scripts sendo destruídos numa shredding machine, logo depois da primeira sessão de leitura com os atores principais: era preciso guardar segredo absoluto quanto às várias situações climáticas explorados na temporada. Extras e figurantes chegavam às filmagens sem saber o que deveriam fazer, sendo instruídos na hora e no local. De modo tão semelhante que devia estar integrado às preocupações de Benioff & Weiss, também seria preciso eliminar qualquer descontentamento que os espectadores pudessem nutrir, se confrontados com desenvolvimentos e finais diferentes, que existissem na página literária.

O documentário sobre a última temporada, Game of Thrones: The Last Watch (2019), exibido na HBO, plantou atrás da minha orelha uma pulga em particular: Martin teria sido pago para não terminar a sua heptalogia. O objetivo seria evidenciado pela imagem no documentário, dos scripts sendo destruídos numa shredding machine, logo depois da primeira sessão de leitura com os atores principais: era preciso guardar segredo absoluto quanto às várias situações climáticas explorados na temporada. Extras e figurantes chegavam às filmagens sem saber o que deveriam fazer, sendo instruídos na hora e no local. De modo tão semelhante que devia estar integrado às preocupações de Benioff & Weiss, também seria preciso eliminar qualquer descontentamento que os espectadores pudessem nutrir, se confrontados com desenvolvimentos e finais diferentes, que existissem na página literária.

No artigo “Why Spoilers Are Ruining Storytelling”, seu autor, identificado apenas como J.B., deixa claro que é a obsessão de evitar spoilers que está arruinando a narrativa no cinema e na televisão. No artigo para a revista The Economist, ele lembra que nos primeiros anos do cinema, o frequentador podia entrar numa sala em qualquer ponto da exibição — até do meio para a frente — e ficar na sessão seguinte para ver as partes que havia perdido. Isso começa a mudar com Psicose (1960), de Alfred Hitchcock, e ganha ênfase especial com o advento dos filmes de M. Night Shyamalan e produções como Seven: Os Sete Pecados Capitais (1995) e Clube da Luta (1999), com suas viradas no final. A importância dos coelhos saltando da cartola tornou-se ainda maior com o advento da Internet, das redes sociais e das viralizações. A comunicação instantânea pode criar tanto uma forte predisposição para se ver um filme, quanto uma grande predisposição para não vê-lo. O singelo boca a boca de outros tempos se torna o objetivo máximo do marketing em torno do segredo e da garantia do choque e da surpresa.

Eu mesmo já disse em outros lugares que “não acredito em spoilers“, especialmente quando se trata de uma discussão crítica. Como se pode ter correção e profundidade ao se examinar uma obra de arte, mantendo segredos e se desviando de pontos centrais do enredo ou das ações dos personagens? Postagens com aviso de “contém” ou “não contém spoilers” só me fazem torcer o nariz e hesitar em ler. No mesmo sentido, o artigo em questão aponta:

“Essa atitude sufoca a discussão apropriada de histórias pelos críticos tanto quanto pelos espectadores, e inflige danos à narrativa como ofício. Ao promoverem uma técnica, a virada, e um efeito, a surpresa, as histórias são distorcidas. Elas tentam demais ir contra a expectativa e resistir à predizibilidade. O Senhor dos Anéis é totalmente previsível do começo ao fim, mas a série não sofre com isso. William Shakespeare antecipava o final das suas tragédias ao anunciá-las como tal, e ninguém parecia se importar (Romeu e Julieta até contava a história para a audiência, num prólogo). Columbo, uma série clássica de crime, revelava quem cometeu o assassinato no começo de cada episódio, e conseguia tornar a investigação interessante de assistir.” —The Economist.

O artigo termina citando um estudo científico da área de psicologia, feito por Jonathan Leavitt e Nicholas Christenfeld, que conclui que conhecer o final da história não diminui a sua apreciação. Ao contrário, aumenta — o que me faz lembrar o seguinte comentário de Orson Scott Card:

“A maioria dos escritores novatos imagina que é assim que o suspense é criado — retendo informação-chave do leitor. Mas não é assim. O suspense vem de se possuir quase toda a informação — informação suficiente para que o público esteja emocionalmente envolvido e se importe muito com cada bocadinho de informação que permaneça não-revelada.” —Orson Scott Card.

O fato é que muitos fãs decepcionados com a última temporada de Game of Thrones parecem exigir menos rasteiras e mais realização do que a série vinha construindo. Na temporada anterior, os roteiristas já pareciam aliviados com a ausência dos trilhos fixados por George Martin. De repente, um certo núcleo de personagens começa a durar mais, e até formam uma irmandade como as de Tolkien — para conquistar, além da Muralha do Norte, a prova da existência do Exército dos Mortos. Personagens começam a acenar com uma redenção verdadeira, das suas canalhices anteriores, como Sandor Clegane, Jorah Mormont e Theon Greyjoy.

Não obstante, a última temporada, mesmo com um decréscimo às vezes embaraçoso na qualidade da escrita e arcos narrativos reduzidos, parece ter feito um esforço genuíno de retomar o uso do tipo de rasteiras que Martin firmou. Expectativas são violadas, situações imprevisíveis são firmadas, personagens são vitimados pelo arbítrio dos deuses roteiristas, e surpresas retumbantes surgem para tirar o fôlego do espectador. E mesmo assim, uma parcela significativa dos fãs rejeitou os elementos de arbitrariedade e retrocesso no desenvolvimento dos personagens. O que isso significa?

Não vou negar que o leitor/espectador ingênuo existe. E também aquele que enxerga livros e filmes de ficção popular como nada além de divertimento. Existe um leitor/espectador que só quer clichês e recursos repetitivos. Mas ao mesmo tempo, me pergunto se o que está por trás da rejeição aos elementos de arbitrariedade e retrocesso no desenvolvimento dos personagens seria uma adesão perfeitamente legítima à efetividade dos elementos clássicos da tragédia.

A arte de capa de Marc Simonetti exibe os dois protagonistas da série de três novelas ambientadas no universo de Westeros.

Afinal, por quanto tempo um escritor pode manter um esquema narrativo fundamentado em rasteiras e surpresas e negação de expectativas? Que tipo de encerramento satisfatório ou enriquecedor pode surgir desse esquema? Nas três novelas de universo de Westeros — que não são tragédias — do livro O Cavaleiro dos Sete Reinos (2015), o próprio Martin não se apóia tanto nas rasteiras, e se dá ao luxo de ser leve e natural na sua narrativa.

Imagino que exista aí uma tensão semelhante à do romance pós-modernista de John Fowles, entre o projeto do autor (o ponto em que ele deve desejar que penduremos a medalha de realização literária) e o componente de identificação e afeto que seus personagens despertam no leitor, mesmo que inadvertidamente.

Não sei se George R. R. Martin irá em algum momento retomar as Crônicas de Gelo e Fogo e tentar levá-las ao final. Agora, como está, a sua criação já é uma property valiosa — especialmente quando se fala da produção de uma prequência de Game of Thrones pela mesma HBO. Mas se ele o fizer, seria quase obrigatório desviar-se da conclusão da série de TV. Mas a sua fantasia pós-modernista vai conseguir desviar-se também da catarse e das outras características da tragédia? E valerá a pena?

—Roberto Causo

Sem comentários até agora, comente aqui!

O documentário sobre a última temporada, Game of Thrones: The Last Watch (2019), exibido na HBO, plantou atrás da minha orelha uma pulga em particular: Martin teria sido pago para não terminar a sua heptalogia. O objetivo seria evidenciado pela imagem no documentário, dos scripts sendo destruídos numa shredding machine, logo depois da primeira sessão de leitura com os atores principais: era preciso guardar segredo absoluto quanto às várias situações climáticas explorados na temporada. Extras e figurantes chegavam às filmagens sem saber o que deveriam fazer, sendo instruídos na hora e no local. De modo tão semelhante que devia estar integrado às preocupações de Benioff & Weiss, também seria preciso eliminar qualquer descontentamento que os espectadores pudessem nutrir, se confrontados com desenvolvimentos e finais diferentes, que existissem na página literária.

O documentário sobre a última temporada, Game of Thrones: The Last Watch (2019), exibido na HBO, plantou atrás da minha orelha uma pulga em particular: Martin teria sido pago para não terminar a sua heptalogia. O objetivo seria evidenciado pela imagem no documentário, dos scripts sendo destruídos numa shredding machine, logo depois da primeira sessão de leitura com os atores principais: era preciso guardar segredo absoluto quanto às várias situações climáticas explorados na temporada. Extras e figurantes chegavam às filmagens sem saber o que deveriam fazer, sendo instruídos na hora e no local. De modo tão semelhante que devia estar integrado às preocupações de Benioff & Weiss, também seria preciso eliminar qualquer descontentamento que os espectadores pudessem nutrir, se confrontados com desenvolvimentos e finais diferentes, que existissem na página literária.

Oneironautas, de Fábio Fernandes & Nelson de Oliveira. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 90 páginas. Texto de orelha de Santiago Santos. Livro de bolso.

Oneironautas, de Fábio Fernandes & Nelson de Oliveira. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 90 páginas. Texto de orelha de Santiago Santos. Livro de bolso.

Na postagem, Soriano apresentou Causo como “um dos principais expoentes da moderna ficção fantástica brasileira”, e destacou sua publicação recente na “antologia de ficção científica

Na postagem, Soriano apresentou Causo como “um dos principais expoentes da moderna ficção fantástica brasileira”, e destacou sua publicação recente na “antologia de ficção científica