A ficção científica, o zen budismo e a ideia de transcendência deram a tônica das leituras de fevereiro, mesmo sem retiro de Carnaval. Confira as minhas anotações.

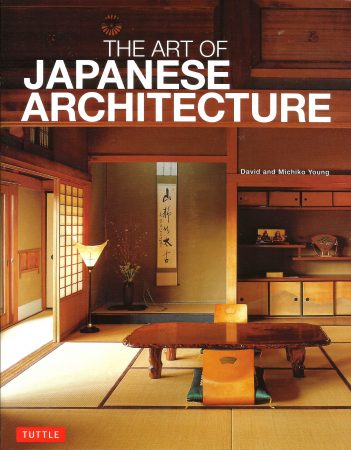

The Art of Japanese Architecture, de David & Michiko Young. Tóquio: Tuttle Publishing, 2007, 176 páginas. Brochura. Taira Yuji, o brilhante líder da empreitada multimídia do Desire® Universe, talvez o mais interessante projeto da FC e fantasia nacional em curso, me contratou para escrever Archin, o primeiro livro da franquia. E me inundou com livros sobre cultura japonesa, já que a maior parte do romance se passa no Japão do século 13. Este The Art of Japanese Architecture, do casal Young, foi o primeiro do lote que completei neste ano.

The Art of Japanese Architecture, de David & Michiko Young. Tóquio: Tuttle Publishing, 2007, 176 páginas. Brochura. Taira Yuji, o brilhante líder da empreitada multimídia do Desire® Universe, talvez o mais interessante projeto da FC e fantasia nacional em curso, me contratou para escrever Archin, o primeiro livro da franquia. E me inundou com livros sobre cultura japonesa, já que a maior parte do romance se passa no Japão do século 13. Este The Art of Japanese Architecture, do casal Young, foi o primeiro do lote que completei neste ano.

Trata-se de um livro de arte, em formato grande, muito bem estruturado e extremamente bem ilustrado com fotos, gráficos e concepções artísticas. Realmente informativo, vai da pré-história ao presente do Japão — de cabanas erguidas em cima de uma depressão cavada no solo, a projetos pós-modernistas de arranha-céus futuristas. Comentários sobre a evolução da sociedade, da religião budista e a sua história são habilmente associados a cada prática ou estilo de construção ou ornamento. Longe de ser um Casa Grande e Senzala, mas é impossível não sentir que mergulhamos em uma outra cultura, quando a imaginação nos leva a entrar nas casas das pessoas, e entendemos um pouco melhor o seu modo de vida. A Tuttle se especializa em cultura japonesa, e o seu fundador, Charles Egbert Tuttle, Jr., foi instrumental no renascimento da indústria editorial do Japão durante a ocupação americana. E por tabela, fundamental para a difusão da ficção científica americana naquele país (principalmente pela editora Hayakawa).

Arte de capa de Frank Frazetta.

Downward to the Earth, de Robert Silverberg. Garden City, NY: Nelson Doubleday, 1970, 180 páginas. Capa de Frank Frazetta. Capadura. Silverberg é um dos grandes nomes da ficção científica de todos os tempos. Downward to the Earth nunca foi publicado no Brasil, e sua leitura é uma indicação de Marcello Simão Branco, autor de Os Mundos Abertos de Robert Silverberg (2004). Trata-se de um romance planetário escrito no modo New Wave próprio daquela década. Um fato curioso é que Silverberg não veio ao Brasil para o Simpósio de FC de 1969 justamente por estar na África pesquisando para este romance, primeiro serializado em 1969 na revista Galaxy. É inspirado no clássico de Joseph Conrad, Coração das Trevas (1899), que influenciou obras de J. G. Ballard como The Drowned World (1963) e “A Question of Re-entry” (1963) — esta, ambientada no Brasil —, e até a minha O Par: Uma Novela Amazônica (2008). Silverberg chega a apresentar um personagem chamado Kurtz (o famoso vilão da novela de Conrad).

Em Downward to the Earth, o antigo administrador do planeta colonial Mundo de Holman — rebatizado de Belzagor, agora que foi retornado aos seus habitantes, duas espécies inteligentes, os nildoror (parecidos com elefantes) e os sulidoror (semelhantes a gorilas) — retorna para expiar violências morais e físicas que infligiu a esses alienígenas. O principal produto do planeta é o veneno de vermes gigantes. Ele provoca nos humanos o crescimento acelerado de membros perdidos. No passado, o protagonista, instado por Kurtz, provara o veneno, resultando num momento de consciência trocada com os nildoror. Em sua jornada de expiação, reencontra antigos amigos (inclusive uma sensual mas distante ex-namorada), e participa da cerimônia central tanto dos nildoror quanto dos sulidoror. Ele experimenta agora um transformador vislumbre da totalidade transcendente. Há pontos de contato entre este romance e a FC New Wave inglesa de J. G. Ballard e Brian W. Aldiss. Mas o livro também se apoia na estratégia central da New Wave americana: a concretização do mito — ou, no caso deste admirável livro de Silverberg, do ritual.

O Zen e a Experiência Mística (This Is It), de Alan W. Watts. São Paulo: Editora Cultrix, s.d. [1960], 150 páginas. Tradução de José Roberto Whitacker Penteado. Brochura. O terceiro romance da minha série As Lições do Matador, Anjos do Abismo, vai tocar na questão da religião organizada. Além disso, a religião e o místico farão parte de Archin, o primeiro romance do Desire® Universe. Seu criador, Daniel Abrahão me forneceu livros sobre o budismo no Japão. Mas minha esposa Finisia Fideli tem uma bela prateleira de obras sobre zen budismo, que, inclusive, eu já tinha visitado antes. Este livro de Alan Watts é uma coletânea de ensaios sobre a experiência mística zen: o insight da totalidade ou da ordem profunda da vida. O processo em que a “compreensão de que tudo é tão errado quanto pode ser se transforma na compreensão de que tudo é tão certo quanto pode ser”, Watts escreveu (explorei noção semelhante em meu conto de horror “Trem de Consequências”, de 1999).

O ensaio intitulado “O Zen Beat, ou da Contestação, o Zen Square, ou Tradicional, e o Zen” é particularmente interessante. Faz crítica da apropriação de conceitos budistas pelos beats ou beatniks, o movimento de Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William S. Burroughs. Como a literatura beat (especialmente a de Burroughs) influenciou pesadamente a FC da New Wave e do cyberpunk, existe aí um ponto de contato com minhas pesquisas desses movimentos dentro da ficção científica. Já o ensaio “O Zen e o Problema do Controle” me plantou a ideia de uma identidade entre o budismo e o transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson, especialmente no conceito da “autoconfiança” (self-reliance) — que tem tido muita importância na minha escrita. E buscando, encontrei na internet evidências de que Emerson de fato teve contato com o budismo, lá na primeira metade do século 19 — espantoso! O Zen e a Experiência Mística tem um tratamento editorial básico, e a tradução de Whitacker Penteado derrapa aqui e ali, mas o livro me trouxe uma leitura frutífera.

Arte de capa de David Mattingly.

The Armageddon Inheritance, de David Weber. Nova York: Baen Books, 4.ª edição, 2000 [1993], 344 páginas. Capa de David Mattingly. Paperback. Weber é famoso pela série de space opera militar Honor Harrington, iniciada em 1993. Lançado no mesmo ano, este é o segundo volume da trilogia de space opera Dahak. A capa do experiente David Mattingly é na técnica de acrílica, e anterior à sua transição para a arte digital. Apareceu no prestigioso catálogo Spectrum 2 (1995). A hemorragia cósmica que ela representa já diz tudo.

No primeiro livro, o herói da trilogia, um astronauta americano, descobre no lado escuro da Lua que nosso satélite natural é uma espaçonave gigante de um império galáctico em crise. Ele é adotado por ela como herdeiro da sua tecnologia, e acaba se casando com uma alienígena descendente da primeira tripulação. No segundo, a Terra é unida para enfrentar a ameaça de alienígenas guerreiros chamados achuultani, comandados por um supercomputador e “programados” para tripular monstruosas esquadras de naves voltadas para um único propósito: o extermínio preventivo de qualquer outra espécie dotada de navegação espacial. Parece que Weber, na sua trilogia, compactou os dois primeiros ciclos da série alemã Perry Rhodan — hipótese que outros também apontaram na internet. Como em Perry Rhodan (iniciada em 1961), a ação deste romance de Weber é repleta de batalhas espaciais, lances dramáticos em rápida sucessão, e ideias fabulosas. The Armageddon Inheritance habita exclusivamente o espaço da hipérbole: naves do tamanho de planetoides, tripulações de dezenas e centenas de milhares, armas destruidoras de planetas, uma epidemia transplanetária capaz de extinguir todo um império galáctico, combates que acontecem no espaço normal e no hiperespaço ao mesmo tempo, uma inteligência artificial com alma, escudos de energia envolvendo um planeta inteiro, batalhas com milhões de vasos de guerra, e a Terra atingida por armas que a lançam numa pequena era glacial. Raramente a história acelerada e incansável mergulha na consciência dos personagens, e mesmo o herói mal arranha a superfície. A narrativa acaba assemelhando-se a um romanceiro medieval — poema narrativo que salta de situação em situação, com enredo frouxo e dentro de uma verve repetida por poemas anteriores, destituído das qualidades usuais do romance moderno (caracterização redonda, cenas bem construídas e alternância de formatos, cadências e tons numa mesma narrativa). Nesse sentido, expressa aquela “poesia pulp” atribuída pelo crítico Phil Hardy à série Perry Rhodan — um vertiginoso uso de imagens e sentidos que apenas a space opera é capaz de produzir.

REQU13M, de Lidia Zuin. São Paulo: Editora Nova Abordagem, dezembro de 2016, 272 páginas. Ilustrações internas de Davi Augusto e Pe Oliveira. Posfácio de Roberto de Sousa Causo. Apêndices. Brochura. Agora em fevereiro chegou o meu exemplar do primeiro livro de papel da escritora da Terceira Onda da Ficção Científica Brasileira, Lidia Zuin. Graças à indicação de Carlos Angelo, e à boa vontade do editor Nestor Turano Jr., tive a chance de escrever o posfácio do livro. Ele narra as aventuras da hacker Lynx (a primeira heroína de uma série cyberpunk brasuca?), que já circulava por aí em antologias e e-books pela Editora Draco. Quando o li para escrever o posfácio, ele não tinha nem as ilustrações internas, nem os apêndices — dois textos acadêmicos não creditados, mas de autoria da própria Zuin, que é Mestre em Semiótica. (Um deles está em inglês no site Neon Dystopia.) A rica edição é do pessoal do curso de Produção Editorial da Universidade Anhembi Morumbi.

REQU13M, de Lidia Zuin. São Paulo: Editora Nova Abordagem, dezembro de 2016, 272 páginas. Ilustrações internas de Davi Augusto e Pe Oliveira. Posfácio de Roberto de Sousa Causo. Apêndices. Brochura. Agora em fevereiro chegou o meu exemplar do primeiro livro de papel da escritora da Terceira Onda da Ficção Científica Brasileira, Lidia Zuin. Graças à indicação de Carlos Angelo, e à boa vontade do editor Nestor Turano Jr., tive a chance de escrever o posfácio do livro. Ele narra as aventuras da hacker Lynx (a primeira heroína de uma série cyberpunk brasuca?), que já circulava por aí em antologias e e-books pela Editora Draco. Quando o li para escrever o posfácio, ele não tinha nem as ilustrações internas, nem os apêndices — dois textos acadêmicos não creditados, mas de autoria da própria Zuin, que é Mestre em Semiótica. (Um deles está em inglês no site Neon Dystopia.) A rica edição é do pessoal do curso de Produção Editorial da Universidade Anhembi Morumbi.

REQU13M, que pode ser lido como um romance, é uma aventura movimentada. Tem correrias e tiroteios, escapadas de última hora e encontros com tipos estranhos e tecnologias bizarras, que causam estragos no nível das ruas da cidade indefinida que a heroína percorre. Dentre essas tecnologias, o upload da mente humana na rede. Mas o livro não prescinde de um lado filosófico e intelectualizado, que discute real e virtual, mundano e transcendente. Nesse sentido, os dois ensaios mencionados acima lançam luz sobre o projeto literário da autora — sem dúvida, um diferencial, dentro da recente produção brasileira de ficção científica cyberpunk.

Night Passage, de Robert B. Parker. Nova York: G. P. Putnam’s Sons, 1997, 322 páginas. Capadura. Sou fã de Parker, um escritor de ficção de crime e de western, um dos poucos herdeiros, de fato, do mestre Raymond Chandler. Na ficção de crime, Parker (1932-2010) desenvolveu três séries — a do detetive particular Spenser, a do chefe de polícia Jesse Stone, e a da detetive Sunny Randall. Spenser foi a série que mais acompanhei, mas eu já tinha lido o terceiro romance das histórias de Jesse Stone, Stone Cold (2003). Meu interesse pelas aventuras de Stone foi renovado pela ótima série de longas produzidos e estrelados por Tom Selleck, exibida no Brasil em vários canais a cabo.

Night Passage, de Robert B. Parker. Nova York: G. P. Putnam’s Sons, 1997, 322 páginas. Capadura. Sou fã de Parker, um escritor de ficção de crime e de western, um dos poucos herdeiros, de fato, do mestre Raymond Chandler. Na ficção de crime, Parker (1932-2010) desenvolveu três séries — a do detetive particular Spenser, a do chefe de polícia Jesse Stone, e a da detetive Sunny Randall. Spenser foi a série que mais acompanhei, mas eu já tinha lido o terceiro romance das histórias de Jesse Stone, Stone Cold (2003). Meu interesse pelas aventuras de Stone foi renovado pela ótima série de longas produzidos e estrelados por Tom Selleck, exibida no Brasil em vários canais a cabo.

Night Passage apresenta o personagem, bem mais jovem que a versão de Selleck. É um ex-policial de Los Angeles que mergulhou no álcool para lidar com as traições conjugais da esposa atriz, e acabou exonerado. É contratado para assumir a força policial de Paradise, em Massachussetts, do outro lado do país. Parker sempre escreve sobre essa região. O próprio Spenser é baseado em Boston, a capital. Enquanto se reequilibra, Stone arruma uma namorada e muitos inimigos. Por toda volta, encontra casos de traição extraconjugal. Paradise é uma espécie de subúrbio de classe alta, branco e quase que exclusivamente WASP. A intriga, envolvendo uma milícia armada de supremacistas brancos (ausentes da adaptação para a TV), comandada por um frustrado banqueiro, mostra que Paradise não é assim por acaso. Parker era fissurado em psicanálise, e às vezes isso aparecia de modo exagerado ou repetitivo, nos seus livros. O seu Stone é um homem duro, independente e estoico. Bem na tradição da self-reliance de Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau, que lançaram o seu movimento transcendentalista lá mesmo na Nova Inglaterra. Embora mais complicado do que Spenser, Stone é, assim como o detetive particular de Boston, uma ilha de maturidade num mundo que parece cada vez mais infantilizado. Nesse sentido, Parker lida com o tema da milícia americana armada como uma fantasia infantilizada de compensação. Assim com os argumentos racialistas e contrários à globalização, que viriam a contribuir para a eleição de Donald Trump, tanto tempo depois do lançamento deste romance.

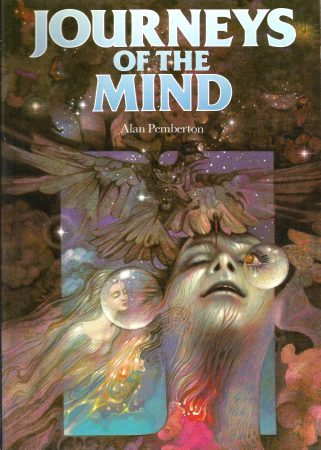

Arte de capa de Tom Adams.

Journeys of the Mind, de Alan Pemberton. Limpsfield: Paper Tiger, 1983, 144 páginas. Capa de Tom Adams. Ilustrações internas de Adams, Graham Humphries e Bill Donohue. Brochura. Quando eu era adolescente, na primeira metade da década de 1980, os livros de arte de ficção científica e fantasia da Paper Tiger circulavam timidamente no Brasil. A minha coleção dos seus livros foi adquirida em sebos e nos saldões da loja Terramédia, em São Paulo. Mas eu não sabia que a Paper Tiger tinha publicado livros ilustrados, até comprar esta coletânea de contos de horror em um desses saldões, ano passado.

A edição de Journeys of the Mind nada traz sobre Alan Pemberton, o autor das histórias, e não achei nada sobre ele rede. É um autor competente na ficção de horror (embora a primeira história do livro seja de ficção científica), e sua coletânea traz doze contos. A maioria deles é ambientada na Inglaterra, mas alguns se passam em outras terras (Malásia, África do Sul, Suécia, e uma plataforma petrolífera talvez instalada no Mar do Norte) e envolvem outras culturas. Tendem a ser curtos — calibrados para amparar três ilustrações por conto, uma delas sempre em página dupla e a maioria de colorido total. O fato de serem curtos implica um desenvolvimento mais superficial e, às vezes, um desenrolar meio truncado. Mas todos prendem a atenção, e a exuberância e riqueza das ilustrações compensa (especialmente as de Adams). Os temas comuns a todos são a morte e a mensagem vinda do além, com um lado moralizante que condena a arrogância e a frieza das classes altas. A história que dá título fala de um homem que perde a namorada num acidente, cai em depressão e, durante uma sessão de eletrochoque, tem uma experiência extracorpórea que se desdobra em outras. Sua conclusão dá o tom do livro — a morte oscilando entre o horror e a transcendência.

—Roberto Causo