Mais ficção científica sobre Marte neste mês, e também ficção de detetive, de horror brasileiro e história em quadrinhos.

The Galton Case, de Ross MacDonald. Nova York: Vintage Crime/Black Lizard, 1987 [1959], 242 páginas. Trade paperback. Uma visita ao blog Killer Covers, de J. Kingston Pierce, me lembrou o quanto gosto de ficção de crime hard-boiled. Um link que leva a um artigo dele sobre Ross MacDonald (nome verdadeiro: Kenneth Millar) no site Crime Reads me recordou que eu tinha uns livros do escritor guardados em algum lugar. Uma busca rápida revelou este The Galton Case. O exemplar que pertenceu a Walter Martins, autor da Primeira Onda da FC Brasileira que, pelos livros que ganhei dele, leu muita ficção de crime nas décadas de 1980 e 1990. O selo Vintage Crime/Black Lizard dava uma cara mais sofisticada aos clássicos do hard-boiled, mas perdia ótimas oportunidades de presentear o leitor com capas de arte pulp de qualidade.

The Galton Case, de Ross MacDonald. Nova York: Vintage Crime/Black Lizard, 1987 [1959], 242 páginas. Trade paperback. Uma visita ao blog Killer Covers, de J. Kingston Pierce, me lembrou o quanto gosto de ficção de crime hard-boiled. Um link que leva a um artigo dele sobre Ross MacDonald (nome verdadeiro: Kenneth Millar) no site Crime Reads me recordou que eu tinha uns livros do escritor guardados em algum lugar. Uma busca rápida revelou este The Galton Case. O exemplar que pertenceu a Walter Martins, autor da Primeira Onda da FC Brasileira que, pelos livros que ganhei dele, leu muita ficção de crime nas décadas de 1980 e 1990. O selo Vintage Crime/Black Lizard dava uma cara mais sofisticada aos clássicos do hard-boiled, mas perdia ótimas oportunidades de presentear o leitor com capas de arte pulp de qualidade.

The Galton Case é um romance da série protagonizada pelo detetive Lew Archer, que eu conhecia dos filmes de Paul Newman da década de 1960 (nos quais o detetive se chamava “Harper”). Aqui, ele é contratado por advogado para atender à vontade da sua adoentada cliente, uma multimilionária do petróleo que deseja reatar os laços com o filho, Anthony Galton. O rapaz abandonou a família e a sua riqueza alienante para perseguir o sonho romântico de se tornar um poeta e romancista proletário em San Francisco. Archer vai para lá e segue as pegadas tênues do personagem até uma cidadezinha, onde uma ossada humana é encontrada. Teria a esposa de classe baixa de Galton vendido o marido pelo dinheiro que ele havia deixado para trás? Ou o assassinato teria sido cometido por outros extorsionistas, saindo de controle? Quando a pista parece estar esquentando, uma tremenda reviravolta abala Archer: aparece um filho de Anthony Galton para encerrar o caso. Algo estranho em tudo leva o determinado detetive a continuar a investigação, levando-a até o Canadá (onde Millar nasceu). Trata-se de um daqueles enredos em que as mentiras se empilham e a verdade se embaralha. A trilha leva a um complô muito mais próximo da família Galton — e do próprio Archer — do que as primeiras pistas davam a entender.

Contudo, mais do que reviravoltas no enredo, que em MacDonald soa mais bem encaixado do que os de Raymond Chandler, a quem ele é comparado, o romance oferece complexidade moral e uma premissa que de início soa como uma espécie de “McGuffin” superficial (o espírito livre que abandona a fortuna), mas que ganha profundidade porque a caracterização indireta de Anthony Galton o torna uma espécie de fantasma que assombra a textura do romance. E que acaba de contaminar também a premissa igualmente superficial de início, do seu filho. Grande parte do efeito vem da noção subjacente de que na verdade é a riqueza que assombra os personagens, como uma espécie de atrator do mal.

The Martian Race, de Gregory Benford. Nova York: Aspect, 2001 [1999], 448 páginas. Arte de capa de Don Dixon. Paperback. Com este livro eu dou continuidade à minha leitura do ciclo de Marte na FC hard da década de 1990, iniciada mês passado com Mars, de Ben Bova. The Martian Race deixa explícito o contexto que inspirou o ciclo, e que inclui a declaração do presidente americano George Bush (pai) de patrocinar uma missão a Marte. Ele logo esqueceu o assunto, depois que a NASA, em um momento especialmente megalomaníaco, apresentou um orçamento de 450 bilhões de dólares. A solução de Gregory Benford espelha o concurso X Prize (hoje, Ansari X Prize) que, em 1996, instituiu um prêmio de 10 milhões de dólares a quem conseguisse, na iniciativa privada, lançar um veículo espacial de construção própria. No romance, o prêmio é de 30 bilhões a quem conseguir montar uma operação que leve seres humanos a Marte, realize pesquisa científica lá, e os traga de volta em segurança.

The Martian Race, de Gregory Benford. Nova York: Aspect, 2001 [1999], 448 páginas. Arte de capa de Don Dixon. Paperback. Com este livro eu dou continuidade à minha leitura do ciclo de Marte na FC hard da década de 1990, iniciada mês passado com Mars, de Ben Bova. The Martian Race deixa explícito o contexto que inspirou o ciclo, e que inclui a declaração do presidente americano George Bush (pai) de patrocinar uma missão a Marte. Ele logo esqueceu o assunto, depois que a NASA, em um momento especialmente megalomaníaco, apresentou um orçamento de 450 bilhões de dólares. A solução de Gregory Benford espelha o concurso X Prize (hoje, Ansari X Prize) que, em 1996, instituiu um prêmio de 10 milhões de dólares a quem conseguisse, na iniciativa privada, lançar um veículo espacial de construção própria. No romance, o prêmio é de 30 bilhões a quem conseguir montar uma operação que leve seres humanos a Marte, realize pesquisa científica lá, e os traga de volta em segurança.

O magnata John Axelrod entra na corrida, mas o romance segue basicamente a astronauta americana Julia (erroneamente chamada de “Julie” na contracapa) no processo de formação da tripulação (com percalços), promoção da empreita de Axelrod, casamento com o cosmonauta Viktor, a jornada até Marte e o que acontece lá evolvendo a esquipe adversária. Assim como no romance de Bova, aqui muito é dito sobre as encrencas com a mídia, especialmente a popular. A equipe concorrente é patrocinada por europeus e chineses, daí o romance antecipar algo das atuais tensões entre EUA e China. Interessante que a nave desse consórcio tenha um propulsor atômico. Por conta disso, e embora tendo partido antes da nave de Axelrod (lançada com o apoio da NASA), ela não precisa de uma janela tão estreita quanto esta, e se não chegar primeiro, voltará primeiro.

O romance tem uma narrativa leve, sem grandes mergulhos ou momentos diferenciados. Mas surge muito de suspense e da tensão da aposta de Julia, uma bióloga, de que conseguirá descobrir vida no planeta se dispor de um pouco mais de tempo. Também assim como em Mars, há muito sobre a questão de existência de vida em Marte, mas enquanto Bova apostou no fundo dos cânions marcianos e sua suposta condição de preservação da umidade, Benford aposta em túneis de lava e fumarolas vulcânicas. Martian Race vai além, apresentando uma rica especulação sobre formas de vida subterrâneas do tipo conglomerado vegetal ou bacteriano. Sendo um cientista praticante (físico), Benford é extremamente competente no manuseio de conceitos científicos e tecnológicos. (O lobista Robert Zubrin também aparece aqui como figurante.) Além disso, as necessidades da pesquisa científica são afirmadas acima das necessidades comerciais e políticas, e, para o meu prazer, mesmo no contexto da corrida espacial, a importância da cooperação é afirmada acima da competição. O destino de Julia e Viktor ficou para ser definido em uma sequência, The Sunborn (2005), os dois livros compondo a série The Aventures of Viktor and Julia.

Moving Mars, de Greg Bear. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, Masterpieces of Science Fiction, 2001 [1993], 408 páginas. Introdução de George Zebrowski. Arte de frontispício de Marc Fishman. Encadernação Especial. Junto com Gregory Benford e David Brin, Greg Bear forma o assim chamado “Killer B” dentro da FC hard americana. Este romance premiado com o Nebula 1994, na época em que esse e outros dos grandes prêmios ainda significavam alguma coisa. O Prêmio Hugo e o Locus ele perdeu para Green Mars, de Kim Stanley Robinson, outro romance do ciclo de Marte da década de 1990. Li nesta edição da coleção Masterpieces of Science Fiction, mas tenho também exemplar da primeira edição em capa dura, autografada, que adquiri no sebo Livraria Papagalis, quando ele ainda existia aqui no meu bairro. Na interessante introdução, George Zebrowski faz uma análise positiva do romance, defendendo a mal-afamada técnica de exposição conhecida como “infodump“, e destacando a protagonista de Moving Mars, primeiro uma estudante revolucionária e mais tarde administradora e governante Casseia Mojundar.

Moving Mars, de Greg Bear. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, Masterpieces of Science Fiction, 2001 [1993], 408 páginas. Introdução de George Zebrowski. Arte de frontispício de Marc Fishman. Encadernação Especial. Junto com Gregory Benford e David Brin, Greg Bear forma o assim chamado “Killer B” dentro da FC hard americana. Este romance premiado com o Nebula 1994, na época em que esse e outros dos grandes prêmios ainda significavam alguma coisa. O Prêmio Hugo e o Locus ele perdeu para Green Mars, de Kim Stanley Robinson, outro romance do ciclo de Marte da década de 1990. Li nesta edição da coleção Masterpieces of Science Fiction, mas tenho também exemplar da primeira edição em capa dura, autografada, que adquiri no sebo Livraria Papagalis, quando ele ainda existia aqui no meu bairro. Na interessante introdução, George Zebrowski faz uma análise positiva do romance, defendendo a mal-afamada técnica de exposição conhecida como “infodump“, e destacando a protagonista de Moving Mars, primeiro uma estudante revolucionária e mais tarde administradora e governante Casseia Mojundar.

De narrativa escorreita e ocasionalmente empolgante, o romance aborda um Marte já colonizado, e as tensões do Planeta Vermelho com a ainda centralizadora Terra. Acompanha principalmente os encontros de Casseia com um colega universitário, o mais tarde físico quântico Charles Franklin, cujas pesquisas irão alterar para sempre as relações Terra-Marte e, ao final do livro, as possibilidades de presença humana no restante da galáxia. Só por aí dá para perceber o quanto Moving Mars se afasta dos romances de Marte de que já tratei antes: chegar a Marte e colonizá-lo são questões já resolvidas; e de maneira típica de Bear, o realismo das circunstâncias iniciais vai apoiando a entrada subsequente de conceitos científicos muito mais radicais, como no seu cyberpunk Blood Music (1985). Neste caso, uma possibilidade de tecnologia computacional que acessa a matriz quântica do universo, possibilitando a movimentação instantânea de grandes massas de um lugar para outros. Não há nenhuma celebração de cooperação no livro, porém — a descoberta também significa a existência de uma arma definitiva, cuja posse deve ser neutralizada por ataques furtivos em uma guerra de extermínio, que leva os dirigentes e cientistas de Marte a realizaram uma fuga planetária para outras regiões da galáxia. Assim como em Blood Music, é uma insistência determinista do cientista visionário que leva a um estado de coisas súbito e potencialmente apocalíptico para a humanidade.

Casseia Mojundar é uma rara personagem redonda dentro da FC, cujas falhas pessoais (que incluem arrogância e impertinência, covardia e inabilidade) a tornam mais próxima do real e valorizam os momentos de superação e de aprendizado. Se o romance tem uma “barriga”, é quando Casseia visita à Terra pela primeira vez, em seus primeiros passos como burocrata — um “passeio no zoológico” que certamente é pior do que qualquer infodump, e que descreve uma Terra exótica, repleta de restrições nascidas do nosso passado humano de guerras e conflitos, e extensões virtuais de sexualidade e comportamento, de lastro pós-cyberpunk evidente. Porém, no todo Moving Mars fornece uma grande leitura, sólida, intrigante e plena de sentido do maravilhoso.

Arte de capa de Wayne Barlowe.

Arte de capa de Gilber Mirândola.

O Cântico do Súcubo, de Georgette Silen. Paracatu-MG, Buritu Editora, 2013, 68 páginas. Arte de capa de Gilber Mirândola. Livro de bolso. A escritora paulistana e diretora de teatro Georgette Silen está em atividade desde a primeira fase da Terceira Onda da FC Brasileira (iniciada em 2004). Seu trabalho dentro da literatura especulativa se volta em geral para o horror, como é o caso evidente de O Cântico do Súcubo que adquiri da autora em um evento de fãs em São Paulo. Trata-se de uma noveleta que acompanha Giacomo, um frei bonitão em épocas medievais, que se envolve com um súcubo (demônio sexual) ao encontrar ruínas romanas em um bosque mal-afamado. Ele prossegue até o mosteiro ao qual se dirigia, e lá os membros do lugar passam a ser assediados e mortos pelo súcubo — que se comporta basicamente como uma vampira, bem representada em sua forma humana pela arte bastante atmosférica de Gilber Mirândola na capa.

Mais conhecida pela série Lázarus de romances de horror, publicados pela Giz Editorial, Silen constrói muito bem as cenas e a atmosfera de horror, não se esquiva dos aspectos eróticos nem do sangue e vísceras. Inclusive, leva o clímax da história a um momento do tipo “eros e tânatos”, depois que Giacomo consegue superar sua passividade e consegue enfrentar o monstro. Apesar do excesso de adjetivos no início, e de uma cena meio que pendurada na história envolvendo um outro religioso, O Cântico do Súcubo tem boas qualidades narrativas. Acena com o nascimento do herói de uma nova série, no final.

Arte de capa de São Pedro.

Crianças na Escuridão, de Júlio Emílio Braz. São Paulo: Editora Moderna, Coleção Veredas, 3.ª edição, 1993 [1991], 56 páginas. Arte de capa e ilustrações internas de São Pedro. Falei de Braz nas minhas leituras de fevereiro, intrigado com a crueldade que aparece nos seus livros, mesmo nos dirigidos ao público infantil. Resolvi conferir, pegando este livro curto, voltado para o assunto das crianças de rua e comprado há anos no Sebo do Messias, na região da Praça da Sé. É narrado em primeira pessoa por uma menina abandonada pela mãe em um supermercado, e que logo se une a uma gangue formada por outras meninas que catam papelão e cometem pequenos roubos pela cidade de São Paulo. A paisagem da metrópole paulistana é muito bem explorada por Braz, que a contamina com toda a violência que as meninas sofrem: violência policial, abuso sexual em casa, assédio de cafetões, estupro, falta de solidariedade da população e de assistência do Estado. Finalmente, também o assassinato. As frases curtas e os episódios montados pela voz infantil da menina Rolinha vão costurando este relato do abandono e da aspereza das ruas. A arte despojada de São Pedro, a traço rasgado e de certa ironia igualmente cortante, sublinha esse conteúdo mesmo quando não o retrata. O final não é feliz, só o que ele afirma é sobrevivência e continuidade. Apesar da brevidade do livro, ele costura uma complexidade emocional entre as meninas e entre as figuras que as orbitam, como um traficante de drogas, um mendigo intelectual e um violento pivete que anda armado. A prosa minimalista alcança momentos poéticos. Na nota biográfica escrita pelo próprio Braz, ele responde com clareza cortante à minha questão:

“Crianças na escuridão fala da dor e do cotidiano. É propositadamente impiedoso com a fantasia e a dissimulação — não há nenhuma delas em suas páginas. Procurei falar de verdades que conheço, de injustiças que testemunhei, de dores que me contaram. Suas personagens podem ser encontradas em qualquer grande cidade do Brasil. A Praça da Sé é apenas um universo limitado, onde coloco todas as dores de crianças que conheci.

“Se apenas um coração jovem se indignar diante de tanto sofrimento e desesperança, terá valido a pena escrevê-lo.” —Júlio Emílio Braz. Crianças na Escuridão.

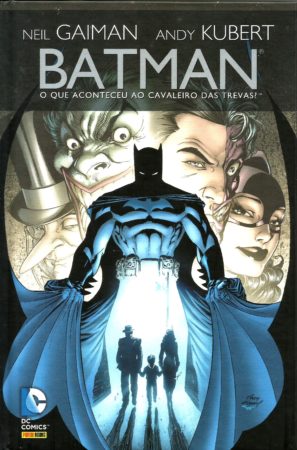

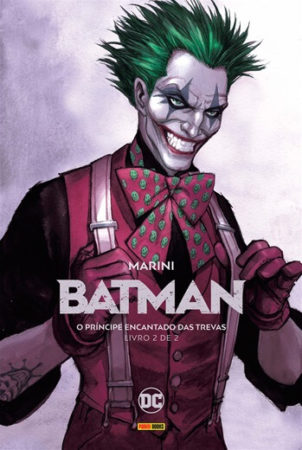

Quadrinhos

Arte de capa de Dustin Nguyen.

Descender, de Jeff Lemire (texto) e Dustin Nguyen (arte). Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 1.ª edição, novembro de 2019 [2015], 144 páginas. Tradução de Fernando Scheibe. Arte de capa de Dustin Nguyen. Brochura. Este livro de quadrinhos é mais um que apareceu aqui em casa pelas mãos do meu filho Roberto Fideli e sua namorada, Gabriela Colicigno. É uma space opera de um futuro distante em que a galáxia está unificada sob uma única autoridade federativa, com um alto nível de robotização — até que gigantescas máquinas humanoides surgem com um poder bélico destruidor semelhante ao do Galactus da mitologia da Marvel. São chamados de ceifadores, em número de nove, e depois de levar à morte a centenas de milhões dos cidadãos da galáxia eles desaparecem sem razão aparente, do jeito que surgiram. Os robôs, porém, foram poupados — por que ou como, a HQ não explica (muito é contado e não mostrado). Isso leva os sobreviventes do massacre a se voltarem contra os seus antigos servos mecânicos.

Em uma lua distante, em que uma operação mineradora foi devastada por um vazamento de gás, antes do surgimento dos ceifadores, alguns robôs locais foram poupados. Entre eles o pequeno Tim-21, que tem a aparência de um garoto de dez anos, muito bonzinho, criado e programado para ser o companheiro de uma criança humana de idade compatível. Mas aparentemente Tim guarda um segredo importantíssimo, que o conecta aos ceifadores, e uma força tarefa é montada para recuperá-lo nesse local abandonado. A partir daí existe muita aventura e reviravoltas, com a formação de uma equipe de heróis. Interessante que a metade dela seja composta de robôs. Um dos humanos é o cientista responsável por uma revolução da robótica na galáxia, e outro é a filha de uma figura importante da sua liderança.

A história, porém, não tem um desenvolvimento especialmente interessante e a revelação final, de que o cientista não seria tão hábil e genial quanto se declara, parece incongruente. De fato, muita coisa tem esse aspecto, levantando a possibilidade de alguma influência da série Saga, de Brian K. Vaughan, e sua abordagem nonsense da space opera. A derivação do filme I.A.: Inteligência Artificial (2001), de Steven Spielberg a partir de um projeto de Stanley Kubrick e inspirado em conto de Brian W. Aldiss, é evidente na figura de Tim e de detalhes como uma arena em que robôs são sacrificados. Também em momentos de melodrama pós-modernista, no qual o autor parece não acreditar muito nas emoções que desafia o leitor a ter. Dustin Nguyen é um artista celebrado, que já trabalhou com Batman e The Authority, tendo recebido o Prêmio Eisner 2016 de Melhor Pintor por seu trabalho aquarelado em Descender. Mas eu achei que a arte cai às vezes ao nível de esboço, e se apoia demais no espaço negativo. A história tem aspectos intrigantes e um final surpreendente, além do gancho montado na arena dos robôs, que deve garantir o interesse pela leitura do próximo volume.

—Roberto Causo

your name., de Makoto Shinkai. Rio de Janeiro/Campinas: Verus Editora, 2ª edição, 2019 [2016], 186 páginas. Tradução de Karen Kazumi Hayashida. Comentário de

your name., de Makoto Shinkai. Rio de Janeiro/Campinas: Verus Editora, 2ª edição, 2019 [2016], 186 páginas. Tradução de Karen Kazumi Hayashida. Comentário de

Sob o Trópico de Capricórnio, de Pedro Carcereri. Belo Horizonte: Letreramento, 2018, 98 páginas. Brochura.

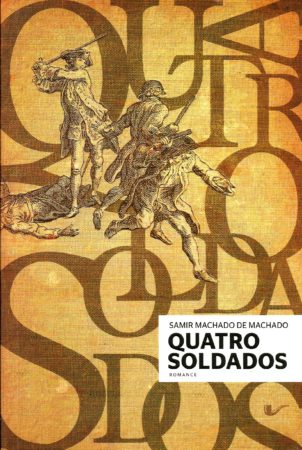

Sob o Trópico de Capricórnio, de Pedro Carcereri. Belo Horizonte: Letreramento, 2018, 98 páginas. Brochura.  Quatro Soldados, de Samir Machado de Machado. Porto Alegre: Não Editora, 2013, 320 páginas. Brochura.

Quatro Soldados, de Samir Machado de Machado. Porto Alegre: Não Editora, 2013, 320 páginas. Brochura.

Os Domínios do Rei Peste, de Evaristo Geraldo. Fortaleza: Edição do Autor, junho de 2015, 16 páginas. Folheto.

Os Domínios do Rei Peste, de Evaristo Geraldo. Fortaleza: Edição do Autor, junho de 2015, 16 páginas. Folheto.

Capela do Alto: As Histórias, as Lendas e as Orações Compartilhadas dos Habitantes de uma Pequena Cidade Mariana, de Valdemir Alvarez Gutierrez. São Paulo: Ayurú Digital, 2018, 86 páginas. Brochura.

Capela do Alto: As Histórias, as Lendas e as Orações Compartilhadas dos Habitantes de uma Pequena Cidade Mariana, de Valdemir Alvarez Gutierrez. São Paulo: Ayurú Digital, 2018, 86 páginas. Brochura.

Curso de Desenho de Charles Bargue (Cours de Dessin), de Fabio Moraes, ed. São Paulo: Criativo, 2014, 240 páginas. Brochura.

Curso de Desenho de Charles Bargue (Cours de Dessin), de Fabio Moraes, ed. São Paulo: Criativo, 2014, 240 páginas. Brochura.

Throne of the Crescent Moon

Throne of the Crescent Moon

Dante, anônimo, ed. São Paulo: Colégio Dante Alighieri, 2008 [1965], 100 páginas. Ilustrações. Brochura.

Dante, anônimo, ed. São Paulo: Colégio Dante Alighieri, 2008 [1965], 100 páginas. Ilustrações. Brochura.