Na cesta de setembro, western, ficção militar e mainstream, não ficção sobre psicologia militar, poesia, livro para crianças e jovens, ficção científica de space opera em literatura e em quadrinhos. E mais…

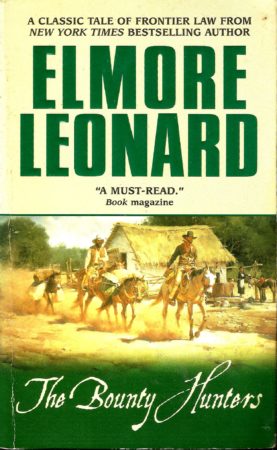

The Bounty Hunters, de Elmore Leonard. Nova York: HarperTorch, abril de 2002 [1953], 324 páginas. Paperback. Antes de se tornar um consagrado escritor de ficção de crime, admirado por gente do mainstream literário por conta da sua excepcional habilidade com diálogos, Elmore Leonard começou escrevendo westerns. Oito desses livros foram publicados no Brasil, pela Editora Rocco. Tive chance de ler antes os ótimos Valdez Vem aí (Valdez Is Coming), adaptado para o cinema num filme com Burt Lancaster, e o meu favorito, Hombre, um filme com Paul Newman. O primeiro é um livro muito duro sobre um guarda civil veterano das escaramuças contra os apaches, que descarrilha as pretensões de ascensão de um rancheiro arrogante e violento. O segundo é uma joia a respeito da incomensurabilidade do Outro cultural (o herói anglo foi sequestrado e criado como apache), e que deveria ser ensinado nas faculdades de Letras. O crítico americano B. R. Myers afirmou que os westerns de Leonard estavam entre os seus melhores escritos, e lamenta a transição para uma ficção de crime supostamente sem a mesma força ou honestidade intelectual. Este The Bounty Hunters foi o romance de estreia de Leonard, e também está na coleção da Rocco, como Os Caçadores de Recompensas.

The Bounty Hunters, de Elmore Leonard. Nova York: HarperTorch, abril de 2002 [1953], 324 páginas. Paperback. Antes de se tornar um consagrado escritor de ficção de crime, admirado por gente do mainstream literário por conta da sua excepcional habilidade com diálogos, Elmore Leonard começou escrevendo westerns. Oito desses livros foram publicados no Brasil, pela Editora Rocco. Tive chance de ler antes os ótimos Valdez Vem aí (Valdez Is Coming), adaptado para o cinema num filme com Burt Lancaster, e o meu favorito, Hombre, um filme com Paul Newman. O primeiro é um livro muito duro sobre um guarda civil veterano das escaramuças contra os apaches, que descarrilha as pretensões de ascensão de um rancheiro arrogante e violento. O segundo é uma joia a respeito da incomensurabilidade do Outro cultural (o herói anglo foi sequestrado e criado como apache), e que deveria ser ensinado nas faculdades de Letras. O crítico americano B. R. Myers afirmou que os westerns de Leonard estavam entre os seus melhores escritos, e lamenta a transição para uma ficção de crime supostamente sem a mesma força ou honestidade intelectual. Este The Bounty Hunters foi o romance de estreia de Leonard, e também está na coleção da Rocco, como Os Caçadores de Recompensas.

Os caça-prêmios aí são na verdade americanos caçadores de escalpos atacando apaches no México — e camponeses mexicanos morenos, na falta dos primeiros. O romance nos conta que o governo mexicano pagava 100 pesos por indígena morto, o escalpo sendo usado como prova. Um terrível relato da violência histórica da América Latina. O agenciador dessa canalhada é um oficial mexicano dos rurales, uma polícia militar dos rincões. Ele tem o nome sugestivo de Lama Duro — autoridade militar corrupta, de pés de barro. Os heróis, por sua vez, são o batedor Daniel Flynn e o Tenente Bowman, da cavalaria. Os dois deram azar de estarem servindo sob um coronel que se comportou de maneira covarde durante a Guerra da Secessão. São enviados pelo comandante ao território índio no México, oficialmente para encontrar um líder apache chamado Soldado Viejo — na verdade, para saírem do caminho do coronel, preferivelmente sendo mortos. O romance tem as qualidades que esperamos de Leonard, a prosa dura, a simpatia direta ou indireta pela cultura mexicana, os diálogos ríspidos e brilhantes. Mas o enredo e as situações parecem um pouco titubeantes. Sem dúvida, Hombre e Valdez Is Coming são narrativas mais fortes e seguras. Nos momentos finais, há uma correria para amarrar as pontas, trazendo o coronel cagão para o enfrentamento duplo entre apaches e caçadores de escalpos. Moralmente, o romance tem que se equilibrar na corda bamba para apresentar algum efeito conciliatório possível, diante das atrocidades que enumera. Leonard faleceu em 2013.

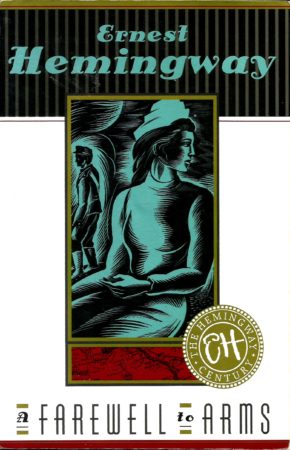

Arte de capa de Cathie Bleck.

A Farewell to Arms, de Ernest Hemingway. Nova York: Scribner, 1.ª edição, 1995 [1929], 332 páginas. Arte de capa de Cathie Bleck. Trade paperback. É notável que Hemingway tenha escrito este que é o seu segundo romance, seguindo a O Sol Também se Levanta (The Sun Also Rises), aos 30 anos de idade. Ele havia testemunhado a Primeira Guerra Mundial como tenente chefe de equipe de padioleiros, junto ao exército italiano. Foi ferido, passou tempo em hospitais. Muito dessa experiência ele explora no romance, assim como a de conhecidos e companheiros de armas. O tema do americano expatriado, convivendo com tipos diferentes de pessoas em territórios distantes, é uma constante em seus romances e contos. Em A Farewell to Arms, que existe no Brasil em várias edições como Adeus às Armas, Frederick Henry, um comandante de ambulância junto ao exército italiano durante aquele conflito convive com um padre e um oficial médico na retaguarda do front. As coisas começam a crescer na direção do fio principal do romance quando Henry conhece uma enfermeira inglesa, Catherine, por quem se apaixona e conquista, embora um dos seus amigos estivesse interessado nela.

Ferido enquanto aguardava entrar em ação no front, Henry vai parar em um hospital italiano e, em seguida, num recém-montado hospital inglês. É o primeiro paciente a chegar, e logo se instala como se fosse dono do seu quarto, onde recebe amigos e a amante, e onde esconde uma variedade de garrafas de bebida. Hemingway dá atenção à operação que ele sofre para curar o ferimento em seu joelho. Também à “vida de casado” com Catherine. Recuperado, Henry é mobilizado novamente, mas não chega ao front. Ele e sua ambulância são pegos em meio a uma retirada. A prosa esparsa de Hemingway mal disfarça a atmosfera pesada, de “tudo pode acontecer”. Em um episódio especialmente dramático, o herói, ainda em território italiano, é capturado por uma espécie de “milícia da vergonha”, que seleciona, interroga e julga sumariamente suspeitos de covardia perante o combate, executando-os ali mesmo. Situação que certifica Hemingway como influência sobre autores premiados como Cormac McCarthy e Charles Frazier (que tem milícia e episódios semelhantes em Montanha Gelada, ambientado na Guerra da Secessão). Depois do incidente, Henry consegue se evadir do conflito e reencontrar-se com Catherine, agora grávida dele, em um local neutro. A narrativa assume então aspectos mais costumeiro das narrativas de expatriados, como a de O Sol Também se Levanta (1926). Nesse ponto, o suspense surge em torno do parto eminente de Catherine.

A Farewell to Arms não fornecesse um panorama do conflito, pouco da suas peculiaridades, quase nada da vida da caserna ou da psicologia do militar. Também oferece poucas reflexões de um cunho mais filosófico. É o projeto literário do autor, de fazer recuar ou embutir aspectos emocionais ou reflexivos na ação e na descrição. O efeito retentivo explode com uma força cumulativa, quando reflexões como a seguinte surgem:

“Se as pessoas trazem coragem demais a este mundo o mundo tem que matá-las pra quebrá-las, então é claro que ele as mata. O mundo quebra a todos e depois disso muitos ficam fortes nos lugares partidos. Mas aqueles que não de deixam quebrar ele mata. Mata os muito bons e os muitos gentis e os muito corajosos imparcialmente. Se você não é nenhum desses pode ter certeza de que ele vai te matar também mas sem nenhuma pressa em especial.” —Ernest Hemingway, A Farewell to Arms.

Apesar das questões acima, com respeito à sua representação do conflito bélico, o romance é considerado um dos melhores a tratar da Primeira Guerra Mundial. Acredito que isso se deve mais às suas qualidades literárias e trágicas. Se o romance é uma tragédia e Frederick Henry um herói trágico, o leitor é convidado a imaginar onde está a sua “falha trágica”. Supor que esteja no fato de ele ter engravidado Catherine quando obviamente não devia parece fácil demais. Ele ter atirado em um desertor durante a retirada soa como uma complicação mais interessante. Por essa lógica, o herói trágico convidou a vida a quebrá-lo não por um excesso de coragem ou de bondade, mas por ter assumido a morte como trivial demais, mesmo no contexto da guerra.

Ernest Hemingway em Milão (1918).

Psicologia Militar: Aplicações Clínicas e Operacionais (Military Psychology: Clinical and Operational Applications), de Carrie H. Kennedy & Eric A. Zillmer. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, Coleção General Benício, 2009 [2006], 472 páginas. Tradução de Geraldo Alves Portilho Junior. Brochura. O estande da Biblioteca do Exército Editora é uma parada obrigatória para mim, sempre que vou à Bienal do Livro. Esta antologia de ensaios acadêmicos é resultado de uma dessas visitas, feita em 2018. “Psicologia militar” aqui não se trata da psicologia do militar, mas do exercício da psicologia no meio militar, e ainda, do know-how da psicologia militar em outras esferas. Um livro fascinante, mais ainda considerando o quanto a psicologia moderna deve ao conhecimento reunido e acumulado ao longo daquela cadeia de grandes conflitos bélicos que vão da Primeira Guerra Mundial até a Guerra do Golfo e a “guerra contra o terror”, passando pela Guerra da Coreia e a do Vietnã. Reiteradamente, os editores e os colaboradores assinalam a importância da psicologia militar para a prática da psicologia moderna, especialmente a dos Estados Unidos. Adquiri o livro porque me pareceu grande oportunidade para fundamentar melhor esse lado da vida militar, inevitável considerando o quanto o conflito armado produz resultados psicológicos adversos, nas minhas histórias das Lições do Matador. Por exemplo, em “Anjos do Abismo” (o inédito terceiro romance da série) há dois incidentes definidos como de saúde mental.

Psicologia Militar: Aplicações Clínicas e Operacionais (Military Psychology: Clinical and Operational Applications), de Carrie H. Kennedy & Eric A. Zillmer. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, Coleção General Benício, 2009 [2006], 472 páginas. Tradução de Geraldo Alves Portilho Junior. Brochura. O estande da Biblioteca do Exército Editora é uma parada obrigatória para mim, sempre que vou à Bienal do Livro. Esta antologia de ensaios acadêmicos é resultado de uma dessas visitas, feita em 2018. “Psicologia militar” aqui não se trata da psicologia do militar, mas do exercício da psicologia no meio militar, e ainda, do know-how da psicologia militar em outras esferas. Um livro fascinante, mais ainda considerando o quanto a psicologia moderna deve ao conhecimento reunido e acumulado ao longo daquela cadeia de grandes conflitos bélicos que vão da Primeira Guerra Mundial até a Guerra do Golfo e a “guerra contra o terror”, passando pela Guerra da Coreia e a do Vietnã. Reiteradamente, os editores e os colaboradores assinalam a importância da psicologia militar para a prática da psicologia moderna, especialmente a dos Estados Unidos. Adquiri o livro porque me pareceu grande oportunidade para fundamentar melhor esse lado da vida militar, inevitável considerando o quanto o conflito armado produz resultados psicológicos adversos, nas minhas histórias das Lições do Matador. Por exemplo, em “Anjos do Abismo” (o inédito terceiro romance da série) há dois incidentes definidos como de saúde mental.

O subtítulo de Psicologia Militar menciona aplicações clínicas, que visam melhorar a vida do militar que apresenta problema de saúde mental, curá-lo, prevenir suicídio ou abuso de substâncias e de jogo; e aplicações operacionais, que visam manter o militar capacitado a realizar a missão. O livro traz um esboço histórico da psicologia militar, seguido dos ensaios, agrupados em duas partes: “Prática Clínica no Meio Militar” e “Psicologia Operacional”. Na primeira, abre o artigo “Introdução à Psicologia Militar Clínica”, que acentua como aspectos desse serviço se diferenciam da prática civil da psicologia:

“Há características únicas e específicas na prática da psicologia clínica em ambiente militar e que diferem das posturas tradicionais. Elas incluem diferenças distintivas no treinamento de residentes e membros, oficiais em funções provedoras, na influência do posto ou graduação no relacionamento terapêutico, em limites distintivos da confidencialidade, no inevitável dilema ético dos relacionamentos múltiplos e nas específicas necessidades de treinamento multicultural.” —Frank C. Budd & Carrie H. Kennedy, “Introdução à Psicologia Militar”.

O artigo seguinte traz histórico e características das avaliações de aptidão para o serviço militar, uma questão que vai além do momento do recrutamento, e sobre a qual a saúde mental tem implicações diretas — no Ciclo Pós-Retração Tadai, das Lições do Matador, por exemplo, o Almirante Túlio Ferreira não permite que Jonas Peregrino passe por uma avaliação psicológica, que poderia levar ao seu afastamento ou transferência. O serviço militar, especialmente num império como o americano, é uma atividade peripatética, que leva o profissional a diferentes localidades, e prevê a mobilização (o entrar em ação) como possibilidade constante. O artigo “A Psicoterapia Breve no Meio Militar nos Estados Unidos” explora como essas circunstâncias moldaram a necessidade de terapias de curta duração, enquanto “Psicologia de Saúde Clínica e Medicina Comportamental em Organizações Militares de Saúde” explora questões como o fumo, o controle de peso, e o gerenciamento de dor crônica e insônia. “A Prática Neuropsicológica no Meio Militar” nos lembra que o combate (e o treinamento para o combate) incorre no risco de traumas cerebrais, mas um dos seus tópicos é a neuropsicologia aeroespacial militar, que trata de pilotos de aeronaves de alto desempenho e sua seleção. Outros pontos de interesse discutem o uso de estimulantes e o mistério da Síndrome da Guerra do Golfo. Central no contexto de hoje, “Prevenção do Suicídio no Meio Militar” mostra como esse meio passou a se preocupar com o problema do suicídio — embora não mencione que entre 18 e 22 militares veteranos se suicide todos os dias nos EUA, mortalidade maior do que as baixas de combate incorridas durante as intervenções americanas no Afeganistão e Iraque e outros pontos quentes da “guerra contra o terror”. A teoria do “ferimento moral” também não é abordada no livro. O artigo seguinte aprofunda a questão da luta contra o abuso de substâncias e jogos de azar. É o último da primeira seção.

Aquela destinada à psicologia operacional inicia com um artigo introdutório específico, cuja abertura já nos conduz ao assunto das operações psicológicas (psyops) e da psicologia como amparo às ações e mobilizações de grande alcance:

“A global war on terrorism — GWOT (guerra global ao terrorismo) oferece à psicologia militar um tremendo desafio e a oportunidade de demonstrar a significativa contribuição que é prestada pelos psicólogos operacionais. … Isso ressalta a natureza variável do que é denominado ‘guerra assimétrica’, e o desafio que ela proporciona ao comandante e aos que vão liderar em combate … É na esfera desse desafio que psicólogos operacionais podem oferecer seu conhecimento e entendimento do comportamento humano a fim de auxiliar o comandante a ‘penetrar no círculo do sistema decisório do inimigo’ … Isso se torna ainda mais evidente na guerra assimétrica, na qual a tomada de decisão militar e as atividades de psicologia operacional podem ocorrer a centenas de quilômetros de distância, de forma semelhante, em certos aspectos, à época [sic] em que nossas Forças Armadas conduziam veículos pilotados remotamente para cumprir suas missões.” —Thomas J. Williams, James J. Picano, Robert R. Roland & L. Morgan Banks, “Introdução à Psicologia Operacional”.

Toca-se na questão dos interrogatórios e treinamento para prisioneiro de guerra, temor de armas de destruição em massa, e os autores não se esquivam de tocar na tortura e dos casos de Abu Ghraib e Guantánamo, embora rapidamente. É muito interessante o capítulo sobre “Estresse de Combate” e a história da terminologia. Não é brincadeira, e pode levar a baixas substanciais (incapacitação para o combate), até de uma baixa para cada cinco feridos em ação. Muito se recorda da guerra do Vietnã nesse capítulo, mas também se discute o choque cultural com civis no teatro de ação. Novamente, é conspícua a ausência do conceito do ferimento moral. O próximo capítulo, sobre treinamento de sobrevivência e evasão, recorda o célebre “Experimento de Stanford”, enquanto o seguinte, muito interessante, trata da psicologia dos terroristas, tratando-os sem pátina de condenação moral, lembrando que sua determinação os transforma em “um formidável inimigo”. O terrorismo de estado é lembrado, com o nazismo como estudo de caso (Hannah Arendt é mencionada). É interessante que o grupo Baader-Meinhof ainda seja o paradigma do terrorismo político, nesse artigo, enquanto o seguinte, “A Psicologia dos Terroristas da Al-Qaeda”, contextualiza muito bem as bases histórico-ideológicas desse grupo tão determinante no século 21. Também são interessantes os capítulos “Os Efeitos Psicológicos das Armas de Destruição em Massa”, “Crises e Negociações de Reféns” e “Intervenções Psicológicas Depois de Desastres ou Traumas”, com muito material a substanciar thrillers de ficção científica, histórias de fim de mundo e de pós-apocalipse. Para a FC, porém, o penúltimo capítulo, “Avaliação e Seleção de Pessoal Operacional de Alto Risco”, é especialmente interessante: trata de pilotos de caça e soldados de forças especiais. Vale lembrar que as operações especiais se tornaram a espinha dorsal da estratégia americana na guerra contra o terror, daí o capítulo figurar nesta seção do livro. Como as FE são secretas, o modo que os articulistas encontraram de se aproximar do perfil desses militares de elite foi recorrer aos perfis de astronautas.

“[Q]ualidades como inteligência, independência, adaptabilidade, flexibilidade, motivação, estabilidade emocional e falta de impulsividade eram necessárias para o sucesso. Mais tarde [identificou-se] 10 atributos necessários par ao sucesso em missões longas ou curtas: questões familiares (habilidade para lidar com longas separações da família), desempenho sobre condições estressantes, habilidade de viver com grupo (adaptabilidade multicultural e humor), habilidade de trabalho em equipe, autorregulação (estabilidade emocional), motivação, julgamento e tomada de decisões, consciência (realização, ordem e integridade), habilidades comunicativas (interpessoais, de apresentação e diplomáticas) e capacidade de liderança (determinação, flexibilidade e habilidade de motivar outros).” —James J. Picano, Thomas J. Williams & Robert R. Roland, “Avaliação e Seleção de Pessoal Operacional de Alto Risco”.

É só uma lista de qualidades, mas pode alertar o escritor brasileiro de FC a fugir daquele clichê dos “babacas no espaço” (dorks in space) tão típico de filmes e livros americanos, mais extrapolação das relações entre rapazes do high-school ou do college, do que expressão das exigências reais dos astronautas. Um dos ápices dessa tendência é o romance de Larry Niven, World of Ptaavs (1966), com um protagonista que é um piadista de fraternidade universitária… Em resumo, Psicologia Militar é um livro que cobre um terreno vasto e que pode embasar um tratamento psicológico mais sólido do soldado ou do astronauta, além de informar o leitor da complexa problemática do ambiente militar.

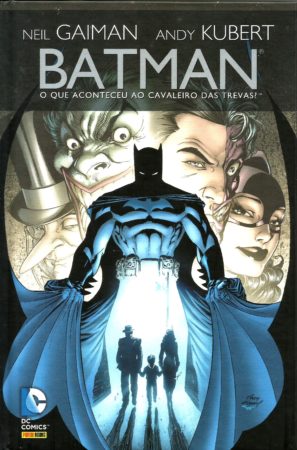

O Livro do Cemitério (The Cemetery Book), de Neil Gaiman. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2010 [2008], 346 páginas. Ilustrações internas de Dave McKean. Tradução de Ryta Vinagre. Brochura. Eu certamente não leio Neil Gaiman tanto quanto gostaria — e deveria. Afinal, fui muito influenciado nos primeiros momentos da minha atividade como escritor pelo tipo de fantasia contemporânea que chamo de “Além da Imaginação”, evidenciado por essa série de TV criada por Rod Serling, e Gaiman é um dos nomes principais da fantasia contemporânea hoje. Sinto muita falta de tornar a escrever esse tipo de narrativa, e ler Gaiman e alguns outros poderia muito bem me inspirar. Seus romances e livros de contos vão se empilhando aqui, esperando a hora e a vez.

O Livro do Cemitério (The Cemetery Book), de Neil Gaiman. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2010 [2008], 346 páginas. Ilustrações internas de Dave McKean. Tradução de Ryta Vinagre. Brochura. Eu certamente não leio Neil Gaiman tanto quanto gostaria — e deveria. Afinal, fui muito influenciado nos primeiros momentos da minha atividade como escritor pelo tipo de fantasia contemporânea que chamo de “Além da Imaginação”, evidenciado por essa série de TV criada por Rod Serling, e Gaiman é um dos nomes principais da fantasia contemporânea hoje. Sinto muita falta de tornar a escrever esse tipo de narrativa, e ler Gaiman e alguns outros poderia muito bem me inspirar. Seus romances e livros de contos vão se empilhando aqui, esperando a hora e a vez.

Aqui, tem-se uma fantasia sombria para crianças e jovens. Como Gaiman costuma fazer, ele nos engana sutilmente quanto ao formato e a estrutura das suas narrativas. Inicia com um crime bárbaro, em que um assassino chamado “Jack” mata quase toda uma família. “Quase” porque o membro mais improvável da família é o sobrevivente: um bebê de um ano e meio, que, sem a supervisão dos pais mortos, foge do berço, do quarto e da casa, até chegar ao cemitério vizinho. Lá, é adotado por um casal de fantasmas — e pela comunidade de fantasmas, com a bênção, inclusive, da Morte (definida como uma bela mulher montada em um cavalo). O menino cresce ali, recebendo cuidados e instrução da população do lugar, e tendo como mentor um sujeito sombrio, entre vivo e morto, chamado Silas. O menino também vive como alguém entre essas condições. Tanto que é chamado de Ninguém Owens (“Nobody Owens”, que soa muito como “ninguém possui”) e assume poderes normalmente associados aos fantasmas, como desaparecer e atravessar matéria sólida. Muitos dos “habitantes do lugar” são tipos ingleses, como um poeta romântico, uma bruxa morta pela peste no século XIII, e até mesmo o guardião de uma tumba celta. Gaiman costura a caracterização do povo do cemitério e do romance como um conjunto de citações da história e da mitologia britânicas — desde a mística de Jack, o Estripador, à evocação de entidades imemoriais, a deusa celta do submundo (Epona? Rhiannon?) e sociedades secretas de esoteristas malévolos em luta contra uma equipe de justiceiros sobrenaturais. Com uns cinco anos, Ninguém faz amizade com uma menina próxima a ele em idade, e que, ao crescer, se convence de que ele fora um “amigo imaginário”. Adolescente, ela volta ao lugar e se reencontra com ele, para viver as aventuras finais do livro. Há um twist amargo no final, que tem muito a dizer sobre a natureza humana. O que parecia uma narrativa basicamente episódica adquire uma estrutura mais sólida, com o seu aspecto biográfico sendo o motivo da confusão inicial. Ao mesmo tempo, o horror parece ceder ao divertido e ao maravilhoso, para então retornar no final.

A infância melancólica é uma constante na obra de Neil Gaiman, desde sua estreia com o romance gráfico de 1987 Violent Cases (publicado no Brasil pela Editora Aleph), e alcançando um certo ápice criativo e atmosférico com O Oceano no Fim do Caminho (2013). Neste livro, ele trilha caminhos antes traçados por Ray Bradbury, mas onde Bradbury fazia uma releitura poética da imagética dos filmes B de Hollywood, Gaiman o faz em cima da cultura britânica. E onde a linguagem de Bradbury voava, Gaiman permanece mais sombrio e melancólico. De qualquer modo, temos em O Livro do Cemitério uma bonita celebração da solidariedade e da vida, por meio do tema da morte.

Cem Sonetos de Amor (Cien sonetos de amor), de Pablo Neruda. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2019 [1959], 122 páginas. Tradução de Carlos Nejar. Livro de Bolso. Meu filho Roberto Fideli me fez comprar este livro para ele quando fomos pegar o autógrafo de Fábio Kabral para o seu romance A Cientista Guerreira do Facão Furioso (2019). Leu e o deixou aqui em casa, e eu o peguei, disposto a conhecer mais da literatura latino-americana, com a finalidade de reforçar os aspectos culturais da minha série As Lições do Matador. O chileno Pablo Neruda (1904-1973) ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971.

Cem Sonetos de Amor (Cien sonetos de amor), de Pablo Neruda. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2019 [1959], 122 páginas. Tradução de Carlos Nejar. Livro de Bolso. Meu filho Roberto Fideli me fez comprar este livro para ele quando fomos pegar o autógrafo de Fábio Kabral para o seu romance A Cientista Guerreira do Facão Furioso (2019). Leu e o deixou aqui em casa, e eu o peguei, disposto a conhecer mais da literatura latino-americana, com a finalidade de reforçar os aspectos culturais da minha série As Lições do Matador. O chileno Pablo Neruda (1904-1973) ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971.

O livro e o seu conteúdo são dedicados a sua esposa Matilde Urrutia, e é dividido em períodos do dia: manhã, meio-dia, tarde e noite. Os sonetos aqui não são rimados e têm, todos, duas estrofes de quatro versos, seguidas de duas estrofes de três versos (tercetos). Evocam um clima litorâneo de Isla Negra, onde o casal viveu, e mencionam muitas vezes o sul do Chile. As imagens muitas vezes parecem opostas, mas se fundem com habilidade e engenhosidade, reforçando a relação de amor e ausência de amor que parece ter existido. As imagens que aparecem com maior frequência são mel, farinha, sinos, frio, Sul, mar, amor, pelos, mulher, cabelos negros. Por trás do enigmático e da evocação complexa, muitas vezes surgem imagens especialmente límpidas.

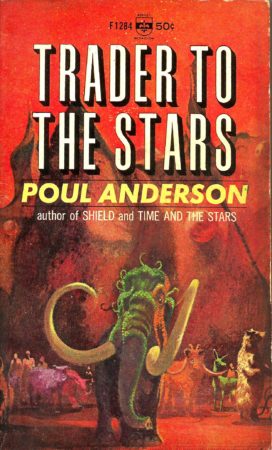

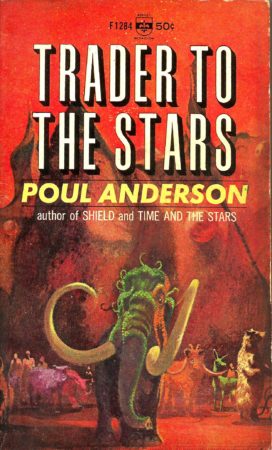

Arte de capa de Paul Lehr.

Trader to the Stars, de Poul Anderson. Nova York: Berkley Medallion, 1966 [1964], 160 páginas. Arte de capa de Paul Lehr. Paperback. O escritor americano de origem escandinava Poul Anderson criou na Technic Civilization Saga uma história do futuro com vários heróis, entre eles o militar e agente secreto Dominic Flandry, e o comerciante interestelar Nicholas van Rijn — protagonista deste livro que reúne três histórias em uma espécie de romance fix-up. A primeira, “Hiding Place”, o mercador do espaço é perseguido por piratas até uma região pouco conhecida do espaço, onde encontra uma nave desconhecida. Com avarias na sua própria nave, van Rijn precisa da ajuda dos tripulantes alienígenas para retornar em segurança. Mas eles se esconderam em meio à carga — um verdadeiro zoológico de animais alienígenas. É portanto de uma espécie de problem story em que o enigma é descobrir os tripulantes em meio à bicharada. O outro componente de interesse é a interação entre o patrão e os seus próprios tripulantes humanos, que inclui uma jovem curvilínea.

Van Rijn é descrito como um homem grande, obeso, glutão, beberrão e que fala um inglês macarrônico cheio de expressões coloridas e de erros criativos, que vê as mulheres como seres apenas decorativos, e nutrindo outras opiniões politicamente incorretas. É quase o contrário do aristocrático, atlético e artístico Flandry. Van Rijn é também um capitalista convicto, e na segunda história, “Territory”, tem chance de expressar o seu desprezo pelos governos e, especialmente, pelo altruísmo promovido pelos governos, em situação em que ele, sozinho, resgata uma cientista (também curvilínea) presa no choque entre bandos de nativos em conflito, enquanto ela dirigia uma empreitada de terraformação para prevenir que o planeta em que vivem passe por uma era glacial destruidora. Van Rijn emprega a sua astúcia, ajustada para um senso comum rasteiro e darwinista social, para garantir que os dois saiam vivos e que ele tenha lucros substanciais tirando os nativos da sua cultura original e jogando-os num capitalismo industrial e de troca de bens básicos.

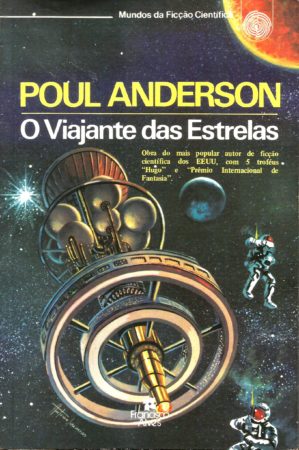

Arte de capa de Antonio Jeremias, para a edição brasileira pela Livraria Francisco Alves Editora (1981).

O excerto de um livro fictício chamado “Margem de Lucro”, que explica como a liga dos mercadores se tornou a principal força de desenvolvimento da Technic Civilization, dentro de um ponto de vista estritamente libertariano. Na última história, “A Chave Mestra”, o mise-en-scène é asimoviano: van Rijn e um grupo de personagens conversam enquanto bebem, e dois deles narram suas aventuras em um planeta dominado por duas espécies inteligentes existindo em estranha cooperação. A noveleta se desenrola portanto como uma sequência de diálogos, com a questão central sendo a razão do ataque traiçoeiro aos humanos. Aqui, van Rijn (e provavelmente Poul Anderson) ventilam o seu darwinismo social libertariano, já que o mercador divide os dois povos alienígenas entre “animais selvagens” e “animais domesticados”. E também a humanidade, com os únicos humanos verdadeiramente livres sendo os comparados aos animais selvagens, e o resto a escravos/animais domesticados. Salgado demais para o meu gosto, que rejeita o darwinismo social.

Comecei a ler este livro na edição brasileira de 1981, pela Francisco Alves e a sua saudosa coleção Mundos da Ficção Científica, coordenada pelo escritor e crítico Fausto Cunha. Desisti porque cansei da pontuação excessiva do tradutor José Eduardo Ribeiro Moretzsohn. A capa de Antonio Jeremias feita para O Viajante das Estrelas (ao lado) é uma das com mais cara de ficção científica que o prolífico capista fez, mas tem mais de FC hard do que de space opera. Já a fabulosa arte original de Paul Lehr ilustra especificamente a primeira história, “Hiding Place”, evocando o exotismo do gênero sem representar nenhum elemento tecnológico, centrando-se na distorção da forma de animais conhecidos. O paperback que li pertenceu à biblioteca de Clóvis Garcia, um autor da Primeira Onda da FC Brasileira.

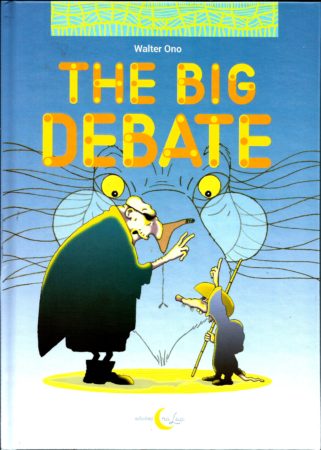

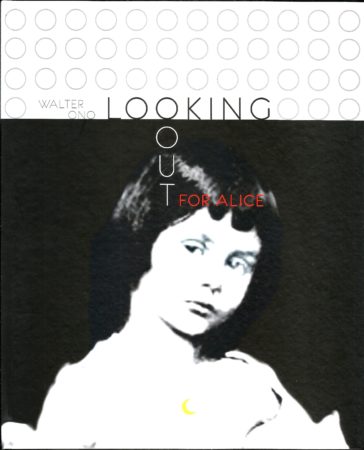

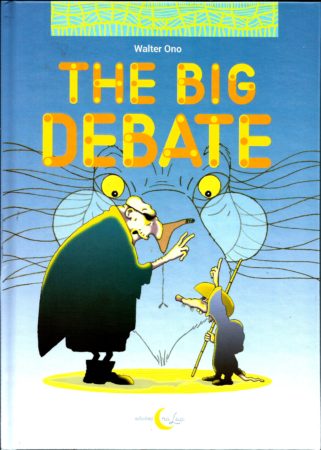

Arte de capa de Walter Ono.

The Big Debate, de Walter Ono (texto & arte). São Paulo: Edições da Lua, 2018, 32 páginas. Arte de capa de Walter Ono. Traduzido para o inglês por Helena Soares Hungria. Capa dura. Taira Yuji me passou este simpático livro do seu amigo Walter Ono, um conhecido ilustrador e escritor nipo-brasileiro de livros infantis, que já trabalhou com Flávia Muniz, Ruth Rocha e Ana Maria Machado. Traduzido para o inglês, foi produzido aqui no Brasil. Baseia-se em uma fábula zen sobre a personalidade dos debatedores influenciando a qualidade da comunicação. O protagonista é um leão que, como ocorre no mundo natural, cedeu o seu reino a um leão mais jovem e é forçado a vagar pelo mundo como um pensador solitário, de modos de aristocrata britânico, até que se instala em uma pousada na qual só podem entrar quem vencer um debate com ele.

O homem que aparece na capa é o caçador do leão, que o perseguia e que acabou contratado por ele para ser o gerente da pousada. O ratinho com o cajado é o Viajante de Terras Distantes. São eles os debatedores da história, já que, cansado, o Rei Leão deixou seu gerente debater por ele. Sua única condição era que debatessem em silêncio, para não perturbar seu repouso. Um se prova filosófico, e o outro, ignorante por trazer o debate para o próprio ego. O desenho de Ono, puxado para o cartoon, tem personalidade, é divertido, moderno, colorido e expressivo. Suas cores combinam o esmaecido e tons mais fortes, quando contribuem para o delineamento da forma. Eu achei o inglês aquém do desejado.

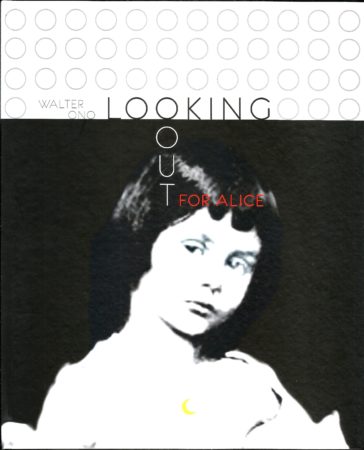

Looking Out for Alice, de Walter Ono. São Paulo: Edições da Lua, 2018, 32 páginas. Arte de capa de Walter Ono. Capa dura. Mais um livro em inglês de Walter Ono, este mais interessante para o leitor adulto e conceitualmente mais rico. Apoiado em As Aventuras de Alice no País das Maravilhas (Alice in Wonderland; 1865) e Alice do Outro Lado do Espelho (Alice through the Looking Glass; 1871), de Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodson; 1832-1898), Ono convoca a Alice histórica, a morena Alice Pleasance Liddell (1852-1934), inspiradora da loura Alice das histórias, para protagonizar o seu inventivo livro. Alice Liddell é a mocinha que aparece na capa… Na criação de Ono, ao invés de ir para atrás do espelho, a moleca vai parar no mundo digital da internet. É desenhada a grafite, representando a inocência e ingenuidade do mundo real ao qual a personagem pertenceu. Já tudo o mais no mundo imaginário em que se encontra é produzido digitalmente, com grandes cabeçalhos pixelizados, diálogos em ziguezague conforme Charles Dodson tenta fazer contato com ela, e blocos de texto em scrolling. Tem algo da estética visual cyberpunk de primeira geração…

Looking Out for Alice, de Walter Ono. São Paulo: Edições da Lua, 2018, 32 páginas. Arte de capa de Walter Ono. Capa dura. Mais um livro em inglês de Walter Ono, este mais interessante para o leitor adulto e conceitualmente mais rico. Apoiado em As Aventuras de Alice no País das Maravilhas (Alice in Wonderland; 1865) e Alice do Outro Lado do Espelho (Alice through the Looking Glass; 1871), de Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodson; 1832-1898), Ono convoca a Alice histórica, a morena Alice Pleasance Liddell (1852-1934), inspiradora da loura Alice das histórias, para protagonizar o seu inventivo livro. Alice Liddell é a mocinha que aparece na capa… Na criação de Ono, ao invés de ir para atrás do espelho, a moleca vai parar no mundo digital da internet. É desenhada a grafite, representando a inocência e ingenuidade do mundo real ao qual a personagem pertenceu. Já tudo o mais no mundo imaginário em que se encontra é produzido digitalmente, com grandes cabeçalhos pixelizados, diálogos em ziguezague conforme Charles Dodson tenta fazer contato com ela, e blocos de texto em scrolling. Tem algo da estética visual cyberpunk de primeira geração…

Há no livro elementos concretistas, jogos de palavras usando o jargão de internet, fotos, QR-code e clip-art tratadas para se harmonizar com a estética colorida das páginas, fechando com o famoso poema acróstico escrito por Carroll para a Srta. Liddell, e reproduzido, é claro, em inglês. Há alguns probleminhas com essa língua, que não deviam ter passado na revisão, já que o livro depende tanto das palavras. No todo, porém, Looking Out for Alice é um grande exercício de criatividade metalinguística, inteligente e divertido, do qual gostei muito.

Quadrinhos

Arte de capa e Frank Cirocco.

Série Graphic Novel 15: Legião Alien (Alien Legion), de Alan Zelenetz (texto) e Frank Cirocco & Terry Austin (arte). São Paulo: Abril Cultural, setembro de 1989, 66 páginas. Arte de Capa de Frank Cirocco. Álbum. Space opera! Space opera! Space opera! O sucesso da primeira trilogia de Star Wars (1977, 1980 e 1983) transformou esse subgênero da ficção científica em uma constante no cinema, na TV, nos games e nos quadrinhos. Esquadrão Atari, por exemplo, foi uma HQ que me cativou por um momento, lá mesmo na longínqua década de 1980. Outro exemplo é este Legião Alien, criado por Carl Potts e escrito por Alan Zelenetz.

O objetivo da criação de Potts é mais uma vez empregar à mística da Legião Estrangeira da França. Na ficção científica literária, o americano William C. Dietz buscou o mesmo filão na série Legion of the Damned, como já vimos aqui. A Legião Estrangeira é uma força de infantaria de elite, que aceita gente de toda parte, com ou sem passado e sem fazer perguntas. É fácil entender, portanto, o apelo visual e narrativo em se projetar a mesma lógica para um contexto galáctico com uma tropa composta de alienígenas de todo tipo. A história “Um Dia para Morrer” abre com um prólogo em que novos recrutas visitam o museu da Legião para celebrar as suas velhas glórias. A história propriamente começa com uma simulação virtual de combate que explicita uma relação de mentor e discípulo entre o Capitão Sarigar, um alienígena dotado de uma cauda enorme e nenhum membro inferior, e o Tenente Torie Montroc III, de família aristocrática forçado por seu pai a ingressar na Legião para “virar homem”. Sarigar é um implacável líder de combate, enquanto Montroc ainda tem escrúpulos morais a serem esmagados pela dura realidade da guerra. O restante a equipe de Montroc inclui um telepata de quatro braços, um ex-gladiador, um ladrão e trapaceiro, e um magoado E.T. que perdeu a namorada para outro. Depois de uma pancadaria num bar, essa turma se oferece como voluntária para uma missão que incomoda Montroc na sua moralidade — assassinar o líder dos tecnoides, um grupo que abdica da condição biológica para assumir corpos robóticos. Uma vez no planeta dos tecnoides, Montroc fica sem sua equipe, capturada por esses pós-humanos. Enquanto seus homens são torturados e lutam para escapar, o oficial precisa decidir se fará o atentado sozinho ou não. O clímax está não apenas na fuga dos legionários, mas no confronto entre Sarigar e o seu antigo mestre, transformado no líder do inimigo. Claramente, a situação da Legião é a de ser usada cinicamente pelas autoridades, e enquanto Sarigar se conforma e dedica toda a sua lealdade à Legião, o seu antigo mestre revoltou-se. A única coisa que resta aos legionários é cuidarem apenas da honra e da mística da sua corporação, no plano miúdo da honra entre os companheiros, e no plano maior, do comprometimento da própria Legião. A arte de Cirocco é muito boa, ágil e arejada. Os trajes da Legião devem algo ao traje de assalto de Cody Starbuck, de Howard Chaykin, e às armaduras dos stormtroopers de Star Wars. Tanto na estética quanto na dureza da história, Legião Alien lembra as HQs inglesas da revista Ano 2000, que também foi vista no Brasil na década de 1980.

Mês passado eu já havia falado da Série Graphic Novel da Abril. Este número 15 eu adquiri em bom estado em um sebo na Rua Riachuelo, Centro Velho de São Paulo e perto de onde minha esposa Finisia Fideli trabalha.

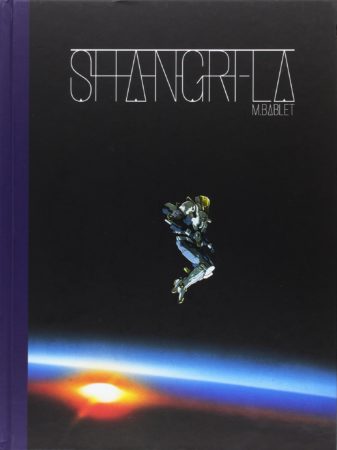

Arte de capa de Mathieu Bablet.

Shangri-La, de Mathieu Bablet. São Paulo: SESI-SP Editora, 2018 [2016], 224 páginas. Tradução de Fernando Paz. Arte de capa de Mathieu Bablet. Formato grande. Meu filho adquiriu com desconto este livrão de quadrinhos, do tamanho de um livro de arte, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, e o deixou largado aqui em casa. Como se trata de uma ficção científica europeia, eu o peguei por curiosidade, já que não tinha referência alguma a respeito. Acabou sendo uma das minhas leituras de quadrinhos mais interessantes, em anos recentes.

A narrativa acontece em um futuro relativamente distante. A humanidade abandonou uma Terra devastada pela guerra e pela degradação climática. A população se aglomera em uma gigantesca estação espacial, a USS Tianzhu — nome da empresa que controla a vida de todos a bordo, atrelando trabalho a consumo e consumo a lazer. É portanto de uma distopia, com a sociedade arregimentada em níveis profundos, vigilância dos cidadãos e formas de extravasamento violento integradas à sua estrutura. Nossos animais domésticos, cães e gatos, foram elevados e formam uma subclasse, os “animaloides”, que concentra o ressentimento e a agressividade social humana. John, um cão animaloide, é o principal símbolo desse estado de coisas. Um dos heróis, Scott Peón, é símbolo da arregimentação do trabalho: é um engenheiro e astronauta que se contenta em realizar os desígnios do regime, um convicto “peão” que rejeita os questionamentos do seu irmão Virgílio, de quem está estranhado. O líder rebelde Sunshine representa a revolta ajustada ao sistema, e ele mesmo (ou ela mesma) sabe disso. Um dos pontos mais interessantes está na economia baseada no comércio de smartphones e tablets, de modo que esta FC me pareceu ser uma das primeiras a tratar dessa terrível combinação que vivemos hoje, de alienação por via da tecnologia de redes sociais, e da exploração internacional do trabalho marcada pela “economia híbrida” da China deste nosso século 21. Daí, certamente, o nome Tianzhu Enterprises, da empresa controladora da humanidade. Conforme Scott vai derivando na direção dos rebeldes e da reconciliação com Virgílio, ele se depara com uma encrenca em particular: a utilização de antimatéria pelos cientistas do projeto Homo stellaris, que se empenha em criar um ser humano capaz de começar do zero na superfície de Titã, a lua de Saturno. “Tianzhu” significa “Senhor dos Céus” ou “Deus” em chinês, e o que temos aí é o ser humano, frustrado com o seu destino até aqui, bancando Deus. Bablet tem um desenho que se esmera nas representações de ambientes tecnológicos, máquinas, robôs e naves, ao mesmo tempo em que sua figura humana é altamente estilizada. Daí as comparações com o mangá, os quadrinhos japoneses, embora a estilização dos personagens cause mais estranhamento do que se vê no mangá. A denúncia do hubris em torno da criação da vida pela ciência lembra aquela de Akira de Katsuhiro Otomo. Também como os japoneses — e eu penso especificamente em Tsutomu Nihei —, Bablet não tem problemas em deixar muitos quadros e até páginas sem balões, em uma ação muda. Ao mesmo tempo e ao contrário da maioria das HQs americanas, seus personagens às vezes se dedicam a longos monólogos e se mostram capazes de filosofar. O enredo certamente é rico e interessante, mas a parte científica, que colocaria Shangri-La mais próximo da FC hard, me soou problemática: não entendi a necessidade da exploração da antimatéria, para o projeto do Homo stellaris. Física de partículas e engenharia genética não se casam muito bem aqui, embora a questão da antimatéria seja essencial para o sub-enredo envolvendo Scott e Virgílio. Conforme a ação segue acelerada rumo à catástrofe, o destino dos humanos criados para viver em Titã sugere que a humanidade, mesmo a artificial, criada para ser perfeita, nunca será capaz de lidar com a questão da vida e da morte, os limites da condição humana. Shangri-Lá é uma ficção científica dura e pessimista, mas que fornece uma experiência de leitura forte e envolvente, e muita matéria para reflexão.

Príncipe Valente 1943, de Hal Foster. Editora Planeta deAgostini, 2019, 62 páginas. Tradução de Carlos Henrique Rutz. Introdução de Pablo Kurt Rettschalg Guerrero. Capa dura. Neste volume, o tempo que Valente passou combatendo os hunos com táticas de guerrilha lhe serve bem nas ações contra os vikings no norte do reino, acompanhados dos cavaleiros do Rei Arthur. Vitorioso, ele troca o sorriso sarcástico de faca nos dentes pelo seu lado romântico, saudoso do fantasma que assombra o seu coração — a visão da loura princesa Aleta. Novamente em busca de orientação, ele retorna aos pântanos de sua infância, e consulta-se uma vez mais com a bruxa que o havia amaldiçoado com aventuras sem descanso e sem amor amor ou felicidade. A tentativa subsequente de visitar o Mago Merlin resulta nele sendo presa de várias armadilhas do conselheiro do rei — humilhação que devolve em dobro em um episódio cômico e explosivo. Em Camelot, encontra um Sir Gawain entregue ao mau comportamento, o que o faz se afastar rumo a Thule, o reino do seu pai. Nas páginas seguintes, ele livra o countryside bretão de um bando de ladrões liderados por um falso frei. A violência desse trecho dá lugar a um episódio terno em que Val e seu escudeiro elevam o moral de um menino camponês e de um cachorro de três patas. Valente chega ao litoral e, após alguns encontros resolvidos na ponta da espada, embarca em um navio e conhece novos companheiros, entre eles um mercador tunisiano, um bocudo guerreiro saxão, e uma donzela assediada por um nobre arrogante. Na viagem, flertes, um duelo, mar revolto, um incêndio a bordo e o naufrágio. A catástrofe revela pontos fracos e fortes dos passageiros, e a aventura desvela emoções um pouco mais profundas e situações dramáticas mais sinceras.

Algo que este volume evoca é uma elegância artística e narrativa. Ela só tropeça lá pelo meio do volume, pouco antes do encontro com uma lula gigante. Mais tarde, ao chegar a Thule, Val traz notícias das más intenções de Valgrind, que se dirige ao reino sob o falso pretexto de realizar um acordo de paz. É a astúcia do rapaz que remove a pele de carneiro do vilão. O restante do volume se dedica a descrever como a jovem aristocrática Ingrid tortura emocionalmente o companheiro saxão que Val conheceu no navio, Eric — o casal se mostrando como personagens especialmente humanos nessa sequência. Enfim, o volume fecha com novas encrencas se avizinhando, e Valente sofrendo um acidente de caça, que o coloca, ferido, nas mãos de uma loura e alta caçadora.

—Roberto Causo

Temos 3 comentários, veja e comente aqui

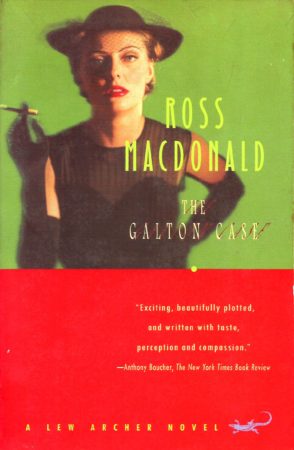

The Galton Case, de Ross MacDonald. Nova York: Vintage Crime/Black Lizard, 1987 [1959], 242 páginas. Trade paperback. Uma visita ao blog Killer Covers, de J. Kingston Pierce, me lembrou o quanto gosto de ficção de crime hard-boiled. Um link que leva a um artigo dele sobre Ross MacDonald (nome verdadeiro: Kenneth Millar) no site Crime Reads me recordou que eu tinha uns livros do escritor guardados em algum lugar. Uma busca rápida revelou este The Galton Case. O exemplar que pertenceu a Walter Martins, autor da Primeira Onda da FC Brasileira que, pelos livros que ganhei dele, leu muita ficção de crime nas décadas de 1980 e 1990. O selo Vintage Crime/Black Lizard dava uma cara mais sofisticada aos clássicos do hard-boiled, mas perdia ótimas oportunidades de presentear o leitor com capas de arte pulp de qualidade.

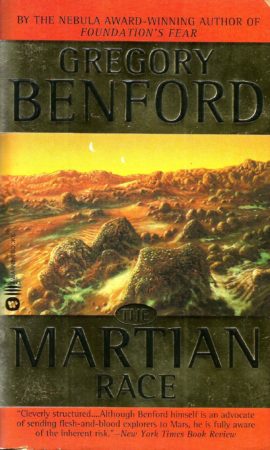

The Galton Case, de Ross MacDonald. Nova York: Vintage Crime/Black Lizard, 1987 [1959], 242 páginas. Trade paperback. Uma visita ao blog Killer Covers, de J. Kingston Pierce, me lembrou o quanto gosto de ficção de crime hard-boiled. Um link que leva a um artigo dele sobre Ross MacDonald (nome verdadeiro: Kenneth Millar) no site Crime Reads me recordou que eu tinha uns livros do escritor guardados em algum lugar. Uma busca rápida revelou este The Galton Case. O exemplar que pertenceu a Walter Martins, autor da Primeira Onda da FC Brasileira que, pelos livros que ganhei dele, leu muita ficção de crime nas décadas de 1980 e 1990. O selo Vintage Crime/Black Lizard dava uma cara mais sofisticada aos clássicos do hard-boiled, mas perdia ótimas oportunidades de presentear o leitor com capas de arte pulp de qualidade. The Martian Race, de Gregory Benford. Nova York: Aspect, 2001 [1999], 448 páginas. Arte de capa de Don Dixon. Paperback. Com este livro eu dou continuidade à minha leitura do ciclo de Marte na FC hard da década de 1990, iniciada mês passado com Mars, de Ben Bova. The Martian Race deixa explícito o contexto que inspirou o ciclo, e que inclui a declaração do presidente americano George Bush (pai) de patrocinar uma missão a Marte. Ele logo esqueceu o assunto, depois que a NASA, em um momento especialmente megalomaníaco, apresentou um orçamento de 450 bilhões de dólares. A solução de Gregory Benford espelha o concurso X Prize (hoje, Ansari X Prize) que, em 1996, instituiu um prêmio de 10 milhões de dólares a quem conseguisse, na iniciativa privada, lançar um veículo espacial de construção própria. No romance, o prêmio é de 30 bilhões a quem conseguir montar uma operação que leve seres humanos a Marte, realize pesquisa científica lá, e os traga de volta em segurança.

The Martian Race, de Gregory Benford. Nova York: Aspect, 2001 [1999], 448 páginas. Arte de capa de Don Dixon. Paperback. Com este livro eu dou continuidade à minha leitura do ciclo de Marte na FC hard da década de 1990, iniciada mês passado com Mars, de Ben Bova. The Martian Race deixa explícito o contexto que inspirou o ciclo, e que inclui a declaração do presidente americano George Bush (pai) de patrocinar uma missão a Marte. Ele logo esqueceu o assunto, depois que a NASA, em um momento especialmente megalomaníaco, apresentou um orçamento de 450 bilhões de dólares. A solução de Gregory Benford espelha o concurso X Prize (hoje, Ansari X Prize) que, em 1996, instituiu um prêmio de 10 milhões de dólares a quem conseguisse, na iniciativa privada, lançar um veículo espacial de construção própria. No romance, o prêmio é de 30 bilhões a quem conseguir montar uma operação que leve seres humanos a Marte, realize pesquisa científica lá, e os traga de volta em segurança. Moving Mars, de Greg Bear. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, Masterpieces of Science Fiction, 2001 [1993], 408 páginas. Introdução de George Zebrowski. Arte de frontispício de Marc Fishman. Encadernação Especial. Junto com Gregory Benford e David Brin, Greg Bear forma o assim chamado “Killer B” dentro da FC hard americana. Este romance premiado com o Nebula 1994, na época em que esse e outros dos grandes prêmios ainda significavam alguma coisa. O Prêmio Hugo e o Locus ele perdeu para Green Mars, de Kim Stanley Robinson, outro romance do ciclo de Marte da década de 1990. Li nesta edição da coleção Masterpieces of Science Fiction, mas tenho também exemplar da primeira edição em capa dura, autografada, que adquiri no sebo Livraria Papagalis, quando ele ainda existia aqui no meu bairro. Na interessante introdução, George Zebrowski faz uma análise positiva do romance, defendendo a mal-afamada técnica de exposição conhecida como “infodump“, e destacando a protagonista de Moving Mars, primeiro uma estudante revolucionária e mais tarde administradora e governante Casseia Mojundar.

Moving Mars, de Greg Bear. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, Masterpieces of Science Fiction, 2001 [1993], 408 páginas. Introdução de George Zebrowski. Arte de frontispício de Marc Fishman. Encadernação Especial. Junto com Gregory Benford e David Brin, Greg Bear forma o assim chamado “Killer B” dentro da FC hard americana. Este romance premiado com o Nebula 1994, na época em que esse e outros dos grandes prêmios ainda significavam alguma coisa. O Prêmio Hugo e o Locus ele perdeu para Green Mars, de Kim Stanley Robinson, outro romance do ciclo de Marte da década de 1990. Li nesta edição da coleção Masterpieces of Science Fiction, mas tenho também exemplar da primeira edição em capa dura, autografada, que adquiri no sebo Livraria Papagalis, quando ele ainda existia aqui no meu bairro. Na interessante introdução, George Zebrowski faz uma análise positiva do romance, defendendo a mal-afamada técnica de exposição conhecida como “infodump“, e destacando a protagonista de Moving Mars, primeiro uma estudante revolucionária e mais tarde administradora e governante Casseia Mojundar.

Mars, de Stuart Murray. Nova York: DK Publishing, Eyewitness, 2004, 72 páginas. Hardcover.

Mars, de Stuart Murray. Nova York: DK Publishing, Eyewitness, 2004, 72 páginas. Hardcover.

The Bounty Hunters, de Elmore Leonard. Nova York: HarperTorch, abril de 2002 [1953], 324 páginas. Paperback.

The Bounty Hunters, de Elmore Leonard. Nova York: HarperTorch, abril de 2002 [1953], 324 páginas. Paperback.

Psicologia Militar: Aplicações Clínicas e Operacionais (Military Psychology: Clinical and Operational Applications), de Carrie H. Kennedy & Eric A. Zillmer. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, Coleção General Benício, 2009 [2006], 472 páginas. Tradução de Geraldo Alves Portilho Junior. Brochura.

Psicologia Militar: Aplicações Clínicas e Operacionais (Military Psychology: Clinical and Operational Applications), de Carrie H. Kennedy & Eric A. Zillmer. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, Coleção General Benício, 2009 [2006], 472 páginas. Tradução de Geraldo Alves Portilho Junior. Brochura. O Livro do Cemitério (The Cemetery Book), de Neil Gaiman. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2010 [2008], 346 páginas. Ilustrações internas de Dave McKean. Tradução de Ryta Vinagre. Brochura.

O Livro do Cemitério (The Cemetery Book), de Neil Gaiman. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2010 [2008], 346 páginas. Ilustrações internas de Dave McKean. Tradução de Ryta Vinagre. Brochura. Cem Sonetos de Amor (Cien sonetos de amor), de Pablo Neruda. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2019 [1959], 122 páginas. Tradução de Carlos Nejar. Livro de Bolso.

Cem Sonetos de Amor (Cien sonetos de amor), de Pablo Neruda. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2019 [1959], 122 páginas. Tradução de Carlos Nejar. Livro de Bolso.

Looking Out for Alice, de Walter Ono. São Paulo: Edições da Lua, 2018, 32 páginas. Arte de capa de Walter Ono. Capa dura.

Looking Out for Alice, de Walter Ono. São Paulo: Edições da Lua, 2018, 32 páginas. Arte de capa de Walter Ono. Capa dura.

your name., de Makoto Shinkai. Rio de Janeiro/Campinas: Verus Editora, 2ª edição, 2019 [2016], 186 páginas. Tradução de Karen Kazumi Hayashida. Comentário de

your name., de Makoto Shinkai. Rio de Janeiro/Campinas: Verus Editora, 2ª edição, 2019 [2016], 186 páginas. Tradução de Karen Kazumi Hayashida. Comentário de

O Veterano e Outros Contos de Suspense (The Veteran), de Frederick Forstyth. Rio de Janeiro: Editora Record, 2009 [2001], 278 páginas. Tradução de Ruy Jungmann. Livro de bolso.

O Veterano e Outros Contos de Suspense (The Veteran), de Frederick Forstyth. Rio de Janeiro: Editora Record, 2009 [2001], 278 páginas. Tradução de Ruy Jungmann. Livro de bolso.

The Man Who Folded Himself, de David Gerrold. New York: Random House, 1973, 148 páginas. Hardcover.

The Man Who Folded Himself, de David Gerrold. New York: Random House, 1973, 148 páginas. Hardcover.