No fim de 2017, muita fantasia brasileira e muito sobre Robert E. Howard, com destaque para os livros da editora curitibana Arte & Letra. Mas com espaço para alguma ficção científica também.

A migração deste site para um provedor mais seguro e o tempo exigido pela finalização do primeiro rascunho de “Anjos do Abismo” atrasaram bastante a postagem destas anotações sobre minhas leituras de dezembro de 2017.

Mal-Entendido em Moscou (Malentendu à Moscu), de Simone de Beauvoir. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Mulheres na Literatura #4, 2017, 74 páginas. Prefácio de Éliane Lecarme-Tabone. Capa dura. Quando eu era garoto, no terço final do século passado, Simone de Beauvoir foi uma referência dentro do feminismo e do mundo literário elevado. O que li dela naquela época, se a memória não falha, foram ensaios dispersos. Esta novela foi publicada numa coleção de belo acabamento, publicada e distribuída pela Folha de S. Paulo nas bancas de todo o país, com seleção do meu vizinho aqui em Sampa, o crítico Manuel da Costa Pinto. Originalmente, deveria ter entrado em uma coletânea da autora, A Mulher Desiludida (1968), mas ficou de fora, aparecendo na revista Roman 20-50, apenas em 1992. Deve ser bem rara por aqui…

Mal-Entendido em Moscou (Malentendu à Moscu), de Simone de Beauvoir. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Mulheres na Literatura #4, 2017, 74 páginas. Prefácio de Éliane Lecarme-Tabone. Capa dura. Quando eu era garoto, no terço final do século passado, Simone de Beauvoir foi uma referência dentro do feminismo e do mundo literário elevado. O que li dela naquela época, se a memória não falha, foram ensaios dispersos. Esta novela foi publicada numa coleção de belo acabamento, publicada e distribuída pela Folha de S. Paulo nas bancas de todo o país, com seleção do meu vizinho aqui em Sampa, o crítico Manuel da Costa Pinto. Originalmente, deveria ter entrado em uma coletânea da autora, A Mulher Desiludida (1968), mas ficou de fora, aparecendo na revista Roman 20-50, apenas em 1992. Deve ser bem rara por aqui…

Um casal de intelectuais franceses, Nicole e André entrando na terceira idade e claramente baseados na própria autora e em seu marido, Jean-Paul Sarte, estão em Moscou visitando a filha que André tem, de outro relacionamento. A autor teria se baseado em duas viagens, feitas em 1962 e ’66. Lá, o casal de protagonistas faz turismo e discute a situação política da então União Soviética. O título lembra thrillers de espionagem, mas o tema central é o envelhecimento dos membros do casal e do seu relacionamento. Há um certo cansaço e impaciência da parte dos dois, durante a visita, especialmente de Nicole, que se irrita quando André prolonga a estadia deles no país, sem consultá-la. Imagino que a sugestão de que a novela faz uma fusão das acomodações que o casal é obrigado a fazer, nessa fase de sua vida, com as acomodações que a Revolução Russa precisou fazer no seu próprio momento de envelhecimento ou maturidade — em 1966 ela estaria fazendo quase 50 anos — e 100 anos agora em 2017, o que coloca a republicação deste livro bem dentro das discussões e comemorações do aniversário, chegando inclusive ao Brasil. Não obstante, são as considerações humanas e a perspectiva feminina, que dominam a narrativa precisa, adornada com a mais leve ironia, traçada por de Beauvoir.

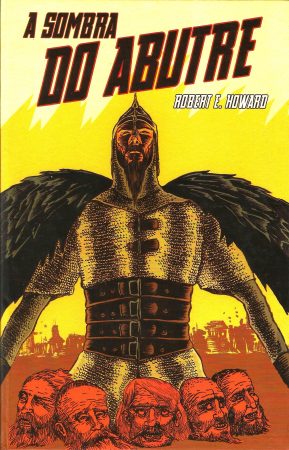

Arte de capa de Frede Marés.

A Sombra do Abutre (The Shadow of the Vulture), de Robert E. Howard. Curitiba: Arte & Letra Editora, 2012, 88 páginas. Capa de Frede Marés. Tradução de Gabriel Oliva Brum. Introdução de Cesar Alcázar. Capa dura. Em 29 de novembro, dei um pulo à minha alma mater, a Universidade de São Paulo, para visitar a Festa do Livro da USP. Meu objetivo era conferir a bancada da Editora Draco, mas no caminho fiquei agradavelmente surpreendido em me deparar com a da Arte & Letra Editora. Fazia tempo que não tinha contato com o seu catálogo, e fiquei feliz em registrar a variedade e a qualidade do material que eu ainda não conhecia. Adquiri muita coisa, incluindo esta novela de aventura histórica do criador de Conan, Kull e Solomon Kane. A história é famosa por trazer uma personagem que seria o embrião de Sonja Vermelha — personagem de quadrinhos de fantasia heroica criada por Roy Thomas para a Marvel em 1973, como parte do universo de Conan, o Bárbaro. Na introdução, o escritor e editor Cesar Alcázar observa que a personagem — chamada Red Sonya na história — domina o texto, quando aparece, apesar da história ter como protagonista o guerreiro fanfarrão e bebum Gottfried von Kalmbach.

A aventura se passa durante o Cerco de Viena (1529) pelos turcos otomanos. Gottfried participa da defesa da cidade, e a principal complicação vem do fato de ele ser um desafeto do Sultão Suleiman. O herói foi o único a sobreviver a um massacre ordenado pelo conquistador otomano, tornando-se um ponto de honra de Suleiman, que coloca no encalço de Gottfried um matador implacável, o tal Abutre do título (e da ótima capa de Frede Marés). A noveleta tem momentos e pontos de vista narrativos diferenciados, o que areja o texto e lhe dá um abertura mais panorâmica para os eventos. De fato, mesmo possuindo aquela energia celebrada de Howard, a noveleta pode ter como principal virtude o modo como o foco salta habilmente do herói e suas encrencas, para o quadro mais amplo do conflito armado. Além do desenho muito expressivo na capa, a edição se diferencia pela introdução de Alcázar e pela bela, embora frágil, encadernação em capa dura.

Arte de capa de Frede Tizzot.

A Fúria do Cão Negro, de Cesar Alcázar. Curitiba: Arte & Letra Editora, 2014, 100 páginas. Capa de Frede Tizzot. Brochura. É perfeitamente natural, imagino, que em seguida eu fosse ler esta novela de fantasia heroica do próprio Alcázar, um autor que admite ter Robert E. Howard entre suas influências na sua série iniciada com “Lágrimas do Anjo da Morte” em Sagas Volume 1: Espada e Magia (Editora Argonautas, 2010), antologia que tive o privilégio de prefaciar. A série é protagonizada pelo mercenário Anrath, vulgo “Cão Negro”, que perambula pelas ilhas irlandesas no século 11. Histórias do Cão Negro já apareceram no exterior e chegaram aos quadrinhos — com o álbum O Coração do Cão Negro (2016), ilustrado por Fred Rubim, e que já tive chance de ler. Já saiu um segundo, A Canção do Cão Negro (2017). Ambos são publicados pela Editora AVEC.

Nesta história, o violento e ágil espadachim está em uma jornada de vingança, depois que um lorde irlandês e um padre malicioso mataram uma feiticeira conhecida de Anrath, em uma cerimônia sincrética que incorpora o suposto hábito celta de realizar sacrifícios humanos enfiando pessoas dentro de um gigante de madeira incendiado. A história abre habilmente com Anrath desembainhando a sua lâmina fatal numa taberna, e depois recupera seus passos e motivações. Ao longo do caminho ele adota como sidekick o jovem ladino Seán, metido a menestrel. Anrath raramente desperta a solidariedade dos seus conterrâneos, porque, criado por vikings, lutou ao lado deles na invasão da Irlanda. A dupla formada nesta aventura acaba lembrando a criação de Howard, Turlogh Dubh O’Brien e Athelstane. Menos brutal, Conn serve de contraponto moral ao herói e um elemento vulnerável ao seu lado, enquanto ele vai exterminando os associados do lorde vilânico. No caminho, a luta contra um monstro aquático. Sem a necessidade de escrever muito em um contexto em que se pagava por palavra (as revistas pulp para as quais Howard escrevia), Alcázar extrai a sua energia narrativa de um texto minimalista, brutal e sombrio que compõe uma atmosfera peculiar, despojada e crua — de algum modo capturada pelo traço rasgado de Rubim nos quadrinhos.

Arte de capa de Steve Firchow.

The Fantastic Worlds of Robert E. Howard, James van Hise, ed. Uycca Valley, CA: James van Hise, 2.ª edição, 2001, 192 páginas. Capa de Steve Firchow. Tanta evocação direta e indireta de Howard (1906-1936) me fez desencavar este livro que o editor Douglas Quinta Reis me presenteou há alguns anos, uma publicação talvez amadora da APA (amateur associated press) The Robert E. Howard United Press Association. É uma antologia de ensaios e outros textos, mas também de ilustrações, tudo num formato A4.

Dois dos primeiros artigos, incluindo um de van Hise, tratam da história de Howard, “The Valley of the Worm” (1934) — representada na arte de Firchow na capa do livro. A história é vista como uma das melhores do autor, e fiquei agradavelmente surpreso com o consenso de que a HQ de Richard Corben, “Bloodstar”, que acompanhei com muito interesse na revista Heavy Metal entre 1980 e 1981, teria sido baseada nela. Um destaque do livro é a presença de um longo texto de Patrice Louinet, expert cujos ensaios sobre Howard eu aprendi a apreciar nas antologias da Del Rey comemorando os 100 anos de nascimento do autor — até em termos estilísticos, o que é raro para não ficção. Ele trata da “fase celta” de Howard e seu reflexo nos heróis Conan, Kull e Bran Mak Morn.

O caráter “mais fã” do livro aparece em dois ensaios de Rusty Burke dedicados a chutar as canelas de L. Sprague de Camp (1907-2000), autor que concluiu e retrabalhou histórias de Howard com Conan, a partir da década de 1960. A conclusão é de que de Camp buscava se apropriar das histórias como propriedade intelectual que lhe rendesse royalties, indo, portanto, para além de revisar ou terminar histórias. Noutro texto, Rich McCollum responde às acusações, feitas por de Camp, de que Howard seria um louco recluso; e mais para o fim do livro, o mesmo McCollum defende a superioridade da fantasia heroica hard-boiled de Howard, em relação à alta fantasia de J. R. R. Tolkien, no que é um tipo de comparativismo ainda mais típico de fã. Finalmente, Morgan Holmes examina a vida e a obra de outro autor que terminou e expandiu algumas narrativas de Howard: Lin Carter (1930-1988). Outros artigos são informativos, como a recuperação de Burke faz das menções a Howard na coluna de cartas da revista Weird Tales; Steve Trout examina as revisões feitas nas histórias do personagem Solomon Kane, eliminando elementos de conflito racial, por exemplo; McCollum analisa o conto “The Frost Giant’s Daughter” e van Hise o romance de fantasia científica Almuric (1939). As ilustrações incluem um portfolio de Roy G. Krenkel, artista que influenciou Frank Frazetta e outros, além de ilustrações de Corben, Virgil Finlay, Ned Dameron, Stephen Fabian, William Stout, Gary Gianni e vários outros. Informações particularmente interessantes — em um livro em si mesmo altamente informativo — se referem ao filme sobre a vida de Howard, Um Amor do Tamanho do Mundo (The Whole Wide World, 1996), dirigido por Dan Ireland e baseado nas memórias de Novalyne Price, professora e escritora que conviveu com Howard. Ninguém menos do que Vincent D’Onofrio faz o papel do escritor. No todo, The Fantastic Worlds of Robert E. Howard contém um tesouro de informações sobre o produtivo escritor pulp que impactou a fantasia heroica como poucos.

Arte de capa de Michael Whelan.

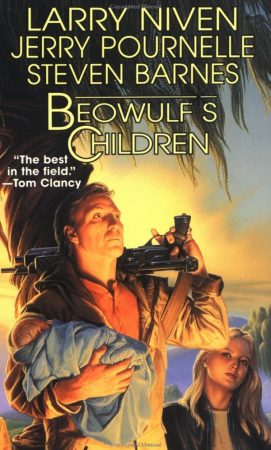

Beowulf’s Children, de Larry Niven, Jerry Pournelle & Steven Barnes. Nova York: Tor Books, 1.ª edição, 1996 [1995], 494 páginas. Capa de Michael Whelan. Paperback. O escritor Jerry Pournelle (1933-2017) faleceu em 8 de setembro de 2017. No Brasil, ele é conhecido pelo romance Invasão! (Footfall, 1985), escrito com Larry Niven. Na comunidade internacional de FC, ele também tem a fama de ter contribuído indiretamente para o fim da URSS por meio de um grupo de pressão que estaria por trás do projeto Guerra nas Estrelas, da administração de Ronald Reagan. Eu o vi em um painel na MagiCon, a convenção mundial de FC que aconteceu em Orlando, em 1992. Nesse painel, ele deu umas patadas no editor Jim Baen. Seu obituário e os depoimentos sobre ele na Locus de outubro do ano passado falam de um sujeito generoso, ponta firme e dedicado à comunidade. Resolvi conferir este romance planetário dele, escrito com Niven e Steven Barnes.

O livro narra os dilemas de colonizador num planeta dotado de fauna perigosa, marcada especialmente pelos grendels, uma espécie de velocirraptor com anfetaminas. O pessoal da colônia já apanhou deles antes — no romance anterior, The Legacy of Heorot (1987). O resultado é uma colônia presa a uma única ilha do planeta. E uma geração nascida nesse mundo que não apenas tem o seu espírito de aventura e de expansão reprimido, como está sob uma geração traumatizada e, muitas vezes, lesada: a criogenia que trouxe os pioneiros ao planeta vitimou alguns com a formação de gelo no tecido cerebral. Uma das marcas desse livro é a descrição de uma ecologia que de fato nos parece alienígena. Um ciclo solar de 50 anos gera uma hiperatividade da fauna que os colonos ainda não compreendem, e os grendels e outras criaturas agressivas são mais consistentes do que as da Terra reconfigurada em Adiamante (1996), de L. E. Modesitt, Jr., por exemplo. Mais do que isso, o livro faz um bom uso da larga experiência da FC americana em discutir liberdade, repressão e revolução. Pournelle foi um famoso conservador e libertariano, e sua formação acadêmica (ele tinha um PhD em psicologia e outro em ciência política) deve ter contribuído na formulação do enredo e das situações de fundo do romance. Mas o texto não oferece nenhuma discussão doutrinária conservadora, e sim situações problematizadas com inteligência e equilíbrio. Como a única certeza que se poderia ter numa situação como essa dificilmente seria ideológica e sim a de que problemas surgiriam inapelavelmente, o romance me parece ter acertado na marca. O regime político dos colonos da ilha é um tipo de democracia direta, com os town hall meetings que os americanos apreciam, e a geração mais jovem tem certa liberdade de auto-organização e iniciativa. Nem por isso é um a sociedade imune a manipulações, e é um feito do livro tornar a psicologia do manipulador acessível e compreensível. Mesmo que essa manipulação leve a violência e morte. Um ponto de tensão particularmente forte está no conflito conduzir à possível agressão entre pais e filhos. Interessante, portanto, que o atrito político se expresse em termos de conflito de gerações (expressão comum quando eu era garoto, que sumiu do diálogo público). Há ainda o comentário de que a arrogância de autonomia psicológica e política surgiria da juventude e do exercício pleno da sexualidade (é uma sociedade de amor livre), detalhe que de algum modo me parece tipicamente americano.

A capa de Michael Whelan mostra por que ele ganhou tantos prêmios de melhor ilustrador do ano. A luz é ao mesmo tempo dramática e acolhedora (refletindo as angústias e esperanças dos colonos), e reforça os pontos de exotismo na vegetação e no grendel à esquerda. Ao mesmo tempo, a semelhança entre o homem maduro e a jovem ao seu lado traduz com sutileza o tema presente do conflito de gerações. No Brasil, o nosso Vagner Vargas é um dos poucos artistas dotados de sensibilidade semelhante.

Arte de Michael Whelan.

Arte de capa de Paulo Werneck.

O Outro Mundo, de Epaminondas Martins. Rio de Janeiro: Calvino Filho Editor, 1934, 236 páginas. Capa de Paulo Werneck. Brochura. Não passa um mês em que alguém não me aborda no Facebook ou por e-mail, pedindo dicas de como adquirir o meu livro Ficção Científica, Fantasia e Horror no Brasil: 1875 a 1950 (Editora UFMG, 2003). Faz um tempinho que está esgotado, e já me chegaram histórias absurdas sobre exemplares usados custando mais de cem reais na Estante Virtual. Em dezembro, tomei coragem e liguei para a Editora da Universidade Federal de Minas Gerais propondo uma edição revista e ampliada, e a vice-diretora Camila Figueiredo mostrou-se interessada. Significa que lerei nos próximos meses muitos livros de FC brasileira que me passaram quando da escrita do livro. Este livro de Epaminondas Martins contém a novela “O Outro Mundo” (que parece ser fusão de vários contos publicados em 1932) e a noveleta “O Sino de Poribechora”. Só conheço outro livro com esse formato, a pioneira space opera de Luiz Armando Braga, O Planeta Perdido (1968). A novela começa com o narrador carioca sendo abduzido por um explorador vindo de Saturno. Depois de uma curta viagem espacial em que eles têm de se desviar de asteroides, chegam ao planeta gigante que não é descrito diferentemente da Terra — como na novela absurdista de Ruth Bueno, Asilo nas Torres (1979). Lá, o humano é descrito originalmente como um animal, e depois como um sábio da sociedade terrestre. Torna-se amante de uma fiada de moças locais, mais liberadas mas não menos iludidas que as brasileiras de então.

A narrativa é claramente farsesca, cômica no sentido de expor diferenças grotescas de costumes e realçar as faltas humanas numa relação de atraso em relação aos ETs. De fato, o positivismo é evidente na perspectiva de Martins, com a sugestão de que os saturnianos já estiveram onde nós estivemos, e de que estaremos onde eles estão, de modo que a evolução parece ser uma trilha fixa e de percursos bem marcados. Os ETs são descritos como dotados de moralidade mais avançada e de poderes mentais e físicos, mas o narrador tende a esquecer os detalhes. Por exemplo, quando o abduzido tem que falar em uma academia de sábios sobre o estado do conhecimento científico na Terra, ele é forçado a enrolar descaradamente, e a telepatia dos alienígenas é esquecida. As suas amantes também não conseguem detectar a sua frivolidade. De Saturno, o abduzido e o explorador alienígena vão a Urano, onde se deparam com um único ser imortal, de 70 milhões de anos de idade e o último da sua espécie. Em tudo, a novela é um travelogue filosófico-satírico, que trai a inspiração da proto FC “Micrômegas” (1752), de Voltaire (1694-1778). “O Sino de Poribechora” (1932) nos apresenta um narrador que, como o da novela, é meio bocó — sua única preocupação é cortejar a jovem Elisa, que pode muito bem ser a primeira cientista espacial da FC brasileira e é de longe inteligente demais para ele. Elisa o arrasta para uma aventura em Netuno. Lá, eles observam os nativos até serem descobertos e perseguidos. Os locais são abatidos pela arma de fogo do herói ou pelas rochas que ele faz rolar sobre eles. Daí o interesse maior do conto ser essa transição entre a comédia romântica e a aventura. A arte de capa do livro é de Paulo Werneck, que se tornaria um importante muralista brasileiro com trabalhos em prédios de Brasília.

Luminous, de Greg Egan. Londres: Millennium, 1998, 296 páginas. Paperback. Egan deve ser o escritor número um da ficção científica hard australiana. De impacto internacional, suas histórias, geralmente novelas e noveletas, apareceram na capas de revistas importantes como a americana Asimov’s Science Fiction e a britânica Interzone. Ele também não é estranho aos principais prêmios do gênero, em língua inglesa. Suas histórias têm uma audácia de conceitos científicos e especulativos que lembram Ted Chiang, mas sem a fina ironia do americano e sua propensão à fabulation.

Luminous, de Greg Egan. Londres: Millennium, 1998, 296 páginas. Paperback. Egan deve ser o escritor número um da ficção científica hard australiana. De impacto internacional, suas histórias, geralmente novelas e noveletas, apareceram na capas de revistas importantes como a americana Asimov’s Science Fiction e a britânica Interzone. Ele também não é estranho aos principais prêmios do gênero, em língua inglesa. Suas histórias têm uma audácia de conceitos científicos e especulativos que lembram Ted Chiang, mas sem a fina ironia do americano e sua propensão à fabulation.

“Mitochondrial Eve” (1995) é divertida, porém: a pesquisa sobre a origem da primeira mulher da humanidade moderna, feita pela análise do ADN mitocondrial, torna-se uma questão política global e base de novos discursos igualitários, motivando respostas da “oposição” que mobiliza suas próprias pesquisas. O herói é convocado pela namorada a investigar um método definitivo que utiliza o entrelaçamento quântico, embora ele despreze a utilização política desse tipo de ciência. “Shaff” (1993) é uma noveleta meio cyberpunk ambientada na América Latina. Também meio cyberpunk, “Luminous” (1995) é uma história complexa, das mais inquietantes e intrigantes do livro, sobre a matemática de um outro universo vazando para o nosso. “Cocoon” (1994) imagina, como efeito colateral de uma pesquisa para a proteção da mulher grávida contra infecções virais, a eliminação de um suposto efeito metabólico que determinaria o pendor da criança para o homossexualismo. A descoberta levaria à “cura gay“, e o policial que investiga supostas sabotagens de grupos pró-LGBT é um homossexual. “Transition Dreams” (1993) trata das ansiedades de um australiano idoso que escaneia sua consciência para que seja implantada em um robô, desenvolve uma terrível ansiedade quanto aos sonhos de transição que ele poderá ter — levando-o a um delírio em que os alicerces da sua realidade podem ser falsos. “Silver Fire” (1995) estende a disposição crítica de Egan das “guerras culturais” para a religião, e é uma das poucas histórias com uma mulher protagonista — e das mais dramáticas do livro, narrada sob o ponto de vista de uma investigadora médica. Na maioria das histórias, porém, as personagens femininas são secas e ásperas, apenas um degrau acima da Dr.ª Susan Calvin de Isaac Asimov. “Reasons to Be Cheerful” (1997) é a história que mais explora a caracterização de personagem. Narrada em primeira pessoa, trata de um jovem incomumente otimista na infância, que descobre ter um tumor no cérebro que afetava o seu humor. Após a operação, o mundo perde a cor para ele, até que um procedimento experimental implanta uma espécie de software de controle do humor em seu cérebro, exigindo que ele encontre os pontos de equilíbrio. “Our Lady of Chernobyl” (1994) é uma espécie de hard boiled do futuro próximo, na qual um investigador europeu é contratado para encontrar uma versão do Falcão Maltês de Dashiell Hammett: uma boneca matryoshka que se supõe vir de Chernoby e ter efeitos místicos curativos.

Egan é claramente um fundamentalista científico, e em “Our Lady of Chernobyl” ele se dedica a atacar o impulso místico ou religioso. Enquanto suas especulações científicas são ricas e interessantes, seu desprezo pela religião parece ser tão grande que ela é caracterizada como elementos tão diminuídos e superficiais, que desequilibram as narrativas. Das dez histórias do livro, nove são ambientadas na Terra e no futuro próximo. Apenas “The Planck Dive” (1998), ganhadora do Prêmio Locus, se passa no futuro distante e no espaço, onde uma estação espacial com sua tripulação de cientistas pós-humanos estuda um buraco negro. Eles recebem a visita de um poeta vindo de outro planeta, disposto a cantar o feito deles. Vem acompanhado de uma jovem filha, uma aspirante a física. Nessa noveleta, Egan, depois de espetar a religião organizada, a Nova Era e o misticismo, ataca o impulso mítico e épico da humanidade — e quiçá a própria literatura. Em sua cartilha, parece restar apenas a curiosidade científica. Mas depois da humilhação do aspirante a bardo cósmico, o que resta de “The Planck Dive” é um texto meio estéril e despersonalizado.

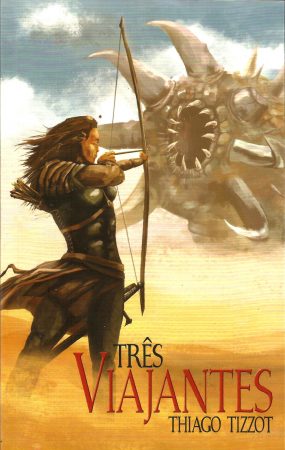

Arte de capa de Frede Tizzot.

Três Viajantes, de Thiago Tizzot. Curitiba: Arte & Letra Editora, 2014, 140 páginas. Capa de Frede Tizzot. Mapa de Larissa Costa. Brochura. Completando o conjunto de livros da Arte & Letra que adquiri em minha visita à feira de livros na USP, está esta novela escrita pelo próprio publisher da editora curitibana, Thiago Tizzot. A história faz parte de um universo de alta fantasia iniciado em 2005, logo no início da Terceira Onda, com O Segredo da Guerra, publicado sob o pseudônimo de Estus Daheri, seguido de A Ira dos Dragões. A série é ambientada em uma terra chamada Breasal — variante de Breasil, um dos muitos nomes de Hy Brasil, a ilha mágica do folclore irlandês e de inúmeras citações clássicas, uma das razões do nosso país ter o nome que tem.

Três Viajantes começa com seu protagonista, o elfo Estus, fugindo da prisão juntamente com dois outros prisioneiros. É o começo de uma irmandade que partirá na demanda por um livro mágico. A busca exigirá deles que atravessem um terrível deserto, guiados por uma mulher chamada Aetla, uma hábil arqueira. Eles enfrentem inimigos armados e criaturas monstruosas para alcançar uma cidade perdida na areia. Tizzot manipula, portanto, os elementos clássicos da alta fantasia à moda de Tolkien e seus seguidores. Sua prosa é firme e ele pontua com habilidade a dinâmica entre seus personagens com suaves toques descritivos. Uma revisão mais atenta, porém, ficou faltando.

A ilustração de capa de Frede Tizzot faz um bom uso das cores e das camadas de pinceladas, e se prolonga para uma “orelha” especialmente larga. O monstro da areia lembra os vermes gigantes do planeta Arrakis, da série Duna de Frank Herbert.

Arte de Frede Tizzot.

Arte de capa de Estevão Ribeiro.

Microcontos de Fadas, de Ana Cristina Rodrigues. Rio de Janeiro: Editora Aquário, 2017, 50 páginas. Capa e ilustrações internas de Estevão Ribeiro. Brochura. Nos dias 8 e 10 de dezembro do ano passado eu tive chance de estar na Comic Con Experience 2017, por obra e graça de Taira Yuji, chefe do Estúdio Desire. Lá, tive chance de conviver com o pessoal do Desire, incluindo os artistas Diego Cunha e Marine Perrenoud, mas também de rever no Artist’s Alley Gio Guimarães e Raphael Fernandes. No dia 8, também encontrei no Artist’s Alley a mesa da Editora Aquário, gerida pelo casal Ana Cristina Rodrigues e Estevão Ribeiro. O lançamento mais recente era este Microcontos de Fadas, com 20 micronarrativas de fantasia humorística, muitas vezes com um caráter subversivo.

Cada texto ocupa uma página é ilustrado em preto e branco pelo bem-humorado Ribeiro. Estão aí, portanto, a Bela Adormecida, a Gata Borralheira, a Princesa da Ervilha, Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e mais uma dezena de personagens conhecidos dos contos de fadas, vivendo finais alternativos e humorísticos. É um livro que se lê de uma sentada e com um sorriso nos lábios. Imagino que seu público ideal seja composto de crianças que já conhecem tais narrativas, e ficariam intrigados com as versões de Ana Cristina Rodrigues — ou jovens e adultos que tiveram contato com elas no passado e que podem entender a brincadeira, a atualização e a possível crítica por trás das micronarrativas.

Quadrinhos

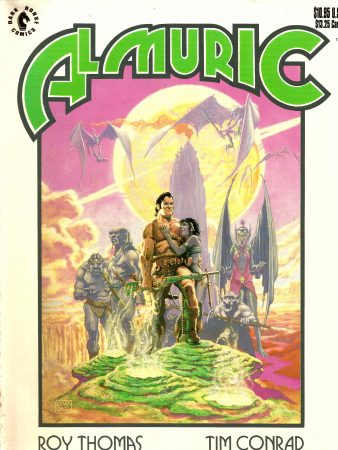

Arte de capa de Tim Conrad.

Almuric, de Roy Thomas (texto) e Tim Conrad (arte). Milwalkie, OR: Dark Horse Comics, s.d. [1980], 72 páginas. Capa de Tim Conrad. Álbum. Eu conhecia esta adaptação do romance Almuric (1939), de Robert E. Howard. das páginas da revista Epic Illustrated, que adquiri quando garoto, na década de 1980. Este exemplar da Dark Horse eu achei na loja Omniverse (antiga Terramédia), em São Paulo. Eu me lembro que essa história em quadrinhos me causou uma impressão muito forte, que a releitura confirmou. A narrativa de Thomas tem o vigor exigido por qualquer adaptação de Howard. Seca, violenta, mas com muitas aberturas para momentos de maravilhamento — muito bem amparados pela arte de Tim Conrad.

Na história, o herói Esau Cairn foge da polícia após matar não intencionalmente um político corrupto. Ao se refugiar no laboratório de um cientista, é transplantado para o mundo primitivo de Almuric, onde passa a sentir-se em casa. Cairn é um daqueles heróis de Howard que se realiza na competição violenta e na suposta pureza do conflito e da luta. É descrito como uma espécie de mutante físico, com uma força e energia que estão um degrau acima de qualquer atleta humano normal. Uma sacada do roteirista foi incluir uma narração em primeira pessoa feita pelo cientista, funcionando como conexão entre os diversos episódios. O momento em que Cairn ainda está na Terra é desenhado em tons de cinza, com um jeitão de filme B da década de 1940, e quando ele vai para Almuric, a HQ assume cores esmaecidas muito bem realizadas por Conrad. O enredo segue o modelo do romance planetário criado por Edgar Rice Burroughs com Uma Princesa de Marte (A Princess of Mars, 1917), romance em que o herói John Carter é misteriosamente transferido a um planeta Marte repleto de raças exóticas em conflito. Tanto o posfácio de Roty Thomas quanto o livro de van Hise lido antes observam que a imitação de Burroughs foi uma guinada na obra de Howard. Na época da escrita de Almuric, o autor texano tinha como agente literário um outro imitador de Burroughs, Otis Adelbert Kline, que o teria convencido a investir nesse formato — e talvez até revisado e terminado o romance, já que Howard suicidou-se antes da primeira publicação da história.

A relação de Roy Thomas com a escrita de Howard é conhecida — ele trabalhou no Conan da Marvel. Tanto no romance quanto na HQ, Cairn aterrissa no meio da ação, é agredido pelos nativos, luta contra eles e contra feras, é aprisionado e liberta-se, conquista a admiração dos seus captores, arruma uma namorada e lidera duas nações em conflito, contra uma civilização alada predadora de ambas. As figuras humanas de Conrad são troncudas, cabeçudas, de rostos largos e olhos separados, meio animalescas e por isso meio que caíram com perfeição nesta adaptação de Howard. Elas também possuem um tipo de expressividade sombria que lembra Bernie Wrightson. Às vezes, os painéis mais amplos têm uma força lírica surpreendente, surgida da paisagem agreste de Almuric.

Outras Leituras

Arte de capa de Francesca Myman.

Locus—The Magazine of the Science Fiction & Fantasy Field 681 (volume 79, N.º 4), outubro de 2017. O assunto da Locus de outubro para mim foi a morte de Jerry Pournelle, que mereceu obituário e comentários de seus amigos Larry Niven, David Gerrold, Tim Powers, Gregory Benford, Stephen Kotowych e John Goodwin. O destaque dos comentários vai para a inteligência, a generosidade e os esforços de Pourlelle em “pay forward” — i.e., retribuir à comunidade de ficção científica abrindo oportunidades para os outros. Ele foi, por exemplo, presidente da Science Fiction and Fantasy Writers of America. Niven também trata do método de trabalho deles, nas colaborações. Os dois começara a colaborar em histórias e romance em 1971.

A edição também traz entrevistas com James Patrick Kelly e Annalee Newitz, e os resultados do infame-no-nascedouro Prêmio Dragon 2017. Dentre os muitos livros resenhados na edição, o destaque deve ser Ka: Dar Oakley and the Ruin of Ymr, uma inovadora fábula de John Crowley, autor respeitado no mainstream e elogiado por Harold Bloom.

Arte de capa de Maurizio Manzieri.

The Magazine of Fantasy & Science Fiction Volume 127, N.ºs 1 & 2 (714), julho/agosto de 2014. Com a publicação do romance premiado Todos os Pássaros do Céu (All Birds in the Sky, 2016), de Charlie Jane Anders, pela Editora Morro Branco, desencavei este exemplar da revista The Magazine of Fantasy & Science Fiction com uma história de capa escrita por ela. “Palm Strike’s Last Case” mistura a estrutura da narrativa de super-heróis com um drama de colonização de outro planeta. O que se pode dizer dela é que a mistura é inconsistente e a narrativa em si parece esbarrar em si mesma. A outra história de capa é “Subduction”, de Paul M. Berger, fantasia contemporânea sobre um cara meio perdidão que vai parar numa ilha do Pacífico instalada sobre uma falha geológica. Ele escapa de ser sacrificado por uma bruxa local quando ela descobre que o desmemoriado sujeito é uma espécie de caçador de dragões — dragões que surgem de terremotos e maremotos. A parte final da história é o confronto dos dois com um dragão gigantesco, mas no entrevero o interesse humano é atropelado e essa noveleta acaba soando precipitada. Mais equilibrado, apesar do texto soando um pouco imaturo aqui e ali, é o conto de estreia de Annalee Flower Horne, “Seven Things Cadet Blanchard Learned from the Trade Summit Incident”, texto disfarçado de ensaio encomendado pelas autoridades militares de uma estação espacial que abriga uma academia militar, a uma cadete que é uma aloprada viciada em pegadinhas. Mesmo na dissertação em que ela deve expressar o seu arrependimento, ela enfia as suas gozações. Divertidíssimo, mas com uma farpa dirigida a práticas comerciais agrícolas (a base espacial está recebendo uma conferência da área). Gostei tanto que já estou pensando em usar alguma ideia semelhante em histórias futuras do Universo GalAxis. Também vale mencionar a coluna “Books”, em que Chris Moriarty avalia a obra cínica mas ao mesmo tempo esperançosa do há pouco falecido escritor inglês Iain Banks (visto no Brasil com A Fábrica de Vespas, pela DarkSide). Esta edição da revista foi editada especialmente por C. C. Finlay. Apesar das minhas críticas, o editor Gordon van Gelder deve ter gostado bastante, pois contratou Finlay para ser o titular, deste número em diante.

—Roberto Causo

O Homem que Caiu na Terra

O Homem que Caiu na Terra Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Animais: Guia Cinematográfico (Fantastic Beasts and Where to Find Them Cinematic Guide: The Beasts), de Felicity Baker. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2017, 64 páginas. Tradução de Regiani Winarski. Capa dura.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Animais: Guia Cinematográfico (Fantastic Beasts and Where to Find Them Cinematic Guide: The Beasts), de Felicity Baker. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2017, 64 páginas. Tradução de Regiani Winarski. Capa dura.  Stories of Your Life and Others, de Ted Chiang. Nova York: Vintage Books, s.d. [2016? 2002], 284 páginas. Trade paperback.

Stories of Your Life and Others, de Ted Chiang. Nova York: Vintage Books, s.d. [2016? 2002], 284 páginas. Trade paperback. Expulsão do Paraíso, de Nilza Amaral. São Paulo: Arte Paubrasil, 2012, 94 páginas. Brochura.

Expulsão do Paraíso, de Nilza Amaral. São Paulo: Arte Paubrasil, 2012, 94 páginas. Brochura. O Esplendor, de Alexey Dodsworth. São Paulo: Editora Draco, 2016, 402 páginas. Brochura.

O Esplendor, de Alexey Dodsworth. São Paulo: Editora Draco, 2016, 402 páginas. Brochura.  A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil, de Kátia Regina Souza. Porto Alegre: Editora Metamorfose, 2017, 174 páginas. Capa e ilustrações internas de Jacira Fagundes. Introdução de Jana Bianchi. Brochura.

A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil, de Kátia Regina Souza. Porto Alegre: Editora Metamorfose, 2017, 174 páginas. Capa e ilustrações internas de Jacira Fagundes. Introdução de Jana Bianchi. Brochura.