Janeiro foi o segundo mês das minhas leituras para o guia de pesquisa e leitura de ficção científica brasileira que escrevo para a Editora Bandeirola. Predominam, portanto, livros brasileiros de FC pertencentes a momentos e tendências diferentes dentro da história do gênero entre nós.

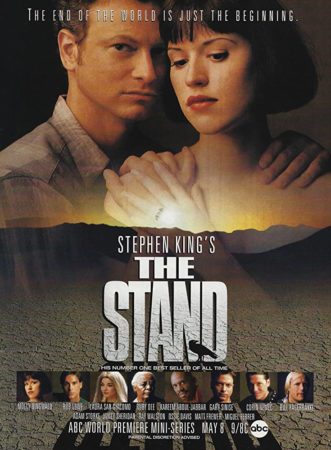

Arte de capa de Carlos da Cunha.

As Robix de Júpiter, de Lúcia Pimentel Góes. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, Pinju: Série Juvenil, 1985, 108 páginas. Arte de capa e ilustrações internas de Carlos da Cunha. Livro de Bolso. Em 1985, todo o impacto da primeira trilogia de Star Wars (1977 a 1983) se fazia sentir. Naqueles anos, era muito mais comum encontrar ficção de gênero no campo infanto-juvenil, assim como atualmente se dá com o campo jovem-adulto. A premiada (Pen Club-SP, entre outros) Góes, que também se dedicou a pensar a literatura para crianças e jovens com o seu Introdução à Literatura Infantil e Juvenil (1984), vinha de publicar em 1981 BIPE, FC sobre um menino robô. Ela entrou no campo infantil e juvenil em 1969. Este As Robix de Júpiter é uma novela para crianças de 9 a 12 anos que se passa no século 23 e envolve uma missão humana ao planeta Júpiter, habitado por alienígenas respiradores de amônia com três pernas. O objetivo é firmar um tratado comercial. Mas enquanto estão lá, os jovens que compõem a missão acabam descobrindo que robôs jupiterianos (“robix” é feminino de robô, segundo a autora) foram reprogramados para realizar sabotagens, a mando e um tirano espacial que já controla um império localizado na galáxia de Andrômeda.

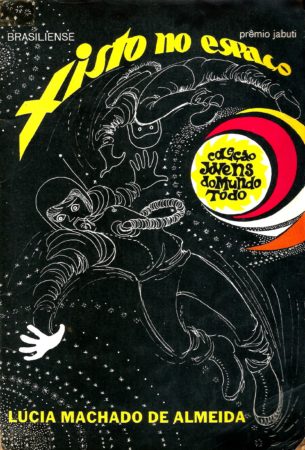

Alice, uma das moças, é raptada pelos invasores, e sua colega Lúcia se apaixona, em um amor sem preconceitos, por um cavalheiresco habitante de júpiter. Após um ataque realizado contra a Terra (no qual a autora expressa uma imaginação apocalíptica não muito diferente daquela do pioneiro Xisto no Espaço, de Lúcia Machado de Almeida), humanos e jupiterianos rechaçam a esquadra invasora vinda da galáxia vizinha, em uma batalha espacial. Tem-se aí, portanto, mais um exemplo de space opera brasileira como o de Rosana Rios, Encontro Inesperado na Terceira Lua, mas aqui com um conflito intergaláctico. A linguagem é ligeira e acontece muita coisa em pouco espaço.

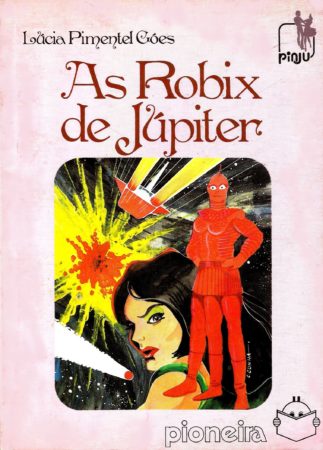

The Great Pulp Heroes, de Don Hutchison. Oakville, ON/Buffalo, NY: Mosaic Press, 2ª edição, 1998 [1996], 276 páginas. Ilustrações de Franklyn E. Hamilton. Um delicioso volume com a cara das edições amadoras que imperam no mercado americano voltado para os quadrinhos, com jeitão de fanzine mas repleto de informações preciosas. Hutchison define o herói pulp como o protagonista de séries de ficção pulp em revista própria. Por esse critério, o primeiro herói pulp seria The Shadow ou O Sombra, surgido em 1931. Walter Gibson (sob o pseudônimo de “Maxwell Grant”) foi o seu principal escritor. Antes de tratar dele, porém, Hutchison contextualiza as pulp magazines surgidas em fins do século 19, e faz uma curiosa afirmativa, incorreta: “Possivelmente a única categoria editorial inventada pelos pulps foi aquela da ficção científica.” Doc Savage, o “Homem de Bronze”, teria sido o segundo pulp hero (em 1933). Assim como O Sombra, foi criação empresarial da editora Street & Smith. Lester Dent foi o principal autor (escrevendo como “Kenneth Robeson”). Possuindo mais elementos de FC, Doc teria sido uma das inspirações para o Homem de Aço, o Super-Homem de Jerry Siegal & Joe Shuster. Assim como o Sombra, teve um programa de rádio e foi para o cinema, mas décadas depois. Ao contrário do pioneiro, teve um grande revival em paperback, na década de 1970, mas apenas o Sombra foi publicado no Brasil, em dois momentos diferentes (no segundo, por ação de R. F. Lucchetti). Em seguida, Hutchison trata de um bizarro herói de aventuras aéreas, G8 (1933), que chegou a ter uma aventura envolvendo morcegos gigantes no Mato Grosso. O autor era Robert Jasper Hogan. Há um capítulo posterior, dedicado a outros heróis de aventuras aéreas, entre eles o mais futurista Terrence X. O’Leary. (O capítulo também informa que o piloto Major Donald E. Keyhoe escreveu aventuras de Philip Strange, “o ás fantasma do G.2”, antes de ficar famoso escrevendo livros sobre discos voadores.)

G8 tinha aspectos de horror, e o herói Spider (1933), também. Criação de Henry Steeger da gigante Popular Publications (também criador do G8), era um “herói” moralmente ambíguo, em série que Hutchison define como weird fiction. Vários autores assinavam as histórias, mas quem deu a sua cara foi Norvell W. Page. O personagem virou seriado de cinema em 1938 e 1941, mas nos quadrinhos, só em 1991. Indo noutra direção, Operator #5 (1934) foi uma revista com histórias de invasão e espionagem, expressando a paranoia americana de que potências estrangeiras desejariam, desde sempre, tomar do país a sua liberdade e estilo de vida. Segundo Hutchison:

“Ela brindava os Estados Unidos isolacionista com não uma, mas com quantidades de fantasias paranoicas sem paralelo na história da literatura.” E ainda: “Como espelho social surrealista das fobias coletivas do seu tempo, a revista permanece sem paralelo na história da cultura popular.” —Don Hutchison. The Great Pulp Heroes.

O herói James Christopher, um agente secreto que teria sido um James Bond antes de James Bond, é chamado por Hutchison de “um Super-Homem”. O prolífico Frederick C. Davis foi o primeiro autor da série, e o seu criador junto à Popular Publications (sob o pseudônimo de “Curtis Steele”). Mas cedeu o lugar a continuadores, que fizeram o herói enfrentar invasores japoneses, alemães e da Europa do Leste. O conteúdo que remetia à guerra futura era especulativo o suficiente para inserir a série no campo da FC — algo enfatizado por um episódio de invasão alienígena. O próprio Hutchison afirma que os romances do Operador 5 devem ser lidos como FC. Isso se dava mais obviamente com Curt Newton, ou o Captain Future (1939): segundo Hutchison, o único herói de space opera de então, a ser honrado com a própria revista. O escritor de FC Edmund Hamilton foi o autor mais vinculado ao herói, um patrulheiro espacial do Sistema Solar do futuro, mas quem o criou foi o editor Leo Margulis, da Standard — embora o personagem tenha sido rapidamente remodelado por Hamilton.

Outros heróis pulp examinados pelo Hutchison são o famoso The Phantom (1933), mais um milionário detetive e outra criação de Margulis, e longeva (durou vinte anos); The Avenger (1939), outro herói mascarado da Street & Smith a compor ficção de crime com traços de FC; Doctor Death (1935), da Dell Magazines e um pulp villain, ao invés de pulp hero, neste caso com narrativas de “weird menace” — o mesmo com Wu Fang (1935) da Popular Publications, e os grotescos Octopus e Scorpion. Em tudo, The Great Pulp Heroes fornece uma leitura rica e engajante. O livro traz também páginas e ilustrações em fac-símile, e desenhos pontilistas de Frank Hamilton, representando autores e editores, feitas na década de 1970 para algum afortunado fanzine.

Arte de capa de Lívia.

A Ordem dos Futuros, de Ricardo Gouveia. São Paulo: Editora Moderna, 3.ª edição, 1994 [1993], 144 páginas. Arte de capa e ilustrações internas de Lívia. Brochura. Assim como A Cidade Proibida (1997), de Álvaro Cardoso Gomes; Megalópolis (2006), de Júlio Emílio Braz; Cyber Brasiliana (2010), de Richard Diegues; e Rio: Zona de Guerra (2014), de Leo Lopes, esta novela juvenil é exemplo de cyberpunk nacional que não deve ser confundido com o “tupinipunk” (cyberpunk tupiniquim). Tem a distinção de ser ganhadora do prêmio de Melhor Livro Juvenil da Associação Paulista dos Críticos de Arte. A história, totalmente ambientada em uma São Paulo do século 23, abre com uma garota paulistana chamada Lenorah (uma “índia ítalo-japonesa”) metida com um jogo virtual, Aventura no Futuro. E com um garoto chamado Djíndji o Vermelho (um judeu-brasileiro ruivo), que, em liberdade condicional de recuperação juvenil, torna-se suspeito do assassinato de uma ricaça madura que o assediara. O moço entra na mira tanto do monolítico governo do futuro da novela, quanto do grupo radical ao qual havia participado, e que o vê como traidor: o Movimento Ecoxita [sic]. Nenhuma sutileza na disposição do autor em apontar um ambientalistalismo terrorista, a partir de deixa tomada de matéria da revista Veja, mencionando “ecoxiitas” .

Acompanha os dois a inteligência artificial OZ-03, que, interessada no humor humano, por isso mesmo funciona como alívio cômico, mesmo enquanto caminha para a plenitude da “singularidade tecnológica”, ao substituir “Verme do Silício”, a vilânica IA de alcance nacional. Na cola do casalzinho está o matador juvenil Tinhoso, parte dos ecoxitas mas com jeito de pixote, capturado e torturado pela polícia e depois reprogramado com um implante de vigilância, para encontrá-los. Há momentos de ciberespaço envolvendo o já mencionado “videogueime”, perseguições e conspirações entre IAs, compondo uma densidade de ideias de FC que se aproxima do costumeiro dentro do cyberpunk internacional, e dispostas em tom brincalhão. Mas tudo em um amálgama superficial jocoso e irreverente que, a par com o título do livro, iguala ideologias, posturas e processos históricos, passando perto de naturalizar alguns dos contextos mais dramáticos da nossa história, como neste trecho:

“Tinhoso olhou mais uma vez para a bandeira.

“O intenso fundo verde evocava as matas perdidas, a natureza ameaçada de total destruição. Sobre ele, um grande círculo vermelho, quase tocando as bordas superior e inferior: o vermelho do sangue derramado e ainda por derramar até o dia da vitória. No meio do círculo, em preto, a foice e o martelo. O antigo símbolo comunista fora modificado para lembrar outro símbolo muito antigo e vigoroso, a suástica […]” —Ricardo Gouveia. A Ordem dos Futuros.

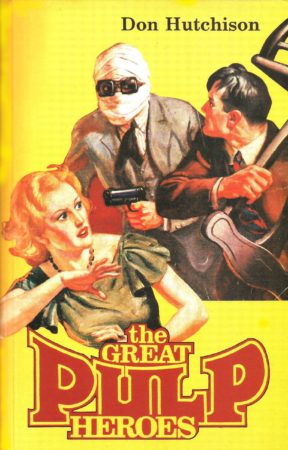

Arte de capa de Nelson Lopes.

A Porta de Chifre, de Herberto Sales. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1986, 248 páginas. Arte de capa de Nelson Lopes. Brochura. A Amazônia transformada em deserto. Essa é a imagem central desta FC de Sales, que antes escreveu O Fruto do Vosso Ventre (197 ), ganhador do Prêmio Jabuti. A Porta de Chifre é ambientado em 2352, quando não existe mais água na superfície do planeta, sendo arrancada do subsolo e comercializada como se fosse petróleo. Uma expedição de pesquisa vai à região amazônica com uma limusine Rolls Royce puxada por dromedários. Dentro de uma cadeia de montanhas na Amazônia, os exploradores internacionais encontram um idílico mundo perdido subterrâneo com água e vegetação: Aanac (“Canaã” ao contrário). Assim como os elois eram presa dos morlocks em A Máquina do Tempo (1895), de H.G. Wells, os pacíficos habitantes do lugar são atacados periodicamente pelos grotescos homens-formigas (alusão à livro de Tarzã, de 1924?) de uma caverna próxima. E assim como os aventureiros liderados pelo Prof. Challenger de O Mundo Perdido (1912), de Arthur Conan Doyle, tomam partido dos indígenas contra os hominídeos do planalto em que eles estão em conflito, os personagens de Sales exterminam o formigueiro.

Uma mistura curiosa de Terra moribunda com mundo perdido, retrabalha situações costumeiras desse segundo subgênero da FC dentro do estilo repetitivo do autor, assim como cria o próprio technobabble nonsense para a tecnologia do futuro, que permite a sobrevivência da humanidade num quadro desfavorável à vida. O resultado é um pastiche pós-modernista, e um parágrafo no frontispício explicita a sua tônica:

“Sucinto relato anticientífico, com ingredientes de ficção, que se faz de uma viagem, no ano de 2352, à maneira dos velhos romances, quando ainda se escreviam romances e havia quem por ler os lesse.” —Herberto Sales, A Porta de Chifre.

Kalum, de Menotti del Picchia. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d. [1936], 206 páginas. Apresentação de Afrânio Coutinho. Ilustrações internas de Teixeira Mendes. Quando Del Picchia, depois de A República 3000, retornou ao conceito de uma civilização cretense incógnita no Brasil Central, com o romance Kalum: O Mistério do Sertão, outra mulher única, impossivelmente loura e alta, é apresentada: Elinor, a líder de uma sociedade infantilizada e em declínio causado pela automação e pela autocomplacência, em luta para garantir uma sobrevida aos seus concidadãos. “Nós somos um dos ramos dos habitantes da República 3.000”, anuncia ao herói. “Somente, que eles puderam emigrar para um vale feliz, onde conseguiram dispor de todos os elementos materiais para evoluir. Os fundadores de nossa pátria, porém, tiveram menos sorte. Eram também, como os cidadãos daquela república, emigrados cretenses.” A primeira parte obedece àquela estrutura da luta na selva antecedendo ao contato com a civilização oculta. Desta vez, trata-se de expedição de um cineasta alemão, Karl Sopor. Eles vêm da selva boliviana com destino a Porto Velho até o Amazonas, onde pretendem filmar, para um documentário, um grupo de indígenas antropófagos — a etnia ficcional Kurongang. Um outro alemão, o rechonchudo Fritz Unzer, funciona como alívio cômico, e há até um chinês no grupo, o cozinheiro Pei-Fu. Talvez em consequência de serem predominantemente estrangeiros na expedição, as descrições regionalistas quase desaparecem da narrativa.

Ao mesmo tempo, os Kurongangs soam mais africanos do que indígenas brasileiros. São repetidamente descritos como gigantes negros, falam em uma língua gutural com vocalizações como “Catulê Catô! Mm bamba! Changô!” e são comandados pelo brutal Kalum, uma pigmeu entre guerreiros zulus. Depois de capturados, os exploradores se encontram com um padre português também prisioneiro mas integrado os Kurongangs como o chefe dos pajés. Apiedado de Karl e dos seus homens, ele ajuda o herói a enganar Kalum com um truque clássico desse tipo de aventura: o documentarista filma um ritual das “virgens de Bangô, o deus da volúpia” e, ao exibi-lo para o assustado Kalum, apresenta-se como tendo aprisionado a alma de todos aqueles que foram capturados em película. De posse do diário de um cretense que havia saído da sua cidade perdida para explorar os arredores, Colaço e Karl fogem para a entrada do mundo perdido. O padre é ferido mortalmente, de modo que o herói entra sozinho no lugar — a cidade perdida de Elinor.

É preciso reconhecer o quanto Del Picchia parece ter desejado invadir, com este segundo romance, o território de H. Rider Haggard. Assim como em O Irmão do Diabo ou O Ouro de Manoa, de Jeronymo Monteiro, os indígenas do continente comportam-se mais como guerreiros africanos (na capa da edição da Coleção Saraiva, o artista Nico Rosso deu a Kalum adereços faciais de um caçador de cabeças da Nova Guiné) e os índices de aventura colonial são mais evidentes. A República 3000, publicado também na França e Itália, aparentemente alcançou sucesso a ponto de inspirar a sequência — e possivelmente para que Del Picchia a aproximasse das aventuras coloniais de Haggard, conhecidas do público leitor europeu. A versão da utopia cretense que Elinor oferece tem o seu próprio enfoque em relação à República 3000. Se naquela podíamos testemunhar o salto evolutivo, nesta temos a decadência racial. O que Karl descobre é uma raça infantilizada de mulheres minúsculas e de homens transformados em anões grotescos, encolhidos pelo ócio que a técnica avançada da cidade subterrânea proporciona, e pela falta de perspectiva do seu enclausuramento. Elinor, a mulher, é chamada pelas mulherzinhas de “o Rei”, em evidente chacota, por ter altura e aparência distintas e o dinamismo de quem ainda busca soluções e remédios para a decadência. Sendo a única compatível com Karl, logo se desenvolve uma paixão entre os dois.

Um dos primeiros a propor uma mudança morfológica da humanidade do futuro foi H. G. Wells, no já mencionado A Máquina do Tempo. Os seus ociosos elois são pequenos e infantilizados, enquanto os laboriosos morlocks do submundo são grandes e animalizados. Ambos descendem do Homo sapiens. Também é possível que haja algo de A. Merritt na composição do brasileiro, já que The Moon Pool (1919) apresenta o mesmo tipo de dimorfismo sexual: os homens são anões, as mulheres, normais e lindas. O destino reservado a Elinor, a cidade, é apocalíptico, com a sua invasão pelos cruéis Kurangangs e com a sabotagem intencional da máquina que renovava a oxigenação dos espaços subterrâneos. Escapa o casal apaixonado, deixando o duplo holocausto para trás.

Cummunká, de Menotti Del Picchia. São Paulo: Coleção Obras de Menotti Del Picchia, Livraria Martins, 1958, 260 páginas. Arte de capa de Italo Bianchi. Brochura. A sátira Cummunká (1938), um romance, é ambientada em um Brasil sem geografia humana, dividido simplesmente entre cidade e sertão. Uma “bandeira” moderna é organizada pela redação de um jornal como golpe de publicidade, mas, alertada pelo rádio — pelo qual ouvem música clássica e programas culturais europeus —, a nação Xavante se prepara para recebê-la, capturando a todos com seu conhecimento superior de táticas militares e, mais tarde, numa escalada repentina, derrotando a Cidade. Descritos como mais sábios, cultos e capazes que os não indígenas, os Xavantes são liderados pelo personagem-título, caracterizado como um filósofo e crítico cultural modernista, que sentencia: “Vossa cultura é a matriz perpétua da guerra. Ela cria apenas para destruir. […] Que importam os prodígios da vossa ciência, se essa mesma ciência estuda outras mil formas de assassinar os homens em massa? […] Não é viver tirar um torpe proveito material das coisas dentro de uma atmosfera de ameaças e de pavor.”

Mas é um outro pensador ficcional, o também cacique Ambará e também personagem de Cummunká, que vale citar em conexão com os anteriores A República 3000 e Kalum: “Que a máquina, criada para ser a passiva escrava do homem, trazendo-lhe mais confôrto e poupando-lhe o esfôrço [sic], se transformou em algoz das massas, apossadas como foi pelo capitalismo […]. [O] ritmo clássico da vida dos brancos foi quebrado pela errônea utilização da máquina, gerando-se desse fato, a inquietação e a guerra… É a vingança da máquina que convulsiona o mundo.”

Embora com ênfase na aventura, os dois romances anteriores fazem parte dessa mesma visada do escritor modernista Menotti Del Picchia: críticos dos terríveis prodígios da tecnologia e seu impacto sobre a consciência humana. Ambará argumenta perante os seus pupilos indígenas: “A criatura humana não é nem uma subcriatura, nem uma hipercriatura. A idéia [sic] de um ‘super-homem’ é concepção de uma ‘coisa diferente’, ou melhor, de um ‘novo ser’, ou de um monstro. Para que ela viva é mister criar-se um outro mundo, isto é, um supermundo. O homem verdadeiro é uma constância; deformar o homem é violar uma lei eterna. É artificializar o homem, arrancá-lo do plano natural. O mesmo se dá com a paisagem que o cerca: a deformação da paisagem é violência contra a natureza, é a superposição do artifício à realidade…”

Na sua síntese, é quase como se Del Picchia olhasse para a discussão que havia iniciado com as utopias de A República 3000 e Kalum, escritas sob a escusa de espairecer depois de trabalhos mais sérios ou de buscar o mercado do leitor jovem, mas que se tornaram clássicos da FC nacional — até por incorporarem essa discussão central para o Modernismo.

A Desintegração da Morte, de Orígenes Lessa. Rio de Janeiro: Edições de Ouro/Tecnoprint, Coleção Futurâmica, s.d., 132 páginas. Livro de bolso. A inclusão deste livro nacional na Coleção Futurâmica é fato extraordinário, já que ela, surgida em 1959 ou 1960, era dominada por traduções e, possivelmente, com a inclusão de obras brasileiras sob pseudônimo. É uma curta coletânea de histórias, aberta por “A Desintegração da Morte”, novela originalmente publicada em 1948 e que mais tarde entrou em Os Melhores Contos de Orígeness Lessa (2003), editado por Glória Pondé. Imagina um invento do bem-intencionado Prof. Klepstein, que anula a morte por violência ou envelhecimento. Abre com o seu laboratório sendo invadido por homens armados que o metralham inutilmente, a mando de um “reverendo”. A novela — ambientada principalmente nos EUA — passa a descrever, saltando de situação em situação à maneira do romance A Guerra das Salamandras (Vàlka s Mloky, 1936), de Karel Čapek, os efeitos da invenção nas relações humanas. A chave é satírica, denunciando o quanto questões como religião, indústria bélica e indústria hospitalar e de medicamentos nutrem-se da morte. Também é satírica a presença de índices de ficção pulp. Lessa viveu nos EUA na década de 1940, e sua formação como pastor presbiteriano deve ter tido papel nas reflexões da novela.

A coletânea (erroneamente tratada de romance em nota no final da edição) é completada por três contos narrados em primeira pessoa. Nenhum deles é FC, e apenas o segundo, “O Instituto Nacional do Amendoim”, partilha do formato sátira — política. É ambientado em país fictício recentemente vítima de golpe militar em que todas as instâncias de opressão econômica e laboral, corrupção, prevaricação e nepotismo são racionalizadas em ternos nacionalistas que transformam, nos termos mais ufanistas, as circunstâncias econômicas menos relevantes (a produção de amendoim) em oportunidades de locupletação. “Nós, o Mar e Conceição” explora muito bem a dinâmica de desejos sexuais do narrador por uma “mulher fácil” a bordo de um navio e passageiros na mira de submarinos alemães, na II Guerra Mundial, com um clima tétrico no final. Também realizando sondagem psicológica, “Reencontro”, conto de ficção militar, é narrado por um jovem que foi partícipe relutante do bullying de um colega de escola, e que, agora com ambos na mesma unidade lutando na Revolução Constitucionalista, perversamente vigia o amigo na antecipação do instante em que o verá ruir psicologicamente. É forçado a testemunhar o heroísmo do colega, ao invés. (Lessa lutou naquele conflito, em 1932.)

Na década de 1960, o autor já era um autor multipremiado e um jornalista de relevo. O elogioso texto do crítico Ricardo Ramos, incluído no fim da edição e funcionando como anúncio do livro de contos Balbino, O Homem do Mar (1960), sugere que este A Desintegração da Morte entrou na Série Futurâmica menos por desejo de desenvolver a FC brasileira, e mais por conhecimento e prestígio de Lessa (que seria eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1981), como oportunidade de promovê-lo como contista.

Arte de capa de Geraldo Degasperi.

Quase Além da Fantasia, de Luigi Maria Sarcinella. São Paulo: Editora Maltese, 1994, 188 páginas. Arte de capa de Geraldo Degasperi. Brochura. Nascido na Itália, Sarcinella (1920-2013) é autor do relato de guerra Salto no Escuro (1968) — no caso, a Segunda Guerra Mundial, da qual participou como combatente, prisioneiro de guerra e guerrilheiro. Sua aventura na FC, esta coletânea com uma noveleta e dois contos, tem o sentido coincidente de condenar a insanidade humana. O artifício convocado para isso é o do homem comum mas bem informado, que recebe a visita de um alienígena superior e bem intencionado. No caso da primeira história, “Luana, o Andróide”, um ser artificial criado em Ganimedes (a lua de Júpiter) para interagir com o narrador. Ao discutir com ela, o narrador aponta um número de obras científicas e seus autores, mas comete enganos conceituais como imaginar que a velocidade da luz depende da cor (ou vibração) da fonte luminosa. O protagonista se apaixona pela androide, descrita como uma mulher perfeita, mas não consuma a sua paixão.

Narrado em terceira pessoa, “Quase Além da Fantasia” dá título ao livro e tem premissa semelhante: Jean, o protagonista, tem um contato com tripulante de um disco voador que discute com ele as diferenças no avanço moral entre o seu mundo e a Terra, com ideias influenciadas pela hierarquia espiritual do espiritismo, e, neste caso, cita obras e pensadores em notas de rodapé. São duas narrativas de FC ufológica a serviço da especulação filosófica, infelizmente superficial. Em “Que Pílulas!”, a terceira e última narrativa, Sarcinella desce do pedestal das boas intenções e produz um divertido conto de humor, malicioso e politicamente incorreto, que remete ao Ciclo de Narrativas de Chiste e Sátira da primeira metade do século 20 no Brasil, ainda no Período Pioneiro (1857 a 1957): um cientista bombardeia com raios-X uma glândula desconhecida de um macaco cobaia, e elabora a fórmula S.P.Q.R. 2V, que, sob a forma de pílulas, é capaz de dar qualquer mulher um corpo escultural e insaciável apetite pelo sexo. Transformada em uma poderosa negra, sua rejuvenescida esposa quer colocá-lo à prova e fala em convocar outros parceiros. O conto, portanto, dá outro ângulo ao tema da mulher ou ginoide idealizada, presente em “Luana, o Andróide”. Mas efeitos colaterais observados na cachorrinha do casal fazem o inventor aplicar um antídoto a tempo. Melhor se conformar com o modo como as coisas são.

QUADRINHOS

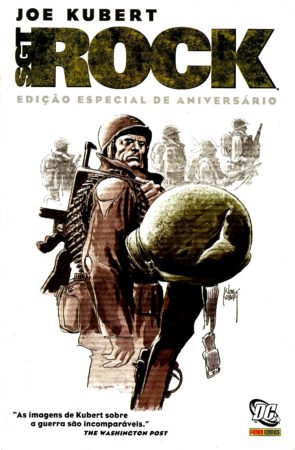

Arte de capa de Joe Kubert.

Sgt. Rock: A Profecia (Sgt. Rock: The Prophecy), de Joe Kubert. Barueri-SP: Panini Brasil, 2009 [2006, 2007], 146 páginas. Tradução de Fábio Fernandes/FD. Arte de capa de Joe Kubert. Brochura. Mês passado eu comentei Sgt Rock: Entre a Morte e o Inferno, escrito por Brian Azzarello. Este A Profecia está mais perto do caráter do herói e da Companhia Moleza, e provavelmente é um projeto mais pessoal de Kubert, o principal desenhista vinculado ao personagem. Neste gibi comemorativo dos 50 do Sgt. Rock, a Moleza é retirada da campanha na Itália, no inverno de 1943, e lançada secretamente de paraquedas em algum ponto da Europa do Leste, entre a Letônia e a Lituânia, em uma missão especial: evacuar da zona de guerra um jovem profeta, um messias judeu adolescente. É portanto situação do tipo Resgate do Soldado Ryan (1998), em que as vidas de muitos homens é posta em risco para garantir a de um. A diferença é que o messias judeu é importante para toda uma comunidade, e não apenas para uma família. É visto como um trunfo pelo alto comando. Sem bem entender o que fazem, os caras da Companhia Moleza mesmo assim dão tudo de si.

A história passeia por várias circunstâncias daquele teatro de operações: atrocidades nazistas e também dos partisans locais, de tropas russas e de colaboracionistas, culminando na exploração de um campo de extermínio abandonado e no contato com locais colaboracionistas. Em meio a isso tudo, lampejos dramáticos de humanidade na forma de um cachorrinho adotado pelo Soldado Bulldozer; uma bela mulher entre os partisans, um casal de irmãos que recusa a ajuda da Moleza, uma menina bebê de colo que passa a viajar com eles, sendo cuidada pelo jovem profeta. Há uma qualidade fantasmagórica a muitas das situações. A narrativa é vigorosa e tem o seu ápice na extração aérea do messias (com o uso de um protótipo de helicóptero). Certamente, uma alegoria da ascensão do jovem que, em outros momentos, já se mostrara abençoado por Deus. Em contraste ao álbum escrito por Azzarello, este de Kubert parece mais “in character” quanto a Rock e a Moleza. Significa, por outro lado, que mantem as inconsistências que afligiam a série. Mais importante, recupera aquela sensação de que a guerra representa uma ruptura em nossa concepção da realidade, a ponto de dar espaço ao grotesco, o estranho e, neste caso, também o maravilhoso. Kubert (1926-2012) era judeu polonês, e aqui explora com muita felicidade a sua herança étnica.

Arte de capa de J. Scott Campbell.

Marvel Saga: O Espetacular Homem-Aranha: Feliz Aniversário, de J. Michel Straczynski (texto) & John Romita, Jr. (arte). Barueri-SP: Coleção Marvel Saga: O Espetacular Homem-Aranha N.º 4, Panini Comics, 2020, 200 páginas. Introdução de Fernando Lopes. Tradução de Mario Luiz C. Barroso. Arte de capa de J. Scott Campbell. Capa dura. No início deste livro, Peter Parker, o professor de Ciências do ensino médio, está preocupado com a vulnerabilidade de uma aluna afro-americana em particular. Esse é o tipo de momento que faz valer a passagem de Straczynski pelo herói. Logo, porém, surge o personagem Ezekiel, um bilionário que partilha dos seus poderes e conhece o lore sobre homens-aranhas, no qual tem educado o herói. Mais tarde, a preocupação com o irmão desaparecido de uma das alunas de Peter traz Ezekiel novamente ao enredo. As coisas aceleram mesmo quando o uma daquelas típicas invasões transdimensionais de Nova York mobiliza não apenas o Aranha, mas os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os X-Men.

Mas é com o surgimento do Doutor Estranho que as coisas se complicam de fato — o herói místico revela que a ação das equipes repelindo os alienígenas resultou na libertação do demoníaco Dormammu. Inadvertidamente, o Homem-Aranha acaba sendo arremessado a uma dimensão anterior ao espaçotempo, Ao tentar resgatá-lo, o Doutor Estranho funciona como o seu “espírito dos natais passados” — dispositivo que permite ao herói rever os principais momentos, os mais dramáticos e centrais, da sua trajetória, às vésperas do seu aniversário. Na introdução, Fernando Lopes aponta o fato de que muitos personagens do universo Marvel amadurecem e envelhecem, transformam-se ao longo do tempo. De modo característico do seu talento, Straczynski trabalha a memory trip deste que é o meu super-herói favorito com grande humanidade e sensibilidade. O ápice é o presente de aniversário do Doutor Estranho: alguns minutos de Peter com o seu tio Ben. As histórias finais preparam o que virá a seguir, e uma delas é toda sob o ponto de vista da Tia May.

—Roberto Causo

Espaço: Série Projeto Barnard, de G. Carmo. São Paulo: Ibrasa, 1984, 108 páginas. Texto de Orelha de Gumercindo Rocha Dorea. Arte de capa e ilustrações internas não creditadas. Brochura.

Espaço: Série Projeto Barnard, de G. Carmo. São Paulo: Ibrasa, 1984, 108 páginas. Texto de Orelha de Gumercindo Rocha Dorea. Arte de capa e ilustrações internas não creditadas. Brochura.

A Grande Guerra Nuclear, de Mário Sanchez. São Paulo: Editora Lance, 1973?, 116 páginas. Brochura.

A Grande Guerra Nuclear, de Mário Sanchez. São Paulo: Editora Lance, 1973?, 116 páginas. Brochura.

O Terceiro Milênio: Um Sonho no Espaço, de José Maria Doménech T. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2.ª edição, 1972 [1971?], 454 páginas. Prefácio de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Posfácio de Rose Marie Muraro. Brochura.

O Terceiro Milênio: Um Sonho no Espaço, de José Maria Doménech T. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2.ª edição, 1972 [1971?], 454 páginas. Prefácio de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Posfácio de Rose Marie Muraro. Brochura.  A Cidade Proibida, de Álvaro Cardoso Gomes. São Paulo: Editora Moderna, 1997, 190 páginas. Prefácio de Carlos Felipe Moisés. Brochura.

A Cidade Proibida, de Álvaro Cardoso Gomes. São Paulo: Editora Moderna, 1997, 190 páginas. Prefácio de Carlos Felipe Moisés. Brochura.

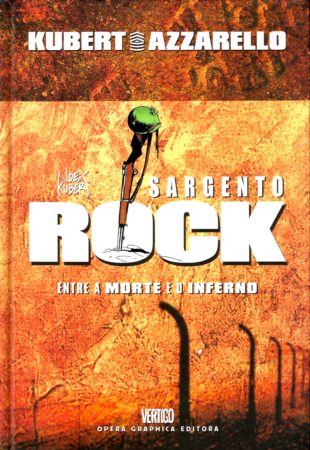

Sargento Rock: Entre a Morte e o Inferno (Between Hell and a Hard Place), de Joe Kubert & Brian Azzarello. São Paulo: Opera Graphica Editora, 2005, 144 páginas. Prefácio de Joe Kubert. Tradução de Roberto Guedes. Capa dura.

Sargento Rock: Entre a Morte e o Inferno (Between Hell and a Hard Place), de Joe Kubert & Brian Azzarello. São Paulo: Opera Graphica Editora, 2005, 144 páginas. Prefácio de Joe Kubert. Tradução de Roberto Guedes. Capa dura. Scientific American Brasil Ano 19, N.º 212, outubro de 2020, Nastari Editores, 66 páginas.

Scientific American Brasil Ano 19, N.º 212, outubro de 2020, Nastari Editores, 66 páginas.

O Fruto Maduro da Civilização + O Éter Inconsútil, de Ivan Carlos Regina. São Paulo: Editora Patuá, Coleção Futuro Infinito, 2019, 220/364 páginas. Introduções do autor e de Karina Elizabeth Vázquez. Texto de orelha de Luiz Bras. Capas de Teo Adorno. Brochura.

O Fruto Maduro da Civilização + O Éter Inconsútil, de Ivan Carlos Regina. São Paulo: Editora Patuá, Coleção Futuro Infinito, 2019, 220/364 páginas. Introduções do autor e de Karina Elizabeth Vázquez. Texto de orelha de Luiz Bras. Capas de Teo Adorno. Brochura. A introdução de Karina Vásquez, da University of Alabama, em O Éter Inconsútil, vincula a abordagem de Regina ao neobarroco latino-americano e elogia a sua postura crítica. A coletânea traz 31 textos, um punhado visto antes em antologias. É interessante que, décadas depois, haja remissões claras a textos anteriores: “O Filho do Caipora Caipira” e “Ananda Comes Back”, além de “A Volta do Robô que Era Chato”, em diálogo com aquelas primeiras explorações fundadoras do Movimento Antropofágico da FC Brasileira. “Pequena História do Passado”, do mesmo modo, torna a explorar uma escala de neurose como definidora da experiência da modernidade vista antes em “A Derradeira Publicidade do Hebefrênico Alfredo”. A tendência anedótica e o melodrama pós-modernista reaparecem em “Amor de Lata Não Mata”, em que um robô desorientado vira babá de bebês na nave colonizadora que inesperadamente os gerou a partir do seu banco de embriões. “Balada do Cárcere de Celulose” é uma novidade: conto mainstream, curto, intimista e sombrio, ensaio de uma voz narrativa sólida e livre de experimentalismos. “Pode Acontecer com você na Noite de Natal” está neste livro, assim como “Rosa dos Ventos de Luz” (1998), este um conto ufológico, delicado, místico e, novamente, resgatando uma contracultura nacional expressiva, pacata e associada a uma das influências de Regina: a Tropicália (também presente em obras tupinipunks como Silicone XXI, de Alfredo Sirkis). “A Oportunidade Perdida por uns É a Oportunidade Ganha por Outros” é outra narrativa irônica, menos experimental ou formalista, na qual se expressam melhor influências como Robert Sheckley e Philip K. Dick. Algo semelhante se dá com “Aliens Deliriuns”, “Amarelo e Vermelho” (combinando FC da Golden Age com medicina alternativa, e dedicado à escritora Finisia Fideli), “Jairzinho” e a assemblage “Letters from Tomorrow”, colagem de vários textos, alguns vistos previamente. “Negro Laranja” é outra novidade: irônico conto de fantasia, com direito a um cerco medieval e a dragões, também em primeira pessoa como outras narrativas no livro. “O Último dos Bagos Roxos” incorpora outros procedimentos ao arsenal pós-modernista de Regina: o sexo explícito e a prosa brutalista de “mundo cão”, em uma caracterização de mesquinha figura política (tomada a partir de uma expressão “folclórica” de Fernando Collor de Mello) que remete tanto à ficção pop nacional da década de 1970, e à atual ficção pós-Mensalão de desencanto político e social. A brincadeira com o sexo também está em “O Centro Estelista”, uma sátira sexual de “Flores para Algernon” (1959), de Daniel Keyes, e mais um exercício de irreverência e iconoclastia (outro tópico do manifesto). “Ressuscitol”, escrito como uma bula de remédio, retorna à veia experimentalista e irônica, assim como “Clonaram el Rei” — um sketch de ventriloquismo com diálogos rimados. Destaques do livro são “Sete Vezes Homem, Sete Vezes Besta”, outra assemblage que explora fragmentos de épocas e lugares diferentes no mundo, e “Manduruvá É o Pai de Todos”, talvez delírio paranoico do narrador, mas com imagens inquietantes que reforçam a condenação comum em Regina, dos descaminhos da sociedade. Paradoxalmente positivo, “MOMA: Minha Organização Mundial de Animais” dá voz a sete espécies da Terra, o Homo sapiens sendo só uma delas, e termina com um comentário metaficcional que ampara outro ponto comum no autor: a conclamação para a mudança. Um favorito, “Teviterone” também é metaficcional e com uma sugestão de auto-refente (além de um toque de paródia do V’ger de Jornada nas Estrelas: O Filme): um poeta em futuro próximo acaba encontrando um robô-redator automático, o The Writer One, programado para escrever pulp fiction barata e que, ao ganhar consciência, assume uma prosa existencialista, com o poeta assumindo o seu manto de pulp writer depois da eutanásia do aparelho. Está lá com peças metaficcionais que expressam a tensão entre o enfoque modernista e o popular entre nossos autores de FC: “Pequenas Histórias do Tempo” (1994) e “Paperback Writer” (1994), de Braulio Tavares, e “Director’s Cut” (2008), de Fábio Fernandes.

A introdução de Karina Vásquez, da University of Alabama, em O Éter Inconsútil, vincula a abordagem de Regina ao neobarroco latino-americano e elogia a sua postura crítica. A coletânea traz 31 textos, um punhado visto antes em antologias. É interessante que, décadas depois, haja remissões claras a textos anteriores: “O Filho do Caipora Caipira” e “Ananda Comes Back”, além de “A Volta do Robô que Era Chato”, em diálogo com aquelas primeiras explorações fundadoras do Movimento Antropofágico da FC Brasileira. “Pequena História do Passado”, do mesmo modo, torna a explorar uma escala de neurose como definidora da experiência da modernidade vista antes em “A Derradeira Publicidade do Hebefrênico Alfredo”. A tendência anedótica e o melodrama pós-modernista reaparecem em “Amor de Lata Não Mata”, em que um robô desorientado vira babá de bebês na nave colonizadora que inesperadamente os gerou a partir do seu banco de embriões. “Balada do Cárcere de Celulose” é uma novidade: conto mainstream, curto, intimista e sombrio, ensaio de uma voz narrativa sólida e livre de experimentalismos. “Pode Acontecer com você na Noite de Natal” está neste livro, assim como “Rosa dos Ventos de Luz” (1998), este um conto ufológico, delicado, místico e, novamente, resgatando uma contracultura nacional expressiva, pacata e associada a uma das influências de Regina: a Tropicália (também presente em obras tupinipunks como Silicone XXI, de Alfredo Sirkis). “A Oportunidade Perdida por uns É a Oportunidade Ganha por Outros” é outra narrativa irônica, menos experimental ou formalista, na qual se expressam melhor influências como Robert Sheckley e Philip K. Dick. Algo semelhante se dá com “Aliens Deliriuns”, “Amarelo e Vermelho” (combinando FC da Golden Age com medicina alternativa, e dedicado à escritora Finisia Fideli), “Jairzinho” e a assemblage “Letters from Tomorrow”, colagem de vários textos, alguns vistos previamente. “Negro Laranja” é outra novidade: irônico conto de fantasia, com direito a um cerco medieval e a dragões, também em primeira pessoa como outras narrativas no livro. “O Último dos Bagos Roxos” incorpora outros procedimentos ao arsenal pós-modernista de Regina: o sexo explícito e a prosa brutalista de “mundo cão”, em uma caracterização de mesquinha figura política (tomada a partir de uma expressão “folclórica” de Fernando Collor de Mello) que remete tanto à ficção pop nacional da década de 1970, e à atual ficção pós-Mensalão de desencanto político e social. A brincadeira com o sexo também está em “O Centro Estelista”, uma sátira sexual de “Flores para Algernon” (1959), de Daniel Keyes, e mais um exercício de irreverência e iconoclastia (outro tópico do manifesto). “Ressuscitol”, escrito como uma bula de remédio, retorna à veia experimentalista e irônica, assim como “Clonaram el Rei” — um sketch de ventriloquismo com diálogos rimados. Destaques do livro são “Sete Vezes Homem, Sete Vezes Besta”, outra assemblage que explora fragmentos de épocas e lugares diferentes no mundo, e “Manduruvá É o Pai de Todos”, talvez delírio paranoico do narrador, mas com imagens inquietantes que reforçam a condenação comum em Regina, dos descaminhos da sociedade. Paradoxalmente positivo, “MOMA: Minha Organização Mundial de Animais” dá voz a sete espécies da Terra, o Homo sapiens sendo só uma delas, e termina com um comentário metaficcional que ampara outro ponto comum no autor: a conclamação para a mudança. Um favorito, “Teviterone” também é metaficcional e com uma sugestão de auto-refente (além de um toque de paródia do V’ger de Jornada nas Estrelas: O Filme): um poeta em futuro próximo acaba encontrando um robô-redator automático, o The Writer One, programado para escrever pulp fiction barata e que, ao ganhar consciência, assume uma prosa existencialista, com o poeta assumindo o seu manto de pulp writer depois da eutanásia do aparelho. Está lá com peças metaficcionais que expressam a tensão entre o enfoque modernista e o popular entre nossos autores de FC: “Pequenas Histórias do Tempo” (1994) e “Paperback Writer” (1994), de Braulio Tavares, e “Director’s Cut” (2008), de Fábio Fernandes.

Duelo dos Mundos, de Paul Koenig. Rio de janeiro: Tecnoprint, Série Futurâmica N.º 1, s.d., 140 páginas. Livro de bolso.

Duelo dos Mundos, de Paul Koenig. Rio de janeiro: Tecnoprint, Série Futurâmica N.º 1, s.d., 140 páginas. Livro de bolso.

Mars, de Stuart Murray. Nova York: DK Publishing, Eyewitness, 2004, 72 páginas. Hardcover.

Mars, de Stuart Murray. Nova York: DK Publishing, Eyewitness, 2004, 72 páginas. Hardcover.

O tema da praga global é consideravelmente antigo dentro da ficção científica. A tradição milenarista cristã o vincula fortemente às narrativas de fim de mundo. The Encyclopedia of Science Fiction (

O tema da praga global é consideravelmente antigo dentro da ficção científica. A tradição milenarista cristã o vincula fortemente às narrativas de fim de mundo. The Encyclopedia of Science Fiction (