Leituras variadas em junho, mas com espaço para dois romances significativos de ficção científica e alguma história em quadrinhos.

Arte de capa de Danilo Ducak.

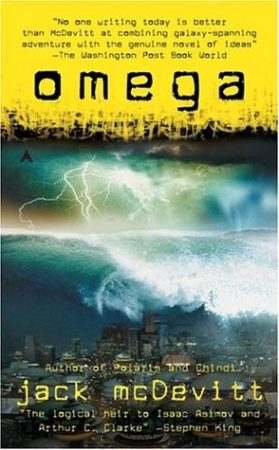

Omega, de Jack McDevitt. Nova York: Tor Books, 2004 [2003], 494 páginas. Capa de Danilo Ducak. Paperback. Desisti de fechar a série The Academy (T.C.C. Priscilla Hutchins), à qual pertence este título, para ler os livros na ordem. Afinal, eles podem tranquilamente ser lidos em separado. Eu já tinha lido, na série, o volume de abertura The Engines of God (1994), romance sobre xenoarqueologia em que a humanidade se dá conta de não estar sozinha na galáxia, depois de tomar contato com as obras de uma civilização extinta conhecida como “os criadores de monumentos”. Entre The Engines of God e este Omega existe Deepsix, de 2001 — livro que ainda não adquiri. Priscilla “Hutch” Hutchins aparece como piloto espacial no primeiro livro, e neste como diretora da Academia, uma organização global que controla a exploração científica humana pela galáxia. A série, assim como a série Alex Benedict, também de McDevitt, apresenta uma humanidade às voltas com uma Via Láctea acentuadamente subpovoada.

Em Omega, mais uma civilização alienígena é descoberta. O problema é que ela está no caminho de uma de muitas nuvens de destruição que inteligências ainda incógnitas espalharam pela galáxia. A Terra também está, mas a nuvem ainda está longe, em voo subluz — alguns milênios de alcançar nosso mundo com seu poder destruidor. Por conta disso, é claro, políticos e tecnocratas dormem sobre a questão. Também por conta disso, não existe um aparato firmado para socorrer os alienígenas em perigo. Além do mais, há o obstáculo representado pelo “Protocolo”, a versão de McDevitt para a Primeira Diretriz da Federação dos Planetas Unidos, de Star Trek, que proíbe o contato com civilizações em nível tecnológico e cultural “inferior”. Mesmo assim, naves e recursos são enviados. Dividem-se em um grupo que investiga meios de deter ou desviar a nuvem da morte, e outro que estuda os alienígenas. A descrição dos E.T.s é um dos pontos fortes. Contorna a maioria das tendências e clichês, para propor um povo bon vivant, turbulento, caótico, meio cômico, vivendo em uma sociedade mais ou menos equivalente à europeia do século 17 mas sem guerra ou expansionismo. A aparência de bichos humanizados os leva à comparação com um programa infantil da época, e eles ganham a alcunha de goompahs. O contato s é feito com trajes de invisibilidade, câmeras ocultas e projetores holográficos, para garantir o mínimo impacto possível. Como de hábito, McDevitt cerca seus conceitos com uma problematização de toque leve, que expressa o quanto o futuro provavelmente não será muito diverso do presente: argumentos religiosos tentam pegar carona nos apelos humanitários, e o imediatismo político e burocrático, mascarado de pragmatismo, se move para bloquear o pensamento racional de longo prazo. Como vemos no nosso presente desanimador, o ser humano acumula capacidades técnicas, mas não necessariamente capacidades intelectuais e políticas de lidar com o desconhecido — seja ele a ameaça futura ou o contato com outra civilização. Ainda assim, tem-se a esperança de contar com indivíduos capazes ou abnegados, que vão salvar o dia e o futuro, sem que, lembremos, os agentes da inércia e da impertinência se dignem a agradecer ou reconhecer o erro das suas posições. A revelação final das máquinas de destruição também parece original: ao invés de serem herança de uma espécie dedicada ao extermínio de possíveis rivais, é uma obra de arte galáctica que saiu do controle. McDevitt também costuma dar uma janela para a sobrevivência de sentimentos religiosos nos seus futuros. Aqui, o personagem Avery Whitlock escreve em seu diário, depois de testemunhar os esforços de salvação dos goompahs:

Tem estado na moda deste Darwin atacar a crença religiosa com o argumento de que ela é opressora, que fecha a mente, que conduz à intolerância e frequentemente à violência. E não menos do que isso, que a maioria das fés é necessariamente errada, enquanto elas se contestam umas às outras.

Todavia, há muito de enobrecedor na crença de que há, afinal, um poder mais elevado. Que há um propósito à existência. Que devemos lealdade a algo maior do que nós mesmos. E me parece que, mesmo quando erramos os detalhes, essa crença pode produzir um resultado feliz. —Jack McDevitt. Omega.

Minha Noite no Século Vinte e Outros Pequenos Avanços (My Twentieth Century Evening and Other Small Breakthroughs), de Kazuo Ishiguro. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, 60 páginas. Tradução de Antonio Xerxenesky. Capa dura. Comprei este livrinho — uma espécie de livro-troféu com o discurso de recepção do Nobel de Literatura do ano passado — por causa de uma declaração de Ishiguro em particular, sobre a necessidade de uma abertura maior aos gêneros literários. Eu soube desse autor pela primeira vez quando fiz um curso sobre literatura pós-colonial com o Prof. Lynn Mário Trindade Menezes de Souza, em 1994. O próprio Ishiguro, um inglês de origem japonesa, escreveu ficção científica e fantasia, que, se vistos como um único campo literário, corresponderia a quase um terço da sua produção de romance. É claro, obtive muito mais do que a confirmação dessa declaração, ao ler o livro. Nele, Ishiguro faz um apanhado da sua carreira no romance, pontuando os instantes de insight que vieram da leitura, de ouvir uma música ou de assistir a um filme. São observações ao mesmo tempo simples e preciosas sobre como funciona a cabeça criativa deste autor consagrado mundialmente.

Minha Noite no Século Vinte e Outros Pequenos Avanços (My Twentieth Century Evening and Other Small Breakthroughs), de Kazuo Ishiguro. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, 60 páginas. Tradução de Antonio Xerxenesky. Capa dura. Comprei este livrinho — uma espécie de livro-troféu com o discurso de recepção do Nobel de Literatura do ano passado — por causa de uma declaração de Ishiguro em particular, sobre a necessidade de uma abertura maior aos gêneros literários. Eu soube desse autor pela primeira vez quando fiz um curso sobre literatura pós-colonial com o Prof. Lynn Mário Trindade Menezes de Souza, em 1994. O próprio Ishiguro, um inglês de origem japonesa, escreveu ficção científica e fantasia, que, se vistos como um único campo literário, corresponderia a quase um terço da sua produção de romance. É claro, obtive muito mais do que a confirmação dessa declaração, ao ler o livro. Nele, Ishiguro faz um apanhado da sua carreira no romance, pontuando os instantes de insight que vieram da leitura, de ouvir uma música ou de assistir a um filme. São observações ao mesmo tempo simples e preciosas sobre como funciona a cabeça criativa deste autor consagrado mundialmente.

O livro também nos traz a sua percepção — a partir do seu reconhecimento de que vivia em uma bolha de intelectuais liberais — do papel do escritor num mundo marcado pelo atual recrudescimento de atitudes reacionárias, nacionalistas e xenófobas. As conexões de Ishiguro com a ficção especulativa são os seus romances Não me Abandones Jamais (2005), uma ficção científica sobre clonagem humana, e O Gigante Enterrado (2015), uma fantasia arturiana. Abaixo, a declaração que me fez procurar o livro:

“[P]recisamos alargar nosso mundo literário comum para incluir muitas outras vozes que surgem de fora da nossa zona de conforto da elite cultural de Primeiro Mundo. Temos que tentar, de forma mais enérgica, descobrir as pérolas do que restam das culturas literárias ainda desconhecidas, não interessa se os escritores vivem em países muito distantes ou dentro das nossas próprias comunidades. Em segundo lugar, temos que tomar um grande cuidado para não estabelecer de forma tão estreita ou conservadora as nossas definições do que constitui a boa literatura. A próxima geração virá com toda espécie de novas maneiras, às vezes desconcertantes, de contar histórias importantes e maravilhosas. Precisamos manter a mente aberta, especialmente no diz respeito a gênero e forma, para que possamos valorizar e celebrar as melhores narrativas. Em uma época cuja polarização está aumentando perigosamente, precisamos escutar. A boa escrita e a boa leitura romperão barreiras. Talvez precisemos até mesmo encontrar uma nova ideia, uma grande visão humana que possamos defender.” —Kazuo Ishiguro, Minha Noite no Século Vinte e Outros Pequenos Avanços.

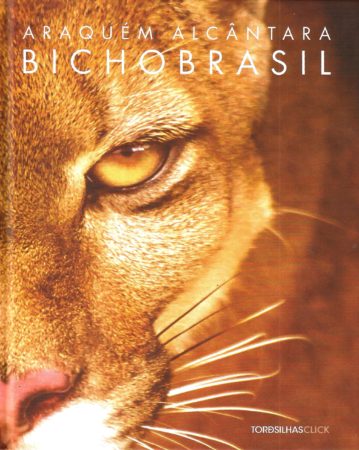

Bicho Brasil, de Araquém Alcântara. São Paulo: Tordesilhas, 1.ª edição, 2018, 120 páginas. Capa de Araquém Alcântara. Capa dura. Há algum tempo que eu queria ter um livro do fotógrafo da vida selvagem brasileira, Araquém Alcântara. Este volume bilíngue, de cuja existência eu soube por uma matéria na “Ilustrada” da Folha de São Paulo, tem grande qualidade gráfica mas é bem mais acessível que um daqueles livros de arte em formato gigante. É uma ótima opção. Com texto bilíngue português/inglês, comemora os 50 anos da carreira do fotógrafo. Começa reproduzindo a primeira foto desse gênero”, feita por ele: a de uma onça abraçada a um galho mergulhado num igarapé, e mordendo esse galho. É em preto e branco, e no texto Araquém conta que estava em Manaus para cobrir uma inauguração, quando soube do boato da onça do igarapé. Foi lá se borrando de medo mas fez a foto, que vendeu por US$ 1.200,00.

Bicho Brasil, de Araquém Alcântara. São Paulo: Tordesilhas, 1.ª edição, 2018, 120 páginas. Capa de Araquém Alcântara. Capa dura. Há algum tempo que eu queria ter um livro do fotógrafo da vida selvagem brasileira, Araquém Alcântara. Este volume bilíngue, de cuja existência eu soube por uma matéria na “Ilustrada” da Folha de São Paulo, tem grande qualidade gráfica mas é bem mais acessível que um daqueles livros de arte em formato gigante. É uma ótima opção. Com texto bilíngue português/inglês, comemora os 50 anos da carreira do fotógrafo. Começa reproduzindo a primeira foto desse gênero”, feita por ele: a de uma onça abraçada a um galho mergulhado num igarapé, e mordendo esse galho. É em preto e branco, e no texto Araquém conta que estava em Manaus para cobrir uma inauguração, quando soube do boato da onça do igarapé. Foi lá se borrando de medo mas fez a foto, que vendeu por US$ 1.200,00.

Surge aí a carreira do primeiro fotógrafo brasileiro dedicado a esse campo maravilhoso, que nos lembra do legado sempre ameaçado da natureza brasileira. O próprio fato de ele ser o primeiro expressa a triste realidade de que não existiram outros antes dele. Ou seja, essa dedicação e essa especialização, tão rica e tão importante, é um fenômeno recente e raro em nosso país. Outro buraco na cultura brasileira, preenchido apenas por Alcântara e uns poucos outros.

Arte de capa de Marcelo Grassmann.

Marcelo Grassmann: Gravuras do Acervo da Pinacoteca, de Anônimo, ed. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2014, 160 páginas. Apresentação de Ivo Mesquita, cronologia de Priscila Rufinoni. Arte de capa de Marcelo Grassmann. Capa dura. Em 20 de maio deste ano, minha esposa Finisia Fideli e eu fomos à Pinacoteca do Estado para ver a exposição “Possible Worlds”, da artista Hilma af Klint, uma espiritualista que, postumamente, foi identificada como uma antecipadora do abstracionismo nas artes plásticas. A aquisição deste belo livro de gravuras do artista teuto-brasileiro Marcelo Grassmann foi um dos resultados daquela visita à Pinacoteca — que detém o maior acervo de obras do artista. Suponho que baste olhar para a imagem ao lado, impressa na sobrecapa do livro (essencialmente, um catálogo de uma exposição de 2014) para entender o que me atraiu na arte de Grassmann.

Em fevereiro, falei do meu interesse pela xilogravura e sua conexão com o Expressionismo. A bola da FC brasileira bateu nessa trave com as ilustrações de João Mottini para o romance 3 Meses no Século 81 (1947), de Jeronymo Monteiro, e com as vinhetas de Levy Menezes para o seu notável livro de contos de FC, O 3.º Planeta (1965). Em Grossmann (1925-2013), temos o fantástico escancarado em figuras quiméricas e remissões tanto ao medievalismo europeu quanto à arte especulativa das descrições de seres estranhos das antípodas (incluindo-se aí as Américas) no naturalismo e na cartografia europeia — uma referência que a comentarista Priscila Rufinoni parece desconhecer, quando analisa a opinião de um jornalista francês não creditado. Suas imagens remetem à sua herança familiar germânica, mas frequentemente sugerem aquela iconografia medieval ibérica que alimenta também as capas dos cordéis do Nordeste. O artista, especialmente nos seus primeiros trabalhos, foi vinculado ao Expressionismo, mas o Surrealismo também é convocado para caracterizar a sua xilogravura, litografia e desenho (pouco representado no livro).

Arte de capa de Michael Whelan.

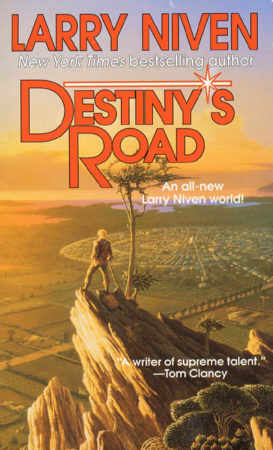

Destiny’s Road, de Larry Niven. Nova York: Tor Books, 1998 [1997], 434 páginas. Arte de capa de Michael Whelan. Paperback. Provavelmente, a experiência de escrever a seis mãos o romance Beowulf’s Children ainda estava viva na mente de Larry Niven, quando ele escreveu este Destiny’s Road. Tem em comum com o anterior (publicado em 1995) ser um romance planetário que problematiza conscientemente as encrencas da colonização de um outro planeta. A história começa com um jovem que, ao defender uma garota, mata um mercador meio que por acidente, e é forçado a cair na estrada. Nesse planeta, Destiny, os humanos se concentram em uma pequena faixa de terra litorânea, separada por um istmo e com uma cidade em cada ponta. São ligadas por uma estrada criada pelos reatores de uma das naves, voando em rasante, riscada ali há gerações. Algo obviamente deu errado, porque a comunidade do rapaz, Jemmy Bloocher, decaiu para algo como uma cidade medieval.

Na estrada, Jemmy chega a uma aldeia de pescadores, onde é prontamente abordado por uma garota. Diante da pouca oportunidades de troca genética, as comunidades de Destiny incentivam o amor livre. Ele acaba se casando com essa garota, até que passa ali uma caravana de mercadores com uma vaga de cozinheiro. A comunidade o contrata para essa vaga em troca de um conjunto de facas, e Jemmy está de novo na estrada, perigosamente próximo dos comerciantes que podem identificá-lo e exigir justiça. No caminho, são atacados por salteadores e o herói se desempenha bem na luta. Além disso, mais da ecologia mista do planeta, que combina fauna e flora nativas e importadas da Terra, também é melhor descrita. Fica claro que romance deve algo ao gênero do western e da história dos pioneiros americanos. Quando finalmente a situação de Jemmy azeda com os mercadores, ele foge para o mar, encontrando uma embarcação abandonada e algum equipamento moderno deixado nela. Com esses poucos recursos, ele chega do outro lado da grande península.

Destiny carece de alguns elementos minerais essenciais para os processos biológicos humanos — especialmente o potássio essencial para o funcionamento do cérebro e servido quase em tudo como tempero —, e é exatamente esse o principal produto do comércio itinerante pela estrada. Mas o herói está no limite do seu suprimento, quando chega à terra do outro lado e atravessa uma região vulcânica. Ele cai nas mãos de uma colônia penal que usa as roupas que ele trouxe do barco como recurso para uma tentativa de fuga — mas para serem bem-sucedidos eles precisam superar um psicopata em seu meio. Os sobreviventes dos fugitivos formam a base de um pequeno negócio em um restaurante de beira de estrada, que prospera sob os talentos culinários do herói. A essa altura, Jemmy e o leitor descobrem que do outro lado da península a cidade possui mais tecnologia, memória e organização social. E também qual é o papel de uma planta nativa que captura o raro potássio do solo vulcânico do planeta (cultivar essa planta é o objetivo da colônia penal). A cidade high-tech usa a substância para impor uma dominação às outras comunidades, especialmente a cidade da qual o herói vem e cuja população funciona como “grupo de controle” do experimento social realizado em Destiny. Anos depois, não mais um procurado seja de uma cidade ou de outra, Jemmy cai de novo na estrada e retorna à cidade natal. Lá, ele é bem-sucedido em semear a planta captadora de potássio no lugar, o que promete o fim do monopólio e a ruptura da velha ordem.

Jemmy Bloocher como herói é aquele típico jovem de fortes recursos pessoais que a FC americana sempre valoriza, e o formato biográfico lembra as narrativas de Orson Scott Card. Ele sustenta o interesse do leitor por toda a sua aventura no áspero contexto social e ambiental de Destiny, e as alusões libertarianas de valorização do self-made man e do rebelde são bem exploradas e problematizadas — uma das “leis de Niven” afirma que a “anarquia é a menos estável das estruturas sociais”. A prosa de Niven sempre foi esparsa, mas neste romance planetário sólido e inteligente ela está tão telegráfica e ríspida (a par com as condições de vida em Destiny) que lembra o estilo de C. J. Cherryh. A ilustração de capa de Michael Whelan é uma glória. Épica, exótica e cheia de movimento na composição, permite que o espectador consiga sentir a atmosfera espalhando a luz dourada.

Arte de Michael Whelan.

Arte de capa de Karl Felippe.

Fantástico Brasileiro: O Insólito Literário do Romantismo ao Fantasismo, de Bruno Anselmi Matangrano & Enéias Tavares. Curitiba: Arte & Letra Editora, 2018, 340 páginas. Arte de capa e ilustrações de Karl Felippe. Prefácio de Flavio García. Posfácio de Roberto de Sousa Causo. Capa dura. Tive a felicidade de escrever o posfácio deste importante livro que sonda a produção brasileira de fantasia, ficção científica, horror, fantástico e fabulation — naquilo que o Prof. Flavio García, que assina o prefácio, chamou de “insólito”, um contínuo marcado pela divergência em relação ao que é aceito como real. O livro, lançado pela Arte & Letra, tem capa dura artesanal e ilustrações internas muito sugestivas, por Karl Felippe. Tem chamado muito a atenção tanto nas redes sociais quanto nas páginas de um jornal de importância como O Estado de S. Paulo. Consta que a primeira edição já foi. Os autores realizaram uma sessão de autógrafos na Livraria Martins Fontes da Av. Paulista no dia 24 de agosto, com presença também de Flavio García, que estava nas proximidades de São Paulo para uma atividade acadêmica.

O livro é de fato um marco dos estudos de literatura fantástica e ficção especulativa no Brasil, com um levantamento de proporções inéditas, do século 19 ao presente, e reflexões muito pertinentes também o momento atual dessas literaturas no país, culminando com o lançamento de um movimento literário voltado para elas, o fantasismo. Daí o potencial de galvanizar os atores da área, em um novo clima de ação coletiva e com uma nova perspectiva de entendimento do papel de cada um dentro no cenário. Ao invés de colocar aqui anotações, vou remeter o leitor a uma versão do meu posfácio, publicado aqui com a autorização dos autores.

Winter Dreams/Sonhos de Inverno, de F. Scott Fitzgerald. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Inglês com Clássicos da Literatura Vol. 1, 2018, 96 páginas. Tradução de Irineu Franco Perpétuo. Brochura. Fitzgerald (ou FitzGerald) é o autor mainstream favorito da minha esposa, Finisia Fideli. Eu mesmo o pego eventualmente, desde a adolescência, quando li O Grande Gatsby (The Great Gatsby) na saudosa coleção Grandes Sucessos da Abril Cultural. Esta coleção da Folha de S. Paulo publica noveletas num esquema bilíngue com anotações (em forma de notas de rodapé) para aperfeiçoar o inglês do leitor. A curadoria é do crítico Manuel da Costa Pinto. A necessidade de harmonizar as notas com o texto em português acaba fazendo com que o livro traga uns poucos parágrafos por página, o que não favorece muito a leitura e exige um tempinho para o leitor se habituar. “Winter Dreams” é uma noveleta originalmente publicada em 1922 na Metropolitan Magazine, e o próprio Fitzgerald afirmava que ela seria o gérmen do seu romance mais famoso, justamente O Grande Gatsby.

Winter Dreams/Sonhos de Inverno, de F. Scott Fitzgerald. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Inglês com Clássicos da Literatura Vol. 1, 2018, 96 páginas. Tradução de Irineu Franco Perpétuo. Brochura. Fitzgerald (ou FitzGerald) é o autor mainstream favorito da minha esposa, Finisia Fideli. Eu mesmo o pego eventualmente, desde a adolescência, quando li O Grande Gatsby (The Great Gatsby) na saudosa coleção Grandes Sucessos da Abril Cultural. Esta coleção da Folha de S. Paulo publica noveletas num esquema bilíngue com anotações (em forma de notas de rodapé) para aperfeiçoar o inglês do leitor. A curadoria é do crítico Manuel da Costa Pinto. A necessidade de harmonizar as notas com o texto em português acaba fazendo com que o livro traga uns poucos parágrafos por página, o que não favorece muito a leitura e exige um tempinho para o leitor se habituar. “Winter Dreams” é uma noveleta originalmente publicada em 1922 na Metropolitan Magazine, e o próprio Fitzgerald afirmava que ela seria o gérmen do seu romance mais famoso, justamente O Grande Gatsby.

A história trata de Dexter Green, um jovem que conheceu, enquanto trabalhava em um campo de golfe, uma garota que o impulsiona e o deixa obcecado ao longo dos anos, Judy Jones. No mesmo instante, movido por um sentimento vago e indistinto, ele abandona o subemprego e parte para realizar o sonho americano da faculdade e dos negócios, controlando antes dos trinta uma rede de lavanderias. Judy fica em sua mente, e ao longo dos anos ele a procura mas encontra nela um espírito frívolo e interesseiro. No primeiro contato mais sério, ela deixa claro que nunca se interessaria por um homem sem dinheiro. Aos poucos, ele se dá conta de que é um entre uma dúzia de pretendentes que a orbitavam. Dexter então fica noivo de uma outra mulher, e durante esse noivado acaba finalmente tendo um encontro amoroso com Judy. Eles não podem ficar juntos, porém, e ele acaba desfazendo o noivado. Nesse trajeto, a narrativa musical e sedutora — ao mesmo tempo descomplicada — de Fitzgerald move-se do íntimo ao panorâmico, valsando de um modo que traça em suas pegadas as costuras do sistema de classes e da falsidade das promessas do sistema americano. Tanto que, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, Dexter se alista e parte para o conflito com alívio pela interrupção de tudo. Ao retornar, a fofoca de um colega de trabalho revela que Judy casou-se mal e que sua beleza e vivacidade, motores da vida dele, haviam desaparecido. A noveleta, portanto e assim como várias obras do autor, trata das promessas e desapontamentos da juventude, sempre efêmera naquela época. Mas ao mesmo tempo, trata de muito mais.

Quadrinhos

Arte de capa de Tsutomu Nihei.

Blame! vol. 2, de Tsutomu Nihei. São Paulo: Editora JBC, 2017 [1998], páginas. Capa de Tsutomu Nihei. Brochura. Mês passado eu vi a animação japonesa baseada neste mangá de Tsutomu Nihei, produzida pela Netflix. É uma aventura high-tech bastante enigmática, e por isso quando encontrei o mangá no Shopping Sogo, na Liberdade, aqui em São Paulo, comprei para saber mais. Trata-se de uma série de dez volumes, e o número mais baixo que encontrei foi o 2. Eu já conhecia o trabalho de Nihei pelo mangá Biomega, cujo volume 4 eu tinha lido em inglês (uma edição da Viz Media, de San Francisco). A rigor, o formato narrativo de Blame! é o da viagem fantástica, na qual o viajante ou viajantes se deparam com eventos e seres fabulosos ao longo do caminho. O formato, é claro, vem lá da antiguidade e se integrou de modo natural à FC, bastando lembrar das voyages extraordinaires de Jules Verne. Aqui o jovem solitário chamado Killy marcha pelas estruturas tão gigantescas quanto claustrofóbicas, tão mecânicas quanto biológicas, de uma vasta cidade dividida em níveis e que possui uma interface com uma espécie de ultranet do futuro distante. O desenho animado — repleto de cenas de ação e detalhes ultratecnológico — fala de uma esfera de Dyson (que rodeia uma estrela, para otimizar o aproveitamento de energia), mas no mangá eu não encontrei essa referência.

Os talentos de Killy são basicamente um estoicismo pra lá de samurai, e um “disparador de radiação gravitacional” para o qual poucos têm defesa. O Santo Graal dele é encontrar uma pessoa dotada de um modem genético, para fazer contato com a “Netsphere”. O volume 2 começa com Killy entrando na Metrópole Kaito, habitada por gente de 2,50 ou 3,0 metros de altura, depois de escapar de um ataque dos carados, que usam lanças de metal como arma. Logo ele descobre que o povo do lugar abusa violentamente dos carados, e tem recursos técnicos para lidar com sua insatisfação. No caminho ele resgata os restos de Cibo, uma ciborgue cientista, que passa a carregar com ele rumo a um ponto crucial, os arquivos da cidade. Defendida por Killy ao longo do caminho, lá ela fabrica um novo corpo para si e um braço para ele, perdido num confronto com a segurança do Presidente, um gigante que funciona como CPU mas tem programação falha. Fica claro que não um gene-modem nesse nível da megaconstrução. Cibo convence Killy a usar sua arma especial para abrir uma passagem entre os níveis, algo que ela havia tentado insistentemente e sem sucesso. Seguindo adiante, a dupla encontra um clone do Presidente, que lhes mostra mais uma super-entidade monstruosa que funciona como um componente de hardware desse mundo biocibernético. O clone gerencia um gene-modem em gestação, que dá a Killy um vislumbre da Netsphere — uma espécie de mundo pastoral de onde uma entidade invade o laboratório e ataca o gene-modem e descarrega uma massa biológica maior do que tudo visto até ali. Sobrevivendo mais uma vez, Killy e Cibo avançam para a megaestrutura que liga os níveis, um zigurate altíssimo. Lá, outra entidade administradora da Netsphere se manifesta, dirigindo-se a Killy. Informa que uma espécie de infecção viral atingiu o lugar, e que um antivírus ataca qualquer humano que tentam acessar a Netsphere sem um gene-modem. O vírus provoca o crescimento desordenado da metrópole e o descontrole do sistema. A entidade explica tudo e dá o seu aval ao plano da dupla. Fácil dizer, porém, e há mais obstáculos a serem superados até que cheguem ao topo do zigurate. Ao longo do episódio todo, Nihei mantém os diálogos em um mínimo, e apresenta às vezes quase uma dúzia de páginas sem balões, apenas ação desenfreada. Ele também é o mestre imbatível do clímax estendido, e daí o leitor pode ter ideia o que esperar da sequência final.

—Roberto Causo

Mal-Entendido em Moscou (Malentendu à Moscu), de Simone de Beauvoir. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Mulheres na Literatura #4, 2017, 74 páginas.

Mal-Entendido em Moscou (Malentendu à Moscu), de Simone de Beauvoir. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Mulheres na Literatura #4, 2017, 74 páginas.

Luminous, de Greg Egan. Londres: Millennium, 1998, 296 páginas. Paperback.

Luminous, de Greg Egan. Londres: Millennium, 1998, 296 páginas. Paperback.