Uma gripe forte e vários compromissos em setembro derrubaram o meu ritmo de leitura. Mesmo assim, o mês contou com alguns livros interessantes, incluindo o reencontro com um dos meus primeiros amores, Pat Conroy, e com um dos meus contemporâneos mais reconhecidos, Braulio Tavares.

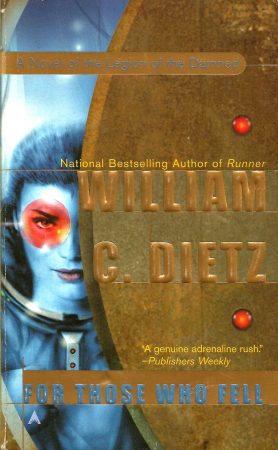

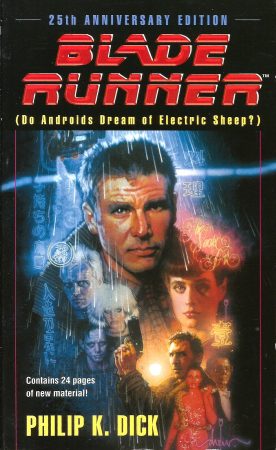

Arte de capa de Bruce Jensen.

For Those Who Fell, de William C. Dietz. Nova York: Ace Books, 2005 [2004], 410 páginas. Capa de Bruce Jensen. Paperback. Este é o sexto romance da série Legion of the Damned, de Dietz, e o primeiro que li. A ficção científica militar tem muitas caras, boa parte delas pouco a ver com o futuro e mais com o passado. Especificamente, momentos históricos aos quais a composição de tecnologia, estrutura e comportamento militar remete, às vezes de modo bem ostensivo: batalhas navais napoleônicas, a guerra de independência ou a guerra civil americana, a guerra do Vietnã e conflitos coloniais. É o caso desta série, já que a tal legião dos desgraçados é a própria Legião Estrangeira da França, lançada a um futuro distante em que uma Confederação de Seres Sencientes usa seus serviços como um sucedâneo de forças armadas nacionais. A intriga diz respeito a uma potência rival coletivista, os ramanthianos, uma espécie insetoide, que descobre em um planeta remoto povoado por colonos humanos e uma espécie nativa, como construir um comunicador mais rápido que a luz. Isso dará uma vantagem determinante para a rainha que comanda os ramanthianos, em sua empreitada expansionista pela galáxia.

No tal planeta, um batalhão de legionários acaba se dividindo, precisa formar alianças com os colonos humanos para enfrentar tanto os nativos quanto os ramanthianos, e depois de ligar as duas forças separadas, pôr as mãos do tal hipercomunicador para que haja equilíbrio tecnológico entre as duas potências rivais em batalhas futuras. Boa parte da ação é descrita pelo ponto de vista do Tenente Antonio Santana, veterano de outros volumes da série. O elenco de personagens é grande e a ação se alterna consideravelmente, de personagem em personagem (apesar do narrador onisciente) e de lugar em lugar, incluindo outros mundos. Tudo é muito chão-chão, apesar disso, e o romance não explora muitas ideias científicas. Inclusive, a própria necessidade de capturar fisicamente o hipercomunidor é frágil — não bastaria capturar os dados do projeto? Os próprios romanthianos não precisariam enfrentar tantas perdas para defendê-lo, bastando usar o próprio aparelho para enviar o projeto a algum lugar seguro…

De fins do século 19 até meados do século 20 histórias da Legião Estrangeira foram uma febre na ficção militar e de aventura. Em grande parte, em razão do sucesso do romance inglês Beau Geste (1924), de P. C. Wren, que eu li quando era garoto depois de ver duas ou três versões para o cinema. Mais recentemente, li um conto de H. Bedford-Jones (1887-1949) na brasileira Contos Magazine. Até Mickey e Pateta foram legionários… A mística da Legião na literatura inclui a dinâmica entre soldados de várias origens nacionais e étnicas, as encrencas de criminosos que se escondem nela, e batalhas sangrentas contra inimigos tecnologicamente inferiores, que empilham cadáveres nos perímetros defendidos pelos legionários. Tudo isso a gente vê no livro de Dietz, temperado também pela experiência americana no Velho Oeste e no Vietnã. Essa distância histórica permite ao autor explorar uma ficção militar que seria contrária a sensibilidade atual, caso escrita com elementos contemporâneos. A arte de Bruce Jensen é muito característica, fundindo elementos bi e tridimensionais — nesta capa apenas sugeridos pela escotilha que cerca a figura da mulher.

Arte de capa de Gio Guimarães.

Sketchbook II, de Gio Guimarães. Rio de Janeiro: Bohemian Fox, 2016, 40 páginas. Capa de Gio Guimarães. Brochura. Comprei este sketchbook da artista brasileira Gio Guimarães no dia 23 de setembro, na convenção TrekkerCon, do Trekker Club, que aconteceu nas dependências do SENAC da Liberdade, aqui em São Paulo. O que me cativou foram as ilustrações digitais dela com tema de Star Trek — naves, planetas e personagens — em full color e muita atmosfera e iluminação dramática. O sketchbook, porém, traz uma amostra interessante do trabalho da artista, apenas a nanquim direto, sem qualquer intermediação digital. A qualidade técnica é muito boa, com uma hachura vivaz, uma linha de valores sempre corretos, e personagens que vão do mais acadêmico até o infantil, passando por muitos animais humanizados e situações de fantasia, com direito a dragões e evocações do Oriente Médio e do Japão. Você pode ter uma ideia da versatilidade de Gio Guimarães no blog dela (em português e inglês). Gio está baseada no Rio de Janeiro, mas toda a sua formação aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais, incluindo Belas Artes e Animação para o Cinema. Como este não é um livro que você vá encontrar nas livrarias, é pelo blog que poderá adquiri-lo, se tiver interesse.

Sketchbooks autografados e vendidos em eventos de fãs formam um tipo intrigante de investimento. Este é apenas o meu segundo — o primeiro foi Request (Editora Argonautas, 2014), de Daniel HDR, do qual tratei em um artigo para o site Who’s Geek. Eles certamente promovem e aproximam os artistas do seu público. E são mais pessoais e humanos do que conjuntos de pixels baixados da internet. Tenho alguns estrangeiros que apareceram por aqui na loja Terramédia, com os de Arthur Suydam, The Art of the Barbarian, em dois volumes autografados, e o meu favorito (mesmo sem autógrafo): Jeffrey Jones: Sketchbook. Legal saber que estão chegando a eventos de fãs de Star Trek e de ficção científica.

The Literary Mind, de Mark Turner. Nova York/Oxford: Oxford University Press, 1996, 188 páginas. Hardcover. Apareceu por aqui convite para falar em um painel sobre ficção científica e ciências da cognição. Isso me deu o empurrão para rever minha leitura deste elegante livro de divulgação de Mark Turner, cocriador, com Gilles Fauconnier, da Teoria dos Espaços Mentais e da Mesclagem Conceitual (conceptual blending). Nessa teoria, eles contestam a ideia prevalecente de que a propensão para o desenvolvimento da linguagem e da fala nos humanos se deveria a um órgão desconhecido presente no cérebro. Para eles, e paradoxalmente a princípio, a narrativa (story) vem antes da linguagem — isto é, a mente humana estaria fundamentalmente preparada para enxergar o mundo a partir de pequenas narrativas espaciais, antes mesmo de aprendermos a falar. Isso é contra-intuitivo, mas o argumento de Turner é sólido e soa correto e instigante para mim. Antes da linguagem, percebemos agentes e ações no espaço, no que Turner e outros teóricos chama de esquemas de imagens. Esses esquemas são recombinados constantemente com outros. Quando uma história se projeta sobre outra, tem-se uma parábola, conceito central para Turner, que enxerga nela o elemento cognitivo maior da mente, compondo nossa capacidade de atribuir sentidos. O espaço de percepção que permite a combinação de uma ou mais histórias com outras é o espaço de mesclagem conceitual. Não vou fingir que entendi todos os conceitos da teoria — e vou confessar que, na faculdade, Linguística para mim foi sempre uma tortura. Uma rápida pesquisa que fiz denotou que a teoria de Turner & Fauconnier não parece ter tido um impacto muito amplo, mas de qualquer modo chegou às universidades brasileiras. Soa mais consistente para mim, do que me pareceram as ideias de Noam Chomsky quando passei por elas na faculdade (há um capítulo em que Turner se opõe a Chomsky e outros da mesma linha).

The Literary Mind, de Mark Turner. Nova York/Oxford: Oxford University Press, 1996, 188 páginas. Hardcover. Apareceu por aqui convite para falar em um painel sobre ficção científica e ciências da cognição. Isso me deu o empurrão para rever minha leitura deste elegante livro de divulgação de Mark Turner, cocriador, com Gilles Fauconnier, da Teoria dos Espaços Mentais e da Mesclagem Conceitual (conceptual blending). Nessa teoria, eles contestam a ideia prevalecente de que a propensão para o desenvolvimento da linguagem e da fala nos humanos se deveria a um órgão desconhecido presente no cérebro. Para eles, e paradoxalmente a princípio, a narrativa (story) vem antes da linguagem — isto é, a mente humana estaria fundamentalmente preparada para enxergar o mundo a partir de pequenas narrativas espaciais, antes mesmo de aprendermos a falar. Isso é contra-intuitivo, mas o argumento de Turner é sólido e soa correto e instigante para mim. Antes da linguagem, percebemos agentes e ações no espaço, no que Turner e outros teóricos chama de esquemas de imagens. Esses esquemas são recombinados constantemente com outros. Quando uma história se projeta sobre outra, tem-se uma parábola, conceito central para Turner, que enxerga nela o elemento cognitivo maior da mente, compondo nossa capacidade de atribuir sentidos. O espaço de percepção que permite a combinação de uma ou mais histórias com outras é o espaço de mesclagem conceitual. Não vou fingir que entendi todos os conceitos da teoria — e vou confessar que, na faculdade, Linguística para mim foi sempre uma tortura. Uma rápida pesquisa que fiz denotou que a teoria de Turner & Fauconnier não parece ter tido um impacto muito amplo, mas de qualquer modo chegou às universidades brasileiras. Soa mais consistente para mim, do que me pareceram as ideias de Noam Chomsky quando passei por elas na faculdade (há um capítulo em que Turner se opõe a Chomsky e outros da mesma linha).

Em literatura e em outras artes narrativas como o cinema e os quadrinhos, muitas vezes há uma posição entre estilo (linguagem) e enredo (narrativa). Estilo/linguagem possui muito mais reconhecimento intelectual. Isso foi reforçado com a chamada “virada linguística” nas ciências humanas, na década de 1960 ou por aí. Eu tinha esperança de que as ideias de Turner e Cia. equilibrassem as coisas para o lado do enredo/narrativa — mas isso seria esperar demais do contexto da cultura do nosso tempo. E, de qualquer modo, não é essa a preocupação de Turner no seu livro.

“A narrativa é um princípio básico da mente. A maioria das nossas experiências, do nosso conhecimento e do nosso pensamento é organizado como narrativas. O escopo mental da narrativa é ampliado pela projeção — uma narrativa ajuda a fazer sentido de uma outra. A projeção de uma narrativa sobre uma outra é a parábola, um princípio cognitivo básico que aparece em todo lugar, de ações simples como ver a hora até criações literárias complexas…” —Mark Turner, The Literary Mind.

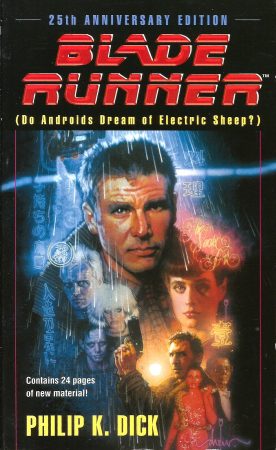

Arte de capa de Drew Struzan.

Blade Runner (Do Androids Dream of Electric Sheep?), de Philip K. Dick. Nova York: Del Rey, 2007 [1968], 266 páginas. Capa de Drew Struzan. Posfácio de Paul M. Sammon. Paperback. Vem aí o novo filme de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, e Gabriela Colicigno & Roberto Fideli, do Who’s Geek, me pediu um artigo sobre o original de 1982, dirigido por Ridley Scott. No processo, decidi ler pela primeira vez em inglês o romance de Philip K. Dick que deu origem ao filme — até por conta do assunto cognição e ficção científica. Eu tinha lido a tradução de Ruy Jungman, pela Francisco Alves, em 1983. Existe uma nova edição pela Editora Aleph, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, com tradução de Ronaldo Bressane. Esta aqui foi lançada por ocasião do aniversário de 25 anos do filme, e traz na capa ilustração de Drew Struzan, o famoso cartazista americano, criada para o lançamento da versão “corte do diretor”. Struzan capturou todo o charme melancólico e urbano do filme. O livro é bem diferente: a “Guerra Mundial Terminus” depopulou o planeta, que vive assolado por uma poeira tóxica. Quem pôde, emigrou para Marte e outros planetas. Quem tem saúde ruim ou QI baixo fica na Terra, como um dos personagens-ponto de vista do romance, J. R. Isidore (Sebastian, no filme). Nosso mundo não permite a presença de androides, todos destinados às colônias. Mas oito deles vêm clandestinamente para cá, e o caça-prêmios número 1 se dá mal com um deles, dando chance para que Rick Deckard entre em ação. Mais do que no filme — no qual os androides são chamados de “replicantes” e os caça-prêmios de “blade runners” —, Dick exercita sua marca-registrada, a instauração da dúvida cognitiva a respeito de identidades e relacionamentos. Começa com o status social que o dono de um animal possuí depois que a guerra atômica dizimou a fauna planetária: quem não tem dinheiro para ter um bicho de verdade adquire clandestinamente uma réplica mecânica. O mercerismo, religião baseada num martírio virtual compartilhado por todos os que empregam uma máquina de empatia ao mesmo tempo, transformou o contato com animais num exercício necessário de empatia — à qual os androides são imunes. Quando Deckard entra em ação, depara-se a todo instante com androides fingindo ser policiais como ele. Quer matar os androides para ter dinheiro para comprar um bicho real e elevar seu status. O uso dos bichos para isso é uma “coisificação” da vida; pouco empático, na verdade, e matar seres sencientes por dinheiro também não parece muito empático. Deckard começa a se questionar. Ele, a certa altura, vai parar em uma central de polícia alternativa, desconhecida daquela em que ele trabalhava, e vice-versa. Esse é outro tema que Dick empregou em contos e romances: de onde vem a ação, a autoridade, o protagonismo histórico? Pergunta que fazemos hoje na era da “pós-verdade”…

O trecho final aborda o desmascaramento de Wilbur Mercer, o criador do mercerismo, mas incorpora um momento metafísico muito enigmático que faz o leitor se perguntar o que foi mesmo desmascarado. Do Androids Dream of Electric Sheep? é um romance consistente e realizado dentro de um clima próprio e engenhoso, que faz o leitor coçar a cabeça do começo ao fim. De fato, torna o ato de coçar a cabeça uma experiência de leitura essencial. A ficção científica e as questões de cognição, sobre o que percebemos da realidade, têm uma longa história juntos, desde o século 19. Mas Philip K. Dick foi o autor da FC moderna que mais sistematicamente explorou essa relação. Esta edição, além da deslumbrante ilustração de Struzan, traz um artigo do jornalista Paul M. Sammon sobre a relação do escritor com a produção de Blade Runner, repleto de informações de bastidores sobre como os direitos do livro foram adquiridos e como Dick reagiu aos scripts e às primeiras imagens do filme.

Arte de capa de Wendell Minor.

South of Broad, de Pat Conroy. Nova York: Dial Press, 2010 [2009], 526 palavras. Capa de Wendell Minor. Trade paperback. O escritor sulista americano Pat Conroy me interessou desde que, criança, vi na TV o filme Conrack (1974), baseado no seu livro de não ficção The Water is Wide (1972). O primeiro dele que li foi The Prince of Tides (1986), em 1992, que virou o filme premiado O Príncipe das Marés, dirigido por Barbara Streisand. Este South of Broad, é o último romance publicado por Conroy, com a cidade de Charleston na bela aquarela de Wendell Minor na capa. Minor fez toda uma série de capas para os romances de Conroy disponíveis quando do lançamento deste. A edição é para clube de leitura, e traz entrevista com o autor e perguntas essenciais sobre o enredo. Há uma edição brasileira, como A Mansão do Rio, pela Record.

Conroy me conquistou para a ficção sulista americana. Fiquei chocado ao saber da morte dele em 2016 aos 70 anos. Resolvi desencavar este romance e matar as saudades. Quem narra é Leopold Bloom King, batizado assim em homenagem ao protagonista de Ulisses de Joyce, o livro favorito da mãe do personagem. O romance se passa em Charleston, na Carolina do Sul, indo dos anos da integração racial nas escolas, até fins da década de 1980 e a epidemia de AIDS, terminando pouco depois do flagelo do furacão Hugo, que atingiu a cidade em 1989. Traumatizado em criança pela perda do seu irmão mais velho, que cometeu suicídio, Leo passou maus bocados com a mãe e com a justiça. Mas quando um casal de gêmeos se muda para a rua dele, os dois perseguidos pelo pai psicopata e criminoso contumaz, Leo começa a reunir em torno de si os gêmeos, um casal de negros, um casal de irmãos caipiras das montanhas e órfãos, e um trio de aristocratas locais. Juntos eles enfrentam os preconceitos raciais e aristocráticos de Charleston e do Sul, com muito humor e valentia. O Leo adulto, sua mulher Starla (a garota órfã), os gêmeos e outros personagens são pessoas emocionalmente lesadas, que nem sempre alcançam o equilíbrio. Embora incompleto, o grupo se reúne e se fortalece que Sheba, a garota gêmea transformada em estrela de Hollywood, recorre a eles para resgatar seu irmão gay Trevor, que está morrendo de AIDS em San Francisco. O romance é episódico, mas a saga da turma em SF é um dos seus melhores episódios, enveredando de modo positivo para a ficção de crime, com direito aos diálogos agudos de Conroy moldando-se ao padrão hard boiled. Com Trevor, o grupo volta a Charleston, onde ele se recupera e o pessoal se fortalece bem a tempo de enfrentar o furacão que vem revirar ainda mais o lodo do terrível passado de alguns deles, que inclui abuso infantil e traições de gente muito próxima. Conroy não doura a pílula ao tratar desses assuntos graves, mas também não chafurda neles. Ele pode até estar atenuando traumas e tragédias, assim como se esquiva de levar o modo ficção de crime até o final. O que parece lhe interessar mais é a reafirmação da amizade e do amor pela vida, da força interior que seus personagens encontram um no outro e na cidade que eles amam. Essa foi a tônica da escrita de Conroy, às vezes dura e macabra o bastante para identificá-lo com o “gótico sulista”. Seu estilo sempre exuberante, exagerado, foi um dos fatores que me fez enxergar no estilo “superescrito” (dele, de Stephen King, Anton Myrer, Cormac McCarthy, William Faulkner e outros) um transbordamento que assinala o amor pela vida na literatura. Se o romance é desigual, ele como a obra final de Conroy reforça o “módulo” que ele buscou em sua obra toda, centrado na sobrevivência do trauma e no reconhecimento das ambiguidades centrais de família, amizade e comunidade. Parafraseando o nosso Guimarães Rosa, viver exige coragem.

Arte de capa de Fernando Issamo.

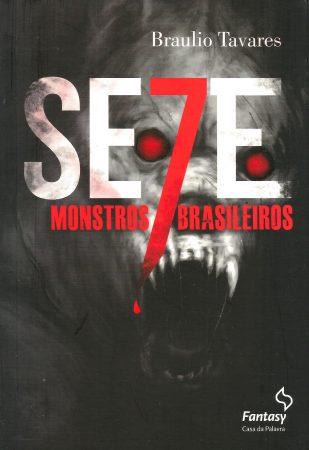

Sete Monstros Brasileiros, de Braulio Tavares. Rio de Janeiro: Fantasy, 2014, 114 páginas. Capa e ilustrações de Fernando Issamo. Brochura. Braulio Tavares é um dos melhores escritores que a Segunda Onda da Ficção Científica Brasileira (1982-2015) produziu. Seu primeiro livro de contos, A Espinha Dorsal da Memória (1989), ganhou o Prêmio Caminho Ficção Científica, de Portugal, e ele recebeu um Prêmio Jabuti em 2009 pelo livro para crianças A Invenção do Mundo pelo Deus-Curumim. Este Sete Monstros Brasileiros é, se a memória não falha, sua quarta coletânea de histórias. Eu certamente gostaria de ter sabido do seu lançamento mais cedo.

Braulio traz para uma perspectiva adulta de horror o tema folclórico que vinha explorando como literatura infantil. Na introdução, ele observa que há uma tendência na direção do uso do folclore brasileiro na ficção especulativa nacional, e cita Simone Saueressig, Christopher Kastensmidt e Felipe Castilho. Entre os monstros reunidos por ele neste livro estão o lobisomem, o bradador e o corpo-seco, o papa-figo, a Iara e o capelobo — às vezes intencionalmente misturados. Há um tom de história contada que perpassa as sete narrativas, e em alguns casos, uma aproximação econômica mas calorosa, da condição de vida dos personagens. Esse mesmo tom aparece numa construção mais complexa, como costumavam ser os contos da primeira fase de Braulio, em “A Expedição Monserrat”. Já “Os Mortos-VIPs” brinca com a moda dos zumbis na literatura e no cinema. O conto “Bradador” tem uma força incomum, oferecendo também uma condenação da corrupção endêmica da sociedade brasileira, e acabou entrando em As Melhores Histórias Brasileiras de Horror — uma importante antologia montada por Marcello Branco & Cesar Silva, que deverá sair ainda este ano. Outras histórias saídas deste livro de Braulio Tavares, como “Gotas de Sangue”, também poderiam entrar nessa que deve ser a primeira antologia retrospectiva do gênero, no Brasil. A introdução e o posfácio do autor são interessantes e a arte digital de Fernando Issamo na capa e no miolo de Sete Monstros Brasileiros são muito fluidas e competentes, mas a diagramação do livro e a reprodução sem contraste meio que matou a maioria delas. O que vale mesmo são os textos, que eu recomendo vivamente.

Quadrinhos

Arte de capa de Will Conrad & Ivan Nunes.

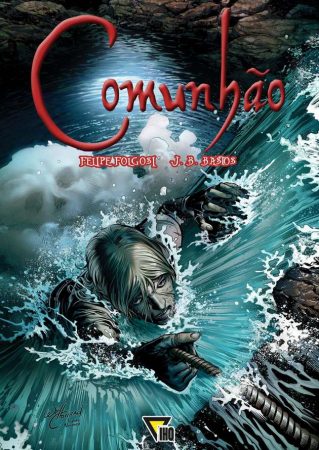

Comunhão, de Felipe Folgosi (texto) e J. B. Bastos (arte). São Paulo: O Instituto dos Quadrinhos, 2017, 144 páginas. Capa de Will Conrad & Ivan Nunes. Álbum. Comprei este álbum gigante na TrekkerCon 2017. É mais uma bonita história em quadrinhos escrita e produzida pelo ator e roteirista Filipe Folgosi, a partir de campanha de crowdfunding feita com o Catarse. A primeira, Aurora (2014), eu resenhei no Who’s Geek. As duas realizam roteiros de cinema que ele desenvolveu depois de estudar nos Estados Unidos, na UCLA. Esta é uma história de horror, sugestão de um colega de Folgosi no curso. Ela segue a americana Amy e seu grupo de amigos, praticantes de um reality show de sobrevivência e corrida em trilhas localizadas em diversos países. Depois de uma tragédia de inverno, quando alguns amigos morrem ao atravessar um rio, ela se volta para a religião. Mais tarde, Amy e sua equipe estão no Brasil para uma etapa da competição, onde ela encontra um ex-namorado brasileiro, Dani. Todos resolvem fazer um treino na Mata Atlântica, onde se deparam com um reverendo que é uma figura tipo Kurtz (de Coração das Trevas, de Joseph Conrad) com a cara de Bryan Cranston em Breaking Bad, dominando uma tribo indígena instalada junto a um pátio ferroviário abandonado.

Amy terá sua fé testada por atos brutais motivados pela loucura mística do vilão, e seus amigos passarão por um teste ainda mais cruento de sobrevivência. Brigas de facão, empalamento, rituais de canibalismo sincretizado com a eucaristia — o leitor está no terreno dos filmes de Sexta-Feira 13 e de Halloween, com a diferença da ambientação tropical e da profundidade dada aos dilemas de Amy. Inclusive, com uma bela virada no final. A narrativa mantém um ritmo intenso o tempo todo. Por isso, provavelmente, ela foi cruel com os índios engabelados pelo reverendo, o detalhe que mais me incomodou. A arte em preto e branco de Bastos privilegia a linha, com tracejados e meios-tons apenas no fundo, e uma linha mais valorizada no contorno externo das figuras — lembrando a arte de Mike Allred ou de Geof Darrow. O formato é bem grande, aproximadamente 22 x 31 cm. Isso o torna meio perecível nas bancas de revista, mas traz ao leitor o prazer especial de ver tantos quadrinhos na página, resultando num ritmo incomum da narrativa. Coisa rara, hoje em dia.

Outras Leituras

The Imagitron: The Simon Stalenhag Art Gallery on the World Wide Web. Por intermédio da rede social Pinterest, fui parar no site do artista sueco Simon Stålenhag, agora exibindo artes digitais de seus livros ilustrados criados por ele e financiados via crowdfunding: Tales from the Loop (2015) e Things from the Flood (2016). Neles, um experimento de acelerador de partículas dá errado e aparentemente abrindo portais para a vinda de máquinas e criaturas fantásticas, a uma década de 1980 alternativa. Muitas das imagens revisitam a paisagem da Suécia, transformada pela presença desses objetos e criaturas, mas também há cenas que exploram outros lugares no mundo — tudo em uma atmosfera de melancolia, solidão e estranhamento. Algumas imagens dessa estranha “invasão” sugerem também uma invasão cultural americana e de um consumismo desastroso. Há um pouco de fotorrealismo e de surrealismo nessa arte de ficção científica, por si mesma perturbadora e instigante.

The Imagitron: The Simon Stalenhag Art Gallery on the World Wide Web. Por intermédio da rede social Pinterest, fui parar no site do artista sueco Simon Stålenhag, agora exibindo artes digitais de seus livros ilustrados criados por ele e financiados via crowdfunding: Tales from the Loop (2015) e Things from the Flood (2016). Neles, um experimento de acelerador de partículas dá errado e aparentemente abrindo portais para a vinda de máquinas e criaturas fantásticas, a uma década de 1980 alternativa. Muitas das imagens revisitam a paisagem da Suécia, transformada pela presença desses objetos e criaturas, mas também há cenas que exploram outros lugares no mundo — tudo em uma atmosfera de melancolia, solidão e estranhamento. Algumas imagens dessa estranha “invasão” sugerem também uma invasão cultural americana e de um consumismo desastroso. Há um pouco de fotorrealismo e de surrealismo nessa arte de ficção científica, por si mesma perturbadora e instigante.

Arte de Simon Stalenhag.

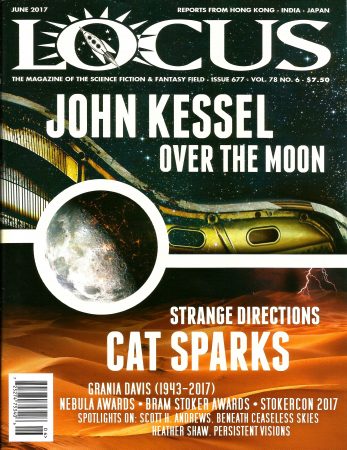

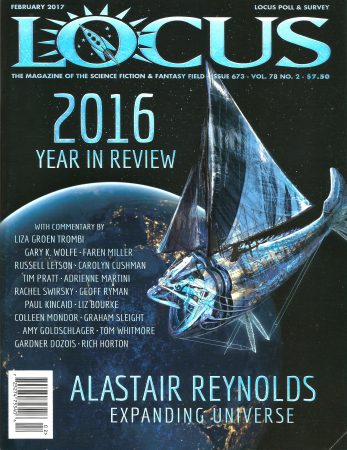

Locus 673: Arte de capa de Francesca Myman.

Locus—The Magazine of the Science Fiction & Fantasy Field 673 (volume 78, N.º 2), fevereiro de 2017. A Locus é a trade magazine do campo da FC e fantasia desde que seu criador, Charles N. Brown, rodou o mimeógrafo pela primeira vez em 1968. Uma espécie de Publishers Weekly desse campo. Sou o “correspondente brasileiro” desde 1987 ou por aí. Boa parte do pagamento pelas minhas contribuições são em extensão da minha assinatura, por isso tenho a felicidade de receber a revista em casa, embora quase sempre alguns meses depois de baixar a edição em PDF a que os assinantes estrangeiros têm direito. A revista agora tem o miolo colorido, tornando-a ainda mais simpática.

Uma das suas grandes atrações é a cobertura do estado anual da arte, o “ano em resenha”, que aconteceu nesta edição de fevereiro. Mas antes eu li a entrevista com o galês Alastair Reynolds, o grande nome da new space opera. Eu já tinha enfrentado um livro dele antes, e a entrevista renovou meu interesse. A revista tem muitos resenhadores interessantes, e normalmente eu leio com maior interesse as colunas de Gary K. Wolfe e Russell Letson, que, desta vez, cobriu a antologia original Bridging Infinity (sobre super-engenharia), de Jonathan Strahan, ed., que pretendo adquirir se tropeçar nela em alguma livraria. Também resenhou dois romances do escocês Ken McLeod (escritor que não pretendo revisitar) e um do americano Greg Bear, Take Back the Sky, parte da primeira série de space opera militar de Bear. Wolfe resenhou, entre outros, Ken Liu, de quem nosso amigo Christopher Kastensmidt é grande fã. Noutra seção da revista, Rich Horton faz um bom apanhado das questões por trás da entrada da FC e fantasia nas antologias anuais “Best American” da editora Mariner, importantes no mainstream. A antologia que ele resenha, Best American Science Fiction and Fantasy 2016 foi editada por Karen Joy Fowler & John Joseph Adams. A escritora Kameron Hurley tem uma coluna eventual na revista, mas geralmente me esquivo dela por achá-la meio insossa. Só que desta vez ela acertou na mosca, com “If You Want To Level Up, Get Back to the Basics”, que me obriguei a copiar inteirinha, no meu caderno de escritor.

“Há poucas coisas para mim que são igualmente tão deprimentes e energizantes, quanto ler um livro realmente ótimo. Grandes livros são a razão de eu ter entrado nesta área em primeiro lugar, daí o motivo de eu ficar tão frequente chocada quando ouço de outros escritores profissionais que eles não leem mais.” —Kameron Hurley, “If You Want To Level Up, Get Back to the Basics”.

Hurley reveza a coluna “Commentary” com o canadense Cory Doctorow (sobre FC e cultura digital). Esse espaço já tinha existido antes, mas eventual e sem um titular. Na edição de abril de 1999, cheguei a publicar nela o meu texto “The Next Wave”, em que chamava a atenção para a importância e o crescimento de uma FC de cunho étnico e internacional: “A próxima onda na ficção especulativa provavelmente trará novas cores para o campo, e todo um conjunto de visões perturbadoras para confrontar o futuro de consenso”, afirmei. É claro que (conforme a piada vigente desde a década de 1990 no fandom paulista) eu estava errado. Antes do reposicionamento de uma FC mais internacional e diversa junto ao mainstream da FC, surgiram outras “ondas” ou “movimentos” que chamaram a atenção — como a new space opera e o New Weird, talvez não tão interessantes para a interpolinização e a abertura do gênero para outras perspectivas. (Nesse sentido, apenas o movimento da “mundane SF” pode ter chegado perto.) A julgar pela cobertura de 2016 na Locus, essa “onda” finalmente chegou. Liz Bourke trata da diversidade sexual no seu texto, Colleen Mondor saúda a instauração do novo paradigma no campo da literatura jovem adulta (como o pessoal do Manifesto Irradiativo aqui no Brasil já anunciava), e Rich Horton lamenta que a FC tradicional não esteja engajada contra a Era Trump, mas celebra o aumento da FC traduzida. Finalmente, Geoff Ryman (o fundador da mundane SF) trata da eclosão da FC africana (em língua inglesa).

No meu artigo, eu dizia que um grande obstáculo à integração das muitas FCs internacionais ao mundo de língua inglesa era o comercialismo inerente ao gênero, que impedia as editoras de investir em traduções: “quando você pensa na FC como uma ficção comercial para exportação, parte de uma tentativa de controlar a economia do lugar que importa, qualquer estratégia que contemple a troca cultural ou a interpolinização não tem razão de ser.” Eu estava citando gente como Bruce Sterling e Gwyneth Jones, mas o interessante do texto de Mondor, por exemplo, é que exatamente o comercialismo do campo que representaria uma fragilidade das editoras a ser explorada pelas demandas de público e grupos de pressão:

“A diversidade se tornou um tópico significativo de discussão no meio editorial e especialmente quanto a livros para crianças e adolescentes. Leitores, bibliotecários e livreiros estão exigindo mais representação não apenas de quem assina os livros e nos personagens, mas ambientação e enredo também, e a indústria se arrisca se ignorá-los.” —Colleen Mondor, “YA in 2016”.

Ao mesmo tempo, ler o texto de Ryman me deu o insight de que a FC africana e outras de Terceiro Mundo estão sendo favorecidas pela integração da ficção publicada na internet, às considerações editoriais do mundo de língua inglesa. A internet acaba tendo impacto não só na articulação dos grupos de pressão, mas até pelo amadorismo das suas publicações, que parcialmente igualam o campo: um blog ou revista eletrônica pode ter tanta força quanto uma revista impressa; algo mais difícil, no tempo da divisão entre revistas profissionais, semiprofissionais e fanzines.

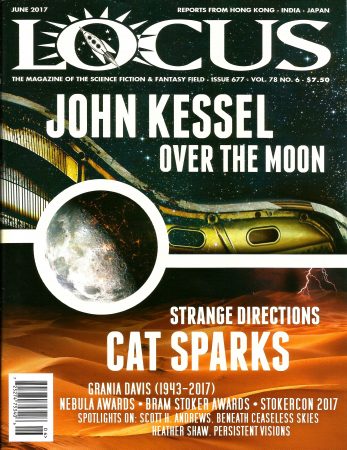

Locus—The Magazine of the Science Fiction & Fantasy Field 677 (volume 78, N.º 6), junho de 2017. Quando Orson Scott Card esteve no Brasil em 1990 para a I InteriorCon, perguntei a ele sobre sua discussão com o escritor John Kessel no fanzine Short Form. Scott me disse que Kessel podia fazer muito mal à ficção científica. Suas ideias, é claro, de importar os valores do mainstream literário para a FC. Esta edição da Locus traz uma entrevista com ele, em que ele afirma que era leitor de FC desde criança, em uma família de classe trabalhadora. Kessel foi parar na universidade, onde se estabeleceu como professor de cursos de escrita criativa. Na entrevista, ele fala sobre seu novo romance, The Moon and the Other, em uma carreira não muito prolífica. Também sobre a Era Trump, o novo assunto de preferência da comunidade de FC e fantasia nos Estados Unidos. Mas já no fim da entrevista ele conta que era um fã doido de FC, que foi seduzido pela alta literatura. “Eu queria trazer os valores da literatura para a ficção científica”, declara. “Queria tratar a ficção científica como a academia tratava as obras que eu estudava. Todo jeito que eu conseguia misturar essas duas coisas, eu buscava misturar. Também estou dividido quanto aos valores dos dois tipos de literatura — ficção de gênero e ficção literária.” E ainda:

Locus—The Magazine of the Science Fiction & Fantasy Field 677 (volume 78, N.º 6), junho de 2017. Quando Orson Scott Card esteve no Brasil em 1990 para a I InteriorCon, perguntei a ele sobre sua discussão com o escritor John Kessel no fanzine Short Form. Scott me disse que Kessel podia fazer muito mal à ficção científica. Suas ideias, é claro, de importar os valores do mainstream literário para a FC. Esta edição da Locus traz uma entrevista com ele, em que ele afirma que era leitor de FC desde criança, em uma família de classe trabalhadora. Kessel foi parar na universidade, onde se estabeleceu como professor de cursos de escrita criativa. Na entrevista, ele fala sobre seu novo romance, The Moon and the Other, em uma carreira não muito prolífica. Também sobre a Era Trump, o novo assunto de preferência da comunidade de FC e fantasia nos Estados Unidos. Mas já no fim da entrevista ele conta que era um fã doido de FC, que foi seduzido pela alta literatura. “Eu queria trazer os valores da literatura para a ficção científica”, declara. “Queria tratar a ficção científica como a academia tratava as obras que eu estudava. Todo jeito que eu conseguia misturar essas duas coisas, eu buscava misturar. Também estou dividido quanto aos valores dos dois tipos de literatura — ficção de gênero e ficção literária.” E ainda:

“A ficção literária que eu estudava na pós-graduação investia em personagem, em estilo e escrita e prosa. Enredo era o tipo do segredo sujo, na melhor das hipóteses, uma necessidade suja. Enquanto a ficção científica tende a investir um bocado em narrativa e nos conceitos por trás dela, e frequentemente diminui os personagens e o estilo da prosa. Eu queria ver se conseguiria fazer todas essas coisas juntas.” —John Kessel, “Over the Moon”.

Hoje, e demonstrando alguma evolução do seu pensamento, Kessel lamenta que os novos escritores não tenham contato com a tradição pulp do gênero. “Toda a tradição [do editor] John W. Campbell não significa nada para os novos escritores”, ele diz. E:

“De certas maneiras, as revistas pulp e Campbell e os escritores que vieram depois, reagindo contra ele, eles criaram a sua própria cultura, porque o mundo da literatura estava fechado a eles — não tinham qualquer acesso a ele, eles nunca seriam reconhecidos. Eles fizeram suas próprias regras. Era uma cultura de gueto, mas tinha o seu vigor, onde não tinham que se preocupar [com o crítico Edmund Wilson] vindo dizer a eles o que era o certo e o errado. […] Então eles fizeram suas próprias regras, sua própria literatura, o seu cânone, um alicerce sobre o qual as coisas poderia ser feitas, que os sustentaram e criaram obras interessantes. Essa ficção é valiosa, porque não seguem o mainstream do modernismo americano e da ficção judaica do pós guerra e todas as outras coisas que eram consideradas como a escrita série na América de meados do século 20. Muitos desses escritores assumiam certo orgulho do fato de não serem elitistas, de serem trabalhadores nas trincheiras.” —John Kessel.

A outra entrevistada é a escritora australiana Cat Sparks, exatamente da minha geração, e alguém que participou ativamente do fandom de FC antes de se voltar para a escrita e chamar a atenção com o romance Lotus Blue (2017). Além da identificação com ela, apreciei a preocupação de Sparks com o aquecimento global e mudança climática — assunto que sofreu certa resistência na FC americana há uns 8 ou 10 anos mas que agora teme entrado com força. Sparks cita o americano Kim Stanley Robinson como um autor que antecipou muito do caminho da FC nessa direção, e diz:

“Eu não sentei para escrever uma história de mudança climática, mas é fácil ver como acabei fazendo isso. Meu doutorado ainda não-terminado examina o ponto de intersecção da ficção científica de ecocatástrofe e da ficção sobre o clima. […] Pessoalmente, eu choro de tédio com [a ideia] do escolhido que salva o mundo. Salvar o nosso mundo real vai ser um esforço de grupo.” —Cat Sparks, “Strange Directions”.

Russell Letson, que se especializa em FC hard e em séries, resenhou a new space opera Infinity Engine de Neal Asher, e Convergence, de C. J. Cherryh, o 18.º livro de uma série na qual eu estou de olho, especialmente depois de ler dois romances da autora este ano. Cherryh foi muito importante nas décadas de 1980 e 90. Tom Easton, o crítico da revista Analog, chegou a afirmar que, “no seu melhor, ela me parece estar fazendo mais par moldar o futuro da FC do que qualquer outro escritor vivo”. Demorei para assimilar o estilo telegráfico e enérgico dela, mas agora quero mais. Na Locus, John Langan resenha dois livros de horror, e me interessei por Behold the Void, de Philip Fracassi [sic], justamente por trazer histórias do “tipo Além da Imaginação” — uma influência que eu também persigo (vi essa série na TV!). A Locus 677 também trouxe duas instâncias de uma apresentação relativamente nova, o “Spotlight On”. Primeiro, sobre Scott H. Andrews, editor da revista eletrônica Beneath Ceaseless Skies, dedicada à “fantasia de mundo secundário com ênfase literária ou nos personagens”. Depois sobre Heather Shaw, editora da revista eletrônica Persistent Visions, dedicada especificamente a servir de plataforma a vozes marginalizadas.

—Roberto Causo

Temos 3 comentários, veja e comente aqui

The Literary Mind, de Mark Turner. Nova York/Oxford: Oxford University Press, 1996, 188 páginas. Hardcover.

The Literary Mind, de Mark Turner. Nova York/Oxford: Oxford University Press, 1996, 188 páginas. Hardcover.

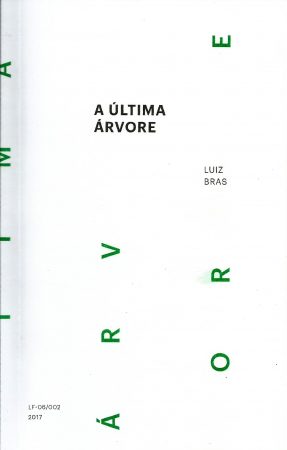

A Última Árvore, de Luiz Bras (Nelson de Oliveira). São Paulo: Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, 2017, 110 páginas. Livro de bolso.

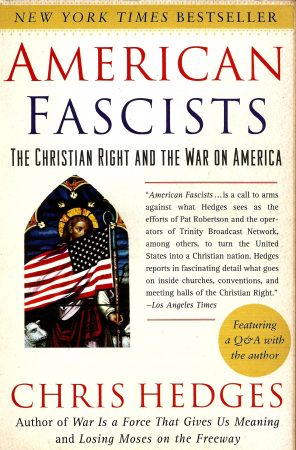

A Última Árvore, de Luiz Bras (Nelson de Oliveira). São Paulo: Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, 2017, 110 páginas. Livro de bolso.  American Fascists: The Christian Right and the War on America, de Chris Hedges. New York: Free Press, 1st edition, January 2008 [2007], 274 páginas.

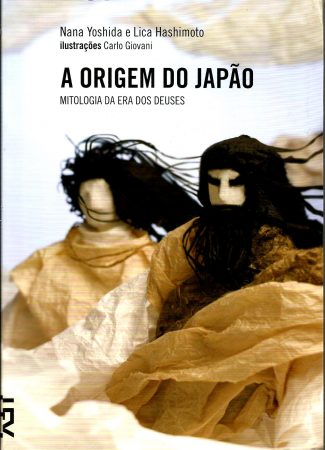

American Fascists: The Christian Right and the War on America, de Chris Hedges. New York: Free Press, 1st edition, January 2008 [2007], 274 páginas. A Origem do Japão: Mitologia da Era dos Deuses, de Nana Yoshida & Lica Hashimoto. São Paulo: Cosac Naify, Coleção Mitos do Mundo N.º 9, 2015, 96 páginas. Capa e ilustrações internas de Carlo Giovani.

A Origem do Japão: Mitologia da Era dos Deuses, de Nana Yoshida & Lica Hashimoto. São Paulo: Cosac Naify, Coleção Mitos do Mundo N.º 9, 2015, 96 páginas. Capa e ilustrações internas de Carlo Giovani.

REQU13M

REQU13M Night Passage

Night Passage