O ano fechou com muita leitura de ficção científica ecológica e de outros tipos, e de obras que aproximam ficção mainstream e ficção de gênero, além de um interessante livro de não ficção sobre cinema de FC.

Arte de capa de Marty Blake.

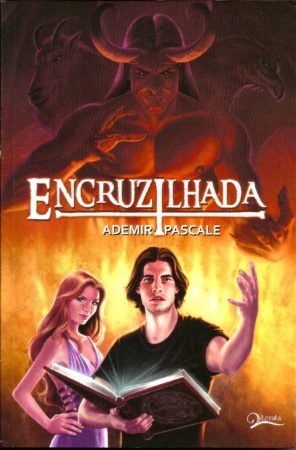

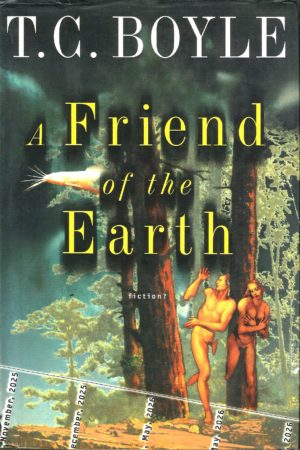

A Friend of the Earth, de T. Coraghessan Boyle. Nova York: Viking, 1.ª edição, 2000, 272 páginas. Arte de capa de Marty Blake. Hardcover. Conheço o respeitado autor mainstream T. Coraghessan Boyle da revista The New Yorker. Ele já apareceu no Brasil com o romance América (The Tortilla Curtain; 1995). Este A Friend of the Earth é uma ficção científica, por ser ambientado em futuro próximo no qual o crise climática vai com ventos de furacão. Um militante conservacionista rememora as encrencas do passado, enquanto administra o zoológico particular bancado por um astro da música pop. Há algo de Bruce Sterling — autor de Tempo Fechado (1994), romance cyberpunk sobre o agravamento do clima — na premissa, na linguagem elaborada e no protagonista idiossincrático. De fato, Boyle tem um texto que, felizmente, escapa da tendência ao minimalismo. Mas foi a primeira vez que me recordo de ter encontrado tantos momentos de hiper-realismo que terminam sendo chatos.

O presente da narrativa é o ano 2025, em plena crise climática, mas o romance frequentemente retorna aos anos 1980 e 1990, quando o herói, Tyrone Tierwater, era um militante ambientalista radical, envolvendo a filha Sierra nas suas aventuras. Os capítulos do presente são narrados na primeira pessoa, os do passado, na terceira, reforçando a noção subjacente de que Tierwater reavalia a sua vida a partir de uma distância temporal e existencial, já que ele agora tem mais de setenta anos de idade e se depara com o ressurgimento de sua ex-esposa e ex-colega militante, Andrea. De fato, nas duas vozes o romance acaba sendo mais um exame da personalidade irascível do herói, do que um mergulho multifacetado ou aprofundado do ambientalismo e conservacionismo americanos (que ele pouco detalha), com muitos momentos patéticos e outros ferozmente irônicos. Chamado pela imprensa de “Homem Hiena” por ter colocado a filha em risco, Tierwater é tratado como um cara irado e confuso, que encontrou na causa uma válvula para a raiva indefinida que sente contra a sociedade. Não é dos protagonistas mais instigantes e seus traços de personalidade pouco ressoam com o assunto ambiental. Mais que isso, a abordagem do romance se ressente da sugestão implícita de que apenas alguém profundamente ressentido teria tamanha dedicação a uma causa que se revela, na própria lógica do romance, a mais importante em um mundo que afunda rapidamente num estado ainda mais deplorável de existência.

Arte de capa de Fernando Costa.

Os Filhos do Rio, de Paulo Condini. São Paulo: Carthago & Forte Editoras Associadas, 1994, 240 páginas. Arte de capa de Fernando Costa. Brochura. Acho que foi Gilberto Schoereder, autor do guia Ficção Científica (1987), que me indicou este livro do jornalista e editor Paulo Condini, com passagens pela Folha de S. Paulo, pelo Diário Popular e pela Editora Melhoramentos. Eu o peguei no Dia da Ficção Científica Brasileira (11 de dezembro, data de nascimento do prolífico pioneiro da FC nacional, Jeronymo Monteiro), exaltado por uma postagem de Nelson de Oliveira no Facebook. Ganhador do prêmio de ficção da Associação Paulista dos Críticos de Arte de 1994, o livro de Condini é um romance curto que lembra em tom e em tema a FC do nosso Ciclo de Utopias e Distopias (1972 a 1982). Imagina, em denúncia adequada também ao momento atual, a Amazônia transformada, no século 25, em deserto. Essa imagem também dá o tom de A Porta de Chifres, de Herberto Salles, um romance de 1986. A população sobrevivente de índios e caboclos, chamada de “remanescentes” pela burocracia do futuro, concentra-se em reservas ou “núcleos”. Um homem caminha sozinho, partindo do seu núcleo, em direção ao mar. Chama-se Mucura e é movido por um impulso pessoal misterioso, fato estranho que chama a atenção da liderança de um outro núcleo, cuja fronteira ele atravessa inadvertidamente. Também alerta uma dupla de burocratas localizados em um centro urbano moderno. Nesse segundo núcleo, Mucura conhece Anaí, uma jovem com cheiro de mel com quem forma um relacionamento.

Uma outra linha narrativa acompanha um dos burocratas localizado bem longe dali, Rodrigues, metido em uma intriga com um colega rival, e que passa a se interessar pelo destino daqueles remanescentes esquecidos. Em uma ação acelerada perto do fim, ele descobre a verdade sobre eles e a conjuntura do mundo — o que resta das elites e do seu aparelho de estado está pronto para abandonar a Terra e seguir para mundos ainda saudáveis localizados em um sistema planetário a seis anos-luz do nosso. Semelhante ao que acontece, digamos, em Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? (Do Androids Dream of Electric Sheep?; 1968), de Philip K. Dick. É claro, os sempre dispensáveis remanescentes serão deixados para trás, sem auxílio ou supervisão.

A investigação de Rodrigues levanta fatos histórico-jornalísticos colados no texto, bastante contemporâneos e com algum foco na problemática brasileira da devastação ambiental. De maneira um tanto confusa, ajudam o leitor a entender como fomos do início da década de 1990 até o século 25. Os Filhos do Rio flerta com a solução incomum de transformar o burocrata em herói, também ele envolvido em uma situação de descoberta do amor romântico, assim como a de Mucura e a bela Anaí no deserto amazônico. Mas Condini se esquiva dessa solução, com a tônica dos paralelismos indo para a impotência melancólica, os dois casais tropeçando em mesquinharias políticas e sociais, conservando um mínimo de impulso utópico nos seus destinos.

O Ovo do Tempo, de Finisia Fideli. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1994], 477kb. Prefácio à coleção por Ana Rüsche. Finisia Fideli, minha esposa, começou a publicar contos de ficção científica em 1983, com o clássico “Exercícios de Silêncio”, um dos finalistas do concurso Conto Paulista da Editora Escrita. No fim da década ela fez uma pausa, vindo a retornar apenas em 1991, com o gozador “Quando É Preciso Ser Homem”, na Isaac Asimov Magazine N.º 21 e na antologia O Atlântico Tem Duas Margens: Antologia da Novíssima Ficção Científica Portuguesa e Brasileira (1993), organizada por José Manuel Morais para a coleção portuguesa Caminho Ficção Científica. Esta noveleta de viagem no tempo/dinossauros apareceu na antologia Dinossauria Tropicália (1994), que organizei para as Edições GRD de Gumercindo Rocha Dorea.

O Ovo do Tempo, de Finisia Fideli. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1994], 477kb. Prefácio à coleção por Ana Rüsche. Finisia Fideli, minha esposa, começou a publicar contos de ficção científica em 1983, com o clássico “Exercícios de Silêncio”, um dos finalistas do concurso Conto Paulista da Editora Escrita. No fim da década ela fez uma pausa, vindo a retornar apenas em 1991, com o gozador “Quando É Preciso Ser Homem”, na Isaac Asimov Magazine N.º 21 e na antologia O Atlântico Tem Duas Margens: Antologia da Novíssima Ficção Científica Portuguesa e Brasileira (1993), organizada por José Manuel Morais para a coleção portuguesa Caminho Ficção Científica. Esta noveleta de viagem no tempo/dinossauros apareceu na antologia Dinossauria Tropicália (1994), que organizei para as Edições GRD de Gumercindo Rocha Dorea.

Uma das marcas da Finisia como autora dessa fase, conforme assinalado inclusive por M. Elizabeth Ginway, é a protagonista feminina ponderada, firme de caráter e de uma certa espirituosidade e disposição aventureira dirigida ao enfrentamento de mistérios e fatos insólitos — como a heroína do mais sombrio “A nós o Vosso Reino” (1998). A protagonista de O Ovo do Tempo, Mariana, adquire um geodo muito especial, que parece se comunicar exclusivamente com ela. O objeto a leva a uma aventura na zona rural do Rio Grande do Sul, com direito à entrada em uma caverna misteriosa e um momento de viagem no tempo. Uma outra das marcas de Finisia é uma certa jovialidade feminina, bem marcada no final da noveleta, que reaparece agora como parte da notável iniciativa da Plutão Livros do editor André Caniato, a Coleção Ziguezague, que publica em e-book tanto novidades quanto obras significativas do passado da FC brasileira, contando com um inspirado e informativo prefácio para a coleção como um todo, escrito por Ana Rüsche. Entre os títulos já publicados estão novas edições do romance clássico de Jeronymo Monteiro, 3 Meses no Século 81 (1947), e da coletânea pioneira de Dinah Silveira de Queiroz, Eles Herdarão a Terra (1960).

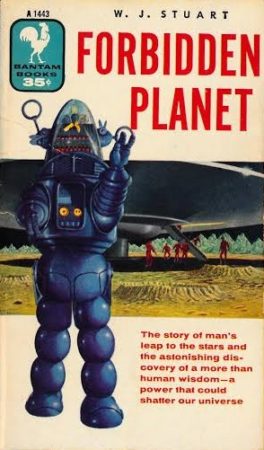

Forbidden Planet, W. J. Stuart (Philip MacDonald). Nova York: Bantam Books, 1956, 184 páginas. Paperback. Este é o romance tie-in do filme do mesmo título, Planeta Proibido em português, que eu li em preparo para a minha participação no Cine Clube Sci-Fi do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Foi uma leitura prazerosa e surpreendente, considerando que W. J. Stuart, pseudônimo do roteirista e escritor de ficção de crime Philip MacDonald, foi engenhoso no modo como estruturou o romance. As situações são acompanhadas por três personagens diferentes, que narram, cada um, em primeira pessoa: o Major C. X. Ostrow, médico de bordo da nave exploradora C-57-D; o Comandante J. J. Adams; e o Dr. Edward Morbius.

Forbidden Planet, W. J. Stuart (Philip MacDonald). Nova York: Bantam Books, 1956, 184 páginas. Paperback. Este é o romance tie-in do filme do mesmo título, Planeta Proibido em português, que eu li em preparo para a minha participação no Cine Clube Sci-Fi do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Foi uma leitura prazerosa e surpreendente, considerando que W. J. Stuart, pseudônimo do roteirista e escritor de ficção de crime Philip MacDonald, foi engenhoso no modo como estruturou o romance. As situações são acompanhadas por três personagens diferentes, que narram, cada um, em primeira pessoa: o Major C. X. Ostrow, médico de bordo da nave exploradora C-57-D; o Comandante J. J. Adams; e o Dr. Edward Morbius.

A astronave é desviada para o planeta Altair-4, onde deve fazer contato com os remanescentes de uma malograda expedição científica. É lá que se encontram Morbius e sua filha, Altaira. O cientista recebe os seus salvadores com frieza e os alerta de que não devem pousar. Quando os homens insistem, ele envia Robby, um poderoso robô, para recebê-los. Os motivos do alerta e das reticências de Morbius são um mistério que vai sendo desvelado aos poucos. A revelação inclui o fato de ele ser detentor de uma tecnologia superior à conhecida. Uma parte mais dramática está nos ataques fatais promovidos por uma espécie de monstro invisível. Enfim, Morbius revela ter acesso à tecnologia dos Krells, alienígenas que uma vez controlaram Altair-4, mas que agora estão desaparecidos.

Tanto filme quanto livro desenvolvem por meio de ícones da FC um argumento evolucionário, preocupação muito própria do gênero: o disco voador e o robô apontam imediatamente para uma tecnologia superior à nossa, assim como conceitos radicais como a viagem e a comunicação mais rápidas que a luz. Quando a tecnologia dos Krells, capaz de multiplicar a inteligência e criar matéria complexa pela força do pensamento, é visualizada, ela imediatamente se mostra ainda mais distante em uma linha de evolução civilizatória. A escala é, talvez, “stapledoniana” (referência ao autor britânico Olaf Stapledon), e inteiramente fascinante. Assim como a conclusão e as revelações em torno do “Monstro do ID”, em uma “mensagem” que se casa perfeitamente com a era das maravilhas sombrias do pós-guerra, que incluíam grandes avanços nos transportes, na medicina e na computação, mas também a ameaça das armas nucleares. A sabedoria científica e o poder técnico avançam de maneira desigual, em relação ao avanço moral da espécie. Os Krells fatalmente carregaram com eles, na sua utopia técnica, um inconsciente tão primitivo e violento quanto o Dr. Morbius — e nós mesmos. Algo do mise-en-scène e dos McGuffins lembra Jornada nas Estrelas, e é sabido que Planeta Proibido foi uma influência sobre a criação de Gene Roddenberry. O filme foi consideravelmente além daquilo que o cinema de FC de então era capaz de realizar. A par com isso, o livro de Stuart vai, tanto na estrutura quanto na atenção aos detalhes, além do que se esperaria de um simples romance atrelado ao filme.

Patrulha para o Desconhecido, de Roberto de Sousa Causo. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1991], 519kb. Prefácio da coleção por Ana Rüsche. Posfácio do autor. No posfácio deste e-book da Plutão Livros, recordo as situações em torno do Prêmio Jeronimo Monteiro, realizado em 1990-91 pela Isaac Asimov Magazine, e que resultou na minha colocação em terceiro lugar e a publicação desta noveleta de ficção científica no número 14 da revista. Esse foi o primeiro concurso nacional de histórias de FC, recebendo 444 trabalhos de 17 estados brasileiros. Roberto Schima ficou em primeiro lugar, com o conto “Como a Neve de Maio”, e Cid Fernandez em segundo, com a noveleta “Lost”, uma space opera. Outros trabalhos que foram submetidos ao Prêmio Jeronymo Monteiro acabaram aparecendo nas páginas da revista, embora como submissão direta, sem vinculação com o concurso. Os jurados foram Jorge Luiz Calife, José dos Santos Fernandes e Luiz Marcos da Fonseca, então presidente do Clube de Leitores de Ficção Científica.

Patrulha para o Desconhecido, de Roberto de Sousa Causo. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1991], 519kb. Prefácio da coleção por Ana Rüsche. Posfácio do autor. No posfácio deste e-book da Plutão Livros, recordo as situações em torno do Prêmio Jeronimo Monteiro, realizado em 1990-91 pela Isaac Asimov Magazine, e que resultou na minha colocação em terceiro lugar e a publicação desta noveleta de ficção científica no número 14 da revista. Esse foi o primeiro concurso nacional de histórias de FC, recebendo 444 trabalhos de 17 estados brasileiros. Roberto Schima ficou em primeiro lugar, com o conto “Como a Neve de Maio”, e Cid Fernandez em segundo, com a noveleta “Lost”, uma space opera. Outros trabalhos que foram submetidos ao Prêmio Jeronymo Monteiro acabaram aparecendo nas páginas da revista, embora como submissão direta, sem vinculação com o concurso. Os jurados foram Jorge Luiz Calife, José dos Santos Fernandes e Luiz Marcos da Fonseca, então presidente do Clube de Leitores de Ficção Científica.

Em Patrulha para o Desconhecido, que tem aqui a sua primeira publicação em livro — e a sua primeira republicação desde que apareceu na IAM — uma patrulha de pracinhas brasileiros se depara com uma aldeia isolada nos Apeninos, durante as operações da Força Expedicionária Brasileira na Itália, como parte dos Aliados na Segunda Guerra Mundial. É um lugar habitado por uma estranha população silenciosa, que os brasileiros resolvem proteger quando, na mesma ocasião, surge ali uma força de soldados alemães. A noveleta ganhou o Prêmio Nova de Melhor Ficção Curta Nacional no ano seguinte.

Arte de capa de Charles Andres.

The Bruiser, de Jim Tully. Nova York: Bantam Books, 1946 [1936], 294 páginas. Arte de capa de Charles Andres. Paperback. É duro de acreditar, mas os esportes já foram um gênero literário, com revistas pulp próprias, de contos e romances serializados. Mais tarde, acabou reabsorvido pelo mainstream — mas sobrevive como gênero no mundo vibrante da cultura popular japonesa, aparecendo em mangás e animes. Essa tensão entre o mainstream e a percepção de gênero já estava presente na era das pulp magazines. Ernest Hemingway, por exemplo, conta que foi convidado para aparecer nas revistas especializadas depois de publicar contos sobre esportes, mas recusou pra não ficar marcado. Na lógica da ficção de gênero, é fácil ver nas diversas modalidades desportivas os subgêneros desse gênero maior.

O boxe é o meu esporte favorito, e ao longo dos anos li histórias sobre ele escritas por Hemingway, Jack London, Arthur Conan Doyle, John O’Hara, Thom Jones, Joyce Carol Oates, Ignácio de Loyola Brandão, Henrique Matteucci, Lucius Shepard e vários outros, tendo até publicado o meu próprio: “O Bêbado de Pancada” (na revista Playboy N.º 255, com o título de “A Moça que Veio Depois do Último Round”, 1993). Mas como seria ler um romance de boxe da época das revistas pulp? A resposta veio quando achei num sebo da vida este The Bruiser, cuja edição de 1946 coloca o livro bem no início da paperback revolution, mas que teve edição em capa dura de 1936. Tudo indica que não foi serializado antes disso, fato que me pareceu raro até eu descobrir que Tully já era um nome importante da literatura americana, quando o livro saiu pela primeira vez. Sua vida é a de um homem de origem pobre, filho de emigrantes, com passagem por orfanato e pela vagabundagem pelas estradas de ferro — situações que dramatizou em seus romances —, até se tornar um respeitado colunista de Hollywood (coisa rara) e um romancista de sucesso.

Arte de capa de Fred Rodewald.

A competente arte de capa de Charles Andres não tem uma técnica apurada, mas tem boa atmosfera e uma composição de movimento contido que casa bem com o conteúdo do livro: o louro troncudo avança dentro do golpe desferido pelo adversário para aplicar um “direto de oito polegadas”. Técnica perfeita. A arte da edição original em hardcover, feita por Fred Rodewald (1905-1955 — artistas pulp morriam cedo…), também é básica e bonita, extraindo sua força da angulação das figuras.

Na abertura do livro, um rapaz branco e um negro enfrentam um dia chuvoso, numa série de pequenas situações que hoje seriam vistas politicamente incorretas — talvez até abafando junto a um leitor judicioso demais, a profunda solidariedade existente entre eles. Ambos vivem na estrada, pegando carona em trens de carga, uma atividade sempre reprimida com violência (quem se lembra do filme de Robert Aldrich, O Imperador do Norte, com Lee Marvin e Ernest Borgnine?). O jovem negro é um lutador chamado Torpedo Jones, mas a história acompanha o outro, Shane Rory e como ele foi construindo uma carreira usando um truque ou outro — como forjar clippings de jornais sobre suas “vitórias” — para conseguir lutas em diversos pontos dos EUA. Chama a atenção de um treinador veterano que o prepara, em termos técnicos e empresariais, para ser um pugilista de melhores oportunidades.

Sua escalada inclui uma refrega especialmente dura com Torpedo Jones, também transformado em lutador de classe mundial. A certa altura Rory sofre uma derrota e uma mandíbula quebrada, e conhece um lutador que esteve no topo mas hoje sofre sequelas cognitivas. Isso assusta Rory mais do que tudo. Meio que atordoado, volta para a estrada e para as suas origens, reencontrando-se com a filha do homem que lhe deu uma primeira chance de trabalho, antes de ele cair na estrada. O amor se infiltra em sua vida, e é duramente reprimido pelo empresário. Retornando ao camp em que treinava, Rory se dedica à retomada e à luta pelo título, sem saber que, tendo acompanhado o seu dilema, um jornalista especializado arranjou o reencontro com a garota. Essa é a principal reviravolta do romance, seguida de uma segunda — Rory declara imediatamente que vai pendurar as luvas. Cede o título ao amigo dos tempos de vagabundagem, o negro Torpedo Jones. Nem sei se as regras do boxe da época permitiam ao campeão abdicar em nome de um colega específico, mas Jones devia estar no topo do ranking da categoria. De qualquer modo, o mito da “grande esperança branca” (expressão criada anos antes por Jack London) é atenuado em Bruiser, assim como o do sonho americano e do self-made man. Rory conseguiu o que queria mas preza a sua massa cinzenta e o trabalho honesto o suficiente para voltar à fazenda da amada. Jim Tully lutou boxe como peso leve, mas eu suspeito que o jornalista sentimental (outro clichê enfraquecido: o jornalista cínico) é mais o seu alter ego do que o vitorioso Rory. Parte do encanto do boxe vem de possuir uma história que os fãs costumam conhecer, das suas vinculações proletárias, e de uma espécie de autodisciplina de constituição do corpo e da mente que não tem formulação filosófica, mas que está lá. Tudo isso Tully evoca com um estilo despretensioso que alterna, num ritmo todo próprio, uma prosa telegráfica de jornalismo esportivo com diálogos extensos ou descrições elaboradas, quase poéticas, que surpreendem pela emoção que despertam. Os poucos especialistas em sua vida e obra veem em Tully o precursor do estilo hard-boiled, antes dos suspeitos usuais: Dashiell Hammett e Hemingway. Uma descoberta.

Campeão mundial dos pesados, Jack Dempsey teve revista com o seu nome, aqui publicando Robert E. Howard, que teve uma série de histórias sobre boxe centrada no Marinheiro Costigan. A capa mostra a versatilidade do artista Earle K. Bergey (1901-1952) que pintou pin-ups e fez muita arte de ficção científica.

Art de capa de Ron Manoney.

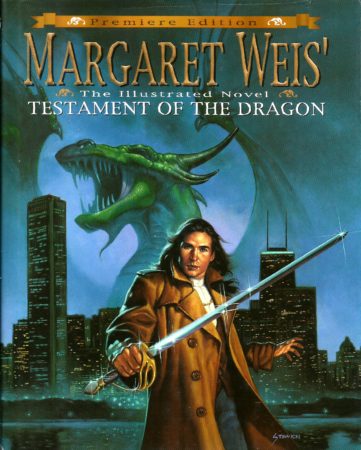

Tad Williams’ Mirror World, anônimo, ed. Nova York: HarperPrism, 1.ª edição, 1998, 170 páginas. Arte de capa de Ron Mahoney. Hardcover. Mais um livro da linha “Illustrated Novel” (romance ilustrado) da HarperPrism, que soava mais como pitching para conceitos que pudessem se tornar properties substanciais no cinema, TV ou jogos. Nem por isso deixou de trazer resultados interessantes e sugestivos. Tad Williams é o autor de O Trono de Dragobone (The Dragonbone Throne), romance de alta fantasia publicado no Brasil pela Editora Siciliano em 1989 — bem antes da fantasia alavancar o mercado editorial. Este Mirror World é baseado em uma série de quadrinhos escrita por ele e publicada nos States pela TechnoComics. Talvez por isso muitas das situações pareçam remeter a fatos anteriores. O livro foi adquirido na saudosa Terramédia, antes de ela se tornar a Omniverse.

A premissa é a da descoberta de um mundo que se comunica com o nosso através de portais transpostos por indivíduos especialmente selecionados por suas capacidades físicas, mentais e paranormais induzidas por uma tecnologia biológica. A seção “Biotrooper Dossier” traz a descrição daqueles que figuram no livro, sob forma de fichas que convidam a imaginar esse universo ficcional desenvolvido como videogame ou RPG. Como acontece no outro “romance ilustrado” que já comentei, Margaret Weis’ Testament of the Dragon, há no livro uma novela, uma noveleta e um conto, intercalado com seções explicativas, tudo bem ilustrado. Escrita por Mark Craighbaum, “Mirror in Time” abre o livro, ilustrada por Ron Mahoney, artista cujos desenhos têm, em geral, mais força que suas pinturas. A novela coloca o herói Dancer contra um colega biotrooper de outros carnavais, alguém que perdeu o controle dos seus dons paranormais e se tornou um tirano, com o interesse amoroso de ambos imprensada entre eles. A força da narrativa de Craighbaum está no seu poder descritivo e na dinâmica dos relacionamentos.

“Serpent in the Garden” foi escrito por John Helfers e ilustrado por Robin Cline, um virtuoso do grafite que produziu artes monocromáticas consistentes e sedutoras. A história começa com um jovem sendo resgatado da tortura do regime, para, aos poucos, reencontrar-se com sua condição de biotrooper e ajudar a comunidade que o abrigou a livrar-se de um colega animalizado e homicida. A cadência narrativa é mais lenta e o foco está na comunidade. Também ilustrado por Cline, “Childhood’s End”, escrito por Michelle West, parece se nutrir do mesmo foco da história anterior, para tratar, com mais sentimento, de uma figura estranha em outra comunidade. É obviamente um biotrooper que também perdeu seu sentido de missão, e precisa controlar seus impulsos violentos a fim de proteger as crianças que o encantaram e que representam sua inocência perdida, e o seu lugar na comunidade. “Pilgrim’s Progress”, a seção final, finge ser um diário de explorações, com direito a anotações e desenhos de naturalista (não creditados). Como nada que é tecnológico ou artificial pode passar pelos portais (até mesmo obturações e implantes odontológicos), o que temos efetivamente em Mirror World é uma fantasia de transferência ou de portal.

Screening Space: The American Science Fiction Film, de Vivian Sobchack. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 3.ª edição, 1999 [1997, 1980], 346 palavras. Trade paperback. M. Elizabeth Ginway inspirou-se muito neste livro da estudiosa de cinema Vivian Sobchack, então na University of California em LA, para escrever o seu Ficção Científica Brasileira: Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro (2004). Publicado o seu livro, Libby me presenteou com o seu exemplar do livro de Sobchack. É, na verdade, a edição aumentada de The Limits of Infinity: The American Science Fiction Film (1980), reescrito depois que a autora entrou em contato com o trabalho do crítico marxista Fredric Jameson. Eu já o vinha consultando ao longo dos anos, mas agora resolvi ler tudo, para me preparar para a conversa no Cine Clube Sci-Fi do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, coordenado por Sabrina Paixão. Forbidden Planet, o assunto da atividade, está até na capa do livro.

Screening Space: The American Science Fiction Film, de Vivian Sobchack. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 3.ª edição, 1999 [1997, 1980], 346 palavras. Trade paperback. M. Elizabeth Ginway inspirou-se muito neste livro da estudiosa de cinema Vivian Sobchack, então na University of California em LA, para escrever o seu Ficção Científica Brasileira: Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro (2004). Publicado o seu livro, Libby me presenteou com o seu exemplar do livro de Sobchack. É, na verdade, a edição aumentada de The Limits of Infinity: The American Science Fiction Film (1980), reescrito depois que a autora entrou em contato com o trabalho do crítico marxista Fredric Jameson. Eu já o vinha consultando ao longo dos anos, mas agora resolvi ler tudo, para me preparar para a conversa no Cine Clube Sci-Fi do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, coordenado por Sabrina Paixão. Forbidden Planet, o assunto da atividade, está até na capa do livro.

No primeiro capítulo, Sobchack traça as fronteiras do gênero a partir de definições propostas por escritores, editores e críticos do cinema de FC. Também discute a aproximação, tão própria do cinema americano, entre os gêneros horror e ficção científica, vistos por ela como expressão de uma perturbação da ordem natural (o horror) e de uma perturbação da ordem social (a FC). O insight é interessante e a autora o explora com consistência admirável, ao discutir um rol impressionante de produções e argumentar que muitos filmes de monstro são mais propriamente filmes de FC. O segundo capítulo trata do que as imagens da FC expressam, ângulo que oferece muito da crítica específica de cinema, com ideias que Libby Ginway certamente explorou na sua argumentação sobre a iconografia da FC. Na mesma linha, o capítulo seguinte explora o fator som nos filmes. Extenso, o último capítulo é um adendo a esta edição. O título, “Postfuturism” (pós-futurismo), e o texto exploram o embricamento entre a projeção ficcional do futuro da tecnologia, a presença da tecnologia na realização dessa projeção nos filmes, e a presença da tecnologia nas nossas vidas. É o capítulo mais influenciado por Jameson, e há de se lamentar que Sobchack sentiu a necessidade de imitar o estilo retorcido dele. O livro foi um intenso regresso a muita coisa que vi na infância e adolescência (os últimos filmes que ela aborda estão na era de ouro dos anos 1980), estimulado pelas muitas fotos em preto e branco com comentários agudos e pertinentes, e iluminado por um conhecimento erudito e arguto sobre a sétima arte.

—Roberto Causo

O Veterano e Outros Contos de Suspense (The Veteran), de Frederick Forstyth. Rio de Janeiro: Editora Record, 2009 [2001], 278 páginas. Tradução de Ruy Jungmann. Livro de bolso.

O Veterano e Outros Contos de Suspense (The Veteran), de Frederick Forstyth. Rio de Janeiro: Editora Record, 2009 [2001], 278 páginas. Tradução de Ruy Jungmann. Livro de bolso.

The Man Who Folded Himself, de David Gerrold. New York: Random House, 1973, 148 páginas. Hardcover.

The Man Who Folded Himself, de David Gerrold. New York: Random House, 1973, 148 páginas. Hardcover.