Maio foi um mês marcado pela leitura de alguma ficção científica (também em não ficção de grande interesse), com destaque para Philip K. Dick, e muita fantasia (inclusive em quadrinhos nacionais e estrangeiros), com destaque para George R. R. Martin e álbuns do Príncipe Valente.

Sonhos Elétricos (Electric Dreams), de anônimo, ed. São Paulo: Editora Aleph, 2018, 236 páginas. Tradução de Daniel Lühmann. Brochura. Alguém pegou dez contos de Philip K. Dick que foram adaptados para uma série de TV por streaming e colocou em um livro. Esse alguém não foi Philip K. Dick (morto em 1982) nem qualquer um dos seus simulacros conhecidos. A série em questão, do tipo antologia, chamou-se Electric Dreams e foi criada pela Sony Pictures Television, indo ao ar em 2018. O relacionamento com a série é sublinhado no livro pelas apresentações dos contos, escritas por quem realizou a adaptação de cada história para o meio audiovisual — um formato bastante incomum. Muitos desses comentários são inteligentes e cheios de insight interessantes. É claro, o projeto em si reforça o relacionamento do escritor com esse meio. Hoje, Dick é um dos escritores de FC mais adaptados.

Sonhos Elétricos (Electric Dreams), de anônimo, ed. São Paulo: Editora Aleph, 2018, 236 páginas. Tradução de Daniel Lühmann. Brochura. Alguém pegou dez contos de Philip K. Dick que foram adaptados para uma série de TV por streaming e colocou em um livro. Esse alguém não foi Philip K. Dick (morto em 1982) nem qualquer um dos seus simulacros conhecidos. A série em questão, do tipo antologia, chamou-se Electric Dreams e foi criada pela Sony Pictures Television, indo ao ar em 2018. O relacionamento com a série é sublinhado no livro pelas apresentações dos contos, escritas por quem realizou a adaptação de cada história para o meio audiovisual — um formato bastante incomum. Muitos desses comentários são inteligentes e cheios de insight interessantes. É claro, o projeto em si reforça o relacionamento do escritor com esse meio. Hoje, Dick é um dos escritores de FC mais adaptados.

A seleção de contos é boa, e contém títulos muito antologizados como “A Coisa-Pai” (1954) e “O Planeta Impossível” (1953). Todas as histórias estão agrupadas na primeira fase da carreira de Dick. Vão de 1953, quando ele estreou, a 1955, e trazem as marcas da FC da época — uma delícia para quem absorveu os protocolos da ficção pulp ou cresceu vendo filmes B em preto e branco. A julgar pelas histórias, Dick já sentia que a década de 1950 se tornaria uma espécie de paradigma da vida americana para as décadas seguintes. Em “Peça de Exposição” (1954), por exemplo, um historiador do futuro, especializado no século 20, ao criar um diorama de demonstração do American way of life descobre que o mergulho cognitivo naquele contexto permite uma espécie de experiência direta, uma viagem temporal ou interdimensional — e uma alienação do sujeito quanto ao seu próprio tempo. O tema da alienação é explícito em “O Enforcado Desconhecido” (1953), com a paranoia escancarada de um homem comum que acredita estar rodeado de pseudo-homens que substituíram as pessoas da sua comunidade. É impressionante a semelhança dessa história com o romance posterior de Jack Finney, Os Invasores de Corpos (The Body Snatchers, 1955), adaptado pra o cinema em 1956 por Don Siegel. “A Coisa-Pai” está dentro do mesmo clima — semelhante ao filme Os Invasores de Marte (Invaders from Mars, 1953), de William Cameron Menzies: um menino descobre que seu pai foi substituído e é telecomandado por uma criatura alienígena que ele e seus amiguinhos perseguem no quintal de casa. O principal efeito está em como a credulidade infantil parece sustentar a forma implacável com que eles se voltam contra a imagem paterna, numa alegoria surda mas violenta do conflito das gerações. Em “Foster, Você já Morreu” (1955), o autor denuncia o consumismo americano e a ansiedade causada por ele, num contexto de guerra global em que toda família precisa de um abrigo anti-bombas de última geração. Novamente, um menino está no centro da narrativa. Dick também levou seus questionamentos sobre a percepção do real para o tema da robótica, representada no livro pela noveleta “Autofab” (1955), em que fábricas automatizadas ameaçam os recursos da Terra e são combatidas por um movimento de resistência; e pelo cômico “Argumento de Venda” (1954), história mais ligeira sobre um robô impertinente, tipo operador de telemarketing, que leva um piloto espacial à loucura.

Ao longo dos anos, vimos a reputação de Philip K. Dick crescer ao ponto de ele se tornar não apenas um nome fundamental da ficção científica na segunda metade do século 20, mas também um autor fundamental para questões ontológicas que seriam exploradas dentro e fora do gênero, pela corrente pós-modernista da literatura americana. Sonhos Elétricos, apesar do oportunismo em torno da série de streaming, é uma ótima introdução à sua FC.

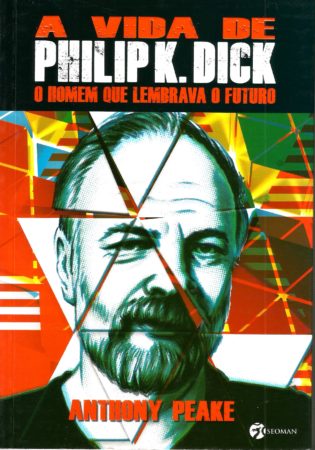

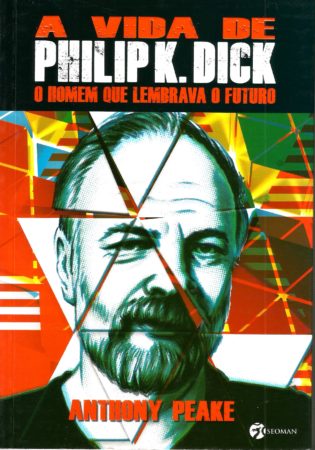

A Vida de Philip K. Dick: O Homem que Lembrava o Futuro (A Life of Philip K. Dick: The Man Who Remembered the Future), de Anthony Peake. São Paulo: Editora Seoman, 2015, 312 páginas. Fotos. Tradução de Ludimila Hashimoto. Brochura. Este é um dos livros da Seoman que ganhei de Adilson Silva Ramachandra ano passado. Um leitura interessante com pontos muito instigantes sobre a vida e as atitudes de Dick, com o diferencial de que o autor, Anthony Peake, está disposto a analisar o seu lado místico — fundamental, a propósito, para o seu projeto literário. Esta é a primeira biografia de autor de FC que eu leio. Existe uma outra “biografia” de Dick disponível no Brasil, Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos: A Vida de Philip K. Dick, de Emmanuel Carrère, pela Editora Aleph (na verdade, um romance centrado na vida de Dick).

A Vida de Philip K. Dick: O Homem que Lembrava o Futuro (A Life of Philip K. Dick: The Man Who Remembered the Future), de Anthony Peake. São Paulo: Editora Seoman, 2015, 312 páginas. Fotos. Tradução de Ludimila Hashimoto. Brochura. Este é um dos livros da Seoman que ganhei de Adilson Silva Ramachandra ano passado. Um leitura interessante com pontos muito instigantes sobre a vida e as atitudes de Dick, com o diferencial de que o autor, Anthony Peake, está disposto a analisar o seu lado místico — fundamental, a propósito, para o seu projeto literário. Esta é a primeira biografia de autor de FC que eu leio. Existe uma outra “biografia” de Dick disponível no Brasil, Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos: A Vida de Philip K. Dick, de Emmanuel Carrère, pela Editora Aleph (na verdade, um romance centrado na vida de Dick).

O livro de Peake investiga, em sua primeira parte (ele é dividido em três), a infância e juventude do escritor, a família, seus primeiros empregos e relacionamentos, e os primeiros escritos. Mais tarde, os casamentos, os seus momentos místicos, o sucesso relativo e seus anos finais até a morte em 1982, pouco antes que o sucesso de Blade Runner: O Caçador de Androides (1982), baseado no seu romance Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? (1968), o consagrasse como uma referência quase universal na cultura do século 20. É interessante mencionar especialmente o fato de que Peake combina a biografia de Dick com uma série de boxes com informações sobre os principais romances de Dick. Desse modo relativamente discreto, o livro combina biografia com referência. O tempo todo, Peake pontua a sua discussão da vida de Dick com a tese de que de algum modo o escritor americano enxergaria cenas e situações do futuro — daí o subtítulo, O Homem que Lembrava o Futuro, certamente devendo algo a histórias de Dick como “We can Remember it for You Wholesale” (1966). Ele ampara a sua especulação com trechos de histórias, de entrevistas e da correspondência de Dick, além de depoimentos de gente que o conheceu. Seus argumentos são intrigantes, mas ele não os força sobre o leitor.

A segunda parte se concentra justamente em imaginar uma explicação mística para as experiências transcendentes que Dick afirmava ter vivido. Mas equilibrando a questão, e com ainda mais firmeza, Peake busca na terceira parte uma explicação neurológica — e portanto materialista — dessas experiências, indo de enxaqueca a overdose de vitaminas e AVCs isquêmicos. O assunto é fascinante em si mesmo, mas há o suficiente em A Vida de Philip K. Dick fora dessas especulações, para cativar também quem não se interessa por elas e busca apenas insights sobre a vida e a obra de um grande escritor que a FC apresentou ao mundo.

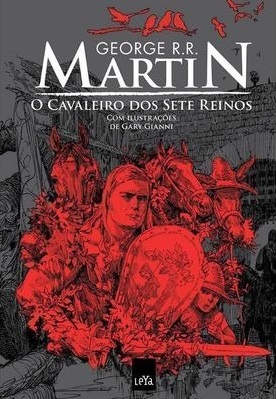

O Cavaleiro dos Sete Reinos (Knight of the Seven Kingdoms), de George R. R. Martin. São Paulo: LeYa Editora, 2016 [2015], 504 páginas. Tradução de Márcia Blasques. Ilustrações internas de Gary Gianni. Capa dura. Ainda sobre o impacto da última temporada de Game of Thrones, peguei esta reunião de três novelas ambientadas no mesmo universo, adquirida em uma promoção nas Lojas Americanas há pouco tempo. Eu já tinha comprado, no mesmo lugar, outra edição do mesmo livro, sem as belas ilustrações internas de Gary Gianni, mas com uma capa colorida do ubíquo Marc Simonetti. Foram justamente as ilustrações de Gianni que me atraíram para esta edição especial. Os outros dois livros com ilustrações desse artista de destacada passagem pelas páginas dominicais do Príncipe Valente que li foram The Bloody Crown of Conan (2003), de Robert E. Howard, e Gentlemen of the Road, de Michael Chabon — ambos com um excelente trabalho de Gianni. Sem dúvida, o envolvimento com Príncipe Valente e as suas habilidades o tornaram um requisitado ilustrador de miolo. Por outro lado, não sou muito fã dessa capa dura com efeito metalizado. É uma adaptação local, e com ela perdemos uma arte colorida de Gianni…

O Cavaleiro dos Sete Reinos (Knight of the Seven Kingdoms), de George R. R. Martin. São Paulo: LeYa Editora, 2016 [2015], 504 páginas. Tradução de Márcia Blasques. Ilustrações internas de Gary Gianni. Capa dura. Ainda sobre o impacto da última temporada de Game of Thrones, peguei esta reunião de três novelas ambientadas no mesmo universo, adquirida em uma promoção nas Lojas Americanas há pouco tempo. Eu já tinha comprado, no mesmo lugar, outra edição do mesmo livro, sem as belas ilustrações internas de Gary Gianni, mas com uma capa colorida do ubíquo Marc Simonetti. Foram justamente as ilustrações de Gianni que me atraíram para esta edição especial. Os outros dois livros com ilustrações desse artista de destacada passagem pelas páginas dominicais do Príncipe Valente que li foram The Bloody Crown of Conan (2003), de Robert E. Howard, e Gentlemen of the Road, de Michael Chabon — ambos com um excelente trabalho de Gianni. Sem dúvida, o envolvimento com Príncipe Valente e as suas habilidades o tornaram um requisitado ilustrador de miolo. Por outro lado, não sou muito fã dessa capa dura com efeito metalizado. É uma adaptação local, e com ela perdemos uma arte colorida de Gianni…

As novelas reunidas são “O Cavaleiro Andante”, “A Espada Juramentada” e “O Cavaleiro Misterioso”. Na introdução, Martin esboça a história de Westeros e informa que a primeira narrativa ocorre uns 100 anos antes do início das Crônicas de Gelo e Fogo, base para a série Game of Thrones. A primeira novela conta como Duncan, ou “Dunk”, um escudeiro elevado a cavaleiro andante pelo cavaleiro a quem servia (e que morre e o deixa livre para cair na estrada), encontra seu futuro escudeiro: um menino pequeno, de cabeça raspada, que se banha em um regato e passa a ser chamado de Egg. Dunk é um tipo grandão com algumas habilidades de guerreiro, e logo fica claro que o moleque conhece mais da heráldica e de quem é quem no mundo da aristocracia de Westeros, do que ele. O objetivo dos dois é inscrever Dunk em um torneio, na esperança de que ele vença algumas justas e possa renovar o seu equipamento depauperado e ganhar uns cobres. No processo, Dunk salva uma moça marionetista que era assediada por um aristocrata. O ato o torna popular entre os camponeses, que se recordam de que a obrigação do cavaleiro é proteger os fracos, mas coloca o cavaleiro pobre e trapalhão na mira de um castigo aleijante. Com a ajuda de Egg (cuja origem surpreendente é revelada), cavaleiros de importância são recrutados para defender Dunk — e nesse ponto a ironia característica de Martin faz sua primeira aparição, com a morte inesperada de uma figura importante para Westeros. Toda a coisa do torneio é muito rica e lembra o episódio de Príncipe Valente (veja abaixo) em que o herói se inscreve secretamente em um, na tentativa de conquistar a glória que a sua condição de escudeiro não permitia.

A segunda história mostra a dupla defendendo as terras de um senhor feudal decaído, e vítima da injustiça da senhora que controla a rica propriedade vizinha. A princípio, Dunk tem que treinar, os camponeses do seu senhor como soldados. A situação é cômica e potencialmente trágica. Para evitar um massacre, Dunk vai parlar com a senhora vizinha, que se interessa romanticamente (ou sexualmente) por ele. Depois de uma série de incidentes, o herói descobre que não há uma recompensa reservada a ele. A narrativa final tem a dupla novamente envolvida com a realeza traiçoeira de Westeros, quando eles se apresentam num torneio organizado para honrar um casamento, com um ovo de dragão como prêmio ao vencedor. No processo, descobrem uma intriga de traidores para agitar uma nova revolta contra os monarcas que estão no poder naquela época do mundo de fantasia de Martin, os Targaryens. Livre dos truques usuais de Martin nas Crônicas de Gelo e Fogo, a narrativa de O Cavaleiro dos Sete Reinos é mais leve e dá mais espaço à contemplação de como ele pinta a sua fantasia medieval e os seus habitantes. Acaba sendo nostálgico e realista ao mesmo tempo, rico em enredo e textura. A dinâmica entre Dunk & Egg é divertida e os toques sobre o tecido social e a economia medievalesca de Westeros dão mais consistência às Crônicas. Adorei o livro, e viajei com o casamento perfeito de textos e ilustrações.

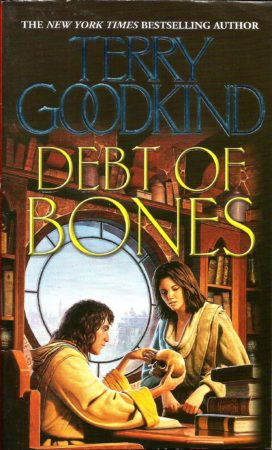

Arte de capa de Keith Parkinson.

Debt of Bones, de Terry Goodkind. New York: Tor Books, 1.ª edição, 2004 [1998, 2001], 160 páginas. Arte de capa e ilustrações internas de Keith Parkinson. Paperback. Goodkind é um best-seller da alta fantasia nos Estados Unidos e em vários cantos do mundo, com a série The Sword of Truth, cujos livros aparentemente nunca foram publicados no Brasil, mas que estão parcialmente disponíveis em Portugal pela Porto Editora. Assim como o livro de Martin discutido acima, este apresenta uma aventura ocorrida bem antes dos eventos principais da série — e também é um livro com ilustrações. Nessa novela, a camponesa filha de feiticeira Abby vai até a cidade grande em busca de ajuda do grão-mago Zedd Zorander — que está muito ocupado defendendo o seu país da invasão mágica de tropas do tirânico Império de D’Hara. Em um fabuloso mise-en-scène, Zedd fala com Abby enquanto atende simultaneamente dezenas de outras demandas táticas do conflito. A princípio ele rejeita a demanda da moça, cujo marido e filha foram tomados pelos invasores, mas cede quando ela exige que ele cumpra uma dívida de ossos (como no título): um antepassado de Zedd (um dos personagens principais da série) foi beneficiado pela mãe de Abby, e o osso examinado por ele certifica a dívida.

Quando Abby retorna à sua vila invadida, fica claro que a moça é sendo chantageada pelas forças inimigas. Também fica claro que a concordância de Zedd acaba sendo uma situação do tipo O Resgate do Soldado Ryan, em que aquilo que parece uma exceção pessoal inserida em um vasto conflito acaba confluindo para uma situação estratégica ou tática legítima. A narrativa é bem equilibrada e bem construída, reservando duras lições a Abby. A ilustração de Keith Parkinson tem composição simples mas uma execução brilhante em termos de luz, sombra e atmosfera. Suas artes internas (apenas meia dúzia) são mais simples, feitas a grafite e portanto com um nível de acabamento menor que as de Gary Gianni, mas mesmo assim encantam e iluminam o texto. Desencarnado muito cedo, aos 47 anos, Parkinson foi um artista rico e sofisticado, de quem os jogadores brasileiros de RPG devem se recordar (artes dele apareceram na capa da revista Dragon).

O Guia Geek de Cinema (The Geek’s Guide to SF Cinema), de Ryan Lambie. São Paulo: Editora Seoman, 2019 [2018]. Apresentação de Cláudia Fusco. Prefácio de Roberto Causo. Posfácio de Adilson Silva Ramachandra. Capa dura. Depois da publicação de A Verdadeira História da Ficção Científica, de Adam Roberts, a Seoman volta a contribuir com a pesquisa e a contextualização crítica da ficção científica com este livro de um dos editores do site Den of Geek. Tive a honra de ser convidado, por Adilson Ramachandra, para escrever o prefácio que se segue à ótima apresentação de Cláudia Fusco. Também fiquei muito feliz de sugerir a contribuição de Alfredo Suppia, um especialista em FC no cinema brasileiro, que contribuiu com uma lista de produções de interesse que merecem atenção. Com isso, o cinema brasileiro não ficou de fora do livro, que conta ainda com várias listas dos melhores filmes, agregadas por Ramachandra ao posfácio escrito por ele.

O Guia Geek de Cinema (The Geek’s Guide to SF Cinema), de Ryan Lambie. São Paulo: Editora Seoman, 2019 [2018]. Apresentação de Cláudia Fusco. Prefácio de Roberto Causo. Posfácio de Adilson Silva Ramachandra. Capa dura. Depois da publicação de A Verdadeira História da Ficção Científica, de Adam Roberts, a Seoman volta a contribuir com a pesquisa e a contextualização crítica da ficção científica com este livro de um dos editores do site Den of Geek. Tive a honra de ser convidado, por Adilson Ramachandra, para escrever o prefácio que se segue à ótima apresentação de Cláudia Fusco. Também fiquei muito feliz de sugerir a contribuição de Alfredo Suppia, um especialista em FC no cinema brasileiro, que contribuiu com uma lista de produções de interesse que merecem atenção. Com isso, o cinema brasileiro não ficou de fora do livro, que conta ainda com várias listas dos melhores filmes, agregadas por Ramachandra ao posfácio escrito por ele.

O livro de Lambie, propriamente, é engenhosamente dividido em capítulos temáticos que se dispõe cronologicamente, discutindo assim a evolução da FC no cinema a partir dos seus grandes marcos, indo de Viagem à Lua (1902) até A Origem (2010). Desse modo, o livro também é uma grande lista. Mas com o diferencial de discutir uma série de outras produções a cada capítulo, identificando semelhanças sob uma mesma chave dentro de cada período. Uma ficha com os títulos “suplementares”, por assim dizer, fecha os capítulo. Lambie não é elitista, e por isso comenta filmes pouco babados pela crítica e mais populares, como Godzilla (1954) e Independence Day (1996), ao lado de grandes títulos como Metrópolis (1927), Dr. Fantástico (1964), 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), Blade Runner (1982) e Matrix (1999). O texto de Lambie é fluido, animado e com grande poder de síntese. Ele foge da superficialidade que encontramos em muitos sites e blogs, por meio de uma abordagem que destaca o modo como os filmes e os temas que aborda expressam o espírito da época e suas questões políticas e sociais, sem, obviamente, ser “pesado”. Desse modo, o guia valoriza o seu assunto e favorece tanto a leitura completa do volume quanto a consulta constante dos filmes e temas que Lambie elegeu. Recomendo com entusiasmo.

As Aventuras de Honey Bel, de Miguel Carqueija. São Bernardo do Campo: Edições Electron/Edições Hiperespaço, 2017, 64 páginas. Artesanal. Assim como eu, Braulio Tavares, Cid Fernandez, Finisia Fideli, Gerson Lodi-Ribeiro, Henrique Flory, Ivan Carlos Regina, Ivanir Calado, Jorge Luiz Calife, Roberto Schima e Simone Saueressig, Miguel Carqueija é um escritor da Segunda Onda da Ficção Científica Brasileira (1982-2015). Apareceu em muitas antologias ao longo dos anos (Possessão Alienígena sendo a mais recente) e seu trabalho marcou a fase dos fanzines desse período. O desktop publishing e a era dos blogs e e-books forneceram a ele um espaço análogo ao dos fanzines, para a sua produção de FC e fantasia em geral leve e descompromissada, voltada para os jovens mas provavelmente sem alcançar esse público específico. Os seus trabalhos mais conhecidos devem ser o conto “Camarões do Espaço” (2009) e a novela juvenil Farei meu Destino (2008).

As Aventuras de Honey Bel, de Miguel Carqueija. São Bernardo do Campo: Edições Electron/Edições Hiperespaço, 2017, 64 páginas. Artesanal. Assim como eu, Braulio Tavares, Cid Fernandez, Finisia Fideli, Gerson Lodi-Ribeiro, Henrique Flory, Ivan Carlos Regina, Ivanir Calado, Jorge Luiz Calife, Roberto Schima e Simone Saueressig, Miguel Carqueija é um escritor da Segunda Onda da Ficção Científica Brasileira (1982-2015). Apareceu em muitas antologias ao longo dos anos (Possessão Alienígena sendo a mais recente) e seu trabalho marcou a fase dos fanzines desse período. O desktop publishing e a era dos blogs e e-books forneceram a ele um espaço análogo ao dos fanzines, para a sua produção de FC e fantasia em geral leve e descompromissada, voltada para os jovens mas provavelmente sem alcançar esse público específico. Os seus trabalhos mais conhecidos devem ser o conto “Camarões do Espaço” (2009) e a novela juvenil Farei meu Destino (2008).

Esta é uma edição amadora de novela de ficção científica humorística. Honey Bell é uma garota desmiolada que só pensa em arrumar casamento, mas acaba recrutada para agir como agente secreta. A premissa é estranha e exige que o leitor confie na narrativa até que os fatos esclareçam que quem entrou pelo cano foi o malandro que a recrutou. O humor vem da oposição entre o que a heroína enfrenta e o mundo emocional açucarado que ela projeta o tempo todo. É um recurso que a gente vê com frequência nos animes, uma das áreas de interesse do autor. Mas como Carqueija conhece FC a fundo, ele enriquece o enredo e a caracterização da garota com um truque interessante — ela consegue reconhecer meio que por instinto os pontos de estresse e de fratura de inimigos e de estruturas, de modo que, apesar da falta de juízo, termina sempre sendo eficiente. Carqueija só não explica de onde vem essa habilidade (de um implante cibernético, de uma mutação?), talvez guardando a explicação para uma nova aventura da personagem.

Arte de capa de John Spencer.

O Lobo (The Wolf), de Joseph Smith. Rio de Janeiro: Objetiva, Alfaguara, 2009, 136 páginas. Tradução de Adalgisa Campos da Silva. Capa e ilustrações internas de John Spencer. Brochura. O selo Alfaguara da Objetiva, no qual este livro foi publicado, é um dos espaços privilegiados da publicação de ficção mainstream no Brasil. Causa certa estranheza encontrar uma fábula nesse espaço, o que me fez adquirir este romance de estreia do inglês Joseph Smith, em uma feira de descontos num dos saguões do Shopping Cidade de São Paulo, em Sampa. Já anotei aqui outras fábulas: Fábulas Ferais (2017), de Ana Cristina Rodrigues, e O Chamado dos Bisões (2017), de Paola Giometti.

Na fábula de Joseph Smith, o lobo, fera que vive no topo da cadeia alimentar dos bosques europeus, é vítima, por isso mesmo, do seu próprio húbris: ele desafia o homem, na sua indefectível cabana isolada na mata, presente em tantos contos de fadas. O resultado é vexatório, o que leva o predador a descontar a frustração em uma raposa. Esta, sempre implorando pela vida com os olhos, promete levá-lo a uma refeição especial.

“Implorar com os olhos” é mais do que uma expressão, já que o contato visual, nesta fábula, conduz a uma forma de comunicação não verbal — um dispositivo literário muito inventivo, que supre a necessidade de diálogos sem que a narrativa necessariamente caia no truque tão próprio da fábula, que é o animal falante. A refeição especial é um cisne preso em uma poça d’água, no fundo de um poço natural entre os interstícios de uma caverna. Neste momento, os sentidos de O Lobo se aprofundam. De repente, a atmosfera torna-se quase metafísica, e aos poucos o leitor se vê tentado a enxergar o livro menos em termos de eventos estranhos vividos pelo imaginário ponto de vista de animais, e mais como alegoria de algo maior. As raposas passam a ser mais que bichos espertos tentando enganar o predador estúpido. Elas representam tudo o que há de mesquinho e que precisa do monstruoso e do brutal para destruir a beleza. Ilustrado com xilogravuras de John Spencer, O Lobo é um livro belo e perturbador, escrito ao mesmo tempo com sensibilidade e a qualidade cortante de uma faca.

Quadrinhos

Arte de capa de Fred Rubim.

Contos do Cão Negro Volume II: A Canção do Cão Negro, de Cesar Alcázar & Fred Rubim (arte). Porto Alegre: AVEC Editora, 2017, 64 páginas. Álbum. O personagem de fantasia heroica Cão Negro é uma criação do escritor gaúcho Cesar Alcázar, desenvolvido em contos e em histórias em quadrinhos. Já tive chance discutir aqui a sua novela A Fúria do Cão Negro (2014). O primeiro álbum desta série de quadrinhos, O Coração do Cão Negro, saiu em 2016.

Este segundo volume traz o violento e melancólico mercenário Anrath, vulgo “Cão Negro”, em meio ao resgate de uma mulher irlandesa sequestrada por vikings da Islândia. Anrath é o capitão de um barco que, depois que ele e seus homens são pagos, passa a ser seguido por um antigo companheiro de armas em busca de vingança, Ulf Gunnarson. Ulf arma uma eficiente emboscada, e Anrath e seu colega Rorik são feridos e acabam náufragos em uma ilhota. Anrath se separa do amigo e vai parar em uma caverna onde encontra comida, bebida e os braços de uma misteriosa mulher — que se revela de origem sobrenatural.

O verdadeiro arco desta narrativa se inicia, porém, quando Anrath se despede da bela Aella, uma companheira de aventuras, negando-se a abandonar a violência pelo amor. E o amor acaba sendo o tema da HQ, já que é esse sentimento o que a morena misteriosa da caverna oferece como letal ferramenta de sedução. A parceria de Alcázar com o artista Fred Rubim torna a render bons frutos neste segundo álbum, embora me pareça que de um para o outro a arte tenha se tornado ainda mais áspera a irregular.

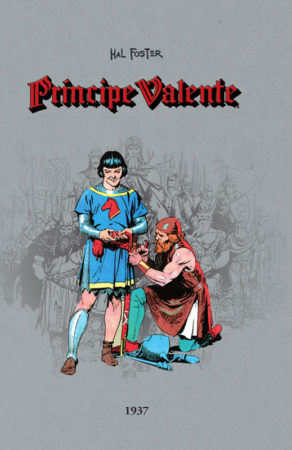

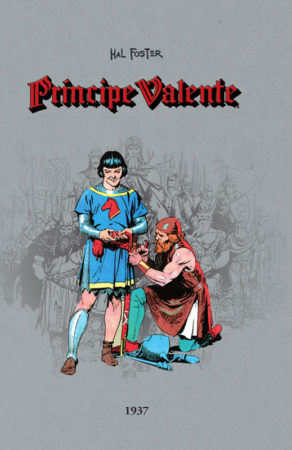

Príncipe Valente 1937, de Hal Foster. Planeta DeAgostini, 2019, 64 páginas. Introdução de Álvaro Pons. Tradução de Carlos Henrique Rutz/Estação Q. Capa dura. Este é o primeiro volume da Coleção Príncipe Valente, nas bancas brasileiras importada de Portugal, onde é produzida. A coleção vai do primeiro ano de produção da página dominical do imortal herói criado por Hal Foster (em 1937) até 2018. O acabamento é bonito sem ser ostensivo, o papel é de boa qualidade sem ser couché, e a reconstituição das cores originais é bonita, embora, a julgar pela comparação com a edição reconstituída pela americana Fantagraphics (2009), sem a mesma qualidade esmaecida e aquarelada. O que eu mais temia era que a tradução para o português europeu apresentasse o tipo grave de problema que a Coleção Star Wars Classics apresentou. Felizmente, isso não acontece, embora haja uma “gralha” aqui e ali — inclusive na edição que não segue exatamente o original e as suas sinopses e chamadas para a página dominical da semana seguinte.

Príncipe Valente 1937, de Hal Foster. Planeta DeAgostini, 2019, 64 páginas. Introdução de Álvaro Pons. Tradução de Carlos Henrique Rutz/Estação Q. Capa dura. Este é o primeiro volume da Coleção Príncipe Valente, nas bancas brasileiras importada de Portugal, onde é produzida. A coleção vai do primeiro ano de produção da página dominical do imortal herói criado por Hal Foster (em 1937) até 2018. O acabamento é bonito sem ser ostensivo, o papel é de boa qualidade sem ser couché, e a reconstituição das cores originais é bonita, embora, a julgar pela comparação com a edição reconstituída pela americana Fantagraphics (2009), sem a mesma qualidade esmaecida e aquarelada. O que eu mais temia era que a tradução para o português europeu apresentasse o tipo grave de problema que a Coleção Star Wars Classics apresentou. Felizmente, isso não acontece, embora haja uma “gralha” aqui e ali — inclusive na edição que não segue exatamente o original e as suas sinopses e chamadas para a página dominical da semana seguinte.

De qualquer modo, a magia da criação de Foster está presente no livro, que é agradável de se manusear. O formato da narrativa de Valente sempre foi biográfico, e no ano 1 ele e sua família chegam da terra mítica de Thule à Bretanha, como uma família real destituída e em exílio. Depois de choques com os bretões, instalam-se em uma ilha solitária no meio de um vasto pântano rondado por criaturas antediluvianas que trazem os primeiros maravilhamentos à aventura do príncipe. Valente se torna o derradeiro escoteiro, metendo-se na charneca com um garoto local da sua idade (11, 12 anos) e aprendendo a viver da abundância da terra, mas se metendo com figuras monstruosas que também usam o lugar como refúgio. Entre elas, uma bruxa e seu filho deformado que o garoto, já mais velho, quase mata de pancada. Depois de devolvê-lo à mãe, o rapaz ouve como castigo o vaticínio da vidente. Na profecia, o resumo das aventuras futuras do herói, e da dimensão existencial das andanças e triunfos que não lhe trarão felicidade. Daí não apenas a afirmação da face existencial equilibrando a aventura incansável, mas também testemunho da ambição de Foster, que já teria o rascunho da evolução da sua HQ ao iniciá-la.

Abalado pela profecia e pela subsequente morte de sua mãe (agourada pela bruxa), o sinal mais claro do caráter do rapaz é ele ter partido em busca do seu destino. No processo, encontra cavaleiros da Távola Redonda e se torna escudeiro de Sir Gawain, em Camelot. As várias aventuras posteriores em que luta contra um dragão (racionalizado como um crocodilo marinho gigante), ajuda a aprisionar salteadores, liberta um ferido Gawain do cativeiro e encontra seu primeiro amor ao liberar o castelo da moça de usurpadores funcionam mais para demonstrar a sagacidade e os recursos do herói. Os próximos volumes trarão arcos mais intensos e representativos da arte e da imaginação de Hal Foster. Cada livro terá um ensaio a título de introdução, tratando da obra do artista canadense. Álvaro Pons responde pelo primeiro ensaio, no qual enfatiza a qualidade adulta da obra de Foster (uma novidade na época), e como ele racionaliza os elementos mágicos costumeiros da fantasia arturiana.

Príncipe Valente 1938, de Hal Foster. Planeta DeAgostini, 2019, 64 páginas. Introdução de Beatriz C. Montes. Tradução de Carlos Henrique Rutz/Estação Q. Capa dura. O segundo livro da Coleção Príncipe Valente abre com o jovem herói usando o feitiço contra o feiticeiro, na sugestiva sequência em que o boato sobre um ogro horrível atacando os viajantes se revela como um bando de ladrões fantasiados. Capturado por eles, Valente escapa usando a sua engenhosidade ímpar de escoteiro. Ele retorna com a sua própria fantasia, para “assombrar” como um demônio alado, o castelo dos salteadores. De fato, constantemente o herói racionaliza a magia e o sobrenatural, mas logo depois se mete entre um duelo de feitiços entre a fada Morgana e o mago Merlin, numa situação fantástica em que nada é racionalizado.

Poster da adaptação de Príncipe Valente para o cinema, por Henry Hathaway.

O jovem príncipe desterrado não tem descanso. De volta a Camelot, tem notícia de que sua paixão, Lady Ilene, vai se casar com o Príncipe Arn. Ele logo parte, disposto a confrontar Arn pela mão da garota, mas no caminho se depara com evidências de uma invasão viking. Antes de encontrar os invasores, encontra o próprio Arn, com quem se bate e resgata de um azarado tombo em águas revoltas. O surgimento dos vikings obriga os dois a uma trégua. Arn vai proteger Ilene, instado por Valente, que fica com a famosa Espada Cantante do seu rival, para ganhar tempo segurando o inimigo em uma ponte de pedra. Esse é um dos momentos antológicos da saga do herói, com um dos painéis mais inspirados de Hal Foster. Exausto, Valente é capturado e levado à presença do chefe viking Thagnar, enfrenta o seu gigantesco carrasco em uma peleja de luta olímpica, e revê Ilene. Nem ele nem Arn, porém, terão a mão da jovem. Esse arco narrativo termina com os dois príncipes antes rivais e agora amigos como náufragos em Thule, firmando aí o primeiro retorno de Valente à sua terra natal, desde o exílio de sua família nas charnecas da Bretanha.

De volta a Camelot, temos aquele delicioso arco em que Valente se inscreve no grande torneio como o incógnito cavaleiro sem brasão e destituído de armas, mas que não obstante desafia ninguém menos que Tristão, o segundo melhor cavaleiro de Arthur. A sequência, se a memória não falha, entrou no filme de 1954 (acima). Mas o herói acaba humilhado e volta para as terras de seu pai nas charnecas. O retorno é um movimento esperto da parte de Foster — esse mundo selvagem é belo e repleto de significados místicos, que o artista torna a explorar. Mais importante, dá a chance de Valente se deparar com uma nova invasão, início do arco mais dinâmico e significativo da primeira fase das aventuras do jovem herói.

Príncipe Valente 1939, de Hal Foster. Planeta DeAgostini, 2019, 64 páginas. Introdução de Beatriz C. Montes. Tradução de Carlos Henrique Rutz/Estação Q. Capa dura. A sagração de Valente como cavaleiro fecha o notável arco narrativo iniciado no volume anterior, depois que o rapaz alerta o Rei Arthur de que a esquadra invasora dos saxões oculta-se nos pântanos, e elabora um plano astuto para entregar o inimigo de bandeja ao rei. Basicamente, termina aí a fase arturiana dos primeiros anos das páginas dominicais do herói. Logo depois, Foster o lança na empreitada de recuperar o reino do seu pai em Thule — um arco talvez abreviado demais e livre de grandes complicações, seguido de uma situação cômica em que a filha do rei deposto tenta seduzir Valente, mas acaba se apaixonando pelo melhor amigo do herói. A partir daí, minha memória das aventuras de Valente ficou mais nebulosa, talvez porque toda a trama da invasão dos hunos não tenha me parecido tão interessante quanto deveria. Há uma força cruel nessas passagens, porém, em especial quando Valente se une aos defensores de um castelo liderado por um galante lorde que enfrenta os hunos com um sorriso nos lábios. A noção de que o combate contra os invasores asiáticos é um esporte pulsa de maneira incômoda em vários momentos, mas é o terrível estoicismo hedonista do Lorde Camoran que marca o arco como um episódio digno da crueldade de um George R. R. Martin. Comoran e os seus vassalos e damas vivem como se não houvesse amanhã, até que não há, e todos se conformam à morte sem que cedessem aos invasores.

A partir daí, Valente, de maneira talvez pouco característica em relação aos episódios anteriores da sua saga, comanda uma guerrilha contra os hunos, até que sua fama cresce e ele reúne um exército vitorioso na Europa central. Reencontra-se com Gawain e Tristão, que se unem à sua causa. Já perto do final do volume, Valente se infiltra na cidade controlada pelo Conde Piscaro, um colaboracionista dos hunos, e é capturado e torturado por ele, escapando com truques de capa e espada. A maior parte do volume me pareceu divergir do espírito da série. Apenas o episódio em que Valente tem um vaticínio místico com um feiticeiro que vive em uma caverna traz uma aura mais próxima desse espírito. É como se Foster, sentindo que realmente realizara algo de especial até o ponto da sagração de Valente, meteu-se a elaborar fiadas aventurescas menos características, talvez por influência das suas pesquisas. Mas a questão dos hunos é intrigante e vale outro grau de considerações: em 1939 a Segunda Guerra Mundial já rolava na Europa. Sendo canadense, Foster provavelmente era mais sensível à questão de como a Inglaterra e a Europa continental sofriam nas mãos dos alemães — alcunhados de “hunos” desde a Primeira Guerra. A hipótese não é doideira da minha cabeça, tendo entrado no livro Arthurian Writers: A Biographical Encyclopedia (2008), editada por Laura Lambdin & Robert Thomas Lambdin. Assim, a luta do herói contra o terror huno pode muito bem ter expressado o desejo de uma vitória das democracias contra o nazi-fascismo.

—Roberto Causo

Sem comentários até agora, comente aqui!

O Ovo do Tempo, de Finisia Fideli. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1994], 477kb. Prefácio à coleção por Ana Rüsche

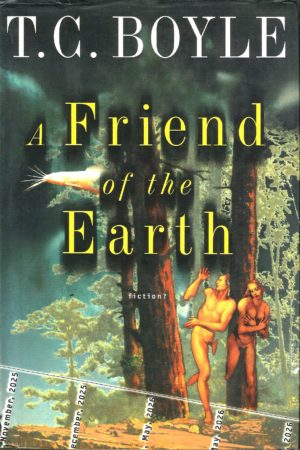

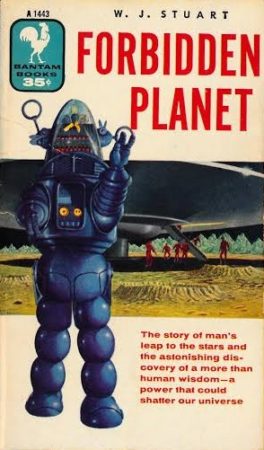

O Ovo do Tempo, de Finisia Fideli. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1994], 477kb. Prefácio à coleção por Ana Rüsche Forbidden Planet, W. J. Stuart (Philip MacDonald). Nova York: Bantam Books, 1956, 184 páginas. Paperback

Forbidden Planet, W. J. Stuart (Philip MacDonald). Nova York: Bantam Books, 1956, 184 páginas. Paperback Patrulha para o Desconhecido, de Roberto de Sousa Causo. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1991], 519kb. Prefácio da coleção por Ana Rüsche. Posfácio do autor

Patrulha para o Desconhecido, de Roberto de Sousa Causo. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1991], 519kb. Prefácio da coleção por Ana Rüsche. Posfácio do autor

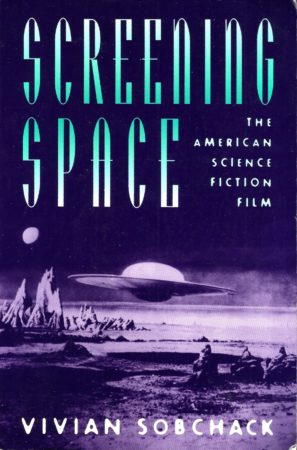

Screening Space: The American Science Fiction Film, de Vivian Sobchack. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 3.ª edição, 1999 [1997, 1980], 346 palavras. Trade paperback

Screening Space: The American Science Fiction Film, de Vivian Sobchack. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 3.ª edição, 1999 [1997, 1980], 346 palavras. Trade paperback Sonhos Elétricos (Electric Dreams), de anônimo, ed. São Paulo: Editora Aleph, 2018, 236 páginas. Tradução de Daniel Lühmann. Brochura.

Sonhos Elétricos (Electric Dreams), de anônimo, ed. São Paulo: Editora Aleph, 2018, 236 páginas. Tradução de Daniel Lühmann. Brochura.  A Vida de Philip K. Dick: O Homem que Lembrava o Futuro (A Life of Philip K. Dick: The Man Who Remembered the Future), de Anthony Peake. São Paulo: Editora Seoman, 2015, 312 páginas. Fotos. Tradução de Ludimila Hashimoto. Brochura.

A Vida de Philip K. Dick: O Homem que Lembrava o Futuro (A Life of Philip K. Dick: The Man Who Remembered the Future), de Anthony Peake. São Paulo: Editora Seoman, 2015, 312 páginas. Fotos. Tradução de Ludimila Hashimoto. Brochura.  O Cavaleiro dos Sete Reinos (Knight of the Seven Kingdoms), de George R. R. Martin. São Paulo: LeYa Editora, 2016 [2015], 504 páginas. Tradução de Márcia Blasques. Ilustrações internas de Gary Gianni. Capa dura.

O Cavaleiro dos Sete Reinos (Knight of the Seven Kingdoms), de George R. R. Martin. São Paulo: LeYa Editora, 2016 [2015], 504 páginas. Tradução de Márcia Blasques. Ilustrações internas de Gary Gianni. Capa dura.

O Guia Geek de Cinema (The Geek’s Guide to SF Cinema),

O Guia Geek de Cinema (The Geek’s Guide to SF Cinema),  As Aventuras de Honey Bel, de Miguel Carqueija. São Bernardo do Campo: Edições Electron/Edições Hiperespaço, 2017, 64 páginas. Artesanal.

As Aventuras de Honey Bel, de Miguel Carqueija. São Bernardo do Campo: Edições Electron/Edições Hiperespaço, 2017, 64 páginas. Artesanal.

Príncipe Valente 1937, de Hal Foster. Planeta DeAgostini, 2019, 64 páginas. Introdução de Álvaro Pons. Tradução de Carlos Henrique Rutz/Estação Q. Capa dura.

Príncipe Valente 1937, de Hal Foster. Planeta DeAgostini, 2019, 64 páginas. Introdução de Álvaro Pons. Tradução de Carlos Henrique Rutz/Estação Q. Capa dura.