O destaque deste mês foram dois romances brasileiros recentes que se debruçaram sobre um momento da história no qual o Estado adotou medidas extremas motivadas pelo contexto da Segunda Guerra Mundial. O mês também trouxe espaço para não ficção, arte e quadrinhos.

Universo Alien: Se os Extraterrestres Existem… Cadê Eles? (Alien Universe), de Don Lincoln. São Paulo: Editora Cultrix, 2017 [20313], 320 páginas. Brochura. Tradução de Humberto Moura-Neto & Martha Argel. Em de 25 de maio, participei, com a pesquisadora Cláudia Fusco e o editor Adilson Silva Ramachandra, de uma mesa durante o laçamento do livro de não ficção de Adam Roberts, A Verdadeira História da Ficção Científica, pelo selo-irmão da Cultrix, Seoman. Fui presenteado com o titulo em lançamento, e com A Vida de Philip K. Dick: O Homem que Lembrava o Futuro (Philip K. Dick: The Man who Remembered the Future), de Anthony Peake — e também este Universo Alien. Seu autor, Don Lincoln, é um físico e divulgador, já tendo escrito para a famosa e longeva revista de ficção científica Analog. Presume-se de saída que ele conheça os assuntos do livro, a ciência da exobiologia e a própria FC — em como o gênero influencia a consciência coletiva no assunto OVNI e ufologia. E de fato, Lincoln demonstra grande conhecimento de todos os assuntos. Assim como Carl Sagan antes dele, sua preocupação é limpar um terreno científico do folclore, do misticismo e da má fé. A diferença é que ele é mais moderado em sua abordagem, e o resultado é um texto de grande clareza e precisão, leve e — ao mesmo tempo que dotado de uma medida exata dessa didática muito particular — respeitoso com as posições opostas. Mais um professor, portanto, e menos um cruzado fundamentalista científico. Note-se ainda, que se encontra em uma excelente tradução do casal Humberto Moura-Neto e Martha Argel.

Universo Alien: Se os Extraterrestres Existem… Cadê Eles? (Alien Universe), de Don Lincoln. São Paulo: Editora Cultrix, 2017 [20313], 320 páginas. Brochura. Tradução de Humberto Moura-Neto & Martha Argel. Em de 25 de maio, participei, com a pesquisadora Cláudia Fusco e o editor Adilson Silva Ramachandra, de uma mesa durante o laçamento do livro de não ficção de Adam Roberts, A Verdadeira História da Ficção Científica, pelo selo-irmão da Cultrix, Seoman. Fui presenteado com o titulo em lançamento, e com A Vida de Philip K. Dick: O Homem que Lembrava o Futuro (Philip K. Dick: The Man who Remembered the Future), de Anthony Peake — e também este Universo Alien. Seu autor, Don Lincoln, é um físico e divulgador, já tendo escrito para a famosa e longeva revista de ficção científica Analog. Presume-se de saída que ele conheça os assuntos do livro, a ciência da exobiologia e a própria FC — em como o gênero influencia a consciência coletiva no assunto OVNI e ufologia. E de fato, Lincoln demonstra grande conhecimento de todos os assuntos. Assim como Carl Sagan antes dele, sua preocupação é limpar um terreno científico do folclore, do misticismo e da má fé. A diferença é que ele é mais moderado em sua abordagem, e o resultado é um texto de grande clareza e precisão, leve e — ao mesmo tempo que dotado de uma medida exata dessa didática muito particular — respeitoso com as posições opostas. Mais um professor, portanto, e menos um cruzado fundamentalista científico. Note-se ainda, que se encontra em uma excelente tradução do casal Humberto Moura-Neto e Martha Argel.

A primeira obra de FC discutida é A Guerra dos Mundos (1897), mesmo porque esse romance de H. G. Wells fundamentava-se em ideias do século XIX acerca da possibilidade de vida em Marte. Lincoln também trata do Marte de Edgar Rice Burroughs, e, mais adiante, menciona nomes importantes da FC. As franquias Star Trek e Star Wars são igualmente mencionadas. A história da ufologia, a partir do relato de Kenneth Arnold em 1947, é explorada e logo o autor estabelece paralelos entre a questão dos discos voadores e a ficção científica popular da época, especialmente no cinema. Qualquer um que, como eu, tem interesse pela FC e pela ufologia, deve ter notado que tais paralelos existem — vejam, por exemplo, minha antologia Estranhos Contatos: Um Panorama da Ufologia em 15 Narrativas Extraordinárias (1998). Don Lincoln discute muito bem esse fato, até encerrar o livro com uma reflexão bem embasada sobre como seria a vida extraterrestre a partir do que se sabe sobre química, física e a vida na Terra. Universo Alien torna-se, portanto, uma obra de divulgação científica de interesse tanto para fãs e escritores de FC (que podem fundamentar melhor suas especulações sobre o assunto), quanto para quem deseja entender melhor a ufologia como fenômeno cultural dos nossos tempos.

Arte de capa de Paula Cruz.

Sobre a Imortalidade de Rui de Leão, Anônimo, ed. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, 1.ª edição eletrônica, 2018, 2784KB. Capa e ilustrações internas de Paula Cruz. Prefácio de Roberto de Sousa Causo. Eu tive a honra de ser procurado pelo editor André Caniato, da Plutão Livros, para escrever o prefácio deste e-book — certamente por conta de ter incluído a história de Machado de Assis, “O Imortal”, na antologia Os Melhores Contos Brasileiros de Ficção Científica (Devir Brasil, 2007), então uma indicação de Marcello Simão Branco.

O e-book reúne não apenas “O Imortal”, que é de 1882, mas também “Rui de Leão” (1872). Um conto deu origem ao outro; isto é, dez anos depois da primeira publicação, Machado viu impressa a segunda versão da história do aventureiro português Rui de Leão, que se torna imortal depois de beber uma poção indígena, entre os tamoios, durante o período colonial, e vive os eventos de séculos futuros. Ostensivamente, Machado afirmou que reescreveu o conto para “ganhar uns cobres”, mas entre uma e outra há uma evolução interessante. A segunda é mais sofisticada, de ironia mais fina e menor comicidade, com uma espécie de parêntese abraçando a narrativa do fidalgo — envolvendo seu filho a narrar as peripécias do pai, a um número de figuras da sociedade local, em noite de chuva. A edição da Plutão Livros tem uma capa marcante por Paula Cruz e um sólido tratamento editorial, que, salvo engano, a coloca um pouco acima dos e-books que eu andei vendo por aí. Chamou a atenção nas redes sociais. Note-se ainda que o livro saiu, oportunamente, no aniversário de 110 anos da morte do escritor. Você pode ler o prefácio, por cortesia de André Caniato, aqui.

A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2015, 318 páginas. Brochura. Este é um romance brasileiro de ficção científica de história alternativa, província de Gerson Lodi-Ribeiro, Roberval Barcellos e uns poucos outros, apesar do steampunk, mais popular, às vezes resvalar por essa modalidade de FC recursiva. O enredo aqui margeia um dos temas mais explorados do subgênero: a variação em torno da II Guerra Mundial. Provavelmente, A Segunda Pátria não existiria sem que antes fosse publicado Complô Contra a América (Plot Against America; 2004), do recentemente falecido Philip Roth, agora em maio. Por sua vez, acredito que o romance do importante escritor judeu-americano não teria sido escrito não fosse o clássico O Homem do Castelo Alto (The Man in the High Castle; 1962), de Philip K. Dick. Em todos os casos, temos uma visão distópica do home front, no aftermath (no caso de Dick) ou pouco antes e durante o conflito. No seu livro, Sanches Neto explora o fato de Getúlio Vargas ter nutrido simpatias fascistas para sugerir que ele teria, nessa linha temporal alternativa, facultado uma presença nazista mais ostensiva no território brasileiro.

A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2015, 318 páginas. Brochura. Este é um romance brasileiro de ficção científica de história alternativa, província de Gerson Lodi-Ribeiro, Roberval Barcellos e uns poucos outros, apesar do steampunk, mais popular, às vezes resvalar por essa modalidade de FC recursiva. O enredo aqui margeia um dos temas mais explorados do subgênero: a variação em torno da II Guerra Mundial. Provavelmente, A Segunda Pátria não existiria sem que antes fosse publicado Complô Contra a América (Plot Against America; 2004), do recentemente falecido Philip Roth, agora em maio. Por sua vez, acredito que o romance do importante escritor judeu-americano não teria sido escrito não fosse o clássico O Homem do Castelo Alto (The Man in the High Castle; 1962), de Philip K. Dick. Em todos os casos, temos uma visão distópica do home front, no aftermath (no caso de Dick) ou pouco antes e durante o conflito. No seu livro, Sanches Neto explora o fato de Getúlio Vargas ter nutrido simpatias fascistas para sugerir que ele teria, nessa linha temporal alternativa, facultado uma presença nazista mais ostensiva no território brasileiro.

A narrativa alterna seções vividas pelo ponto de vista de dois personagens diferentes. Um deles, o engenheiro Adolpho Ventura, é um germanista afro-brasileiro. O outro é uma jovem, Hertha, espécie de fêmea prototípica germânica, hipersexualizada como a posterior Laura de Dezoito de Escorpião (2014), de Alexey Dodsworth, e como a anterior Vera Blumenau de Santa Clara Poltergeist (1991), de Fausto Fawcett. Adolpho aparece primeiro entregando seu filho bebê aos pais, antes de desaparecer após se apresentar a uma delegacia, como exigem as novas leias. Ele é encaminhado a uma fazenda para trabalhos forçados, enquanto seus pais fogem do Sul do Brasil, rumo ao Sudeste, como refugiados raciais — em andanças angustiadas e aflitivas como as da heroína de The Underground Railroad (2016), de Colson Whitehead. Enquanto isso, na fazenda modelo nazista tropical, seu filho tem a pele marcada como uma rês e trabalha como escravo, literalmente. Na outra linha narrativa, Hertha é contratada, como uma cortesã das antigas, para entreter um convidado especial vindo da Alemanha. Basta pensar no pior, dentro do contexto, para antecipar quem é essa figura misteriosa. A Segunda Pátria é modernista na estrutura e em boa parte da escrita — com diversas seções do romance tendo andamentos diferenciados —, mas flerta com a literatura pulp em vários momentos e situações. Na linha de Adolpho, que cai em si e abraça sua herança afro ao adotar o nome Trajano, há uma revolta dos negros escravizados e emboscadas nas florestas sulistas, com guerreiros despencando de árvores sobre a milícia nazista que os persegue. Mas é o frisson erótico politicamente incorreto em torno de Hertha nos primeiros momentos da sua linha narrativa, que se beneficia mais do pulp e se configura como o ponto mais interessante de se acompanhar, no romance. O encontro das duas linhas é intrigante, embora menos intenso, e reafirma justamente a qualidade mestiça da formação do brasileiro. A questão que o romance coloca acabou, pela superposição de fatos da vida real, política e social, do Brasil de hoje, ganhando uma relevância maior do que a denúncia velada do racismo presente na história do Sul. Afinal, o Brasil atual marcha cadenciado e convicto, rumo ao passado. A imagem da capa eu peguei na www. Aparentemente, no país a produção gráfica não é uma arte exata, e a imagem do mapa brasileiro, de ponta cabeça e apenas num tom mais escuro de vermelho, praticamente não aparece no exemplar que eu li.

Malditas Fronteiras, de João Batista Melo. São Paulo: Benvirá, 2014, 280 páginas. Texto de orelha de Luiz Bras. Brochura. A coincidência temática me fez pegar de novo este que é o segundo romance do multipremiado escritor mineiro João Batista Melo, também um festejado contista. O primeiro romance foi Patagônia, de 1998, uma espécie de western ambientado na América Latina de fins do século XIX, com um brasileiro que caça por vingança a famosa dupla de assaltantes Butch Cassidy e Sundance Kid no seu exílio sul-americano. Malditas Fronteiras é um romance mainstream de época, ambientado em Minas Gerais nos anos da eclosão da II Guerra Mundial. Ganhou o concurso Prêmio Nacional Cidade de Belo Horizonte. É narrado pelo ponto de vista de uma família germânica envolvida com produção de cerveja artesanal, com agregados que incluem uma pintora judia que fugiu dos nazistas, e um menino brasileiro que tem ligação muito forte com Sophie, neta do cervejeiro Konrad Petersen. A condição de cegueira de Sophie a torna uma personagem que convoca a nossa ternura, e que simboliza a inocência de quem não enxerga divisões sociais.

Malditas Fronteiras, de João Batista Melo. São Paulo: Benvirá, 2014, 280 páginas. Texto de orelha de Luiz Bras. Brochura. A coincidência temática me fez pegar de novo este que é o segundo romance do multipremiado escritor mineiro João Batista Melo, também um festejado contista. O primeiro romance foi Patagônia, de 1998, uma espécie de western ambientado na América Latina de fins do século XIX, com um brasileiro que caça por vingança a famosa dupla de assaltantes Butch Cassidy e Sundance Kid no seu exílio sul-americano. Malditas Fronteiras é um romance mainstream de época, ambientado em Minas Gerais nos anos da eclosão da II Guerra Mundial. Ganhou o concurso Prêmio Nacional Cidade de Belo Horizonte. É narrado pelo ponto de vista de uma família germânica envolvida com produção de cerveja artesanal, com agregados que incluem uma pintora judia que fugiu dos nazistas, e um menino brasileiro que tem ligação muito forte com Sophie, neta do cervejeiro Konrad Petersen. A condição de cegueira de Sophie a torna uma personagem que convoca a nossa ternura, e que simboliza a inocência de quem não enxerga divisões sociais.

Em Malditas Fronteiras, a situação é inversa à de A Segunda Pátria, e em mais de um sentido. A história aqui é aquela que conhecemos, e que insistimos em esquecer. Imigrantes alemães, italianos e japoneses sofreram a repressão do Estado e a desconfiança da sociedade brasileira, depois que o país entrou na guerra em 1943. Boa parte da tensão que a narrativa fomenta vem dos extremos que orbitam em torno dos Petersen, com um tio que vê oportunidades em aderir ao extremismo nazista, e com o pai do brasileirinho Valentino, que vê oportunidades em agredir a família alemã, fomentando o ódio popular contra ela e os alemães em geral. “Oportunidades” aqui é no sentido de sublinhar o oportunismo social e financeiro que surge nesses momentos de reorganização da sociedade. Se Miguel Sanches Neto misturou pulp e mainstream na narrativa do seu romance, João Batista Melo — que como contista já escreveu várias narrativas de ficção científica (inclusive a história alternativa “A Moça Triste de Berlim”), fantasia e realismo mágico — se mostra aberto para a ficção de gênero nas muitas epígrafes do seu. Nelas, J. R. R. Tolkien e Ray Bradbury aparecem juntos, por exemplo, com Clarice Lispector e Ian McEwan. E o tom que João Batista estabelece no livro é mais consistente do que o de Sanches Neto. Às vezes melancólico, às vezes pungente, sublinha com perfeição o sentimento trágico que sobrevém quando uma sociedade cede a posições extremistas. Ao mesmo tempo, esse tom é a marca de um estilo límpido e humano, um deleite para o leitor.

“Neste seu segundo romance, João Batista Melo prova mais uma vez que é um dos prosadores mais talentosos da geração 90.” —Luiz Bras (no texto de orelha de Malditas Fronteiras).

Arte de capa de Leo Pinheiro.

Sketchbook, Leo Pinheiro. São Paulo: edição do autor, s.d., 36 páginas. Capa de Leo Pinheiro. Brochura. Aqui está mais um sketchbook para a minha coleção, que inclui um material muito bacana de Gio Guimarães, Jeffrey Catherine Jones, Arthur Suydan (dois volumes) e Daniel HDR.

Eu comprei esse sketchbook do paulistano Leo Pinheiro no finzinho do mês na banca da Praça da Liberdade, o bairro oriental localizado aqui na região central de São Paulo. E o traço fino de Pinheiro de fato puxa para o mangá, o quadrinho japonês. Mesmo quando o artista faz, aparentemente, encomendas (requests) de super-heróis da Marvel ou da DC Comics. Inclusive, Leo Pinheiro dá aula na AreaE Escola de Arte, especializada em mangá e localizada lá mesmo na Liberdade. As suas figuras humanas são elegantes e bem proporcionadas, de rostos e poses expressivas, puxando para o juvenil. Há apenas uma página de quadrinhos no livro, porém. Alguns desenhos são bem infantis, expressando a versatilidade do artista. Gostei especialmente do desenho em que aparecem Groot e Rocky Racoon, inspirado no filme Guardiões da Galáxia. E este do dragão que a gente vê na capa, arte-finalizado a nanquim. Seu sketchbook acaba sendo, porém, uma edição bastante amadora e não traz muitas informações sobre o artista, mas cumpre a sua função. Pretendo, inclusive, acompanhar o trabalho de Leo Pinheiro no futuro.

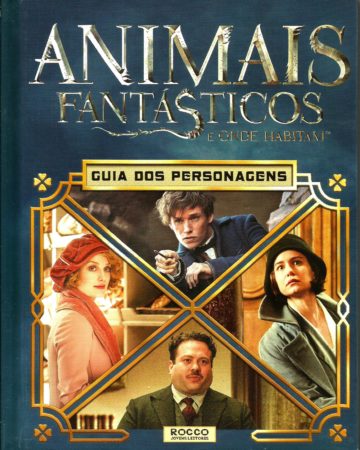

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Guia dos Personagens (Fantastic Beasts and Where to Find Them: Character Guide), de Michael Kogge. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2016, 144 páginas. Capa dura. Traduzido por Regiane Winarski. Já afirmei aqui que Animais Fantásticos e Onde Habitam foi meu filme favorito de 2016, e já tratei de um outro livro-guia do filme dirigido por David Yates. Este tem como foco os personagens, e também foi adquirido em uma unidade das Lojas Americanas aqui perto de casa, por um preço bem razoável.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Guia dos Personagens (Fantastic Beasts and Where to Find Them: Character Guide), de Michael Kogge. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2016, 144 páginas. Capa dura. Traduzido por Regiane Winarski. Já afirmei aqui que Animais Fantásticos e Onde Habitam foi meu filme favorito de 2016, e já tratei de um outro livro-guia do filme dirigido por David Yates. Este tem como foco os personagens, e também foi adquirido em uma unidade das Lojas Americanas aqui perto de casa, por um preço bem razoável.

O autor Michael Kogge estrutura o livro como fichas dos personagens, mas fornece alguma contextualização das situações do filme. Ele se esforça para não revelar demais, ao mesmo tempo em que menciona personagens que não entraram no corte final. Isso é interessante por alargar as relações dos heróis. Obviamente, o livro foi preparado antes do lançamento do filme. A tradução parece divergir um pouco do que eu me lembro de ter visto na telona, talvez também por isso. As fotos são o ponto forte do livro, assim como o material de design gráfico, já que a produção criou toda uma expansão do conteúdo do filme sob a forma de folhetos, cartazes, documentos e publicações. É um material muito rico, sugestivo — e também irônico, com uns trocadilhos bem sutis. Eu gostei especialmente da foto dos atores/personagens, cada um diante do seu painel personalizado no estilo art déco. O livro deixa de agregar uma ficha técnica do filme, justamente com os nomes dos atores e dos desenhistas de produção, provavelmente por ser dirigido a um público muito jovem que, supostamente, não se interessa por esses detalhes.

Quadrinhos

Arte de capa de Gustavo Vícola.

Star Wars Infinitos: O Retorno de Jedi (Star Wars Infinities: Return of the Jedi), de Adam Gallardo (texto) e Ryan Benjamin (arte). São Paulo: Panini Comics, 2018, 106 páginas. Capa de Rodolfo Migliari. Tradução de Gustavo Vícola. Brochura. Este é o livro que fecha uma exploração alternativa das situações da trilogia inicial de Star Wars (1977, 1980 e 1982) no cinema. A divergência é imediata: Leia Organa é desmascarada de saída, no palácio de Jabba the Hutt em Tatooine. O resgate de Han Solo é protelado, Boba Fett foge levando-o preso no bloco de carbonita para vendê-lo diretamente ao Império, e o retorno Luke a Dagobah também é adiado. Por conta disso, quando Han sai da carbonita, tempo demais se passou e ele acaba cego permanentemente. Ao mesmo tempo, Luke perde o adeus do moribundo Yoda — que depois aparece espiritualmente a ele junto com Ben Kenobi, para dar alertas mais extensos do que os do filme. Essa cena é um ganho, assim como a ação tática em Endor, que não envolve os heróis perdidos na superfície do planeta para fazer contato com os ewoks. Lando Calrissian tem mais tempo de cena e participa do resgate nos últimos instantes da Estrela da Morte 2.0. O ponto de reorganização mais importante do enredo é afastar Leia da sombra de Han e colocá-la no local do duelo entre Luke e Vader, de modo que os dois irmãos participem do virada moral do vilão de armadura negra. O imperador escapa, e a conclusão da trilogia fica em aberto — o que até pode ser interessante. A conversão de Vader é que soa absolutamente inverossímil e em desequilíbrio com os seus crimes anteriores.

A narrativa em quadrinhos de Ryan Benjamin é competente, mas ele não é um bom fisionomista nem lida particularmente bem com o conhecido hardware de Star Wars. Ainda assim, este episódio de Infinitos vale a leitura para aguçar o nosso senso crítico deste que é o pior dos filmes da primeira trilogia criada por George Lucas. O filme poderia ter sido muito melhor.

Arte de capa de Ricardo Delgado.

Age of Reptiles: Tribal Warfare, de Ricardo Delgado. Milwalkie, OR: Dark Horse Comics, 1996, 132 páginas. Introduções de Ray Harryhausen e John Landis. Capa de Ricardo Delgado. Brochura. Este é um livro de quadrinhos que eu vinha namorando há um bom tempo — desde que a loja Omniverse ainda se chamava Terramédia. Ele foi danificado por uma tempestade que se abateu há anos sobre o bairro do Cambuci, em São Paulo, daí a minha hesitação. Deu para ler sem problemas, de qualquer modo, e para apreciar o rico desenho do artista de storyboard Ricardo Delgado. Daí, inclusive, ele ter alguns grandes nomes da FC e da fantasia no cinema fazendo a apresentação deste que é o seu primeiro livro de quadrinhos: os diretores e produtores Ray Harryhausen e John Landis.

As tribos em guerra, que aparecem no subtítulo, são um bandos de velocirraptores e alguns tiranossauros. Seu conflito eterno é como aquele entre leões e hienas, nas savanas da África. A narrativa de Ricardo Delgado abre mão de balões com texto e de onomatopeias — é composta exclusivamente por imagens. Seu desenho é expressivo, de texturas precisas e dinamismo nas figuras. Lembra bastante o do famoso William Stout, que também se dedicou ao desenho de dinossauros, inclusive aparecendo no Brasil com o livro de contos de Ray Bradbury, Contos de Dinossauros. Delgado deu uma cara própria a cada um dos personagens animais, sem apelar para a sua humanização. Como artista de storyboards, ele sabe contar com precisão e competência uma história com imagens, buscando ângulos sugestivos e situações e atmosferas diversas. Obcecados com a sua luta constante, as duas tribos dão mole para uma terceira força: uma espécie de pró-símio pré-histórico, sublinhando aí, como foreshadowing engenhoso, a sucessão dos grandes lagartos pelos mamíferos e pelo Homo sapiens. Há algo de bem pouco científico, porém, na descrição que Age of Reptiles faz dos dinossauros. A razão dos elefantes, o maior animal terrestre do planeta, não galoparem — a mesma razão de um tiranossauro, que tinha várias vezes o peso de um elefante, não poderia sobreviver a uma queda de sessenta metros.

—Roberto Causo

Sem comentários até agora, comente aqui!

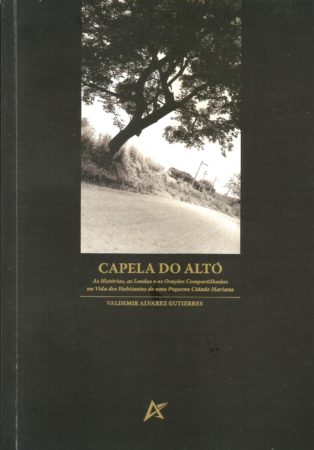

Capela do Alto: As Histórias, as Lendas e as Orações Compartilhadas dos Habitantes de uma Pequena Cidade Mariana, de Valdemir Alvarez Gutierrez. São Paulo: Ayurú Digital, 2018, 86 páginas. Brochura.

Capela do Alto: As Histórias, as Lendas e as Orações Compartilhadas dos Habitantes de uma Pequena Cidade Mariana, de Valdemir Alvarez Gutierrez. São Paulo: Ayurú Digital, 2018, 86 páginas. Brochura.

Curso de Desenho de Charles Bargue (Cours de Dessin), de Fabio Moraes, ed. São Paulo: Criativo, 2014, 240 páginas. Brochura.

Curso de Desenho de Charles Bargue (Cours de Dessin), de Fabio Moraes, ed. São Paulo: Criativo, 2014, 240 páginas. Brochura.

Universo Alien: Se os Extraterrestres Existem… Cadê Eles? (Alien Universe), de Don Lincoln. São Paulo: Editora Cultrix, 2017 [20313], 320 páginas. Brochura. Tradução de Humberto Moura-Neto & Martha Argel.

Universo Alien: Se os Extraterrestres Existem… Cadê Eles? (Alien Universe), de Don Lincoln. São Paulo: Editora Cultrix, 2017 [20313], 320 páginas. Brochura. Tradução de Humberto Moura-Neto & Martha Argel.

A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2015, 318 páginas. Brochura.

A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2015, 318 páginas. Brochura. Malditas Fronteiras, de João Batista Melo. São Paulo: Benvirá, 2014, 280 páginas. Texto de orelha de Luiz Bras. Brochura.

Malditas Fronteiras, de João Batista Melo. São Paulo: Benvirá, 2014, 280 páginas. Texto de orelha de Luiz Bras. Brochura.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Guia dos Personagens (Fantastic Beasts and Where to Find Them: Character Guide), de Michael Kogge. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2016, 144 páginas. Capa dura. Traduzido por Regiane Winarski.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Guia dos Personagens (Fantastic Beasts and Where to Find Them: Character Guide), de Michael Kogge. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2016, 144 páginas. Capa dura. Traduzido por Regiane Winarski.