Mais space opera neste mês, e também a interessante experiência de ler o brasileiro Ivan Carlos Regina, um dos pilares da Segunda Onda da FC Brasileira, seguido do brilhante autor americano Harlan Ellison. Histórias em quadrinhos de super-heróis e de ficção de crime completaram a dieta de outubro.

Capa de Stephanie Marino.

O Par: Uma Novela Amazônica, de Roberto de Sousa Causo. São Paulo: Agência Magh, 1.ª edição eletrônica, outubro de 2020. Prefácio de Osvaldo Ceschin, posfácio de Roberto Causo. Arte de capa de Stephanie Marino. A primeira edição eletrônica da minha novela de ficção científica premiada no Projeto Nascente 11 (da pró-Reitoria de Cultura da USP) no ano 2000, saiu da pré-venda e foi distribuída pela Amazon em 9 de outubro.

A nova edição conta com o posfácio original do Prof. Osvaldo Ceschin, da Universidade de São Paulo, feito para a edição da Editora Humanitas em 2008. Além disso, apresenta um posfácio feito especialmente para esta edição da Agência Magh, com comentários meus sobre as questões da Amazônia Brasileira e sua mística torta junto aos militares e políticos nacionais.

A história acompanha um soldado que, após se indispor com os companheiros de armas, deserta e passa a vagar por uma Amazônia basicamente isolada do restante do mundo por uma estranha invasão alienígena. Após o encontro imediato com uma das naves alienígenas, ele testemunha o retorno à vida, da companheira morta em um acidente. Após muitas andanças do casal, o ápice da novela se dá quando eles vão parar em uma comunidade de pessoas que não atenderam à evacuação, ou que foram cooptadas para continuar trabalhando na floresta por um oligarca local, um predador da natureza crente nos clichês nacionais de progresso e prosperidade. O estilo é mais minimalista e áspero do que o meu habitual.

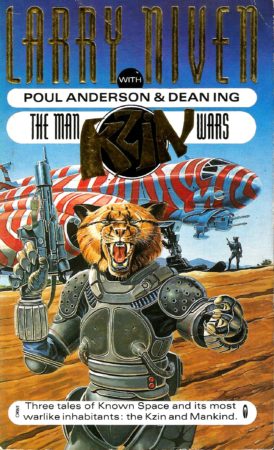

The Man-Kzin Wars, de Larry Niven com Poul Anderson & Dean Ing. Londres: Orbit, 1.ª edição, 1989 [1988], 290 páginas. Paperback. A série Man-Kzin Wars é o “universo de aluguel” de Larry Niven, pertencente ao seu universo ficcional e história do futuro “Espaço Conhecido” (Known Space). Mais explicitamente space opera, do que, por exemplo, o romance clássico Ringworld (1970), surgiu de um conto de Niven intitulado “The Warriors” (1966) . Na introdução desta que foi a primeira antologia original de histórias do rented universe, Niven conta que a ideia para ele surgiu em uma viagem de táxi partilhada pelo editor Jim Baen, da Baen Books, que a sugeriu a ele. Incluído na antologia, o conto de Niven fala do encontro de uma nave humana com os belicosos kzin — os gatões que aparecem na vibrante capa do artista não creditado da edição inglesa. O problema é que a humanidade havia abandonado as armas e os próprios instintos guerreiros, após algumas gerações de treinamento psicológico. Para que a tripulação sobreviva aos predadores alienígenas, ela precisa contornar seus bloqueios e improvisar uma arma efetiva, com a tecnologia existente a bordo.

The Man-Kzin Wars, de Larry Niven com Poul Anderson & Dean Ing. Londres: Orbit, 1.ª edição, 1989 [1988], 290 páginas. Paperback. A série Man-Kzin Wars é o “universo de aluguel” de Larry Niven, pertencente ao seu universo ficcional e história do futuro “Espaço Conhecido” (Known Space). Mais explicitamente space opera, do que, por exemplo, o romance clássico Ringworld (1970), surgiu de um conto de Niven intitulado “The Warriors” (1966) . Na introdução desta que foi a primeira antologia original de histórias do rented universe, Niven conta que a ideia para ele surgiu em uma viagem de táxi partilhada pelo editor Jim Baen, da Baen Books, que a sugeriu a ele. Incluído na antologia, o conto de Niven fala do encontro de uma nave humana com os belicosos kzin — os gatões que aparecem na vibrante capa do artista não creditado da edição inglesa. O problema é que a humanidade havia abandonado as armas e os próprios instintos guerreiros, após algumas gerações de treinamento psicológico. Para que a tripulação sobreviva aos predadores alienígenas, ela precisa contornar seus bloqueios e improvisar uma arma efetiva, com a tecnologia existente a bordo.

“Iron” é a contribuição do veterano e renomado Poul Anderson (1926-2001), uma movimentada aventura de FC hard sobre uma expedição privada a um sistema planetário pobre em ferro e regido por uma anã vermelha que pode ser tão antiga quanto o universo. A história propriamente abre com o herói Richard Saxtorph sobrevivendo ao ataque de um kzin, em uma estação espacial humana reconquistada desses alienígenas. Ele e a esposa Dorcas comandam a expedição, que inclui um especialista em kzin e burocrata da exploração espacial, que insiste em acompanhá-los. Uma vez no sistema, eles se deparam com uma nave kzin e precisam dividir a tripulação. Alguns são capturados e interrogados, em uma intriga que inclui tortura e a traição do burocrata, um colaboracionista protofascista que admira a cultura de violência e autoritarismo dos aliens predadores. Em outra linha, um casal que descobre o amor refugia-se na superfície de um planeta, em que são prontamente ameaçados por uma massa de protoplasma — constituído de uma única molécula sedenta de metal, formada nos bilhões de anos em que o planeta coletou átomos simples no espaço intergaláctico. A volta por cima dos humanos sobre os kzin se dá com uma dramática atividade extra-veicular conduzida por Dorcas. Com 150 páginas, a novela de enredo complexo e rico resulta na leitura própria de um romance. A imaginação de Anderson está em grande forma aqui, em um texto empolgante que se lê como uma deliciosa mistura de FC antiga e moderna.

“Cathouse”, de Dean Ing, é a novela que fecha o livro, mais restrita na ambientação, igualmente interessante quanto a sua exploração do universo dos kzin: um etologista é feito prisioneiro pelos aliens e deixado em um estranho planeta — zoológico espacial com vários habitats lacrados por um campo de força. Naquele destinado aos kzinti, ele encontra um grupo deles preservado em um campo de stasis. Precisando de um colaborador, “descongela” uma fêmea que imediatamente dá em cima dele. A relação que se estabelece entre os dois é divertida e, ao mesmo tempo, alarga alguns dos sentidos da série: assim como em outros momentos do universo Known Space, de Niven, as fêmeas alienígenas são animalizadas. Mas Kit e as amigas que ela libera mais tarde do campo de stasis são de uma era anterior às manipulações dos machos da espécie, e reivindicam bastante. Tantas fêmeas em volta do humano permitem a brincadeira com o título (gíria para “prostíbulo” ou “zona”, como diríamos no Brasil), mas a verdade é que a história se concentra no humor e na aventura (quando os militares kzinti retornam ao habitat para dar um destino ao prisioneiro). Kit acaba sendo uma personagem especial. Gostei do livro como um todo.

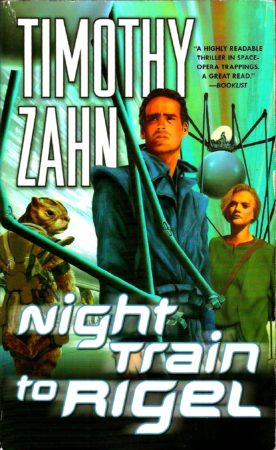

Arte de capa de Jim Burns.

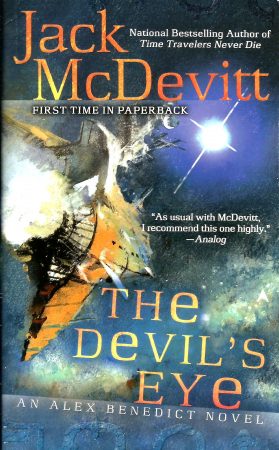

Night Train to Rigel, de Timothy Zahn. Nova York: Tor Books, 2006 [2005], 326 páginas. Arte de capa de Jim Burns. Paperback. Timothy Zahn, a quem já tive a oportunidade de entrevistar, é conhecido no Brasil pela Trilogia Thrawn, de romances originais atrelados a Star Wars, mas ele teve antes uma carreira associado à revista Analog. Cedo, fez a transição para a FC de aventura e space opera, mas uma série de space opera militar como a sua série Cobra (inédita aqui) não é necessariamente incompatível com a FC hard.

Antes de pegar a Trilogia Thrawn, resolvi ler este romance de conceito diferente, que brinca com o elemento mobilidade da space opera: a tecnologia que conecta os mundos de uma comunidade galáctica futura não são naves espaciais que viajam mais rápido que a luz, mas um trem que percorre um caminho entre as dimensões. Ao mesmo tempo, evoca as histórias de suspense do tipo Assassinato no Expresso do Oriente (1934), de Agatha Christie. A história, inclusive, abre como o protagonista Frank Compton, um agente secreto com um passado meio desastrado, tropeçando em um assassinato, antes de embarcar no trem interestelar. A sidekick de Compton é uma jovem especialista na cultura das Spiders que controlam o transporte. Também presente na arte de Burns na capa, o sujeitinho peludo à esquerda é um alienígena de uma cultura que tem a arma manual como símbolo social máximo (talvez um cowboy animalizado, para efeito de sátira ao apego americano pelas armas de fogo?). No comboio que não permite armas, eles usam réplicas inertes — exceto pelo fato de que atentados acontecem e investigações tentam descobrir quem deseja impedir o trabalho de Compton. A trilha leva à descoberta de um contrabando de caças estelares, para emprego em um conflito que deve ser evitado a todo custo. Nesse ponto, é preciso desembarcar do trem e chegar a algum lugar. Neste caso, um planeta em que existe um fungo inteligente e manipulador de vontades, a ameaça maior por trás do conflito. Outra ideia bem pulp, que remete àquela FC de aventuras da era de ouro da FC americana. A história só teria a ganhar se os protagonistas tivessem um pouco mais de vibração ou carisma, ou se a atmosfera de fato replicasse algo do charme do romance de Christie. Outra doação de Alfredo Keppler.

O Fruto Maduro da Civilização + O Éter Inconsútil, de Ivan Carlos Regina. São Paulo: Editora Patuá, Coleção Futuro Infinito, 2019, 220/364 páginas. Introduções do autor e de Karina Elizabeth Vázquez. Texto de orelha de Luiz Bras. Capas de Teo Adorno. Brochura. Ivan Carlos Regina é uma das figuras centrais da Segunda Onda da FC Brasileira. Sócio fundador do Clube de Leitores de Ficção Científica, foi muito ativo no fanzine Somnium. Publicou profissionalmente pela primeira vez na antologia de Gumercindo Rocha Dorea, Enquanto Houver Natal… (1989), com “Pode Acontecer com você na Noite de Natal”. Mais tarde, Dorea incluiu a sua coletânea O Fruto Maduro da Civilização (1993), com 19 textos, na mesma coleção Ficção Científica GRD. O livro ressurgiu em 2019 como parte deste volume completado por O Éter Inconsútil, a segunda coletânea do autor. Em nenhum lugar do novo livro há a menção da sua publicação anterior pelas Edições GRD — exatamente o tipo de coisa que tem enfurecido Dorea ao longo de seis das suas nove décadas de vida.

O Fruto Maduro da Civilização + O Éter Inconsútil, de Ivan Carlos Regina. São Paulo: Editora Patuá, Coleção Futuro Infinito, 2019, 220/364 páginas. Introduções do autor e de Karina Elizabeth Vázquez. Texto de orelha de Luiz Bras. Capas de Teo Adorno. Brochura. Ivan Carlos Regina é uma das figuras centrais da Segunda Onda da FC Brasileira. Sócio fundador do Clube de Leitores de Ficção Científica, foi muito ativo no fanzine Somnium. Publicou profissionalmente pela primeira vez na antologia de Gumercindo Rocha Dorea, Enquanto Houver Natal… (1989), com “Pode Acontecer com você na Noite de Natal”. Mais tarde, Dorea incluiu a sua coletânea O Fruto Maduro da Civilização (1993), com 19 textos, na mesma coleção Ficção Científica GRD. O livro ressurgiu em 2019 como parte deste volume completado por O Éter Inconsútil, a segunda coletânea do autor. Em nenhum lugar do novo livro há a menção da sua publicação anterior pelas Edições GRD — exatamente o tipo de coisa que tem enfurecido Dorea ao longo de seis das suas nove décadas de vida.

O Fruto Maduro da Civilização abre com o “Manifesto Antropofágico da Ficção Científica Brasileira” (primeiro publicado no Somnium em 1988), texto que merece ser sempre revisitado para um entendimento da Segunda Onda e do tupunipunk (cyberpunk tupiniquim). Com sua evocação de misticismo hindu e de uma contracultura nacional, “Ananda: O Homem que Purpurava” é um dos contos do livro que também se qualifica como tupinipunk. Assim como o conto-manifesto “O Caipora Capira”, importante para entendermos como as ideias do manifesto casam com a proposta estilística e as intenções satíricas do autor, além das suas influências modernistas e tropicalistas. No plano do estilo, é um dos mais ousados de um livro de narrativas experimentais e intenções vanguardistas. Os premiados “Pela Valorização da Vida” e “A Derradeira Publicidade do Hebefrênico Alfredo” são alegorias modernistas da alienação das relações e da comodificação da vida humana que ampararam manipulações consumistas que vão além da publicidade. Num plano oposto ao da denúncia aberta, narrativas anedóticas como “O Tempo É um Carrasco Impiedoso” satirizam as formulações mais clichês da FC anglo-americana, outro tópico do manifesto. “Solange Súcuba Salva Sibarita Sexual” e “O Robô que Era Chato de se Ouvir e Todo Mundo Evitava sua Frequência” são poemas rimados, muito sarcásticos, e a poesia também invade outros textos, como “T-Vírus”. Fecha o primeiro livro o notável “O Fruto Maduro da Civilização”, mais curto que a média e extremamente contundente na denúncia do homem moderno e sua falta de volição e degradação física causadas pelo nosso estilo de vida. Eu o incluí na minha antologia Os Melhores Contos Brasileiros de Ficção Científica: Fronteiras (Devir Brasil; 2010).

A introdução de Karina Vásquez, da University of Alabama, em O Éter Inconsútil, vincula a abordagem de Regina ao neobarroco latino-americano e elogia a sua postura crítica. A coletânea traz 31 textos, um punhado visto antes em antologias. É interessante que, décadas depois, haja remissões claras a textos anteriores: “O Filho do Caipora Caipira” e “Ananda Comes Back”, além de “A Volta do Robô que Era Chato”, em diálogo com aquelas primeiras explorações fundadoras do Movimento Antropofágico da FC Brasileira. “Pequena História do Passado”, do mesmo modo, torna a explorar uma escala de neurose como definidora da experiência da modernidade vista antes em “A Derradeira Publicidade do Hebefrênico Alfredo”. A tendência anedótica e o melodrama pós-modernista reaparecem em “Amor de Lata Não Mata”, em que um robô desorientado vira babá de bebês na nave colonizadora que inesperadamente os gerou a partir do seu banco de embriões. “Balada do Cárcere de Celulose” é uma novidade: conto mainstream, curto, intimista e sombrio, ensaio de uma voz narrativa sólida e livre de experimentalismos. “Pode Acontecer com você na Noite de Natal” está neste livro, assim como “Rosa dos Ventos de Luz” (1998), este um conto ufológico, delicado, místico e, novamente, resgatando uma contracultura nacional expressiva, pacata e associada a uma das influências de Regina: a Tropicália (também presente em obras tupinipunks como Silicone XXI, de Alfredo Sirkis). “A Oportunidade Perdida por uns É a Oportunidade Ganha por Outros” é outra narrativa irônica, menos experimental ou formalista, na qual se expressam melhor influências como Robert Sheckley e Philip K. Dick. Algo semelhante se dá com “Aliens Deliriuns”, “Amarelo e Vermelho” (combinando FC da Golden Age com medicina alternativa, e dedicado à escritora Finisia Fideli), “Jairzinho” e a assemblage “Letters from Tomorrow”, colagem de vários textos, alguns vistos previamente. “Negro Laranja” é outra novidade: irônico conto de fantasia, com direito a um cerco medieval e a dragões, também em primeira pessoa como outras narrativas no livro. “O Último dos Bagos Roxos” incorpora outros procedimentos ao arsenal pós-modernista de Regina: o sexo explícito e a prosa brutalista de “mundo cão”, em uma caracterização de mesquinha figura política (tomada a partir de uma expressão “folclórica” de Fernando Collor de Mello) que remete tanto à ficção pop nacional da década de 1970, e à atual ficção pós-Mensalão de desencanto político e social. A brincadeira com o sexo também está em “O Centro Estelista”, uma sátira sexual de “Flores para Algernon” (1959), de Daniel Keyes, e mais um exercício de irreverência e iconoclastia (outro tópico do manifesto). “Ressuscitol”, escrito como uma bula de remédio, retorna à veia experimentalista e irônica, assim como “Clonaram el Rei” — um sketch de ventriloquismo com diálogos rimados. Destaques do livro são “Sete Vezes Homem, Sete Vezes Besta”, outra assemblage que explora fragmentos de épocas e lugares diferentes no mundo, e “Manduruvá É o Pai de Todos”, talvez delírio paranoico do narrador, mas com imagens inquietantes que reforçam a condenação comum em Regina, dos descaminhos da sociedade. Paradoxalmente positivo, “MOMA: Minha Organização Mundial de Animais” dá voz a sete espécies da Terra, o Homo sapiens sendo só uma delas, e termina com um comentário metaficcional que ampara outro ponto comum no autor: a conclamação para a mudança. Um favorito, “Teviterone” também é metaficcional e com uma sugestão de auto-refente (além de um toque de paródia do V’ger de Jornada nas Estrelas: O Filme): um poeta em futuro próximo acaba encontrando um robô-redator automático, o The Writer One, programado para escrever pulp fiction barata e que, ao ganhar consciência, assume uma prosa existencialista, com o poeta assumindo o seu manto de pulp writer depois da eutanásia do aparelho. Está lá com peças metaficcionais que expressam a tensão entre o enfoque modernista e o popular entre nossos autores de FC: “Pequenas Histórias do Tempo” (1994) e “Paperback Writer” (1994), de Braulio Tavares, e “Director’s Cut” (2008), de Fábio Fernandes.

A introdução de Karina Vásquez, da University of Alabama, em O Éter Inconsútil, vincula a abordagem de Regina ao neobarroco latino-americano e elogia a sua postura crítica. A coletânea traz 31 textos, um punhado visto antes em antologias. É interessante que, décadas depois, haja remissões claras a textos anteriores: “O Filho do Caipora Caipira” e “Ananda Comes Back”, além de “A Volta do Robô que Era Chato”, em diálogo com aquelas primeiras explorações fundadoras do Movimento Antropofágico da FC Brasileira. “Pequena História do Passado”, do mesmo modo, torna a explorar uma escala de neurose como definidora da experiência da modernidade vista antes em “A Derradeira Publicidade do Hebefrênico Alfredo”. A tendência anedótica e o melodrama pós-modernista reaparecem em “Amor de Lata Não Mata”, em que um robô desorientado vira babá de bebês na nave colonizadora que inesperadamente os gerou a partir do seu banco de embriões. “Balada do Cárcere de Celulose” é uma novidade: conto mainstream, curto, intimista e sombrio, ensaio de uma voz narrativa sólida e livre de experimentalismos. “Pode Acontecer com você na Noite de Natal” está neste livro, assim como “Rosa dos Ventos de Luz” (1998), este um conto ufológico, delicado, místico e, novamente, resgatando uma contracultura nacional expressiva, pacata e associada a uma das influências de Regina: a Tropicália (também presente em obras tupinipunks como Silicone XXI, de Alfredo Sirkis). “A Oportunidade Perdida por uns É a Oportunidade Ganha por Outros” é outra narrativa irônica, menos experimental ou formalista, na qual se expressam melhor influências como Robert Sheckley e Philip K. Dick. Algo semelhante se dá com “Aliens Deliriuns”, “Amarelo e Vermelho” (combinando FC da Golden Age com medicina alternativa, e dedicado à escritora Finisia Fideli), “Jairzinho” e a assemblage “Letters from Tomorrow”, colagem de vários textos, alguns vistos previamente. “Negro Laranja” é outra novidade: irônico conto de fantasia, com direito a um cerco medieval e a dragões, também em primeira pessoa como outras narrativas no livro. “O Último dos Bagos Roxos” incorpora outros procedimentos ao arsenal pós-modernista de Regina: o sexo explícito e a prosa brutalista de “mundo cão”, em uma caracterização de mesquinha figura política (tomada a partir de uma expressão “folclórica” de Fernando Collor de Mello) que remete tanto à ficção pop nacional da década de 1970, e à atual ficção pós-Mensalão de desencanto político e social. A brincadeira com o sexo também está em “O Centro Estelista”, uma sátira sexual de “Flores para Algernon” (1959), de Daniel Keyes, e mais um exercício de irreverência e iconoclastia (outro tópico do manifesto). “Ressuscitol”, escrito como uma bula de remédio, retorna à veia experimentalista e irônica, assim como “Clonaram el Rei” — um sketch de ventriloquismo com diálogos rimados. Destaques do livro são “Sete Vezes Homem, Sete Vezes Besta”, outra assemblage que explora fragmentos de épocas e lugares diferentes no mundo, e “Manduruvá É o Pai de Todos”, talvez delírio paranoico do narrador, mas com imagens inquietantes que reforçam a condenação comum em Regina, dos descaminhos da sociedade. Paradoxalmente positivo, “MOMA: Minha Organização Mundial de Animais” dá voz a sete espécies da Terra, o Homo sapiens sendo só uma delas, e termina com um comentário metaficcional que ampara outro ponto comum no autor: a conclamação para a mudança. Um favorito, “Teviterone” também é metaficcional e com uma sugestão de auto-refente (além de um toque de paródia do V’ger de Jornada nas Estrelas: O Filme): um poeta em futuro próximo acaba encontrando um robô-redator automático, o The Writer One, programado para escrever pulp fiction barata e que, ao ganhar consciência, assume uma prosa existencialista, com o poeta assumindo o seu manto de pulp writer depois da eutanásia do aparelho. Está lá com peças metaficcionais que expressam a tensão entre o enfoque modernista e o popular entre nossos autores de FC: “Pequenas Histórias do Tempo” (1994) e “Paperback Writer” (1994), de Braulio Tavares, e “Director’s Cut” (2008), de Fábio Fernandes.

Regina deu a entender que a trajetória do protagonista de “Teviterone” seria semelhante à sua, da prática poética radical, vanguardista, a uma abertura ao narrar mais natural, e realmente me encantou a emergência de uma prosa literária sólida, brasileira, elegante e inteligente presente nesse e em outros contos. Mas não se deixe enganar — em O Éter Inconsútil ainda há muito experimentalismo e os elementos buscados por ele desde a década de 1980, expressos no “Manifesto Antropofágico”. Um dos principais lançamentos de 2019 e o resgate da obra de um autor que merece consideração crítica aprofundada e maior reconhecimento.

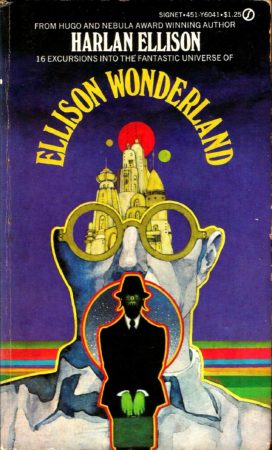

Arte de capa de Bob Pepper.

Ellison Wonderland, de Harlan Ellison. Nova York: Signet, 1974 [1962], 178 páginas. Arte de capa de Bob Pepper. Paperback. Esta é uma das primeiras coletânea de contos de Ellison, doada por Alfredo Keppler. Na introdução, o renomado autor inglês, muito vinculado à televisão e ao cinema, conta que foi para Hollywood com uma mão na frente e outra atrás, e a venda deste livro teria sido um refresco necessário naquele momento. Lembra ainda como uma resenha de Dorothy Parker na The New Yorker alterou o rumo de sua carreira. São 16 histórias de FC e fantasia pulp publicadas em revistas menos conhecidas, como Fantastic Universe, Rogue Magazine, Infinity Science Fiction, Science-Fantasy Magazine e Space Travel Magazine. Umas poucas apareceram em Amazing Stories e If: Worlds of Science Fiction — testemunho, na verdade, de um autor prolífico e singular.

Na primeira história, “Commuter’s Problem”, um cara comum da nossa realidade, meio sem opções na vida, começa a enxergar uma outra realidade que se cruza com a nossa, seguindo as pistas que aparecem e indo parar em um outra planeta que usa secretamente o nosso como colônia de férias e válvula de pressões sociais. Ao ser descoberto, é que os seus problemas começam — para não ser morto, precisa convencer as autoridades locais de poderia ter lugar nessa outra sociedade. “Do-It-Yourself” tem uma mulher insatisfeita fazendo uso de uma empresa especializada em eliminar cônjuges, por meio de um kit entregue a domicílio. Um conto meio Além da Imaginação, com tipo de conceito visto em Richard Matheson e Stephen King, explicitando a falta de valores da sociedade moderna. “The Silver Corridor” apresenta outra empresa especializada em morte — a organização de duelos, neste caso —, mas no futuro. Os duelistas são dois cientistas rivais em um jogo de xadrez mortal, numa história de imagens inquietantes, com um final irônico e violento. “All the Sounds of Fear” tem um ator de imersão como protagonista, um homem que vai parar em um sanatório mental, culpado de um crime de morte. É uma história de horror sobre dissociação de identidade. “Gnomebody”, por sua vez, é um conto de humor — sobre um gnomo atrapalhado e de sotaque irlandês, é claro. “The Sky Is Burning” é uma FC de fim de mundo, com alienígenas que vem morrer na Terra, perante o fim do universo — escrita com seriedade e brevidade. Ambientado em uma nave espacial, “Mealtime” é bem mais irônico, sobre um planeta como aquele de Poul Anderson em “Iron”, que rejeita os humanos da sua tripulação, como alimento — contraponto a toda uma conversa de chauvinismo humano, de alguns deles. Em “The Very Last Day of a Good Woman” um sujeito descobre que o holocausto nuclear vem aí, e vai à caça de uma mulher, que encontra em um bar, resultando em um final estranhamente terno, e irônico, é claro. “Battlefield” mostra um futuro em que as guerras são disputadas na Lua. As descrições épicas e tecnológicas mascaram a verdadeira natureza, mesquinha e pequena, do conflito, em outro conto que satiriza valores distorcidos. Em “Deal from the Bottom” um prisioneiro no corredor da morte aguardando sua execução, faz um incomum trato com o diabo. “The Wind Beyond the Mountains” é uma FC de exploração espacial com tripulantes de uma nave que se aproximam demais do alienígena que capturaram para levar à Terra, na esperança de justificarem o seu empreendimento exploratório. “Back to the Drawing Boards” narra como um robô abusado em seus direitos acaba adquirindo o suficiente para comprar o governo da Terra e virar o jogo — história com reviravolta final, como várias outras no livro. “Nothing for my Noon Meal” é outra FC sobre húbris e de como a aventura humana em outro planeta não triunfa. Mais curto, “Hadj” tem um sentido semelhante, quando uma delegação da Terra vai ao planeta dos Mestres do Universo. “Rain, Rain, Go Away” tem um burocrata massacrado às voltas com um novo dilúvio. Fechando a coletânea, o ambientado em Marte “In Lonely Lands” é mais filosófico.

Além de Robert Sheckley e Philip K. Dick, Harlan Ellison é outro autor que partilha uma identidade programática com o nosso Ivan Carlos Regina, na crítica mordaz aos azares humanos, sem se esquivar de um certo moralismo incisivo e necessário.

Duelo dos Mundos, de Paul Koenig. Rio de janeiro: Tecnoprint, Série Futurâmica N.º 1, s.d., 140 páginas. Livro de bolso. Na grupo do Facebook “Edições de Ouro-Tecnoprint“, Pedro Lucas Silva Santana levantou a possibilidade deste livro ter sido escrito por um brasileiro, sob pseudônimo. Dioberto Souza invocou Quim Thrussel, um especialista em quadrinhos e edições populares nacionais, muito ativo na blogosfera e no Facebook, e este me pediu para opinar. Como eu tinha o livro aqui, doado pelo filho do escritor da Primeira Onda, Clóvis Garcia, resolvi ler e tirar a prova. O livro apresenta um futuro em que a humanidade, pela aplicação do ensino hipnótico e de uma língua universal criada artificialmente, apresenta-se política e culturalmente unificada. O meio de transporte interplanetário são discos voadores e a civilização humana é ameaçada por naves marcianas esféricas, situação de guerra interplanetária que ecoa, inclusive no título, a novela de H. G. Wells, A Guerra dos Mundos (1897). O enredo envolve o herói, um agente secreto chamado Meneson, sendo capturado pelos marcianos e conhecendo uma garota chamada Mari Silvan, para participar marginalmente de um deus ex-machina apocalíptico — que torna inútil toda a missão do herói, de fundamentar a construção de um raio da morte chamado “calorato”; a humanidade queda sob o controle marciano. O objetivo dos alienígenas: usar os humanos como cobaias em um experimento de aceleração evolutiva da mente, o que soa surpreendentemente positivo. Em toda a novela, a ação é confusa e a ciência ginasial ou ausente.

Duelo dos Mundos, de Paul Koenig. Rio de janeiro: Tecnoprint, Série Futurâmica N.º 1, s.d., 140 páginas. Livro de bolso. Na grupo do Facebook “Edições de Ouro-Tecnoprint“, Pedro Lucas Silva Santana levantou a possibilidade deste livro ter sido escrito por um brasileiro, sob pseudônimo. Dioberto Souza invocou Quim Thrussel, um especialista em quadrinhos e edições populares nacionais, muito ativo na blogosfera e no Facebook, e este me pediu para opinar. Como eu tinha o livro aqui, doado pelo filho do escritor da Primeira Onda, Clóvis Garcia, resolvi ler e tirar a prova. O livro apresenta um futuro em que a humanidade, pela aplicação do ensino hipnótico e de uma língua universal criada artificialmente, apresenta-se política e culturalmente unificada. O meio de transporte interplanetário são discos voadores e a civilização humana é ameaçada por naves marcianas esféricas, situação de guerra interplanetária que ecoa, inclusive no título, a novela de H. G. Wells, A Guerra dos Mundos (1897). O enredo envolve o herói, um agente secreto chamado Meneson, sendo capturado pelos marcianos e conhecendo uma garota chamada Mari Silvan, para participar marginalmente de um deus ex-machina apocalíptico — que torna inútil toda a missão do herói, de fundamentar a construção de um raio da morte chamado “calorato”; a humanidade queda sob o controle marciano. O objetivo dos alienígenas: usar os humanos como cobaias em um experimento de aceleração evolutiva da mente, o que soa surpreendentemente positivo. Em toda a novela, a ação é confusa e a ciência ginasial ou ausente.

Não há menções a Koenig nas enciclopédias de FC anglo-americana e francesa mais conhecidas, e a internet não revela nada. A principal pista de que se trata de pseudônimo de um autor brasileiro está no artifício de, na sua variação do esperanto, terminar os nomes masculinos substituindo (ou somando) alguma sílaba ou letra final pela desinência “-on”, e os femininos por “-an”. Desse modo: Meneson (Meneses?), Pradon (Prado), Machadon (Machado), Campon (Campos), Nuneson (Nunes), Teleson (Teles) e Silvan (Silva). Segundo o Catálogo de Ficção Científica em Língua Portuguesa: 1921-1993 (1994), de R. C. Nascimento, Paul Koenig também é autor de Os Piratas de Vênus, na mesma coleção. Um brasileiro publicado na Série Futurâmica, com o seu próprio nome, foi Orígenes Lessa, com A Desintegração da Morte. Também foi publicado na Coleção Fantastic, da mesma Tecnoprint/Ediouro.

Quadrinhos

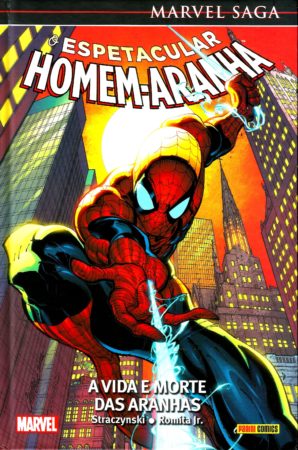

Arte de J. Scott Campbell & Tim Thowsend.

Marvel Saga: Espetacular Homem-Aranha: A Vida e a Morte das Aranhas, de J. Michael Straczynski (texto) & John Romita Jr. (arte). Barueri-SP: Panini Comics, 2020, 232 páginas. Arte de capa de Scott Campbell & Tim Thowsend. Capa dura. No terceiro volume da coleção dedicada à passagem de Straczynski pela Marvel, Peter Parker sonha com o Dr. Estranho — que o informa das consequências do seu encontro anterior com uma aranha mítica, em outra dimensão. Ele mal tem tempo de respirar, e surge uma espécie de vespa negra com forma de mulher e chamada Shathra, para matá-lo, forçando-o a lutar e a fugir. A criatura assume a identidade de uma jovem chamada Sharon, que se dedica a difamar a figura do Homem-Aranha, afirmando-se uma ex-amante dele. Com esta situação base, o autor não só expande a sua nova mitologia do herói, como explora a questão contemporânea da difamação e da sede de fofocas dos tabloides — impressos ou televisivos. Os toques de Straczynski são sempre fabulosos, como o Aranha detonado pela vespa indo se refugiar em uma exposição de “aracnomania” num museu de história natural. Quando o empresário Ezekiel Sims intervém, a aventura vai parar na África, em uma alusão à deusa-aranha Anansi, aquela mesma do romance de Neil Gaiman, e, na mitologia de Straczynski, a origem das características do Homem-Aranha.

Em outra aventura presente no volume, Peter vai a Los Angeles atrás de Mary Jane, mas se depara, ainda no aeroporto, com uma encrenca de muita ambiguidade moral envolvendo o Dr. Destino e o Capitão América. Logo depois, a história “O Escavador” combina um monstro mutante com a máfia italiana, em mais um roteiro divertido e inteligente, que parece muito verdadeiro em suas reflexões sobre crime e família, nas mãos de Straczynski — que é de Nova Jersey, não esqueçamos. Muito bom.

J. Kendall: Aventuras de uma Criminóloga N.º 148. São Paulo: Mythos Editora, setembro/outubro de 2020, 258 páginas. Tradução de Júlio Schneider. Brochura. Na primeira história deste volume duplo, “Carne de Açougue”, desenhada por Ernesto Michelazzo, a criminologista Julia Kendall atende ao apelo de uma amiga de infância, abusada fisicamente pelo marido açougueiro. Contudo, o caso logo se transforma em uma investigação de assassinato, que revela a vida dupla do marido e um inesperado e trágico triângulo amoroso, que, como de hábito nesta série, expressa uma ironia cortante quanto à violência, e sonda o caráter surpreendente e inesperado da vida.

J. Kendall: Aventuras de uma Criminóloga N.º 148. São Paulo: Mythos Editora, setembro/outubro de 2020, 258 páginas. Tradução de Júlio Schneider. Brochura. Na primeira história deste volume duplo, “Carne de Açougue”, desenhada por Ernesto Michelazzo, a criminologista Julia Kendall atende ao apelo de uma amiga de infância, abusada fisicamente pelo marido açougueiro. Contudo, o caso logo se transforma em uma investigação de assassinato, que revela a vida dupla do marido e um inesperado e trágico triângulo amoroso, que, como de hábito nesta série, expressa uma ironia cortante quanto à violência, e sonda o caráter surpreendente e inesperado da vida.

“Atrás das Grades”, desenhada por Antonio Marinetti, faz a heroína se infiltrar, sob disfarce de prisioneira, em uma penitenciária para desbaratar as atividades da viúva de um chefão das drogas. Isso acontece depois que uma corajosa detetive disfarçada é morta ao ser descoberta. Em conjunto, as duas narrativas exploram a capacidade da mulher de cometer crimes, mas carregando consigo questões e dramas próprios da condição feminina — incluindo momentos de lesbianismo e da problemática da prisioneira que é mãe. Se a primeira história aborda a carência de valores da classe média, a segunda desce ao submundo da mulher no crime. Os escritores Giancarlo Berardi e L. Calza e Maurizio Mantero incorporam a reflexão social na sua ficção de crime com ambiguidade e inteligência, fazendo, por exemplo, uma abusiva carcereira salvar o dia.

—Roberto Causo

O Ovo do Tempo, de Finisia Fideli. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1994], 477kb. Prefácio à coleção por Ana Rüsche

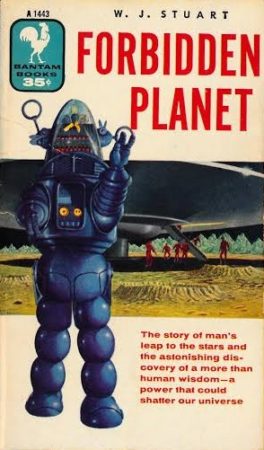

O Ovo do Tempo, de Finisia Fideli. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1994], 477kb. Prefácio à coleção por Ana Rüsche Forbidden Planet, W. J. Stuart (Philip MacDonald). Nova York: Bantam Books, 1956, 184 páginas. Paperback

Forbidden Planet, W. J. Stuart (Philip MacDonald). Nova York: Bantam Books, 1956, 184 páginas. Paperback Patrulha para o Desconhecido, de Roberto de Sousa Causo. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1991], 519kb. Prefácio da coleção por Ana Rüsche. Posfácio do autor

Patrulha para o Desconhecido, de Roberto de Sousa Causo. Pontes Gestal, SP: Plutão Livros, Coleção Ziguezague, 1.ª edição eletrônica, dezembro de 2019 [1991], 519kb. Prefácio da coleção por Ana Rüsche. Posfácio do autor

Screening Space: The American Science Fiction Film, de Vivian Sobchack. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 3.ª edição, 1999 [1997, 1980], 346 palavras. Trade paperback

Screening Space: The American Science Fiction Film, de Vivian Sobchack. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 3.ª edição, 1999 [1997, 1980], 346 palavras. Trade paperback

O documentário sobre a última temporada, Game of Thrones: The Last Watch (2019), exibido na HBO, plantou atrás da minha orelha uma pulga em particular: Martin teria sido pago para não terminar a sua heptalogia. O objetivo seria evidenciado pela imagem no documentário, dos scripts sendo destruídos numa shredding machine, logo depois da primeira sessão de leitura com os atores principais: era preciso guardar segredo absoluto quanto às várias situações climáticas explorados na temporada. Extras e figurantes chegavam às filmagens sem saber o que deveriam fazer, sendo instruídos na hora e no local. De modo tão semelhante que devia estar integrado às preocupações de Benioff & Weiss, também seria preciso eliminar qualquer descontentamento que os espectadores pudessem nutrir, se confrontados com desenvolvimentos e finais diferentes, que existissem na página literária.

O documentário sobre a última temporada, Game of Thrones: The Last Watch (2019), exibido na HBO, plantou atrás da minha orelha uma pulga em particular: Martin teria sido pago para não terminar a sua heptalogia. O objetivo seria evidenciado pela imagem no documentário, dos scripts sendo destruídos numa shredding machine, logo depois da primeira sessão de leitura com os atores principais: era preciso guardar segredo absoluto quanto às várias situações climáticas explorados na temporada. Extras e figurantes chegavam às filmagens sem saber o que deveriam fazer, sendo instruídos na hora e no local. De modo tão semelhante que devia estar integrado às preocupações de Benioff & Weiss, também seria preciso eliminar qualquer descontentamento que os espectadores pudessem nutrir, se confrontados com desenvolvimentos e finais diferentes, que existissem na página literária.

Doomsday Book, de Connie Willis. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, 2001 [1992], 446 páginas. Ilustração de frontispício de Jerry Vanderstelt. Introdução de Pamela Sargent. Hardcover.

Doomsday Book, de Connie Willis. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, 2001 [1992], 446 páginas. Ilustração de frontispício de Jerry Vanderstelt. Introdução de Pamela Sargent. Hardcover.  Adaptação do Funcionário Ruam, de Mauro Chaves. São Paulo: Editora Perspectiva, Coleção Paralelos, 1975, 118 páginas.

Adaptação do Funcionário Ruam, de Mauro Chaves. São Paulo: Editora Perspectiva, Coleção Paralelos, 1975, 118 páginas.

Eugenia: Esbozo novelesco de costumbres futuras, de Eduardo Urzaiz. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, 134 páginas. Introdução de Carlos Peniche Ponce. Livro de Bolso.

Eugenia: Esbozo novelesco de costumbres futuras, de Eduardo Urzaiz. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, 134 páginas. Introdução de Carlos Peniche Ponce. Livro de Bolso.