Histórias em quadrinhos nacionais dominaram as minhas leituras em novembro, numa investigação da interface entre fanzine e publicação profissional, e de quadrinhos autorais e de auto-expressão. Também destaco a novela de horror cósmico de Ramiro Giroldo e uma antologia de fantasia e ficção científica ambientada na Bahia.

Arte de capa de Vincent Di Fate.

Space Opera, de Brian Aldiss, ed. Nova York: Berkley Medallion, 1977 [1974], 344 páginas. Arte de capa de Vincent Di Fate. Paperback. Esta antologia montada por Aldiss (1925-2017) na Inglaterra e publicada dos dois lados do Atlântico foi fundamental para dar um novo fôlego à space opera dentro da ficção científica, repensada como um espaço de autorreferência nostálgica dentro do gênero e modo de evocar temas grandiosos com uma linguagem pulp. Aldiss chega a dizer que a space opera já estaria morta, naquela altura. Abre, na seção “Será Tudo uma Ilusão”, com um conto de Robert Sheckley, de quem Aldiss era fã: “Zirn Left Unguarded…” (1972). Apresenta o tipo de uso gozador dos ícones da FC próprio de Sheckley, mas está longe de ser space opera. Já “Honeymoon in Space” (1901), de George Griffith, tem aventura o suficiente para ser lido como um precursor do subgênero. A história é parte de uma série reunida em romance fix-up. E “Tonight the Sky Will Fall” (1952), de Daniel F. Galouye, é uma novela intrigante, com algo de thriller e ambientada apenas na Terra; space opera apenas na acepção muito particular de Aldiss.

A seção “‘Precipices of Light that Went Forever Up…’“ abre com “The Star of Life” (1959), de Edmund Hamilton, pioneiro da space opera e criador do conceito do império galáctico, aqui em uma expedição a um astro estranho, em uma narrativa também mais limitada do que o esperado. “After Ixmal” (1962), de Jeff Sutton, é uma curiosa história de conflito mundial vista pelo ponto de vista de uma inteligência artificial megalomaníaca. E “Sea Change” (1956), de Thomas N. Scortia, trata de robôs que se unem para abandonar a humanidade e partir do Sistema Solar para as estrelas.

A seção “Exile Is Our Lot” traz quatro textos, e o primeiro é “Colony” (1953), de Philip K. Dick, expressão de paranoia em que, numa colônia planetária, um alien metamorfo ataca os colonos. É seguido de um excerto do romance The Sword of Rhiannon (1953), de Leigh Brackett, outro grande nome da primeira fase da space opera e a única mulher no livro. “All Summer in a Day” (1953), de Ray Bradbury, é tocante narrativa ambientada em uma colônia planetária em que chove há uma geração, e ninguém acredita na existência do sol… Nada de space opera, porém. Jack Vance escreveu muito dentro do subgênero, mas o seu “The Mitr” (1953) é justamente mais bradburiano que aventuresco. A última seção é “The Godlike Machines”, aberta com uma história de A. E. van Vogt, “The Storm” (1943), outro autor favorito de Aldiss (junto com Bradbury e Dick). Nessa noveleta, humanos fazem contato com uma civilização de robôs que se instalou na Grande Nuvem de Magalhães. Em “The Paradox Men” (1949), de Charles Harness, os homens-máquina se unem para abandonar a humanidade e partir para as estrelas. Curto, “Time Fuze” (1954), de Randall Garrett, coloca um terrível dilema sobre a tripulação da primeira nave com propulsão mais rápida que a luz: na primeira viagem, descobre-se que ela tem o “efeito colateral” de transformar sóis em novas… “The Last Question” (1956), de Isaac Asimov, é um conto muito reproduzido, sobre um computador construído por uma civilização galáctica e que assume poderes quase divinos. Obviamente, a baliza de Aldiss para esta antologia difere muitas vezes do que entendemos por space opera, ficando a impressão de que ele a usou mais para promover alguns autores de sua preferência.

Arte de capa de Hanuka Andrade.

Estranha Bahia, de Ricardo Santos, Alec Silva & Rochett Tavares, eds. Salvador: EX! Editora, 2019, 192 páginas. Arte de capa de Hanuka Andrade. Brochura. Esta antologia original é obviamente um projeto ambicioso, tanto pela qualidade gráfica quanto pela extensão das narrativas que reúne sob o tema regional, explorando a paisagem física e cultural de um dos estados mais antigos do Brasil. Deve se enquadrar, a partir da definição do pesquisador Alexander Meireles da Silva, dentro da tendência dominante da Quarta Onda da Ficção Científica Brasileira — diversidade étnica/sexual, e regionalidades. Ela conserva, porém, a remissão à ficção pulp, própria da Terceira Onda. De saída, chama a atenção a mistura de ficção de detetive e ficção científica de “Raças”, de Ricardo Santos, com seu verniz cyberpunk em uma narrativa dinâmica sobre alienígenas que convivem conosco — metáfora para o quanto os turistas estrangeiros determinariam a política e a segurança de Salvador. Em contraste, a noveleta “Canudos XXI”, de Isabelle Neves, é uma narrativa de horror que se lastreia nas atrocidades de Canudos e apresenta um menino que, na comunidade de Nova Canudos em 1997 (cem anos após o massacre), enfrenta a Morte, que vem cobrar uma dívida. Uma das melhores histórias do livro.

“Joel das Almas” também é ficção de horror, mas em tom bem diferente. Um conto mais urbano e envolvendo terreiros de umbanda e um caçador de demônios. A autora é a gaúcha Evelyn Postali. Mais horror está em “O Profeta do 666”, de Tarcísio José da Silva, narrativa claustrofóbica de um jornalista obrigado, por uma aparição, a relatar em quatorze segmentos os fatos violentos e sobrenaturais ocorrido em um antigo quarto de pensão. Os editores agruparam o horror como núcleo da antologia, fechado por uma quarta história, “Enterrados a Respirar”, do autor português Alexandre Cthulhu. Na história, um político corrupto português arranja uma amante brasileira e se torna alvo da vingança do marido traído, executada com muitas reviravoltas em uma propriedade baiana.

Se a FC abriu a antologia, é a fantasia que a fecha. “Em Busca da Disgraça da Pedra Azul”, da catarinense Cristiane Shwinden, é uma deliciosa história que combina humor, gíria regional e elementos da fantasia épica jogados na Salvador contemporânea: um casal de garotos tem que desvendar charadas e recolher objetos mágicos necessários para invocar as entidades afro que impedirão a invasão de Salvador por um mago gringo. Outro ponto alto da antologia. Mas é a noveleta “Quibungo”, do carioca Rochett Tavares, que a conclui. A história se passa na Bahia do século 17, e o protagonista é um jovem capturado como espólio de guerra na África pelo império de Daomé e enviado ao Brasil, onde eventualmente foge do cativeiro. Seu perseguidor é outro africano, mas um que ganhou o apreço do senhor como capitão do mato, um caçador de fugitivos. Outros personagens são um guerreiro maia e um exu. O conflito que se segue sugere uma narrativa que penetra o território do Brasil Colônia que Christopher Kastensmidt abriu para a fantasia heroica, com a série A Bandeira do Elefante e da Arara. Tavares, porém, impõe o seu próprio projeto, com tom, imagética e evocações culturais próprias, fechando com drama e intensidade uma antologia que merece a atenção do leitor de ficção especulativa.

Arte de capa de Guilherme Augusto.

O Tesouro de Antônio Silvino, de Braulio Tavares. Mossoró-RN: Editora Cordel, Coleção Cordelteca Vol. 32, 2ª edição, 2020 [2018], 20 páginas. Apresentação de Kydelmir Dantas. Arte de capa de Guilherme Augusto. Folheto. Este cordel foi uma das recompensas da campanha de financiamento coletivo da Editora Bandeirola, de São Paulo, que trouxe de volta duas das melhores coletâneas brasileiras de histórias de FC e fantasia que se conhece: A Espinha Dorsal da Memória e Mundo Fantasmo, de Braulio Tavares.

O poema narrativo em sextilhas trata de um ex-cangaceiro que teria a incumbência de guardar um antigo butim, distribuindo-o em confiança a um amigo. Antônio Silvino (1875-1944) realmente existiu e foi objeto de vários cordéis (por Leandro Gomes de Barros, por exemplo). Está representado na arte de capa de José Augusto. Na versão poética de Braulio Tavares, há um esboço biográfico, é claro. Mas o desfecho gira em torno da sua visita ao guardião do tesouro, para reavê-lo.

O poema é construído com o cuidado e a expressividade características de Braulio Tavares, um dos maiores nomes da ficção científica e do conto fantástico brasileiros, de todos os tempos. O final irônico incorpora uma observação sobre a transitoriedade da vida e dos valores que atribuímos às coisas.

Arte de capa de Denis Lenzi.

Red Hookers, de Ramiro Giroldo. São Paulo: Editora Cabana Vermelha, 2020, 144 páginas. Capa de Denis Lenzi. Brochura. Nesta novela de horror, um bom momento da expressão “lovecraftiana” do gênero, e um raríssimo exemplo de livro atrelado a um filme de curta metragem: Red Hookers (2013), dirigido por Larissa Anzoategui e escrito pelo mesmo Ramiro Giroldo, que acontece de ser um destacado pesquisador de ficção científica brasileira, autor de Ditadura do Prazer: Sobre Ficção Científica e Utopia (2013). A produção brasileira participou do H. P. Lovecraft Film Festival, em Portland, OR (nos Estados Unidos). Seu título remete ao conto de Lovecraft, “Horror in Red Hook” (1927). A capa de Denis Lenzi é uma das melhores que já vi, em um livro do gênero, e o book design também agrada.

A história tem outras marcas lovecraftianas, algumas bem explícitas, mas trata-se essencialmente de um romance curto de body horror e horror cósmico. O prólogo narra um ritual envolvendo uma criatura cheia de tentáculos, devorada por uma sacerdotisa que é subsequentemente morta por uma outra. A história acompanha duas irmãs em São Paulo: Karen, a certinha estudiosa, e Karina, sua irmã prostituta e usuária de drogas, vítima de agressão e estupro. O dilema das duas irmãs vai espiralando em torno da boate Red Hookers, que, obviamente, é mais do que um prostíbulo. Envolve a vingança contra “Zebu”, playboy violento, proto-bolsominion e estuprador de Karina; o surgimento de um soro que transforma, monstruosamente, o corpo do usuário; a figura venerável do especialista acadêmico em ocultismo; um grimório antigo, guia dos rituais; uma feminilidade dominante e monstruosa. Solano, amigo das irmãs e também natural da cidade do interior da qual vieram, se aproxima demais de forças que desconhece, motivado pelo desejo de se redimir de um incidente do passado. E Karen, ao entrar na Red Hookers atrás da irmã, pode ter se transformado em nova protagonista do sacrifício.

A prosa do autor é econômica, de eficiência tranquila e direta, raramente perdendo o passo ou deixando de chocar e impressionar o leitor com descrições escatológicas e sangrentas. O mundo que retrata é grotesco, nauseante, irredimível. Ainda assim, os personagens são vivos e envolventes, e a narrativa conduzida com mão segura até o clímax onírico e mais do que satisfatório. Há nesta estreia de Ramiro Giroldo não só a reverência intertextual a Lovecraft e sua criação, mas também respeito pelas lições do horror dos anos oitenta no cinema e na literatura, com uma saudação ao cinema brasileiro de horror e o seu componente escancarado de sexploitation. Fiquei muito bem impressionado, acreditando que Ramiro Giroldo é uma revelação no campo do horror brasileiro. Aguardo novos livros dele, no futuro próximo.

Arte de capa de Ron Walotsky.

Beyond Heaven’s River, de Greg Bear. Nova York: Tor Books, 1987 [1980], 192 páginas. Arte de capa de Ron Walotsky. Paperback. Outro dos primeiros romances de Greg Bear, também doado a mim por Alfredo Keppler, um ex-presidente do Clube de Leitores de Ficção Científica. Tem premissa engenhosa: Yoshio Kawashita, jovem piloto militar japonês, é abduzido durante a Batalha de Midway, na Segunda Guerra Mundial, e instalado em um planeta remoto. Redescoberto, é adotado por Anna Nestor, empresária do transporte espacial que passa a patrocinar a sua busca por entendimento e identidade.

A premissa claramente se inspira em casos de soldados da IIGG que emergiram na década de 1970 e 80 como involuntários viajantes temporais, redescobertos em ilhas do Pacífico onde tinham ficado para trás. A premissa também evoca o fenômeno ufológico dos “foo fighters” avistados durante a guerra. O caso do personagem, porém, é o de um homem abduzido por alienígenas desconhecidos tanto no século 20 quanto no futuro do século 24, vivendo num habitat solitário em um planeta inóspito, como Billy Pilgrim na sua jaula em Tralfamadore, o mundo-zoológico de Matadouro 5 (1969), de Kurt Vonnegut.

A seção do livro em que Kawashita e Nestor se jogam em uma jornada para encontrar respostas ao drama vivido pelo ex-aviador é muito distinta na sua evocação da galáxia do futuro distante, mas o desfecho é, em última instância, desapontador — em choque, Kawashita mal consegue lidar com a estranheza do confronto com as forças que desviaram o curso da sua existência. Como de hábito, Bear não finge que o ser humano é capaz de lidar casualmente com destinos cósmicos.

Quadrinhos

Arte de capa de Henry Jaepelt.

Maldito Seja Henry Jaepelt, de Douglas Utescher, ed. São Paulo: Ugra Press, outubro de 2013, 80 páginas. Arte de capa de Henry Jaepelt. Brochura. Adquiri este livrinho em uma das duas vezes que visitei a loja Ugra, em São Paulo. Henry Jaepelt é um artista-fã que eu conheço desde a década de 1980, por seus trabalhos em vários fanzines (Hiperespaço, Megalon, Juvenatrix, etc.). Esta bem acabada publicação é amadora, parte da linha de livros Maldito Seja, dedicada a artistas amadores ativos na cena dos fanzines — cena que tem sido objeto, em anos recentes, de uma substancial produção crítica que encontramos especialmente na Editora Marca de Fantasia, da Paraíba.

O livro inclui entrevista ao editor Douglas Utescher, em que Jaepelt reafirma a sua convicção na arte amadora, que se esquiva de prazos e de pressões para se enquadrar naquilo que o mercado demanda ou condiciona. Os exemplos são, necessariamente, histórias em quadrinhos curtas, dentro da sua abordagem metafórica, organicista e delirante, com os desenhos elaborados, de linha valorizada com variações e quebras, e efeitos pontilhistas que remetem a Moebius. Foi ótimo saber mais sobre este destacado artista-fã, e reler ou ler pela primeira vez histórias muito pessoais e de uma ética de trabalho tão singular, que toca tanto o meu coração de velho fanzineiro.

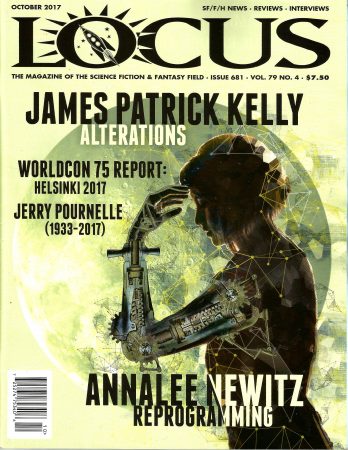

Arte de capa de Mike Deodato.

3000 Anos Depois, de Mike Deodato (arte) & Deodato Borges (texto). São Paulo: Criativo/Opera Graphica, 2015, 74 páginas. Arte de capa de Mike Deodato, Jr. Capa dura. Este é um álbum que eu conheço da sua versão semiprofissional, publicada lá na década de 1980, de um exemplar emprestado do quadrinista campinense Alvimar Pires dos Anjos. Mais tarde, um segmento chegou a aparecer na revista profissional Andróide N.º 1 (Estúdio Ofeliano de Almeida/Press Editorial), em 1987. É um fato muito inspirador que o álbum tenha sido republicado com uma produção editorial de primeira (por Dario Chaves e em capa dura). Mike Deodato Jr., é claro, é um gigante dos quadrinhos internacionais, tendo produzido para DC e Marvel.

O roteiro de Deodato Borges, pai de Mike Deodato, é um misto de pós-apocalipse nuclear e invasão alienígena. Não muito bem articulado como enredo, mas com uma expressão poética que lhe dá um ar panorâmico e fornece a sua própria coesão. Poemas ilustrados eram uma tendência muito forte nos fanzines brasileiros de quadrinhos na década de 1980, e 3000 Anos Depois faz sua vênia a essa tendência, composta com aquela denúncia sincera mais algo ingênua do estado do mundo na época, semelhante à abordagem de Jeronymo Monteiro. Esse quadro incluía a Guerra Fria e a ameaça nuclear, dramatizados na HQ. Assim como a arte de Mike homenageia algumas figuras das HQs internacionais que circulavam no Brasil e que se aproximavam da sua abordagem de então — como 5 por Infinito, de Esteban Maroto, e o personagem Hunter, da revista Kripta. Para esta edição o artista preparou um spread gigante com soluções digitais que expressam toda a exuberância da sua arte.

Completam o livro, a HQ “V.I.G. (Visitante Inter-Galáctico)”, seguida de “Uma História em 4 Tempos (Narrativa em Portfólio)”, que é um poema ilustrado; e então a HQ metalinguística “Os Super-Heróis Moram ao Lado”, com efeitos de luz, sombra e drapejamento que lembram Bernie Wrightson; textos apreciativos dos editores, sobre pai e filho, ladeados de comentários escritos por personalidades nacionais e internacionais dos quadrinhos. E ainda, uma entrevista com o artista, fechando com um conto de ficção científica ufológica escrito por Deodato Borges, “O Mistério da Serra do Disco”, e um álbum de família. Sem dúvida, uma edição muito especial, obrigatória para os fãs do nosso maior nome nas histórias em quadrinhos internacionais.

Arte de capa de Mike Deodato.

Quadro, de Mike Deodato, Jr. São Paulo: Editora Mino, julho de 2015, 80 páginas. Prefácio de Helcio de Carvalho. Posfácio de Janaina de Luna. Arte de capa de Mike Deodato, Jr. Brochura. É claro, o artista também merece uma edição tão caprichada quanto esta, com o seu primeiro trabalho autoral, pela Editora Mino. O álbum vem em uma slipcase de plástico rígido, onde vão aplicados os letreramentos da capa. O volume todo é um feito de artes gráficas. Cada trabalho presente nele aqui conta com uma apresentação do próprio Mike Deodato. Na primeira, ele informa que, depois de sair de uma entrevista com outros quadrinistas, se deu conta de que era o único sem um trabalho autoral. O resultado, de uma grande exuberância artística e versatilidade, em alguns pontos toca nas tendências daquele momento formativo da década de 1980. Não investe em uma narrativa de fôlego com um herói próprio, mas em vários fragmentos reflexivos, irônicos e emocionais.

“Dor” é primeira HQ, na qual um personagem com a fisionomia do artista descobre que sua passagem pelo dentista se transforma em uma história de horror — gênero forte, especialmente em relatos curtos como este, nos anos oitenta. “Sopro de Estrelas” é um poema ilustrado (com um desenho em elaborado autocontraste tipo Sin City), algo muito presente nos fanzines de quadrinhos daquela década. “Coração de Guerreiro”, todo em tons de sépia, dá vasão ao desejo do artista de desenhar fantasia heroica. Salta aos olhos a qualidade cinemática da curta narrativa. Fantasia heroica e fantasia científica eram outras forças da cena das HQs brasucas da década de 1980 (mas praticamente ausentes da nossa literatura).

“A Árvore da Serra” funde um poema de Augusto dos Anjos aos fatos trágicos da vida do herói ambientalista Chico Mendes, combinando aí, mais uma vez, o poema ilustrado e a denúncia social e política, também forte naquele período. “Círculo Vicioso” aparece em um centerfold dentro do álbum, e é uma HQ em forma de disco. Com duas páginas, “Roupas” tem quadrinhos espalhados na primeira, e uma cena de sexo na segunda — o texto é uma poesia. Pessoal e divertida, “Pai” foi feita em cima de fotos de Deodato Borges na cama de um hospital; enquanto “O Que Importa” foi feito para a filha do artista quando ela tinha 23 anos, e exibe um desenho estilizado, infantil mas que brinca com o vínculo do artista com os HQs de super-heróis. Já “Ninguém na Escuta” usa o hiper-realismo mais conhecido dele para retratar o que pensa da religião, e sem uma linha de texto além do título (que aparece no fim). “Insensibilidade” é em preto e branco e com um autocontraste de linhas finas, que Deodato associa a Jim Steranko. A seguinte, “Ponto Final”, retoma em um segundo centerfold, um jogo tonal de cores. Logo depois vem um autorretrato estilizado, em traço solto, sobre a timidez — aflição que Mike Deodato diz sofrer. “Dia da Caça” é outra fantasia heroica, mas em uma pré-história com dinossauros. “Vida, Morte e…” é não um poema ilustrado, mas uma reflexão, com um homem sentado em um banco de praça contemplando a existência. “Elo”, uma contemplação da maternidade, com arte que remete à da capa, fecha mais este desejável volume.

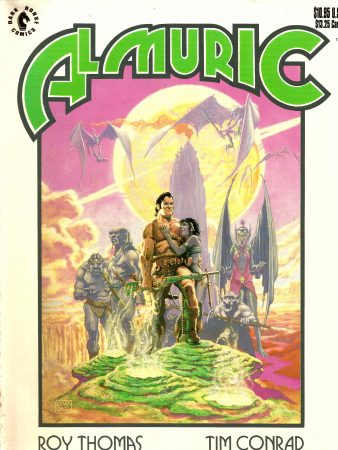

Arte de capa de Hector Gómez Alisio.

Samsara, de Hector Gómez Alisio (arte) & Guilherme de Almeida Prado (texto). São Paulo: Editora Globo, 1991, 64 páginas. Arte de capa de Hector Gómez Alisio. Álbum. Guilherme de Almeida Prado é o cineasta brasileiro que dirigiu A Dama do Cine Xangai (1988). Premiado com o Troféu HQ Mix em 1988 e 89, Hector Gómez Alisio é um artista argentino radicado há tanto tempo no Brasil que já faz parte da história dos quadrinhos nacionais. Sou fã do seu desenho. Ambientada em Nova York, Samsara é uma colaboração entre os dois. Mistura de FC de viagem no tempo e ficção de detetive hard boiled, é temperada com sexo, humor e muita referência intertextual irônica. Isso já dá pra sentir pelos nomes — como o do protagonista “John Lovecraft”. Segundo Prado, esta é “a sua primeira experiência com histórias em quadrinhos, e nasceu da impossibilidade de transformar seus sonhos cinematográficos em realidade num país carente de recursos como o Brasil.”

Lovecraft, enquanto recebia uma ordem de despejo, vê na rua a mulher dos seus sonhos, a segue e acaba nocauteado por uma futurista pistola de raios. Mais tarde, ainda seguindo a morena, descobre instalações super-high tech, onde é capturado por um robô e acaba metido na intriga de viagem no tempo. Isso permite ao artista representar várias situações típicas de filmes antigos, incluindo o caso verídico do sequestro do filho do aviador Charles Lindbergh. As andanças do desastrado herói e do seu interesse erótico (a garota é agente de uma polícia temporal) acabam reencenando o clichê sempre dispensável do casal primordial – na pré-história e com direito a dinossauros. As peripécias divertidas não escondem que Prado não acreditava muito no seu material, enxergando este mergulho na ficção científica como um exercício de paródia e pastiche. Obviamente, não é apenas a falta de recursos que nos impediria de possuir um cinema de FC com qualidade (veja o livro Atmosfera Rarefeita: A Ficção Científica no Cinema Brasileiro, de Alfredo Suppia, a respeito disso).

Arte de capa de Shiko.

Piteco: Ingá, de Shiko. Barueri-SP: Panini Brasil/Mauricio de Sousa Editora, 2013, 82 páginas. Arte de capa de Shiko. Álbum. A quadrinista e ficcionista Rita Maria Felix me recomendou este álbum várias vezes. Finalmente, neste mês dedicado à leitura de quadrinhos brasileiros, tive chance de ler o trabalho notável de Shiko, artista de talento excepcional. Piteco é o Brucutu (Alley Op) de Mauricio de Sousa, mas a versão “graphic novel” de Shiko troca os dinossauros por uma exploração mais coerente, muito bem-vinda, da fauna latino-americana do Paleolítico recente. Também é muito rica a sua invenção de indumentária das três tribos que aparecem na história, a começar pelo povo de Piteco, passando pela do povo de Ur, chegando à dos inimigos homens-tigre.

Ficção científica pré-histórica é rara no Brasil: Sambaqui: Uma Estória da Pré-História (1975), de Stella Carr, é uma primeira ocorrência. Há ainda a noveleta “Foi Assim (Talvez)” (2000), de Ivanir Calado, a novela juvenil No Começo de Tudo (2002), de Domingos Pellegrini, e a novela Sambaqui (2008), da paleontóloga Urda Alice Klueger. Mas Piteco: Ingá é também fantasia, com visões xamânicas e aparições de entidades da floresta.

Ameaçados pela falta de água, a turma de Piteco tem que migrar. No processo, sua rechonchuda namorada Thuga é raptada pelos homens-tigre. O herói recruta o amigo trapalhão Beleléu e a guerreira Ogra, e eles vão à luta. Encontram pelo caminho uma espécie de Yara do brejo, saem na paulada com os caras de Ur, pedem ajuda ao tipo da Caapora montado em um tatu gigante, cavalgam aves do terror, enfrentam um morcego gigante, fazem amizade com répteis voadores (licença tomada do tempo dos dinossauros), negociam com os homens-tigre e confrontam o totêmico tigre-dentes-de-sabre gigante deles. Ufa! Genial, Shiko faz o malabarismo perfeito de todos esses elementos. Captura a riqueza étnica da nossa pré-história sugerida pelas hipóteses levantadas em torno do famoso fóssil de Luzia, integrando fisionomias africanas e nordestinas nossas contemporâneas. (Não reclame, filmes como Mil Séculos Antes de Cristo são “californianos na pré-história”.) Mesmo com as hipóteses de origem africana ou melanésia de Luzia sendo contestadas pelo mais recente exame genético do fóssil, Piteco: Ingá se sustenta como uma visão especulativa inspirada naquelas hipóteses. Nesse sentido, vai muito além de um spin-off jovem-adulto da criação de Mauricio de Sousa, por projetar, com um jeito bem-humorado, o mito do encontro das três raças e a diversidade brasileira atual para o nosso paleolítico. Uma realização admirável.

Arte de capa de Mauro Fodra.

Desafiadores do Destino: Disputa por Controle, de Felipe Castilho (texto) & Mauro Fodra (arte). Porto Alegre: Avec Editora, 2018, 64 páginas. Arte de capa de Mauro Fodra. Álbum. O autor best-seller Felipe Castilho me autografou este deslumbrante álbum de fantasia steampunk no Artists Alley da Comic Con Experience de 2018, em São Paulo. Trata-se de aventura em um passado alternativo no qual a Atlântida não afundou no mar e seres mágicos povoam a Terra. Um conselho de sábios residindo em Londres envia uma equipe multiétnica de heróis para as Ilhas Falkland (Malvinas) em missão diplomática. O arquipélago do Atlântico Sul é palco de uma guerra entre atlantes e lemurianos (Lemúria, outro continente lendário que, aqui, não teria desaparecido), e um enviado deve fazer um discurso de paz. A chefe da missão é a ruiva sardenta que aparece em primeiro plano na capa de Mauro Fodra: Luna Lefevre, que guarda um demônio ancestral dentro dela.

O enredo de Castilho é firme e forte e cada personagem da equipe tem a sua própria personalidade e papel na intriga. O desenho de Fodra é ao mesmo tempo delicado e dramático, com muitos detalhes finos e uma valorização artística da linha. Assim como um Michael Kaluta, há nele um amor à arte do desenho, e este álbum lhe rendeu um Prêmio Ângelo Agostini de Melhor Desenhista. Mas é preciso elogiar a cor de Mariane Gusmão, que não abafa essas qualidades ao mesmo tempo que se casa, com muitos tons, com a exuberância das minúcias do desenho. Ainda por cima fornece, com truques de brilho, uma sugestão de tridimensionalidade à arte. Mais um gol da linha de quadrinhos da Avec.

Arte de capa de Laudo Ferreira.

Cadernos de Viagem: Anotações e Experiências do Psiconauta, de Laudo Ferreira. São Paulo: Devir Brasil, 1ª edição, outubro de 2016, 84 páginas. Prefácio de André Diniz. Arte de capa de Laudo Ferreira. Brochura. Laudo, autor do monumental Yeshua, me autografou um exemplar desta HQ muito especial no evento Start de 2018, quando tivemos chance de conversar e lamentar a morte recente de nosso amigo Douglas Quinta Reis (1954-2017), sócio-fundador da Devir e alguém que editou muitos dos nossos trabalhos.

O gibi de Laudo foi beneficiado com o incentivo do ProacSP, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Os desenhos são bem estilizados, ao contrário do realismo de Mike Deodato, mas a história se alinha, novamente, com algo daquela tônica mais pessoal e menos comercial das HQs brasileiras da década de 1980 (época do início da carreira do artista). Assim como Laudo, o seu protagonista Miguel é um criador de quadrinhos. Após uma “viagem” causada pelo brasileiríssimo Santo Daime, ele recupera lembranças abafadas da infância vivida no interior, com o pai autoritário que não aceitava a sua vocação e reprimia o seu mundo imaginativo. Esse rememorar balança a vida do psiconauta (neologismo muito feliz), e a memory trip é tratada por Laudo com riqueza de momentos oníricos e signos que incluem fisionomias e paisagens brasileiras, e um carro alegórico que conduz o protagonista desnudo até uma visão cósmica. Além de uma certa action-figure que fala muito à minha geração.

Dá para dizer que Cadernos de Viagem, uma bem-sucedida experiência metaficcional, é também uma história em quadrinhos de autoficção: “Miguel não é Laudo. E é”, afirma André Diniz, no prefácio, destacando o fator que torna esta história tão humana e poderosa. “Sou eu também. E você também.” Com certeza, eu me senti, em certa medida, muito bem representado em suas páginas.

Outras Leituras

Arte de capa de

Scientific American Brasil Ano 19, N.º 213, novembro de 2020, Nastari Editores, 66 páginas. A matéria de capa trata de asteroides extra-solares, i.e., originários de fora do Sistema Solar, uma fantástica novidade da astronomia recente. É assinada pelos astrônomos David Jewitz & Amaya Moro-Martín, e trata dos dois corpos interestelares conhecidos, 1I, o famoso ‘Oumuamua, e 2I/Borisov, menos conhecido. Os autores nada mencionam sobre a possibilidade do primeiro ser uma espaçonave alienígena como Rama, de Encontro com Rama (1973), de Arthur C. Clarke (como crê o astrônomo Avi Loeb). Em “O Destino dos Bravos Maias”, Zach Zorich trata — acompanhado de um belo ensaio fotográfico de Christian Rodriguez — de novas descobertas arqueológicas na região do Lago Mensabak (Sul do México). Os demais artigos principais tratam da necessidade de programas sociais que garantam a alimentação adequada na primeira infância; de como a pandemia da Covid-19 alterou o sono das pessoas mundo afora, mexendo até no conteúdo dos sonhos; e as lições da pandemia da AIDS, para o combate à Covid. Nas seções fixas, o jornalista científico e trekker Salvador Nogueira trata da primeira imagem de um buraco negro (feita em 2017).

—Roberto Causo

Darwin’s Blind Spot: Evolution Beyond Natural Selection, de Frank Ryan. Boston/Nova York: Houghton Mifflin Company, 2002, 310 páginas. Hardcover.

Darwin’s Blind Spot: Evolution Beyond Natural Selection, de Frank Ryan. Boston/Nova York: Houghton Mifflin Company, 2002, 310 páginas. Hardcover.  Contos Reversos, de Romy Schinzare. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 158 páginas. Introdução de Caio Bezarias. Texto de orelha de Gilberto Lopes Teixeira. Ilustrações de Jorge de Souza Coelho. Brochura.

Contos Reversos, de Romy Schinzare. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 158 páginas. Introdução de Caio Bezarias. Texto de orelha de Gilberto Lopes Teixeira. Ilustrações de Jorge de Souza Coelho. Brochura.

The Infinite Future, de Tim Wirkus. Nova York: Penguin Press, 2018, 394 páginas. Hardcover.

The Infinite Future, de Tim Wirkus. Nova York: Penguin Press, 2018, 394 páginas. Hardcover. Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo Editora, 2.ª edição, setembro de 2018, 124 páginas. Capa dura.

Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo Editora, 2.ª edição, setembro de 2018, 124 páginas. Capa dura.

Mindscan, de Robert J. Sawyer. Nova York: Tor Books, 2011 [2005], 302 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Trade paperback.

Mindscan, de Robert J. Sawyer. Nova York: Tor Books, 2011 [2005], 302 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Trade paperback.  A Arte do Cinema: Star Wars (The Art of Film: Star Wars), Anônimo, ed. São Paulo: Editora Europa, 2015, 178 páginas. Tradução de Gustavo Vicola, Maurício Muniz e Paulo Ferreira. Formato grande.

A Arte do Cinema: Star Wars (The Art of Film: Star Wars), Anônimo, ed. São Paulo: Editora Europa, 2015, 178 páginas. Tradução de Gustavo Vicola, Maurício Muniz e Paulo Ferreira. Formato grande.  Outros Jeitos de Usar a Boca (Milk and Honey), de Rupi Kaur. São Paulo: Editora Planeta, 20.ª edição, 2018 [2017], 208 páginas. Capa e ilustrações internas de Rupi Kaur. Brochura. Tradução de Ana Guadalupe.

Outros Jeitos de Usar a Boca (Milk and Honey), de Rupi Kaur. São Paulo: Editora Planeta, 20.ª edição, 2018 [2017], 208 páginas. Capa e ilustrações internas de Rupi Kaur. Brochura. Tradução de Ana Guadalupe.  Bandeira Sobrinho: Uma Vida e Alguns Versos, de Braulio Tavares. Fortaleza: Editora IMEPH, 2017, 256 palavras. Brochura.

Bandeira Sobrinho: Uma Vida e Alguns Versos, de Braulio Tavares. Fortaleza: Editora IMEPH, 2017, 256 palavras. Brochura.

Realizada entre os dias 7 e 10 de dezembro, a Comic Con Experience 2017 teve o maior público de todas as Comic Cons espalhadas pelo mundo: 227 mil pessoas. O Desire® Universe, criação do designer gráfico Taira Yuji, esteve presente na CCXP 2015, causou um grande impacto na edição de 2016 do evento, e foi convidado pela direção a ocupar uma mesa dupla na seção Artist’s Alley da CCXP 2017. Roberto Causo, o criador do Universo GalAxis, teve chance de participar da mesa com os livros Glória Sombria e Shiroma, Matadora Ciborgue, além de um lindo banner produzido por Yuji.

Realizada entre os dias 7 e 10 de dezembro, a Comic Con Experience 2017 teve o maior público de todas as Comic Cons espalhadas pelo mundo: 227 mil pessoas. O Desire® Universe, criação do designer gráfico Taira Yuji, esteve presente na CCXP 2015, causou um grande impacto na edição de 2016 do evento, e foi convidado pela direção a ocupar uma mesa dupla na seção Artist’s Alley da CCXP 2017. Roberto Causo, o criador do Universo GalAxis, teve chance de participar da mesa com os livros Glória Sombria e Shiroma, Matadora Ciborgue, além de um lindo banner produzido por Yuji.

Mal-Entendido em Moscou (Malentendu à Moscu), de Simone de Beauvoir. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Mulheres na Literatura #4, 2017, 74 páginas.

Mal-Entendido em Moscou (Malentendu à Moscu), de Simone de Beauvoir. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Mulheres na Literatura #4, 2017, 74 páginas.

Luminous, de Greg Egan. Londres: Millennium, 1998, 296 páginas. Paperback.

Luminous, de Greg Egan. Londres: Millennium, 1998, 296 páginas. Paperback.