O mês de agosto foi reservado principalmente à leitura de mais space opera, nacional e traduzida, na literatura e nos quadrinhos.

Arte de capa de Ingrid Guimarães Leitão.

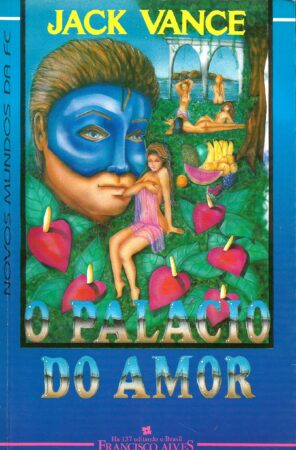

O Palácio do Amor (The Palace of Love), de Jack Vance. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, Coleção Novos Mundos da Ficção Científica, 1992 [1967], 210 páginas. Tradução de Ruy Jungmann. Arte de capa de Ingrid Guimarães Leitão. Brochura. O terceiro volume da Saga dos Príncipes Demônios surgiu dez anos após o primeiro, com a coleção Mundos da Ficção Científica (coordenada durante uma década por Fausto Cunha) transformada em Novos Mundos da Ficção Científica, agora dirigida pelo tradutor e cineasta Sylvio Gonçalves. A nova coleção parece ter se nutrido do agito causado pela Isaac Asimov Magazine nas bancas nacionais. Gonçalves colaborou com a revista, inclusive, com traduções e um conto premiado. O tradutor Ruy Jungmann, a propósito, foi um autor da Primeira Onda da FC Brasileira. Os dois primeiros volumes eu discuti nas leituras do mês passado.

Difícil entender o que se passou pela cabeça de Vance, para escrever este romance. Trata-se, de tudo o que poderia se encaixar no mundo da ficção científica de aventura, de um romance boêmio. Do tipo visto na literatura europeia do século 19, começo do século 20. Aparentemente, Vance teve uma vida boêmia em San Francisco, e isso apareceu em sua ficção. O livro começa com uma desajeitada concessão às situações do livro anterior, A Máquina de Matar (1964), com a separação do herói Kirth Gersen da princesa espacial Alusz Iphigenia, que entende que não pode competir com a sua missão obsessiva de livrar a galáxia dos príncipes-demônios. A gota d’água foi uma situação deveras pulp em um planeta de envenenadores, orgulhosos do seu ofício em uma inversão de valores muito vista nos contos de Robert Sheckley, com Gersen avaliando tudo clinicamente. Mas a personagem já havia se transformado em uma sombra da cativante personalidade feminina do episódio anterior. E a lógica interna da série tem o mesmo destino, já que, para abraçar a perspectiva do romance boêmio, Vance precisou abrir mão de toda aquela coisa do alienígena reptiliano capaz de se passar por humano. No rastro do príncipe-demônio Viole Falushe, Gersen vai à Terra, tendo como única pista um poeta maldito que conhecera o criminoso, em sua infância, no colégio em que ele estudou, e no qual foi humilhado por uma garota. Gersen chega a visitar a mãe de Falushe — ela mesma aparentemente tão humana quanto o próprio herói. Não há mesmo qualquer menção àquela característica central, mencionada nos dois livros anteriores.

Navarth, o poeta maldito, é um personagem excêntrico e interessante em si mesmo, enquanto a garota que vive com ele, Zan Zu de Eridu, é outra personagem feminina que parece muito mais cativante do que a descrição de Vance daria a entender. De algum modo, o contexto boêmio amplia seus encantos. Criada por Navarth sem estudo e de modo anônimo, parece exercer um apelo incomum sobre Falushe. Uma primeira tentativa de desentocar o príncipe-demônio por meio de uma performance de Navarth não dá certo, restando a Gersen usar de um anacrônico truque de ataque pessoal por intermédio de uma revista comprada por ele, para enfim enfrentá-lo no seu território: o “Palácio do Amor”, um prostíbulo planetário (outra premissa digna de Sheckley) onde é possível encenar elaboradas fantasias — e onde Zan Zu é colocada em perigo mortal. Em meio a movimentos que lembram os filmes de James Bond e suas ações em espaços subterrâneos, a grande revelação trágica é menos a identificação de Falushe, e mais o reconhecimento da profundidade da desilusão amorosa da juventude, que ainda o motiva. Nesse ponto, a descoberta de uma infinidade de clones de Zan Zu gerados ao longo dos anos para serem objetos do amor/ódio do vilão também amplia o quanto a garota representa: no se encanto, ela pode ser mais do que ela mesma, tanto como representação dos vários estágios do feminino, quanto do nível de projeção masculina. Um livro muito incomum, que talvez triunfe mais na sua adoção de elementos do romance boêmio.

A ilustração de capa desta edição americana de 1979 dá o spoiller da revelação final envolvendo os clones da heroína. Arte de capa de Gino D’Achille.

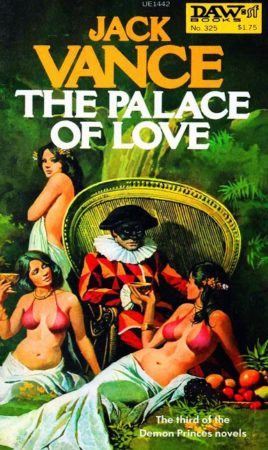

The Case of the Restless Redhead, de Earle Stanley Gardner. Nova York: Pocket Book, 2.ª edição, 1961 [1954], 194 páginas. Paperback. Não me lembro se já tinha lido algum livro anterior da série Perry Mason de Earle Stanley Gardner na infância. Talvez, mas a série da HBO inspirada nela me chamou a atenção o suficiente para eu buscar nas caixas de papelão um dos paperbacks que havia juntado desde que me mudei pra São Paulo e tive acesso aos sebos da capital paulista. A nova série brincou com o fato conhecido de que Mason é um advogado de defesa — nela, ele começa como investigador particular de um escritório de advocacia, e, depois que o advogado morre, é alçado a advogado graças a um esquema comandado pela secretária do escritório…

The Case of the Restless Redhead, de Earle Stanley Gardner. Nova York: Pocket Book, 2.ª edição, 1961 [1954], 194 páginas. Paperback. Não me lembro se já tinha lido algum livro anterior da série Perry Mason de Earle Stanley Gardner na infância. Talvez, mas a série da HBO inspirada nela me chamou a atenção o suficiente para eu buscar nas caixas de papelão um dos paperbacks que havia juntado desde que me mudei pra São Paulo e tive acesso aos sebos da capital paulista. A nova série brincou com o fato conhecido de que Mason é um advogado de defesa — nela, ele começa como investigador particular de um escritório de advocacia, e, depois que o advogado morre, é alçado a advogado graças a um esquema comandado pela secretária do escritório…

Uma pesquisa na Wikipedia revelou que The Case of the Restless Redhead foi o primeiro livro de Gardner adaptado na primeira série de TV, mesmo sendo o volume 45 da série de livros. Abre com Mason assistindo a um julgamento em cidade vizinha de Los Angeles, e trava contato com um inexperiente advogado de defesa, que passa a aconselhar. O caso envolve Evelyn Bagby, uma garçonete ruiva de fechar o comércio, a caminho de Hollywood para tentar a vida como starlet, e que é acusada de roubar uma cara joia pertencente a uma dama das altas-rodas. Gardner lida bem com os elementos investigativos da história, análise forense, e com o jogo de classes sociais tão importante para a ficção de crime americana. O seu advogado põe a mão na massa, embora neste episódio ao menos não se possa dizer que é um thriller, quer dizer, sua vida não corre um risco grave. Muita atenção é dada aos personagens secundários, todos tratados com inteligência, fugindo dos clichês. Assim, Evelyn não é uma aventureira amoral, e Della não é uma secretária boazuda, mas mulher esperta e capaz. Interessante que a série da HBO tenha “atualizado” os personagens dando a Della a caracterização de uma jurista prática sem oportunidades em um mundo masculino, com um relacionamento estável com uma outra mulher; e transformando o detetive particular Paul Drake em um policial negro que teve de se demitir para manter sua integridade, deixando de uma estrutura corrupta que o excluía e limitava. Mais difícil de justificar é Mason como figura decadente, marginal e atormentada.

Arte de capa de John Berkey.

John Berkey: Painted Space, de John Berkey & Sharon Berkey. Pittsburg: Friedlander Publishing, 1991, 96 páginas. Introdução de Michael Friedlander. Arte de capa de John Berkey. Brochura. Já tive este livro (adquirido de José Carlos Neves), mas ao emprestá-lo a um professor de pintura, nunca mais o vi. Com a doação de Alfredo Keppler, tive a oportunidade de ler novamente esta compilação de ilustrações de John Berkey (1932-2008), com texto de sua filha. Um prolífico pintor americano, Berkey fez posters de cinema (incluindo o King Kong de 1978) e capas de livros de FC, tendo sido um dos primeiros a trabalhar com Star Wars. Sem receber o crédito, foi responsável por parte da estética da animação WALL-E (2008), e a revista de arte Juxtapoz tem uma galeria de imagens dele, em seu website.

Berkey começou pintando imagens de calendário (folhinhas) para um gigante do ramo, a Brown and Bigelow, onde pintou todo tipo de coisa. Essa prática intensa e constante lhe deu muita cancha. Paisagens rurais, marinhas e históricas são brevemente representadas nas páginas 8 a 13, do livro. Os seus efeitos dominantes de aglomerar pinceladas e de explorar elementos focados e desfocados para sugerir a impressão de realismo das composições já estão presentes lá. O texto revela que um dos seus “segredos” era um dispositivo de espelhos, criado para projetar para longe os segmentos da tela, produzindo a falta de foco (a discussão da sua técnica está nas páginas 32 a 34). Quando o livro foi publicado, Berkey havia feito mais de 200 capas de livros, FC na maioria, o que invertia a relação entre representação e imaginação. Em muitos casos, há uma luz imaginária, em cores quentes, que cativa o olhar e determina muito das formas. Na maioria, manchas longas e oleosas, com o predomínio do branco e de cinza azulado, para contrastar com o fundo negro do espaço — que o artista povoava com planetas e luas em concentrações pouco realistas. O interesse principal costuma estar na espaçonave e em outras estruturas futuristas, mas estudos feitos para o poster do filme catástrofe Inferno na Torre (1974) mostram que ele era um bom fisionomista.

As páginas 36 e 37 trazem um centerfold, com uma imagem acompanhada de vários estudos coloridos. Outros, aparecem ao longo do livro, confrontando a arte-final. As páginas 40 e 41 trazem a imagem de um habitat espacial, praticamente o único exemplo da sua ilustração científica (ele fez muita coisa para a revista Popular Mechanics). As páginas 80 e 81 trazem quase que um passo a passo dos estudos para a ilustração de capa deste livro dedicado à arte de John Berkey, um dos grandes da arte de ficção científica em todos os tempos.

Mais um livro de arte de FC de John Berkey, este pela colecionadora Jane Frank, publicado em 2003.

Arte de capa de Stephan Martiniere.

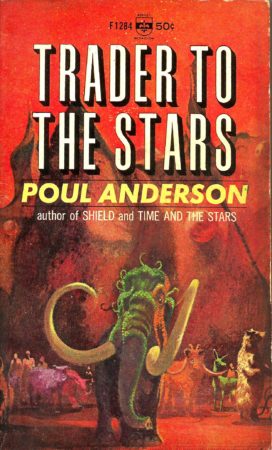

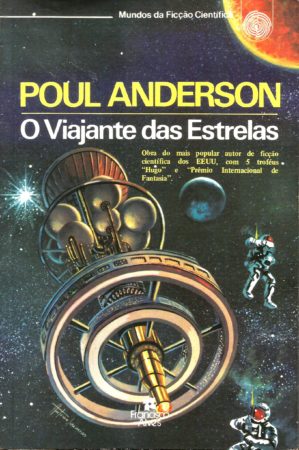

Fleet of Worlds, de Larry Niven & Edward M. Lerner. Nova York: Tor Books, 1.ª edição, 2007, 302 páginas. Arte de capa de Stephan Martiniere. Hardcover. Este é um romance de FC hard pertencente à série Known Space de Larry Niven. Outro livro doado por Alfredo Keppler. Eu já conhecia essa sequência ambientada 200 anos antes do clássico de Niven Ringworld (1970), de um outro romance: Betrayer of Worlds (2010). Desse modo, na leitura eu estou retornando ao início da sequência. A ilustração de capa de Stephan Martiniere, um dos grandes artistas digitais dedicados à FC na atualidade, não é particularmente inspirada, mas captura a essência épica do conceito da série: os alienígenas puppeteers ou “marionetistas”, temendo uma reação em cadeia de supernovas disparada a partir do centro galáctico (onde os sóis são mais próximos um do outro), empregam a sua hipertecnologia para colocar os seus planetas em voo para fora da galáxia, rumo ao halo galáctico.

Na rota da “frota de mundos”, é preciso viajar adiante em velocidade maior que a da luz para fazer um reconhecimento avançado. Os puppeteers são proverbialmente covardes demais para isso, mas têm a solução perfeita: humanos descendentes de uma nave subluz resgatada por eles em fins do século 22 (a história se passa no século 27) estão a seu serviço. As coisas se complicam quando os jovens batedores humanos, liderados pela dinâmica Kirsten Quinn-Kovacks, descobrem um planeta no caminho, com uma civilização nascente que, quando os puppeteers passarem por ali, poderão estar avançados o suficiente para representarem uma ameaça. O caso é que os mestres alienígenas desses humanos — a maioria deles habitando um planeta pertencente à “frota”, como em uma reserva — consideram, em sua covardia inerente, o extermínio preventivo. Na tentativa de salvar os habitantes desavisados desse planeta, Kirsten e seus companheiros acabam descobrindo que os puppeteers não foram exatamente altruístas, ao abrigar os seus antepassados.

O romance explora as divisões políticas entre os puppeteers; a sua estranha forma contra-intuitiva em termos evolucionários, de reprodução por “mútua alcovitagem” de dois machos com uma fêmea não senciente da espécie (algo que aparece também no mundo partilhado das guerras humano-kzin, criado por Niven); o temor e o conservadorismo dos colonizadores humanos; e uma aventura de Kirsten e seus companheiros até a preservada nave original dos seus avós. Conhecendo a verdade, resta disseminá-la entre os colonos para conquistar o seu apoio, e, ao mesmo tempo, assenhorar-se de meios tecnológicos para colocar os mestres marionetistas em cheque e forçar um novo acordo. Bem se vê que é um romance movimentado e relativamente compacto, considerando tudo o que narra, repleto de grandes ideias de FC hard — característica essencial do Known Space que colocou Niven no estrato superior da FC americana no século 20.

Arte de capa de Hugo Vera.

Space Opera: Aventuras Fabulosas por Universos Extraordinários, de Hugo Vera & Larissa Caruso, eds. São Paulo: Editora Draco, 1.ª edição, 2015, 356 páginas. Introdução de Hugo Vera & Larissa Caruso. Prefácio de Flávio Medeiros Jr. Arte de capa de Hugo Vera. Brochura. Este é o terceiro volume, e até o momento o último, da vitoriosa série de antologias originais editada por Vera & Caruso para a Editora Draco. A space opera é um subgênero da FC, mas mesmo como subdivisão de um gênero maior, pode ser muitas coisas diferentes. Por isso a diversidade de abordagens é importante para uma antologia com este tema. No seu prefácio, Flávio Medeiros Jr. aponta que a space opera apresenta possibilidades múltiplas, e como a série de antologias vem atualizando o gênero. Também que os dois volumes anteriores redundaram em Prêmios Argos para melhor ficção curta. Informa que o terceiro volume, ao contrário dos anteriores, recebeu submissões espontâneas, ao invés de se convidar individualmente cada um dos autores. Nota-se, neste, além do novo processo de composição do conteúdo, a ausência de uma história de Caruso. O segundo volume eu discuti aqui mês passado.

“Convite do Imperador”, de Roberta Spindler, abre com uma situação erótica, de sexo interespécies em que uma piloto espacial tem contato com um alien, o que lhe faculta alucinar com um amante perdido. Mais tarde ela é recrutada por piratas espaciais que tentarão tomar de assalto uma instalação planetária, empregando um robô de combate operado por ela. A história terminando como o primeiro episódio de uma série. “Na Crista da Onda”, do veterano autor português Luis Filipe Silva, muito ativo na cena brasileira, é uma história de FC hard sobre astronautas internacionais em missão arranjada por um bilionário, para guiar um cometa até a superfície de Marte. A história tem uma cadência controlada e eficiente, mas embora seja de aventura, não é necessariamente uma space opera. O mesmo se dá com o noveleta seguinte, de Antonio Luiz M. C. Costa, “Nosso Estranho Amor”, ambientado em um futuro mais longínquo. Trata da visita a um planeta extrassolar por uma ciborgue pós-humana, e, como outros textos do autor, despreza o enredo em favor de uma espirituosidade discreta, ideias modernas, impulso utópico embutido em situações de amor livre, e uma prosa sempre elegante. O duo de autores portugueses Júlia Durand & Rui Leite é responsável por “Uma Princesa de Stroff-Bingen”, com uma abordagem nova para a série de antologias: o humor que explora os clichês do subgênero. “Os Argonautas”, de Sid Castro, tem abordagem quase oposta — sua movimentada novela de space opera exótica cita e empresta elementos de um dos textos fundadores da viagem fantástica, uma das raízes aventurescas da FC, ainda na antiguidade clássica (A Argonáutica, de Apolônio de Rhodes, é do século 3 a.C.). O liberdade que a space opera confere para se montar cenários e criar imagens também está na narrativa mais curta de Carol Chiovatto, “Ecos de Maztah”, com direito a mulheres aladas como fadas (também vistas em um dos primeiros textos atribuídos ao subgênero, A Honeymoon in Space, de 1901, por George Griffith) misturadas com traços de Star Wars — uma Aliança Galáctica cuja derrota dá origem a uma Resistência, e uma princesa que recruta os serviços de um relutante e cínico capitão de nave estelar chamado Solomon.

A prática de citação, homenagem e humor se combina radicalmente em “O Cortiço e as Estrelas”, de Pedro Vieira — que conheço do seu interessante “Instinto Materno” na antologia Cyberpunk: Histórias de um Futuro Extraordinário (2010), editada por Richard Diegues para a Tarja Editorial (foi o único texto tupinipunk na antologia). Aqui, Vieira empresta situações do clássico do naturalismo brasileiro, O Cortiço (1890), de Aluísio Azevedo, agora uma nave de transporte cheia de intrigas, pequenos abusos e sacanagens, além de piratas espaciais. Tem muita verve e o contraste entre linguagem arcaica e futurismo. Hugo Vera traz, com “As Filhas de Cassiopeia: A Cruzada pela Liga Interestelar”, mais uma aventura da sua série de space opera exótica, e a novela mais longa da antologia. Suas influências são exploradas de modo menos ostensivo, e a preocupação com enredo, intriga e ação são fortes. É a narrativa mais épica dentro de uma antologia que, aparentemente por razões aleatórias, optou por um forte tempero de pastiche, paródia e referencialismo pós-modernista. Eu me pergunto se a tendência vem de estarmos rodeados de space opera no cinema, TV, HQ e games sem que nos relacionemos fortemente com nenhuma, ou se a série de antologias em questão foi tão bem-sucedida em tornar a space opera parte da nossa paisagem (algo que eu ainda acho insuficiente), que já podemos entrar na fase de brincar com suas características.

A melhor história do livro é a que fecha o volume, “Nenhuma Babilônia nos Dará Ordens!”, do brilhante Cirilo S. Lemos, um dos melhores autores da Terceira Onda da FC Brasileira. Trata-se de uma noveleta complexa, sofisticada tanto em termos das suas ideias de FC quanto no estilo e narrativa, e que mira a civilização suméria como elemento de composição. E um dos textos mais representativos da new space opera e do New Weird no Brasil — lembrando que, segundo China Miéville, há um cruzamento claro entre as duas tendências. Isso o torna um texto exemplar, obrigatório para entendê-las entre nós, e eu recomendo a aquisição do e-book se você não quiser ler a antologia toda.

Quadrinhos

Arte de capa de John Romita Jr. & Scott Hanna.

Marvel Saga: O Espetacular Homem-Aranha: Até as Estrelas Esfriarem, de J. Michael Straczynski (texto) & John Romita, Jr. (arte). Barueri-SP: Panini Comics, 2020, 216 páginas. Tradução de Mario Luiz C. Barroso. Arte de capa de John Romita Jr. & Scott Hanna. Capa dura. A maior parte deste segundo volume da coleção Marvel Saga: O Espetacular Homem-Aranha já havia saído como o volume 22 da coleção Marvel Graphic Novels. Mas esta edição tem três itens que são muito atraentes: duas páginas de texto do editor Fernando Lopes, e as HQs publicadas na revista The Amazing Spider-Man 36 e 39. A primeira aborda diretamente do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 em Nova York, assunto do editorial de Lopes. Trata-se de uma narrativa que eu conhecia apenas de anúncios, e que agora tive o grande prazer de ler. Foi a primeira reação do mundo dos quadrinhos àquele evento terrível que ainda dá forma ao mundo atual, e Lopes conta que Straczynski ficou bloqueado por semanas até escrever tudo em 45 minutos! Nessa história, o Aranha, que sempre foi, por trás do apelo adolescente, um herói capaz de filosofar, intervém — juntamente com vários outros super-heróis e supervilões — nas operações de resgate. Por meio de um monólogo, ele reflete sobre a tragédia. Muito comovente.

O grosso do volume está focado nas encrencas de Peter Parker longe da esposa Mary Jane Watson, e agora tendo que lidar com uma Tia May que agora sabe que ele é o Homem-Aranha. Sempre ativa, ela está disposta a mudar sozinha a imagem que a sociedade faz do herói — protegendo o sobrinho em todas as situações. Uma primeira sequência envolve o desaparecimento de jovens marginalizados em Nova York (um deles irmão de uma aluna de Peter na velha escola que ele cursou), algo que envolve o sobrenatural e, quase que por consequência, a participação do Dr. Estranho. Há uma visita ao astral pelo herói atarantado, em que ele pode ter pode ter arrumado uma encrenca sobrenatural a cobrar o seu preço mais tarde, e uma viagem astral junto a MJ, na Costa Oeste. Disposto a ir até ela, o herói se coloca no caminho do velho inimigo, o Dr. Octopus — e de uma versão mais nova e mais moderna do vilão —, com MJ e May no fogo cruzado. A aventura em Hollywood também dá a Straczynski chance de brincar com a sua experiência na Fábrica dos Sonhos, rindo de várias situações de filmes-B de monstros, de produtores malucos e astros superficiais.

Arte de capa de David Marquez & Matthew Wilson.

Star Wars: Motim em Mon Cala, de Kieron Gillen (texto) & Salvador Larroca (arte). Barueri-SP: Panini Comics, 2020, 136 páginas. Tradução de Tiago P. Zanetic. Arte de capa de David Marquez & Matthew Wilson. Brochura. A bonita capa de Marquez & Wilson engana: a arte interna de Larroca é meio dura, embora cumpra muito bem o requisito necessário a toda HQ de Star Wars: representar bem fisionomias e maquinários. A história começa em uma faixa de areia em um atol alienígena — com o detalhe da rocha “Dedo de Deus” da Ilha de Fernando de Noronha aparecendo claramente no segundo quadro.

Depois das situações de Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977), Luke, Leia, Han, C3P0 e o Almirante Ackbar estão ali para negociar, com o líder do povo dele em Mon Cala, a entrada deles na Aliança Rebelde. É claro, o império está bem ali na cola deles, e a ação começa cedo. A estratégia, depois que eles fogem do primeiro ataque, é libertar o monarca mon calamari das garras do império e restituí-lo. Para isso, precisam primeiro libertar e recrutar um metamorfo da espécie clawdita (apresentada em Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones), um tal de Tunga Arpagion, tipo irônico metido a artista. Na melhor tradição do capa e espada, Tunga deve imitar um afetado oficial do império para obter acesso ao prisioneiro a ser libertado. Em vários momentos, a cor de Guru e-FX empresta charme ao desenho, e até imersão no exotismo que inclui aventuras submarinas e muitas escapadas. O final do livro é uma história quase solo em que os heróis têm de pelejar para se reunirem à armada rebelde, e, subsequentemente, cumprirem sua promessa de libertarem Tunga. O livro apresenta como coadjuvante uma mulher que faz parte das relações antigas de Leia, também ela da realeza: Trios, Rainha de Shu-Torun, e que vai ser importante nos próximos episódios.

No quadro central, a famosa rocha de Fernando de Noronha foi parar na Galáxia Distante…

Arte de capa de Travis Clareth.

Star Wars: A Esperança Morre, de Kieron Gillen (texto) e Salvador Larroca (arte). Barueri-SP: Panini Comics, abril de 2020, 192 páginas. Tradução de Dandara Palankof. Arte de capa de Travis Clareth. Brochura. Li este gibi em maio, mas apenas agora me dei conta de que a narrativa viria depois daquela de Motim em Mon Cala. A princesa Leia e Trios, Rainha de Shu-Torun, ocupam muito do palco central nesta aventura, mas a tradicional ação dividida contempla Han e Chewbacca retornando de uma missão e encontrando grande dificuldade para se reunirem à armada rebelde. As dificuldades incluem a rara situação do Millennium Falcon sendo avariado, a ponto de Han, para continuar lutando, se enfia no cockpit de um caça Asa-X…

A longa sequência parece ter emprestado algo do trecho de Star Wars Episódio VIII: O Último Jedi (2017; dirigido por Rian Johnson) em que uma flotilha da Resistência é perseguida por uma força superior do império. Luke Skywalker também está num Asa-X, assim como Wedge Antiles. Coadjuvantes de A Nova Esperança aparecem, assim como Vader no seu super-destroier estelar. Giuseppi Camuncoli assume os desenho na segunda parte dessa aventura, trazendo ainda mais artes baseadas em computador e pinçadas dos fotogramas do episódio IV. A última história, porém, traz um desenho mais vivo e criativo, mais colorido, pelo lápis de Ario Anindito. Kieron Gillen cede a escrita a Cullen Bunn, que inventou uma história em que Luke faz par com a contrabandista e ex-namorada de Han, Sana Starros, na busca por um sabre de luz que pertenceu a um Lord Sith das antigas, e objeto de desejo de Darth Vader. O sabre empresta o guarda-mão laser visto nos episódios VII a IX. Relíquias jedi já foram McGuffins em outras aventuras, como a gema de Splinter of the Mind’s Eye (1978), de Alan Dean Foster. A aventura escrita por Bunn apresenta um final mais do que adequado.

Comics Star Wars Clássicos 6. Embu das Artes, Quinhau, SP: Editora Planeta DeAgostini do Brasil, Coleção Comics Star Wars N.º 6, 2015, 200 páginas. Capa dura. “Quim Thrussel”, blogueiro muito ativo em tudo o que diz respeito a quadrinhos e ficção pulp, me chamou a atenção para esse volume da coleção Comics Star Wars: “Peguei a edição [6] da Coleção de Star Wars da Planeta DeAgostini, tem duas histórias que a Marvel não usou de John Carter e transformaram em Star Wars, John Carter vira Aron Peacebringer.” Curioso, fui conferir. Vamos lembrar, antes de mais nada, que as histórias reunidas neste volume em capa dura são as histórias originais criadas pela Marvel ainda na década de 1970, com todo o frescor do momento em que o primeiro filme, Guerra nas Estrelas (Star Wars; 1977), ainda estava na memória e no coração das pessoas — mas talvez com todo um outro conjunto de vícios e faltas, quando as comparamos com as HQs mais atuais, pós-Disney…

Comics Star Wars Clássicos 6. Embu das Artes, Quinhau, SP: Editora Planeta DeAgostini do Brasil, Coleção Comics Star Wars N.º 6, 2015, 200 páginas. Capa dura. “Quim Thrussel”, blogueiro muito ativo em tudo o que diz respeito a quadrinhos e ficção pulp, me chamou a atenção para esse volume da coleção Comics Star Wars: “Peguei a edição [6] da Coleção de Star Wars da Planeta DeAgostini, tem duas histórias que a Marvel não usou de John Carter e transformaram em Star Wars, John Carter vira Aron Peacebringer.” Curioso, fui conferir. Vamos lembrar, antes de mais nada, que as histórias reunidas neste volume em capa dura são as histórias originais criadas pela Marvel ainda na década de 1970, com todo o frescor do momento em que o primeiro filme, Guerra nas Estrelas (Star Wars; 1977), ainda estava na memória e no coração das pessoas — mas talvez com todo um outro conjunto de vícios e faltas, quando as comparamos com as HQs mais atuais, pós-Disney…

Com roteiro de David Michelinie e desenhos do admirável Walt Simonson, a primeira história se passa logo após O Império Contra-Ataca (1980). Nela, Luke, Leia e os robôs, além de Lando Calrissian e Chewbacca, participando do esforço da Aliança para encontrar um outro planeta para instalar uma nova base rebelde, depois que eles foram expulsos, por Vader, do planeta gelado Hoth. A aventura envolve um desenvolvimento particularmente interessante: um complô de oficiais do império para eliminar o próprio Vader. Michelinie sai de banda e ninguém menos que Chris Claremont assume o roteiro, justamente das histórias apontadas por Quim Thrussel. Na primeira, uma nave que transporta Leia sofre uma pane e ela é a única sobrevivente, indo parar, em um casulo de escape, em um planeta de fantasia heroica. Salva de homúnculos por um galante chefe-guerreiro que vive dando pulos prodigiosos como John Carter, o herói criado por Edgar Rice Burroughs, Leia torna-se sua hóspede e alvo do seu interesse erótico-romântico. Uma variação interessante que traz outra dimensão a Leia, embora a maior parte da história adote o ponto de vista do tal Aron Peacebringer — que tem a sua própria Dejah Thoris e se sente dividido, agora que apaixonou por Leia. Carmine Infantino fez o desenho, mais rústico que o de Simonson.

Depois desse desvio, o grupo de heróis encontra enfim um planeta candidato a abrigo da nova base rebelde. Um mundo florestal como a Lua de Yavin, habitado por pequenos telepatas peludos que convencem os rebeldes a enfrentar um monstro espacial que os tem como presa. Outra linha acompanha o retorno de Lando a Bespin e a sua cidade nas nuvens, agora controlada pelos imperiais e onde ele reencontra o seu assistente ciborgue. A intriga envolve uma associação momentânea com o comandante local, e a descida a uma parte do planeta não apresentada no filme: a superfície, onde vivem os pequenos anões-ferreiros que haviam desmontado C3P0. Lando é um personagem bastante sólido, nessa história que termina com Luke aparecendo e exibindo poderes jedi ausentes dos filmes. A próxima história de Michelinie é ainda mais interessante por ser uma FC hard: os rebeldes instalam uma base provisória na cromosfera de uma estrela. Quando as instalações sofrem problemas técnicos, cabe à conhecida dupla de droids saírem em atividade extra-veicular para salvar a todos. O inventivo recurso pode ter sido recuperado em Prisão Rebelde. Na última história, Lando e Luke abordam um traficante de armas para obter recursos para a Aliança, e caem em uma emboscada a ser executada por um monstro gigante — uma aventura mais tradicional.

—Roberto Causo

Fazenda Modelo: Novela Pecuária, de Chico Buarque. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 3.ª edição, 1975, 140 páginas. Brochura.

Fazenda Modelo: Novela Pecuária, de Chico Buarque. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 3.ª edição, 1975, 140 páginas. Brochura.  Vapt-Vupt, de Álvaro de Moya. São Paulo: Clemente & Editora, 2003, 180 páginas. Introdução de Maurice Horn. Brochura.

Vapt-Vupt, de Álvaro de Moya. São Paulo: Clemente & Editora, 2003, 180 páginas. Introdução de Maurice Horn. Brochura.

Narrativas Fantásticas do Malleus Maleficarum ou O Martelo das Feiticeiras: Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas, Paulo Soriano, ed. Itabuna-BA: Mondrongo, 2019, 76 páginas. Tradução de Paulo Soriano. Brochura

Narrativas Fantásticas do Malleus Maleficarum ou O Martelo das Feiticeiras: Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas, Paulo Soriano, ed. Itabuna-BA: Mondrongo, 2019, 76 páginas. Tradução de Paulo Soriano. Brochura

The Bounty Hunters, de Elmore Leonard. Nova York: HarperTorch, abril de 2002 [1953], 324 páginas. Paperback.

The Bounty Hunters, de Elmore Leonard. Nova York: HarperTorch, abril de 2002 [1953], 324 páginas. Paperback.

Psicologia Militar: Aplicações Clínicas e Operacionais (Military Psychology: Clinical and Operational Applications), de Carrie H. Kennedy & Eric A. Zillmer. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, Coleção General Benício, 2009 [2006], 472 páginas. Tradução de Geraldo Alves Portilho Junior. Brochura.

Psicologia Militar: Aplicações Clínicas e Operacionais (Military Psychology: Clinical and Operational Applications), de Carrie H. Kennedy & Eric A. Zillmer. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, Coleção General Benício, 2009 [2006], 472 páginas. Tradução de Geraldo Alves Portilho Junior. Brochura. O Livro do Cemitério (The Cemetery Book), de Neil Gaiman. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2010 [2008], 346 páginas. Ilustrações internas de Dave McKean. Tradução de Ryta Vinagre. Brochura.

O Livro do Cemitério (The Cemetery Book), de Neil Gaiman. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2010 [2008], 346 páginas. Ilustrações internas de Dave McKean. Tradução de Ryta Vinagre. Brochura. Cem Sonetos de Amor (Cien sonetos de amor), de Pablo Neruda. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2019 [1959], 122 páginas. Tradução de Carlos Nejar. Livro de Bolso.

Cem Sonetos de Amor (Cien sonetos de amor), de Pablo Neruda. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2019 [1959], 122 páginas. Tradução de Carlos Nejar. Livro de Bolso.

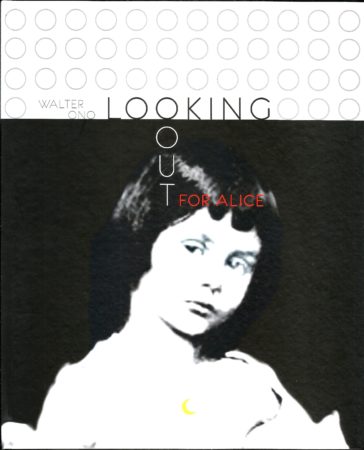

Looking Out for Alice, de Walter Ono. São Paulo: Edições da Lua, 2018, 32 páginas. Arte de capa de Walter Ono. Capa dura.

Looking Out for Alice, de Walter Ono. São Paulo: Edições da Lua, 2018, 32 páginas. Arte de capa de Walter Ono. Capa dura.

Darwin’s Blind Spot: Evolution Beyond Natural Selection, de Frank Ryan. Boston/Nova York: Houghton Mifflin Company, 2002, 310 páginas. Hardcover.

Darwin’s Blind Spot: Evolution Beyond Natural Selection, de Frank Ryan. Boston/Nova York: Houghton Mifflin Company, 2002, 310 páginas. Hardcover.  Contos Reversos, de Romy Schinzare. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 158 páginas. Introdução de Caio Bezarias. Texto de orelha de Gilberto Lopes Teixeira. Ilustrações de Jorge de Souza Coelho. Brochura.

Contos Reversos, de Romy Schinzare. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 158 páginas. Introdução de Caio Bezarias. Texto de orelha de Gilberto Lopes Teixeira. Ilustrações de Jorge de Souza Coelho. Brochura.

The Infinite Future, de Tim Wirkus. Nova York: Penguin Press, 2018, 394 páginas. Hardcover.

The Infinite Future, de Tim Wirkus. Nova York: Penguin Press, 2018, 394 páginas. Hardcover. Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo Editora, 2.ª edição, setembro de 2018, 124 páginas. Capa dura.

Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo Editora, 2.ª edição, setembro de 2018, 124 páginas. Capa dura.

Mindscan, de Robert J. Sawyer. Nova York: Tor Books, 2011 [2005], 302 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Trade paperback.

Mindscan, de Robert J. Sawyer. Nova York: Tor Books, 2011 [2005], 302 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Trade paperback.  A Arte do Cinema: Star Wars (The Art of Film: Star Wars), Anônimo, ed. São Paulo: Editora Europa, 2015, 178 páginas. Tradução de Gustavo Vicola, Maurício Muniz e Paulo Ferreira. Formato grande.

A Arte do Cinema: Star Wars (The Art of Film: Star Wars), Anônimo, ed. São Paulo: Editora Europa, 2015, 178 páginas. Tradução de Gustavo Vicola, Maurício Muniz e Paulo Ferreira. Formato grande.  Outros Jeitos de Usar a Boca (Milk and Honey), de Rupi Kaur. São Paulo: Editora Planeta, 20.ª edição, 2018 [2017], 208 páginas. Capa e ilustrações internas de Rupi Kaur. Brochura. Tradução de Ana Guadalupe.

Outros Jeitos de Usar a Boca (Milk and Honey), de Rupi Kaur. São Paulo: Editora Planeta, 20.ª edição, 2018 [2017], 208 páginas. Capa e ilustrações internas de Rupi Kaur. Brochura. Tradução de Ana Guadalupe.  Bandeira Sobrinho: Uma Vida e Alguns Versos, de Braulio Tavares. Fortaleza: Editora IMEPH, 2017, 256 palavras. Brochura.

Bandeira Sobrinho: Uma Vida e Alguns Versos, de Braulio Tavares. Fortaleza: Editora IMEPH, 2017, 256 palavras. Brochura.