Ficção científica brasileira e traduzida foram a tônica em um mês de leituras não muito numerosas. Mas o horror e a não ficção também tiveram o seu espaço, assim como as histórias em quadrinhos de fantasia e de Star Wars, com destaque para o álbum francês Aurora.

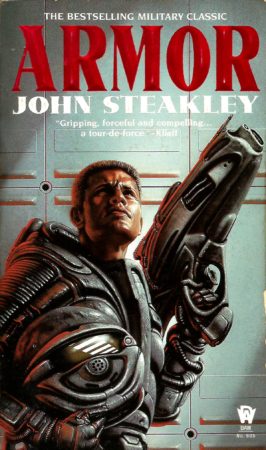

Arte de capa de Jim Burns.

Armor, de John Steakley. Nova York: DAW Books, 1984, 426 páginas. Arte de capa de Jim Burns. Paperback. Tropas Estelares (Starship Troopers; 1959), de Robert A. Heinlein, é um marco da ficção científica militar que influenciou outros romances de peso que vieram dialogar com ele. Disponíveis no Brasil estão, por exemplo: A Guerra Eterna (The Forever War; 1974), de Joe Haldeman, e O Jogo do Exterminador (Ender’s Game; 1985), de Orson Scott Card. Armor, do texano Steakley, é outro exemplo, inédito aqui. Seu autor parece ter rejeitado o lado filosófico e político de Tropas Estelares, buscando os seus opostos: o lado visceral, naturalizado e aleatório do combate.

A narrativa acompanha o soldado Felix, que, misteriosamente e sem explicações, sobrevive vez após vez aos combates contra alienígenas insetoides, em um planeta de geografia e atmosfera hostis. Felix tem um comportamento quase psicótico, nutrindo um estado mental que chama de “o motor” — mecanismo que o isola emocionalmente dos companheiros em torno, das mortes e mutilações, e o faz reagir prontamente às exigências do combate. O comportamento bate com crônicas de guerra em que soldados sobreviventes de ações muito intensas reportam terem se comportado com grande eficiência ao sentirem que não havia saída e que já estavam praticamente mortos. Aos poucos, porém, a sombra da “culpa do sobrevivente” vai se instalando dentro de Felix.

A certa altura, Felix sai de cena e entra uma narrativa em primeira pessoa que segue as ações de Jack Crow, famoso pirata espacial e assassino por conveniência. Ele foge de uma prisão de trabalhos forçados, mata o tripulante de uma nave pirata e o substitui, ganha as graças do cruel capitão — que o seleciona para a tarefa de conseguir combustível em um planeta privado, onde está instalada uma base científica. Ele se mete entre os cientistas e ganha a confiança do genial cientista-chefe. Para isso, leva com ele a armadura (daí o título) negra de combate propulsado (conceito apresentado no romance de Heinlein) que era usada como enfeite pelo capitão da nave pirata. Quando o cientista imagina um método para reaver os registros da armadura, ele e Crow descobrem que ela pertencera a Felix, e revivem as suas experiências de combate emocionalmente excruciantes. Com isso, o leitor também descobre que o soldado fizera parte da elite da guarda palaciana de uma rica monarquia, e que havia se alistado no impulso suicida de livrar-se do tormento de um amor proibido: um toque de space opera exótica — e de Beau Geste (1924), o famoso romance de ficção militar de P. C. Wren sobre a Legião Estrangeira, que trata dos horrores do combate de maneira semelhante: a guerra contra um inimigo indistinto, e uma escalada de mortes até o afunilamento final levando ao drama dos sobreviventes.

Quando os piratas enfim descem para realizar o seu ataque e, mais do que obterem combustível, conquistarem o planeta, Crow já havia conhecido o criminoso chefe local, o bêbado “dono” do planeta, e a mulher que se tornaria a sua amante. Quando ele escolhe apoiar os habitantes locais, há algo do faroeste Shane (1949), de Jack Schaefer. Outros momentos também são situações de western adaptadas para o gênero, algo que às vezes a FC americana exagera. Um exemplo está em Santiago: A Myth of the Far Future (1986), de Mike Resnick, e quando Felix ressurte no final do romance de Steakley com proporções mitológicas para salvar o dia, fica claro que o autor também forçou a mão em tais referências. Outro ponto que me incomodou especialmente na linha narrativa de Crow foram os seus encontros com mulheres dispostas a ter sexo com ele depois de espancadas. Se Tropas Estelares é um romance juvenil e idealizado, Armor quer ser adulto, perverso e cínico, mas perde o equilíbrio e às vezes soa forçado. Apesar disso, a intensidade da narrativa e a disposição do autor em firmar seus efeitos não importando o quê, tornam a leitura memorável. A bela arte de capa do inglês Jim Burns investe na textura e no protagonismo da armadura, alcançando com poucos elementos composicionais, a sugestão mítica.

Fractais Tropicais: O Melhor da Ficção Científica Brasileira, de Nelson de Oliveira, ed. São Paulo: Editora SESI-SP, 2018, 496 páginas. Brochura. Ganhadora de três prêmios (até o momento em que escrevo estas anotações), Fractais Tropicais é uma realização de Nelson de Oliveira no nível de suas antologias da Geração 90. É a mais importante antologia retrospectiva da ficção científica brasileira. Fez mais pela ideia, muitas vezes rejeitada por fãs e pesquisadores, da divisão dos períodos da nossa FC em “ondas”, do que anos de discussões e polêmicas. Nelson dá a sua inclinação pessoal na organização e estruturação do livro de várias maneiras, a começar pela contagem regressiva em termos das ondas: a primeira seção do livro apresenta autores da Terceira Onda da Ficção Científica Brasileira (2004 ao presente), e a Primeira é a que encerra o livro. Só por aí, a antologia garante fechar em grande estilo. Ficaram de fora outros períodos da nossa história: o Período Pioneiro (1857 a 1957) e o Ciclo de Utopias e Distopias (1972 a 1982). A seleção priorizou histórias com efeitos surrealistas, experimentais e irônicos, e de estilos pouco convencionais, dentro das preferências estéticas do organizador. No conto de abertura, “Além do Invisível”, de Cristina Lasaitis, os protagonistas transitam pela paisagem abstrata da realidade virtual, enquanto “O Templo do Amor”, de Ana Cristina Rodrigues, um assassino contratado avança pelo cenário indefinido do lugar do título, para matar a sacerdotisa. “Cão 1 Está Desaparecido”, de Lady Sybylla, é uma movimentada FC militar com imagens que lembram videogames e animes, e que partilha com Rodrigues o mergulho na ação.

A história seguinte, “Menina Bonita Bordada de Entropia”, de Cirilo Lemos, muda o tom e leva o leitor ao terreno da inquietação, da violência explosiva e do bizarro, talvez dentro do foco do New Weird. Já “Metanfetaedro”, de Alliah, trata de um experimento de arte e geometria que leva o leitor a uma paisagem surrealista. Me fez lembrar a engenhosidade conceitual de Ted Chiang. “Da Astúcia dos Amigos Improváveis”, de Santiago Santos, é uma space opera desenvolvida em segmentos curtos, em narrativa ao mesmo tempo exótica e introspectiva. Assim como o texto de Santos, “O Apanhador do Tempo”, de Márcia Olivieri, é um longo depoimento — aqui, prestado em tribunal por um homem que descobriu um processo de retardo de envelhecimento. “Aníbal”, de Andréa del Fuego, é narrado por um alienígena que recebe um humano para desenvolver no interior do seu corpo. No conto, muitas ideias de FC como consumo de informações e nanotecnologia são encadeadas pelo seu poder sugestivo, em uma prosa quase poética, levemente irônica. “A Última Árvore”, de Luiz Bras, dá título a um livro de contos do autor, e se desenvolve como linhas de diálogo, apresenta crime e favelas com muita ironia e índices claros de tupinipunk (cyberpunk tupiniquim). Nisso, lembra o admirável romance do autor, Distrito Federal (2014), um dos marcos da Terceira Onda. Segue-se “Quinze Minutos”, de Ademir Assunção, num texto fragmentado, enigmático e com parágrafos de prosa poética. Outro conto com uma aura surrealista é “Cibermetarrealidade”, de Tibor Moricz, originalmente publicado na minha antologia Contos Imediatos (Terracota Editorial, 2009), e que mergulha, com um estilo inventivo, no ponto de vista da máquina e de uma hipertrofia da sua presença em uma monstruosa megalópole. “Los Cibermonos de Locombia”, de Ronaldo Bressane, reproduz um sarcástico depoimento em espanhol (e em primeira pessoa) sobre cibermacacos criados para a indústria pornô. É o último texto da seção dedicada à Terceira Onda.

Braulio Tavares, um dos melhores autores da Segunda Onda (1982 a 2015), abre a nova seção com a noveleta “O Molusco e o Transatlântico”, que começa com um pique de thriller de FC e se torna mais uma história de um prisioneiro narrando por experiências estranhas. “Paradoxo de Narciso”, de Ivanir Calado, é um conto de viagem no tempo em que o viajante se dedica ao sexo com ele próprio — interessantemente, escrito em terceira pessoa. A noveleta “Visitante”, de Carlos Orsi, retorna à primeira pessoa e racionaliza elementos espirituais em termos tecnocientíficos. Outra história longa, “Ostraniene”, de Lucio Manfredi, em primeira pessoa, traz ação tensa numa versão do ciberespaço. “Galimatar”, de Fábio Fernandes, é uma noveleta que abre com uma espécie de ensaio sobre uma linguagem bioquímica na forma de alimentos, antes de seguir para a ação. Ataíde Tartari contribui com “A Máquina do Saudosismo”, conto em terceira pessoa incluído no seu livro 17 Histórias, sobre um homem que viaja por meios criogênicos ao mundo do século 23. Logo depois, Finisia Fideli contribui com dois contos curtos, o poético “Estrela Marinha no Céu” e o fluído e surreal “As Múltiplas Existências de Áries”. “A Coleira do Amor”, de Gerson Lodi-Ribeiro, é uma narrativa longa, em primeira pessoa, sobre um homem implantado com um “chip de amor eterno” que o leva a confundir a cunhada com sua esposa morta, com consequências trágicas. Jorge Luiz Calife, o Pai da FC Hard Brasileira, está no livro com “As Sereias do Espaço”, space opera que integra o seu famoso Universo da Tríade. A space opera também comparece com o meu “Tempestade Solar”, parte da série Shiroma, Matadora Ciborgue. Ivan Carlos Regina está na antologia com dois textos curtos marcados por gráficos e tabelas: “Acúmulo de Skinnot em Megamerc”, uma crítica ao consumismo, e “Quando Murgau A.M.A. Murgau”, alegórica defesa do amor livre. De Octávio Aragão, “O Dia em que Vesúvia Descobriu o Amor” narra em terceira pessoa o encontro amoroso de duas cidades imaginárias — uma heterotopia (termo do crítico Brian McHale) exuberante em estilo e com imagens e neologismos que homenageiam o colega Braulio Tavares. A torrente verbal tupinipunk em parágrafo único de Fausto Fawcett, “Caro Senhor Armageddon”, fecha a seção.

Fractais Tropicais é um ambicioso monumento à FC brasileira, contendo vários livros em um. O último, dedicado à Primeira Onda (1957 a 1972), abre com “O Grande Mistério”, de André Carneiro, parte da sua enigmática série Anarquia Sexual (com os romances Piscina Livre e Amorquia) mas de uma fase tardia (reunida no livro A Máquina de Hyerónimus e Outras Histórias, de 1997) que merece ser lembrada. A metaficcional noveleta “A Ficcionista”, de Dinah Silveira de Queiroz, é uma seleção importante — uma das primeiras narrativas metaficcionais da FC nacional que sustenta relação com a New Wave britânica (assim como vários contos de Carneiro). “Chamavam-me de Monstro”, de Fausto Cunha, saiu das páginas da sua sempre lembrada coletânea As Noites Marcianas (1960); narrativa de visita de um E.T. à Terra (obviamente, em primeira pessoa). “O Elo Perdido”, do pioneiro Jeronymo Monteiro, é noveleta que acompanha uma criança nascida com morfologia e comportamento recessivos, um mutante que responde por momentos cômicos e trágicos. A seção e a antologia fecham com o introspectivo “Morte no Palco”, de Rubens Teixeira Scavone, conto que deu título à terceira coletânea do autor (1979), um mestre da FC literária, psicológica e humanista.

Não há como enfatizar mais a importância da realização de Nelson de Oliveira com Fractais Tropicais, em como esse volume dá testemunho da diversidade, vigor e expressividade da nossa ficção científica, em sua jornada evolutiva desde a década de 1960. Imagino que a fama da antologia só fará crescer com os anos. Talvez daqui a cinco ou dez, ela reapareça, quem sabe dividida em três volumes com novas apresentações, para sublinhar ainda mais a sua importância. Fica a sugestão.

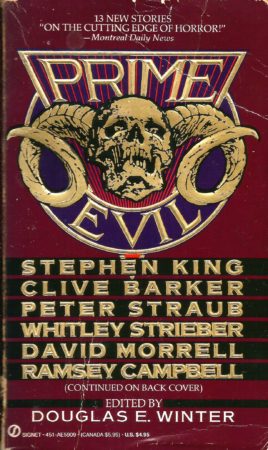

Prime Evil, de Douglas E. Winter, ed. Nova York: Signet Books, 1988, 382 páginas. Paperback. Não sei se os jovens fãs de Stranger Things se deram conta, mas a ficção de horror da década de 1980 foi especial. Basta atentar para os nomes presentes nesta antologia original montada por Douglas E. Winter só com gente graúda: Stephen King, Clive Barker, Peter Straub, Whitley Strieber, David Morrell, Ramsey Campbell, Thomas Tessier, M. John Harrison, Jack Cady, Charles L. Grant, Paul Hazel, Dennis Etchison e Thomas Ligotti. O livro é dividido em seções, com direito a epígrafes específicas, que agrupam histórias com algo em comum. A primeira é “In the Court of the Crimson King”, e é uma noveleta de Stephen King que a abre: “The Night Flyer”, que de algum modo e no ápice surpreendente, parece capturar algo da lustfulness do horror como gênero literário e cinematográfico naquela década. Foi visto aqui na coletânea Pesadelos e Paisagens Noturnas. “Having a Woman at Lunch”, de Hazel, é conto sobre um grupo de funcionários blasé de uma empresa de implementos domésticos envolvidos com uma jovem funcionária recém-contratada, que pode ou não ter sido devorada por eles, no final ambíguo. Em “The Blood Kiss”, Etchison emprega sua experiência como roteirista para criar uma intriga em torno de um roteiro sobre zumbis, prestes a ser roubado por um produtor de série de TV, e o esforço confuso de sua jovem assistente, de impedir essa injustiça. Metaficcional, combina a narrativa com trechos do script — em fusão mal diagramada mas sugestiva. O horror aqui é por associação, com a jovem se metendo em uma situação inesperada, perto do fim.

Prime Evil, de Douglas E. Winter, ed. Nova York: Signet Books, 1988, 382 páginas. Paperback. Não sei se os jovens fãs de Stranger Things se deram conta, mas a ficção de horror da década de 1980 foi especial. Basta atentar para os nomes presentes nesta antologia original montada por Douglas E. Winter só com gente graúda: Stephen King, Clive Barker, Peter Straub, Whitley Strieber, David Morrell, Ramsey Campbell, Thomas Tessier, M. John Harrison, Jack Cady, Charles L. Grant, Paul Hazel, Dennis Etchison e Thomas Ligotti. O livro é dividido em seções, com direito a epígrafes específicas, que agrupam histórias com algo em comum. A primeira é “In the Court of the Crimson King”, e é uma noveleta de Stephen King que a abre: “The Night Flyer”, que de algum modo e no ápice surpreendente, parece capturar algo da lustfulness do horror como gênero literário e cinematográfico naquela década. Foi visto aqui na coletânea Pesadelos e Paisagens Noturnas. “Having a Woman at Lunch”, de Hazel, é conto sobre um grupo de funcionários blasé de uma empresa de implementos domésticos envolvidos com uma jovem funcionária recém-contratada, que pode ou não ter sido devorada por eles, no final ambíguo. Em “The Blood Kiss”, Etchison emprega sua experiência como roteirista para criar uma intriga em torno de um roteiro sobre zumbis, prestes a ser roubado por um produtor de série de TV, e o esforço confuso de sua jovem assistente, de impedir essa injustiça. Metaficcional, combina a narrativa com trechos do script — em fusão mal diagramada mas sugestiva. O horror aqui é por associação, com a jovem se metendo em uma situação inesperada, perto do fim.

A seção seguinte se chama “Turn to Earth” e abre com “Coming to Grief”, do autor best-seller Clive Barker, que nos apresenta outra heroína, uma jovem que retorna à sua cidade natal para o funeral da mãe, e projeta suas inquietações psicológicas sobre uma trilha escura em uma pedreira abandonada, onde ela, quando criança, imaginava a presença do Bicho-Papão. Uma das joias do livro, a noveleta tem ótima cadência e imersão psicológico, brincando com a possibilidade de um terror estritamente subjetivo alcançando uma concretude arrepiante no final. Com um tom mais irônico, “Food”, de Tessier, acompanha um homem solitário e metódico que acompanha a sua amizade com uma jovem encantadora a seu modo, mas muito obesa. Ele aos poucos se dá conta de que a ama, e fantasia mudar seus hábitos pelo amor. O final, contudo, reserva a ela uma metamorfose em criatura quase lovecraftiana, sublinhando as tensões entre o seu conteúdo humano, irônico e politicamente incorreto. Certamente, o horror deve ser a última resistência ao politicamente correto, já que o gênero costuma crescer com essa tensão. “The Great God Pan”, de Harrison, um nome associado tanto à New Wave quando ao New Weird, faz o narrador se reencontrar com uma amiga peripatética, aparentemente porque ela é acompanhada de um casal de amantes homúnculos, vívida alucinação que é apenas uma de várias que acompanham um grupo de amigos que convergem para uma figura cínica que teria conduzido um experimento misterioso com eles, no passado.

“Orange is for Anguish, Blue for Insanity” abre a seção “Secrets”. O autor é David Morrell, um astro do dark suspense da época. Narrada em primeira pessoa, essa noveleta explora a história da arte: dois amigos discutem o trabalho de um obscuro pintor holandês do século 19, espécie de versão terrorífica de Van Gogh e cuja obra poderia contaminar os seus admiradores com a loucura que acometera o pintor. Narrativa densa, sólida e muito efetiva. A ela sucede “The Juniper Tree”, de Straub, novela que, à moda de um Harlan Ellison, enfoca a magia do cinema para apresentar o horror do flagelo da pedofilia. A figura do monstro aí é a do abusador. Uma narrativa ao mesmo tempo envolvente e incômoda, realista e assustadora, de boa lembrança no campo da ficção do horror, finalista do Prêmio Bram Stoker. Por si só, vale a leitura da antologia. “Spinning Tales” é a nova seção, iniciada com “Spinning Tales with the Dead”, de Grant: pai e filho se sentam à beira de um lago para contar lorotas e parodiar situações da cultura popular, enquanto uma mulher misteriosa, obviamente morta, faz movimentos na água, pontuando a narrativa. Uma discreta aura absurdista sublinha a sugestão de culpa e luto, pelo crime praticado pelo pai. O cultuado Thomas Ligotti, um autor sofisticado e marcante, comparece com “Alice’s Last Adventure” — a narradora, uma escritora de livros infantis sombrios, que recorda (a memória é uma das tônicas da antologia) seus pais, família, livros e estranhas aparições que a importunam ao longo da vida. O título e alguns pontos do enredo remetem a Alice no País das Maravilhas. Outra história sobre escrita e escritores é “Next Time You’ll Know Me”, de Ramsey Campbell, autor inglês que, assim como Ligotti, tem uma conexão com a aura da escrita de H. P. Lovecraft. Aqui, porém, apresenta texto humorístico sobre um pretensioso jovem aspirante a escritor, um tanto alienado, que vê partes de suas histórias inéditas aparecendo nas obras de outros autores. Ele sempre exige satisfações, em um crescendo que o coloca numa bela encrenca. “By Reason of Darkness” é a seção final, iniciada com o perturbador “The Pool”, do polêmico ficcionista e ufólogo “contactado” Whitley Strieber. A história mais curta da antologia, narra a angústia de um pai cujo filho pequeno assume um comportamento muito mais maduro do que a sua idade — e a disposição inamovível de terminar a própria existência. Fecha o livro a novela “By Reason of Darkness”, de Jack Cady (1932-2004), autor de boa reputação nos EUA, cuja narrativa trilha a linha tênue entre o realismo e o absurdismo, na tentativa de representar o absurdo da guerra do Vietnã. É o mesmo terreno de um Thomas Pynchon ou, mais especificamente, de Tim O’Brien e o seu premiado romance do Vietnã Going after Cacciatto (1978). Não obstante, a narrativa patina bastante e parece desconjuntada e sem foco. É pena que esta robusta antologia termine assim, mas sua leitura conserva muitos momentos especiais.

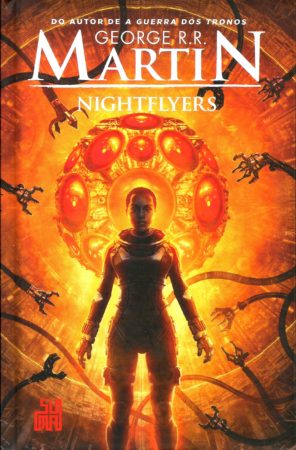

Arte de capa de Julio Zartos.

Nightflyers (Nightflyers), de George R. R. Martin. Rio de Janeiro: Suma, 2019 [1981, 2018], 140 páginas. Tradução de Alexandre Martins. Arte de capa de Julio Zartos. Ilustrações internas de David Palumbo. Capa dura. George Martin foi parar no colo da Suma, que, além de relançar os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, publicou esta novela de ficção científica, ganhadora do Prêmio Locus 1981 de Melhor Novela, e transformada em filme em 1987. Ao ler, notei que a história não me era estranha, e me pergunto se não vi o filme em VHS ou algo assim. Mas pode ser a semelhança com Alien: O Oitavo Passageiro, que é de 1979 e pode ter inspirado Martin a escrever esta novela de suspense sobre um bando de cientistas sendo mortos um a um dentro de uma nave interestelar. Martin foi para Hollywood circa 1985 (ainda me lembro com afeto da série A Bela e a Fera, de 1989), mas a leitura de Nightflyers sugere que ele cortejava a Fábrica de Sonhos antes disso. Mais recentemente, a novela virou minissérie no SyFy.

O objetivo da expedição é localizar uma espécie alienígena mitológica, que existe apenas em naves espaciais subluz transitando cegamente no espaço interestelar. A espaçonave que os persegue tem apenas um tripulante, o capitão, que telecomanda tudo de algum lugar onde permanece incógnito. A heroína, presente na capa, é uma mulher negra, trans-humana e hiper-sexualizada, mas inteligente e capaz. Entre os cientistas há dois telepatas, e a telecinesia também possui uma participação importante. Não foi difícil prever quem é o vilão — e nisso Alien também dá uma pista ao leitor. Apesar da previsibilidade e dos personagens antipáticos e inconsistentes como cientistas, o suspense me fisgou e li a novela com prazer. Esta edição da Suma vai no rastro de uma edição de 2018 da Bantam Books, com ilustrações internas de David Palumbo, coloridas, realistas mas com uma mancha muito artística. A arte de capa do brasileiro Julio Zartos puxa um pouco para o juvenil, mas está dentro da história e apresenta um traje espacial de look mais moderno.

The Revenge of Gaia: Why the Earth Is Fighting Back – And How We Still Can Save Humanity, de James Lovelock. Londres: Penguin Books, 2007 [2006], 222 páginas. Prefácio de Sir Crispin Tickell. Fotos e gráficos. Paperback. O aquecimento global e o consequente agravamento do clima é uma realidade cientificamente irrefutável, que está aí há algum tempo, sendo denunciada por cientistas e ficcionistas (como Bruce Sterling, com Tempo Fechado, de 1994, publicado aqui pela Devir Brasil). Este livro de não ficção, com uma capa que lembra cartaz de filme de catástrofe, fez a denúncia em 2006, quando foi best-seller no Reino Unido. Seu autor é conhecido pelo conceito de Gaia (batizado assim pelo romancista inglês William Golding, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e autor do clássico da FC, O Senhor das Moscas), metáfora de uma “Terra viva”, usada para tratar do planeta como um sistema auto-sustentado, do qual a vida faz parte e dá caráter a fenômenos antes considerados independentes dela, como a atmosfera e a geografia.

The Revenge of Gaia: Why the Earth Is Fighting Back – And How We Still Can Save Humanity, de James Lovelock. Londres: Penguin Books, 2007 [2006], 222 páginas. Prefácio de Sir Crispin Tickell. Fotos e gráficos. Paperback. O aquecimento global e o consequente agravamento do clima é uma realidade cientificamente irrefutável, que está aí há algum tempo, sendo denunciada por cientistas e ficcionistas (como Bruce Sterling, com Tempo Fechado, de 1994, publicado aqui pela Devir Brasil). Este livro de não ficção, com uma capa que lembra cartaz de filme de catástrofe, fez a denúncia em 2006, quando foi best-seller no Reino Unido. Seu autor é conhecido pelo conceito de Gaia (batizado assim pelo romancista inglês William Golding, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e autor do clássico da FC, O Senhor das Moscas), metáfora de uma “Terra viva”, usada para tratar do planeta como um sistema auto-sustentado, do qual a vida faz parte e dá caráter a fenômenos antes considerados independentes dela, como a atmosfera e a geografia.

O conceito é antigo (1979), e cruzei com ele ainda criança pelos jornais e revistas da época. Este livro bem posterior fornece uma infinidade de insights e dados sobre Gaia e o aquecimento global e suas consequências desastrosas. O capítulo “What Is Gaia?” descreve o conceito e como Lovelock chegou a ele, sua relação com teoria relativamente recente da emergência (de “emergir”) ou complexidade (e de como o entrelaçamento quântico pode fundamentá-la), assim como as reações do mundo científico a Gaia, além da importância da temperatura e da química necessária à vida, no sistema autorregulatório da Terra como sistema auto-sustentado. “The Life History of Gaia” fornece mais substância à teoria, a partir da evolução da vida e da geologia do planeta. A evidência mais recente estaria no ciclo de eras do gelo, que leva o autor a supor que a própria biodiversidade seria uma resposta da Terra aos desafios representados por essa ciclo. “Forescasts for the Twenty-First Century” argumenta contra a posição infame de Michael Crichton e outros questionadores dos modelos da mudança climática, e parece ter previsto o agravamento acelerado que temos visto nos últimos anos, no que já vem sendo chamado de crise climática. Já “Sources of Energy” faz uma polêmica defesa da energia nuclear para evitar as emissões a partir do carvão, petróleo e destruição de vegetação com as hidroelétricas. Para isso, Lovelock minimiza os efeitos danosos de acidentes nucleares como os de Chernobyl. Ele não confia em fontes alternativas nem na mudança de hábitos de consumo como solução. Só o que posso dizer sobre isso é que de lá (2007) para cá, as fontes eólica e solar aumentaram em muito a sua eficiência e difusão — como atesta o caso da Escócia. A partir daí e dos capítulos seguintes — “Chemicals, Food and Raw Materials” e “Technology for a Sustainable Energy” —, Lovelock deriva para uma crítica do ambientalismo, que para ele mais atrapalhava do que ajudava, ao interferir, com sua condenação da energia nuclear e da poluição de alimentos, com medidas de otimização que ajudariam a diminuir a derrubada de florestas e a emissão de gases de efeito estufa. A bronca dele culmina em “A Personal View of Environmentalism”.

Para um socialista verde como eu, os argumentos contra o ambientalismo parecem uma ação contra quem está próximo — ambientalistas e proponentes da alimentação orgânica — e portanto acessível, já que o verdadeiro problema se mostra inacessível ao autor: o negacionismo climático, a atividade industrial e agropecuária sem regulação, a ganância do sistema financeiro internacional. Ele não vê qualquer sinergia entre esses movimentos e a luta contra o aquecimento global, ao mesmo tempo em que não explora a sinergia presente e danosa, dos fatores adversários. É também culpado de dirigir-se em demasia ao público precípuo do seu livro, o leitor inglês, quando o problema exige uma visão bem mais global. Ainda assim, The Revenge of Gaia funciona bem como advertência contra o terrível caminho suicida que tomamos como espécie.

Quadrinhos

Arte de capa de Ken Kelly.

Star Wars: Boba Fett: Inimigo do Império (Star Wars: Boba Fett: Enemy of the Empire), de John Wagner (texto) e Ian Gibson & John Nadeau (arte), e Cam Kennedy (arte). Barueri-SP: Panini Comics, 2015, 146 páginas. Arte de capa de Ken Kelly. Brochura. Este livro reúne uma minissérie de quatro fascículos e uma história solo do caça-prêmios Boba Fett, sendo que na minissérie ele se confronta com Darth Vader. São dois dos maiores vilões de Star Wars, e Fett, que apareceu primeiro no desenho animado embutido no The Star Wars Holyday Special (1978). Depois vimos, no filme Star Wars Edição Especial (t.c.c. Star Wars Episode IV: A New Hope), que ele estivera em uma cena cortada do filme que inaugurou a franquia, em 1977.

Um relacionamento entre Vader e Fett certamente seria algo sombrio, e o escritor John Wagner o pinta mergulhando em situações que estariam bem situadas na revista Kripta ou na EC Comics. Wagner é um dos criadores do Juiz Dredd na saudosa revista 2000 A. D., e trouxe a Star Wars aquela inclinação para a violência mais explícita e para efeitos de humor negro. Na minissérie em questão, Vader procura Fett pessoalmente para que ele capture um oficial desertor do Império. Ao mesmo tempo, o vilão coloca um quarteto de assassinos na cola do caça-prêmios. A trilha leva a uma espécie de monastério localizado em um planeta remoto, ocupado por uma ordem de monges pessimistas, cruelmente explorados com fins humorísticos por Wagner. Diz respeito a um “artefato” capaz de prever o futuro. Vader quer esse objeto, e nesse local ele se defronta com Fett. Algo que ele descobre é que precisará do caça-prêmios no futuro (de O Império Contra-Ataca, certamente). A arte da dupla Ian Gibson & John Nadeau tenta encostar na de Cam Kennedy (que havia trabalhado com Wagner desenhando o Juiz Dredd), mas é caricata. Kennedy, que eu conhecia pela minissérie A Guerra de Luz e Trevas (1988) e por uma outra HQ de Star Wars, Dark Empire (1992 e 1994), comparece ele mesmo na última história, “Caça a Bar-Kooda”. Nela, Fett persegue, a mando dos Hutts, um criminoso espacial conhecido por devorar os artistas de entretenimento de cuja apresentação ele não gostou. A chave para chegar a Bar-Kooda é um mágico baixote e resignado. Também escrita por Wagner, a história é igualmente sombria e irônica, mas melhor desenhada e com uma virada “canibal”. O capista Ken Kelly deve ser familiar aos leitores de A Espada Selvagem de Conan.

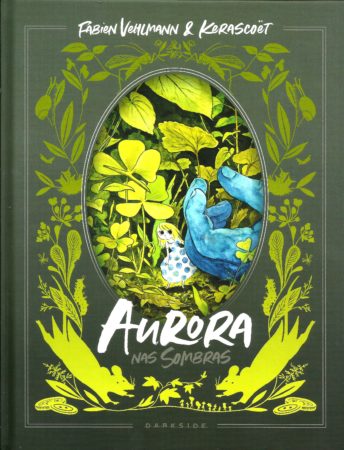

Arte de capa de Kerascoët.

Aurora nas Sombras (Jolies ténêbres), de Fabien Vehlmann & Kerascoët (Marie Rommepuy & Sébastien Cosset). Rio de Janeiro: DarkSide, 2019 [2009], 96 páginas. Tradução de Maria Clara Carneiro. Arte de capa de Kerascoët. Álbum capa dura. Uma menina morre na floresta, a caminho da escola ou de um passeio solitário. Nesse instante, criaturas do seu mundo imaginário deixam o cadáver, para viverem uma existência liliputiana e esquálida nas vizinhanças do corpo em decomposição. São seres simplificados como bonecas e crianças, meninos e meninas, princesas e bailarinas de ilustração de livros infantis. Assim como os contos de fadas na origem, a fome e o choque das ilusões infantis com a essência bruta e implacável do mundo natural assombram as suas andanças e festejos pueris. Aurora, a protagonista, é a mocinha loira e de vestido de bolinhas que aparece na capa. Lembra tanto Alice quando Poliana, na sua solidariedade e positividade inicial. Esse espírito não sobrevive à dureza da vida no bosque e às mesquinharias que aparecem cada vez mais no comportamento dos seres imaginários. O que emerge é a crueldade, o egoísmo e o lado autocentrado da criança, que muitas vezes as brincadeiras e a fantasia infantis mascaram. Assustada e magoada com tudo, Aurora se refugia na cabana (como o povo pequeno das lendas sobre hobgoblins e lucharacháin) de um homem solitário, e na qual a presença de uma boneca quebrada parece sugerir que ele pode ter algo a ver com a morte da menina. A nêmesis de Aurora é a arrogante princesa Zélia, que, a certa altura, afirma que o problema de Aurora é que “ela nunca foi muito maligna… todo o problema está aí”. Mas Aurora já completou o seu processo de brutalização e resolve a rivalidade de um modo que faz o leitor recordar o fantasma das atrocidades nazistas na Europa. Só isso já bastaria como um final aterrorizante, mas a conclusão do livro escrito pelo francês Fabien Vehlmann e desenhado pelo casal Marie Rommepuy & Sébastien Cosset (que assinam “Kerascoët”) guarda para Aurora um traço de inocência e idealização que, no contexto, é ainda mais assustador.

O livro andou aqui em casa trazido por meu filho, Roberto Fideli, que o tomou emprestado de sua amiga Isabella Lubrano. (Mais tarde, adquirimos um exemplar.) Agradeço aos dois pela chance de ler o livro lançado pela DarkSide este ano, com um acabamento luxuoso. Meu filho me entregou o livro com o alerta de que era de causar pesadelos. E de fato, escrevo estas notas depois de despertar de um desses pesadelos. Fique avisado.

—Roberto Causo

your name., de Makoto Shinkai. Rio de Janeiro/Campinas: Verus Editora, 2ª edição, 2019 [2016], 186 páginas. Tradução de Karen Kazumi Hayashida. Comentário de

your name., de Makoto Shinkai. Rio de Janeiro/Campinas: Verus Editora, 2ª edição, 2019 [2016], 186 páginas. Tradução de Karen Kazumi Hayashida. Comentário de

17 Histórias: Alternativas, Cômicas e Futuristas, de Ataíde Tartari. Pará de Minas-MG: VirtualBooks, 2013, 172 páginas. Brochura.

17 Histórias: Alternativas, Cômicas e Futuristas, de Ataíde Tartari. Pará de Minas-MG: VirtualBooks, 2013, 172 páginas. Brochura.

Sobre Histórias (On Stories and Other Essays on Literature), de C. S Lewis. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2018, 252 páginas. Tradução de Francisco Nunes. Capa dura.

Sobre Histórias (On Stories and Other Essays on Literature), de C. S Lewis. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2018, 252 páginas. Tradução de Francisco Nunes. Capa dura.  Pelotão de Fronteira, de Moacyr Barcellos Potyguara. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2003, 192 páginas. Brochura.

Pelotão de Fronteira, de Moacyr Barcellos Potyguara. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2003, 192 páginas. Brochura. The Nine Dragons, de Justin Scott. Nova York: Bantam Books, 1992 [1991], 456 páginas. Paperback.

The Nine Dragons, de Justin Scott. Nova York: Bantam Books, 1992 [1991], 456 páginas. Paperback.

Sob o Trópico de Capricórnio, de Pedro Carcereri. Belo Horizonte: Letreramento, 2018, 98 páginas. Brochura.

Sob o Trópico de Capricórnio, de Pedro Carcereri. Belo Horizonte: Letreramento, 2018, 98 páginas. Brochura.  Quatro Soldados, de Samir Machado de Machado. Porto Alegre: Não Editora, 2013, 320 páginas. Brochura.

Quatro Soldados, de Samir Machado de Machado. Porto Alegre: Não Editora, 2013, 320 páginas. Brochura.

Os Domínios do Rei Peste, de Evaristo Geraldo. Fortaleza: Edição do Autor, junho de 2015, 16 páginas. Folheto.

Os Domínios do Rei Peste, de Evaristo Geraldo. Fortaleza: Edição do Autor, junho de 2015, 16 páginas. Folheto.

Darwin’s Blind Spot: Evolution Beyond Natural Selection, de Frank Ryan. Boston/Nova York: Houghton Mifflin Company, 2002, 310 páginas. Hardcover.

Darwin’s Blind Spot: Evolution Beyond Natural Selection, de Frank Ryan. Boston/Nova York: Houghton Mifflin Company, 2002, 310 páginas. Hardcover.  Contos Reversos, de Romy Schinzare. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 158 páginas. Introdução de Caio Bezarias. Texto de orelha de Gilberto Lopes Teixeira. Ilustrações de Jorge de Souza Coelho. Brochura.

Contos Reversos, de Romy Schinzare. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 158 páginas. Introdução de Caio Bezarias. Texto de orelha de Gilberto Lopes Teixeira. Ilustrações de Jorge de Souza Coelho. Brochura.

The Infinite Future, de Tim Wirkus. Nova York: Penguin Press, 2018, 394 páginas. Hardcover.

The Infinite Future, de Tim Wirkus. Nova York: Penguin Press, 2018, 394 páginas. Hardcover. Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo Editora, 2.ª edição, setembro de 2018, 124 páginas. Capa dura.

Cronista de um Tempo Ruim, de Ferréz. São Paulo: Selo Povo Editora, 2.ª edição, setembro de 2018, 124 páginas. Capa dura.

Mindscan, de Robert J. Sawyer. Nova York: Tor Books, 2011 [2005], 302 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Trade paperback.

Mindscan, de Robert J. Sawyer. Nova York: Tor Books, 2011 [2005], 302 páginas. Capa de Stephan Martiniere. Trade paperback.  A Arte do Cinema: Star Wars (The Art of Film: Star Wars), Anônimo, ed. São Paulo: Editora Europa, 2015, 178 páginas. Tradução de Gustavo Vicola, Maurício Muniz e Paulo Ferreira. Formato grande.

A Arte do Cinema: Star Wars (The Art of Film: Star Wars), Anônimo, ed. São Paulo: Editora Europa, 2015, 178 páginas. Tradução de Gustavo Vicola, Maurício Muniz e Paulo Ferreira. Formato grande.  Outros Jeitos de Usar a Boca (Milk and Honey), de Rupi Kaur. São Paulo: Editora Planeta, 20.ª edição, 2018 [2017], 208 páginas. Capa e ilustrações internas de Rupi Kaur. Brochura. Tradução de Ana Guadalupe.

Outros Jeitos de Usar a Boca (Milk and Honey), de Rupi Kaur. São Paulo: Editora Planeta, 20.ª edição, 2018 [2017], 208 páginas. Capa e ilustrações internas de Rupi Kaur. Brochura. Tradução de Ana Guadalupe.  Bandeira Sobrinho: Uma Vida e Alguns Versos, de Braulio Tavares. Fortaleza: Editora IMEPH, 2017, 256 palavras. Brochura.

Bandeira Sobrinho: Uma Vida e Alguns Versos, de Braulio Tavares. Fortaleza: Editora IMEPH, 2017, 256 palavras. Brochura.