As leituras de abril incluíram tipos bem diferentes de ficção científica, e também suspense, fantasia contemporânea e horror, além de space opera em quadrinhos.

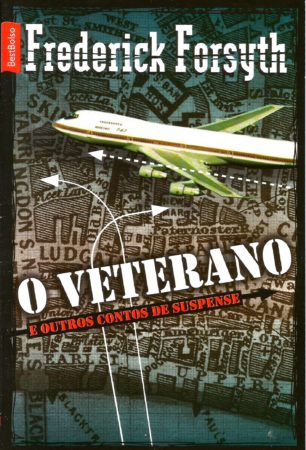

O Veterano e Outros Contos de Suspense (The Veteran), de Frederick Forstyth. Rio de Janeiro: Editora Record, 2009 [2001], 278 páginas. Tradução de Ruy Jungmann. Livro de bolso. Do inglês Forsyth eu li O Pastor (1971), uma novela com tema natalino, envolvendo um caça a jato que, perdido e sem instrumentos, encontra um avião-fantasma da II Guerra Mundial que o ajuda a encontrar o caminho de casa. É um favorito meu — assim como o thriller O Dossiê Odessa, cujo herói é um jornalista às voltas com nazistas que fugiram para a América do Sul. O próprio Forsyth foi tanto piloto de caça na RAF quanto jornalista. Este livrinho, da investida da Record ao campo do livro de bolso, reúne quatro noveletas de suspense e ficção de crime. A história-título abre o livro. Nela, o mistério se estabelece em torno de um homem de meia-idade violentamente atacado por dois assaltantes na rua, e cuja identidade se mostra difícil de determinar. A história segue investigação dos culpados e da identidade da vítima, e quando parece que os investigadores estão fechando as duas questões, a história se complica com a entrada de um grande advogado que resolve defender os criminosos — levando a história a um final insuspeito. Em “O Veterano”, o drama de identificar a vítima prepara o suspense do desfecho. Usando de um narrador onisciente, ficamos sabendo que o homem agredido era um veterano de combates no Iêmen porque o narrador de Forsyth mergulha em sua mente em coma, revivendo as situações de combate. Na sequência, vem a segunda melhor história do livro, “A Arte do Essencial”, sobre a malandragem no mundo da arte — tema que explorei em minha noveleta “Phoenix Terra”, parte da série Shiroma, Matadora Ciborgue. É pena que esta história não feche o livro. A terceira, “O Milagre”, é uma feroz brincadeira com religião e as expectativas do leitor. A história final, “O Cidadão”, ambientada em um avião de carreira vindo de Bangcoc (portanto, é a história representada na capa), funciona muito bem como suspense mas não tem a força de textura e de enredo dessas duas que eu aponto como favoritas. Ruy Jungmann é um autor da Geração GRD que se tornou um prolífico tradutor profissional. Infelizmente, a preparação de texto de O Veterano deixa a desejar.

O Veterano e Outros Contos de Suspense (The Veteran), de Frederick Forstyth. Rio de Janeiro: Editora Record, 2009 [2001], 278 páginas. Tradução de Ruy Jungmann. Livro de bolso. Do inglês Forsyth eu li O Pastor (1971), uma novela com tema natalino, envolvendo um caça a jato que, perdido e sem instrumentos, encontra um avião-fantasma da II Guerra Mundial que o ajuda a encontrar o caminho de casa. É um favorito meu — assim como o thriller O Dossiê Odessa, cujo herói é um jornalista às voltas com nazistas que fugiram para a América do Sul. O próprio Forsyth foi tanto piloto de caça na RAF quanto jornalista. Este livrinho, da investida da Record ao campo do livro de bolso, reúne quatro noveletas de suspense e ficção de crime. A história-título abre o livro. Nela, o mistério se estabelece em torno de um homem de meia-idade violentamente atacado por dois assaltantes na rua, e cuja identidade se mostra difícil de determinar. A história segue investigação dos culpados e da identidade da vítima, e quando parece que os investigadores estão fechando as duas questões, a história se complica com a entrada de um grande advogado que resolve defender os criminosos — levando a história a um final insuspeito. Em “O Veterano”, o drama de identificar a vítima prepara o suspense do desfecho. Usando de um narrador onisciente, ficamos sabendo que o homem agredido era um veterano de combates no Iêmen porque o narrador de Forsyth mergulha em sua mente em coma, revivendo as situações de combate. Na sequência, vem a segunda melhor história do livro, “A Arte do Essencial”, sobre a malandragem no mundo da arte — tema que explorei em minha noveleta “Phoenix Terra”, parte da série Shiroma, Matadora Ciborgue. É pena que esta história não feche o livro. A terceira, “O Milagre”, é uma feroz brincadeira com religião e as expectativas do leitor. A história final, “O Cidadão”, ambientada em um avião de carreira vindo de Bangcoc (portanto, é a história representada na capa), funciona muito bem como suspense mas não tem a força de textura e de enredo dessas duas que eu aponto como favoritas. Ruy Jungmann é um autor da Geração GRD que se tornou um prolífico tradutor profissional. Infelizmente, a preparação de texto de O Veterano deixa a desejar.

Arte de capa de Anna Maeda.

Interferências (Crosstalk), de Connie Willis. Rio de Janeiro: Suma, 2018 [2016], 464 páginas. tradução de Viviane Diniz Lopes. Arte de capa de Anna Maeda. Brochura. A Suma já tinha investido em Willis, a escritora número 1 do movimento humanista na ficção científica pós-modernista americana, com o admirável O Livro do Juízo Final (Doomsday Book), que anotei aqui em julho de 2017. Desta vez, a editora traz o romance mais recente da autora, primeiro publicado em 2016. Nele, a autora exercita a sua verve humorística e o seu talento para os diálogos e a comédia de erros, em uma narrativa de futuro próximo envolvendo telepatia, dispositivos móveis e redes sociais.

No futuro próximo, a heroína Briddey (“noivinha”) trabalha em uma empresa de aparelhos celulares em busca de um novo super-aplicativo, e está para realizar um procedimento cirúrgico que promete criar uma ligação empática entre ela e seu namorado, o ambicioso zé bonitinho Trent Worth. A notícia vira a fofoca número 1 da empresa, atraindo a atenção do supernerd C. B. Schwartz, a mente criativa da empresa. C. B. sai da sua toca nos porões da firma para alertar a moça a não fazer o procedimento, mas não tem jeito. Ela vai em frente e desenvolve a telepatia como efeito colateral. A partir daí, surge uma quantidade de situações cômicas e grotescas, enquanto ela é treinada por C. B., também ele um telepata, a administrar o “dom” sem enlouquecer no processo, e se esquiva de Trent, que a jogou na fogueira e está de butuca na esperança de utilizar comercialmente a telepatia. Aí está o centro intelectual, por assim dizer, do romance: a sugestão do quão insana é a busca insana por conexão que está por trás dos celulares e redes sociais, com suas implicações desastrosas sobre a privacidade. Para sublinhar esse sentido, Willis convoca uma série de delirantes personagens secundários, a maioria pertencente à família de Briddey, como a irmã neurótica e a sua aventurosa filha, ma garotinha que tem um papel central reservado a ela. O tempo todo, Briddey é afligida por telefonemas dos familiares, desviando-a da tarefa de sobreviver. Há ainda uma brincadeira étnica, na sugestão de que a telepatia seria um recessivo genético dos irlandeses, lastreada no folclore celta e a sua coisa de outro mundo, fadas e espíritos. É claro, no final ou no meio do caminho, Briddey descobre o seu verdadeiro amor e aprende algo sobre si mesma, já que o romance também possui um fundo feminista discreto. Apesar do tom leve e da capa de Anna Maeda que indicam que a história pode agradar ao público feminino jovem, Interferências é um romance completo, com ótimos diálogos, tensão e suspense, dramaticidade e uma inteligência brilhante que transparece em quase todas as páginas. Um dos bons lançamentos de 2018.

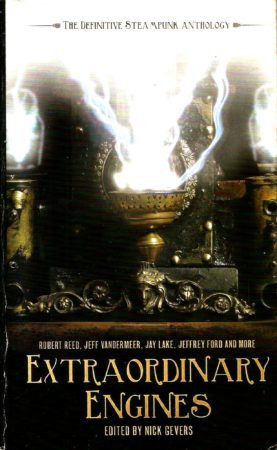

Arte de capa de Alex CF/Adrian Wood.

Extraordinary Engines: The Definitive Steampunk Anthology, de Nick Gevers, ed. Nothingham: Solaris, 2008, 444 páginas. Arte de capa de Alex CF/Adrian Wood. Paperback. É hora de eu voltar a encarar a leitura de histórias steampunk, já que um dos objetivos para o ano que vem é terminar o primeiro ciclo das Aventuras de Ulisses Brasileiro, o personagem que estreou na minha noveleta “O Plano de Robida: un voyage extraordinaire” (2009). O editor desta antologia, o sul-africano Nick Gevers, foi um resenhador muito ativo na revista Locus, antes de se graduar a compilador de antologias. O steampunk é um subgênero da FC ou da fantasia que remete aos caminhos já tomados pelo gênero na segunda metade do século 19 e no início do século 20, e reimagina uma tecnologia de FC semelhante ao que se pensava então. Extraordinary Engines é uma antologia original, quer dizer, todas as histórias reunidas foram escritas para o livro, e não captadas de outros veículos. Os autores são James Lovegrove, Marly Youmans, Kage Baker, Ian R. MacLeod, Margo Lanagan, James Morrow, Adam Roberts, Jeff VanderMeer, Jay Lake e Jeffrey Ford.

É interessante que quase todos os autores obedeceram a uma regra não explicitada: não criar uma textura steampunk com muitos elementos icônicos do subgênero, como balões dirigíveis, sociedades secretas, autômatos elétricos, a vapor ou de dar corda… Ao invés, trabalharam com um número restrito de elementos. A história que mais comunica o clima cômico-satírico da fase do subgênero dominada pelos pioneiros K. W. Jeter, James P. Blaylock e Tim Powers na década de 1980 é “Steampunch”, de James Lovegrove. A outras parecem calculadas para expressar a distância que o steampunk teria percorrido de lá pra cá. Os demais participantes são Marly Youmans, Kage Baker, Ian R. MacLeod, Margo Lanagan, James Morrow, Keith Brooke, Adam Roberts, Robert Reed, Jeff VanderMeer, Jay Lake e Jeffrey Ford. Autores que estão aí e que têm claramente um compromisso com o steampunk são MacLeod, VanderMeer e Lake. O primeiro, sempre com um texto elegante e enigmático, está lá com “Elementals”; o segundo, com o melancólico “Fixing Hanover”; e o último com “The Lollygang Save the World on Accident”. O Adam Roberts listado é o acadêmico que escreveu o recente A Verdadeira História da Ficção Científica (2016), e conhecido dos brasileiros pelo seu mui citado livro introdutório Science Fiction (2000).

Admito que a única história do livro que me impressionou, e muito, foi “Machine Maid”, da elogiada Margo Lanagan. Ambientado na Austrália, a história narra as explorações da pudica e reprimida esposa de um senhor de terras, que descobre a utilização sexual que seu marido faz de uma empregada doméstica robótica. É uma história complexa, na qual pulsam de maneira ora velada, ora explícita, elementos de fetiche, autodescoberta sexual, crítica ao patriarcalismo rural e ao autocerceamento feminino, e comunica um erotismo palpável e perturbador. É também uma história de vingança, com a esposa armando uma armadilha castradora no autômato. A capa apresenta um dispositivo criado pelo artista inglês Alex CF, fotografado por Adrian Wood, lembrando que o steampunk também é um movimento estético que envolve design de roupas, adereços e outros objetos.

The Man Who Folded Himself, de David Gerrold. New York: Random House, 1973, 148 páginas. Hardcover. O primeiro livro de Gerrold que li, ainda na adolescência, foi O Diabólico Cérebro Eletrônico (When Harlie Was One), romance sobre inteligência artificial indicado aos principais prêmios da FC e publicado na saudosa coleção de FC da Editora Hemus. Mais tarde, ele voltou ao Brasil pelo menos mais uma vez, com a “novelização” de Star Trek A Nova Geração: Encontro em Farpoint. Sua ligação com Star Trek é bem antiga, inclusive. Ele foi o autor do famoso episódio com os “pingos”.

The Man Who Folded Himself, de David Gerrold. New York: Random House, 1973, 148 páginas. Hardcover. O primeiro livro de Gerrold que li, ainda na adolescência, foi O Diabólico Cérebro Eletrônico (When Harlie Was One), romance sobre inteligência artificial indicado aos principais prêmios da FC e publicado na saudosa coleção de FC da Editora Hemus. Mais tarde, ele voltou ao Brasil pelo menos mais uma vez, com a “novelização” de Star Trek A Nova Geração: Encontro em Farpoint. Sua ligação com Star Trek é bem antiga, inclusive. Ele foi o autor do famoso episódio com os “pingos”.

Este é um romance de ficção científica sobre viagem no tempo. Seu centro é o dilema existencial do viajante, um adolescente americano criado como órfão e elevado a herói de FC por seu tio, que ao morrer deixa a ele um cinto que faculta a viagem temporal. O dilema é interessante em si, mas se realiza na forma de uma espécie de delírio narcisista em que o jovem envelhece apaixonado por si mesmo e realiza mil alterações no passado (particularmente dos EUA) por, basicamente, diversão e correção da sua própria personalidade, criando inúmeras variações de si mesmo. A narrativa é em primeira pessoa, é claro, em muitos momentos fazendo a mímica das anotações, às vezes altamente emotivas, das diversas variações do personagem. Algumas dessas variações são do sexo feminino, e ele chega a ter um filho com uma delas. O centro do romance, porém, está na paixão homossexual do herói pelas variações dele mesmo. Incomoda não apenas o gritante narcisismo, que tem um aspecto estrutural importante, já que ele se esquiva completamente da viagem no tempo como um encontro com uma alteridade disposta no tempo, ficando só na vida boêmia de festança e orgias, restritas a um único participante multiplicado. Mas também os comentários sobre a relação heterossexual como complicada demais para o homem, que tem que se colocar como dominante para satisfazer as expectativas da mulher. Gerrold é um autor abertamente gay, mas mesmo dando um desconto para o quanto o pensamento queer avançou da década de 1970 pra cá, não dá para deixar de sentir que ele se enroscou muito neste romance, reafirmando o clichê psicanalítico da relação entre homossexualismo e narcisismo. Uma das armadilhas do freudismo, eu imagino, é justamente dar uma legitimidade intelectual que às vezes mascara categorias de pensamento que já foram confrontadas ou relativizadas.

Arte de capa de Carolina Mylius.

Encruzilhada, de Ademir Pascale. Praia Grande: Literata, 2011, 104 páginas. Texto de orelha de Álvaro Domingues. Arte de capa de Carolina Mylius. Brochura. Algo que fica claro sobre o dinâmico agitador e escritor Ademir Pascale, pela leitura desta novela (e antes, do romance O Desejo de Lilith, de 2010), é a representação de um ethos de classe média baixa e a ambientação paulistana como o seu palco. Encruzilhada é uma história de pacto(s) com o Diabo, como a bonita ilustração de capa de Carolina Mylius deixa claro (assim como o título). Ambientada no Centro Velho e suas galerias, e também nas ruas dos bairros de Pinheiros e Vila Madalena, acompanha por um lado o jovem Allan, que está numa pior em termos profissionais e românticos. As outras linhas seguem um padre com um passado safado e misterioso, e um lutador brasileiro campeão mundial de boxe. A esses dois personagens faltam elementos de contextualização mais sólidos, mas nem por isso a narrativa deixa de se conduzir com textura e suspense, até o clímax revelador.

É interessante que o infame O Livro Negro de São Cipriano, criação do decano dos escritores pulp brasileiros, R. F. Lucchetti, tenha um papel no ritual de invocação demoníaca descrito por Pascale.

Arte de capa de Matt Stawicki.

Margaret Weis’ Testament of the Dragon, de Margaret Weis & David Baldwin, eds. Nova York: HarperPrism, 1997, 106 páginas. Arte de capa de Matt Stawicki. Hardcover. Em fins da década de 1990, a HarperCollins, via selo HarperPrism, investiu no que chamou de “illustrated novel” (romance ilustrado), embora fosse, claramente uma antologias curtas de textos ilustrados, em cima de um novo universo criado por um grande nome da fantasia — dentro da lógica do “universo de aluguel” — aqui, Margaret Weis (com David Baldwin). Tenho em casa, dentro dessa linha de livros, Anne McCaffrey’s The Unicorn Girl (1997), Tad Williams’ Mirror World (1998), e este Margaret Weis’ Testament of the Dragon — adquirido em uma das minhas garimpagens na loja Terramédia, hoje Omniverse.

O livro é composto de uma curta introdução, seguida da primeira história, mais longa: “Brother to Dragons”, de Jeff Grubb com ilustrações de Steve Lieber. A história é escrita com muito charme, e desenvolve a premissa do livro, a história do assistente humano de um wyrm, um tipo de dragão, em guerra contra uma sociedade secreta que, supostamente, quer destruir o mundo. A história é violenta e cabe bem na definição de horror, e abre com o anti-herói humano, Justin, atacando um grupo de universitários reunidos em um celeiro, para sacrificar um gato e invocar um dragão. Há muitos detalhes sobre as mutilações e mortes, antes que a história se estabilize para contar o background de Justin, um lorde escocês do século 14, cooptado e tornado imortal pelo monstro. Hoje, ele tem uma loja de fanzines em uma metrópole americana. Como erudito medievalista, torna-se consultor da polícia — após a morte de um professor universitário, a mando do dragão. A bela policial que investiga o caso traz a tensão sexual para a história, e acaba sendo reencarnação da esposa de Sir Justinian, e com isso, leva o protagonista a confrontar seu compromisso com o dragão. Algo da composição da história lembra séries da década de 1990 que empregavam o horror no formato de ficção de crime, como Brimstone (1998-1999). A conclusão da noveleta, após uma violenta confrontação, mostra que Justin havia sido enganado pelo monstro, desde o início. A narrativa é assentada e detalhista, com bom uso do ponto de vista narrativo, fazendo o leitor curtir a história e os personagens. Os desenhos de Lieber, a bico de pena, são ótimos, e suas pinturas não ficam atrás. A segunda e última história é de Janet Pack, com arte de Rag Morales, narra como Justin foi arregimentado pelo wyrm, e portanto se passa nas margens do Lago Ness, no século 14. Interessantemente, ela reserva uma terrível ironia dirigida a um menino camponês que se meteu no caminho do dragão. O modelo dos “romances ilustrados” incluía um texto sobre detalhes iconográficos da história, colocado entre as histórias, e um texto final que imita um diário.

O que fica claro, examinando o livro em questão, é o quanto ele deve a um estado editorial e cultural de coisas que vem da difusão do role playing game como um espaço de narrativa e de arte. O livro ilustrado acaba sendo mesmo uma forma ideal para essa evocação, mas ela também está em detalhes como a loja de zines do herói. Weis, a popular criadora (com Tracy Hickman) do RPG Dragonlance, tem uma grande importância na promoção desse contexto. Matt Stawicki é um ilustrador que trabalhou com ela em Dragonlance (e portanto conhecido do leitor e jogador brasileiro), e aqui produziu uma arte de capa que representa com perfeição a invasão do ambiente urbano pela fantasia e pelo horror.

Quadrinhos

Arte de capa de Olivier Coipel.

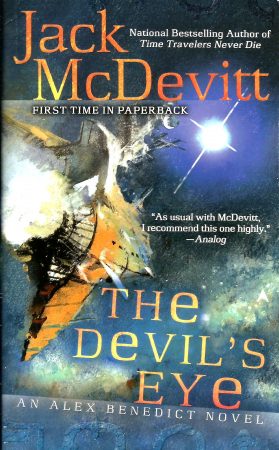

Star Wars: Han Solo, de Marjorie Liu (texto) & Mark Brooks (arte). Nova York: Marvel Worldwide, 2017, 114 páginas. Arte de capa de Olivier Coipel. Brochura. A Panini lançou este livro com uma minissérie protagonizada pelo contrabandista mais famoso da Galáxia Distante, mas eu encontrei a edição original em promoção da Livraria Cultura do Bourbon Shopping em São Paulo, e não resisti. Dei sorte, porque traduções e legendagem são fatos incertos, e lendo em inglês pude apreciar como a escritora Marjorie Liu captou a dicção do personagem e os seus trejeitos. Liu certamente sabe escrever, e o brilho dos diálogos é só um lado dos talentos exibidos aqui. A história traz Han Solo e Chewbacca entre os eventos narrados em Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977) e Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980). Han tem dúvidas sobre continuar ou não no contrabando, ou unir-se à nobre causa da Aliança Rebelde. No ínterim, recusa vários trabalhos, obviamente dividido num plano pessoal. As coisas se precipitam quando aparece um dupla querendo emprestar o Millennium Falcon para cumprir uma missão em nome da Aliança. É claro que Han, impulsionado por Chewbacca e por Leia, lá longe nos bastidores, aceita ele mesmo cumprir a missão de resgatar três informantes das garras do Império. Cada informante está convenientemente aguardando em cada uma das três paradas de uma perigosa corrida interestelar, na qual Han inscreve o seu cargueiro coreliano transformado no hot rod mais rápido da galáxia. É como ter um Dodge Charger envenenado correndo contra Porches e Ferraris.

Na corrida, o herói convive com uma malta diferente dos criminosos comuns das suas relações: os aristocráticos pilotos esportivos. O mais interessante deles é uma alienígena muito alta, supostamente a última de sua espécie e lendária entre os pilotos, e que tem acesso a estranhas criaturas luminosas que a rodeiam. Aos poucos, as habilidades e o caráter do herói vão conquistando a admiração e a solidariedade, dos seus rivais esportivos. O Império Interfere, é claro, e há peripécias como a presença de uma alienígena de outros carnavais de Chewie, e de um traidor entre os espiões resgatados. A arte e a quadrinização têm um grande dinamismo e exotismo combinados, tornando Han Solo um grande exemplo do charme próprio da space opera. Mais importante, assim como na trilogia original, a aventura combina muito bem a luta contra o Império e aspectos mais pessoais dos heróis, resolvendo coisas que pouco tem a ver com o Império e a Aliança Rebelde, mas que não parem ser menos importantes. O casamento entre a escrita de Liu e a arte de Mark Brooks parece ser perfeita. O artista é talhado para lidar com Star Wars, sendo um bom fisionomista e lidando bem com o hardware, igualmente (a colorização de Sonia Oback & Matt Milla contribuem com muitos efeitos visuais). Juntos, os dois deram a Han Solo um caráter não apenas cínico, cômico, determinado e aventureiro, mas também melancólico e filosófico, muito enriquecedor, e humanizador também. Ótimo que Marjorie Liu o tenha idealizado de uma maneira romântica sem a presença explícita do fator amoroso (já que Leia está longe dele). Uma das melhores HQs de Star Wars que já li. Teria dado, de longe, uma “História Star Wars” muito superior ao tosco e descerebrado filme de origem do herói, dirigido por Ron Howard.

Arte de capa de Lorenzo de Felici.

Oblivion Song Volume Um: Canção do Silêncio (Oblivion Song: Volume One), de Robert Kirkman (texto) & Lorenzo de Felici (arte). Rio de Janeiro: Intrínseca, 2019, 144 páginas. Tradução de Fernando Scheibe. Arte de capa de Lorenzo de Felici. Brochura. Este livro chegou aqui em casa enviado pela editora a Gabriela Colicigno, namorada do meu filho, mas eu fui mais rápido (estou aprendendo). Em Oblivion Song, o filme O Nevoeiro (The Mist, 2007), de Frank Darabont, se encontra com a situação básica de várias séries recentes como Taken, Les Revenants e The Leftovers — um fenômeno desconhecido causou o desaparecimento de um certo número de pessoas, deixando famílias desorientadas e governos apalermados. Neste caso, há dez anos, 300 mil moradores da cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, desapareceram. Foram para o selvático planeta Oblivion, onde existe uma cidade semelhante, mas tomada por uma ecologia alienígena. Envolvido desde o início com a investigação do fenômeno, o cientista Nathan Cole se dedica a visitar sozinho o mundo paralelo e resgatar os desaparecidos, atirando neles com uma espécie de ampola com substância capaz de ajustar a “vibração celular” da pessoa ao padrão do nosso mundo, trazendo-a de volta. Ele mesmo usa um cinturão que produz esse efeito. A narrativa conta como Cole não possui a simpatia dos seus superiores, nem de sua mulher; como antes ele contava com toda uma equipe de aventureiros treinados para acompanhá-lo no outro mundo; e finalmente, que as pessoas do outro lado podem muito bem não estarem convencidas de que voltar para o nosso é a melhor pedida. Há ecos de Eu Sou a Lenda (I Am Legend), de Richard Matheson, na imagem desse agente solitário que, na visão dos habitantes de Oblivion, apenas leva embora as pessoas. É claro que se formou em Oblivion uma comunidade independente e orgulhosa, marcada pela sugestão de que as dificuldades moldam o caráter dos colonos — tema que a ficção científica americana incorporou há muito tempo, a partir da história revolucionária dos EUA. A tônica do volume um, para além da apresentação das circunstância do seu mundo ficcional, é o fundo muito pessoal e atormentado, por trás da dedicação de Cole. Embora não faça tanto mistério sobre o que aconteceu com os seus 300 mil desaparecidos, quanto as séries citadas acima, Oblivion Song evoca os sentimentos de perda, culpa e desassossego que marcam essas produções.

A arte de Lorenzo de Felici atrapalha um pouco essas preocupações, porém. Seus personagens têm quase todos a mesma aparência esquálida e olhar faminto, perdendo a sugestão de profundidade ou variedade de sentimentos. Ele dá a impressão o tempo todo de que preferia estar desenhando uma HQ de zumbis. Mas, em conjunto com a colorista Annalisa Leoni, faz um trabalho muito bom de luz e sombra.

Arte de capa de Marco Checchetto.

Star Wars: Obi-Wan & Anakin, de Charles Soule (texto) & Marco Checchetto (arte). Barueri-SP: Panini Books, 2019, 120 páginas. Arte de capa de Marco Checchetto. Brochura. Esta aventura se passa entre os episódios I e II de Star Wars, com Anakin Skywalker aparentando ter uns 12 ou 13 anos de idade. A dupla mestre jedi e padawan aparecem em um planeta que, desprezado pela Velha República e vitimado pela guerra total, regrediu a uma tecnologia meio steampunk com armas de pólvora, dirigíveis e ornitópteros. Desse planeta partiu um pedido de socorro dirigido aos jedi. Assim que chegam, os heróis são atacados por ambas as partes em conflito, os abertos e os fechados. Acabam náufragos, acompanhados de mãe e filha (de um lado) e um guerreiros solitário (do outro), vagando por um mundo povoado por feras de aparência demoníaca ou draconiana. Fica claro que as pessoas do lugar estão trancadas em uma visão de mundo marcada pela guerra. Só o que enxergam como objetivo é a destruição do inimigo. O grupo é forçado momentaneamente a cooperar pela força superior dos jedi, mas Obi-Wan Kenobi e Anakin erram ao confiarem nessas pessoas. Acabam separados, com o menino aprisionado pelas duas mulheres que descobriram que ele é capaz de consertar o pouco de equipamento high-tech a que têm acesso (habilidade que os episódios II e III esqueceram).

Obi-Wan chega até a pessoa que pediu socorro aos jedi — uma mulher idosa auto-intitulada Coletora, que de algum modo não especificado amealhou um tesouro de arte e tecnologia antiga, que fazia cair sobre os grupos em guerra como “presentes dos céu” lançados de pipas. Essa mulher tem esperança de que a juventude do planeta esteja cansada da guerra, e que os jedi consigam terminar o conflito. Mas a imagem que ela faz dos jedi como guerreiros invencíveis está mais próxima dos sith, e é uma reviravolta interessante que o objetivo maior dela seja fazer os jedi exterminarem os agressores, permitindo que ela domine o mundo, com as crianças. Claramente, este é um mundo que apenas engendra violência e desejo de extermínio. Por outro lado, a interação de Anakin com os garotos que o têm como refém parece ser mais ingênua. No fundo da aventura da dupla de heróis está um momento da vida do pequeno Anakin em que ele hesita em continuar seu treinamento jedi. Essa situação é explorada mais fortemente em flashbacks que envolvem um passeio pelos intestinos de Coruscant, tendo o Senador Palpatine como guia. Yoda também faz uma aparição.

Infelizmente, toda a coisa do Conselho Jedi é para mim um desenvolvimento catastrófico da mística dos jedi. A partir do momento em que seus membros deixaram de ser chamados de “cavaleiros” para serem chamados de “mestres” e fizeram um conselho marcado pela miopia e pelo espírito burocrático, perderam a autonomia que vem com o termo “cavaleiro”. Mas a HQ escrita por Soule conserva uma interessante dimensão irônica, já que conhecemos a trajetória derradeira de Anakin Skywalker e podemos apreciar como as lições desta aventura em um mundo dividido pelo desejo genocida não calaram nele. A arte de Checchetto, sempre sensível e melancólica, sublinha esse efeito.

—Roberto Causo

Oneironautas, de Fábio Fernandes & Nelson de Oliveira. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 90 páginas. Texto de orelha de Santiago Santos. Livro de bolso.

Oneironautas, de Fábio Fernandes & Nelson de Oliveira. São Paulo: Editora Patuá, 2018, 90 páginas. Texto de orelha de Santiago Santos. Livro de bolso.

Doomsday Book, de Connie Willis. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, 2001 [1992], 446 páginas. Ilustração de frontispício de Jerry Vanderstelt. Introdução de Pamela Sargent. Hardcover.

Doomsday Book, de Connie Willis. Norwalk, Connecticut: The Easton Press, 2001 [1992], 446 páginas. Ilustração de frontispício de Jerry Vanderstelt. Introdução de Pamela Sargent. Hardcover.  Adaptação do Funcionário Ruam, de Mauro Chaves. São Paulo: Editora Perspectiva, Coleção Paralelos, 1975, 118 páginas.

Adaptação do Funcionário Ruam, de Mauro Chaves. São Paulo: Editora Perspectiva, Coleção Paralelos, 1975, 118 páginas.

Eugenia: Esbozo novelesco de costumbres futuras, de Eduardo Urzaiz. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, 134 páginas. Introdução de Carlos Peniche Ponce. Livro de Bolso.

Eugenia: Esbozo novelesco de costumbres futuras, de Eduardo Urzaiz. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, 134 páginas. Introdução de Carlos Peniche Ponce. Livro de Bolso.

The Underground Railroad, de Colson Whitehead. New York: Doubleday, 1.ª edição, 2016, 308 páginas. Hardcover.

The Underground Railroad, de Colson Whitehead. New York: Doubleday, 1.ª edição, 2016, 308 páginas. Hardcover.

Moral Man and Immoral Society

Moral Man and Immoral Society

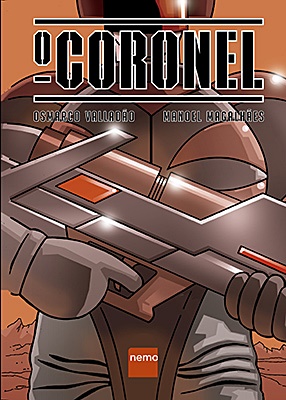

O Coronel, de Osmarco Valladão & Manoel Magalhães. São Paulo: Nemo, 2012, 56 páginas. Álbum.

O Coronel, de Osmarco Valladão & Manoel Magalhães. São Paulo: Nemo, 2012, 56 páginas. Álbum.