A ficção científica, nacional e estrangeira, em livro e em revista, na literatura e na arte, teve a sua vez no mês de abril. O destaque foi o segundo livro de Charles Sheffield lido este ano.

Steven Holl, de Valerio Paolo Mosco. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 10, 2011, 80 páginas. Capa dura. Tradução de Gustavo Hitzschky. O arquiteto americano Steven Holl, atuante desde a década de 1980, combina reflexões artísticas e filosóficas, na concepção das suas obras, apoiando-se nas reflexões da fenomenologia. Seus projetos se encontram em alguns dos principais centros arquitetônicos do mundo: Nova York, Milão, Pequim, e até no MIT, em Cambridge. Interessante que, na década de 1980, ele toma contato com as ideias da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), filósofo francês, e a incorpora aos projetos que começaria a executar a partir da década de 1990. Condizentemente com essa filosofia da percepção das formas, sua primeira fase, naquela década, apresenta construções de pouca monumentalidade, com fachadas geométricas sem grandes rupturas, mas com interiores tomados por curvas ou com a geometria dos planos quebrada por janelões ou iluminação em fitas e retângulos, e também por mezaninos. A partir do começo do século, essa desordem e violação de expectativas passa também para o exterior, como a Escola de Arte e de Historia da Arte de Iowa, o Centro de Visitantes e Hotel Loisium, e, principalmente, o curioso conjunto Linked Hybrid de Pequim. Também é interessante notar que, ao contrário de Oscar Niemeyer, por exemplo, o desenho de Holl é elaborado, artístico, em aquarelas em que se destacam o estudo da forma e dos volumes, de luzes e sombras. Na seção “O Pensamento”, ele, assim como Jean Nouvel, insere a sua arquitetura a partir de uma leitura do quadro humano atual:

Steven Holl, de Valerio Paolo Mosco. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Folha Grandes Arquitetos Vol. 10, 2011, 80 páginas. Capa dura. Tradução de Gustavo Hitzschky. O arquiteto americano Steven Holl, atuante desde a década de 1980, combina reflexões artísticas e filosóficas, na concepção das suas obras, apoiando-se nas reflexões da fenomenologia. Seus projetos se encontram em alguns dos principais centros arquitetônicos do mundo: Nova York, Milão, Pequim, e até no MIT, em Cambridge. Interessante que, na década de 1980, ele toma contato com as ideias da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), filósofo francês, e a incorpora aos projetos que começaria a executar a partir da década de 1990. Condizentemente com essa filosofia da percepção das formas, sua primeira fase, naquela década, apresenta construções de pouca monumentalidade, com fachadas geométricas sem grandes rupturas, mas com interiores tomados por curvas ou com a geometria dos planos quebrada por janelões ou iluminação em fitas e retângulos, e também por mezaninos. A partir do começo do século, essa desordem e violação de expectativas passa também para o exterior, como a Escola de Arte e de Historia da Arte de Iowa, o Centro de Visitantes e Hotel Loisium, e, principalmente, o curioso conjunto Linked Hybrid de Pequim. Também é interessante notar que, ao contrário de Oscar Niemeyer, por exemplo, o desenho de Holl é elaborado, artístico, em aquarelas em que se destacam o estudo da forma e dos volumes, de luzes e sombras. Na seção “O Pensamento”, ele, assim como Jean Nouvel, insere a sua arquitetura a partir de uma leitura do quadro humano atual:

“O caos da incerteza das economias flutuantes, combinado com a sobrecarga de informação advinda das novas tecnologias, contribui para o afastamento dos fenômenos naturais, incrementando atitudes niilistas.

“A arquitetura, com sua espacialidade silenciosa e sua materialidade táctil, pode reintroduzir significados e valores essenciais, intrínsecos à experiência humana.” —Steven Hall, Intertwining (1996).

Arte de capa de Peter Jones.

Second Contact, de Mike Resnick. Londres: Legend, 1991 [1990], 278 páginas. Capa de Peter Jones. Paperback. O americano Mike Resnick já foi publicado no Brasil, na Isaac Asimov Magazine, com suas histórias de Kiriniaga, sobre um planeta colonizado por africanos, muitas delas premiadas. Resnick é um dos autores mais indicados e premiados da FC americana. O primeiro romance de sua autoria que li foi Santiago, a Myth of the Far Future (1986), space opera sobre um famoso fora da lei que se torna um símbolo de resistência e individualidade. Na minha leitura, a sua adesão aos modos narrativos do western e a pouca exploração de ideias de ficção científica propriamente, me decepcionou um pouco.

Algo semelhante acontece com Second Contact, que é basicamente uma história de hard boiled e um thriller de conspiração, ambientada num futuro próximo (2065) no qual EUA, China e Brasil são apresentados como potências espaciais. Ela começa com o herói, um advogado militar da força espacial americana desse futuro, designado para defender um oficial que, em uma nave interestelar, matou dois tripulantes que ele entendeu serem alienígenas. No passado, um primeiro contato com os E.T.s conhecidos como chebottis resultou na destruição de uma nave humana, com a sua tripulação. Todo mundo acha que a solução para o caso é o oficial se dizer temporariamente insano quando das mortes, mas ele está determinado a usar o julgamento para alertar a humanidade quanto à infiltração alien. O advogado não acredita nele, mas sai a cata de relatórios e testemunhas, e só o que descobre é que elas estão fora do seu alcance. Ao insistir na sua investigação, ele acaba sendo alvo de tentativas de assassinato. A essa altura ele já tem como aliada (e única aliada) uma hacker afro-americana que ele conhecia de um caso anterior. A história então se move como uma aventura de detetive hard boiled em que o casal de heróis precisa não só usar pesquisas de TI para descobrir quem são seus inimigos, mas também encontrar os meios para entrar em prédios fortemente guardados, seguir suspeitos perigosos e escapar de assassinos. O argumento é relativamente previsível — há de fato uma conspiração envolvendo alienígenas e a substituição de um número de militares mortos em um acidente aéreo. A reviravolta é uma versão da solução brilhante da noveleta “Primeiro Contato” (1945), de Murray Leinster (1896-1975) , em que uma nave humana e outra alienígena se encontram no espaço e trocam suas tripulações, para se livrarem do impasse de denunciarem a localização dos seus respectivos planetas. A versão de Resnick parece incoerente e artificial. Além disso, a conclusão do romance sugere aquele conformismo bem americano, em que o herói ganha o direito de continuar vivendo, concedido por manipuladores convictos e assassinos frios, apenas porque ele se provou se um homem de recursos. A conspiração não é arranhada e a bastardia institucional persiste agora com o herói a seu serviço. Yey!

A capa desta edição inglesa é do veteraníssimo Peter Jones, muito ativo desde as décadas de 1970 e 80, quando se destacou da batelada de artistas inglesas que veio no rastro de Chris Foss. O que o destacava era justamente fugir da tendência firmada por Foss, de inundar as capas dos livros de FC com naves espaciais aerografadas, estruturas mastodônticas e paisagens espaciais mínimas. Jones executava imagens estilizadas, em paisagens exóticas e com figuras humanas românticas e sofisticadas. Aqui ele faz o contrário e produz uma nave genérica, com efeito geral positivo, mas algumas soluções de arte final meio toscas.

Arte de capa de Marco Cena.

Padrão 20: A Ameaça do Espaço-Tempo, de Simone Sauressig. Porto Alegre: Editora Besouro Box, 2014, 160 páginas. Capa e ilustrações de Marco Cena. Brochura. Tendo publicado pela primeira vez na década de 1980, Simone Saueressig é minha colega na Segunda Onda da Ficção Científica Brasileira (1982-2015). Na orelha da contra capa ela se lembra dos tempos em que publicava em fanzines como o Boletim Antares. Publicou antes da maioria dos autores do período, e logo se firmou no campo da literatura infantil e juvenil, ganhou prêmios e se mantém em atividade até hoje. É uma pioneira da fantasia folclórica nacional, hoje uma tendência bem-sucedida, exercitada por escritores como Christopher Kastensmidt e Felipe Castilho.

Esta é uma movimentada ficção científica ambientada na Europa e protagonizada por uma garota brasileira em férias na França, Maria do Céu Andrade, que se envolve em um distúrbio em Paris, que muda sua vida. Ela acha que é a produção de um filme envolvendo um dinossauro, mas é levada a contragosto, por uma espécie de grupo de intervenção, até o CERN, lar do maior acelerador de partículas do mundo. Lá ela descobre que os cientistas conseguiram reproduzir buracos negros isolados por campos magnéticos, e que, sempre que o isolamento sofre uma oscilação, a singularidade desmorona e é consumida por si mesma. Mas no processo surgem fissuras no tecido do espaço-tempo, por onde surgem fenômenos temporais como dinossauros, romanos antigos e parisienses do século 18 invadindo as ruas para causar a Revolução Francesa. O pano de fundo inclui uma situação de thriller, envolvendo ações de sabotagem e terrorismo por parte de uma organização fundamentalista cristã. A autora lida muito bem com as peripécias e com a dinâmica entre os jovens personagens, algo central para o clima jovem-adulto do texto. Sua heroína é caracterizada com economia, sem deixar de ser encantadora. O lado romântico também não é esquecido — entre Maria do Céu e o jovem filho do chefe de pesquisa do projeto. Além disso, Saueressig apresenta um estilo límpido e, perto do fim, conduz a narrativa num crescendo, que, numa surpresa positiva, leva a uma conclusão metafísica. Trata-se de um voo pela evolução do universo, com direito a duas criativas páginas em que texto, ilustração e soluções tipográficas se misturam para marcar essa transição. O resultado é uma novela redonda e, em muitos momentos, cintilante. Eu gostei da arte interna de Marco Cena, em tons de cinza e com imagens digitais fundidas com habilidade, mas sua arte de capa ficou estranha e fora do clima da novela.

Arte de capa de Vincent Di Fate.

One Man’s Universe: The Continuing Chronicles of Arthur Morton McAndrew, de Charles Sheffield. Nova York: Tor Books, 1.ª edição, 1993, 308 páginas. Capa de Vincent Di Fate. Trade paperback. O livro reúne uma série de histórias escritas por Charles Sheffield, publicadas em revistas como Analog, tendo como protagonista o cientista que aparece no título. É um físico teórico e prático que acumula, ao longo dos episódios, um impressionante número de descobertas científicas e desenvolvimentos tecnológicos no futuro em que vive. A história é narrada pela sua companheira de aventuras, Jeanie Roker, uma piloto espacial. Mac é um cabeçudo — uma espécie de Sheldon Cooper (da série The Big Bang Theory), um pouco menos de impertinência —, enquanto Jeanie é uma mulher de ação, prática, sexual e intrépida. Um esquema semelhante está na série Alex Benedict, de Jack McDevitt. Desde a primeira crônica de Arthur Morton McAndrew, o padrão que se estabelece é o de Jeanie resgatando Mac de situações potencialmente fatais.

“Killing Vector” abre o livro. McAndrew faz pesquisas com um miniburaco negro a bordo de uma nave de cruzeiro pilotada por Jeanie, quando são atacados por piratas espaciais que vieram libertar um genocida do futuro superpovoado, transportado por ela. O cientista é ferido mas Jeanie consegue salvá-lo. No momento em que os criminosos estão partindo, são vaporizados quando a singularidade nua cultivada tão cuidadosamente por McAndrew perde a estabilidade. Em “Moment of Inertia”, McAndrew testa, acompanhado de uma jornalista que força sua presença junto a ele, um mecanismo engenhoso (e segundo o autor, matematicamente viável) de compensar por via mecânica os efeitos da aceleração sobre equipamento e tripulantes. A experiência é patrocinada pelo Instituto Penrose, que, quando Mac desaparece, chama Jeanie para pilotar uma segunda nave. Houve um problema mecânico na nave do cientista, de modo que ele e a passageira só podem sobreviver se continuarem acelerando constantemente. Um planeta supermassivo é a solução para que ele consiga estabilizar o voo pelo tempo necessário para ser alcançado por Jeanie. Para colocar a nave de Mac nos eixos, Jeanie precisa aplicar-lhe uma pancada lateral com a nave dela. É tudo muito científico e calculado, embora provavelmente a jornalista discorde. É claro, a história tem um componente humorístico, assim como “All the Colors of the Vacuum”, a mais hilariante do livro. Nela, a dupla vai interceptar um asteroide transformado em nave de gerações, porque ela transporta um supergênio matemático — pior que “Ramanujan” — juvenil, Sven Wicklund. Mas a sociedade viajando no asteroide é uma utopia doida, cujas autoridades logo convidam Jeanie e Mac para se reproduzirem, e ele a integrar o seu Conselho de Intelectos. O cientista fica muito lisonjeado — até que Jeanie descobre que o conselho é composto de cérebros, globos oculares e espinhas dorsais flutuantes em tanques líquidos. Totalmente filme-B da década de 1950. O resto da história são os dois tirando o jovem Wicklund do lugar, com direito aos três flutuando brevemente no vácuo, sem trajes espaciais. O título se refere ao fato do rapaz ter descoberto como extrair energia do vácuo. Por sua vez, “The Manna Hunt” dá ao leitor um pouco mais sobre o futuro superpovoado da série, com um projeto para encontrar planetesimais da Nuvem de Oort contendo compostos orgânicos complexos, que possam ser processados como alimento para alimentar os bilhões famintos da Terra. A aventura acontece em um desses corpos subplanetários, Manna, onde um outro grupo de pesquisa desapareceu. Ha uma outra mulher passageira, nessa história, uma espécie de Ministra da Alimentação, que resolve acompanhar Mac em uma expedição ao oceano encapsulado de Manna, contendo estranhas formas de vida. O cientista, ao contrário de Jeanie, acha que não há perigo, e coloca os dois em perigo, mobilizando Jeanie para resgatá-los. Fica claro que a neurodivergência de Mac pode levar a situações de perigo de morte, algo que o autor não problematiza e que me deixou irritado: ele merecia uns bons tapas de Jeanie. “Shadow World” traz a burocrata de volta, como vilã. Ela perdeu um braço ao cutucar uma das criaturas subaquáticas da história anterior, e manobrou para ter a dupla de heróis com dois capangas em uma mesma nave, com destino aos limites do Sistema Solar. Um dos caras tenta abusar sexualmente de Jeanie, e leva a pior. A situação engrossa e Mac continua sem cair a ficha, de modo que novamente conduz a intriga até o perigo mortal. Eles encontram um tipo de matéria escura formado no Big Bang, bem quando os capangas se movem para dar cabo dos heróis. Basta dizer que esse “objeto” da física acaba tendo um papel na neutralização de um dos bandidos e na captura do segundo. “The Invariants of Nature” resolve o arco envolvendo a burocrata e o seu rancor, com Jeanie e Mac sendo convidados para uma estação submarina na Terra, sob o controle do tal Ministério da Alimentação. Jeanie só escapa de outro tipo bastante pulp de morte por ser uma mulher alerta e de recursos. Como fecho desse ciclo de aventuras, “Rogueworld” começa com o encontro da jovem filha de Jeanie e o supergênio Wicklund, ambos partindo para investigar um planeta voando livre no espaço interestelar (como aquele “herdado” por Shiroma na minha noveleta “Renegada”, em Shiroma, Matadora Ciborgue). O casalzinho sofre um imprevisto e lá vão Mac e Jeanie resgatá-los, com direito a uma catastrófica aventura na superfície gelada no planeta interestelar, que, com um impacto causado pelo módulo de pouso, rompe-se em um trilhão de pedacinhos por causa da repercussão vibracional sobre a sua matéria congelada. O livro fecha com um substancial artigo de Sheffield tratando da correção científica de cada uma das muitas ideias intrigantes que encontramos nas histórias. Essa qualidade de FC hard combina bem com o lado burlesco das aventuras desse odd couple da FC, que acumula um currículo enorme de descobertas inéditas e marcantes, e mesmo assim continua sofrendo com a burocracia científica. Lendo essas histórias, fica claro que a física e a matemática são a chave para abrir o espaço à humanidade.

A arte do veterano Vincent Di Fate na capa parece um reaproveitamento, mas é típica desse artista prolífico e longevo, combinando uma paisagem espacial sugestiva com uma nave que apresenta soluções tecnológicas de futuro próximo, que parecem estar virando a esquina.

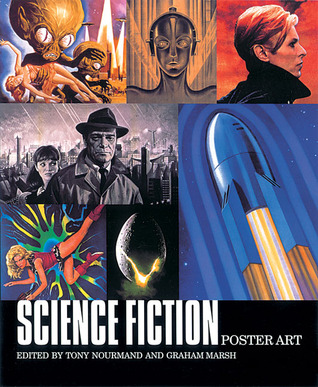

Science Fiction Poster Art, de Tony Nourmand & Graham Marsh, eds. Londres: Aurum Press, 2003, 192 páginas. Prefácio do Prof. Sir Christopher Frayling. Álbum. Encontrei um exemplar em boas condições deste livro no Sebo do Messias, na Praça João Mendes, centrão de São Paulo. E por R$ 30,00. Veio bem a calhar para as minhas pesquisas de iconografia de ficção científica, sendo um livro que cobre a arte de posters de cinema desde os primórdios do gênero na telona — o que vale dizer, desde os primórdios da própria arte cinematográfica. O prefácio de Frayling, então Reitor da London’s Royal College of Art, aborda a importância da arte dos posters de cinema, e demonstra conhecer bem a expressão da FC nessa área.

Science Fiction Poster Art, de Tony Nourmand & Graham Marsh, eds. Londres: Aurum Press, 2003, 192 páginas. Prefácio do Prof. Sir Christopher Frayling. Álbum. Encontrei um exemplar em boas condições deste livro no Sebo do Messias, na Praça João Mendes, centrão de São Paulo. E por R$ 30,00. Veio bem a calhar para as minhas pesquisas de iconografia de ficção científica, sendo um livro que cobre a arte de posters de cinema desde os primórdios do gênero na telona — o que vale dizer, desde os primórdios da própria arte cinematográfica. O prefácio de Frayling, então Reitor da London’s Royal College of Art, aborda a importância da arte dos posters de cinema, e demonstra conhecer bem a expressão da FC nessa área.

O fato da dupla Nourmand & Marsh estarem na Inglaterra a coloca entre a produção americana e a europeia, de modo que o livro possui uma rica representatividade de artistas e de tradições de arte de poster. Ainda no começo do século 20, há algumas joias de Albert Robida (nome importante para o visual steampunk), Boris Bilinsky e Heinz Schulz-Neudamm (para Metropolis). Eu não sabia, por exemplo, que Robida tinha feito poster de cinema (para L’Avventure extraordinaire di Saturnino Farandola, de 1914). O boom do cinema-B hollywoodiano é representado no livro pelo prolífico e prolífico Reynold Brown, mas é interessante confrontá-lo com o trabalho dos italianos Carlantonio Longi, Alfredo Capitani, Luigi Martinati, Sandro Simeoni, Renato Fratini (cujo poster de Invasores de Marte lembra a arte do ilustrador editorial Richard Powers) e, especialmente, do dinâmico Anselbo Ballester. Algumas páginas fazem um perfil rápido de um artista em particular — como o americano Bob Peake (Rollerball; Jornada nas Estrelas) ou o inglês Philip Castle (Laranja Mecânica) — outras agrupam vários posters diferentes de um mesmo filme, incluindo versões japonesas ou alemãs de um filme americano, ou de produções originais desses países de outros como Zemsta Kosmosul, um filme polonês. Muitos países da Europa do Leste tinham reserva de mercado para artistas locais, algo que foi muito discutido no Brasil, e a distância política (estavam sob a esfera soviética na época) em relação à Hollywood resultava em interpretações muito singulares e às vezes estranhas, de filmes de imagética conhecida como E.T.: O Extraterrestre, Westworld, O Planeta dos Macacos (os posters romeno e checo-eslovaco apostaram no psicodélico), Robocop, O Exterminador do Futuro, Star Trek e Star Wars. Ao mesmo tempo, o poster francês de Stalker apela para o abstracionismo geométrico em cima do Quadrado Vermelho, um importante quadro de Kazimir Malevich. Há uma seção sobre seriados, que deixa claro que a adaptação de histórias em quadrinhos de super-heróis é algo bem antigo, virtualmente contemporâneo ao próprio surgimento desse campo editorial. A qualidade internacional da cobertura de Science Fiction Poster Art e o conhecimento profundo da área que o seu texto esparso expressa, são os pontos fortes que tornam este livro uma joia.

Outras Leituras

Arte de capa de Eldar Zakirov.

Asimov’s Science Fiction Vol. 41, N.ºs 11 & 12, November/December 2017. Durante todo o ano de 2017, a Asimov’s Science Fiction esteve comemorando os seus 40 anos de existência. A revista começou sua vida em 1977 como Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine. Na época, era comum revistas de ficção de gênero terem títulos com nomes de personalidades que eram sinônimos daqueles gêneros — como Ellery Queen’s Mystery Magazine e Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine. E de fato, o autor Isaac Asimov virou sinônimo de ficção científica para gente, no mundo todo.

A história de capa desta edição de fim de ano é “I Met a Traveller in an Antique Land”, de Connie Willis, autora que nos últimos dois anos se tornou uma presença marcante aqui no Brasil. A história, mais seca do que a autora costuma produzir e com um humor bastante abafado pela exposição do assunto, acompanha um blogueiro convicto que acredita que é apenas natural que o e-book substitua o livro de papel. Num dia de chuva em Nova York, ele se abriga em um estranho sebo que o leva a um depósito gigantesco, subterrâneo, de livros antigos. Uma gerente surge e ele se cola a ela para receber a explicação de que o lugar guarda os últimos livros, livros destruídos pelo tempo, por catástrofes, pelo descuido e pelas ações políticas de censura, até desaparecerem. São livros extintos para sempre, nunca digitalizados ou conservados em outra tecnologia. É uma novela impactante pelo que sugere — os livros são a baliza do processo civilizatório, e seu desaparecimento ou fragilização por essa postura pró-digital é algo a se considerar com atenção. Na minha cabeça, a história se conecta fortemente com o premiado livro The Swerve: How the World Became Modern (2011), de Stephen Greenblatt, que trata do livro Da Natureza, de Lucrécio. Para chegar a esse assunto, ele fala do bibliófilo humanista Poggio Bracciolini, o sujeito que trouxe à luz Da Natureza, depois de encontrá-lo em um monastério. Greenblatt também conta o que foi a perda de incontáveis livros da antiguidade clássica até o Renascimento. Segundo Greenblatt, o resgate da obra de Lucrécio resultou numa guinada (swerve) no caminho da sociedade ocidental. O que está implícito é que outros livros, perdidos para sempre, poderiam ter tido um impacto semelhante.

Outra leitura interessante dessa edição foi a noveleta de Greg Egan, “The Discret Charm of the Turing Machine”, mais sutil e equilibrada que outras histórias dele que li. E engenhosa, já que acompanha um homem despedido porque seu trabalho foi absorvido por um software de inteligência artificial e que, aos poucos, vai concluindo que os programas de reconhecimentos de padrões não apenas determinam padrões de consumo e de estilo de vida, mas passam também a organizar um sistema de compensação legal e moral para as vítimas da automação. É como se, para não enfrentarem a revolta dos homens, as máquinas precisassem usar o sistema para dar aos descontentes o consolo que sua personalidade e hábitos humanos exigem — como em uma espécie de estado de bem-estar social gerenciado pelas máquinas para dar o mínimo aos cidadãos. Mas talvez seja essa a tendência da maioria das instâncias de estado de bem-estar social que já temos. Afinal, gerenciar (maliciosamente, inclusive) os descontentamentos, é algo próprio das democracias. Já o conto “The Last Dance”, de Jack McDevitt, sobre um homem que usa os serviços de uma empresa que alimenta um robô com a personalidade de sua esposa falecida, eu achei amadorístico, sem brilho e inconsistente.

—Roberto Causo