Em setembro, eu me vejo ainda buscando a essência da space opera, mas com espaço para a leitura de um notável romance da brasileira Claudia Dugim, e quadrinhos instigantes e divertidos, de J. Michael Straczynski e Meg Cabot.

Arte de capa de Alan Gutierrez.

Hegira, de Greg Bear. Nova York: Tor Books, 1.ª edição, 1989 [1987, 1979], 222 páginas. Arte de capa de Alan Gutierrez. Paperback. De todas as ilustrações de capa de Alan Gutierrez que andei vendo por aí, esta é a melhor executada e a mais impactante. Perfeitamente adequada ao conceito fundamentador deste romance de estreia de Greg Bear, um dos autores de FC hard mais importantes a surgir no cenário do gênero, na segunda metade do século 20. A ambientação é um gigantesco conjunto articulado de habitats artificiais, onde vivem povos humanos que não se recordam das suas origens, e cujo conhecimento e tecnologia é alterado a partir do acesso que podem adquirir a gigantescos obeliscos de quilômetros de altura — quanto mais alto, mais elevado é o conhecimento científico, de modo que o acesso estaria subordinado à capacidade de organização e de realização tecnológica de cada povo. Certamente, um mecanismo de segurança, ajustado à dinâmica social possível, pensado pelos criadores desse mundo artificial. Mas também metáfora concreta, épica, da busca e da evolução civilizatória que remete ainda ao mitológico — como o voo de Ícaro, a Torre de Babel, e talvez o modelo das esferas celestes na antiguidade: um firmamento alcançável por meios físicos (explorado na noveleta premiada de Ted Chiang, “Tower of Babylon”, de 1990).

Os personagens têm uma caracterização mundana, que se tornaria típica de Bear — não são heroicos, idealizados, e de saída não são especialmente capazes de refletir sobre o que se passa com eles. O atormentado jovem escriba Kiril é recrutado por um ex-general e seu companheiro, para viajar grandes distâncias nesse mundo (a quarta capa da edição dá erroneamente o general, Bar-Woten, como o protagonista). Às vezes, passam por territórios em que diferentes grupos fundamentalistas religiosos estão em guerra, em uma ocasião alistam-se em um navio, são capturados por um povo mais avançado que usa armas de alta energia para derrubar os obeliscos e acessar livremente o seu conhecimento. O romance é portanto um exemplo de viagem fantástica, o mais antigo formato narrativo associado à FC, temperado por muito estranhamento e exotismo. A busca do trio os leva até os limites do mundo, aos bastidores da grande encenação civilizatória armada pelos seus criadores, onde Kiril encontra algumas respostas sobre a sua amada (motivo do seu exílio inicial), sobre si mesmo e sobre o mundo. O que o fez pôr o pé na estrada foi a lenda de que quem chegasse ao fim do mundo se reencontraria com o seu amor. Ao exotismo da paisagem e das diversas evocações religiosas e de antigas civilizações soma-se o da revelação final: o planeta artificial, maior do que Júpiter, foi construído em torno de um buraco negro que lhe fornece energia perene, para que atravesse os momentos derradeiros da entropia de um universo moribundo. Desse modo, o que fora uma supercivilização foi fragmentado e reduzido em tamanho e retornado a algo semelhante ao que havia sido de início, inclusive em termos civilizatórios. Enquanto o supermundo artificial cruza de um universo moribundo para um por nascer, os diversos povos têm a oportunidade e o tempo de encenar suas buscas evolutivas e adquirir o conhecimento necessário para frutificarem, quando o novo universo estiver ponto para recebê-los. Ou assim se deduz. Grandioso e intrigante, provocante como só a FC pode ser. Mais um livro doado a mim, da coleção de Alfredo Keppler, um ex-presidente do Clube de Leitores de Ficção Científica, e organizador da antologia Vinte Voltas ao Redor do Sol (2005).

Arte de capa de Jim Burns.

Sundiver, de David Brin. Nova York: Bantam Spectra, 1995 [1980], 340 páginas. Paperback. Este é o primeiro livro da série Elevação (Uplift), de David Brin, e que teve cinco títulos publicados em Portugal (segundo informou o tradutor Carlos Angelo), na coleção de FC da Europa-América. Eu já havia lido os dois outros, e agora, graças novamente a Alfredo Keppler, pude completar a leitura da trilogia. Brin, que fez muito sucesso com a série, também escreveu The Postman, romance de 1985 que virou um filme de Kevin Costner em 1997, tornando Brin o primeiro dos grandes da FC americana da década de 1980 a ter um livro adaptado por Hollywood (já no século 21, Orson Scott Card seria outro).

A história começa com Jacob Demwa, um especialista em xenologia, cooptado para participar de uma expedição conduzida por várias espécies alienígenas em companhia dos humanos, até as camadas externas do Sol, onde criaturas vivas foram observadas — batizadas de “espíritos do sol”. Muito é elaborado sobre a tecnologia de resfriamento laser da espaçonave que desce até a cromosfera do astro-rei. Também sobre os diversos alienígenas (um deles é uma planta) metidos na missão. No intrigante universo da Elevação, a “astropolítica” da galáxia é marcada pela prática de se elevar espécies com potencial para a senciência, tornando-as auxiliares da civilização-mestre na colonização da Via Láctea. A relação mestre-auxiliar dura um tempo, até que se conceda a autonomia plena. A Terra está envolvida em elevar golfinhos e nossos primos chimpanzés, de maneira quase que independente do que as civilizações alienígenas vinham praticando. Isso atrai a atenção delas, e também alguns ressentimentos.

A questão do primeiro contato como sun-ghosts é interessante em si mesma, mas quando o chimpanzé elevado Dr. Jeffrey é morto durante uma das incursões, a narrativa busca outro formato — o do romance de mistério, conforme Demwa desconfia de patifaria entre os membros da expedição, e não de hostilidade por parte dos nativos do Sol. Ele investiga e interroga, e a verdadeira face da política galáctica vai se apresentando em situações de grande suspense e perigo de vida, com soluções científicas bem imaginadas (o livro é, de fato, mais FC hard do que space opera, subgênero que vai se configurar mais nos volumes seguintes da série). Demwa é um personagem meio duro, mas seu estado mental, perturbado após a morte de sua amada em um acidente e estabilizado com esforços de meditação e auto-hipnose, fornece um toque interessante. Não se trata de um romance no mesmo nível dos episódios seguintes na série, Maré Alta Estelar (Startide Rising; 1983) e A Guerra da Elevação (The Uplift War; 1987), mas tem os seus próprios méritos e já expressa a tendência de Brin de apresentar enredos complexos, com muitas camadas de situações. Algo semelhante se pode dizer da capa do mestre inglês Jim Burns, aqui em momento pouco inspirado.

Arte de capa de Marc Simonetti.

Filhos de Duna (Children of Dune), de Frank Herbert. São Paulo: Editora Aleph, 2.ª edição, 2017, 526 páginas. Tradução de Maria Silvia Mourão Netto. Arte de capa de Marc Simonetti. Capa dura. Neste que é o terceiro livro da série Duna, em edição agraciada com capa crepuscular do artista francês Marc Simonetti, começa a se afigurar uma prática de Frank Herbert de ir, a cada novo volume, se desfazendo de personagens impactantes, desenvolvidos em volumes anteriores. Assim, Paul Atreides e Duncan Idaho são apenas sombras dos personagens fortes caracterizados antes, e o retorno de Lady Jessica ao palco, agora com o planeta Arrakis transformado em centro do império galáctico, reserva a ela a mesma sina. Pena, já que em Duna (1965) ela mostro ser uma das personagens femininas mais fortes da FC. Mulher poderosa e complexa em suas adesões, guia inicial de Paul na sua autodescoberta, é reduzida a mais uma operadora das intrigas palacianas do império. Idaho, antes filósofo questionador, é reduzido a consorte de uma cada vez mais enlouquecida e tirânica Alia Atreides, a irmã de Paul, exposta como feto ao líquido místico excretado pelo verme da areia.

O próprio Paul abandonou o império para se internar no deserto, ressurgindo como um pregador cego, também ele marionete de forças políticas ocultas. Tais forças se voltam para o extermínio dos gêmeos ilegítimos de Paul com a garota fremen Chani: Leto e Ghanima. A intriga contra as crianças inclui feras treinadas (com o perverso sacrifício de crianças escravas) para atacá-los nas areias de Arrakis. Antecipando a situação, os precoces Leto e Ghanima fogem e se internam no deserto. Criam um plano que envolve apagar a memória dela, e ele sofrer uma metamorfose pela sua fusão com trutas da areia (um estágio embrionário do verme). Os gêmeos são o centro da narrativa. Eles nasceram com o poder de Paul, o Muad’Dib, de reviver todas as experiências existenciais da sua linhagem e de prever o futuro dentro do desenvolvimento do Caminho Dourado ao qual se submetem, em uma das mais fortes manifestações, dentro do gênero, de um determinismo racial:

“Este foi o feito de Muad’Dib: ele entendeu que o reservatório subliminar de cada pessoa era um banco inconsciente de recordações que remontavam até às células primais de nossa gênese comum. Ele dizia que cada um de nós pode medir sua distância em relação a essa origem comum. Quando viu isso e relatou sua percepção, ele realizou o audacioso passo de tomar uma decisão. Muad’Dib se incumbiu de integrar a memória genética à avalição em andamento. Com isso, ele de fato atravessou os véus do tempo, tornando o futuro e o passado uma coisa só. Essa foi a criação e Muad’Dib corporificada em seu filho e em sua filha.” —Frank Herbert. Filhos de Duna.

Há uma face muito trágica nas duas crianças nascidas com tamanha bagagem. Constantemente, lembram os adultos de que são mais velhos, mais vividos, mais capazes e mais inteligentes do que eles. E certamente, menos inocentes ou abertas. Como Leto precisa colocar sozinho a dinâmica de Arrakis em cheque, Herbert praticamente o transforma, por força da metamorfose, em uma espécie de duro e implacável super-herói (ou supervilão). Nessa parte, os exageros pulp começam a incomodar. Como contraponto, o autor introduz o Príncipe Farad’n, treinado para ascender à posição de imperador pelas forças ocultas, se elas conseguissem eliminar os gêmeos. Farad’n traz um frescor ao romance, e Herbert foi especialmente sábio ao defrontar Leto com ele, no denouement.

Arte de capa de Jim Burns.

There Is No Darkness, de Joe Haldeman & Jack C. Haldeman II. Nova York: Ace Books, 4.ª edição, 1983 [1979], 246 páginas. Arte de capa de Jim Burns. Paperback. Se a arte de Jim Burns na capa de Sundiver não é das suas melhores, esta (mesmo esmaecida) é uma das minhas favoritas. Este é um romance composto de duas novelas assinadas pelos irmãos Haldeman e publicadas originalmente na Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine em 1979, na primeira fase da revista. Acompanha um cadete espacial, Bok, também o narrador das aventuras. Ele vem de um planeta selvático de vida muito dura, e é um cara grande que se imagina muito apto à violência. Por isso se mete seguidamente em enrascadas, aceitando desafios de oponentes mais hábeis. Pesado, paga um “excesso de bagagem” quando sua turma de cadetes chega à Terra. Disposto a tudo para recuperar o dinheiro e se mostrar valoroso, ele se inscreve em vários torneios de gladiadores, primeiro contra feras, depois contra adversários ainda mais perigosos. A equipe de colegas e de gladiadores que reúne em torno de si não está livre de riscos.

Aqui, os Haldemans estão no território de Robert Sheckley, ou seja, um plano satírico em que muitos leitmotifs da ficção científica são tratados com uma violenta ironia, expondo faltas sociais no processo. O turrão e ingênuo Bok é vítima de espertalhões a cada passo que dá, e não parece haver uma pessoa honesta na sua Terra do futuro, apenas golpistas e corruptos, criminosos profissionais e burocratas maliciosos. Tudo isso, na primeira novela. Na segunda, é o ethos militar que sofre a atenção sarcástica dos irmãos, quando, durante um exercício militar, Bok e seus amigos são vendidos por um sargento corrupto para lutarem numa guerra anacrônica, com armas de fogo em trincheiras, em um conflito propositalmente limitado pelas partes. Joe Haldeman lutou no Vietnã e escreveu um livro de memórias de combate. Mais famoso, o seu romance clássico de FC Guerra sem Fim (The Forever War; 1974), também se nutre daquela experiência, que enriquece a segunda novela com reflexões interessantes sobre como o combate vai sangrando as disposições individuais, éticas e humanas dos soldados.

Arte de capa de Tim White.

A Jungle of Stars, de Jack L. Chalker. Nova York: Del Rey, 8.ª edição, s.d. [1976], 218 páginas. Arte de capa de Tim White. Paperback. Chalker, com quem tive o privilégio de conversar brevemente na MagiCon em Orlando, em 1992, escreveu uma das minhas histórias favoritas como leitor de FC, a delicada e sensível noveleta “A Orquestra de Dança do Titanic” (publicada aqui na antologia Asimov: O Melhor da Ficção Científica, organizada por Asimov & Martin H. Greenberg).

Este é o romance de estreia de Chalker, que se tornaria um autor muito bem sucedido comercialmente. Parte de um modelo antigo de composição de ficção científica, que começa com uma situação contemporânea. A história segue o herói Paul Savage, um oficial do exército americano no Vietnã, morto pelos seus colegas durante uma patrulha. Ele volta a vida e se vinga de alguns dos seus assassinos. O “milagre” é de responsabilidade de uma força alienígena. Ela o recruta para lutar em uma guerra escatológica entre facções que poderíamos chamar de “metadivina” (Haven) e “metademoníaca” (Bromgrev); isto é, superinteligências em conflito que podem ter inspirado essas noções metafísicas. O líder da organização “do bem” é reificado de forma tipicamente americana, como um empresário bem-sucedido chamado Wade.

Savage começa integrando uma organização de pesquisa de fenômenos estranhos.O serviço o leva a uma localidade americana onde ele conhece uma jovem cega e acima do peso, a quem ele imediatamente corteja. É interessante que esse gesto na direção de uma personagem incomum, fora dos padrões de beleza, antecipe em tantas décadas o questionamento muito em voga atualmente (a primeira edição do livro é de 1976). O relacionamento de Savage com a garota nem sempre soa maduro ou inteligente, mas é verdadeiro o bastante e sublinha o fato do herói se considerar muito feio, simiesco. Mais tarde, quando eles finalmente deixam a Terra para buscar a resolução do conflito em uma região remota da galáxia, a supertecnologia cura a cegueira da moça — e transforma Paul Savage em um modelo de beleza masculina: Doc Savage, um dos primeiros heróis pulp da FC. Chalker começou no mundo da FC como um superfã e fanzineiro, e este é um detalhe que expressa tal compromisso. Nesta altura, o romance já se moveu de situações de dark fantasy, passando por um pouco de FC ufológica, até se configurar como uma das mais estranhas space operas que já li. Bastante pulp em termos de estilo e de uma narrativa que migra muito de situação em situação, também firma com muita segurança a sua visão original e frequentemente inquietante, da luta entre o Bem e o Mal e de um indivíduo que impõe, a forças tão maiores, a sua própria solução.

Matando Gigantes, de Claudia Dugim. São Paulo: Editora Patuá, Coleção Futuro Infinito, 2019, 332 páginas. Texto de orelha de Fábio Fernandes. Capa de Teo Adorno. Brochura. Escritora e antologista muito ativa na cena da Terceira Onda da FC Brasileira, Dugim entra na Futuro Infinito de Luiz Bras com um substancial romance de nave de gerações, subgênero explorado em Infinito em Pó (2004), de Luís Giffoni, em B9 (2011), de Simone Saueressig, e em Nômade (2010), de Carlos Orsi.

Matando Gigantes, de Claudia Dugim. São Paulo: Editora Patuá, Coleção Futuro Infinito, 2019, 332 páginas. Texto de orelha de Fábio Fernandes. Capa de Teo Adorno. Brochura. Escritora e antologista muito ativa na cena da Terceira Onda da FC Brasileira, Dugim entra na Futuro Infinito de Luiz Bras com um substancial romance de nave de gerações, subgênero explorado em Infinito em Pó (2004), de Luís Giffoni, em B9 (2011), de Simone Saueressig, e em Nômade (2010), de Carlos Orsi.

Matando Gigantes, o primeiro romance de Claudia Dugim, desenvolve duas linhas narrativas que se combinam — é a técnica da “narrativa entrançada”. A primeira linha envolve uma comunidade dedicada a caçar gigantes, que são mortos com finos cabos capazes de amputar membros ou decapitar um dos “monstros”. Gus é um homenzinho trans que se interessa muito pelo conhecimento e tem no irmão Uor um herói matador de gigantes. Enquanto Gus tropeça em burocratas megalomaníacos da sua comunidade instalada em tubulações da nave espacial, o policial Nicolau investiga as mortes e tropeça em um movimento revolucionário, antiautoritário, composto de haitianos e brasileiros (outro toque interessante). No desenrolar da trama, grandes mentiras oficiais são descobertas, enquanto os dois grupos lutam para sobreviver e triunfar, estabelecendo uma convergência de interesses e um gesto de protagonismo dos pequenos, dos periféricos e não empoderados.

Parece haver ecos de Non-Stop (1958; t.c.c. Starship), de Brian W. Aldiss, no contexto de um conflito aberto entre os viajantes de uma nave de gerações que parece se encaminhar para o desastre, na mão de frios tecnocratas. Certamente, a narrativa é tensa o bastante e apresenta um gravitas crescente conforme avança para o clímax. Não obstante, a autora vê o livro como dirigido ao público jovem, e escolhe descrever os pequeninos quase com índices de literatura para crianças, com muita fofura e atrapalhação, contrastando com as descrições sangrentas dos seus feitos contra os gigantes — nós, os humanos normais. Inclusive, a narrativa coloca um par de crianças parentes de Gus e Uor em perigo, no ápice da encrenca. Bem-vindas são as descrições da “vida cabocla”, descomplicada e iconoclasta, e de sexo livre dos pequeninos. De qualquer modo, talvez haja aí outro testemunho (o romance O Esplendor, de Alexey Dodsworth, é outro exemplo) do quanto a prosa jovem se tornou dominante no campo da FC e fantasia. Um outro modo de enxergar a prática, no caso do notável romance de Claudia Dugim, seria um emprego de um ângulo pós-modernista que questiona implicitamente as adesões emocionais da literatura tradicional e desafiando o leitor ao combinar diferentes registros textuais. (Em entrevista a Luiz Bras, Dugim admite ter meio que “duas personalidades”.)

Quadrinhos

Arte de capa de Christian Zanier.

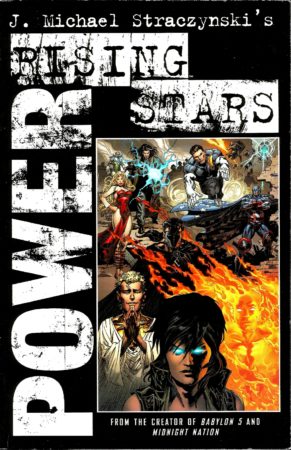

Rising Stars: Power, de J. Michael Straczynski. Los Angeles: Top Cow, 1.ª edição, 2002, 190 páginas. Arte de capa de Christian Zanier. Trade paperback. Em maio de 2018, li Rising Stars: Visitations (2002), narrativa de origens desta criação de Straczynski, sobre um núcleo de super-heróis e supervilões surgido com a queda de um meteoro na cidade de Pederson. Por meio de flashbacks, o livro relembrava o surgimento dos “Pederson Specials”.

Neste Power, muita coisa já rolou por baixo da ponte, conforme informam artigos de revista noticiosas ficcionais, antecedendo à HQ propriamente. Ficamos sabendo que muitos Specials foram cooptados por empresas de segurança, depois de um grave evento em Chicago. Outro texto trata da reação governamental a esses “mutantes” que são vistos como armas vivas de destruição em massa, e o seguinte conta como a superpoderosa Stephanie Maas — sofrendo de um caso de superpsicopatia — declarou Chicago sua área de ocupação, reunindo lá outros Specials. O artigo final conta como os Specials tendem a agir de modo arbitrário e mesquinho, já que a maioria só pode se detida por seus colegas.

O grosso do livro é dedicado ao conflito entre duas facções de Specials, quando uma delas, liderada por John Simon, decide enquadrar a outra, especialmente depois que companheiros têm sido mortos um a um. Chicago é o campo de batalha. Straczynski antecipou algo do ciclo Guerra Civil da Marvel — que é de 2006-2007. Mas enquanto Mark Millar se concentrou em expressar a sua desconfiança quanto ao poder, zoando com a psicologia dos tradicionais super-heróis e buscando no seu comportamento traços fascistas, Straczynski ousou abordar um questão subjacente à relação entre super-heróis e o poder legítimo: para quê, exatamente, os super-heróis salvam o mundo? Todo ano, uma ou duas vezes assistimos os Vingadores salvarem o mundo, aparentemente para que algum malandro como Trump, Putin ou Bolsonaro venha, amparado por mentiras em grande escala e pela cooptação dos mecanismos da democracia, se fartar do poder e empurrar o planeta mais para junto do penhasco. Após o conflito fraticida, alguns Specials resolvem enfim fazer algo substancial com o seu poder, para além de bancarem arrogantes excepcionalistas ou supertiras e mercenários. Em Power, eles se focam em livrar o mundo de armas nucleares e resolverem parte da questão Palestina, mesmo que ao custo do auto-sacrifício. É o catolicismo do autor se fazendo sentir, nestes primeiros passos para endireitar o mundo, já que a série prossegue e elabora ainda mais a ousadia autoral de Straczynski.

Canário Negro: Combustão (Black Canary: Ignite), de Meg Cabot (texto) & Cara McGee (arte). Barueri, SP: Panini Livros, 2020, 154 páginas. Arte de capa de Cara McGee. Brochura. A DC Comics teve uma boa sacada ao criar uma linha de livros de quadrinhos escritos por grandes nomes da literatura infantojuvenil, como este, escrito por Meg Cabot, aquela do Diário da Princesa. Funcionou muito bem com a arte de Cara McGee, numa história sobre a heroína de Gotham City, Canário Negro, parceira eventual do Arqueiro Verde.

Canário Negro: Combustão (Black Canary: Ignite), de Meg Cabot (texto) & Cara McGee (arte). Barueri, SP: Panini Livros, 2020, 154 páginas. Arte de capa de Cara McGee. Brochura. A DC Comics teve uma boa sacada ao criar uma linha de livros de quadrinhos escritos por grandes nomes da literatura infantojuvenil, como este, escrito por Meg Cabot, aquela do Diário da Princesa. Funcionou muito bem com a arte de Cara McGee, numa história sobre a heroína de Gotham City, Canário Negro, parceira eventual do Arqueiro Verde.

Na história, Dinah é uma mina de 13 anos, meio caxias, que tem uma banda com outras duas amigas, uma nerd e a outra radical. Filha de uma florista e de um detetive de polícia, Dinah quer ser policial — para desespero do papai. Ela começa a entender que tem algo de “diferente” quando, toda vez que dá um gritinho, alguma coisa se quebra nas vizinhanças. Na escola, isso gera problemas com a severa diretora. Aos poucos, as pessoas em torno vão deixando claro que a sua esquisitice é na verdade um superpoder. Obviamente, é o grito sônico da Canário Negro. A história, porém, se passa em um momento contemporâneo em que, na mitologia do universo da DC, os outros super-heróis já são adultos e veteranos. A complicação é o surgimento de uma supervilã que vai cercando a garota e sua família.

Este foi o meu primeiro contato com a escrita de Cabot. Achei que ela produziu um texto de escrita inteligente, de grande competência, graça e capacidade de envolvimento. Dinah é uma aborrecente simpática, e a autora deu a ela, ainda que com algumas repetições inevitáveis, dinâmica própria com as amigas, os pais e a escola. A ambientação também ganha vida com facilidade, seja a escola, a casa ou a floricultura. Embora eu não goste muito desse tipo de arte estilizada, achei que a arte de McGee casou perfeitamente, com toques de fofura e tudo.

Arte de capa de Jamal Campbell.

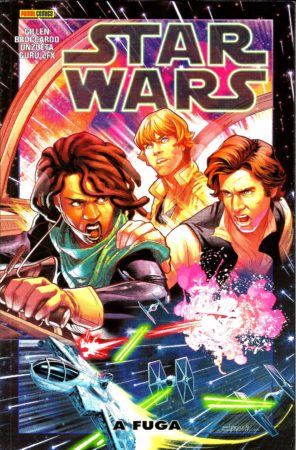

Star Wars: A Fuga, de Kieron Gillen (texto) e Andrea Broccardo e Angel Unzueta (arte). Barueri, SP: Panini Comics, 2020, 136 páginas. Tradução de Dandara Palankof. Arte de capa de Jamal Campbell. Brochura. Este livro começa onde Star Wars: A Esperança Morre, parou: os heróis da Aliança Rebelde escaparam da traição da matreira Trios, a Rainha de Shu-Torun, uma traidora da confiança de Leian Organa, sua amiga, e aliada de Darth Vader. Mas estão sendo caçados pelo império, galáxia afora. Sana Starros, que também aparece no (final do) livro anterior, está com eles. Na fuga, separando-se de Sana, Leia, Luke, Han, Chewie e os robôs vão parar em um planeta independente, povoado pelo Clã Markona, uma casta de guerreiros que, no passado, havia conquistado as graças do império. A história se transforma em um drama de fronteira, com os heróis mostrando o seu valor contra feras que acossam os colonos — feras que fazem o papel dos nativo-americanos, nos velhos westerns — ou contra a desconfiança dos locais, com direito até a um duelo de saque rápido ao meio-dia. Luke encontra na filha do líder da colônia uma interlocutora de sua idade, mais sofisticada do que ele, e que puxa a sua orelha pela impaciência em sair do planeta e retornar à luta. É claro, há um jogo de lealdades envolvido na situação toda, pois logo uma nave do império chegará para definir de que lado cada um está — e quais preços deverão ser pagos… Quem chega na nave imperial é um esquadrão de elite, e o roteirista Gillen reserva a eles um final surpresa.

A história final, com arte de Angel Unzueta e uma colorização mais sutil, forma um epílogo interessante e fornece um gancho para a próxima aventura. Apesar das às vezes cansativas referências ao western, é bacana ver o grupo de amigos envolvidos com uma situação diferente e sem o fracionamento da ação em várias linhas narrativas, tão comum a Star Wars. Um detalhe particularmente interessante do Clã Markota é a tez escura dos seus membros, fazendo-os lembrar latinos ou afro-descendentes.

—Roberto Causo

Minha Noite no Século Vinte e Outros Pequenos Avanços (My Twentieth Century Evening and Other Small Breakthroughs), de Kazuo Ishiguro. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, 60 páginas. Tradução de Antonio Xerxenesky. Capa dura.

Minha Noite no Século Vinte e Outros Pequenos Avanços (My Twentieth Century Evening and Other Small Breakthroughs), de Kazuo Ishiguro. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, 60 páginas. Tradução de Antonio Xerxenesky. Capa dura.  Bicho Brasil, de Araquém Alcântara. São Paulo: Tordesilhas, 1.ª edição, 2018, 120 páginas. Capa de Araquém Alcântara. Capa dura.

Bicho Brasil, de Araquém Alcântara. São Paulo: Tordesilhas, 1.ª edição, 2018, 120 páginas. Capa de Araquém Alcântara. Capa dura.

Winter Dreams/Sonhos de Inverno, de F. Scott Fitzgerald. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Inglês com Clássicos da Literatura Vol. 1, 2018, 96 páginas. Tradução de Irineu Franco Perpétuo. Brochura.

Winter Dreams/Sonhos de Inverno, de F. Scott Fitzgerald. São Paulo: Folha de S. Paulo, Coleção Inglês com Clássicos da Literatura Vol. 1, 2018, 96 páginas. Tradução de Irineu Franco Perpétuo. Brochura.