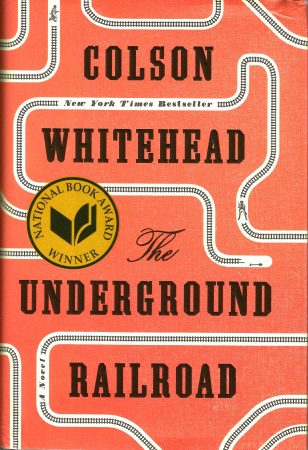

Não é todo mês, ou ano, que leio um ganhador tanto do National Book Award quanto do Pulitzer Prize de melhor romance.

Arte de capa de Teo Adorno.

Anacrônicos, de Luiz Bras. São Paulo: Edição do Autor, 2017, 28 páginas, 2053 KB. Capa de Teo Adorno. E-book. Em maio, Luiz Bras me pediu para dar uma olhada nessa sua noveleta que combina ficção científica e realismo mágico de um modo que me lembrou essa mesma tendência em André Carneiro. A comparação é um elogio explícito, porque me parece que Bras, ao menos em sua ficção curta, vem se mostrando um digno herdeiro desse pioneiro da FC nacional, ele mesmo comparado a grandes nomes internacionais como Franz Kafka e Adolfo Bioy Casares.

Anacrônicos já é um e-book que você pode comprar na Amazon, aqui, ou levar de graça se tiver o Kindle Unlimited. A noveleta segue o ponto de vista de uma jovem que vive os dias de uma estranha invasão: redivivos, feitos de borracha industrial, com a exata aparência e parte da personalidade e comportamento de pessoas falecidas, do conhecimento dela e dos demais habitantes da Terra. A premissa é semelhante à da série francesa Les revenants (2013) e a sua imitação americana, The Returned (2015). Bras coloca a sua própria variação e personalidade no conceito, ao torná-lo global e explicitando a artificialidade dos redivivos. A prosa tem uma qualidade muito intimista, para equilibrar o conteúdo panorâmico, e elegante. Os momentos em que a protagonista e seu amante tentam namorar, cercados do seu “fardo” emborrachado e animado me lembraram Carneiro, especialmente. A ampliação e a multiplicação do fenômeno inexplicado são marca do realismo mágico, mas a sugestão de razões científicas e a ambientação futurista remetem à FC. Bras, porém, sublinha tanto sua independência em termos de gênero, quanto seu compromisso com a metaficção (mencionado mês passado nas minhas notas sobre A Última Árvore), num final que acaba advertindo o leitor para não colocar suas fichas tanto num gênero quanto no outro. Ou em sua adesão às convenções do realismo literário.

The Underground Railroad, de Colson Whitehead. New York: Doubleday, 1.ª edição, 2016, 308 páginas. Hardcover. Ter visto a primeira temporada da série Luke Cage, da Netflix, me deu vontade de retornar à minha prateleira de literatura afro-americana (Cage aparece o tempo todo lendo e citando grandes nomes desse campo). A prateleira inclui Richard Wright, Walter Mosley, Edwidge Dandicat, Ralph Ellison, W. E. B. Du Bois e Toni Morrison. E entre os brasileiros, Ana Maria Gonçalves, Ferréz e Júlio Emílio Braz, além de A Razão da Chama, de Gumercindo Rocha Dorea, a primeira antologia de poesia afro-brasileira. O romance de Whitehead passou na frente porque foi bem referendado pela Locus — The Magazine of the Science Fiction & Fantasy Field. Ganhou o National Book Award e o Pulitzer Prize deste ano, os dois maiores prêmios literários americanos, e eu encontrei um exemplar em promoção na Livraria Cultura da Av. Paulista. O livro já apareceu no Brasil, pela HarperCollins.

The Underground Railroad, de Colson Whitehead. New York: Doubleday, 1.ª edição, 2016, 308 páginas. Hardcover. Ter visto a primeira temporada da série Luke Cage, da Netflix, me deu vontade de retornar à minha prateleira de literatura afro-americana (Cage aparece o tempo todo lendo e citando grandes nomes desse campo). A prateleira inclui Richard Wright, Walter Mosley, Edwidge Dandicat, Ralph Ellison, W. E. B. Du Bois e Toni Morrison. E entre os brasileiros, Ana Maria Gonçalves, Ferréz e Júlio Emílio Braz, além de A Razão da Chama, de Gumercindo Rocha Dorea, a primeira antologia de poesia afro-brasileira. O romance de Whitehead passou na frente porque foi bem referendado pela Locus — The Magazine of the Science Fiction & Fantasy Field. Ganhou o National Book Award e o Pulitzer Prize deste ano, os dois maiores prêmios literários americanos, e eu encontrei um exemplar em promoção na Livraria Cultura da Av. Paulista. O livro já apareceu no Brasil, pela HarperCollins.

The Underground Rairoad começa contando a história do sequestro da antepassada da heroína Cora, e de como aquela africana foi trazida aos Estados Unidos como escrava. O romance pertence a Cora, porém e embora faça questão de tratar de outras figuras, africanas ou não. O início e a descrição da vida na plantation sulista é a parte de leitura mais dolorosa. Também sou afro-descendente (embora não pareça), e admito que não é com alma leve que se toma contato com a tortura, a subordinação e a degradação dos nossos antepassados. Mas é a fuga de Cora que põe o romance em movimento. Nisso, o sistema de abrigo e de contrabando de fugitivos das fazendas e cidades do Sul dos EUA para o Norte mais simpático ao abolicionismo, é fundamental. Chamado de “ferrovia subterrânea” como metáfora de um sistema de transporte ilegal, é literalizado por Whitehead como uma estrada de ferro que, no subsolo do país, liga diversos estados. Cora emerge em três deles, enquanto é perseguida por um implacável caçador de escravos, para encontrar diferentes situações de reação branca à presença do negro. É nisso que o componente fantástico emerge com maior força, já que Cora toma contato com situações de esterilização da mulher negra e de pesquisas científicas usando cobaias humanas. A ciência médica parecer estar além daquela do século 19, e os casos citados foram importados direto do século 20 (como o dos negros de Tuskegee recebendo placebo no tratamento de sífilis). Assim, a experiência de Cora se projeta sobre a experiência dos afro-americanos para além do tempo de vida da personagem.

Para o jornalista da Globonews Jorge Pontual (que já se revelou um leitor de FC), Whitehead afirmou que autores como Arthur C. Clarke e Stephen King é que o fizeram se tornar um escritor, e que ele estudou a obra maior do realismo mágico, Cem Anos de Solidão (1967) de Gabriel García Márquez, para guardar as lições que havia ali. Mas é bom lembrar que em 1978 o americano Tim O’Brien publicou Going After Cacciato, ganhador do mesmo National Book Award, no qual uma patrulha americana no Vietnã sai à caça do desertor Cacciato, que planeja marchar da Indochina até Paris — e que no caminho cai em um mundo subterrâneo mais surreal e estranho do que a narrativa de Whitehead. Com traços de Cormac McCarthy na violência e secura, o estilo de Whitehead tem toques minimalistas e uma tendência digressiva que me incomodou um pouco, entrepondo lembranças ou descrições ao que está diante dos personagens. Essa qualidade indireta — talvez melhor realizada por Raymond Chandler, Dashiell Hammett e seus seguidores na ficção de crime — aqui funciona melhor no plano estrutural do que no estilístico: é quando Whitehead abandona o rastro de Cora para tratar de personagens que a orbitam, mesmo depois que o leitor já sabe qual foram os seus destinos. O romance faz do atrito entre a presença africana na América e o “destino manifesto” que afirma o controle do país pelo branco, a marca de uma tensão que se estende até o presente. Seco mas emocionante, distópico mas mantendo o impulso utópico que fez os afro-descendentes chegarem até aqui, The Underground Railroad aparece quando nos perguntamos o que os oito anos de Barack Obama representaram para os negros americanos — e o que os anos de Donald Trump reservam a eles e outras minorias.

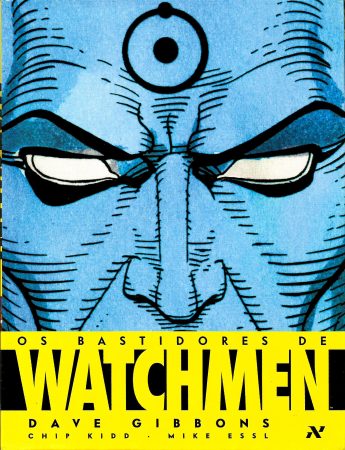

Arte de capa de Dave Gibbons.

Os Bastidores de Watchmen (Watching the Watchmen), de Dave Gibbons, Chip Kidd & Mike Essl. São Paulo: Editora Aleph, 2009, 280 páginas. Capa de Dave Gibbons. Tradução de Ricardo Giassetti. Capa dura. Sou grande admirador do romance gráfico Watchmen, de Alan Moore & Dave Gibbons, tendo escrito um ensaio que teve partes dele utilizadas como introdução para a edição brasileira da Via Lettera. Este livro sobre os bastidores da obra, escrito por Gibbons com design de Kidd & Essl, eu já vinha namorando desde o seu lançamento em 2009. Na última Feira Intergaláctica da Aleph, tive chance de finalmente adquirir um exemplar ainda no plástico.

Watchmen foi uma das experiências definidoras da década de 1980 para mim, juntamente com o romance gráfico pioneiro de Frank Miller, Batman, Cavaleiro das Trevas, e o Movimento Cyberpunk na FC americana, juntamente com as HQs tupiniquins de Watson Portela e Mozart Couto. Watchmen tem sido especialmente duradouro, e, nos quadrinhos, tem status literário sem precedentes. O escritor de FC Norman Spinrad disse que Watchmen foi uma espécie de Dom Quixote dos quadrinhos — a obra que prova a maturidade de um formato (o romance, no caso de Cervantes, e o romance gráfico no caso de Moore & Gibbons). Neste livro de arte com ilustrações quase que do começo ao fim, Gibbons conta como conheceu Moore, como propôs colaborar com ele junto à DC Comics (editora original de Watchmen), como foi o processo criativo dos dois, e como enfrentou a parada exaustiva de desenhar o bicho durante mais de um ano. Gibbons faz questão de valorizar o trabalho do colorista John Higgins, que assume um dos capítulos do livro com as suas próprias reminiscências. Gibbons também fala das repercussões da crítica e do público, e fornece até uma espécie de guia de merchandising. É incrível como ele guardou os menores esboços e ideias, reunidas aqui numa diagramação que valoriza os desenhos mais casuais, preservando uma certa aura da década de 80. Os Bastidores de Watchmen é um tesouro para o fã dessa obra, e um testemunho do ápice do romance gráfico. Logo na sequência, e infelizmente, o conceito virou sinônimo do que antes chamávamos “álbum de luxo”, e da obra de quadrinhos publicada no formato de livro encadernado (em inglês revista em quadrinhos se chama “comic book“, o que atrapalha as coisas, exigindo um termo diferenciado para HQ em livro). De qualquer modo, perdeu-se — certamente por força do comercialismo que impera na área — um pouco daquela ambição de realizar literatura por via gráfica.

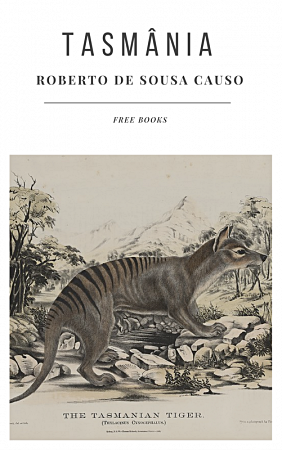

Arte de capa de Harriet Scott.

Tasmânia, de Roberto de Sousa Causo. Free Books Editora Virtual, Série Nossos Autores N.º 1, 1.ª edição eletrônica, 2017. Capa de Harriet Scott. E-book. Já fiz essa pequena trapaça antes — incluir um livro de minha autoria nestas anotações. Desta vez, veja que o conto “Tasmânia”, primeiro publicado na revista Pesquisa FAPESP N.º 118, de dezembro de 2005, não existia como livro até que o editor Paulo Soriano, um profundo interessado no conto fantástico, o solicitasse em 9 de maio para entrar na Nossos Autores, coleção que faz parte da sua nova iniciativa, a Free Books Editora Virtual. Eu considerava “Tasmânia” um dos três ou quatro textos mainstream que perpetrei na vida, mas Soriano o define como conto fantástico, o que, refletindo agora, me parece mais adequado. Nessa história bastante curta, um biólogo brasileiro vai à Austrália, onde é cooptado para uma expedição controversa à Ilha da Tasmânia, para investigar a possível presença de tilacinos vivos — o tigre- ou lobo-da-tasmânia, animal considerado extinto desde que o último exemplar conhecido morreu solitário num zoológico, em 1936. O tilacino era um predador marsupial, e o meu cientista brasileiro é um especialista em marsupiais num intercâmbio na terra dos marsupiais. Avistamentos hipotéticos do tilacino continuam ocorrendo em tempos tão recentes quanto 2016. Meu conto especula sobre essa possibilidade, ou a de que os boatos expressem a má-consciência humana, em ter levado o animal à extinção. (Cá entre nós, torço pra que o bicho continue existindo, e pro inferno com o ceticismo científico.)

A empreitada de Paulo Soriano visa a difusão da leitura e não o comércio de e-books, e Tasmânia pode ser baixado gratuitamente no site da Free Books. Eu gostei especialmente da capa com ilustração de Harriet Scott, uma de duas irmãs australianas que se empenharam no ofício geralmente dominado por homens, da arte naturalista.

Arte de capa de Stanley Meltzoff.

Revolt in 2100, de Robert A. Heinlein. Nova York: Signet Books, 1.ª edição, 1955, 192 páginas. Capa de Stanley Meltzoff. Introdução de Henry Kuttner. Paperback. Como ainda estou às voltas com o assunto religião organizada e ficção científica, minha esposa Finisia Fideli me apontou este livro de Robert A. Heinlein, que existe em português justamente como Revolta em 2100. Contém o romance curto “If This Goes On—” que imagina uma ditadura teocrática nos Estados Unidos do século 22, e as noveletas “Coventry” e “Misfit”. Heinlein antecipa, com toques rápidos, muito do temor que Chris Hedges expressa em American Fascists, que discuti aqui mês passado. Eu suspeito apenas que Hedges seria modernista demais para dar crédito a uma narrativa de ficção popular.

Mas Heinlein não mergulha em questões teológicas, nem elabora como tal ditadura veio a existir. No posfácio extremamente lúcido e presciente, ele faz um perfil mais redondo do seu televangelista, assumidamente a contragosto. O profeta que controla a sociedade é um picareta como muitos pastores evangélicos de então (e de hoje), e é assim que o Heinlein o define. O próprio título da história sugere o potencial fascista de um status quo já implantado. O herói é um jovem cadete pertencente à guarda palaciana do profeta. Começa a questionar as coisas quando descobre que o santo serviço prestado pelas virgens ao profeta é justamente a perda da virgindade (o pastor que monta um harém é um dos pontos centrais do massacre em Waco envolvendo o profeta roqueiro David Koresh). Ele ajuda uma das virgens a se safar, entra para um grupo de resistência, foge de perseguidores, integra o staff da resistência, recebe uma carta do tipo “dear John” (é tão adequado que o herói se chame John) do seu primeiro amor, descobre um segundo em uma mulher mais madura e inteligente, e participa da ação final que derruba o profeta. Heinlein consegue sugerir uma trama vivida pelo mesmo número de mulheres que homens, enquanto menciona carros aéreos, hipnose, fraude genética, imagens geradas por computador — tudo isso em 1955. Heinlein foi um libertariano, de modo que a afirmação da liberdade era central a ele. “If This Goes On—” integra-se a essa perspectiva, e a liberdade com responsabilidade é discutida em “Coventry”. As três narrativas fazem parte da História do Futuro de Heinlein, e “Misfit” se passa na mesma Coventry que sucede à teocracia. Trata de um astronauta caipira que, descobre-se, é um supergênio matemático do tipo Ramanujan.

Este exemplar de Revolt in 2100 eu “herdei” da coleção do escritor Walter Martins, da Primeira Onda da Ficção Científica Brasileira (1957-1972). Walter também me deixou, além desta primeira edição, uma segunda pela mesma editora. Devia gostar de Heinlein. A capa de Meltzoff — um artista destacado por Vincent Di Fate no excelente Infinite Worlds: The Fantastic Visions of Science Fiction Art (1997) como um dos grandes da época e influência sobre os artistas subsequentes — define em poucos toques futuro, conflagração e revolta, interesse romântico e vigilância totalitária.

Moral Man and Immoral Society, de Reinhold Niebuhr. Nova York: Charles Scribner’s Sons, 1960 [1930], 284 páginas. Trade paperback. Niebuhr foi um importante teólogo americano que abordou questões contemporâneas e políticas. Está na Library of America, O que testemunha sua importância para o pensamento americano. É muito citado por Chris Hedges em War Is a Force that Give Us Meaning (2002). Este livro, primeiro publicado em 1930, é um ensaio de filosofia moral em que Niebuhr afirma que o indivíduo é capaz de uma conduta moral, mas sociedades, classes e países, não. “A moralidade política… é a antítese mais descompromissada, à moralidade religiosa”, escreveu. Vale notar que os ataques de 11 de Setembro de 2001 fizeram virar moda uma crítica constante à religião organizada e ao fanatismo religioso, feita na FC e fantasia brasileiras. A profundidade das discussões de Niebuhr sublinham, por contraste, a superficialidade da maior parte dessa crítica.

Moral Man and Immoral Society, de Reinhold Niebuhr. Nova York: Charles Scribner’s Sons, 1960 [1930], 284 páginas. Trade paperback. Niebuhr foi um importante teólogo americano que abordou questões contemporâneas e políticas. Está na Library of America, O que testemunha sua importância para o pensamento americano. É muito citado por Chris Hedges em War Is a Force that Give Us Meaning (2002). Este livro, primeiro publicado em 1930, é um ensaio de filosofia moral em que Niebuhr afirma que o indivíduo é capaz de uma conduta moral, mas sociedades, classes e países, não. “A moralidade política… é a antítese mais descompromissada, à moralidade religiosa”, escreveu. Vale notar que os ataques de 11 de Setembro de 2001 fizeram virar moda uma crítica constante à religião organizada e ao fanatismo religioso, feita na FC e fantasia brasileiras. A profundidade das discussões de Niebuhr sublinham, por contraste, a superficialidade da maior parte dessa crítica.

Fundado no marxismo e centrado na luta de classes, Niebuhr investiga as questões morais em torno da busca por um socialismo revolucionário versus a busca por um socialismo evolucionário (de avanços paulatinos). Sua crítica ao marxismo é semelhante à de Robert Heinlein, no posfácio citado acima — haveria mais de religião do que de ciência nas ideias de Marx e dos seus seguidores e intérpretes, especialmente no componente apocalíptico do fim da ordem burguesa como pré-requisito para a ascensão do proletariado. Mas ao contrário de Heinlein, Niebuhr vê aí algo necessário para a mobilização da classe trabalhadora. Um fato que ele parece admitir com certo pragmatismo, é a necessidade da violência para a compensação de injustiças sociais (a violência estruturada na sociedade). Parece ser uma escolha incomum para um teólogo, e certamente seus argumentos caminham no fio da navalha por vários capítulos, mas é justamente a reiteração constante deles que trai o quanto o elemento revolucionário é atraente para ele. A republicação sem retoques em 1960 — quando a própria URSS havia denunciado os horrores do stalinismo, e a China havia somado o seu próprio catálogo de terror — também dá esse testemunho. Não são questões fáceis de responder, tanto no período entreguerras, quanto agora em meio à globalização e às crises políticas e sociais que ela ensejou. Em 1930, Niebuhr preocupava-se não só com a miséria proletária, mas com o apartheid racial nos EUA. Sua receita para o equilíbrio moral entre o enfrentamento revolucionário da injustiça social, e a busca por um socialismo evolucionário e mais enraizado, passa pela solução da resistência pacífica que Gandhi já realizava então — e que funcionaria na década de 1960 com Martin Luther King. “Não há problema da vida politica para o qual a imaginação religiosa não possa fazer uma contribuição maior, do que este problema da resistência não violenta”, Niebuhr escreve. “A descoberta dos elementos em comum de fraqueza humana no inimigo e, concomitantemente, a apreciação de toda a vida humana como possuidora de valor transcendente, cria atitudes que transcendem o conflito social e assim vão mitigar suas crueldades.” Aí que estaria a contribuição daquilo que ele chama de “imaginação religiosa”; um sentimento de identificação e amor ao próximo ausente de uma ética não religiosa.

Arte de capa de Vicente di Grado.

O Alienista, de Machado de Assis. São Paulo: Clube do Livro, 1964, 136 páginas. Capa de Vicente di Grado. Introdução de Almeida Magalhães. Brochura. Me pediram que escrevesse um artigo sobre o fantástico em Machado de Assis, e por isso estarei lendo e relendo textos do autor, pelas próximas semanas. Esta velha edição do Clube do Livro traz a famosa novela “O Alienista”, acompanhada de dois contos: “A Chinela Turca” (1875) e “O Empréstimo”.

“O Alienista” (1882) trata da chegada à pequena cidade fluminense de Itaguaí, ainda no século 18, de Simão Bacamarte, um alienista — um cuidador de loucos anterior à psicologia moderna. O seu frio propósito científico é descrito como um sacerdócio de dedicação absoluta (visão romântica da ciência que também aparece em O Doutor Benignus, de Augusto Emílio Zaluar, igualmente no século 19). Essa novela é basicamente uma comédia de costumes, na qual Bacamarte recolhe os insanos locais, mas logo expande sua ação para recolher os dotados de pequenas manias e faltas morais próprias da época e do contexto — ostentação financeira, vaidade, superstição… Depois de uma revolta popular, o alienista muda o seu foco e passa a recolher os virtuosos, vistos por ele como improváveis no mesmo contexto e portanto mentalmente desequilibrados. É o mesmo esquema alegórico de A Luneta Mágica (1869), de Joaquim Manuel de Macedo, em que um jovem, incapaz de lidar com a realidade da vida, alterna óculos mágicos que o fazem ver tudo com lentes escuras, com outros que pintam o mundo com cores róseas. É evidente que o problema não está na sociedade, mas no próprio Bacamarte, e aí Machado expressa a desconfiança em relação à ciência que é característica do Período Pioneiro da FC Brasileira (1875 a 1957). Os excessos da ciência podem ser o assunto da novela, mas o seu tema é o moralismo quotidiano, reforçando a inserção na literatura de costumes (ou de observação social). Já “A Chinela Turca” é um dos textos anti-românticos do autor (o herói é forçado a ler uma peça de teatro cheia de aventuras de capa e espada, para se meter numa série de situações semelhantes logo na sequência; mas era tudo um sonho…), e “O Empréstimo” observa os estados mentais de um homem sem grande força de caráter, tentando arrancar certa quantia de um tabelião, tão focado nisso, que a aventura empresarial que fundamenta o empréstimo vai sendo trocada por uma soma que lhe pague a refeição do dia. Em todos os casos, a força do quotidiano precisa triunfar sobre o extraordinário e o aventureiro.

Quadrinhos

Arte de capa de Danilo Beyruth.

Astronauta: Assimetria, de Danilo Beyruth. São Paulo: Panini Comics/Mauricio de Sousa Editora, 2016, 98 páginas. Capa de Danilo Beyruth. Álbum. Ainda estou terminando de ler o material de quadrinhos brasileiros que comprei para a pesquisadora M. Elizabeth “Libby” Ginway. Este álbum de Beyruth é o terceiro produzido por ele para a iniciativa dos “romances gráficos” da Maurício de Sousa, que retrabalha os personagens infantis do criador brasileiro. Seu traço está mais sólido e a cor digital de Cris Peter traz mais nuances e um visual mais bem acabado às imagens. Mês passado, li outro da série, Astronauta: Magnetar.

Aqui, a aventura é fator mais intenso do que a exploração espacial, com o Astronauta indo parar em Titã depois de investigar um fenômeno interdimensional num dos polos de Saturno. Mas o lado existencial do personagem é central para a trama e para o tom da narrativa: incapaz de reatar com Ritinha, ele se joga no trabalho só para descobrir que um duplo dele mesmo, mais velho e vindo de outro universo, havia se casado com Rita, com quem tem uma filha. A descoberta vem no rastro do encontro com superseres cósmicos gigantes, do tipo Galactus mesmo — tanto que Beyruth homenageia Jack Kirby explicitamente, adotando algo das suas soluções estéticas. A ação aqui é mais turbulenta e as ideias de ficção científica mais profusas. O “nosso” Astronauta é forçado da enfrentar o guarda-costas de um dos superseres para resgatar o seu duplo. A filha adolescente do outro funciona como uma assistente indesejada. No final, um gancho para o próximo álbum, com Astronauta náufrago em um universo desconhecido, acompanhado da infernal aborrescente ninja. Será que ele vai sobreviver a algo para o qual não foi treinado para enfrentar — a dinâmica pai e filha?… A capa me incomodou um pouco, com essa mão gigante de seis dedos… Mas no contexto, ela não deixa de compor com o título e o sentido geral da história.

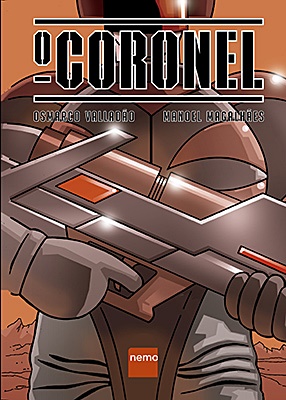

O Coronel, de Osmarco Valladão & Manoel Magalhães. São Paulo: Nemo, 2012, 56 páginas. Álbum. Esta é a última HQ brasileira que comprei para Libby Ginway, em uma feira de livros em Pinheiros. O roteirista Valladão é conhecido do fandom de ficção científica por participar do mundo partilhado da Intempol®, criação do escritor carioca Octavio Aragão. Consta que este álbum apareceu primeiro em 1991, e que o tal Coronel já anda por aí em outras histórias e veículos.

O Coronel, de Osmarco Valladão & Manoel Magalhães. São Paulo: Nemo, 2012, 56 páginas. Álbum. Esta é a última HQ brasileira que comprei para Libby Ginway, em uma feira de livros em Pinheiros. O roteirista Valladão é conhecido do fandom de ficção científica por participar do mundo partilhado da Intempol®, criação do escritor carioca Octavio Aragão. Consta que este álbum apareceu primeiro em 1991, e que o tal Coronel já anda por aí em outras histórias e veículos.

O desenho é muito estilizado, puxando para os quadrinhos europeus, e a cor digital é competente. A narrativa também é, tratando de uma guerra espacial entre impérios, e do coronel — um fuzil com inteligência artificial e autoridade sobre o soldado que o empunha. Na verdade, a história acompanha uma dessas armas e o seu “caráter” impositivo, autoritário e obcecado em cumprir sua missão de extermínio, sem nuances morais ou atenção ao contexto. A HQ ganha interesse quando a arma, recolhida como sucata, vai parar numa nave de recicladores espaciais, caindo nas mãos de um adolescente frustrado. Nesse ponto, a narrativa ganha um palco mais dramático e interessante. Assim como uma história de Moebius ou de Juan Giménez, é uma parábola sobre a persistência das péssimas ideias que constituem a civilização belicista e mercantil que temos aí.

Arte de capa de John Cassaday.

Star Wars: Skywalker Ataca (Star Wars: Skywalker Strikes), de Jason Aaron & John Cassaday. São Paulo: Panini Comics, 2017, 160 páginas. Capa de John Cassaday. Tradução de Levi Trindade. Brochura. Bons tempos, e breves, aqueles em que novos produtos de Stars Wars apareciam com o subtítulo “From the Adventures of Luke Skywalker”. Mas George Lucas, como o bom produtor de telenovela que é, foi mudando o foco de Luke para Han Solo, e depois para Darth Vader/Anakin Skywalker, conforme a reação do público. É bom ver, portanto, o herói com destaque na capa de um produto da franquia — mesmo que a saga como um todo tenha deixado as aventuras de Luke apenas como vislumbre daquilo que poderia ter sido. E potencialmente mais interessante do que o produto final.

Os três anos que separam cada episódio da primeira trilogia (1977 a 1983) dão muito espaço para elipses. Em O Império Contra-Ataca, Solo diz a Leia: “Aquele caça-prêmios em que esbarramos em Ord Mantell? Bem, ele me fez mudar de ideia.” Isso claramente ocorre entre um filme e outro — assim como a pane sofrida pelo Millennium Falcon e as novas habilidades jedi de Luke. Em Skywalker Ataca, Jason Aaron cria a sua própria pavimentação do que acontece entre os episódios IV e V (o livro reúne material que saiu na revista Star Wars, lançada no Brasil, de números 001 a 006). A arte de Cassaday é meio dura mas eficiente com naves, estruturas, fisionomias e outros traços da franquia. Seu destaque está na luz e sombra.

O livro abre com a turma toda chegando a Cymoon 1 para sabotar uma fábrica imperial de armas. Mas Darth Vader está lá fazendo uma inspeção, e sua presença bagunça os planos: Luke e Leia querem vingança acima de tudo, mas vão se frustrar. Depois de libertar um contingente de escravos, Luke confronta Vader, enquanto Leia e Han tentam voltar ao Falcon usando um andador do Império para abrir caminho, e Chewbacca tem seu momento de ação solo. Depois do bafafá, um desconsolado Luke entende que não vai se tornar um jedi só querendo, e embarca numa busca por mais informações, visitando Tatooine e a velha toca do eremita Ben Kenobi. Mas há um caça-prêmios de armadura das guerras clônicas atrás dele. Então é interessante que Luke não apenas tenha um primeiro confronto com Vader antes de O Império Contra-Ataca, mas também uma refrega com Boba Fett. No processo, encontra o diário de Ben (que não deve mencionar a sua infeliz paternidade), e Vader descobre que o piloto que destruiu a Estrela da Morte se chama Skywalker (eu achava que o imperador havia empregado poderes mentais sith para descobrir). A linha narrativa envolvendo as primeiras encostadas de Han e Leia tem bons diálogos, com um Han mais sensato e uma Leia mais irriquieta e durona. Mas leva os dois a um planeta muito improvável, com uma Sra. Solo igualmente improvável na cola do contrabandista. O enredo de Aaron é mais adulto e violento que o dos filmes, com reviravoltas e transições inteligentes e interessantes. Vader e Fett são mais adeptos da tortura e da atrocidade, mas com o benefício do conhecimento dos instantes chaves da saga de Anakin, Aaron satisfaz o leitor demonstrando que, mesmo confuso, Luke não desce ao mesmo nível. A história deve ter continuação, até emendar com os heróis outra vez juntos no planeta Hoth.

Arte de capa de Enki Bilal.

The Dormant Beast (Le Sommeil du mostre), de Enki Bilal. Hollywood, CA: Humanoids Publishing, 2000 [1998], 70 páginas. Capa de Enki Bilal. Traduzido para o inglês por Taras Otus. Brochura. O artista sérvio-francês Enki Bilal está lá a minha mocidade, nas páginas brilhantes da revista Heavy Metal. Especialmente a HQ Os Imortais (Lea Foire aux immortels), da Trilogia Nikopol, publicada com esse título no Brasil em 1988 pela Martins Fontes. Em 2002, tive a sorte de ver Bilal pintando um painel in loco no Festival Utopiales, em Nantes.

Em geral, suas histórias têm um ar cyberpunk decadentista, muito europeu, irônico e alegórico. The Dormant Beast é bastante cyberpunk, ao tratar de um requisitado “especialista em memória” que se lembra de tudo desde o seu nascimento em Sarajevo, durante a guerra civil na ex-Iugoslávia (década de 1990). Por suas recordações, sabemos que a história acompanha dois outros bebês nascidos juntos: uma menina e um menino. Frequentemente, o protagonista, como uma espécie de narrador em primeira pessoa, retorna aos primeiros dias dos três, na maternidade. Os três acabam gravitando para o centro dos planos da sociedade secreta Obscurantis de fundamentalistas religiosos oriundos das três principais religiões monoteístas, liderados pelo malévolo Dr. Warhole e dedicados a fazer tabula rasa da civilização humana “instrumentalizando” intelectuais e agentes culturais. Soa improvável, mas não deixa de ser uma crítica ao peso político negativo dessas formas de fundamentalismo religioso. A Ordem Obscurantis teme mais que tudo os dados de um telescópio orbital, que podem apontar a existência de uma civilização extraterrestre.

Os momentos de ação e violência da narrativa se alternam com instantes mais reflexivos e ternos, dentro de uma atmosfera surrealista em que pessoas são transformados em androides, corpos humanos se tornam vetores de armas orbitais, e moscas onipresentes podem trazer a morte a qualquer momento. Nesse contexto bizarro, a memória absoluta do herói é o elemento fixador da sua bússola moral, que absorve as ambiguidades da violenta origem do triângulo afetivo a que pertence. É isso o que torna a HQ muito humana. The Dormant Beast tem uma das quadrinizações mais estranhas com que me deparei recentemente. Longos trechos de diálogos ou monólogos aparecem desacompanhados de imagens, aumentando ainda mais a introspecção da narrativa. É claro, se tudo fosse desenvolvido com um equilíbrio maior entre texto e arte, a HQ seria muito mais longa — e ela é apenas o início de uma tetralogia.

—Roberto Causo

Temos 4 comentários, veja e comente aqui

Narrativas Fantásticas do Malleus Maleficarum ou O Martelo das Feiticeiras: Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas, Paulo Soriano, ed. Itabuna-BA: Mondrongo, 2019, 76 páginas. Tradução de Paulo Soriano. Brochura

Narrativas Fantásticas do Malleus Maleficarum ou O Martelo das Feiticeiras: Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas, Paulo Soriano, ed. Itabuna-BA: Mondrongo, 2019, 76 páginas. Tradução de Paulo Soriano. Brochura

O livro de Paulo é um projeto muito original, que aparece com uma ótima apresentação gráfica: Narrativas Fantásticas do Malleus Maleficarum ou O Martelo das Feiticeiras: Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas (

O livro de Paulo é um projeto muito original, que aparece com uma ótima apresentação gráfica: Narrativas Fantásticas do Malleus Maleficarum ou O Martelo das Feiticeiras: Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas ( O livro enviado por João Batista representa a republicação do seu volume de contos As Baleias do Saguenay, publicado originalmente em 1995 pela prestigiosa Editora Rocco (

O livro enviado por João Batista representa a republicação do seu volume de contos As Baleias do Saguenay, publicado originalmente em 1995 pela prestigiosa Editora Rocco (

Na postagem, Soriano apresentou Causo como “um dos principais expoentes da moderna ficção fantástica brasileira”, e destacou sua publicação recente na “antologia de ficção científica

Na postagem, Soriano apresentou Causo como “um dos principais expoentes da moderna ficção fantástica brasileira”, e destacou sua publicação recente na “antologia de ficção científica

The Underground Railroad, de Colson Whitehead. New York: Doubleday, 1.ª edição, 2016, 308 páginas. Hardcover.

The Underground Railroad, de Colson Whitehead. New York: Doubleday, 1.ª edição, 2016, 308 páginas. Hardcover.

Moral Man and Immoral Society

Moral Man and Immoral Society

O Coronel, de Osmarco Valladão & Manoel Magalhães. São Paulo: Nemo, 2012, 56 páginas. Álbum.

O Coronel, de Osmarco Valladão & Manoel Magalhães. São Paulo: Nemo, 2012, 56 páginas. Álbum.